«Счастливы те, кто умеет доставлять себе удовольствия»

О первом полном издании «Истории моей жизни» Джакомо Казановы

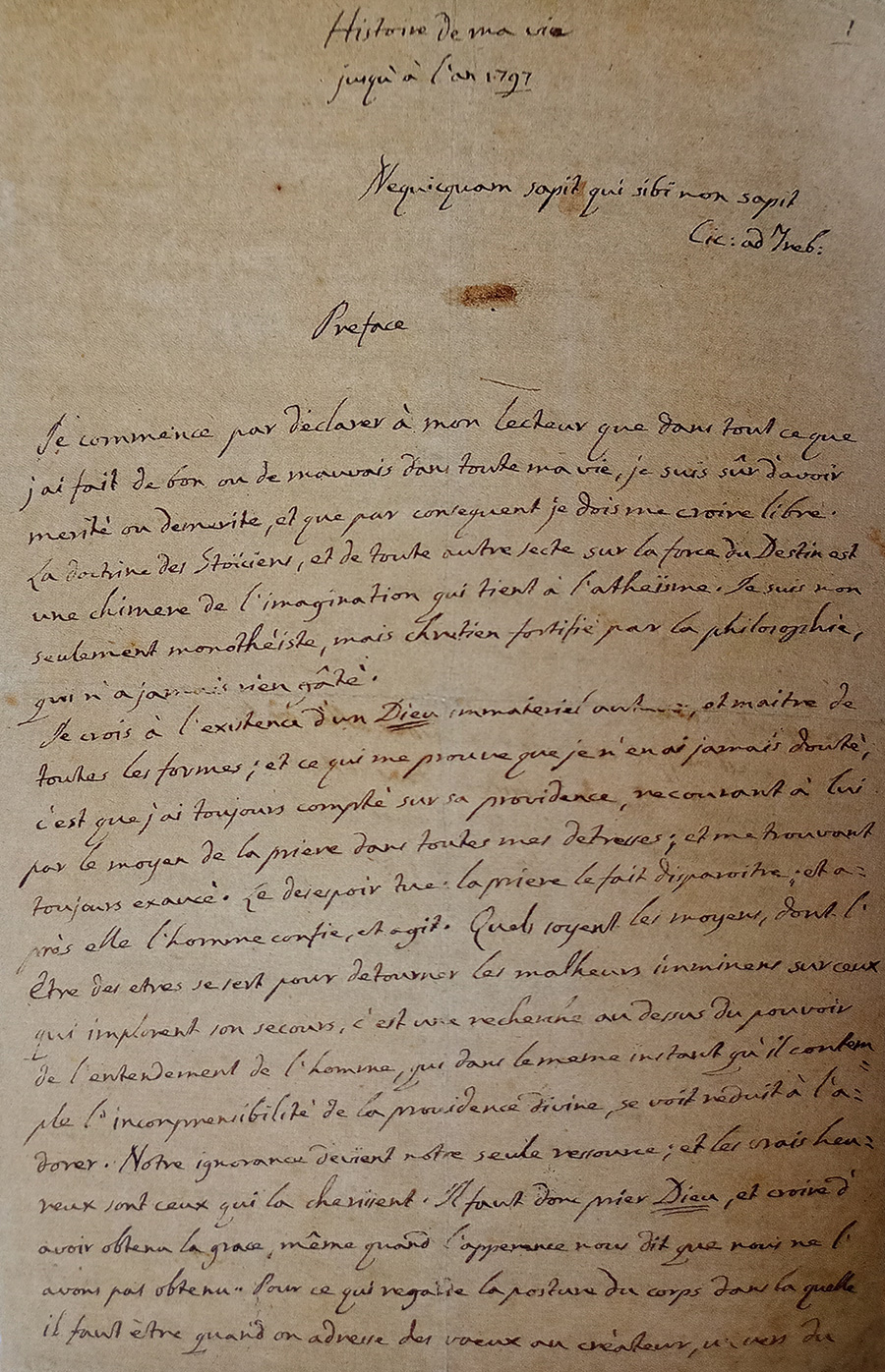

Знаменитый авантюрист и соблазнитель Джакомо Джироламо Казанова (1725–1798) превосходно владел итальянским, французским, греческим, латынью, великолепно знал как античных авторов, так и современную литературу, прекрасно разбирался в химии, юриспруденции, математике, философии, истории, театре, живописи, а также был харизматичным рассказчиком и блестящим полемистом. Но общемировую известность и вечную память ему обеспечили написанные в старости мемуары, ставшие видным памятником европейской литературы и культуры XVIII века. Совсем недавно издательство «Ладомир» выпустило первый полный перевод на русский язык сенсационной «Истории моей жизни до 1797 года». О том, был ли Казанова на самом деле автором прославленных мемуаров и достоверно ли все, что в них описано, зачем дамский угодник искал встречи с Екатериной II, почему хотел сделать из России государство шелковичных червей и за что его высоко ценили Пушкин и Достоевский, мы поговорили с составителями издания — Евгенией Трынкиной, переводчиком; Александром Строевым, доктором филологических наук, профессором, переводчиком; и Еленой Гречаной, литературоведом, доктором филологических наук, переводчиком.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

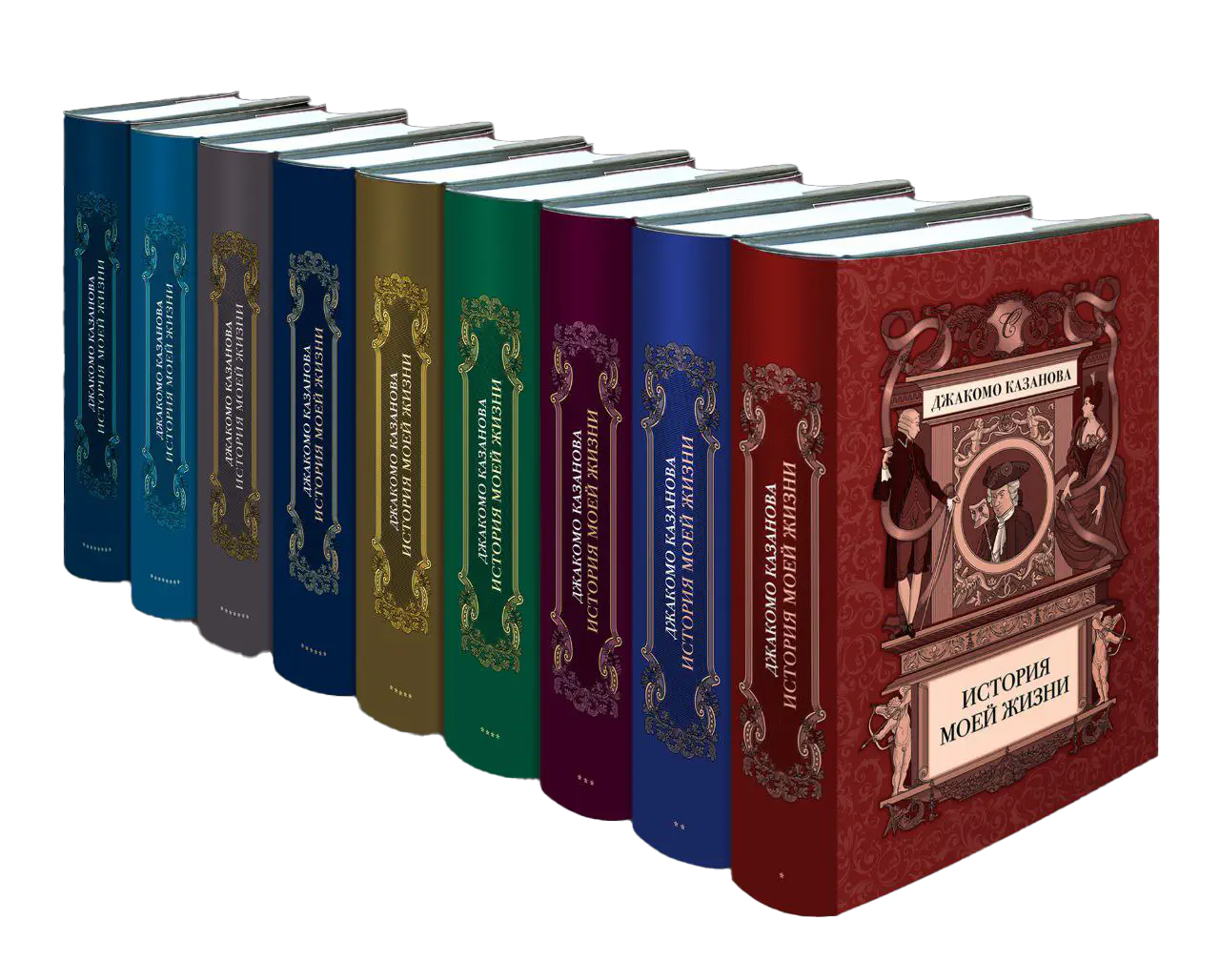

Джакомо Казанова. История моей жизни до 1797 года. В 6 томах. Серия «Литературные памятники». М.: Ладомир; Наука, 2025. Издание подготовили Е. В. Трынкина, Е. П. Гречаная, А. Ф. Строев

— История публикации знаменитых мемуаров авантюриста эпохи Просвещения Джакомо Казановы необычайно интересна и невероятно запутанна. Не могли бы вы вкратце рассказать о ней нашим читателям?

Александр Строев: Джакомо Казанова начал писать свои мемуары, когда жил в замке Дукс графа Йозефа Карла фон Вальдштейна в Богемии (сейчас это Духцовский замок в Чехии), где служил библиотекарем. К тому времени он уже напечатал многотомный фантастический роман «Икозамерон», очень интересный для изучения и очень скучный для чтения. Продавался роман скверно, и его издатели на нем хоть и не разорились, но определенно и не обогатились. Граф Вальдштейн, чтобы как-то помочь Казанове деньгами, купил все его произведения: те, которые на тот момент были в рукописях, и даже будущие, которые только были задуманы. Именно тогда Казанова решил, что будет переносить на бумагу свои воспоминания, сохранившиеся в его памяти в виде идеально отработанных рассказов.

Первый такой рассказ был о том, как он бежал из венецианской тюрьмы Пьомби. Когда в Париже после побега Казанова оказался у всесильного герцога Этьена Франсуа де Шуазеля и тот попросил его рассказать о побеге, авантюрист ответил, что рассказ будет длиться два часа. На это герцог попросил рассказывать покороче. Тогда Казанова уточнил, сколько у него есть времени. «Несколько минут», — ответил герцог. «Тогда, если совсем коротко, то я продырявил крышу, проник через слуховое окно в канцелярию, выломал дверь, вышел на площадь и сел в гондолу», — ответил Казанова. «А как вы сумели пробить крышу?» — спросил герцог. «На это нужно полчаса», — ответил Джакомо. «А почему вас поместили наверху?» — «Еще полчаса», — сказал Казанова. Увы, герцог торопился в Версаль и уехал, так и не выслушав весь рассказ.

После смерти Казановы рукопись мемуаров «История моей жизни до 1797 года» забрал муж его племянницы. Сначала эту рукопись ему предложили продать дорого, он отказался. Но затем его сыну все же пришлось продать ее, только уже значительно дешевле. Она попала к издателю, фамилию которого мы все хорошо знаем: это был Фридрих Арнольд Брокгауз, основавший знаменитое издательство. Брокгауз побоялся издавать текст в том виде, в котором он был, и попросил немецкого писателя и переводчика Вильгельма фон Шютца сделать перевод-переложение. Таким образом, первый том мемуаров Казановы в переводе на немецкий язык был издан в 1822 году. Все страшно заинтересовались мемуарами и начали переводить текст уже с обработки Шютца. После этого Генрих Брокгауз решил издавать рукопись по-французски и попросил учителя из Дрездена Жана Лафорга, преподававшего французский воспитанникам кадетского корпуса, сделать ее вариант на французском языке. Надо сказать, что переделанный Лафоргом текст был далек от настоящего Казановы: исправленный, приглаженный французский язык (а Казанова, как мы знаем, писал свои воспоминания на французском, а не на родном итальянском) удивлял и читателей, и опытных библиографов (именно поэтому даже ходили версии, что мемуары Казановы написал кто-то иной).

Евгения Трынкина: Двенадцатитомник мемуаров, подготовленный в 1826–1838 гг. Лафоргом, стал основой для бесчисленного множества последующих изданий. Но обратите внимание на их заглавие — «Мемуары Жака Казановы де Сенгаля, написанные им самим», — по нему уже можно понять, что это все же не «История моей жизни до 1797 года». Французский редактор в соответствии с собственными соображениями подверг авторский текст самым разным переделкам (в комментариях к ладомировскому изданию я дала несколько примеров того, как Лафорг и другие издатели обращались с текстом Казановы). Но даже в таком переработанном виде мемуары имели успех, и во многих европейских странах (особенным «рвением» отличались издатели Амстердама и Брюсселя) начали выходить свои варианты книги Казановы, отредактированные и подвергнутые цензуре согласно уже личным представлениям издателей о том, что можно смело публиковать и что понравится читателям (по большей части оставлялись любовные истории, а также рассказы о бегстве Казановы из венецианской тюрьмы и его дуэлях).

По подсчетам французских специалистов за 200 с лишним лет, прошедших после выхода в свет первого тома мемуаров Казановы, было издано более 500 самых разных вариантов, в том числе с иллюстрациями выдающихся европейских художников. То есть Казанова, который всю жизнь должен был заботиться о добывании средств к существованию, принес и продолжает приносить доход (и немалый) множеству издателей, редакторов, художников, печатников, книготорговцев. На нем зарабатывали также другие литераторы, которые выпускали свои сочинения о Казанове, и кинематографисты. И уже в середине XIX века в обществе сформировалось представление о Казанове как о «великом соблазнителе», а его имя на всех языках стало синонимом неотразимого обольстителя женщин и искусного любовника.

АС: Рукопись Казановы едва не погибла во время Второй мировой войны: в 1943 году, когда были американские бомбардировки Германии, Брокгаузу (конечно, не тому, о котором мы говорили ранее, а его потомку) чудом удалось вывезти рукопись на велосипеде из горящего здания издательства. Впервые рукопись была опубликована в 1960−1962 годах совместно с немецким издательством «Брокгауз» и французским «Плон». Это было хорошее издание с качественными комментариями. К сожалению, парижское издательство «Галлимар» не договорилось с «Брокгаузом» и чуть раньше, в 1958−1960 годах, напечатало в самой престижной книжной серии «Библиотека Плеяды» вариант Лафорга.

В 1989 году во времена перестройки я предложил издать мемуары Казановы у нас. И издательство (а тогда все хотели зарабатывать большие деньги) за это, конечно же, зацепилось. Издания «Брокгауз-Плон» в то время в Советском Союзе не было, были лишь перепечатки варианта Лафорга, а также издания других произведений Казановы конца ХVIII века.

И мы вместе с Ириной Стаф (в то время мы оба работали в Библиотеке иностранной литературы) заказали по межбиблиотечному абонементу тома издания «Брокгауз-Плон», т. е. подлинного текста. Они пришли в библиотеку, мы официально попросили сделать их ксерокопии, а затем ввели их в фонд. Вместе с Ириной мы сделали толстенький том — он получился в 38 печатных листов, 730 страниц. Ирина перевела первую половину того, что мы отобрали (наше издание мемуаров было сокращенным), а я перевел вторую половину, оставив себе в том числе Россию. Затем издательство «Московский рабочий» стало допечатывать тиражи нашей книги в огромном количестве: в итоге суммарный тираж за первые годы оказался свыше 700 тысяч экземпляров.

А в 2010 году Национальная библиотека Франции благодаря помощи неизвестного мецената выкупила полную рукопись «Истории моей жизни» за почти семь миллионов евро у издательства «Брокгауз». Благодаря этому были подготовлены два научных издания: три тома в серии «Библиотека Плеяды» (2013–2015) и в издательстве «Робер Лаффон» (2013–2018). Российский же вариант, только что вышедший в издательстве «Ладомир» в серии «Литературные памятники», стал первым полным переводом «Истории…» у нас в стране, осуществленным по рукописи с учетом всех разночтений и правок. Так совпало, что это издание появилось исключительно удачно — к юбилею самого автора: в 2025 году мы отмечаем 300-летие со дня рождения знаменитого авантюриста.

— Объем недавно вышедших в «Ладомире» мемуаров действительно впечатляет — шесть томов и дополнительные три книги подарочного издания. Что еще, помимо самого текста Казановы, вошло в многотомник?

АС: В серии «Литературные памятники», выпущенной издательством «Ладомир», вышло шесть томов. В пятом томе, кроме самих мемуаров, есть приложения — произведения и письма, связанные с Россией. В шестом томе — большие статьи, подготовленные мной и Еленой Гречаной, а также научный аппарат (комментарии, указатель и пр.). Мемуары Казановы — это не только художественное произведение, но еще и исторический документ, в котором наглядно предстает его эпоха. В дополнительном томе, состоящем из трех книг, собраны иллюстрации к мемуарам венецианца. В первой книге можно увидеть свыше 500 портретов всех тех, кто встречается на страницах «Истории…» (короли, генералы, журналисты, актеры, танцовщики, аферисты, трактирщики и др.), а также можно найти изображения всех памятных для Казановы мест (в том числе виды его родной Венеции). Во второй и третьей книгах дополнительного тома помещены самые интересные работы иллюстраторов мемуаров, их многочисленных переделок, адаптаций и переложений, появлявшихся на протяжении двух веков с момента первой публикации рукописи.

— Как мы знаем, это уже не первая попытка публикации на русском языке «Истории…», но чем это издание будет принципиально отличаться? С чем читатели смогут познакомиться благодаря этим книгам впервые?

ЕТ: Отличие этого издания мемуаров Казановы от всех без исключения предыдущих — его полнота по содержанию и его полноценность по соответствию авторскому замыслу и тексту. Перевод был выполнен по авторской рукописи Казановы (ее объем составляет 3700 рукописных страниц), которая в 2015 году наконец была издана во Франции и выложена в оцифрованном виде на сайте Национальной библиотеки. Эти полнота и полноценность обеспечиваются публикацией разных авторских редакций некоторых глав (их сравнение позволяет читателю задуматься, например, над тем, насколько в целом правдивы воспоминания автора), подробнейшими комментариями и справочными материалами, включением в комментарии фраз и имен, вычеркнутых Казановой при редактировании, а также публикацией вариантов предисловий, написанных автором в разные годы и демонстрирующих изменения в его взглядах. Благодаря этим книгам читатели впервые смогут познакомиться с сочинениями Казановы, адресованными Екатерине II, а также с его перепиской с российскими корреспондентами, дающей не только представление о последних годах жизни автора, история которой не была «рассказана им самим», но и, в частности, о том, каким глубоким собеседником был автор писем.

АС: На мой взгляд, важная отличительная черта этого издания — дополнительные материалы. Впервые на русском языке публикуются тексты Казановы, связанные с Россией, а также его переписка с русскими корреспондентами, найденная в фондах Санкт-Петербургской национальной библиотеки и собранная по разрозненным зарубежным публикациям. Кроме того, в шестой том вошли объемные обстоятельные статьи, по моему мнению удачно дополняющие сам текст рукописи. Так, Елена Гречаная в своей статье встроила «Историю моей жизни» в мемуарную традицию, очертила европейский контекст творчества Казановы, рассмотрела рукопись в контексте европейской персональной и романной литературы. Мои же работы посвящены пребыванию венецианца в России, его русским знакомствам, тому, как его воспринимали в нашей стране, и, конечно, его удивительным проектам. Например, у Казановы был весьма любопытный проект, касающийся разведения шелкопрядов в России. Началось все с того, что как-то однажды Казанова услышал, что все в России хотят заниматься шелководством. И он тут же это подхватил, заявив, что он с этим уже давно имеет дело, все про шелкопрядов прекрасно знает, все об этом может рассказать. Он так разошелся в своих фантазиях, что даже придумал целое утопическое государство шелковичных червей, которым планировал сам управлять (в этом видится словно предсказание будущего из его «Икозамерона»).

Елена Гречаная: В настоящем издании впервые публикуются в переводе на русский язык итальянские тексты Казановы, написанные в 1770-е годы: в одном из них Екатерина II в вымышленном монологе рассказывает о своем царствовании, в другом автор хочет убедить ее в необходимости замены юлианского календаря, отстающего от европейского, на григорианский (эти тексты до недавнего времени оставались среди его рукописей). При этом Казанова проявляет глубокие научные, в том числе математические, познания, делающие его близким «титанам Возрождения», для которых были привычны все области наук и искусств. Эти тексты также говорят об особенностях его языковой культуры. Ведь его родным языком был венецианский: так, переводя «Илиаду» Гомера, он делал сначала венецианский подстрочник, а затем перекладывал его на итальянские октавы. Итальянский литературный язык он, видимо, изучал прежде всего по классическим произведениям. Об этом свидетельствует тот факт, что некоторые архаичные слова в его итальянских текстах объясняются в толковом словаре итальянского языка только примерами из Данте (одного из любимых наряду с Петраркой писателей Казановы). Так же в значительной степени по книгам учил он, уже будучи взрослым, и французский язык — под руководством известного в ту пору драматурга П.-Ж. де Кребийона.

В моей статье сделана попытка показать огромную начитанность Казановы, который несколько дней не выходил из одной немецкой библиотеки, а позднее писал свои воспоминания в окружении многочисленных книг библиотеки Духцова. Его мемуары опираются как на романную, так и на давнюю европейскую традицию жизнеописания, в них сочетаются элементы всевозможных автобиографических жанров начиная с античности и «Исповеди» блаженного Августина до «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо. Чтение Августина, Данте и Петрарки помогло ему утвердить согласие духа и плоти, найти оправдание чувственной любви, которая, как он пишет, используя алхимический термин и в то же время предвосхищая психоанализ, сублимируется в творчество. «Исповеди» Руссо автор «Истории моей жизни» противопоставляет свою книгу с ее «благовидной правдой» и неприятием раскаяния, поскольку простодушно убежден в том, что каяться ему особенно не в чем.

— Расскажите, пожалуйста, как протекала работа над многотомником и почему на его подготовку и издание ушло так много времени?

ЕТ: Работа над мемуарами Казановы началась в 2009 году. «Ладомир» предложил мне перевести их текст по выпущенному в 1993 году и переизданному в 2006 году издательством «Робер Лафон (Bouquins)» трехтомнику, на обложке которого значилось: «полный текст на основе оригинальной рукописи» (мне понравилось, как его подготовитель Франсис Лакассен назвал свое предисловие: «Казанова, или Сен-Симон тех, кто не разъезжает в каретах»). Как оказалось впоследствии, и этот текст был далеко не полным. В 2010 году стало известно о покупке рукописи мемуаров Францией и о том, что два французских издательства намерены выпустить новые издания. «Ладомир» принял решение дождаться их выхода.

Черновой вариант перевода был закончен мною в декабре 2013 года. Когда же мы приобрели вышедшие во Франции издания мемуаров, подготовленные на основе авторской рукописи, и получили возможность читать рукопись, пришлось все перепроверить, переписать и дополнить. «Литературные памятники» — особое издание. Черновик перевода читает сначала научный редактор (в данном случае эта роль досталась Е. П. Гречаной), затем — литературный редактор (П. А. Макарова и А. С. Синицына). Каждый из них делает замечания по тексту, задает вопросы, предлагает дополнить комментарии. Когда переводчик вносит необходимые поправки и дополнения, текст попадает в руки принимающего редактора (Г. А. Велигорский), который делает свои замечания и вносит свои предложения. Затем наступает очередь корректоров, верстальщиков… Пока шла работа над текстом, издательство осуществляло подбор иллюстраций, большая часть которых вошла в подарочное издание. Поскольку объем книги большой, весь этот процесс растянулся на годы.

— Пришлось ли столкнуться с какими-либо сложностями при подготовке многотомника?

ЕТ: Рукописи были изданы во Франции полностью, и их подготовители прокомментировали все итальянизмы и ошибки автора. Тем самым они избавили меня от сложностей с переводом большей части текста. Проблемы у всякого переводчика возникают тогда, когда он незнаком с темой, о которой идет речь. Казанова «предложил» мне три такие темы. Во-первых, письмо об «увеличении массы золота». Над его переводом пришлось потрудиться, но на всякий случай я показала результат специалисту, и он получившийся у меня текст одобрил как химик. Во-вторых, записка о «задаче удвоения куба». Математик, к которому я обратилась за помощью и проверкой, наотрез отказался разбираться в этом сочинении, сказав, что «это бред». Я постаралась все же сделать перевод полностью передающим текст автора и удобочитаемым. В-третьих, я столкнулась со сложностью, можно сказать, анекдотической. Хотя мне довелось уже переводить «Озорные рассказы» Бальзака и «Любовные похождения шевалье де Фобласа» Луве де Кувре, некоторых слов, связанных с сексом и венерическими болезнями, я не знала (Фоблас по сравнению со сластолюбцем Казановой — просто дитя малое), а Казанова, посчитав эти слова неприличными, дал их в сокращении. Французские подготовители только часть этих сокращений расшифровали (наверное, им и так все было ясно). Мне же пришлось обращаться к французам на языковый форум, чтобы выяснить, что стоит за той или иной буквой.

Огромной работы потребовали комментарии. Некоторые российские читатели предполагают, что мы только переводим примечания французских подготовителей. Это далеко не так. В «Литпамятниках» комментируются не только практически все реалии, которые могут быть непонятны современному русскоязычному читателю, но и поясняются различные аспекты жизни и быта. Сейчас благодаря интернету многие ответы на возникающие вопросы находятся довольно быстро, я научилась искать, находить, проверять и перепроверять. Однако бывает и так, что требуется основательно покопаться в теме, чтобы разъяснить читателю тот или иной предмет. Если правдивость добытых сведений вызывает у меня сомнения, я пишу: «возможно». Если сведения выглядят достоверно, но я не могу в этом убедиться, я пишу: «вероятно». Если же я не достаю нужных сведений или же сведения слишком сомнительны и не находят никакого подтверждения, я признаю свое поражение и пишу, например: «личность не установлена».

— После смерти Казановы вопрос об авторстве «Истории…» поднимался неоднократно (в середине XIX века во Франции даже разошлась версия, что ее автор — Стендаль). Почему вообще этот вопрос возник и как его удалось закрыть?

АС: Вопрос этот возник, во-первых, потому, что эти мемуары были написаны итальянцем, но напечатаны на идеальном французском языке в обработке Лафорга. Во-вторых, как мы знаем, в XVII, а затем и в полную силу в XVIII веке было огромное число поддельных воспоминаний, исповедей, политических завещаний. Поэтому вполне естественно, что кто-то считал, будто и эти мемуары написал некто иной, ибо в то время во Франции производство поддельных мемуаров в романном стиле было поставлено на поток.

После выхода «Исповеди» Жан-Жака Руссо, которая превосходно продавалась, автобиографические откровения стали печататься чаще. И конечно, отчасти Казанова воспринимался именно в этой традиции, в традиции искреннего рассказа о себе.

Вопрос об авторстве удалось закрыть отчасти благодаря авторитетному издательству «Брокгауз», но сомнения оставались. Этим вопросом не могли не заинтересоваться профессиональные историки литературы, филологи, казановисты, полностью посвятившие себя изучению жизни и творчества Казановы. Благодаря их изысканиям проблема авторства, к счастью, была решена довольно быстро и окончательно.

— Как известно, на смену сомнениям в авторстве пришли подозрения в достоверности самих мемуаров. Получилось ли их снять, или великий авантюрист оказался великим обманщиком?

АС: Вопрос о достоверности «Истории моей жизни» смогли снять опять же казановисты — поклонники авантюриста, сгруппировавшиеся в конце ХIХ — начале ХХ века вокруг специального журнала о Казанове. Внимательно вчитавшись в мемуары своего кумира как в шифрованный текст, они действовали как настоящие детективы: месяцами сидели в архивах, пытаясь установить личность очередной возлюбленной (Джакомо зачастую галантно изменял или сокращал до инициалов имена своих дам) или выяснить конкретный адрес каждого из бесчисленных свиданий. И очень быстро стало ясно: многие, причем самые немыслимые истории, описанные в мемуарах, были абсолютно реальны.

На мой же субъективный взгляд, доля вымысла в мемуарах Казановы очень и очень маленькая. И подтвердить достоверность его слов оказалось вполне возможным. Я весьма тщательно проверял поездку Джакомо в Россию по сохранившимся источникам. К примеру, когда он уезжал из России, он трижды печатал объявления в «Санкт-Петербургских ведомостях» о своем отъезде — в XVIII веке это было необходимым условием для того, чтобы человек не уехал, не оплатив долги. В этих объявлениях указывалось точное место жительства Казановы, адрес, где он останавливался в Петербурге. Кроме того, есть подорожная, которую ему выдали на имя Казанов де Фаруси (Фаруси — девичья фамилия его матери, и он тогда представлялся как граф де Фаруси). Еще один пример: в мемуарах Казанова рассказывает о том, как после переезда через границу, уже покинув Россию, он встретился с итальянским композитором Бальдассаре Галуппи, въезжавшим в страну со своими учениками-композиторами. Документы о пересечении ими российской границы именно в эти дни тоже удалось обнаружить. И много-много подобного рода подтверждений говорит о том, что Казанове все-таки можно верить.

— Вы упомянули о пребывании Казановы в России. В «Истории…» этот период его жизни также оказался запечатлен. Не могли бы вы рассказать о том, что он здесь делал и как его воспринимали в нашей стране?

АС: Казанова попал в Россию в 1764 году уже на закате своей авантюрной карьеры, тогда, когда ему начало казаться, будто его жизнь пошла на спад. Круг его знакомств в то время в России составляли итальянские музыканты, французские актеры и различные авантюристы-картежники (а Казанова, как мы знаем, весьма любил азартные игры). А также, безусловно, масоны, но об этом он достаточно мало пишет в своих мемуарах.

Казанова пытался использовать свои связи, чтобы куда-то устроиться, но, несмотря на все старания, ему так и не удалось получить место в России. Он рассчитывал на то, что сумеет понравиться императрице, искал с ней встречи. Но обе встречи с Екатериной ІІ, а они были неофициальные, потому что официально ко двору он представлен не был, особого успеха не имели. Это были милые разговоры обо всем и ни о чем. Скорее всего, Казанова рассчитывал получить у Екатерины ІІ место библиотекаря, однако этого, как мы знаем, не случилось. У императрицы уже были, честно сказать, свои библиотекари-авантюристы. На роль фаворита Казанову братья Орловы допустить не могли.

Джакомо также пытался подавать на рассмотрение множество проектов, но все было безуспешно. Поэтому Казанова, пробыв в России меньше года, уехал в Польшу. Там он также пытался понравиться королю, но его вновь постигла неудача и в конечном итоге все кончилось дуэлью с Браницким. Смотрины при прусском, русском, польском дворах Джакомо вольно и невольно сравнивает с тем, что он видел в свое время во Франции: точно так же девушки из разных городов и стран выстраивались неподалеку от дворца, где прогуливался Людовик XV, в надежде на то, что король обратит на них внимание.

— Раз уж мы заговорили о России: известно, что талант Казановы-писателя высоко ценил неоднократно упоминавший его в своих сочинениях Пушкин, а Достоевский в журнале «Время» опубликовал на русском языке фрагмент его жизнеописания со своим вступительным словом. Обладал ли, на ваш взгляд, Джакомо Казанова истинным писательским талантом или же тайна успеха мемуаров кроется в личном обаянии главного героя и жанровом своеобразии этого произведения, опиравшегося одновременно на плутовской, авантюрный роман и на мемуаристику?

ЕГ: Да, действительно в библиотеке Пушкина было полностью разрезанное, то есть прочитанное поэтом десятитомное издание «Мемуаров» Казановы, вышедшее в Брюсселе в 1833 году, издание довольно редкое, с указанием на титульном листе «единственно полное». Казанова с молодости мечтал стать писателем и прославиться в Республике словесности среди тогдашних властителей умов. Это было главное его устремление, отсюда большое количество написанных им сочинений. Безусловно он обладал писательским талантом, причем хорошо знал, что искусство тем больше искусство, чем дальше оно от реальности. О художниках и писателях он говорил: «Всё самое прекрасное, созданное ими, — неправда». При этом доказано, что многие приведенные в «Истории моей жизни» факты вполне достоверны. Но Казанова не делал особой разницы между правдой и вымыслом: «Читатель должен устроиться поудобнее и верить всему тому, что он находит правдоподобным» — таково было убеждение писателя. Если подходить к его мемуарам с точки зрения жанра, то мне кажется, что в целом они ближе к роману, при этом он так искусно изобразил самого себя, что его образ превратился в убедительную, своего рода «правдивую» легенду.

— Помимо «Истории…» Джакомо Казанова также является автором более двадцати сочинений, включая комедию «Молюккеида», трехтомную «Историю смуты в Польше» и пятитомный роман «Икозамерон». Почему же эти произведения остались незамеченными?

ЕТ: Что касается комедии «Молюккеида» (1753 г.), написанной на итальянском языке, то она была поставлена в Дрездене и имела успех. В ту пору для того, чтобы комедия имела европейский успех, надо было перевести ее на другие языки и разослать театральным импресарио. Видимо, молодому Казанове заниматься этим было некогда или неинтересно. Историко-политическое сочинение «История польской смуты» издавалось в Европе не один раз (оно осталось «незамеченным» российскими издателями, возможно, из-за роли, которую сыграла в истории Польши Российская империя), в нем автор показал себя как внимательный наблюдатель, критик и историк.

Что до романа, то, как мне представляется, он провалился по нескольким причинам. Во-первых, имя Казановы-писателя было в Европе малоизвестно, за год до публикации этого сочинения (1787 г.) Казанова выпустил только «Историю моего бегства из венецианской тюрьмы Пьомби». Во-вторых, сказалось неудачное, на мой взгляд, малопонятное и потому малопривлекательное название. В-третьих, и это главное, Казанова обладал несомненным даром рассказчика. Именно этот дар открывал ему двери в высшее общество: Казанова развлекал, забавлял и очаровывал. Кстати, многие страницы мемуаров заполнены именно такими «рассказами», Казанова записал их точно так, как много раз повторял, будучи в гостях у знакомых или в кругу друзей. Однако, одно дело — описывать устно и письменно события, участником или свидетелем которых ты стал, свои собственные похождения, приключения и чувства, и совсем другое — писать на выдуманный сюжет. И пусть даже сюжет «Икозамерона» был оригинален и предвосхитил литературный жанр «затерянного мира», Казанове, видимо, изменило чувство меры — пятитомный роман на 1800 страниц содержал чересчур многословные описания обстановки и ритуалов. В конце прошлого столетия этот роман, сокращенный до 800 страниц, был издан на французском (с подзаголовком «Путешествие к центру земли»), английском («История Эдварда и Элизабет») и итальянском языках. То есть роман в конце концов заметили, но я подозреваю, что этому способствовала слава Казановы как мемуариста. Возможно, я не права.

— Как вы думаете, почему среди всех знаменитых итальянцев именно Казанове удалось снискать исключительный интерес и любовь читателей и ученых? Почему его мемуары и по сей день никого не оставляют равнодушным, что именно обеспечило им такой огромный успех?

АС: На мой взгляд, мировой успех мемуарам Казановы обеспечила честность. Еще раз повторю: Казанова в самом деле не врал. Безусловно, что-то он немного менял, излагая истории на бумаге, но только для того, чтобы сделать свое повествование более связным. Я не знаю, сможет ли кто-нибудь прочитать все шесть томов «Истории…». Но если такое случится, то они, мне кажется, способны научить современного читателя тому, как не бояться самого себя и слушать свое тело, как общаться с другими людьми и верить в то, что любовь действительно существует.

ЕГ: Поскольку «История моей жизни» написана по-французски, Казанова принадлежит скорее к французской литературе, хотя в Национальной библиотеке Франции его книги стоят также в разделе «Итальянская литература». Он писал мемуары в значительной степени в духе французской светской традиции, согласно которой главным достоинством считалось умение развлечь собеседника и читателя. Казанова постарался сделать свой рассказ увлекательным, приумножив, возможно, свои любовные победы, усилив драматизм и загадочность некоторых эпизодов, например завораживающей истории с до сих пор окончательно не идентифицированной Генриеттой (которая, к слову, возникает в двух посвященных Казанове пьесах Марины Цветаевой — «Приключение» и «Феникс»). В то же время он предстал как привлекательный, достаточно необычный персонаж: христианин, по его собственным словам, уверенный в существовании счастья на земле и своем праве на него: «Счастливы те, кто, не вредя другим, умеет доставлять себе удовольствия», — говорит он в «Истории…». Несмотря на порой невеселые воспоминания в ней торжествует незамутненная радость бытия: «Я наслаждаюсь бесконечно, оказавшись в темной комнате, за окном которой вижу свет и необъятные просторы». Он поразительно признает роль подсознательного, воспринимая сны как ничем не отличающиеся по силе радости от реальности: «На самый крайний случай у нас есть сон, и нас утешают и успокаивают счастливые видения».

Создание мемуаров стало и его воображаемой подлинной жизнью. Былые переживания для него вовсе не мнимость, так как «память доказывает их реальность». Этот акцент на интенсивности воспоминаний, воскресающих во всей полноте, так что прошлое и настоящее сливаются воедино, делает из автора «Истории моей жизни» предшественника Марселя Пруста.

ЕТ: Добавлю, что «История моей жизни» никого не оставляет равнодушным потому, что Казанова, в отличие от подавляющего большинства авторов мемуаров, не ноет, не сетует на судьбу, не обвиняет окружающих, не смакует свои беды. Нет, он не сожалеет о том, как сделал свою жизнь («Моя жизнь — это моя материя», — говорил он), и о том, как прожил ее, стремясь получать удовольствие. На старости лет он вспоминает прошлое и описывает его («Моя материя — это моя жизнь»), желая снова насладиться пережитым. Удовольствие писателя передается читателям, они знакомятся с удивительным человеком, с его разнообразными приключениями, сочувствуют ему, вместе с ним смеются, горюют и прощают ошибки и грехи так же, как он сам себе прощал. Казанова не был ни героем, ни великим человеком, повлиявшим на ход истории, но он был человеком ярким, интересным, его общество скрашивало существование других людей, он любил удовольствия и охотно делился ими с теми, кто был ему дорог при жизни и кто теперь читает его мемуары. Что касается интереса филологов и историков, то он более чем понятен: Казанова (литератор, путешественник, алхимик, астролог, нумеролог, игрок и пр.) дает им интереснейший материал для исследований и для их иллюстраций.

Кроме того, мемуары не оставляют тягостного впечатления, потому что заканчиваются, можно сказать, счастливо. Что может быть лучше для писателя, чем иметь возможность писать сколько душе угодно, предаваясь приятным воспоминаниям? Судьбе было угодно, чтобы Казанова такую возможность получил и чтобы его рукопись сохранилась до наших дней.