С ними не соскучишься

Выжигин, Калиостро и другие трикстеры русской литературы

Ни одно произведение с элементами авантюрного романа не обходится без обаятельного героя-трикстера. Остап Бендер, Хлестаков и Коровьев подчас запоминаются лучше положительных персонажей, потому что не дают заскучать. Такой герой необязательно должен быть отрицательным — он вообще никому ничего не должен и ведет себя так, будто никакого автора над ним нет. «Горький» отобрал пять героев из русской литературы, известных непредсказуемым поведением и умением находить приключения.

Иван Иванович Выжигин (Фаддей Булгарин, «Иван Выжигин», 1825)

Род деятельности: прислуга, пленник, воин, купец.

Время и место действия: 1800–1815 годы, Российская империя. Точное время действия не указано, но в романе сообщается, что главный герой идет на войну с турками (1806–1812 годы). В то же время киргиз, спасший Выжигина, говорит, что он появлялся в России при дворе Екатерины II, когда ему было столько же лет, сколько Выжигину. На момент повествования султану около сорока.

В чем замешан: биография этого героя крайне богатая. Впервые Выжигин отличился еще в детстве: будучи сироткой, самым аккуратным образом исполнил роль связного между тайными влюбленными и помог невесте сбежать из отчего дома. Род его деятельности неоднократно менялся, но, что бы Выжигин ни делал, он всегда «пускался из всех ног и исполнял приказания со всею точностью». Кроме того, Выжигин хорош лицом, смышлен не по летам, отменно ловок, прекрасно поет и играет на фортепиано и на гитаре. Несмотря на плутовство, герой Булгарина вовсе не был мошенником. Выжигину присуще редкое благородство: поступив в услужение киргизскому султану, спасшему ему жизнь, Выжигин не бросил его на поле боя, хотя тот предлагал ему свободу выбора.

В первой редакции роман назывался «Иван Выжигин, или русский Жил Блаз», что недвусмысленно выдавало ориентацию автора на авантюрный роман XVIII века. Заглавие же «Иван Иванович Выжигин», под которым роман вышел в 1829 году, носило подзаголовок «Нравственно-сатирический роман», свидетельствовавшее, что главное для Булгарина — вскрыть пороки современного общества. И действительно, благодаря трикстеру Выжигину перед читателем проносится целая галерея подлецов и негодяев с говорящими фамилиями: Вороватин, Ножов и т.д. В 1820-е годы эта классицистическая традиция была уже довольно архаичной — Пушкин не упустил возможности покритиковать своего противника: «…что может быть нравственнее сочинений г-на Булгарина? Из них мы ясно узнаем: сколь не похвально лгать, красть, предаваться пьянству, картежной игре и тому подобное. Г-н Булгарин наказует лица разными затейливыми именами: убийца у него назван Ножевым, взяточник Взяткиным, дурак — Глаздуриным и проч.». Несмотря на то, что во второй редакции обличительные установки стали заметнее, в ней сохранилось множество элементов, свойственных авантюрному роману.

Прототип: у Выжигина нет реального прототипа. Среди литературных предтеч можно назвать прежде всего «Жил Блаза» Лесажа и «Российского Жильблаза, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» В. Нарежного.

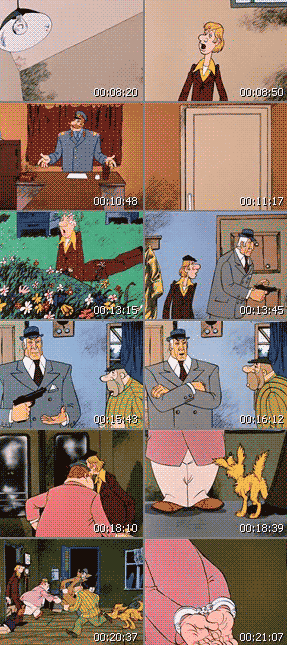

Павел Иванович Чичиков (Николай Гоголь, «Мертвые души», 1842)

Род деятельности: мошенник, бывший коллежский советник, выдающий себя за помещика.

Время и место действия: Мнения исследователей расходятся. Одни считают, что время действия «Мертвых душ» — это вторая половина царствования Александра I, другие относят его к началу 1830-х.

В чем замешан: скупал умерших крестьян, числившихся по ревизским сказкам живыми. Идея пришла в голову Чичикову, когда он исполнял обязанности поверенного о заложении в Опекунский совет нескольких сот крестьян. В ходе дела выяснилось, что половина из них умерла: «Да ведь они по ревизской сказке числятся? — сказал секретарь. — Числятся, — отвечал Чичиков. — Ну, так чего же вы оробели? — сказал секретарь. — Один умер, другой родится, а все в дело годится». После этого мысль о возможной махинации уже не оставляла Павла Ивановича: «приобрети их, положим, тысячу, да, положим, опекунский совет даст по двести рублей на душу: вот уж двести тысяч капиталу! А теперь же время удобное, недавно была эпидемия, народу вымерло, слава Богу, немало». Чичиков придумал под видом выбора места жительства посещать разные города — особенно те, которые пострадали от каких-нибудь бедствий. Действовал при этом тонко: «не обращался наобум ко всякому помещику, но избирал людей более по своему вкусу или таких, с которыми бы можно было с меньшими затруднениями делать подобные сделки, стараясь прежде познакомиться, расположить к себе, чтобы, если можно, более дружбою, а не покупкою приобрести мужиков». Так он оказался в городе N, где и развернулось основное действие поэмы.

Прототип: у Чичикова нет конкретного прототипа. Принято считать, что анекдот о том, как некий мошенник скупил сотни крепостных душ, «давно исчезнувших со света», восходит к Пушкину. Подобную историю упоминает издатель «Русского архива» П.И. Бартенев: «В Москве Пушкин был с одним приятелем на бегу. Там был также некто П. (старинный франт). Указывая на него Пушкину, приятель рассказал про него, как он скупил себе мертвых душ, заложил их и получил большой барыш. Пушкину это очень понравилось: „Из этого можно было бы сделать роман”.» (цит. по Гиппиус В. В. Литературное общение Гоголя с Пушкиным. Учен зап. Перм, ун-та. Отдел общих наук. Пермь, 1931, вып. 2).

Граф Феникс Калиостро (Алексей Толстой, «Граф Калиостро», 1921)

Род деятельности: авантюрист, гипнотизер, маг.

Время и место действия: Россия, 1780 год.

В чем замешан: оживил портрет. Граф Феникс волею судеб оказался в поместье молодого дворянина Алексея Алексеевича Федяшева, жившего вместе с тетушкой. Поместье перешло к Алексею после смерти троюродной сестры Прасковьи Тулуповой, в чей портрет он безнадежно влюбился и мечтал, чтобы оживить предмет страсти. Очень скоро Тулупову из сердца юноши стала вытеснять спутница графа, Мария. Заметив это, Калиостро решил исполнить мечту Федяшева и материализовал красавицу. «Мерзкий кадавр» (оживший мертвец) оказался совсем не таким, как хотелось молодому человеку:

«Приседай, говоря с госпожою! — Прасковья Павловна впилась в нее темными глазами и вдруг стукнула ложкой по столу. — Раба, присядь!.. Ногу правую подворачивай… На стороны, на спину не вались… Подол держи… Улыбайся… Слащавее…

Алексей Алексеевич с отвращением глядел на эту сцену.

— Оставьте девку в покое, — наконец сказал он. — Фимка, убирайся.

Прасковья Павловна, держа в руке ложку, с удивлением оглянулась на него, дернула плечиком:

— Алексис, мой друг, не вы, я здесь госпожа. Эту же девку велю высечь, чтобы вразумительнее понимала науку…

Кровь бешенства хлынула в глаза Алексею Алексеевичу, но он сдержался и вышел в сад».

Алексею пришлось устроить пожар, чтобы разрушить волшебство Калиостро, и кадавр исчез. Он сразился с магом и его слугой, после чего те были схвачены и отправлены в Смоленск. Правда, «городничий их сначала арестовал, а затем с большим почетом отправил по Варшавскому шляху». Алексей воссоединился с Марией.

Прототип: Калиостро списан с реального персонажа — Джузеппе Бальзамо, также известного как Джозеф Бальзамо и Алессандро Калиостро. Исторический Калиостро был самым настоящим авантюристом: производил сомнительные алхимические опыты, оживлял младенцев посредством их подмены, изгонял бесов оптом. В 1779–1780-х годах Калиостро и его супруга Лоренца действительно посетили Россию, где были тепло приняты князем Потемкиным. Впрочем, скоро чета впала в немилость и была вынуждена покинуть Российскую империю. Екатерина II написала комедию «Обманщик», в которой Бальзамо был выведен под именем Калифалкжерстон. Сведения о посещении Калиостро можно почерпнуть в исторических очерках: В.Р. Зотов, «Калиостро, его жизнь и пребывание в России» («Русская старина», № 12, 1875) и Е. Карнович, «Калиостро в Петербурге» («Древняя и новая Россия», ежемесячный исторический сборник, 1875, № 2). Толстой, используя реальные сведения о посещении Калиостро, создал вымышленный сюжет.

Вася Куролесов (Юрий Коваль, «Приключения Васи Куролесова», 1971)

Род деятельности: тракторист, милиционер.

Время и место действия: СССР, Москва, вымышленный город Карманов, время правления Брежнева.

В чем замешан: Куролесов жил вместе с мамой в деревне Сычи, работал трактористом, горя не знал. Однажды поехал в город Карманов, чтобы купить на рынке поросят. Продавец обманул Васю и вместо поросят подсунул пса. Куролесов решил самостоятельно разобраться с обидчиками, но вместо этого впутался в криминальную историю и был по ошибке задержан милиционером. Он помог капитану Болдыреву распутать дело, но на этом не остановился. Куролесов и дальше на правах младшего коллеги помогал Болдыреву расследовать преступления («Промах гражданина Лошакова»), впоследствии сам стал милиционером («Пять похищенных монахов»). Вася действует по вдохновению — можно сказать, куролесит, оправдывая собственную фамилию. Своим вторжением он нарушает запланированный ход событий, смешивая карты как милиционерам, так и преступникам и плохо представляя собственный порядок действий: «Вася подошел к калитке, не зная и не соображая, что будет сейчас делать. А сорочий-то глаз тянул, притягивал, манил из-за этой поганенькой занавесочки. Понимал, конечно, Василий Куролесов, что идет он к дому напрасно и зря, что на самом-то деле надо бы ему, а не Матросу, бежать в отделение и рассказать капитану про Зинку и Харьковского Пахана. Да ведь „они” могут за это время из дому уйти, а то, что в доме, от которого пахло папиросами пятого класса, были „они”, Вася не сомневался». Детективность повестей сказывается не столько в «криминальных» сюжетах, сколько в том, что их логика стремится сбить с толку читателя.

В чем замешан: Куролесов жил вместе с мамой в деревне Сычи, работал трактористом, горя не знал. Однажды поехал в город Карманов, чтобы купить на рынке поросят. Продавец обманул Васю и вместо поросят подсунул пса. Куролесов решил самостоятельно разобраться с обидчиками, но вместо этого впутался в криминальную историю и был по ошибке задержан милиционером. Он помог капитану Болдыреву распутать дело, но на этом не остановился. Куролесов и дальше на правах младшего коллеги помогал Болдыреву расследовать преступления («Промах гражданина Лошакова»), впоследствии сам стал милиционером («Пять похищенных монахов»). Вася действует по вдохновению — можно сказать, куролесит, оправдывая собственную фамилию. Своим вторжением он нарушает запланированный ход событий, смешивая карты как милиционерам, так и преступникам и плохо представляя собственный порядок действий: «Вася подошел к калитке, не зная и не соображая, что будет сейчас делать. А сорочий-то глаз тянул, притягивал, манил из-за этой поганенькой занавесочки. Понимал, конечно, Василий Куролесов, что идет он к дому напрасно и зря, что на самом-то деле надо бы ему, а не Матросу, бежать в отделение и рассказать капитану про Зинку и Харьковского Пахана. Да ведь „они” могут за это время из дому уйти, а то, что в доме, от которого пахло папиросами пятого класса, были „они”, Вася не сомневался». Детективность повестей сказывается не столько в «криминальных» сюжетах, сколько в том, что их логика стремится сбить с толку читателя.

Прототип: в 2016 году повести о Куролесове вышли в замечательной серии «Литпамятники ХХ века» с комментариями Ильи Бернштейна, Романа Лейбова и Олега Лекманова. Издатели установили, что прототипом главного героя стал сослуживец Иосифа Яковлевича Коваля, отца автора, носивший фамилию Куролесов. На создание первой повести Юрия Коваля вдохновил рассказ о том, как курские милиционеры вычислили злоумышленников по запаху меда.

Тимофей Анкудинов (Леонид Юзефович, «Журавли и карлики», 2008)

Род деятельности: авантюрист, лже-сын Василия Иоанновича Шуйского, поэт.

Время и место действия: Европа XVII века.

В чем замешан: Выдавал себя за сына Василия Шуйского. Анкудинов бежал в Польшу, где рассказал полякам, что «когда в 1610 году Василия Шуйского свергли с престола, постригли в монахи и увезли в Польшу, ему, царевичу Ивану, не исполнилось и полугода. Чтобы спасти единственное чадо, родители втайне отдали младенца на воспитание верным людям. Сами они умерли в польском плену, а царевич вырос, возмужал и был предъявлен царю Михаилу Федоровичу…». В Польше Анкудинов прожил два года, овладел несколькими языками, принял католичество, затем попал в Стамбул, где ему пришлось «побасурманиться», то есть принять ислам. Потом Анкудинов оказался в Риме, где прикладывался к туфле Папы Римского, затем вновь отправился в путь, оказавшись в Трансильвании, где Ракоци возложил на него миссию передать секретное письмо Богдану Хмельницкому, потом… Потом на долю Анкудинова выпало еще немало приключений, но свою жизнь он закончил на плахе после долгих пыток: «ни кнут, ни каленое железо, ни жестокие встряски а дыбе не могли вырвать у него признание в том, что он — беглый подьячий Тимошка Анкудинов, а не князь Иван Шуйский».

Прототип: Тимофей Дементьевич Анкудинов, самозванец, выдававший себя то сыном, то внуком царя Василия Шуйского. Казнен через четвертование в Москве, в 1653 году.

Кадр из фильма «Мертвые души» (1984 год), режиссер Михаил Швейцер