Расскажи мне про Австралию

О соцреалистическом феминизме Дороти Хьюэтт

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Хорошо ли вы знаете Австралию? Я вот не очень.

Кенгуру, аборигены, оперный театр в Сиднее. Фильмы про «Крокодила» Данди. И еще фильм «На берегу» Стэнли Крамера 1959 года. И сериал про Скиппи. Песни «Расскажи мне про Австралию» и «Батяня-вомбат». Бумеранги и «Ляпики и злохвосты». Канберра — столица (а не Сидней). И актер Хью Джекман, кажется, тоже из тех мест.

Это все, что без помощи гугла пришло в голову. Маловато будет.

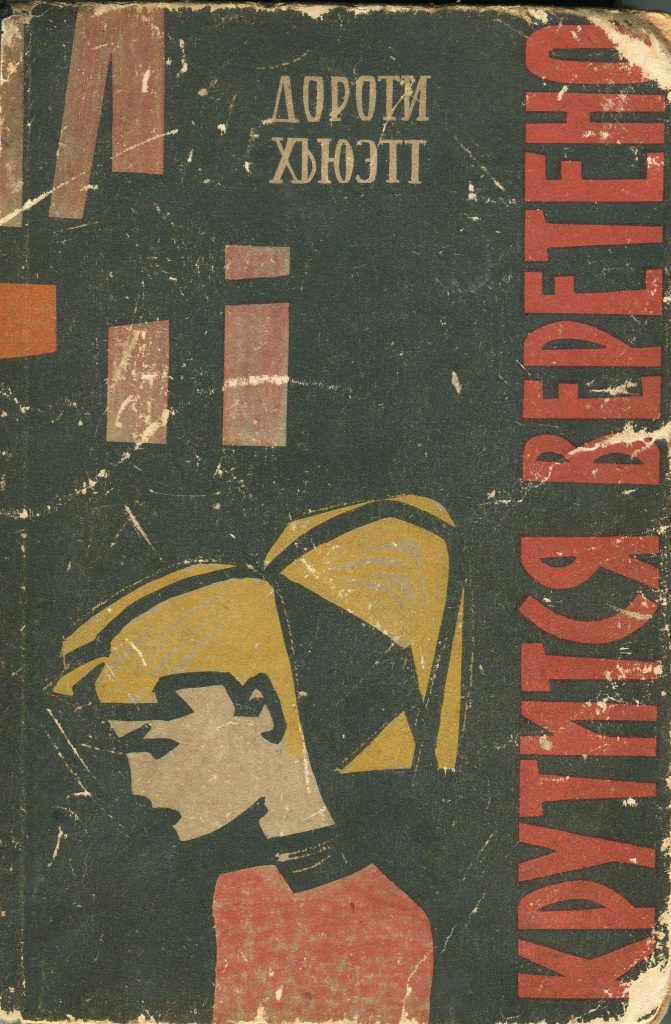

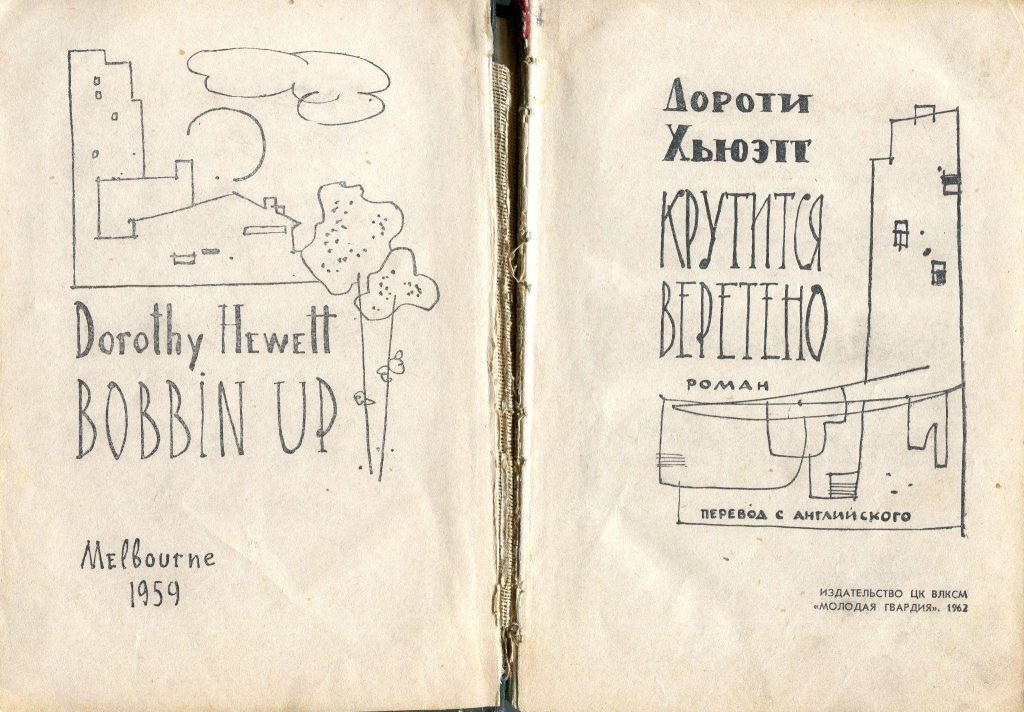

Но вот представился шанс поправить положение — потрепанная книжка под названием «Крутится веретено», найденная, как это у меня периодически случается, на помойке. Впервые напечатана в Мельбурне в 1959 году, а в СССР — в 1962-м. С тех пор на русском не переиздавалась.

Но вот представился шанс поправить положение — потрепанная книжка под названием «Крутится веретено», найденная, как это у меня периодически случается, на помойке. Впервые напечатана в Мельбурне в 1959 году, а в СССР — в 1962-м. С тех пор на русском не переиздавалась.

Возможно, авторку отправили в бан из-за того, что коммунистка-феминистка Дороти Хьюэт (romantic feminist icon — так называет ее английская википедия) в 1968 году на фоне Пражской весны вышла из партии. А после 1991 года то ли забыли, то ли забили. В общем, так и не разбанили.

Итак, добро пожаловать в Сидней второй половины 1950-х годов. Для неспециалиста он выглядит плюс-минус так же, как средний американский город в старом голливудском фильме. При чтении нет-нет да и возникает соответствующая черно-белая картинка.

«Свист потонул в грохоте трамвая, затормозившего позади мотоцикла. Мотоцикл перескочил через рельсы, круто повернул под самым носом у трамвая и метнулся в переулок, сокращая путь до Александрии. Кондуктор на подножке, головы пассажиров, будто неведомые цветы, покачиваются в голубом неоновом свете реклам.

СЕГОДНЯ НА НАШЕМ ЭКРАНЕ...

ЖАРЕНАЯ РЫБА

ХРУСТЯЩИЙ КАРТОФЕЛЬ

СДОБНЫЕ БУЛОЧКИ

ДЕЛИКАТЕСЫ

ПЕПСИ-КОЛА

Скорость смела все: голубые лица, мигающие рекламы, свет, надвинулась тесная темнота вонючих улочек, однообразных домов».

Такие «Огни большого города» пополам с «Таксистом» Мартина Скорсезе.

Однако в шумном центре мы пробудем недолго. Хьюэтт интересуют бедные районы (можно было бы назвать их трущобами, но герои книги не признают этого слова), где обитают, ежедневно еле сводя концы с концами, австралийские женщины: совсем юные и пожилые, замужние и одинокие, веселые и грустные, красавицы и «дурнушки». Их всех объединяют более чем скромный доход и место работы — ткацкая фабрика, управляемая крупным капиталистом.

«Крутится веретено» — соцреалистический роман в рассказах. Почти каждая глава, не считая финальных, повествует о житье-бытье одной из «ткачих». Должно быть, Хьюэтт планировала открыть читателю глаза на тяготы жизни тружениц во всем их печальном многообразии. Удалось ли ей это? Вопрос интересный.

Если говорить о личной фабуле каждой из героинь — безусловно. Нищета и тяжелый труд, болезни и отсутствие надежд на будущее. Отдельный лейтмотив — отношения с мужчинами: тут и харасмент, и домашнее насилие, и прочие удручающие явления. Но это что касается фактических событий и обстоятельств. А что касается языка?

Перечитаем вот эту фразу из процитированного выше отрывка:

«головы пассажиров, будто неведомые цветы, покачиваются в голубом неоновом свете».

Красиво, правда? И в этом парадокс: об ужасных вещах Хьюэтт пишет так, что, вопреки логике, читая, испытываешь чуть ли не умиротворение. Хотя знакомиться с книгой безусловно приятно, время от времени ловишь себя на мысли: а это точно нормально, что, наблюдая за жизнью тех, кто из последних сил держится, чтобы не оказаться на социальном дне (а некоторые уже оказались), ты чувствуешь, как щиплет в глазах от сентиментального сострадания, в котором нет ничего продуктивного, кроме приятных лирических ощущений?

В общем, конечно, почему бы и нет. Сентиментальный катарсис — штука по-своему важная. Вот только на баррикады с ним не пойдешь, а Хьюэтт вроде как намекает именно на это.

Тем любопытнее, что заключительные главы, в которых описывается подпольное собрание коммунистов, партийная биография одной из героинь и начало забастовки, далеко не так убедительны с художественной точки зрения, как основная часть романа. Если о кульминационном женском бунте против мужчин-эксплуататоров читать еще более-менее интересно — он сделан в духе классических социальных кинодрам 1950-х вроде «Скованных одной цепью» уже упомянутого Крамера, — то выдержки из агитационной прессы и прочие «документы» попросту скучноваты.

Даже возникает крамольная мысль: уж не расширили ли финальную часть книги для советского читателя по крайней мере раза в два? Ведь Хьюэтт уже показала, что ее слог в своих лучших проявлениях совсем иной — нежный, гармонизирующий, скорее призывающий принять мир как есть, чем изменить его:

«Ранние зеленоватые сумерки ложились на крыши, крошечные звездочки засветились между труб, золотые, туманные, за шторами вспыхивали в домах огни, запахи пищи плыли над улицами и переулками Ватерлоо.

Лили ела фасоль с хлебом, прислушиваясь к звукам, доносящимся с улицы: дети играют в „классики“, теннисный мяч ударяется о стену дома, замирают вдали чьи-то шаги, по Ботани-Роуд прозвенел трамвай. Неясные зеленоватые сумерки наполняют комнату, скрашивают ее неприглядность, ярким венчиком сияет пламя газовой горелки под чайником.

Мардж вышла на площадку, гремит кастрюлями, кричит что-то детям. Внизу во дворе шумит душ — это Артур смывает с себя грязь депо. Как хорошо, спокойно! Она дома, и звуки эти знакомые, родные. Разве можно чувствовать себя одинокой в Ватерлоо, где сотни тысяч жизней переплетаются с твоей собственной, где люди ссорятся, мирятся, любят, страдают, дышат рядом с тобой в темноте душной летней ночи?»

Из постскриптума к роману выясняется, что он автобиографичен: Дороти Хьюэтт работала вместе со своими героинями, знала их лично. Отсюда напрашивается предположение, что любовь к подругам, их трудной, зато близкой и понятной жизни оказалась сильнее ненависти к капиталистам, и это отразилось на тексте. А это, если смотреть с точки зрения партийных интересов, скорее всего, неполезно. Зато, пожалуй, человечно.

Здесь пришла пора проговорить напрашивающуюся и далеко не самую новую мысль: текст, повествующий о насилии, об отсутствии в мире гармонии, не имеет права по своему устройству быть гармоничным и эстетичным. Его форма должна быть столь же ужасна, как и содержание: тогда все будет по-правдашнему, тогда все заработает (во всяком случае, так порой принято считать).

Но был ли замысел именно таков, каким кажется? Не станем предпринимать заведомо тщетных попыток залезть авторке в голову, заметим лучше, что в существующем виде ее книга позволяет задать себе иные, не столько социальные, сколько философские, и тоже не самые простые вопросы.

Что такое истинное сострадание? Как сделать его продуктивным и всегда ли это нужно? Допустимо и этично ли чувствовать в процессе сострадания удовольствие? Или в таком случае мы уподобляемся персонажу из старого «Ералаша», который, удобно устроившись, читал вслух стихи Некрасова про женскую долю и заливался слезами, в то время как его подруга, вытирая пот со лба, драила полы?

Если на последние вопросы мы отвечаем «нет, недопустимо» и «да, уподобляемся», то придется признать, что иной читатель романа «Крутится веретено» (например, я) проявляет себя в ходе чтения не вполне нормальным товарищем, вперемешку с состраданием испытывая комплекс удовольствий, в том числе эстетических, нарциссических (раз я могу сопереживать, значит, я не так плох, как иногда кажется), да мало ли еще каких.

Конечно, иногда механизм может дать сбой, например на таких совсем уж страшных сценах, как эта:

«Шерли работала на больших машинах до самых родов, до того, как у нее начались схватки, ездила на работу и обратно на велосипеде, и живот тяжелым грузом давил ей на колени. С мрачным юмором она уверила мастера, что у нее опухоль. Он сделал вид, что поверил. Рабочих рук тогда не хватало, Шерли работала хорошо, и наличие „опухоли“ не влияло на ее дневную выработку. Но когда ей показали новорожденного, она отпрянула при виде огромной головы и бессмысленного взгляда пустых глаз.

„Водянка головы, — объяснили ей. — Надо оперировать“. Это было два года и три операции тому назад.

— Умри, умри,маленький, — шептала она с силой, выжимая дымящееся белье. — Успокойся навеки.

Маленькому мальчику с огромной уродливой головой на слабом тельце, маленькому сыну, которого она никогда не укачивала, не прижимала к груди, больше не придется страдать. А ей никогда больше не придется давать согласие на следующую операцию. Пришло время сказать „прощай, пусть поглотит его забвение, лучше забвение, чем тюремная решетка сумасшедшего дома, боль, бесполезные муки и лепет идиота. Прости меня, Дэви, ты был ошибкой, лучше бы тебе вообще не родиться. Мир прекрасен, но эта красота не для нас, рабов фабричных гудков, чья жизнь та же тюрьма, чье небо загораживают черные заводские крыши и трубы“».

Однако исключение (подобных сцен в книге не слишком много) все же подтверждает правило.

Заметим к слову: речь в отрывке явно не о порочности капиталистической реальности и необходимости борьбы за свои права, а про обреченность и разочарование в мире как таковом вне зависимости от действующего политического строя — а это ведь тоже своего рода принятие. Да, наверное, Хьюэтт не имела этого в виду, но, как говаривал незабвенный Алексей Викторович Гусев: «Нам важно не то, что хотел сказать автор, нам важно, что он в итоге сказал».

Ну а если ответ «допустимо» и «не уподобляемся», тогда выходит, что «Крутится веретено» — роман в привычном смысле вообще не социальный (хотя и старается им быть и формально эту задачу выполняет), а скорее сентиментально-утешительный. То есть это не тот кафкианский топор, что, как считается, способен разрубить замерзшие моря внутри нас, а скорее обогреватель для души, умеющий приласкать задубевший от постоянного соседства с ледниками внутренний мир.

Пусть лед не исчезнет, разве что немного подтает, зато таскать глыбы станет полегче, хотя бы на какое-то время. Значит, и такие книги тоже нужны — не как грандиозное произведение искусства, но как ободряющее присутствие родного человека.

«Она накинула ситцевый халатик, и они прошли на цыпочках по темному коридору в маленький садик позади дома и остановились, вглядываясь в звездное небо, холодное и безграничное. Нелл почувствовала себя такой одинокой перед лицом этой вечной тьмы, такой покинутой, что ей захотелось прижаться к теплому плечу Стэна, ища у него защиты. Стэн был в своем рабочем комбинезоне. Знакомый запах пота успокаивал и утешал ее.

Она вспомнила, как они в детстве любили допытываться: „Где кончается мир?“ И потому, что мысль о бесконечности страшила их, они сделали из этого игру.

— Что на небе?

— Воздух.

— А за ним что?

— Ничего!

— Ничего, ничего... — они закрывали глаза, и у них кружилась голова при мысли о бесконечности, и тогда Уоррен торжественно выпаливал:

— Нет, чего. Там большая кирпичная стена.

Это называлось „Игра в ничего“».

Образ стены может показаться мрачным, особенно если вспомнить песенку «Стоит кирпичная стена», где на вбитом в стену крюке висел сородич электрика Петрова из четверостишья Олега Григорьева. Но здесь, по всей видимости, надежный и даже уютный кирпич обозначает защиту от экзистенциальной пустоты, мрака реальности, который не каждый готов пропустить через себя — да, наверное, и не всегда нужно это делать.

И еще вот какая штука: процитированный выше отрывочек о Нелл и Стэне здорово напоминает кусочек из классического «Уайнсбург, Огайо» Шервуда Андерсона:

«В темноте под навесом трибуны, сидя с Элен Уайт, Джордж Уилард остро почувствовал свою незначительность в общей смете бытия. В городе его раздражала возня людей, занятых разнообразными делами, но теперь, вдали от них, раздражение прошло. Рядом с Элен он отдохнул, приободрился. Как будто женская рука помогла ему настроить механизм его жизни. О людях города, где он прожил всю жизнь, он уже думал чуть ли не с благоговением. И благоговел перед девушкой. Ему хотелось любить ее и быть любимым, но не хотелось, чтобы сейчас его отвлекла ее женственность. В темноте он взял ее за руку и, когда она придвинулась, обнял за плечи. Подул ветер, он поежился. Он изо всех сил старался сохранить и понять свое настроение. Наверху, в темноте две необыкновенно чувствительные человеческие песчинки прильнули друг к дружке и ждали. У обоих на уме было одно и то же. „Я пришел в это безлюдное место, и со мной рядом — другой человек“ — вот суть того, что они чувствовали».

Тут дело не только в том, что, кажется, удалось нащупать литературные истоки и традицию (не такую уж и соцреалистическую), в которую встраивается Хьюэтт с ее «Веретеном», но и в одном важном отличии. Джорджу и Элен достаточно человеческого мира. А Нелл и Стэн — следующее поколение — смотрят в небо, не только страшась пустоты, но и надеясь, как и многие жители Сиднея, различить в нем звездочку спутника, запущенного Советским Союзом в 1957 году.

То есть хотя они все еще нуждаются в кирпичной стене, но уже готовы, набравшись смелости, выглянуть из-за нее в попытке познать непознаваемое — с одной стороны, космос, а с другой, самих себя. И пусть их готовность оказалась преждевременной (на Марс, к примеру, так никто до сих пор и не полетел), главное, что все еще есть (ведь есть?) люди, которые об этом мечтают. Симпатичные, чувственные люди, способные не благодаря, а вопреки жить и радоваться жизни. И эта чувственность Хьюэтт дороже, чем борьба за права трудящихся: видно же, какие главы она пишет, исходя из того, что рассудочно считает правильным, а какие по чистому вдохновению.

Помните, в начале я упоминал, что книжка досталась мне потрепанная, зачитанная? Сомневаюсь, что ее могли зачитать из-за диалогов между сиднейскими коммунистами. Скорее уж из-за сцен вроде этой:

«— Почему мы так подходим друг к другу?

— Смотри, как мы замечательно подходим друг к другу!

Изгиб бедра, плечи, грудь белеют в сумерках, лиловые тени в комнате, старомодный тяжелый шкаф, фаянсовый кувшин на умывальнике, маленькое радио в белом пластмассовом корпусе, изящная тень ветвей жакаранды на облупившемся потолке... и все это ласковое дыхание, поцелуи влюбленных превратили в заповедное царство любви. <...>

Они вместе пошли в душ, радостно плескались, не жалея воды, а старая женщина внизу с дрожью прикидывала в уме, сколько ей придется платить за газ.

Никогда в жизни Лен не видел ничего прекрасней, чем эта коротко стриженная смуглая девушка с выпуклым животом, с розовыми от любви щеками, улыбающаяся ему сквозь водяную завесу. А Бет не знала ничего прекрасней, чем этот широкоплечий белокожий юноша, рыжеволосый, мускулистый.

— У тебя уши грязные, — сказал он, протягивая к ней руки, а когда она увернулась, нежно шлепнул ее по мокрому скользкому заду. Словно две большие блестящие рыбы резвились они в зеленых струях воды. Он ласкал ее грудь, живот. Мокрые, хохочущие, они стояли в старой, потрескавшейся ванне, и в электрическом свете брызги играли всеми цветами радуги».

Такая вот она, Австралия. Расскажи, расскажи, говоришь. Ну вот и рассказали.