«Раньше я была противницей курсов литературного мастерства»

Беседа с писателем и переводчиком Анаит Григорян

— Анаит, как вы думаете, то, как писатель смотрит на мир, чем-то отличается от взгляда обычного человека? Можно ли развить в себе особое писательское видение? Что надо делать, когда ты еще даже не прикасаешься к клавиатуре компьютера или ручке с бумагой, чтобы настроить или почувствовать в себе это писательское мироощущение?

— Я отвечу только про себя лично, поскольку не могу говорить от лица всех писателей. Мне представляется, что да, несомненно, восприятие мира у человека, занимающегося литературой и сочинением историй, иное, нежели у других. В психиатрии и психологии есть такое понятие — «деперсонализация», или, если точнее, «синдром деперсонализации-дереализации». Это патологическое состояние, при котором человек ощущает, будто находится не в своем теле, и смотрит на окружающий мир и происходящее в нем как бы со стороны или находясь за непроницаемой преградой. Однако, если говорить о здоровой психике, то мы нередко ассоциируем ту или иную склонность или особенность с патологией как ее крайним выражением. В частности, такой подход применяется в некоторых научных исследованиях.

У писателя, как мне представляется, подобная особенность — нередко часть его оптики. Писатель обладает способностью смотреть не только с позиции собственного «я»; фокус его зрения как бы смещен, он всегда находится немножко в стороне. Но, в отличие от человека с истинной деперсонализацией, который отделяется от своего «я», писатель находится одновременно в двух этих позициях, умея оценивать мир не только индивидуально, но и с разных точек зрения. Особенность такой оптики — способность не столько даже переместиться на точку зрения другого человека, сколько посмотреть на него иначе, чем ты смотрел бы на него индивидуально, исходя из собственных морально-этических принципов и жизненного опыта. Оценить его не только так, как оцениваешь его лично ты. Довольно непростая для внятного объяснения конструкция. Мне кажется, это должно быть присуще человеку от рождения, едва ли это можно в себе развить. Но я не буду говорить, что это эквивалентно писательскому мастерству и писательскому таланту, лишь предположу, что у некоторых писателей подобная особенность присутствует.

— Тогда почему существует популярное представление о том, что писатель, что бы он ни писал, всегда пишет о самом себе? Насколько это тоже правда — ведь, кажется, это противоречит тому, что вы только что сказали?

— Я как раз противница этой точки зрения. Я считаю, что по-настоящему серьезный писатель не пишет все время о себе, — скорее он пишет совсем не о себе. Не могу назвать среди моих любимых авторов тех, кто постоянно писал бы со своей личной позиции. Может быть, таким писателем-индивидуалистом был отчасти Эрих Мария Ремарк — он не входит в число моих самых любимых авторов, но в свое время я с интересом прочитала все его романы. Из-за своего крайнего индивидуализма, на мой взгляд, он часто увлекается морализаторством. В своих текстах я как личность не присутствую. И попытка рассказать про меня как про личность, прочитав мои тексты, заранее обречена на неуспех. Это истории не про меня. И даже если они включают мой собственный жизненный опыт, события, которые действительно произошли в моей жизни, — они все равно будут рассказаны с совершенно иной точки зрения, нежели на них смотрела бы я. Им будет дана иная оценка. Если взять моих любимых авторов, — например, Томаса Манна, которого я во многом считаю своим учителем, — то с точки зрения философских идей и научных концепций мы можем говорить о том, что он излагает свои представления о мире и его устройстве, но прочитать его как личность через его произведения очень сложно, если не невозможно.

— Вы рассказывали раньше, что желание писать и писательское мастерство появились у вас после накопления определенного жизненного опыта. С другой стороны, например, Франсуаза Саган прославилась со своей повестью «Прощай, грусть» в 17 лет. На программы и курсы литературного мастерства поступают и семнадцатилетние, и сорокалетние. Вопрос: может ли человек «с ходу» написать что-то очень талантливое, или все же рекомендуется приобрести жизненный опыт, чтобы было, о чем писать?

— Считается, что прозу можно писать с 30, а лучше с 35 лет. Это, конечно, не значит, что лишь в этом возрасте человек «имеет право» начать работать над книгой, но все же. Я лично придерживаюсь мнения, что должен быть накоплен жизненный опыт — скорее не столько сам по себе жизненный опыт, сколько опыт переживания, сочувствия окружающему миру и людям. Однако практика показывает, что есть отдельные случаи, когда человек создает выдающиеся прозаические произведения в очень юном возрасте. Если мы говорим про Саган и авторов прошлого, то нужно сразу делать скидку на эпоху. Если мы представляем 20- или 25-летнего человека, жившего 100 или 150 лет назад, то это совсем не тот 25-летний, которого мы можем встретить в привычной нам реальности. Иной процесс взросления и воспитания чувств, совершенно иной опыт. Человек может дожить до 50–60, да хоть до 90 лет и абсолютно не развить в себе ни душевной чуткости, ни способности к сопереживанию, — не вырасти в том смысле, в котором мы понимаем «взрослость». Не как усталость и разочарованность, а как включенность в этот мир и способность его переживать, осознавать, отвечать на его вызовы, брать на себя ответственность за свою жизнь и за жизни близких. В этой ситуации время, которое «в часах», не имеет такого уж решающего значения для взросления и развития писательского таланта. Кто-то проживает огромную жизнь за год-два, кто-то вообще за несколько месяцев может получить потрясающий опыт, который навсегда его изменит, а кто-то может сидеть до бесконечности годами и десятилетиями и никак не меняться.

— Получается, что все же накопление качественного жизненного опыта важно для начала писательской карьеры. А за какой срок он накапливается — за месяц, год или за 50 лет — не важно.

— Да, на мой взгляд, это не имеет решающего значения. Конечно, переживание и осмысление опыта в любом случае требует времени, но какого-то общего «временно́го правила» не существует.

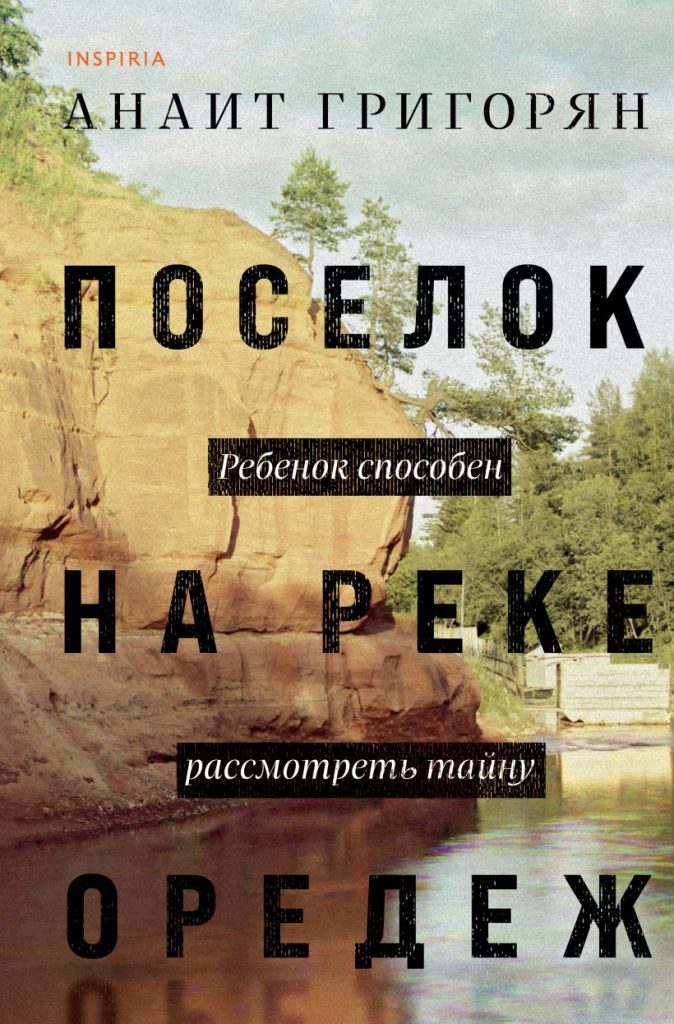

— Расскажите, пожалуйста, о вашем романе «Поселок на реке Оредеж». Как вы начали свой писательский путь? Было ли что-то написано до этого романа?

— До «Поселка на реке Оредеж» я написала два романа. Первый — «Из глины и песка», был закончен в 2010-м и опубликован в американском издательстве «Айлурос» в 2012 году, его можно найти в интернете. Это книга о моем опыте биолога, — она была написана, когда я работала в биологической лаборатории. Я не считаю ее удачной, но что есть, то есть. Я написала историю про попытки выделить из человеческого организма вещество души и сделать из него таблетку — для того, чтобы создать универсальное лекарство. В сущности, это история о попытках найти философский камень, но чисто научными методами. Роман по понятным причинам получился довольно грустным. Это сплав современной на тот момент (с тех пор минуло уже двенадцать лет) науки, модных для того времени направлений в биологии и терапии — там затрагиваются, например, темы стволовых клеток и трансплантации костного мозга. Там очень объемная научная часть с огромным количеством специфической терминологии, и при этом алхимия, желание совершить акт трансмутации, с помощью научных методов выйти за границы человеческих возможностей. Задумка была хорошая, но на тот момент я не обладала необходимой техникой письма, чтобы внятно ее воплотить. В итоге я осталась не очень довольна этим текстом.

Второй роман называется «Неведомым богам». Он был издан не так давно, в 2022 году, издательством «Эксмо» в электронном и аудиоформатах, но написан был десять лет назад, в 2012—2013 годах. Это роман полностью мифологический, он представляет собой «ненаписанную или утерянную шумерскую мифологию». В детстве я увлекалась шумерскими и аккадскими мифами, но, поскольку бо́льшая часть их была утрачена, очень хотелось представить, что бы там могло быть. Я сама придумала ту мифологию, которую мне хотелось бы прочитать, и впоследствии критики спрашивали у меня, написала ли я текст на основе каких-то мифов или все придумала сама. Приходилось признаваться, что все придумала сама, а специалисты по этой теме, наверное, нашли бы в тексте немало ошибок и допущений.

— Могли бы вы рассказать, как происходит формирование своего языка, как научиться высказывать свои идеи? Мне кажется, этому нигде не учат, — этому первому болезненному, сложному процессу вербализации своих идей. Как фиксировать улучшения в этой области, как наблюдать за своим профессиональным и творческим ростом?

— Могли бы вы рассказать, как происходит формирование своего языка, как научиться высказывать свои идеи? Мне кажется, этому нигде не учат, — этому первому болезненному, сложному процессу вербализации своих идей. Как фиксировать улучшения в этой области, как наблюдать за своим профессиональным и творческим ростом?

— Есть такое универсальное правило: писатель должен много читать. Мне кажется, что по крайней мере писатель должен много читать на первых порах. Но читать не просто как читатель, который хочет получить удовольствие от хорошо рассказанной истории, а вдумчиво, разбираясь, каким образом был достигнут тот или иной эффект. Каким образом автор, которого ты читаешь, воздействует на твои чувства, как он строит сюжет и складывает слова в предложения и так далее. Что касается именно техники написания книги, то многие писатели составляют развернутые планы, кто-то рисует на доске что-то типа mind map, основные идеи и узловые моменты сюжета. Я отношусь к писателям, которые развернутых планов не пишут и не рисуют. Я всегда знаю, чем закончится произведение, и сюжет может петлять, как угодно, чтобы прийти к задуманному финалу.

Что касается написания прозы, то на самом деле это тяжелая работа. Существует техника этой работы — так же, как при написании картины или сочинении музыки. У писателей просто нет нотной грамоты, нам немного сложнее. Нет раз и навсегда заданных законов построения текста. На литературных курсах можно узнать о том, каким образом строится классический или жанровый роман. Уже будучи состоявшимся автором, я посещала курсы литературного мастерства из интереса к тому, что там можно преподавать, потому что сочинение книги — процесс сугубо индивидуальный. Все равно в какой-то момент любой автор создает свой собственный формат работы. Основываясь на том, что он почерпнул у своих учителей, любимых авторов, которых он изучал, разбирался, желая написать так же или, напротив, отталкиваясь — «так я не хочу писать», — он свою работу организует сам.

Раньше я была ярой противницей курсов литературного мастерства, считала, что на этих курсах ничему людей научить невозможно. Существует мнение, что, если ты не писатель «от Бога», то не стоит и пытаться. Но сейчас я считаю, что чему-то, действительно, научиться можно. Как я понимаю, на подобных курсах часто учат писать рассказы. Насчет романов я не уверена, поскольку, чтобы написать хотя бы один роман, нужно выработать очень много своих индивидуальных подходов и решений. Нужно, в конце концов, очень много времени и терпения. Роман не строится по таким же простым законам, как рассказ. Хотя есть авторы, которые создают какую-то схему и по ней работают. Если роман жанровый, то для него существуют законы жанра. Считается, что жанровую прозу писать проще, но это неправда. Ее очень тяжело писать, просто там есть хоть какие-то рамки, за которые нельзя выходить.

Когда мы говорим о литературе вне жанров, там все еще сложнее, романы возникают в самых разных формах, сюжет может строиться самым неожиданным образом. Можно выделить определенные задачи, на которых сосредотачивается автор. Некоторые любят динамично развивающийся сюжет, кто-то, как я, любит кинематографичность — мне нужно, чтобы каждая сцена была визуально оформлена, чтобы, когда читатель читает книгу, он сразу же видел возникающие при этом сцены, картины. Мне важно погрузить «собеседника» в атмосферу, которую я придумала. У меня есть приемы, которые я использую, чтобы это сделать, создать ощущение полного присутствия в книге. Для этого мне динамичный сюжет, грубо говоря, не нужен, потому что мне необходимо, наоборот, замедлить течение времени, чтобы день длился несколько десятков страниц. В этом смысле мне интересно втянуть читателя в свою художественную реальность — туда, где нахожусь я сама во время написания текста.

Анаит Григорян. Фото из личного архива

Анаит Григорян. Фото из личного архива

— Расскажите о роли редактора в работе над романом. Многие начинающие писатели боятся, что редактор все в их тексте переделает, напишет роман заново или скажет, что это никуда не годится и нужно было писать по-другому. Что делает редактор, если роман кажется ему несовершенным? И в чем его задачи, если все удалось?

— Здесь нужно провести разграничение. Если это редактор издательства, то в первую очередь он воспринимается как человек, который принимает или отвергает текст, впервые принесенный автором. И да, редактор может сказать, что текст никуда не годится. В дальнейшем редакторы по-разному работают с произведениями. Есть очень вдумчивые, внимательные, дотошные редакторы, которые буквально переписывают тексты, очень плотно взаимодействуют с авторами, обсуждают какие-то изменения сюжета и характеров персонажей. Есть редакторы, которые предпочитают не тратить на это время и просто не принимают не устраивающие их тексты. Если мы говорим о редакторах толстых литературных журналов — сейчас эта культура, к сожалению, уходит в прошлое, но тем не менее, — то они очень много времени посвящают работе с текстом и обсуждению его с автором. Редакторы крупных коммерческих издательств располагают большим выбором текстов, и их работа строится иначе.

Мои романы в издательствах «Эксмо» и Inspiria выходят в авторской редакции, то есть редактор не считает нужным вносить существенные правки и, когда хочет что-то изменить или уточнить, обычно связывается со мной напрямую, — тогда я рассказываю историю, которой не хватило редактору как читателю, вношу какие-то изменения. Я очень люблю работать с редакторами, и могу сказать честно, что хороший редактор — это лучший учитель для писателя. Так что редактуры бояться не надо и не надо на нее обижаться, потому что и у писателя, и у редактора общая задача — сделать текст максимально совершенным, рассказать историю такой, какой она должна быть. Часто случается, что у писателя история в тексте есть, но она не написана, — такой парадокс. Редактор помогает освободить нужный текст, как скульптор из глыбы камня высвобождает фигуру, пользуясь словами Родена, «отсекает от камня все лишнее». То же самое делает редактор.

— Как вы проверяете, что задуманное получилось? Есть ли специальные первые целевые читатели или фокус-группы читателей, которым вы предлагаете прочитать книгу в первую очередь?

— В моем случае это не фокус-группы, а несколько человек, которым я доверяю. Обычно я даю прочитать рукопись своей близкой подруге — она также является моей помощницей по литературной работе. Она действительно очень строгий читатель. Никогда в жизни она не хвалила текст, который не нравился бы ей на сто процентов. Естественно, я также даю прочитать рукопись моим редакторам, Юлии Селивановой из Редакции № 1 издательства «Эксмо» и Екатерине Панченко, шеф-редактору издательства Inspiria. Мне важно, чтобы они почувствовали именно то, что должны почувствовать читатели. Мне важно мнение профессиональных читателей с большим опытом литературной работы, умеющих оценивать самые разные тексты, в том числе не в тех жанрах, которые они сами предпочитают, — этим и отличается профессиональный читатель от читателя обычного — и максимально жестко высказывающих свое мнение.

Пейзаж острова Химакадзима. Фото Анаит Григорян

Пейзаж острова Химакадзима. Фото Анаит Григорян

— Давайте вернемся к «Поселку на реке Оредеж». Насколько я поняла, он-то как раз вписывается в вашу писательскую концепцию, по сути, открывает ее. Чем он для вас важен, что мы узнаем из него о вас как о писателе?

— «Поселок на реке Оредеж» — очень важный для меня текст, он самый личный из всего, что было мною написано, потому что очень многое в этой истории связано с историей моей жизни, моего детства. Я действительно долгое время жила в поселке в Ленинградской области. Я часто получаю отзывы, что текст очень тяжел для чтения, трагичен, что там точно описано время — 1990-е годы — и разруха, в которую была погружена наша страна. Но я сразу скажу, что самые тяжелые моменты, которые случались в реальности, я в книгу не включила. Я постаралась максимально смягчить то впечатление, которое будет оказывать этот роман, поскольку в мои авторские задачи не входило шокировать читателя.

Речь в нем идет о двух сестрах, Кате и Лене Комаровых, — это реальные люди, я была знакома с ними в детстве (конечно, у них была другая фамилия), и детей в их семье было не семеро, а одиннадцать, поэтому ситуация была еще более сложная, чем в романе. Есть еще один важный момент — этот текст изначально не предполагался для публикации. Я не отправляла рукопись «Поселка на реке Оредеж» в издательство, она попала туда благодаря моему другу, писателю Даниэлю Орлову, который прочитал ее и, ничего мне не сказав, передал в «Эксмо». Я писала этот текст во многом для себя, желая сохранить память о тех временах, которые, несмотря на то, что были тяжелыми и порой невыносимыми, мне дороги, так как это время моего детства, связанное с моей покойной ныне бабушкой, которую я очень любила.

У сестер Комаровых тоже есть бабушка, и ее отношение к героиням во многом списано с тех отношений, которые были у меня и моей двоюродной сестры с нашей бабулечкой. Она была человеком строгим, не лезла за крепким словом в карман, поэтому некоторые довольно смешные моменты, которые в романе вспоминают девочки, имели место в реальности. Не могу сказать, что я была бы менее откровенна, если бы понимала, что текст будет опубликован. Скорее я просто меньше следила за строгостью его композиции. Поскольку я изначально не задавалась целью написать роман с какой-то жесткой сюжетной конструкцией, в итоге получился многослойный текст, где происходит переплетение разных временных промежутков. Время в нем не линейно, в нем нет заданной, считываемой с первого взгляда структуры. Мне это понравилось, потому что в нем больше свободы, чем в выверенном, жестком конструкте, где завязан каждый узелок и нет никаких сюрпризов для читателя.

— Как произошел переход к погружению в японскую культуру — к роману «Осьминог» и переводам с японского? Интерес к японской культуре был у вас всегда или возник только в последние годы? И насколько, по вашему мнению, автор из России имеет право писать о Японии, погружаться в ее культуру, находясь здесь?

— Наверное, нужно начать с того, что я не выбирала Японию, это Япония каким-то образом выбрала меня. В течение многих лет, если не всей моей жизни, Япония неотвратимо возникала практически всюду, куда бы я ни отправилась. Я не могу сказать, что у меня изначально присутствовала сильная тяга к японской культуре. Но я с детства, действительно, очень любила японскую литературу и, наверное, перечитала все, что было переведено в советские времена — произведения Акутагавы Рюноскэ, Кобо Абэ, Дзюнъитиро Танидзаки... в более поздние годы был переведен мой любимый Юкио Мисима. Я с огромным интересом читала все эти книги, но не планировала тогда учить японский язык или отправиться в Японию. Я также очень любила японский кинематограф — классические фильмы Акиры Куросавы, которые в принципе были сняты во многом для западного зрителя. Потом начала смотреть аутентичных японских режиссеров.

Но японским языком я занялась всего четыре года назад, по предложению моего друга и коллеги, господина Эйсукэ Такады, который приезжал в Санкт-Петербургский государственный университет на стажировку в докторантуру. Он — русист, исследователь русской литературы, главным образом творчества Антона Павловича Чехова. Здесь он находился в течение года, а сегодня является профессором русской литературы в Университете Кобе и переводчиком моих книг на японский. В то время я по мере своих сил помогала ему в изучении русского языка, мы посетили огромное количество постановок пьес Чехова. Когда он уезжал, мы с моей лучшей подругой пообещали приехать к нему в Японию — и сдержали обещание. Таким образом, я сразу оказалась там не как туристка — мы поехали сами, так как понимали, что в стране нам понадобится определенная свобода передвижения. Когда мы встретились с нашим другом, он предложил нам попробовать начать изучать японский язык.

Вернувшись из первой поездки, мы с подругой нашли преподавателя, стали посещать занятия, и уже во вторую поездку в Японию Такада-сэнсэй попросил меня прочитать лекцию для его студентов о творчестве Чехова. Я немного позанималась с японскими студентами — и все постепенно стало складываться как пазл, как некая осмысленная картина. Нельзя сказать, что было одно событие, все определившее, — все складывалось постепенно, органически. И продолжает складываться по сей день.

«Нэко-кайги», или «кошачье заседание», на берегу острова Химакадзима. Фото Анаит Григорян

«Нэко-кайги», или «кошачье заседание», на берегу острова Химакадзима. Фото Анаит Григорян

Что касается романа «Осьминог», то в 2019 году, приехав в Японию, я вновь встретилась с Такадой-сэнсэем, и в свободный от работы день он предложил поехать на остров Химакадзима, сказав, что сам никогда там не был. Остров находится в префектуре Айти и пользуется некоторой популярностью для внутреннего туризма, но в целом он не слишком известен. Мы отправились на Химакадзиму, думая погулять, но тогда как раз заканчивался сезон дождей, и в тот день дождь шел с самого утра до самого вечера. Он то моросил, то чуть-чуть затихал, то вдруг начинал лить как из ведра. В итоге бо́льшую часть времени мы либо мокли под дождем, либо заходили во всякие ресторанчики, заведения для местных. Я в то время искала место действия для своего нового романа, но не могу сказать, что на тот момент была уже на сто процентов уверена, что история будет происходить в Японии. Однако, когда я оказалась на острове Химакадзима, у меня мгновенно возникло ощущение — «Вот оно!». Посмотрев на людей, которые меня окружали, я поняла, что хочу рассказать их истории — истории, которые никогда не случались в действительности, но я уже знала, какими они будут.

Позже в том же году я приехала в Японию специально, чтобы собрать материал для книги. Провела несколько дней на острове, беседуя с людьми и собирая фотоматериалы. Была проделана довольно большая подготовительная работа, включавшая в себя чтение текстов непосредственно об этом острове, общение с людьми и т. д. Вернувшись в Россию, я продолжила собирать материал, искала информацию про остров, про быт людей, много общалась с друзьями-японцами. Здесь вновь все сложилось по какой-то ведомой одной лишь судьбе схеме. Это не было моим волевым решением.

У меня вообще не было — и я сомневаюсь, что они могут быть — волевых решений в отношениях с литературой. Никогда не было такого: «А вот я хочу написать про Японию потому, что она популярна» — на самом деле я только недавно узнала, что романы, написанные российскими и западными авторами о Корее, Китае и Японии, в России очень популярны. Для меня это было настоящим открытием: я услышала об этом на авторской конференции издательства «Эксмо» спустя год с лишним после издания книги, а при работе над текстом думала, что это никому не будет интересно, и сомневалась, что «Осьминог» найдет читательский отклик.

— В романе «Осьминог» много сносок и пояснений, касающихся культуры и быта Японии, особенностей языка — антропологический, приводящий к деэкзотизации набранного вами материала прием. Эти сноски создают эффект погружения или, наоборот, отстраняют от текста — ведь в них нужно заглядывать, отвлекаясь от сюжета? И можно ли писать о такой экзотической стране, как Япония, без использования этого приема?

— Думаю, да, несомненно, можно написать о Японии, не прибегая к таким сложностям. Мой текст содержит большое количество слов и понятий, которые я не «одомашнивала» в переводе. Я записала их именно так, как они звучат в японском языке, и это требовало пояснений. Читатели разделились во мнениях: одни говорят, что им очень понравились эти сноски, что они помогали пониманию текста, и просят в дальнейшем никогда не отступать от этого принципа, другие говорят, что книга понравилась, но сноски все испортили, лучше бы без них, и «вообще, что вы нас за дураков держите, все здесь подряд объясняя». Но сноски на то и сноски, что их можно вовсе не читать. Если читатель хочет получить дополнительную информацию — он может в них заглянуть. Я люблю делать дополнительные пояснения что в своих собственных текстах, что в переводах. Не думаю, что объяснение понятий и выражений как таковых способствует погружению в культуру. Я считаю, что это скорее выполняет обучающую роль — кому-то это нужно, кому-то — без надобности.

Интерьер ресторана «Отохимэ» на острове Химакадзима, ставшего прототипом ресторана «Тако» в романе «Осьминог». Фото Анаит Григорян

Интерьер ресторана «Отохимэ» на острове Химакадзима, ставшего прототипом ресторана «Тако» в романе «Осьминог». Фото Анаит Григорян

Мне было важно отразить ментальность, поведение живущих на острове людей. Что касается отношений с культурой, отношений с людьми, то мне всегда сложно отвечать на вопросы по поводу инаковости мышления японцев — этой «загадочной японской души», о которой меня часто спрашивают. Я помню, как однажды на встрече с читателями, когда я честно ответила на этот вопрос, что мне на самом деле было изначально легко и дружить, и работать с японцами и что у меня ни разу не возникало проблем взаимопонимания, а подчас понять японцев мне легче, чем моих соотечественников, — одна женщина из зала возмущенно воскликнула: «Вы все врете, они совсем не такие, как мы!» Возможно, многие с ней согласятся, и я готова допустить, что в целом она даже права. Но мне всегда казалось очень понятным то, что происходит в японских книгах и фильмах, и мне легко общаться с японцами — возможно, просто в силу особенностей характера мне близко это мировоззрение, или я действительно, как говорят многие мои японские друзья и коллеги, в прошлой жизни жила в Японии. Так или иначе, Япония всегда останется для меня моим «вторым домом» после России.

Деревянная скульптура осьминога, талисмана острова, которую ежегодно выносят на улицы во время «Тако-мацури», «праздника осьминога». Фото Анаит Григорян

Деревянная скульптура осьминога, талисмана острова, которую ежегодно выносят на улицы во время «Тако-мацури», «праздника осьминога». Фото Анаит Григорян

— Вы и сами переводите японские романы, и ваши тексты также переводятся на японский. Причем есть и японские читатели, читавшие ваши романы — вы упоминали, что они понимают реалии «Поселка на реке Оредеж», — и есть русские читатели, которые покупают романы, переведенные вами. Можете ли вы сравнить эти запросы: в Японии — на тексты русских авторов, а в России — на переводы японских?

— Что касается переводов русских авторов в Японии, то с этим все сложно. Не могу сказать, что современная русская литература активно переводится на японский язык. Число переведенных книг минимально. Например, романы Виктора Пелевина — да, они переведены на японский, но большой популярностью не пользуются. У Пелевина в текстах чувствуется сильное влияние дзэн-буддизма, но японцам не очень интересна перцепция их духовной практики в другой стране — им гораздо интереснее читать про иной уклад жизни, узнавать что-то новое о людях «на другом краю света», особенно в такой огромной и «холодной» стране, как Россия.

Например, «Поселок на реке Оредеж», который был переведен на японский язык, так же, как и цикл рассказов «Долгое лето», который на русском не публиковался, — это японцам было интересно. Им было любопытно узнать о жизни в России в 1990-е годы, потому что они знают, что в девяностые у нас происходило что-то невообразимое, что-то удивительное и трагичное. Некоторые из моих японских знакомых учили русский язык именно в лихие 90-е, находясь в России, и многие из них благодарны тогдашнему руководству страны за то, что Россия стала открытой для иностранцев. Но при этом они прекрасно осведомлены о той тяжелой ситуации, в которой оказалась наша страна после крушения Советского Союза.

Совсем недавно моя хорошая японская подруга рассказывала мне, что первым русским словом, которое она выучила, было «очередь», что она получала талончики на еду — так что они это помнят, им интересно про это читать, узнавая, как через преодоление кризисной ситуации раскрывается русская ментальность. Конечно, хотелось бы, чтобы книг о России переводилось больше, но, хотя связи с русскими издательствами крепкие, они направлены больше в другую сторону — в сторону переводов японских бестселлеров в России. Есть также сложности с переводом художественных текстов с русского на японский.

Иными словами, запрос существует, вопрос только в том, как его реализовать, — тот же «Поселок на реке Оредеж» переводился достаточно долго, так как в тексте много диалектизмов и просторечных выражений. У переводчика то и дело возникали вопросы, как передать, например, слово «досточки», которое бабушка героинь употребляет вместо слова «доски», что такое «щеколда» или «паленая водка», почему «бабушку» называют «бабкой», а «тетю» — «теткой», и так далее. Сложности вызывали и многие идиомы: мы не задумываемся о том, что при переводе, скажем, на европейские языки нужную идиому подобрать гораздо проще, чем при переводе на японский, а выражения вроде «Испугали ежа голой жопой» вообще требуют отдельных пояснений.

Улицы острова Химакадзима. Фото Анаит Григорян

Улицы острова Химакадзима. Фото Анаит Григорян

— Как вы работаете над переводами японских бестселлеров — почему выбираете ту или иную книгу, как идет сама работа над переводом, — насколько я понимаю, это очень трудоемкий процесс. Каковы особенности работы над переводами японских текстов? Каковы ваши дальнейшие планы по переводам? Насколько интенсивно сейчас переводится японская литература и кто решает, что будет переводиться? Как восприняли читатели переведенные вами тексты?

— На данный момент я перевела книгу классика японской мистики Нацухико Кёгоку «Лето злых духов. Убумэ» (в оригинале — «Лето убумэ») и два романа известного автора детективов и триллеров Котаро Исаки — «Поезд убийц» (в оригинале — «Божья коровка») и «Кузнечик». Все началось с того, что я заинтересовалась творчеством Нацухико Кёгоку — писателя, очень популярного у себя на родине, но практически неизвестного за ее пределами, исключая Китай и Корею. Я обратилась в издательство «Эксмо» с предложением перевести и издать роман Кёгоку-сэнсэя, подготовила все необходимые для этого обоснования, и книгой заинтересовался редактор отдела остросюжетной литературы Владимир Хорос, с которым меня любезно познакомила моя редактор Юлия Селиванова. Собственно, я планировала перевести только книгу Кёгоку-сэнсэя и на этом остановиться, поскольку невозможно совмещать работу писателя и переводчика — каждая из них стремится поглотить все твое свободное время. Для меня это был своего рода эксперимент: мне хотелось познакомить российских читателей с книгой, которая, будучи изданной в Японии в далеком 1994 году, произвела настоящую революцию в жанрах детектива, мистики и хоррора и оказала огромное влияние на современную японскую литературу. Помимо прочего, книги Кёгоку-сэнсэя очень объемны (в Японии их шутливо называют «книги-кирпичики») и написаны сложнейшим языком — возможно, в этом причина того, что зарубежные издательства не берутся за их переводы. Проще говоря, никому не захочется потратить год на перевод одного романа, если за это же время можно перевести пять романов других авторов.

Но пока шли переговоры с японским издательским гигантом «Коданся» (Kodansha Ltd.) о покупке прав на «Лето убумэ», Владимир Хорос предложил мне поработать над комедийным триллером Котаро Исаки «Поезд убийц». Насколько я поняла, книге Котаро Исаки просто не повезло — для нее не нашлось свободного переводчика, а издательству срочно требовался русский текст, поскольку по издательскому плану подходили сроки публикации. Я согласилась поработать над романом Исаки-сэнсэя, поскольку он, в отличие от предложенной мною книги, написан довольно простым современным языком. Работая над переводами, я открыла для себя нового замечательного писателя, поскольку раньше с творчеством Исаки-сэнсэя знакома не была, и предложила издательству приобрести права также на роман «Кузнечик», события которого служат своеобразной предысторией к «Поезду убийц».

В целом, как я уже упоминала, в России весьма высок спрос на японскую литературу — как классическую, так и современную, жанровую, и издательства заинтересованы в том, чтобы открывать новых авторов. Я рада, что русские читатели очень тепло приняли книги как Нацухико Кёгоку, так и Котаро Исаки. «Поезд убийц» был недавно переиздан в связи с выходом на экраны голливудского фильма «Быстрее пули» с Брэдом Питтом в главной роли. Насколько мне известно, издательством «Эксмо» уже приобретены права на новый роман Котаро Исаки, являющийся заключительной частью трилогии, включающей «Кузнечик» и «Поезд убийц». Пока что не могу сказать, буду ли именно я его переводчиком. На данный момент у меня нет переводческих планов, я бы хотела сосредоточиться на собственном творчестве.