Радовался несогласию с собой

Памяти Алексея Вадимовича Бартошевича

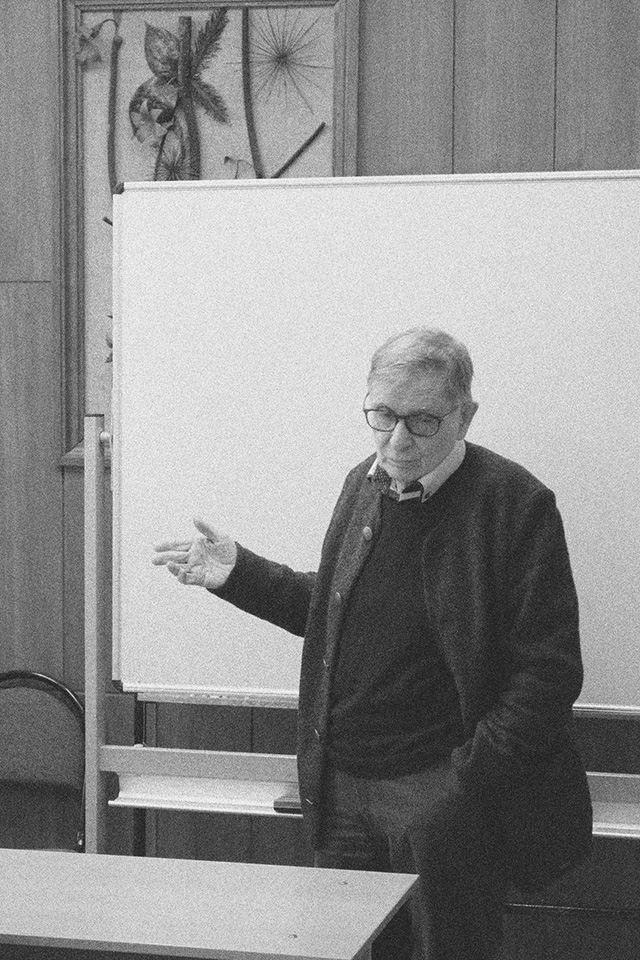

Фото: Борис Гайдин

Не стало Алексея Бартошевича — блестящего знатока современного и старинного театра, самого заслуженного члена Шекспировской комиссии РАН, замечательного лектора, автора целого ряда посвященных Шекспиру и шекспировским постановкам книг. Тот редкий случай, когда хочется сказать: ушла эпоха… Об Алексее Вадимовиче и его вкладе в современное российское шекспироведение специально для «Горького» написал Владимир Макаров.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

За несколько печальных дней, прошедших со дня смерти Алексея Вадимовича Бартошевича, нахлынула огромная волна исключительно добрых воспоминаний и слов, сказанных в том числе и людьми, которые во всем остальном друг с другом не сойдутся. В наши дни страшного и пока что непримиримого разделения это само по себе показательно и важно.

Я не театровед, не учился у А.В., не слышал его лекций, кроме публичных. Наше знакомство ограничивалось работой в Шекспировской комиссии РАН, одним из двух сопредседателей которой (вместе с Н. В. Захаровым) я стал в 2020-м, когда после тридцати одного года, проведенного во главе ее, А.В. решил, что нужно выбирать, на чем ему теперь сосредоточиться.

Я тот самый академический литературовед, при встрече с которым любят вспоминать довольно банальную мысль: Шекспир — это не просто литература, и его можно понять, только зная, как работал театр. Почему-то часто пишут, что это «со всей убедительностью доказал» А. В., хотя доказательства эта аксиома, по-моему, не требует.

Да, мы живем в печальный момент «развода» между филологами и театроведами: первые любят жаловаться на «зашедший в тупик» современный театр, у вторых как будто еще не закончился «серебряный век» искусства, которое они не просто изучают, а еще и восхищаются им. Когда М. П. Алексеев и А. А. Аникст ровно полвека назад основали Шекспировскую комиссию РАН, в ней в основном значились великие актеры и крупные театроведы, сейчас же она почти полностью состоит из академических ученых. И все же другой площадки для взаимодействия у нас нет (например, Шекспировского фестиваля, как во многих других странах), и именем и движущей силой этой площадки на протяжении полувека был А.В. — сначала ее ученый секретарь, потом, после смерти Аникста, — председатель комиссии, с которым она прошла свои самые трудные годы. Девяностые открылись планами крупных конференций всемирного масштаба, иностранных поездок, нового собрания сочинений Шекспира, а в итоге комиссия впала в анабиоз и возродилась усилиями А.В. и И. С. Приходько уже в 2000-е. Потом — постоянное сдерживание разнонаправленной комиссии: кому-то — объяснить и подчеркнуть, что спор о том, какое слово стоит в той или иной шекспировской строке по разным изданиям, очень важен, а кому-то, наоборот, — что перед нами не режиссерская дурь, а интересная трактовка, которая дает возможность задуматься о тексте.

Кроме А.В., вряд ли кто сумел бы своим интересом, страстью к Шекспиру, чередованием острой краткой реплики и длинного яростного монолога примирить не то что две, а двадцать две стороны, дать каждому почувствовать, что его мысль не потеряна, что Шекспир — это мы все и плюс что-то неизмеримо большее.

Все привыкли, что Бартошевич — это рассказ о миллионе шекспировских постановок, и, конечно, на лекциях так и было, но на конференциях или на заседаниях комиссии Бартошевич — это бесконечный диалог, с нами, с самим собой, с голосами прошлого, которых мы не слышали и, может быть, не знаем. В Стратфорде на одной из конференций мне повезло вспомнить имя одного из главных режиссеров Royal Shakespeare Company, когда А.В. его на пару секунд запамятовал, и тут что-то будто кликнуло, я к чему-то подсоединился, и будто бы это и от меня тоже в какие-то неизвестные мне просторы театральной истории стало уходить сверкающее именами «и так далее, и так далее…».

В том, что касается жанровой истории английского театра, я с А.В. чаще не соглашался, чем соглашался: «Буря» — не прощание Шекспира с театром, Арденский лес — не такое уж пространство свободы, в комедиях Шекспира, кроме искрометной радости, всегда есть какая-нибудь версия дамоклова меча, — но, по-моему, ему все это совсем не мешало. Мы все мечтаем о «молодой шпане», но мало кому приятно ее слушать. А.В., как мне кажется, радовался несогласию с собой. Понимаю, что получается розовая картинка, а А.В. был очень живой и очень непохожий на оракула человек, но, наверное, чувство потери пока не дает найти самые точные слова. Так что повторю: радовался несогласию с собой. Может быть, потому, что мы идем из разных наук и разными путями.

Или еще потому, что у него было очень тонкое чувство поколений и понимание, что вот так можно видеть Шекспира, если тебе столько-то лет и ты вырос в таких-то условиях. Не случайно же так часто цитируют комментарии А.В. о театральных «временах»: вот у нас было «негамлетовское время», а вот снова «гамлетовское», незнающий видит игру понятий, а знающий понимает, что «старый крот» «хорошо поработал», и опять где-то там внизу вращаются колеса истории.

История редко бывает добра к тем, кого при жизни произвели в «главные по…», но вся эта риторика про «знал Шекспира лучше, чем тот сам себя», «объяснил мне Шекспира на всю жизнь» понятна в устах студентов. А сам А.В., когда у него яростно допытывались, «как же там было на самом деле», мог сказать что-то про сплошное «белое пятно» или вспомнить, что «это вообще появилось в издании XVIII века», а главное — что «Шекспир писал для своего зрителя». Да и любой его современник писал для своего читателя, сразу добавим мы, литературоведы. Бартошевич сам смотрел на Шекспира из своего исторического момента и очень не хотел быть шекспировской энциклопедией, бесконечным каталогом постановок, оценщиком всего.

В этом смысле приход Бартошевича — как и в целом театроведческой школы Мокульского, Бояджиева, Аникста — не случаен, как не случаен историзм и в филологии этих поколений — Гаспарова, Аверинцева, А. Д. Михайлова, моего учителя А. Н. Горбунова. От больших культурно-философских построений, заслоняющих небо, гуманитарная наука двинулась к обжитым человеческим пространствам. Конечно, А.В. прекрасно понимал, как работает жанр трагедии мести и политической трагедии, и что Фортинбрас в «Гамлете» нужен не только для того, чтобы кто-то приказал вынести трупы. Но нужно было подчеркнуть, что инварианты космического порядка сами собой, а театр не будет работать, если в сознании зрителя не построится реальная Дания и не соотнесется с реальной страной, в которой «Гамлета» смотрит живой зритель. Поэтому восстановление порядка в конце трагедии нужно прожить как итог трагического опыта — увидеть на сцене, услышать, прочитать.

Так и ранние книги А.В. о комедии — апдейты его лекций в ГИТИСе и кандидатской диссертации («Комическое у Шекспира», 1975, «Поэтика раннего Шекспира», 1987) — это постепенное выламывание из мира космического ренессансного карнавала в сторону исторической жанровой эволюции, движение к кругу выработанных определенной эпохой «философских и художественных идей, а если речь идет о драме, то и в связи с театральными традициями той эпохи». Очень уместен тут оказывается и процитированный Бартошевичем ответ Мюриэл Брэдбрук Ю.М.В. Тиллъярду о том, что нет единой «елизаветинской картины мира», есть несколько спорящих и преемственных по отношению друг к другу «картин», и именно в свободе спора картин и героев комедии и есть комедийная «целостность». Комедия — или любая пьеса — никому и ничем не обязана, кроме как своему зрителю, а эпохе, философским спорам и т. д. — только через него.

Не буду много говорить о последующих больших книгах А.В. — от «Шекспир. Англия. ХХ век» до «Для кого написан „Гамлет“», памятника больших шекспировских юбилеев 2010-х. Здесь у него получилось не превратить книги в музей спектаклей — особенно учитывая, что выросли поколения, которые не помнят не только гастроли RSC в Москве эпохи оттепели, но и «Гамлетов» семидесятых. Вот удобная роль — восполнять невосполнимые пробелы в чужом опыте, но она была не для А.В. Всем нам следует смотреть вокруг себя, в изобилие московских, российских и мировых шекспировских постановок, и понимать, что Бартошевич так же смотрит на сцену, только дольше, но и он чего-то не видел, и он в чем-то восполняет ограниченность человеческого срока на земле.

Не обойдусь без одной большой цитаты из вступления к «Для кого…» — цитаты о том, как много всего можно извлечь из текста, если кроме текста в памяти веков почти ничего не осталось:

«Первые представления „Лира“ или „Гамлета“ заложены в самих текстах, в ремарках, как записанных автором, так и скрытых, вытекающих из смысла действия, в предполагаемых текстом способах организации сценического пространства, мизансцен, звукового, цветового ряда, ритмического построения, монтажного сочленения разных жанровых пластов и т. д. Извлечь из литературного текста его театральную реальность, форму его сценического первоосуществления — задача, решению которой в последние годы с увлечением отдаются английские исследователи».

Не только английские, конечно. Филология, театроведение, само искусство — все это дела внимания, дела сосредоточенной любви, которая требует одновременно быть в современности, и внимательно смотреть вокруг, и читать, и слушать написанное когда-то для каких-то других людей, но сохраненное для нас. Многие уже писали, что мало от кого из ученых остался такой огромный «цифровой след», как от А.В.: лекции и курсы лекций, беседы, подкасты, телевизионные проекты. И это не склад готовых мнений, а поток возможных ответов на вопросы, которые на каком-то этапе извилистой судьбы шекспировских пьес мы все вместе в них разглядели.