Работа не пера, а ножниц

К 90-летию «дня мира», давшего материал для одноименной книги

В 1937 году в СССР вышла необычная книга, идею которой предложил Максим Горький, а воплотил Михаил Кольцов: собрать под одной обложкой новости одного дня из всех уголков мира. День был выбран практически случайно, им стало 27 сентября 1935 года. Сегодня эта сводка событий 90-летней давности читается на удивление свежо: несмотря на явные идеологические перекосы составителей, она все же позволяет уловить будничный ритм планеты, а многие ее сюжеты актуальны и в наши дни. Подробнее о «Дне мира» читайте в материале Алексея Деревянкина.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

В 1937 году в Москве увидела свет необычная книга. Толстый, в 600 страниц, том отразил события, происходившие по всему миру в один случайно выбранный день — 27 сентября 1935 года. Идея издания книги, без затей названной «День мира», видимо, принадлежала Максиму Горькому. В 1934 году, закрывая I всесоюзный съезд советских писателей, он заявил:

…я беру на себя смелость предложить такую работу и нашим гостям — отличным мастерам европейской литературы. Не попробуют ли они дать книгу, которая изобразила бы день буржуазного мира?.. Нужно взять будничный день таким, как его отразила мировая пресса на своих страницах. Нужно показать весь пестрый хаос современной жизни в Париже и Гренобле, в Лондоне и Шанхае, в Сан-Франциско, Женеве, Риме, Дублине и т. д. и т. д., в городах, деревнях, на воде и на суше. Нужно дать праздник богатых и самоубийства бедных, заседания академий, ученых обществ и отраженные хроникой газет факты дикой безграмотности, суеверий, преступлений, факты утонченности рафинированной культуры, стачки рабочих, анекдоты и будничные драмы, наглые крики роскоши, подвиги мошенников, ложь политических вождей, — нужно, повторяю, дать обыкновенный, будничный день со всей безумной фантастической пестротой его явлений. Это — работа ножниц гораздо более, чем работа пера…

Книга вышла под редакцией Горького и главного редактора «Огонька» Михаила Кольцова. Составители даже не пытались скрывать свою политическую ангажированность. Открывало «День мира» письмо Горького Кольцову, в первых же строках которого писатель пояснял:

Книга «День мира» затеяна для того, чтоб показать читателю нашему, чем наполнен день мещанства, и противопоставить картине этой содержание нашего советского дня…

«День мира» — сводка всего, что творится мещанством Европы в его стремлении удержаться на завоеванных позициях…

Особенно же четко надобно показать репетиции гражданской войны в разных странах.

Умея планомерно создавать новый мир, мы должны уметь разрушать старый, показать картину желаемой нами гибели врага.

После этого было напечатано редакторское предисловие Кольцова (Горький до выхода книги не дожил) и пояснение, «как сделана книга». Как и задумывал Горький, главным источником информации стали газеты и журналы: книга в основном представляет из себя собрание вырезок из прессы, изредка снабженных редакторскими примечаниями.

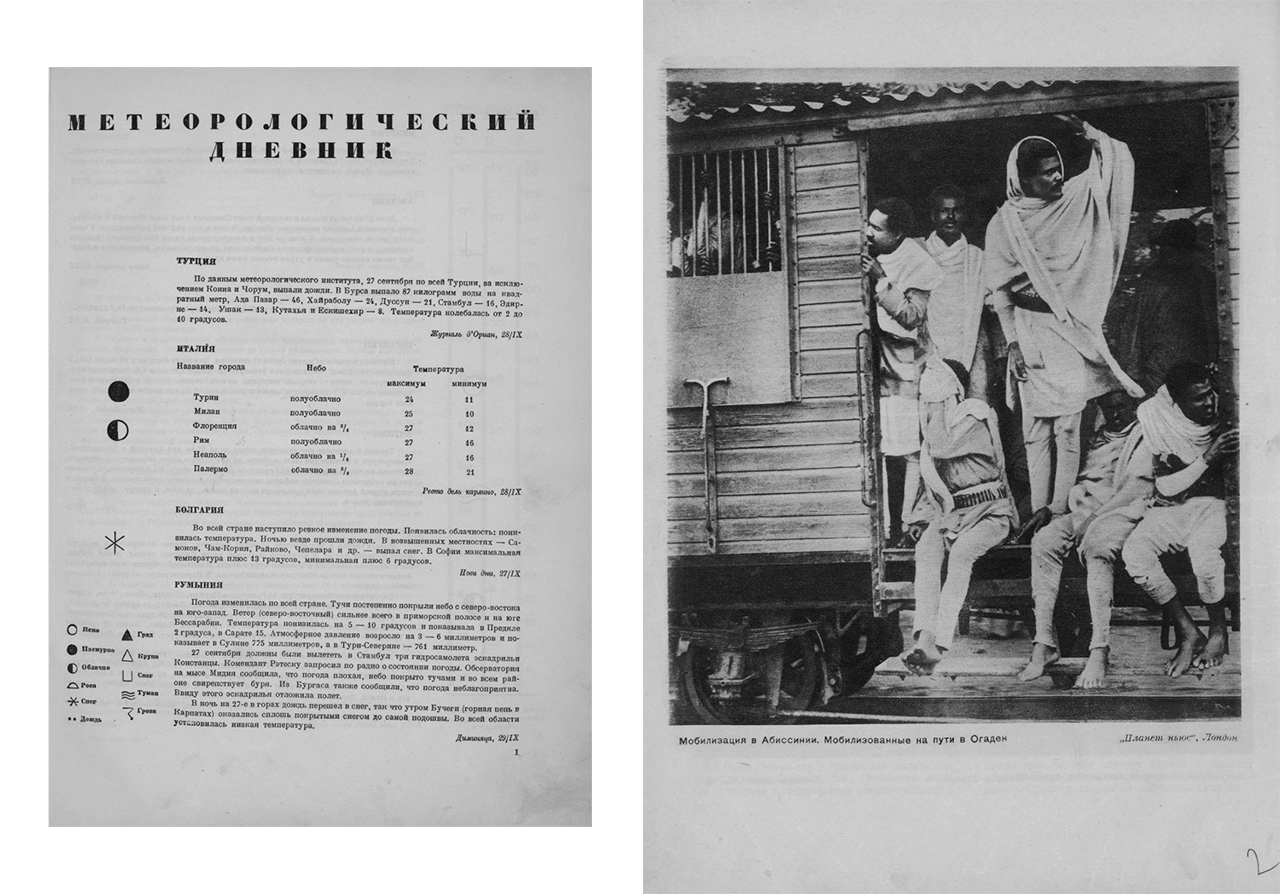

За вводной частью книги следовал метеорологический дневник, сохранивший для нас сведения о погоде 27 сентября 1935 года практически по всему миру. Из него мы можем, например, узнать, что в турецком городе Бурса за сутки выпало 87 кг воды на квадратный метр (т.е. 87 мм осадков). Далее начинался основной раздел книги с красноречивым заголовком «Под властью капитала». Он был разбит на главы, посвященные отдельным странам. Уже названия многих из них говорили о многом: «Голодная Венгрия», «Польша во тьме», «Румыния в нужде», «Оскудевшая Югославия», «Смутный день Греции», «Нищая Португалия», «Темный день Финляндии», «Окровавленный Китай»…

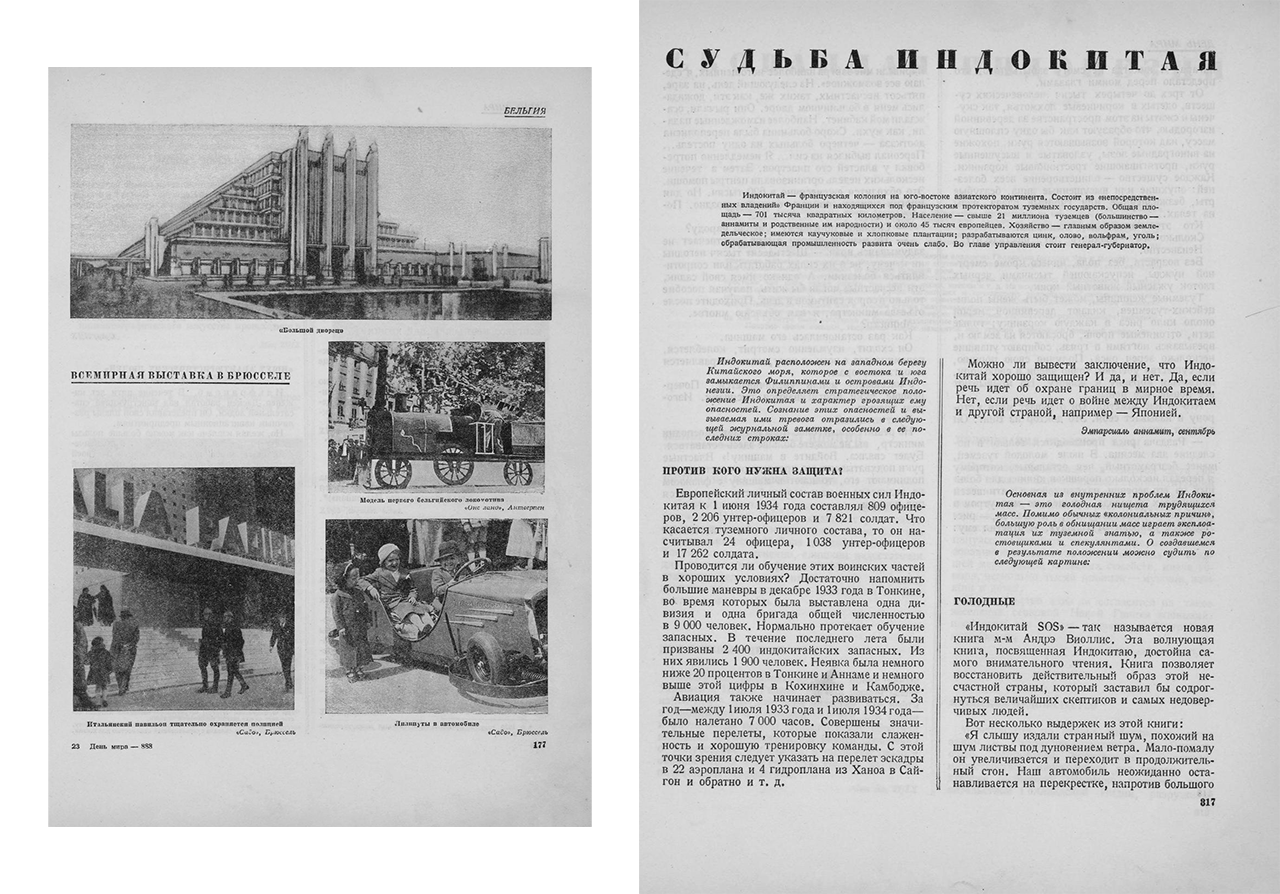

Главы, разумеется, сильно отличались по объему — крупным державам и государствам, игравшим важную роль во внешней политике СССР, отводилось куда больше места, чем странам «незначительным». Самая большая подборка — 100 страниц — была посвящена Советскому Союзу. Из зарубежных стран подробнее всего оказались освещены события, происходившие во Франции, — 46 страниц. Глава о Германии заняла 40 страниц, США — 36, Великобритании — 34. А вот главки об Албании, Ирландии, Португалии уместились на двух страницах каждая; о Корее, Маньчжурии, Туве и даже 20-миллионном Индокитае — на полутора. Новая Зеландия отчего-то оказалась упомянута лишь в сводке погоды, а о Британском мандате в Палестине (примерно занимающем территорию нынешних Израиля, Иордании, Палестинской автономии и сектора Газа) в книге вообще нет ни слова — хотя и в середине 1930-х на Ближнем Востоке происходили весьма важные события.

Составители пропустили через себя огромное количество информации: только лишь первая партия материалов, поступивших из Англии, весила 96 килограмм. О чем же говорилось в заметках, отобранных для книги?

Содержание большинства глав, посвященных буржуазным и развивающимся странам, вкратце можно свести к следующему: экономический кризис, безработица, забастовки, рост цен и налогов, падение зарплат и обнищание населения, тяжелая жизнь крестьян, голод, преступность и милитаризация — что вполне соответствовало замыслу Горького. Вот характерный пример заметки из венгерской газеты:

Безработный Немет Иштван, полгода не имеющий работы, разбил витрину магазина, чтобы полиция его арестовала. В помещении участка он заявил: «Лучше тюрьма или самоубийство, чем голодная смерть. Если бы вы меня не арестовали, я бросился бы в Дунай.

В австрийском Тироле обанкротился целый город Халль:

…земельный банк после неоднократных предупреждений в конце концов приступил к продаже недвижимости города с аукциона. Луга, пастбища, сады, поля и жилые дома — все это пошло с молотка. Даже морг поступает в продажу…

Пронзителен отрывок из книги французской писательницы Андре Виоллис «Индокитай SOS» об условиях жизни местного населения:

От трех до четырех тысяч человеческих существ, одетых в коричневые лохмотья, так скучены и сжаты на этом пространстве за деревянной изгородью, что образуют как бы одну сплошную массу, над которой возвышаются руки, похожие на виноградные лозы, узловатые и высушенные руки, протягивающие тростниковые корзинки. Каждое существо — олицетворение всех болезней: опухшие или высушенные лица, беззубые рты, безжизненные или гнойные глаза, язвы на телах.

Кто это — мужчины, женщины?

Сколько им — двадцать лет, шестьдесят?

Неизвестно.

Без возраста, без пола, ничего кроме смертной нужды, испускающей тысячами черных глоток ужасный животный крик.

Особое пристрастие составителей вызвали заметки о самоубийствах от нищеты, коих в книге собрано около десятка. Англия, Венгрия, Австрия, Румыния, Испания, Корея, Китай, Индия, Сирия… Видимо, этим редакторы намекали: страны разные, суть капитализма — одна.

Нередко встречались заметки, выражающие озабоченность ростом фашистских настроений и клерикализацией общества. Вот характерная вырезка из бельгийской газеты «Драпо руж» («Красное знамя»):

В Вервье г-н Карлис (один из лидеров бельгийского фашизма) выступил специально перед представителями торговли.

Открывая митинг, председатель объявил, что если кто-либо из слушателей раскроет рот, он будет выведен рексистами (фашистская организация в Бельгии). Эти угрозы не испугали коммунистов, и представитель нашей партии Лиман потребовал слова для возражения.

— Ни в коем случае! — отвечает председатель.

— Слово оппонентам! — требует аудитория. Председатель кричит:

— Рексисты, выполняйте ваш долг!

Исполняя этот приказ, целая туча жандармов и полицейских в штатском бросается к нашим товарищам и моментально окружает их.

В некоторых главах встречались небольшие блоки с новостями культуры и спорта. Сирийская газета «Аль-Ахали» отметила тысячелетие со дня смерти великого арабского поэта Мутанабби (хотя по современным сведениям он умер в 965 году) и даже напечатала его стихи:

Знают меня кони, ночь, пустыня.

Знают меня копья, мечи, бумага и перья.

Я бродил по пустыням,

Моими спутниками были звери,

Мне удивлялись горы и холмы.

Составители не упускали возможности вставить заметку о том, что в какой-то западной стране выходит советская книга, идет советский фильм… Или не идет:

Полицейский киноцензор сержант Джон Коллер запретил показ советского фильма «Юность Максима» в Художественном институте Детройта… «Этот фильм — коммунистическая пропаганда, и показывать его не следует», — заявил Коллер.

Заметок о строительстве дорог или заводов, успехах в борьбе с преступностью, росте производства и тому подобном в «Дне мира» было совсем немного. Довольно редко упоминались и события из области науки и техники. Впрочем, мы все-таки можем узнать из книги, что в Великобритании запущен скоростной экспресс, преодолевающий 420 км между Лондоном и Ньюкаслом за четыре часа, освоен выпуск одноместных аэропланов «Дроун» и презентована новая модель автомобиля «Даймлер», отличающаяся «равновесием и мощностью хода, недостижимыми в других автомобилях этой марки». В Париже открыт каток с искусственным льдом, а

…редакторы пражских газет имели возможность ознакомиться с новым сооружением, имеющим большую важность для значительной части пищевой промышленности Чехословакии… Они посетили хранилище для яиц и установки для охлаждения яичного белка и желтка… Это совершенно своеобразное предприятие; в частности, установка для охлаждения яичного белка и желтка не имеет равных в Европе… Подвальные холодильники рассчитаны на двадцать миллионов яиц. Здесь при температуре около нуля, регулируемой установкой новейшей системы, построенной на заводах «Шкода», лежат яйца, снесенные курами в Дании, Польше, Румынии, Финляндии, Литве.

Даже новостям американской техники уделена всего страница с небольшим. Правда, сами заметки весьма любопытны: автодороги на хлопчатобумажной основе, сборное домостроительство, приливная ГЭС, аэрофотоснимок размером 4 на 5,5 метров, скоростной поезд, бесшумные трамваи и поезда метро.

Что ж: середина 1930-х годов действительно была не самым благополучным временем. И все же кажется, что книга представляла ситуацию в мире слишком уж мрачно. Не зря Горький говорил про работу ножниц…

Иногда составители разбавляли политико-экономическую повестку заметками, не несущими идеологической нагрузки. И кажется, они — едва ли не самое живое, что есть в книге. Вот новость из Мельбурна:

Вследствие внезапной болезни сторожа отложено назначенное на сегодняшнее число в зоологическом саду празднование первой годовщины пребывания утконоса в саду. Ко дню его юбилея для утконоса были приготовлены специальные кушанья — пирог из червей, яичный крем и т. д.

Тем временем на другой стороне земного шара, в Великобритании:

В Ислингтоне на ежегодной выставке продовольственных магазинов состоялся конкурс на резку ветчины наиболее тонкими ломтиками. В конкурсе участвовало двадцать шесть человек, из них одна женщина — мисс Олдус, которая взяла на этом конкурсе первый приз.

Слегка сюрреалистическая история из США:

Джемс А. Рейзенгус освобожден из иллинойского государственного дома сумасшедших после того, как он доказал, что за время своего заключения в больнице он заработал на бирже 75 тысяч долларов.

Дания:

Одна престарелая дама в Хорсенсе получила доплатное письмо. Вскрыв конверт, она обнаружила, что письмо это от ее племянника, хуторянина во Врольде. Но написано письмо еще тогда, когда он был не владельцем хутора, а ребенком. Оказывается, письму понадобилось не более, не менее, как двадцать четыре года, для того чтобы проделать путь в двадцать четыре километра, отделяющие Хорсенс от Скандеборга, откуда оно было отправлено 21 января 1911 года.

Соседнюю Германию тогда больше занимали другие новости. Но и в немецком разделе нашлось место забавному:

К сожалению, сущность телевидения до сих пор еще непонятна широким кругам общественности. Из многих писем, полученных в последнее время почтовым ведомством, видно, что телевизорный передатчик часто считают «детективом», который может всюду кинуть свой взгляд.

Один господин из Штутгарта обратился к главному директору почты со следующим письмом:

«Шесть лет назад я познакомился в Дрездене с одной золотоволосой девушкой и полюбил ее. Но в супружеском счастье мне отказано, так как я потерял адрес этой дамы. Помогите мне. Я шлю вам фотографию маленькой Анны-Марии. Она, наверное, еще живет в Дрездене. Обыщите с помощью вашего телеаппарата Дрезден, может быть, вы найдете эту девушку и таким образом поможете мне найти счастье моей жизни».

Быть может, самой живым разделом книги стала небольшая глава о Швеции: такое впечатление, что его составляли другие редакторы. Чего стоит хотя бы новость о пожертвовании, которое получила школа в Бристоле:

Щедрый жертвователь в свои школьные годы был всегда последним учеником в классе. Впоследствии он уехал в колонии и там приобрел состояние. Сумма, переданная в распоряжение его старой школы, предназначена для учреждения стипендии, которая ежегодно должна выплачиваться самому плохому ученику этой школы.

Обращает на себя внимание сенсационная новость из области медицины:

…найден способ прививки против возбудителя гриппа. Прививка оказывает определенное действие — во всяком случае, на некоторых восприимчивых к ней людей. Вакцина изготовляется в Стокгольме в государственной бактериологической лаборатории под руководством проф. Карла Клинга.

Эта заметка загадочна: как известно, первая в мире вакцина от гриппа была создана советским ученым Анатолием Смородинцевым в 1936 году. Здесь же, напомню, речь идет о 1935-м — и не об испытаниях, а уже о серийном производстве вакцины. Карл Клинг действительно был известным шведским бактериологом, однако в солидной монографии «История вакцин» под редакцией Стэнли Плоткина его фамилия упоминается лишь единожды, да и то в главе о полиомиелите. Так что-то ли переводчик со шведского был неточен, то ли газета поторопилась — но, видимо действительные успехи лаборатории Клинга были все же скромнее, чем их вслед за шведской прессой показывает «День мира».

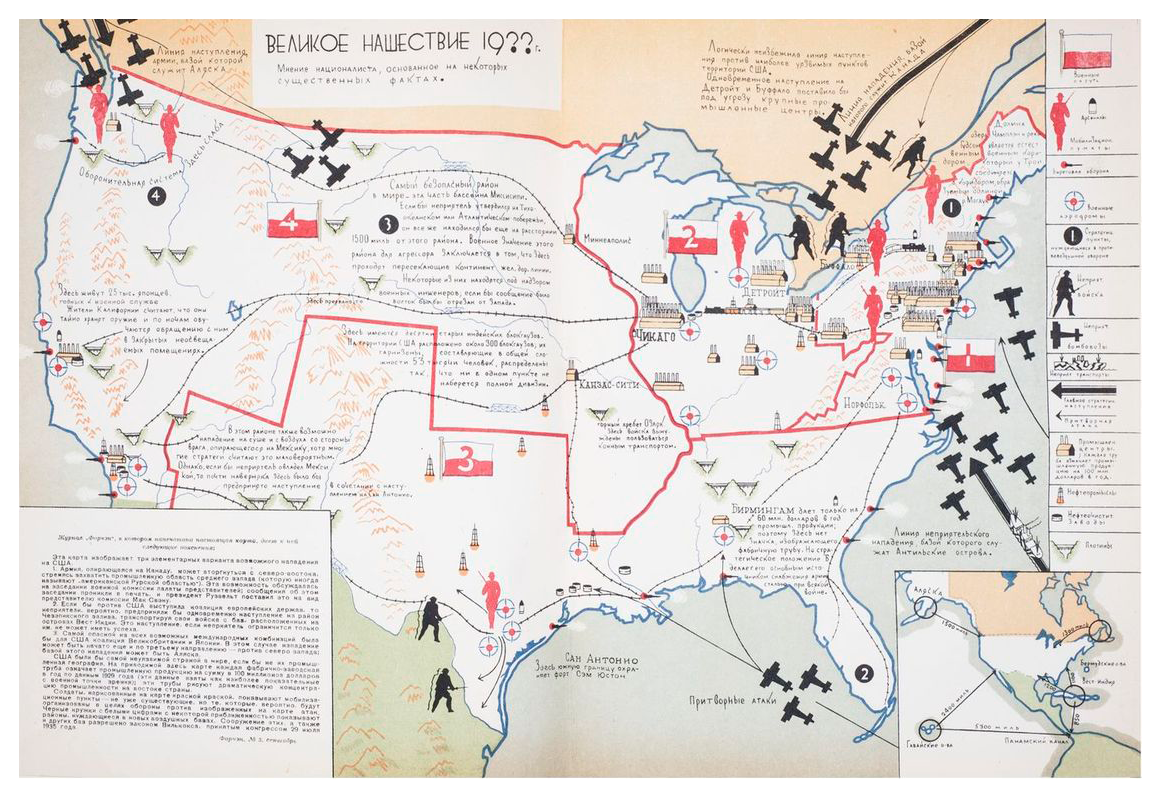

В главе о США привлекает внимание большая, на разворот, цветная карта «Великое нашествие 19?», напоминающая поле для настольной игры. Она представляет собой «мнение националиста, основанное на некоторых существенных фактах» о том, откуда (и от каких стран) Соединенным Штатам следовало бы ждать военного нападения. Основными вариантами автор считает вторжение со стороны Канады или Аляски, а также налет с высадкой десанта на восточное побережье США.

Лишь в нескольких странах социально-политическая ситуация изображена положительным образом. Одна из них — Турция. Открывается глава о ней панорамой достижений народного хозяйства под руководством Кемаля Ататюрка: новые текстильные комбинаты в Кайсери и Назилли, строительство железных дорог, реконструкция Стамбульского порта, планы открытия новых музеев… Другие заметки, впрочем, говорят о еще сохраняющихся проблемах: низкие зарплаты сборщиков инжира, неразвитость системы высшего образования, жестокость трудового законодательства. И все же общий тон статьи весьма комплиментарен. Это неудивительно: в те годы отношения СССР с Турцией были очень теплыми. Советский Союз предоставлял Турции кредиты, продавал оборудование, помогал готовить специалистов. Турция была единственной страной, с которой сборная СССР по футболу проводила регулярные товарищеские встречи (одному из таких матчей посвящен рассказ Льва Кассиля «Пекины бутсы»). Кстати, «День мира» приводит анонс советского турне по Турции:

Герои следующих спортивных встреч уже тренируются в укромных местах, втихомолку укрепляют свои нервы и легкие, накопляют силы… Дело в том, что в первой половине будущего месяца приедут борцы и футболисты — наши советские друзья.

Другая страна, отличавшаяся в то время добрыми отношениями с Советским Союзом, — Иран. Это также заметно по тону книги: персидская глава рассказывает о культурных контактах с СССР, строительстве ткацкой фабрики и сахарных заводов… Впрочем, редакционные пояснения добавляют темной краски, сообщая, что «хозяева на фабриках принуждают рабочих работать от восхода до захода солнца за крайне низкую плату… тяжело приходится и крестьянам, занятым на сезонных работах».

Самые же теплые разделы книги посвящены народным республикам социалистического толка — Туве и Монголии. Правда, вместо газетных вырезок составители решили оформить их в виде журналистских очерков. Хотя какая-никакая пресса в этих странах имелась: автор рассказа о Монголии Оскар Эрдберг поведал, что

Газеты выходят в Улан-Баторе редко и поздно: не чаще трех раз в неделю к полудню появляются листы, напечатанные сбитым шрифтом, со слепыми клише.

Девяносто лет отделяет нас от «дня мира». Однако некоторые новости могут оказаться удивительно близки современному российскому читателю. Так, в разделе о Японии помещена фотография освящения новых боевых самолетов и зенитных пушек, и в той же главе читаем о скандале, разразившемся на выставке в Токио:

…на следующий день после открытия выставки полицейский чиновник, явившийся из политического управления для цензурного просмотра, приказал удалить несколько скульптур, как мало отвечающих понятиям «нравственности». Снятию с выставки подлежали: «Адам и Ева» работы Десана, «Поцелуй» и три других.

Вот новость из Индии:

По распоряжению районного комиссара просвещения в г. Каликут [Кожикоде — А. Д.] уволены два учителя средней школы. Поводом для увольнения послужило подозрение в участии в движении неповиновения правительству.

Куражащаяся заметка из итальянской газеты:

За санкции ратуют те страны, которые продают нам гораздо больше, чем покупают у нас. Если они не захотят больше покупать у нас, мы не станем больше покупать у них. Если не захотят ни покупать, ни продавать, мы скажем им спасибо, потому что, привыкнув покупать только необходимое, и притом у других, мы улучшим наш торговый баланс.

И, наконец, Германия:

Вытекая из общего источника, мощь и мессианская идея сливаются в идее империализма и воплощаются в форме господства, которая таит в своих недрах закон вселенской безграничности. Этот закон толкает власть, хотя и ограниченную собственными силами, все дальше и дальше, за пределы национальных границ.

Завершал «День мира» раздел, посвященный Советскому Союзу. Он занимал шестую часть книги (100 страниц из 600), что любопытным образом соответствовало характеристике СССР как шестой части суши. Начну с не совсем типичной заметки из «Правды»:

Рабочие, инженерно-технические работники и служащие Пресненского механического завода приветствуют отмену карточной системы и требуют улучшения работы во всех звеньях торгового аппарата.

Конечно, ничего, кроме как приветствовать решения правительства, советские рабочие не могли, но в требованиях улучшения работы содержится очевидный намек на недостатки советского хозяйства. Некоторые заметки еще более критичны; прекрасна, например, задача по математике от учеников 2-го класса «А» новодеревенской школы Бориса Кулагина и Эрика Крюкова:

Два мальчика, Б. К. и Э. К., 25 сентября в девять часов утра по дороге от больницы до переезда набрали 14 килограмм картофеля.

Сколько картофеля теряют бородатые дяди по дороге от своих колхозов (в Новодеревенском районе) до заготпункта, если собранный картофель рассыпан с девяти подвод на расстоянии двухсот метров?

Но, разумеется, основную часть раздела составляют абсолютно лакированные заметки о росте промышленности, транспорта, сельского хозяйства и образования, стахановском движении, культурном отдыхе рабочих, реконструкции городов и заселении новых домов… Больше жизни можно найти в подборке телеграмм, отправленных из Москвы в ночь на 27 сентября. Встречается среди них, например, такая:

Баку Шаумяна 5 Всеволожскому Дорогой обокрали сижу Метрополь копейки денег тчк Вышлите шестьсот пятьдесят тчк

Блестящий

Яркую картину в манере импрессионизма дает очерк А. Гудимова о работе одного из советских учреждений на площади Ногина (ныне — Славянской).

В этот день Наркомат тяжелой промышленности посетило 3995 человек.

Кто же эти люди?

239 директоров заводов. В защитных гимнастерках и ярко начищенных сапогах, в заграничных костюмах с крахмальными воротничками, многие с орденами в петлицах пиджаков, они уверенно протягивают в окошечко бюро пропусков свои удостоверения личности и говорят:

— Иду по вопросам сбыта и рентабельности.

— Иду по вопросам реконструкции.

958 инженеров. Это самая большая группа посетителей Наркомтяжпрома.

707 начальников секторов и отделов предприятий…

326 экономистов и 146 бухгалтеров.

Далее идут менее многочисленные группы посетителей. Сто юрисконсультов, восемнадцать профессоров и шестнадцать аспирантов были вызваны в этот день в разные главки на совещания. Восемь конструкторов и два изобретателя, двадцать один архитектор и три композитора приходили по своим делам.

Беспрерывно шли люди. Председатель Совнаркома 3акавказской федерации — к наркому, десять библиографов — по вызову главков, снабженцы — за металлом, цементом, кирпичом…

Интересна заметка о байдарочном походе Байкал — Москва, участники которого 27 сентября приближались к финишу, остановившись на отдых под Коломной. К этому моменту они преодолели 9300 километров.

Любопытна сводка о том, сколько продуктов было куплено в Москве за день. Оказывается, сахара (157 тонн) москвичи приобрели больше, чем рыбных товаров (137 тонн). Впрочем, если приплюсовать к рыбе проходящие отдельной графой 40 тонн сельди, то сахара все-таки окажется меньше. Яблок и груш суммарно было приобретено 300 тонн, и столько же — арбузов и дынь. Сыра — всего 8 тонн. Молока было выпито 320 тысяч литров, т. е. примерно по стакану на троих. Выкурила Москва за сутки 26 миллионов папирос. Для справки: население столицы в 1935 году составляло 3,6 миллиона человек.

Книга вышла спустя два года после того дня, о котором она рассказывала. В предисловии Кольцов писал:

Устарела ли она, ее материал, ее документы? Нисколько. И через пять, и через двадцать лет они будут остро интересны и поучительны.

Он был прав. «День мира» интересен и сегодня, и интерес этот не только исторический: многие проблемы, волновавшие мир 90 лет назад, актуальны до сих пор.

Судьба самого Михаила Кольцова сложилась трагично: его арестовали через год с небольшим после выхода книги и расстреляли в феврале 1940 года (реабилитировали в 1954-м). Сейчас можно встретить экземпляры «Дня мира» с вымаранной, по обычаю того времени, фамилией Кольцова.

В 1961 году под редакцией главного редактора «Известий» Алексея Аджубея вышел второй выпуск «Дня мира». Он повествовал о событиях 27 сентября 1960 года — дня, ровно на четверть века отстоящего от первого «дня мира». Объем книги вырос на треть. Вдвое увеличилась часть, посвященная Советскому Союзу, а странам Африки, Индокитая и Латинской Америки, сгруппированным в первом издании в три небольших раздела, были теперь посвящены отдельные главы. Знаменитый чехословацкий путешественник Мирослав Зикмунд признавался в новой книге, разделяя все увеличивавшийся в то время интерес к освоению космоса:

…мне хотелось бы прочитать книгу «День мира 27 сентября 1985 года». Репортаж о светлячках на Венере. Не забудьте!

Третий выпуск «Дня мира» действительно состоялся. Правда, нужную дату отчего-то пропустили: очередным «днем мира» стало 23 октября 1986 года. И о светлячках на Венере там, кажется, ничего не было.

На этом история «Дней мира» завершилась. В 2010-м, когда минуло очередное 25-летие, то ли об идее никто не вспомнил, то ли средства массовой информации не нашли ресурсов на аналогичный проект, то ли просто сочли его неактуальным в эпоху интернета и отсутствия внятной государственной идеологии. Хотя начинание могло бы стать небезынтересным. Может, какой-нибудь журналистский коллектив соберется возобновить проект в 2035-м, на столетний юбилей «дня мира»?

Загадывать на такой срок трудно. Поживем — увидим.