«Пушкин прислал Елене Блаватской стихи из преисподней»

Интервью с филологом Ильей Виницким

Поэтическая секта Василия Жуковского, призрачный мир «Господ Головлевых», стихи с того света и прелести графомании графа Хвостова: сделали большое интервью с историком литературы Ильей Виницким. Илья Юрьевич — доктор филологических наук, профессор кафедры славистики Принстонского университета, автор книг о русской литературе XIX века «Утехи меланхолии», «Дом толкователя. Поэтическая семантика и историческое воображение В. А. Жуковского» и др.

Давайте начнем с того, как вы вообще заинтересовались литературой и как начали заниматься ею профессионально.

Ох, не будите во мне мемуариста: не остановите! Любовь к литературе, особенно к поэзии, у меня от бабушки. У нее был альбом, в который она записывала стихотворения и афоризмы на трех языках еще с дореволюционного времени. Для меня это была настоящая святыня. Кстати, альбом мне достался от нее в наследство — единственная, но самая дорогая для меня вещь, сохранившаяся от нее. Я помню, как я читал его в детстве. На развороте двух страниц был нарисован занавес, который держал Пьеро-Вертинский, гастролировавший в то время по Украине. На другой странице пером были записаны стихи его песенки. Рядом так же каллиграфически записан «Демон самоубийства» Брюсова. Когда бабушка — или, наверное, кто-то из ее родственниц-подруг — записывала эти стихотворения, ей было около восьми лет, а вокруг была кровавая баня Гражданской войны (она жила в Юзовке). Декадентские стихи произвели на меня очень сильное впечатление, ведь они так отличались от советской поэзии и жизни.

Ох, не будите во мне мемуариста: не остановите! Любовь к литературе, особенно к поэзии, у меня от бабушки. У нее был альбом, в который она записывала стихотворения и афоризмы на трех языках еще с дореволюционного времени. Для меня это была настоящая святыня. Кстати, альбом мне достался от нее в наследство — единственная, но самая дорогая для меня вещь, сохранившаяся от нее. Я помню, как я читал его в детстве. На развороте двух страниц был нарисован занавес, который держал Пьеро-Вертинский, гастролировавший в то время по Украине. На другой странице пером были записаны стихи его песенки. Рядом так же каллиграфически записан «Демон самоубийства» Брюсова. Когда бабушка — или, наверное, кто-то из ее родственниц-подруг — записывала эти стихотворения, ей было около восьми лет, а вокруг была кровавая баня Гражданской войны (она жила в Юзовке). Декадентские стихи произвели на меня очень сильное впечатление, ведь они так отличались от советской поэзии и жизни.

Я бы сказал, что увлечение рассказами бабушки о поэтах, чьи стихи были записаны в ее альбом, стали первым знаком того, что от литературы мне не отвертеться. Потом я сам пытался писать стихи, но они были ужасны (некоторые из них я включил шутки ради в свою книгу о графомане Хвостове в качестве эпиграфов). Я даже хотел поступить в Литературный институт. Слава богу, я этого не сделал. В итоге я подал документы в Московский педагогический институт на филологический факультет и вместо сочинения стихов стал писать о поэзии. Это было чудесное время — между началом перестройки и августовским путчем. У меня были прекрасные учителя и старшие друзья, имена которых очень приятно назвать в интервью: литературоведы Олег Иванович Федотов, Валентин Иванович Коровин, Сергей Вениаминович Сапожков, Олег Анатольевич Проскурин, лингвисты Жанна Александровна Дозорец, Юрий Петрович Солодуб и Алексей Юрьевич Глазков. В 1991 году я поступил в аспирантуру.

А кто больше всего повлиял на вас как на начинающего исследователя?

Моим научным руководителем был Юрий Владимирович Манн — прекрасный ученый и замечательный человек. Я бы не сказал, что он на меня сильно повлиял, хотя я ему очень благодарен за помощь, которую он оказал мне. Как ни странно, больше всего на меня повлиял не литературовед, а лингвист, который даже не знал о моем существовании, — Михаил Викторович Панов из МГУ, мы с друзьями ходили на его лекции. Я прослушал два курса: один был посвящен Хлебникову и русскому авангарду, а другой — позиционной грамматике, которой я заинтересовался после этого курса.

Лекции о Хлебникове были для меня своего рода откровением не только с точки зрения содержания, но и с точки зрения того, как Панов их читал. Он был прекрасный лектор, нарушавший все традиционные представления о том, как нужно читать лекции. Панов говорил глухим тихим голосом, дикция у него была не самая лучшая, но у него было замечательное чувство юмора, умение представить очень сложный вопрос ясно и так, что хотелось узнать об этой проблеме больше и самому подключиться к ее решению. Есть лекторы — и прекрасные лекторы, — которые умеют изящно жестикулировать во время лекций. Скромный Панов таким приемом не пользовался, но он умел — извините за не очень удачное выражение, отдающее Гоголем — играть лицом и оттенками голоса, подчеркивая динамику своей мысли и ее эмоционального, чаще всего иронического сопровождения: это надо было и видеть, и слышать! Студенты садились ближе к нему (поэтому приходили задолго до начала лекции, ведь аудитория была всегда переполнена). Это создавало ощущение научной беседы, а не лекции, хотя говорил, понятно, он один. Словом, никакой стены между нами не было. Он не знал, кто его слушает, но мы как бы чувствовали, что мы свои. Я бы сказал, что и его идеи, и манера, и характер, проявлявшийся в каждом слове (я бы назвал это «внутренней формой» профессора Панова), были настолько привлекательны, что я до сих пор вспоминаю этого человека и восхищаюсь им.

Вообще, очень важны влияния именно в студенческий период — и человеческие, и научные: кто тебя поощряет, как знакомят с предметом. Это может быть и на лекции, и в частном разговоре. Очень важен и дружеский круг, формирующийся вокруг учителя. У нас было свое тайное научное общество НЕОПОЯЗ. Мы тогда были увлечены харизматичным англистом Игорем Олеговичем Шайтановым, который вел у нас так называемую проблемную группу. Мне и моим друзьям очень повезло, что мы застали Игоря Олеговича in his prime, в его лучшее время. На встречах группы мы обсуждали работы формалистов, прежде всего Тынянова. Шайтанов также открыл нам А. Н. Веселовского и Л. В. Пумпянского. И мы придумали такое шуточное общество, оно не было формализованным, но тот момент стал очень важным для моей биографии.

Чем это общество занималось?

Его трудно отделить от проблемной группы. Это было больше игровое название, объединявшее друзей-единомышленников, интересовавшихся научными подходами к истории русской литературы (тыняновские генезис и традиция, теория эволюции) и исторической поэтикой. Больше не скажу.

Если вернуться к тем, кто повлиял на вас, известный литературовед Марк Григорьевич Альтшуллер тоже к их числу относится?

Да, разумеется, но он никогда не преподавал у меня. Это мой старший товарищ и старинный (в моем временном измерении) американский друг. Мы созваниваемся каждую неделю. Совершенно замечательный человек, великолепный ученый, умеющий слушать, очень щедрый на идеи. Разговаривать с ним огромное удовольствие. Скоро будет его юбилей — девяностолетие. Он продолжает много писать и сейчас готовит новую книгу. А я ему посвятил свою последнюю.

Вы сказали, что поступление в институт совпало с чудесным временем, перестройкой. Какие впечатления у вас остались от тех лет?

Было ощущение чуда и ускоренного течения времени. Представьте, что ваша молодость совпадает с моментом, когда вдруг открываются возможности, о которых вы и не мечтали. Каждый день на тебя сыпались новые имена и публикации, но главное — разговоры на новые темы. И еще открытые для посетителей курсы лекций в МГУ. И первые конференции — например, в Тарту, у самого Лотмана. И филологические «олимпиады»: помню битвы студенческих команд в РУДН и в Воронеже, куда нас возил молодой фонетист Алексей Глазков, придумавший, когда мы проезжали какую-то бензоколонку в городке Навля, профессора Навлю Бензина, «приславшего» в наш институт из Воронежа восторженную телеграмму «гордимся вашими студентами!». Еще я помню, как мы целую ночь проговорили с другом по телефону об одном стихотворении Мандельштама, даже об одной строчке. Родители очень удивлялись, почему я не иду спать. Конечно, это было и весьма муторное время, но ощущение праздника побеждало. Это очень важный период для моего поколения.

Насколько долгим было ваше увлечение русским авангардом?

После курса лекций Панова я, естественно, занялся Хлебниковым, и был великодушно авансом принят в Хлебниковское общество. Моя первая печатная работа была посвящена верлибрам Велимира. На нее до сих пор ссылаются, хотя я давно уже сбросил авангард со своей лодки. Впрочем, нет: относительно недавно я вернулся (вроде научных каникул) к этому периоду и написал статью, которую считаю одной из своих если не лучших, то самых веселых. Она называется «Крупушки заумной поэзии» и посвящена остроумной выходке Алексея Крученых, который поиздевался над профессиональными пушкинистами, написав «заумное» стихотворение, состоявшее, как я установил, исключительно из фонетически вкуснейших имен индейцев, которые он нашел в пушкинской рецензии на книгу «американского индейца» Джона Теннера. Крученых за это стихотворение один видный пушкинист бранил: вот, говорит, стихокарамазовщина какая-то! Нет чтобы писать, как Пушкин!

Велимир Хлебников. Фото из студенческого дела. 1908 год

Фото: azbyka.ru

Если вернуться к «хлебниковскому» этапу, то самыми важными событиями для меня были две конференции — Хлебниковские чтения в Петербурге и Астрахани. Там я ближе познакомился со специалистом по Маяковскому и Хлебникову Рудольфом Дугановым, который пригласил меня работать (я тогда был еще аспирантом в Институте мировой литературы) в Гнесинку, в Высшую школу музыки.

Это была ваша первая работа?

Да. На факультете теории и истории музыки был курс по истории литературы, и для меня это был замечательный опыт. Гнесинка находится через дорогу от ИМЛИ, удивительно красивое и «звучное» здание. Особое впечатление производила небольшая комната-аудитория, половину которой занимал рояль. Ты читаешь лекцию, кладешь руку на рояль, как будто поешь (никогда не пел, слава богу — наверное, пою я еще хуже, чем пишу стихи). В общем, все еще продолжалось ощущение праздника: ты говоришь, а тебя слушают и задают вопросы — воспоминания самые приятные.

Интересно ли было преподавать?

Очень интересно, но далеко не все получалось. Однажды произошел анекдотический случай, о котором я, кажется, в своей книге упоминаю. Майский день, чудесная погода, именины сердца, вывожу всех своих студентов, которых было, по-моему, три человека, во дворик, чтобы прочитать лекцию. Начинаю читать, и тут появляется сильно нетрезвый человек, зашедший туда с улицы и остановившийся как бы послушать мою лекцию. Я чувствую, что вроде действительно внимательно слушает. Мне это очень нравится: и студенты слушают, и представитель, так сказать, простого народа слушает. Чувствую, что поднимаюсь выше и выше в собственных глазах. Оказывается, можно читать лекции всем, нет никаких перегородок. Но такое прекрасное чувство продолжалось минут пять, не больше. После этого нетрезвый слушатель отчетливо и спокойно (самое обидное, что спокойно, как бы между прочим) сказал: «Ну и фигня», — и немедленно вышел из садика. Он употребил более крепкое слово, и с этой своей самой высокой высоты я моментально упал в реальность. Как бы нам ни хотелось, чтобы наши лекции были общедоступными, это утопия. Поэтому не стоит обольщаться, надо делать свое дело хорошо в кругу, котором ты находишься. Медленно, но верно расширять круг, если получится. Очень помогает в моей американской карьере, начавшейся почти двадцать лет назад.

К Жуковскому вы обратились в самом начале?

Мой диплом был о Жуковском, он стал моей главной темой на много лет. Я написал о нем (страшно сказать) две диссертации, несколько статей и три книги. Две из них вышли в России в издательстве НЛО, а третья — совсем недавно в Америке. В некотором смысле она является итоговой. Называется она «Vasily Zhukovsky’s Romanticism and the Emotional History of Russia».

Жуковским я заинтересовался случайно, обнаружив за чтением другой книги неизвестный источник одного из его стихотворений. Как все прекрасно знают, этот поэт был еще и замечательным переводчиком, который в «чужом» находил «свое» (ну, или добавлял к «чужому» «свое» или убирал чужое для себя из переводимого текста). Источником стихотворения, которое меня заинтересовало, была поэма Мильтона «Il Penseroso», или «Печальный», часть диптиха вместе с «L’Allegro», «Веселый». Потом я нашел в рабочей тетради поэта указание на то, что он хотел перевести обе поэмы Мильтона и узнал, что именами Аллегра (с таким окончанием) и Пенсорозо он называл — в прозе и стихах — своих любимых племянниц, главных героинь его поэтико-биографического мифа. Я также предположил, что вслед за Жуковским, но уже в ироническом ключе этой мильтоновской моделью воспользовался и Пушкин в образах задумчивой Татьяны и веселой Ольги. Вот так от Джона Мильтона к белевскому уезду и назад в большую традицию. Кстати, статья об Аллегре и Пенсорозо Жуковского стала моей первой публикацией в Америке, в питсбургском аспирантском сборнике, который редактировал Марк Альтшуллер.

Жуковским я заинтересовался случайно, обнаружив за чтением другой книги неизвестный источник одного из его стихотворений. Как все прекрасно знают, этот поэт был еще и замечательным переводчиком, который в «чужом» находил «свое» (ну, или добавлял к «чужому» «свое» или убирал чужое для себя из переводимого текста). Источником стихотворения, которое меня заинтересовало, была поэма Мильтона «Il Penseroso», или «Печальный», часть диптиха вместе с «L’Allegro», «Веселый». Потом я нашел в рабочей тетради поэта указание на то, что он хотел перевести обе поэмы Мильтона и узнал, что именами Аллегра (с таким окончанием) и Пенсорозо он называл — в прозе и стихах — своих любимых племянниц, главных героинь его поэтико-биографического мифа. Я также предположил, что вслед за Жуковским, но уже в ироническом ключе этой мильтоновской моделью воспользовался и Пушкин в образах задумчивой Татьяны и веселой Ольги. Вот так от Джона Мильтона к белевскому уезду и назад в большую традицию. Кстати, статья об Аллегре и Пенсорозо Жуковского стала моей первой публикацией в Америке, в питсбургском аспирантском сборнике, который редактировал Марк Альтшуллер.

Чем вам в первую очередь интересен Жуковский?

Он находится на пересечении сразу нескольких очень важных для русской культуры тем и проблем. Первая — проблема перевода в широком смысле: как «чужое» становится «своим», «западное» — «русским», «чужая» жизнь — «своей» собственной. Вторая — как создается эмоциональное сообщество читателей. Кроме того, Жуковский интересен для меня тем, что он был (так сложилась его судьба) переводчиком прусской придворно-романтической традиции (от Новалиса до романтиков 1810-х) на русский язык. По сути дела, он создал русскую романтическую придворную культуру, ставшую одним из главных проводников романтического мироощущения в новую русскую поэзию.

Наконец, крайне интересным для меня с историко-теоретической точки зрения является тот очевидный факт, что Жуковский создал свою биографию не на основе каких-то исключительных событий (жизнь его была малоинтересна: тиранам не грозил, жен не уводил, на дуэлях не дрался, в ссылке и на каторге не был). Он создал ее на основе «собственных» эмоций, вызванных тщательно отобранными событиями его частной, любовной жизни. Моя книга строится как «эмоциональная биография» Жуковского (термин, который я предлагаю и рассматриваю в контексте эмоциональной истории Европы конца XVIII века и первых десятилетий XIX). И не просто эмоциональная, а меланхолическая биография — история меланхолии русского романтика в семейном интерьере, от Белевского уезда, откуда он родом, до великого герцогства Баден, где он окончил свои дни.

То есть без меланхолии никуда?

Ну да, это тема меня всегда интересовала и утешала. По характеру я явно не меланхолик, но, может быть, тут как раз дистанция и необходима. Здесь, кстати, тоже случайность привела к небольшому открытию, которое, возвышенно выражаясь, определило мою научную судьбу. Однажды, работая над дипломом, я заказал в Ленинской библиотеке книжечку, которая называлась «Утехи меланхолии. Сочинение А. О.». Я смеялся в течение 2,5 часов, пока читал ее. Она не такая длинная, но каждое предложение в ней вызывало буквально раскаты хохота. Это был невероятный язык: смесь архаизмов с «французским в штиле элегансом». Замечательно, что в пробирке с этой гремучей словесной смесью рождался образ маленького провинциального помещика, желающего возвысить свою авторскую персону до меланхолического эталона. У него и не получается, и по-своему получается. «Утехи» стали для меня открытием «популярной» меланхолии — как в провинции создавалась «теплая» литературно-эстетическая среда с прогулками, чтением книг, меланхолическими чаепитиями, обсуждением каких-то возвышенных вопросов, созданием и посещением храмов меланхолии, в которые ты несешь свои самые сокровенные чувства. Этот культ сладкой меланхолии вторичен и смешон с точки зрения «высокой» литературы (как классической, так и романтической), но, с другой стороны, именно в этой среде и появились маленькие очаги чувствительности, распространившиеся по огромной империи от Петербурга до Кяхты, — эта меланхолия была полезнейшим удобрением для культурной почвы молодой литературы.

Вторая особенность этой книги, которая меня заинтриговала, — ее стилистическая какофония. Как оказалось, эту книгу использовал адмирал Шишков в своем знаменитом «Рассуждении…» для критики карамзинистов; арзамасцы также использовали цитаты из «Утех…» как примеры комической речи в своих веселых протоколах и статьях. Статья об «Утехах» вышла в 1995 году, в журнале «Русская речь», под названием «Невинное творенье» (как установил мой друг Том Ньюлин, этого чувствительного автора убили его крепостные люди за жестокое обращение).

Расскажите поподробнее о том, что такое «эмоциональная биография» и как вокруг Жуковского формировался круг «чувствительных» читателей.

Пользуясь случаем, хотел бы предложить заинтересованным читателям прочитать мою английскую книгу. Она пока, к сожалению, не переведена на русский язык. Книга как раз посвящена тому, как западные модели чувствительности (здесь я счастливо пересекаюсь с моим любимым ученым А. Л. Зориным, который рассматривает эмоциональную историю на примере кружка Андрея Тургенева, куда входил Жуковский) — как эти чужие модели усваиваются Жуковским и как он создает свой домашний очаг романтической чувствительности, который впоследствии расширяется и совмещается с другими, родственными мирами и в итоге становятся общей моделью для русской раннеромантической и романтической культуры. Приведу несколько примеров.

Орест Кипренский, портрет Василия Жуковского, 1815, Третьяковская галерея

Фото: public domain

Жуковский занимается со своей юной родственницей, Вельяминовой (в замужестве Свечиной). Он выступает как ее брат-ментор, она как его сестра-ученица. Он предлагает ей перевести французскую книгу о приключениях двух влюбленных кузенов во время Великой французской революции и сам включается в перевод. С помощью этого совместного перевода он пытается показать, что данная книга на самом деле говорит и об их жизни. Между родственниками-сотрудниками устанавливается прочная эмоциональная связь. В их кружок включаются ее сестра, другие родственники. То есть перевод рождает маленькое эмоциональное сообщество. Это первый этап. Когда Жуковский становится учителем своей племянницы Маши Протасовой, он уже гораздо более зрелый, профессиональный автор и в некотором смысле эмоциональный культуртрегер, вовлекающий в собственную эмоциональную историю не только родственников, но и их друзей, знакомых, отдаленных читателей и даже императорскую семью и церковных иерархов. Свою личную эмоциональную драму он смог превратить в общеромантическую и общественную проблему, затрагивавшую важные идеологические и даже юридические вопросы (очень серьезная для того времени проблема — женитьба на родственниках: Маша была дочерью единокровной сестры Жуковского), вопросы религии и чувств. Письма и дневники Жуковского, журнал „Вестник Европы”, который он издавал и наполнял лирическими произведениями, отсылавшими к его любовной истории, письма родственников и друзей поэта — все эти документы позволяют проследить почти в режиме онлайн, как создается один из самых ярких и грустных мифов романтического XIX века в России.

Следующий шаг — когда Жуковский становится учителем прусской принцессы Шарлотты, то есть великой княгини Александры Федоровны, жены великого князя Николая, будущего императора. Поэт рассказывает ей о себе, о русской поэзии, переводит ее любимые стихотворения на русский язык, она рассказывает ему о своей семье, романтическом культе ее матери, прусской королевы Луизы. (Мне удалось обнаружить сборник писем ее матери, который Александра Федоровна использовала как молитвенник). Произведения, переведенные для Шарлотты, он посылает своим родственникам и объясняет их тайное значение в жизни ученицы-принцессы. Точно так же тексты, которые Жуковский сочиняет для своих близких, он передает великой княгине и рассказывает ей о том, что „спрятано” за этими произведениями. Таким образом соединяются маленький русский провинциальный кружок и культура прусско-петербургского двора. Много позже, когда немолодой поэт женится на юной религиозно-романтической немке, дочери его друга-художника, он посвящает ее и участников протестантско-католического кружка ее отца в свою легенду и, разумеется, рассказывает о ней и ее круге в своих стихах и письмах, адресованных его старинным друзьям и августейшим ученикам — императрице Александре Федоровне и ее детям. Воистину поэтическая семья Василия Андреевича росла и крепла с каждым годом, встречая новых избранников и помня о тех, которые были.

Можно ли сказать, что Жуковский создал поэтическую секту?

Именно так! Он создал из немецкого материала привлекательную модель, которую после него можно было легко и приятно репродуцировать. Космополитизм такой эмоциональной культуры свидетельствует о том, что люди (читатели и еще больше читательницы) оказываются ближе друг другу, формируют своего рода секту или орден, создателем и хранителем которого является их любимый поэт. Ни социальная лестница, ни географическая дистанция, ни разные языки не властны разъединить тех, кто чувствует (точнее, выучился у Жуковского чувствовать) сходно.

Своего рода венцом деятельности Жуковского в формировании этого поэтического „ордена” стал альманах „Für Wenige. Для Немногих” (1818–1820), в котором поэтические тексты помещались параллельно: любимые Шарлоттой песни и идиллии на немецком языке и их русские переводы, сделанные Жуковским. За каждым из этих стихотворений, повторю, стояли воспоминания: немецкие, русские, Жуковского, великой княгини, друзей, родственников поэта. Жуковский, прячась за переводами, конечно, находился в центре этой системы отношений. Многим читателям, в том числе близким к поэту, хотелось попасть в этот кружок, но званые не всегда были избранными. Для Жуковского было в определенном смысле трагедией, когда его сборник „Для Немногих” буквально растащили на стихотворения: Воейков опубликовал некоторые из них в своем журнале, тем самым разрушив тайный характер этого секретного общества посвященных в эмоциональную жизнь поэта и великой княгини.

Когда мы изучаем культуру эмоций, насколько точное представление можно составить о той или иной эмоции человека XIX века?

Гуманитарные науки никогда не гарантируют точности, более того, они гарантируют неточности и, в свою очередь, дают возможность будущим ученым их исправлять, создавая новые неточности по дороге, как пел Вертинский, к „недоступной весне”. Мы движемся не туда, куда движутся естественные науки, наш горизонт все время отдаляется. В этом и опасность, и прелесть работы исследователя эго-документов. Что касается эмоций (я не хочу быть релятивистом), методология только разрабатывается, каждый год появляются новые интересные работы, включающие новые факторы — лингвистические, социальные, религиозные, исторические, политические, идеологические, гендерные, этнические и, конечно, эстетические. Историк Барбара Розенвейн ввела термин „эмоциональное сообщество” и много занималась вопросом о том, как анализировать эмоции в контексте, отдаленном от нас. Эмоции имеют свою очень запутанную историю. Более того, одно и то же слово, означающее, казалось бы, одно и то же чувство, в разных кругах и разными людьми может интерпретироваться по-разному. Такое может быть даже в семье: разные члены семьи по-разному (скажем, в зависимости от возраста) будут воспринимать такой концепт, как меланхолия.

Я бы сказал, что мы ищем пути, чтобы объяснить тот или иной текст, изучаем как меняется эмоция от одного периода к другому, как осуществляется конкуренция в понимании того или иного эмоционального концепта. Надо понимать, что мы далеки от эпохи, которую мы интерпретируем, и мы не можем, подобно спиритам, вызвать наших героев и попросить их дать окончательный ответ на конкретный вопрос. Вообще стремиться к пониманию прошлого нужно, но смешно наши истолкования абсолютизировать. И, кстати, когда мы начинаем играть терминами, становимся более фанатичными, чем это требуется в наших интерпретациях, — это знак того, что нужно остановиться, чуть-чуть передохнуть, посмотреть на себя со стороны. Мы работаем с очень деликатным материалом, и если сами уверуем в непогрешимость собственных истолкований или воспримем как оскорбление чье-то несогласие с нашими взглядами, то это приведет к нежелательному, с научной точки зрения, эффекту. Нам методологически требуются чувство юмора и самоирония. Что, разумеется, не снимает с нас ответственности за качество работы и выводы из нее.

Поэтому вы время от времени переключаетесь на „несерьезные” темы?

Эмоции важны для меня в своей противоположности. Когда я работаю над каким-то грустным материалом, мне необходима эмоциональная разрядка. Как у Мильтона есть «Il Penseroso» и «L’Allegro», так и у меня есть две постоянные и взаимоконтролирующие темы: первая, связанная со смехом, пародией, шутками (к которым я, впрочем, отношусь так же серьезно, как к меланхолии и печали), и вторая — серьезно-академическая (к которой я пытаюсь относиться с иронией). Та самая книжка «Утехи меланхолии», о которой я говорил раньше, была для меня такой эмоциональной отдушиной, раскрывавшей в комической форме серьезные научные и методологические проблемы и вопросы.

Вообще, у меня есть две веселые книги, и они очень разные.

Расскажите о них.

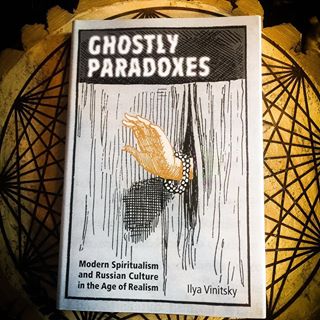

Первая — книга о спиритической поэзии «Ghostly Paradoxes: Modern Spiritualism and Russian Culture in the Age of Realism» (University of Toronto Press, 2009), посвященная тому, как и почему в России эпохи позитивизма и реализма расцвел спиритизм. Зачем нужны были эти спиритические сеансы с вызовами известных деятелей истории и культуры? Что означало это увлечение спиритическими стихотворениями и прозой? Сам замысел книги родился почти случайно, как и все мои научные проекты. Я обратил внимание на два относительно известных стихотворения, «полученных» от Пушкина в 1853 году на разных спиритических сеансах. Одно — в кружке его сестры Ольги Сергеевны, другое — в кружке Елены Петровны Блаватской. Спиритическое стихотворение, которое Александр Сергеевич прислал с того света Ольге Сергеевне, описывало его новую жизнь в райском краю. А стихотворение, полученное позже Блаватской, Пушкин прислал ей из преисподней. И закономерно возник вопрос: где же он был на самом деле? Если переводить это на научный язык: как эти два стихотворения связаны с мифологическими представлениями о Пушкине, бытовавшими в то время? И второй вопрос: а зачем нужен был контакт с Пушкиным в это время и чем он отличался от будущих контактов русских спиритов, поэтов и русской читательской публики с поэтом? Ведь каждый знает, что в русской литературе значительное место занимает тема разговоров с Пушкиным и его метафорически-аллегорических материализаций.

Первая — книга о спиритической поэзии «Ghostly Paradoxes: Modern Spiritualism and Russian Culture in the Age of Realism» (University of Toronto Press, 2009), посвященная тому, как и почему в России эпохи позитивизма и реализма расцвел спиритизм. Зачем нужны были эти спиритические сеансы с вызовами известных деятелей истории и культуры? Что означало это увлечение спиритическими стихотворениями и прозой? Сам замысел книги родился почти случайно, как и все мои научные проекты. Я обратил внимание на два относительно известных стихотворения, «полученных» от Пушкина в 1853 году на разных спиритических сеансах. Одно — в кружке его сестры Ольги Сергеевны, другое — в кружке Елены Петровны Блаватской. Спиритическое стихотворение, которое Александр Сергеевич прислал с того света Ольге Сергеевне, описывало его новую жизнь в райском краю. А стихотворение, полученное позже Блаватской, Пушкин прислал ей из преисподней. И закономерно возник вопрос: где же он был на самом деле? Если переводить это на научный язык: как эти два стихотворения связаны с мифологическими представлениями о Пушкине, бытовавшими в то время? И второй вопрос: а зачем нужен был контакт с Пушкиным в это время и чем он отличался от будущих контактов русских спиритов, поэтов и русской читательской публики с поэтом? Ведь каждый знает, что в русской литературе значительное место занимает тема разговоров с Пушкиным и его метафорически-аллегорических материализаций.

От спиритических текстов я перешел к «материализациям» поэта — сперва на сеансах, а потом в живописи, скульптуре, мистификациях и подделках. Словом, расширил контекст и представил пушкинский миф как форму спиритизма. Это такой культурный спиритизм, когда мы, подобно тем самым спиритам из разных кружков, стремимся вложить в уста Пушкина то, что нашему кружку хочется от него услышать (Маяковский так и сказал о своем «болтанье» с памятником Пушкина: «спиритизма вроде»). Ну он и «отвечает».

Как известно, в Серебряном веке спиритические сеансы были явлением распространенным, они укладывались в декадентскую парадигму. Но почему это явление было столь популярным в век позитивизма — «железный», по выражению Баратынского?

Это главный вопрос моей книги, а ответ на него достаточно простой: потому что в это время всем хотелось каких-то «железных» доказательств. Это время иногда называют периодом кризиса веры: уже нет абсолютно авторитетного текста и института его истолкования, но хочется современного доказательства того, что мы не пожремся вечности жерлом, а как-то там по-научному трансформируемся. Кроме того, спиритизм в разных своих формах (мистической и научно-экспериментальной) был своего рода shortcut к окончательному решению тех вопросов, которые волновали современников. В книжке я говорю, что основной вопрос русской интеллигенции, сложившейся к «спиритическому моменту» русской истории XIX века, не «кто виноват?» или «что делать?», а «кому верить?». Кто вообще лучше всех знает человеческую душу? Священники? Физиологи? Психологи? Философы? Мистики? Или профессиональные спириты? Последние скромно ответили: мы. Верить же нужно тем, кого уже нет с нами, но кто может отвечать на наши вопросы посредством медиумов и под контролем профессиональных душеведов. Это такая пародия на научные опыты позитивизма или, точнее, обнажение приема и экстериоризация «внутренней формы» позитивизма, стремившегося найти научно-экспериментально-фактическое подтверждение всему. Лучше всего эту иллюзию высмеял Достоевский в своих дневниках и «Братьях Карамазовых», хотя и сам он был увлечен спиритизмом. Одна из глав моей книги как раз посвящена писателю и тому, как он со страхом ходил на спиритический сеанс в квартире главного проповедника спиритизма в России, философа и переводчика Сведенборга Александра Аксакова. Этот сеанс вызвал у него целую бурю эмоций.

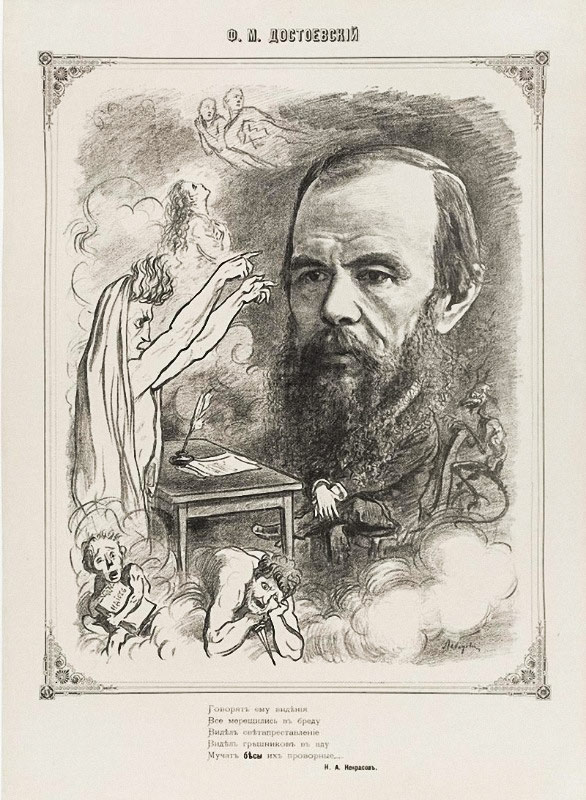

Я попытался раскрутить этот сюжет, потому что на том же сеансе присутствовали еще несколько известных писателей, приглашенных, чтобы либо засвидетельствовать, либо опровергнуть реальность спиритических явлений (кстати, писателей — этих экспертов душ человеческих — пригласили именно потому, что в то самое время в Петербурге работала целая комиссия из двенадцати ученых, во главе с Дмитрием Менделеевым, которая должна была вынести окончательный вердикт). Достоевский вел себя на сеансе несколько хулигански и очень разозлил англичанку-медиума, употребившую в ответ на его неприличное поведение, как указывал другой свидетель сеанса, короткое, но очень сильное английское выражение. В итоге Достоевский в своем дневнике записал, что на сеансе открыл целый психологический закон (тоже научная терминология, кстати), который потом вложил в уста Алеше Карамазову, закон неверия: если я не хочу верить, показывай мне что угодно, все равно не поверю. Сам он пытался так сопротивляться во время сеанса. Хотя он чувствовал, что-то происходит, но ни в коем случае не хотел в эти черт знает какие явления уверовать. Такое метафизическое упрямство. С другой стороны, интерес к сеансу и спиритизму сохранился у Достоевского до конца жизни. Кстати, после его смерти друзья-спириты попросили разрешения вдовы писателя пригласить его с того света, чтобы узнать, не изменил ли он там своего мнения. Она не разрешила. Но они все равно его вызвали. И догадайтесь сами, что он им ответил.

Федор Достоевский в каррикатурном альбоме современных русских деятелей, художник А.И. Лебедев, 1877—1879 годы

Фото: liveinternet.ru

Русские писатели того времени, не верившие в спиритизм, использовали спиритическую метафорику и возвращались к этой теме подозрительно часто. Достоевский один из них, другой пример — Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, который был женат на дочери основателя русского мистического спиритизма Аполлона Болтина. Щедрин ненавидел все это дело, а спиритические сеансы, которые устраивала его жена, просто не переносил (любопытно, что, чем дальше, тем больше он ненавидел свою жену, — он вообще был мизантропом, а его мистически настроенная жена для него, кажется, была худшим проявлением человечества). Тем не менее в его произведениях — начиная с 1860-х годов — постоянно используются отсылки к спиритизму.

Кстати, Щедрин написал чудесную статью «Современные призраки», где говорил о том, что он как философ, как автор и критик, как человек реалистической эпохи борется с разного рода призраками и привидениями, унаследованными от прошлых эпох. Но чем больше он борется, расчищает платформу для рационального, материалистического взгляда на мир как он есть, тем больше он чувствует, что его увлекают и подчиняют себе новые призраки. Разрушая одни фантомы, он создает новые, и его перо — это машина создания новой мифологии. Он был в ужасе от этого (был ли это на самом деле ужас от самого себя? или от реалистической телеологии, к которой он, как и другие авторы, близкие к нему по убеждениям, подходил слишком серьезно?). Очень интересно тема спиритизма представлена и в его главном романе «Господа Головлевы», где не просто вся российская история, как в «Истории одного города», но сама жизнь представляется как царство фантомов. Ужас реалиста-Щедрина заключается в том, что призраки-то нужно изгонять, но так как он не верит в существование какого-то другого мира, куда их можно изгнать, то он их не изгоняет, а загоняет внутрь, то есть в текст. Я назвал это спектрализацией реальности.

Если обобщить, то в «Ghostly Paradoxes» я представляю историю реализма как историю борьбы с призраками и последующей спектрализации той реальности, которая и была мифом, созданным писателями-реалистами, разделявшими первоначальный антиромантический импульс — разогнать призраки, подойти к правде вплотную. Эта спектрализация реальности, в свою очередь, проложила дорогу будущему символизму. Я бы сказал, история спиритизма позволяет проанализировать более детально и глубоко путь от романтизма через реализм к модернизму.

При издании моей спиритической книги не обошлось без казуса. Американские издательства очень внимательно относятся к копирайту. Я получил запрос от моего редактора, которая, видимо, не очень внимательно прочитала книгу (она занималась только вопросами копирайта): я должен был предоставить разрешение на публикацию спиритических стихотворений Пушкина, Баркова, Эдгара По и др., «полученных» с того света. Меня очень позабавил этот вопрос, но, как человек честный, я на следующий же день ответил ей, что разрешения получены тем же путем, каким были получены сами тексты. Более того, чтобы быть целиком и полностью на стороне закона, в конце книге (проверьте, если не верите) я поблагодарил тени Пушкина, Ивана Баркова, Кюхельбекера и Эдгара По за любезно предоставленные разрешения напечатать их загробные стихотворения. Говоря серьезно, этот казус на самом деле позволил мне высветить некоторые вопросы, которые я рассматриваю в книге. Чем отличается спиритический текст от пародии, мистификации и подделки? Можно ли представить хотя бы гипотетически авторов на том свете, которые сочиняют тексты? Как определить жанр спиритического стихотворения? Что оно дает нам для нашего понимания того, что такое литературный текст определенной эпохи? То есть даже такие анекдотические запросы иногда приводят к интересным мыслям.

Каково качество этих «загробных» творений и важно ли, чтобы спирит умел стилизовать стихи под манеру того или иного автора?

Ответ очень простой: не важно. Важно то, что кто-то тебе верит и есть запрос на такие тексты. Все, что нужно сделать, — это использовать достаточно яркие маркеры стиля и «внутреннего образа» данного автора (слова, типичные рифмы, топику, факты мифологизированной биографии), создать маленький коктейль из клише, представляющих данного автора, и вложить в уста этого автора то, что хочется услышать в конкретном кружке. Если это кружок пушкинской семьи, то, естественно, им хотелось услышать приветственное слово ушедшего в «небесные селенья» великого родственника.

Между прочим, была целая категория авторов, которых любили вызывать на спиритических сеансах. Прежде всего это самые знаменитые писатели: от Гете в Германии, Байрона в Англии, Эдгара Аллана По в Америке и Пушкина в России до авторов, чьи главные произведения при жизни не были закончены или чей жизненный путь прервался раньше срока. В таком случае нужно было их попросить рассказать о том, что они собирались написать, или даже получить от них окончание незаконченных или только обещанных произведений.

Так, например, сенсационными были встречи с тенью Гоголя, который надиктовал спиритам второй том «Мертвых душ». Над этим очень смеялся Достоевский, но, опять же, смех был настолько испуганным, как будто бы он чувствовал, что Николай Васильевич с какими-то силами общается и смущает образованный народ. Но из метафизического упрямства Достоевский не хотел и этого признавать.

В Америке был замечательный случай, который дошел и до России, об этом говорилось в очень известной статье, открывшей экспериментальный спиритизм русской публике в 1870-е годы. В Вермонте, маленьком провинциальном местечке, жили-были братья Эдди, прославившиеся тем, что в их присутствии начали происходить удивительные спиритические явления и материализоваться индейские призраки. Это была сенсация, местечко стало столицей спиритизма, туда приезжали медиумы и паломники. Эмигрировавшая в Америку Madame Blavatsky тоже посетила это место и показала там еще большие чудеса спиритизма. Например, она материализовала своего почившего грузинского слугу Михалко, захватившего с собой с того света гитару. Михалко сыграл грузинскую мелодию, ее опубликовали и долго обсуждали всю эту фантастическую историю: верить или не верить. Решающий аргумент в пользу реальности этого «научного чуда» привел еще один эмигрант из Российской империи, молодой грузинский торговец цветами, проживавший в Филадельфии. Он заявил, что помнил материализовавшегося исполнителя по его прежней жизни в Батуме и что в Америке в то время было всего несколько грузин, и ни один из них, включая его самого, не находился в тот момент в Вермонте. Следовательно, материализованец был настоящим. (Любопытно, что этот филадельфийский свидетель потом женился на Блаватской, бывшей его на много лет старше, но это отдельный сюжет).

Или там же, в Вермонте, был некий механик, который заявил, что к нему приходит Диккенс и надиктовывает финал не законченного при жизни романа «Тайна Эдвина Друда». Этот финал был опубликован, и началась дискуссия об аутентичности текста. Одним из главных аргументов в пользу достоверности публикации было то, что механик записывал слово «theatre» по правилам британской орфографии («tre» в конце), а не американской («ter»). Таким образом, заключали эксперты, этот текст аутентичен, ибо откуда же вермонскому механику знать британскую орфографию. То есть доказательством достоверности текста, полученного с того света от известного автора, было даже не стилистическое соответствие подделки, а написание самих слов.

Люди верят в то, во что они хотят верить. Или не верят. Мне один из читателей, принадлежащих к культуре New Age, написал email: книжка интересная, но я почему-то чувствую, что вы не очень верите в то, что описываете. А добрая библиограф в РНБ меня перекрестила, когда я заказывал очередную порцию спиритических текстов.

Ваша книга о Хвостове тоже относится к разряду «несерьезных»?

Книга о графе Хвостове — моя вторая «веселая книга» — для меня очень личная и очень серьезная. Ее полное название слишком длинное, поэтому приведу его в сокращении: «Граф Сардинский: Д. И. Хвостов и русская культура» (НЛО, 2017). В этой книге я предложил, переделав известный современный концепт, термин «внутренняя канализация» — вот что нам необходимо в определенные периоды научной жизни. Глупо было бы писать такие книги все время (это моя первая и последняя книжка такого плана), но в какие-то моменты нужно оценить то, что мы делаем, или, по крайней мере, посмеяться над самими собой и двигаться дальше. Книжку писал я очень быстро и весело. Когда я понял, что в такую работу можно включить не только научные разыскания и выводы, но и ироничные воспоминания о себе и даже цитаты из собственной ужасной детской поэзии, я решил (поощряемый тремя уважаемыми мною авторами) написать как бы на полях научной книги свою собственную научную биографию, причем относясь к самому себе не очень серьезно. Такие житейские воззрения кота Мурра. Я даже аннотацию к этой книге написал в пародийных стихах a la Хвостов (но записал — для конспирации — в строку). А потом еще — вот влияние графа! — перевел их на английский и поместил на свою университетскую страничку в интернете.

Насколько я знаю, эту книжку читают, и я получил много откликов на нее. Кто-то пишет, что открыл для себя бедного автора, несправедливо заслужившего репутацию архиграфомана (я использую термин «антипоэт»). Кому-то нравятся комические отступления. Кто-то, в свою очередь, не одобряет стиль книги. Например, в одной рецензии я нашел такой упрек, что, дескать, «автор в этой книге много шутит, хотя сам уже далеко не молодой человек». И это меня несколько озадачило: а в каком возрасте мы должны перестать шутить и должны стать абсолютно серьезными? Насколько я знаю, некоторые люди рождаются абсолютно серьезными и продолжают такими быть до гробовой доски, а некоторые нет. Но этот комментарий меня задел в приятном смысле, поэтому из всей рецензии для меня осталась только эта фраза.

Хвостов при этом известен далеко не всем. Расскажите, пожалуйста, как складывалась его литературная репутация.

Идея книги приблизительно такая: если в центре русской литературы находится поэзия, а в центре поэзии — Пушкин (я говорю о мифологическом представлении), то можно предположить, что должен быть и «анти-Пушкин», иначе система рухнет, она не может строиться только «на позитиве», без гигантской тени, отбрасываемой гигантом. И действительно, на роль такого «анти-Пушкина», «антипоэта» был избран по стечению многих обстоятельств добродушный «боярин», страстный любитель поэзии, хороший немолодой человек, автор значительного количества курьезных (в новых литературных условиях) стихотворений, участник враждебного карамзинистам и арзамасцам лагеря — граф Дмитрий Иванович Хвостов (1757–1835). Он как человек и поэт сформировался еще во второй половине XVIII века, участвовал в государственной деятельности, был другом Суворова, был близок к императору Павлу и был вытеснен из государственной жизни после смерти двух своих главных (и также весьма эксцентричных) покровителей. Правда, потом при Александре он стал сенатором, но какая там власть у сенаторов-то?

В общем, в новое историческое время он попал таким пережитком прошлого. Но не захотел с этим смириться. Хвостов стал активно писать стихотворения, поэмы, перевел «Поэтическое искусство» Буало, написал множество благодарственных эпитафий тем, кого пережил (таких было много). Только элегий не писал, ибо был принципиальным оптимистом. Граф считал себя одним из главных поэтов, основоположников и хранителей чистоты новой русской литературы, был активнейшим литератором и общественным деятелем. Он устроил своего рода «хвостовиздат»: рассылал тем, кого знал и не знал, свои произведения, организовывал их перевод на французский, немецкий и английский языки.

Хвостов прожил очень долгую жизнь, поэтически не очень меняясь, но производя все больше и больше текстов и рассылая их все большему и большему кругу потенциальных читателей. Одной из ярких черт его поэтической деятельности является то, что он, кажется, единственный автор, который использовал в качестве эпиграфов к своим произведениям цитаты из собственных стихов: ну чтобы еще раз прочитали и оценили. Разумеется, он вызвал целую волну пародий и насмешек, которая привела к созданию антикульта графа Хвостова, главного антипоэта России. Сначала шутки над ним были связаны с литературной борьбой, об этом написал прекрасную работу Вадим Эразмович Вацуро. Потом насмешки превратились в целую хвостовиану, их собирали в сборники для чтения в ватерклозетах, и молодые поэты, вступая в литературу, почти ритуально должны были отметиться шуткой над Хвостовым (если не хватало смешных — как правило, вырванных из контекста — стихов графа, то их писали за него).

Не приведете ли в пример какие-нибудь смешные строки графа, вырванные из контекста?

Пожалуйста. Из моих любимых. О зиме:

Чресла Натуры крепко сжаты,

Феб тупо свой бросает луч.

О концерте дочерей известного мореплавателя Лисанского:

Когда с Россини нежно стонут

Лисанские, кого не тронут?

Очень трогательные стихи, по-моему. Сам граф Хвостов был «смешным» графом — он получил титул сардинского графа как родственник Суворова. И этот фантастический, фантомный титул стал дополнительной характеристикой, вошедшей в его комический образ. Он был человеком не очень красивым, в эпиграммах и пародиях на него постоянно отмечалась его комическая наружность. Здесь срабатывали традиционные с античности модели, когда плохой поэт изображался уродцем. Насмешки над стилем и несуразной образностью притч и од Хвостова переходили в насмешки над его внешностью и наоборот. Я проследил, как этот миф формировался, но мне также было интересно, во-первых, как относился к этому мифу сам Хвостов, и, во-вторых, кем он был на самом деле. И оказалось, что Хвостов невероятно интересный поэт. В его случае мы имеем дело с попыткой создания такого параллельного здания литературы (в «высокую» литературу его не пускали), но ему удалось создать только собственный, осмеянный современниками, мир, который помогает лучше и глубже понять культуру Золотого века, века очень серьезного в своей несерьезности (и наоборот).

И все-таки Хвостов должен быть доволен своей литературной судьбой. Ведь для человека его формации, человека екатеринского XVIII века, самое главное — чтобы о нем говорили не только при жизни, но и после смерти. Остаться в памяти хоть в чем-нибудь — хоть в надписи на табакерке. А его стих, посвященный Кутузову, действительно был выгравирован на многих табакерках, и Хвостов очень гордился этим фактом. Для него, как мне кажется, очень важно было остаться даже в шутке, не важно своей или чужой. Он остался, и этим отличается от других антипоэтов, которых было много. Может быть, потому что все его противники чувствовали, что Хвостов любит поэзию больше жизни. Вот как моя бабушка с ее девичьим альбомом. Или там Пушкин. И вообще, пока я писал книгу, я понял, что в каждом из нас есть доля Хвостова. Так что я сам от него нос не ворочу и другим не советую.

Наконец, Хвостову повезло потому, что о нем написано множество прекрасных работ. Мой субъективный список мастерских исследований о графе включает работы Е. Колбасина, П. Морозова, Ю. Тынянова, В. Вацуро, О. Проскурина, М. Амелина, Т. Нешумовой, А. Махова, И. Булкиной, А. Кобринского, А. Балакина, Н. Мазур (извините, если забыл кого-то). Главным же источником научного вдохновения для меня была книга М. Г. Альтшуллера, с которым я как бы веду ученую беседу в своем «Графе Сардинском». Я говорю о его классической монографии «Предтечи славянофильства в русской литературе: общество „Беседа любителей русского слова”» — по-настоящему новаторское исследование русского архаизма, впервые представившее творческий мир Хвостова как серьезную научную проблему.