Пушкин: исполняется на шуршальнике

Краткая инструкция по сборке «Черновиков Пушкина» Генриха Сапгира

А. С. Пушкин. Автопортрет в монашеском клобуке напротив беса, 1829

Любые черновики так устроены, что при чтении их нужно как-то скомпоновать. «Черновики Пушкина» Генриха Сапгира в полной мере еще не собраны и, как следствие, не прочитаны. Исследователей до сих пор больше интересует набор использованных приемов, благо они очень разнообразны: здесь и вольные переводы с французского, и описания черновиков, и их дописывание, и воссоздание вместе с предполагаемыми лакунами, и руинирование оригинала, плюс переложение прозы стихами, и произведения, созданные от лица пушкинских персонажей. Но что представляет собой книга как целое? И можно ли вообще это целое собрать? Павел Рыбкин составил для «Горького» краткую инструкцию по сборке «Черновиков Пушкина», доведя ее до исполнения на «Шуршальнике из старых газет».

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Основной корпус и дополнения

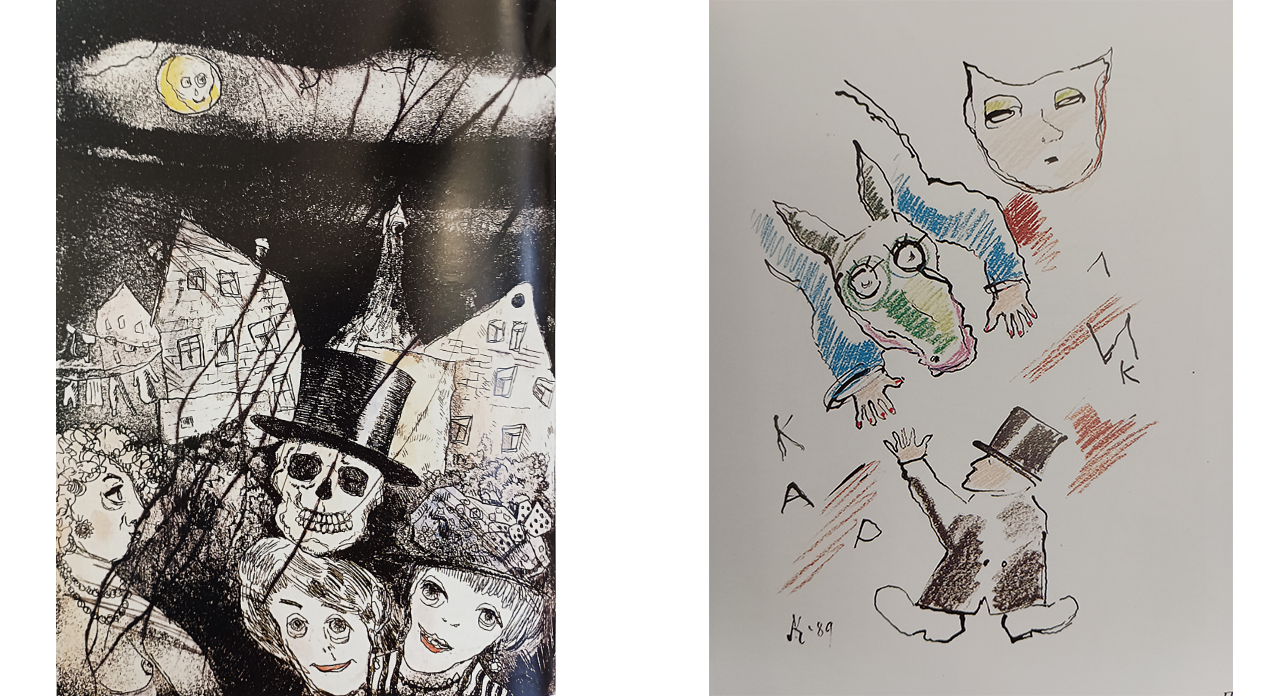

Масштабная сборка этой знаковой для Сапгира книги началась только при подготовке собрания сочинений, выпущенного «НЛО» в 2023-2024 годах. При жизни поэта «Черновики...» публиковались в составе раритетного издания библиофила С. Ниточкина «Пушкин, Буфарев и другие» (1992) — с иллюстрациями Льва Кропивницкого, обозначенного на титуле как равноправный с Сапгиром автор. Эти «Черновики....» состояли из трех частей: «Стихи», «Музыка. (Вариации на тему...») и «Смесь». В 1995-м, уже после смерти Л. Кропивницкого, поэт выпустил тоненькую брошюру «Черновики Пушкина (неизданное и найденное)». В ПСС 2023-2024 она была включена, с одной стороны, как самостоятельное произведение, а с другой, опус № 3 перенесли в часть II «Музыка. (Вариации на тему...)» и вставили, согласно номеру, в ряд других опусов, то есть уже произвели некоторую сборку.

При таком подходе следовало бы все остальные тексты из брошюры перенести в часть I «Стихи», потому что по темам и приемам они относятся именно к ней, но, видимо, за отсутствием нумерации в качестве подсказки делать этого не стали. Зато были удалены все рисунки Л. Кропивницкого. Пожалуй, такое решение оправданно, в ПСС вообще нет иллюстраций внутри, но все же «пушкинские» черновики без рисунков — нонсенс, не говоря уже о том, что иллюстрации Л. Кропивницкого развертывались в издании С. Ниточкина как параллельное словесному визуальное повествование.

К основному корпусу «Черновиков...» в т. I ПСС примыкают «Заметка о французских стихах А. С. Пушкина», «Несколько слов к черновикам Пушкина» (первоначально опубликовано как раз в брошюре неизданного и найденного), стихотворение «Строфилус» из книги «Лето с ангелами» (1999), видимо, потому, что это сапгировский автопортрет на фоне черновика к «Сказке о рыбаке и рыбке», и повесть «Армагеддон» (1998), видимо, потому, что ее главный герой, Олег Евграфович Песков, перелагает «Бесов» Ф. Достоевского стихами, как бы возвращая их в родную стихию, к одноименному тексту Пушкина, и попутно уверяя себя, что «там ведь все наше время закодировано и отлично написано, как „Евгений Онегин“...»

Получившуюся последовательность текстов нужно признать удачной: именно так и следует читать «Черновики Пушкина» как единое смысловое целое. Единственное, что к нему имело бы смысл добавить (точнее, оговорить такой элемент в окончательной сборке, чтобы не нарушить целостность совсем другой книги), — это финальную тройчатку из «Тактильных инструментов» (1999) в составе «Шуршальника из старых газет», «Египетских ночей» и «Акта»: они очевидным образом развивают и завершают темы опус № 4 в части II «Музыка. (Вариации на тему...)».

Впрочем, первостепенная задача — собрать не столько основной корпус и примыкающие к нему тексты, сколько тематические группы текстов в составе самих «Черновиков Пушкина», первых и вторых (1992 и 1995 гг.). Наша гипотеза состоит в том, что именно эти группы позволяют прочитать книгу как целое, уяснить себе не только ее формальную новизну, но и содержательный посыл и сквозные темы, без чего никакая дальнейшая сборка невозможна. Иными словами, только так можно выйти из заколдованного круга: «Черновики...» не прочитаны, потому что не собраны, и не собраны, потому что не прочитаны.

Поэтика черновика

Логично предположить, что книга с таким названием должна иметь отношение к поэтике черновика. О ней существует обширная литература, можно даже начать с «Открытого произведения» Умберто Эко (1962). У нас тему наиболее концептуально разработал философ Виталий Лехциер в книге «Поэзия и ее иное...» (2003). В открывающей книгу статье «Апология черновика, или „Пролегомены ко всякой будущей...“» выделено 7 особенностей текста, создаваемого в интересующей нас поэтике:

Это текст, написанный в беспорядке, не оставляющий «прямых указаний на связь и последовательность отдельных фрагментов».

Это текст первоначальный, не прошедший автоцензуры, спонтанный, в том числе с обилием ошибок/описок.

Это автокоммуникативный текст, написанный для себя. Он еще никому не известен, кроме самого автора.

Это текст, который предлагает самому читателю компоновать из него чистовик (вот она, сборка!).

Это текст вариативный, в том числе предлагающий разработку вариантов одного и того же сюжета, характера, эпизода, абзаца, фразы, строки, рифмы и т. д.

Это текст, рассказывающий о самом себе, самокритика текста.

Это проект текста, ряд заготовок для будущего произведения.

Позднее, в специальном определении поэтики черновика для «Проективного философского словаря» (2012), В. Лехциер уточнил и список приоритетов, и их расстановку: «Поэтика черновика — это поэтика, основанная на перформативном воспроизведении логики черновика, на структурировании текста по принципу черновика, это такой способ письма, когда характерные черты текста чернового становятся осознанным художественным приемом. К таким чертам относятся: автокоммуникативность; вариативность (сюжета, характера, эпизода, фразы и т. п.); рефлексивность в отношении собственной текущей процессуальности, предварительность и проективность (упражнение, набросочность); „неразбериха“ (фр. черновик — brouillon, „неразбериха“), не оставляющая прямых указаний на последовательность фрагментов и требующая специальной расшифровки; спонтанность и случайностность (неотредактированность с точки зрения господствующих конвенций). Реализованная в тексте, поэтика черновика конституирует его незаконченность (при внешней законченности), неединственность, открытость, отменяет не только фетиш конечного результата, но и саму идею непреложности формы».

Как видим, в более поздней редакции определения на первое место выдвинута автокоммуникативность. В целом это справедливо, однако в «Апологии черновика...» В. Лехциер начал с цитирования с «Черновиков Пушкина» С. Бонди: «„Чтение пушкинского черновика напоминает иногда решение шарады или ребуса, словно Пушкин нарочно писал так, чтобы поставить в тупик читателей его рукописей. Все отдельные слова могут быть вполне правильно прочитаны, и все-таки чего-то цельного не хватает“ <...>. Пушкин-то не нарочно. Нарочно — это и есть новый ход, новая „художественная стратегия“ (в значении текстового поведения) — поэтика черновика (хотя с черновиком непосредственно она и не связывалась). Итак, черновик — это ребус, шарада, трудный для понимания текст, требующий специальной расшифровки».

Если стратегия, а особенно ребус и шарада — то какая же тут может быть автокоммуникативность? Для себя никто шарад не составляет. Это нечто прямо противоположное: сознательный расчет на читателя, программирование его поведения. Опять же сам В. Лехциер пишет, что «чтение (понимание) такого текста ... напоминает работу текстолога». А когда еще и сам автор — как это, безусловно, произошло в случае с Г. Сапгиром — принимает на себя роль текстолога, автокоммуникативность текста отменяется дважды.

Конечно, работая с чужим голосом, поэт высказывается в первую очередь о себе любимом, и может делать это, не заботясь об аудитории, но когда черновики существуют в русле многолетней традиции истолкования, это по определению вынуждает его перейти от бормотания к членораздельной речи, даже с оглядкой на то, что «литература есть просто мои штаны», по В. Розанову, и что Пушкин — часть бездумно воспринимаемого масскульта: по Вс. Некрасову, он сразу и Ленин, и Сталин, и Винни-Пух.

Как справедливо отмечает М. Павловец, для Г. Сапгира, во-первых, характерен «парадигматический нарратив», то есть такое повествование, где автор пытается исчерпать все возможные варианты приема или решения художественного образа, а во-вторых, даже в случае тотальной деструкции текста он «четко определяет границы для активности читательского сознания, задает ему направление». Парадигматика сама по себе приглашает к сборке, а «заданные направления» позволяют ее осуществить.

Поэт в роли текстолога

Принимая на себя роль текстолога, Г. Сапгир и начинает как текстолог — с описаний черновиков. Он опирается здесь на опыт И. А. Шляпкина и А. Ф. Отто (Онегина), вплоть до того, что у первого прозаические описания перелагает в стихи, а одно из описаний второго делает (без указания авторства) эпиграфом к стихотворению «Монолог Фредериго». Но важна пока еще не игра с текстом, потому что черновики — это реальность первого порядка, предмет, где значимо все: бумага, чернила, почерк. Собранные вместе, их описания превращаются в историю жизни Пушкина, описание его судьбы. Мы уже подробно говорили об этом, так что напомним сейчас лишь о том, что смонтировать эти описания в части I «Стихи» в единый текст нам позволили три ясно различимых единства: заголовочного комплекса — собственно «(описание черновиков)», — размера и строфики. После сборки стало заметно также единство сюжета, подкрепленное яркой визуальной драматургией: сначала перед нами скорее графологические заметки, затем они эволюционируют в картину, точнее экфрасис черновика как батального полотна, наконец — в набор символов: цифры, знаки, печати. Тут не просто выстраивается судьба поэта, от лицея до жандармской описи всех рукописей, хранившихся в январе-феврале 1837-го на Мойке, 12, но и производится разметка сюжетной схемы как таковой: завязка (округлый почерк лицейских дортуаров), развитие действия (хлесткий почерк любовных посланий и Полтавская битва жизни), кульминация (самоубийство / казнь через повешение — как возможность, реализованная в последней дуэльной истории), наконец, развязка — опись черновиков, на которую смотрит с высоты отлетевшая душа поэта.

Если в части «Стихи» к читательской сборке взывали описания черновиков, то в «Музыке. (Вариации на тему...)» за это отвечают опусы с 4 по 7. Вообще, вся часть построена на одном сквозном приеме, который наиболее точно, на наш взгляд, описал М. Павловец (см. его статью «Генрих Сапгир как поэт трансфурист» в книге «Восемь великих», 2022): «Воля автора... сводится к отбору и размещению в качестве самостоятельных произведений центонного характера различных вариантов одних и тех же строк черновиков поэта, так что получающийся таким образом опус развертывается не нарративно, а как бы демонстрирует возможности решения одной и той же художественной идеи в рамках разрозненных стихов. Тем самым воспроизводится скорее музыкальная, чем поэтическая композиция, что, по-видимому, и диктовало определение представленных текстов именно как опусов...»

Г. Сапгир, примиряющий на себя роль текстолога, в сущности, предлагает прочитать текстологические транскрипции черновиков не как их кодифицированные записи, а как непосредственно беловой текст. Решение, прямо скажем, смелое, но, судя по эпиграфу к «Музыке...», поэт тут следует воле самого Б. Г. Томашевского, который и ввел в научный оборот термин «текстология». Правда, эпиграф взят не из программной работы «Писатель и книга. Очерк текстологии» (1928), а из статьи «Новое о Пушкине» (1922), посвященной полемике с М. Л. Гофманом по поводу его бестселлера «Пушкин. Первая глава науки о Пушкине» (1922). «Глава...» стала популярной, потому что «здесь впервые выносятся на широкое обсуждение вопросы, доселе считавшиеся „кабинетными“ — вопросы текстологии и критики текста» (мнение самого Б. Томашевского).

Ученый спорит с М. Гофманом по поводу «канонического текста» — что следует брать в собрания сочинений, а что оставлять за бортом — и приходит к однозначному выводу: «Канона нет и не может быть». Как раз в этом контексте и произносятся слова, вынесенные Г. Сапгир в эпиграф: «Каждая стадия поэтического творчества есть сама по себе поэтический факт». Вот только, ниспровергнув канон, Б. Томашевский немедленно задается вопросом: «Почему все же нестерпимо сочетание законченных произведений с черновиками, лирических произведений, включенных в собрание своих стихотворений, с шутками „не для публики“?» Исследователь далее говорит о кодификации текстов, хотя чем «поэтический кодекс» отличается от «метафизического канона», не совсем понятно, особенно с учетом такого признания: «Есть же произведения и тексты, предпочтительные перед другими, заслуживающие переизданий и бессмертия. Есть — но критерий для этого не уточнен наукой и является достоянием глубокого субъективизма, хотя бы решение было и единственным, неизбежным».

Как бы то ни было, мы видим, что эпиграф вырван из контекста и даже может направлять по ложному следу. Это нужно иметь в виду, потому что в «Черновиках Пушкина» Г. Сапгира есть и заведомо фальшивые эпиграфы: «Помню надпись по-латыни: Без кощунства без святыни» из Генриха фон Бремена, за которым ясно какой Генрих скрывается (тот же, что и за Буфаревым). Сказанное означает, что безраздельно верить эпиграфу не стоит, а возможно, его и вовсе нужно понимать не как ключ к текстам, а как тезис, который эти тексты должны будут опровергнуть.

Долой любовь, даешь побег!

Мы начали с того, что только опусы № 4–7 следует объединить в смысловую группу. Теперь объясним — почему. Да, первые три из них — реализация все того же сквозного приема, то есть чтения транскрипции как белового текста. Но эти опусы созданы на материале стихотворных черновиков, с сохранением и размера, и исходного объема, даже с его невольным увеличением, поскольку восстанавливается все отбракованное Пушкиным. Напротив, опусы № 4–7 созданы на материале черновиков в прозе, которые пришлось самым радикальным образом сократить. Так, в опусе № 4 от положенной в его основу повести «Египетские ночи» (1835) вообще остался короткий обмен репликами между поэтом и импровизатором в конце Главы II. Чуть более щадящими к оригиналам оказались опусы № 5 и 6, выполненные соответственно на основе отрывков «Надинька» (1819) и «Записки молодого человека» (1826). Но пророческий черновик «Участь моя решена. Я женюсь...» (1830) снова безжалостно сокращен, а из его обломков сконструировано сразу два текста — и оба завершающие: один в конце части II «Музыка...», другой — в финале «Неизданного и найденного», то есть практически под занавес всего проекта. Такое разнесение обломков — само по себе сигнал к сборке, но главное все-таки — очередные единства: верлибр (вместо регулярного стиха в опусах № 1–3) и тотальная деструкция оригинала.

Масштаб руинирования выглядит особенно впечатляющим как раз на фоне содержательного ничтожества сквозного приема: в самом деле, так ли уж было необходимо восстанавливать отвергнутые самим поэтом отдельные слова и строки, чтобы попутно уничтожить сам по себе черновик, да еще и пророчески связанный с судьбой поэта, как в случае с «Я женюсь...», или такой, который стал каноническим именно благодаря бесчисленным реконструкциям, а не наоборот — мы, конечно, про «Египетские ночи».

Создается впечатление, что Г. Сапгир работает по контрасту с собственной же первой частью: там он восстанавливал, здесь разрушает, там это были по определению близкие музыке стихи, здесь явно далекая от них проза, которая не становится более музыкальной от записи в столбик. Да и вообще большой вопрос, получается ли из этого музыка. Признавая за каждым из пушкинских вариантов самостоятельное значение и равные права с остальными, поэт тем самым отрицает значение целого. Вариации одной и той же отвергнутой строки, конечно, структурно отсылают к музыке, но что если на самом деле это вызов, даже искушение для читателя, который должен попросту отворить слух и признаться себе: да ведь это же какофония!

Как! Чужая мысль чужая мысль

Чуть коснулась вашего слуха

И уже стала вашею собственною

Едва коснувшись вашего слуха

Уже становится вашею

Развивая ее беспрестанно

Развивая ее постепенно

Развивая ее постепенно и беспрестанно

Удивительно! Удивительно!

Понимаете ли вы

Понимаем ли мы

Ваятель роясь в мягком гипсе

Находит уже в нем Зевса

Скульптор в куске каррарского мрамора

Видит сокрытого Юпитера

Раздробляя его оболочку ударами

Резцом и молотом раздробляя его оболочку

Воспроизведение вариантов в строках о мраморе даже чисто перформативно воспринимается как отрицание смысла сообщения, потому что с Юпитером оказывается равноправной и раздробленная оболочка — то есть строительный мусор, отходы производства совпадают с идеальной формой произведения!

В радикальных сокращениях пушкинских отрывков можно усмотреть и еще одну общую черту: повсеместное исчезновение любовного сюжета: «Египетские ночи» остались без Клеопатры, а «Участь моя решена. Я женюсь...» — без невесты Надиньки (то есть без Натальи Николаевны!), как и сама «Надинька» — без героини. «Записки молодого человека» к любви сами по себе не имеют отношения, но автоматически воспринимаются читателем как эхо «Станционного смотрителя» (в эту ошибку впадают даже академические пушкинисты), а значит, по умолчанию и здесь присутствует сюжет не просто несчастной, а смертоносной любви.

Все это подкрепляют догадку о том, что Г. Сапгир работает внутри парадигматической эстетики и выстраивает часть, полностью противоположную первой, на основе довольно простых оппозиций: реконструкция — деконструкция, конъектура — транскрипция (пусть и отрицаемая), стихи о любви — проза без любви. «Без любви» — не значит вовсе «без всякой темы». В случае с «Египетскими ночами» это тема творчества, в случае с «Я женюсь...» — тема бегства из России. Намеченная словно бы между делом в части I в стихотворении «Левушке» (1824), она разворачивается до истинного апофеоза в части II — и как раз взамен прославления любви (в данном случае женитьбы).

Но если мне откажут если откажут —

В чужие края в чужие чужие края в чужие чужие чужие

Около меня суетятся передо мной суета расставания сходни

Пироскаф тронулся свежий воздух веет мне в лицо свежий

Воздух заструился мне в лицо

Я долго смотрю на убегающий берег — передо мною —

я долго смотрю на убегающий берег —

прости Россия прости

После этого фрагмента у Пушкина идет еще несколько страниц текста, но у Г. Сапгира часть II «Музыка...» заканчивается именно двойным «прости», причем байроновская цитата, присутствующая в оригинале (My native land adieu), тоже удалена — видимо, чтобы снизить градус «литературности». Трудно поверить, чтобы за такой деструкцией пушкинского черновика не скрывалось никакого содержания. Скорее всего, оно есть, просто автор пожелал раскрыть его именно так — не по лакунам даже, а по масштабным изъятиям оригинального текста.

На генетическом уровне

Понятно, что Г. Сапгир тут ни на чем конкретном не настаивает, да и эта новая сборка — по определению более проблематична, чем сборка описаний черновиков, которая дала слитное стихотворение о судьбе поэта. Но предположить можно следующее. По лакунам прочитывается как минимум та расхожая мысль, что, если бы поэт действительно бежал из России, как планировал в 1824 году с братом Львом, он скорее всего остался бы жив. Точно так же он остался бы жив, если бы не женился, а продолжил заниматься только поэзией, но и это опять-таки слишком банальная мысль, чтобы ради нее уничтожать сверхценные пушкинские черновики.

Более продуктивной представляет сама по себе идея разрушения. «Пока в России Пушкин длится, / Метелям не задуть свечу», — писал Д. Самойлов. Это пример чистой патетики, на которую Г. Сапгир вряд ли бы отважился. Но прощание с Россией при таких масштабных разрушениях зиждительного пушкинского слова может быть прочитано как своего рода символ революции. Во всяком случае «Песни села Горюхина» в части III «Смесь» явно ведут к ней и заканчиваются не просто убийством помещика и разорением барской усадьбы, но и прямым водворением царства фабрики и барака, о чем как будто бы сами Горюхины спеть никак не могли, тем более дед, в чьи уста вложена финальная частушка. В ней между фабрикой и бараком ходит дурак, который «смущает все село / в отношении всего! — В отношении чего / Будто нету ничего». Это и про Бога, конечно, но и про «наше все» тоже, тем более что от его черновиков в части II действительно ничего не осталось, кроме равноправия черновых (чернь?) вариантов, зачеркнутых поэтом старого времени и восстановленных в правах его собратом, выходцем (в том числе эстетическим) из того самого барака: кто был ничем, тот стал всем.

Часть II закончилась прощанием с Россией, Часть III — торжеством барака. «Неизданное и найденное» заканчивается не менее мрачным произведением, которое снова представляет собой центон из отвергнутых строчек чернового наброска «Участь моя решена...» (курсивом автор по традиции выделил пушкинские строки):

ТАК ПОЭМА

развернутая метафора

так поэма обдуманная в уединении

ночью при свете луны

писанная при свете лампады

прочитанная в постели

молодою красоткою

потом печатается

в сальной типографии

продается в книжной лавке

читается лакеями

и критикуется и разбирается

и критикуется в «Северной Пчеле» дураком

но этого мало — так новая поэма

из-под подушки барышни

переходит в руки ее служанки

и является в передней

изодранная и запачканная

но и этого мало — так поэма

переиздается и переиздается

разбирается и комментируется

лакеями и дураками

а потомки ученой служанки

генетически ничего не понимая

зачитывают ее до дыр

как какую-то древнюю абракадабру

потому что внуков барышни

давно расстреляли

Как во фрагменте о рождении Юпитера из куска мрамора из «Египетских ночей» поражало представление идеала вместе со строительным мусором, так здесь поражает обратное: утверждение генетического непонимания Пушкина и бессмысленности его комментирования, которое не просто собрано, а еще и бережно выстроено (на приеме градации) из строчек самого поэта. Внимательный читатель обязательно соотнесет их по единству происхождения с «прости Россия прости» из части II «Музыка...».

Но оказывается, это еще не финал. Уж если работать на контрастах внутри парадигматической поэтики, то после двойного отрицания с неизбежностью должно последовать утверждение. И мы его находим в «Тактильных инструментах», с той оговоркой, конечно, что к корпусу «Черновиков Пушкина» эту книгу отнести напрямую уже нельзя. А вот соотнести — можно и нужно. Сначала здесь речь идет о машине тишины — плотном шаре из одеял, внутри которого поэт выкрикивает стихи, извиваясь всем телом. Потом, видимо, по контрасту сразу с криком, возникает шуршальник из старых газет — тоже шар, куда тоже забирается поэт, но уже ничего не произносит, а только извивается. «Игра на шуршальнике — это всегда импровизация, — пишет Г. Сапгир. — Но темы можете попросить слушателей вам задавать». Ближайшим примером оказывается тема из «Египетских ночей» — «Пир Клеопатры». И вот как она, оказывается, будет звучать на шуршальнике:

«Шуршание роскошных одежд пирующих. Чавканье пожирающих яства. Хруст жареной фазаньей ножки, легкий шелест сдираемой кожуры апельсина и банана. Вдруг звяканье римского меча. Навстречу — презрительный шепот царицы. Общее молчание. Они идут в опочивальню. Любовное перешептывание, шелест срываемых шелковых покровов, рвутся повязки.

Он берет ее как очередную крепость. Пауза. Звук, который царапает по горлу. Хороший шмяк — и покатилось по ступеням мертвое тело. Шелестят волны, набегая на песок, где простерт старый воин. Снова — шум пира на мраморной террасе, открытой к морю. И так до трех раз.

(Каждый раз старайтесь разнообразить шум и шуршание согласно характеру избранников Клеопатры. Если в первый раз шуршание было воинственным, во второй раз оно должно выражать предельное наслаждение, в третий — робость и волнение с обеих сторон)».

Сразу вслед за этим следует стихотворение «Акт»: «Автор изготовил шуршальник и с удовольствием катался в нем по комнате, выкрикивая случайные строки из газет и журналов, попадающиеся ему на глаза». Разумеется, речь о половом акте — любовь, истребленная в прозаических черновиках, снова возвращается в поэзию. О черновиках отчасти напоминает смешение курсива и прямого шрифта, хотя первый относится к газетным сообщениям, а не строчкам Пушкина ( курсивом выделявшихся нерегулярно). Но в целом это явный оммаж Л. Кропивницкому, даже подражание его поздним стихам — предельно темный по смыслу центон из речевых клише и газетных заголовков. Но, конечно, самое интересное — сами по себе «Египетские ночи», разыгранные на шуршальнике.

Их можно соотнести с «Черновиками Пушкина» не только потому, что на первое место снова выходит предмет — старая бумага («Тактильные инструменты» — это вообще «стихи с предметами»). Важно, что они рождаются из той самой тишины, куда были отправлены лично Г. Сапгиром, уничтожившим целую повесть ради восстановления равноправия нескольких отвергнутых вариантов. И еще важнее, что их исполнение предполагает не что иное, как полное усвоение поэзии Пушкина именно на генетическом уровне: ни в каком ином случае просто нельзя себе представить, чтобы исполнитель сумел осознанно сыграть на ворохе старых бумажек «Египетские ночи», а слушатели — распознать в этой игре все тонкости поведения персонажей, которые даже у самого Пушкина едва-едва намечены. Такая тонкость восприятия шорохов, а по сути — самой тишины, означает вообще-то, что аудитория — еще раз: на генетическом уровне — усвоила не просто наследие нашего первого поэта, включая черновики, но и результаты их творческого осмысления другими авторами. Имя В. Брюсова — как раз дописавшего «Египетские ночи» — тут возникает в числе первых, но неизбежно возникает и имя самого Г. Сапгира. Однажды погрузив в молчание эти «Ночи», он оттуда же их и извлек, причем тоже через молчание, потому что шорохи шуршальника — плоть от плоти вечной поэтической тишины, той самой, откуда и родится слово.

Понятно, что это не окончательная сборка, если она вообще возможна: Г. Сапгир очень похож на Пушкина в его протеизме и постоянно уходит от четкой тематизации, какие бы ясные направления для нее сам же ни задавал. Генетическое усвоение наследия нашего первого поэта, с одной стороны, несомненно, потому что, повторимся, ни при каких других условиях невозможно себе представить, чтобы в шорохе старых газет человек мог расслышать всю драматургию «Египетских ночей», да еще и в совокупности ее реконструкций. С другой стороны, это не более чем фантазии самого импровизатора, который может воображать про себя, что хочет, а для внешнего мира он целиком пребывает внутри своей машины тишины, и его или не слышно, или это не более чем шорох старых газет: кокон абсолютного одиночества. Кстати, «Шурашальник...» посвящен Виктору Пивоварову, художнику, который не только иллюстрировал детские книги Г. Сапгира, но и создал хрестоматийный альбом «Проектов для одинокого человека» (1975), где есть и проекты неба, и даже снов, то есть сугубо солипсические структуры. Кроме того, это уже импровизация после «Армагеддона», а тут можно ожидать какие угодно мутации.

В конце концов, мир снова может быть опрокинут с ног на голову и обратно. Если Архип Горюхин (дед) пишет частушки из барака, то сам Сапгир изображен на титуле книги 1992 года рядом с Пушкиным, с тем очевидным посылом, что это сам Пушкин его и нарисовал на полях своего черновика. Обратимость времени приводит к обратимости смысла, и на одном-единственном успокоиться никак не выйдет. С краткой сборкой мы закончили, а полную — со всеми примыкающими текстами, комментариями, возможно, с факсимиле черновиков и их транскрипциями — придется еще немного подождать.