«Пруст пишет наперегонки со смертью»

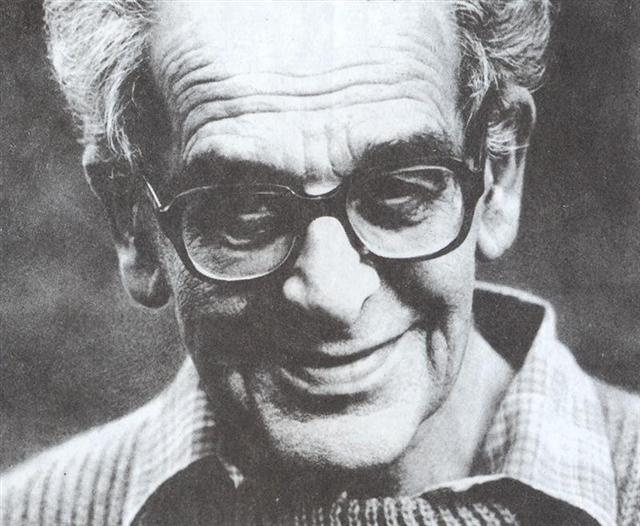

Интервью с Еленой Баевской, автором нового перевода «В поисках потерянного времени»

Путь Елены Баевской в профессию начался в институте Герцена, где знаменитый Ефим Эткинд «разбомбил» ее первые опыты, но велел продолжать. Сегодня она — известная переводчица с французского и уже много лет работает над новой версией «В поисках потерянного времени». По просьбе «Горького» Денис Куренов поговорил с Еленой Баевской о причинах, по которым канонический русскоязычный вариант цикла Пруста нуждается в обновлении, об уникальной атмосфере ленинградской переводческой школы и о том, почему Пруст — лучшее чтение во времена душевной смуты.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

— Елена Вадимовна, вы выросли в семье филологов. Как это предопределило ваш профессиональный путь? Были ли у вас другие варианты, или выбор был очевиден с самого начала?

— Вариантов было множество. Хотелось быть то пианисткой, то математиком, то еще бог знает кем, не говоря о том, что я с детства стихи писала, дурацкие, но тем не менее. Однако на первом курсе института Герцена, чтобы понравиться мальчику с немецкого отделения, который пробовал свои силы в переводе, взяла да и перевела два стихотворения с немецкого. Мальчика это не впечатлило, зато отец-литературовед посоветовал переводить кого-нибудь великого, и я за летние каникулы перевела целую тетрадку стихов Рильке, ужасно слабенько, но тогда я этого не понимала. Взяла и отдала ее посмотреть нашему факультетскому кумиру, Ефиму Григорьевичу Эткинду. Он все прочел, пригласил меня поговорить — и вот как-то раз сели мы с ним на скамейку у входа в Герценовский, перед корпусом библиотеки, и стали разговаривать. Ефим Григорьевич в общем-то разбомбил напрочь все мои переводы, показал, что не так в каждом отдельном случае, вернул мне тетрадку со своими пометками и... Сказал, что я непременно должна продолжать... И чтобы я впредь показывала ему все, что переведу. Я ликовала, шла домой «с чувством обещанного будущего» (по выражению Лидии Яковлевны Гинзбург) и решила, что, кем бы я ни стала, школьной учительницей или кем-нибудь еще, буду переводить стихи!

Но училась-то я на французском отделении. Тут помяну нашу замечательную преподавательницу фонетики, Марию Абрамовну Виллер, благодаря которой нашелся французский ресурс для переводов. Мария Абрамовна учила нас на материале стихов Жерара де Нерваля, которые мы должны были слушать в исполнении, кажется, Жана Вилара, а потом с его голоса заучивать наизусть. Я стала переводить Нерваля. А моя мама изучала французскую стилистику, и ей даже в те брежневские годы друзья из Франции присылали довольно много книг. То, что ей не нужно было для работы, она стала передаривать мне, и среди подарков оказался томик поэта Жюля Лафорга. Я отложила Нерваля и давай переводить Лафорга... Тем временем отец показал мои попытки московским друзьям, и они передали эти листочки Эльге Львовне Линецкой, которая вела при Союзе писателей семинар молодых переводчиков. Она тут же согласилась принять меня. Так грезы начали воплощаться в жизнь.

— Вы неоднократно с благодарностью вспоминали и других своих учителей — например, Юрия Корнеева. Расскажите, какой была творческая и интеллектуальная атмосфера ленинградской переводческой школы в те годы?

— Это было удивительное время, это были удивительные люди. Переводчики в основном были членами Союза писателей и держались вместе. Половина секции в свое время отсидела в лагерях или на худой конец в ссылке. Были и жены, и вдовы «сидельцев». Поэтому хорошо понимали, где живут, и хорошо друг с другом общались. Собирались довольно часто: два раза в сезон были вечера новых переводов, на которые любой член секции мог заранее записаться и прочесть еще не опубликованные стихи или отрывок прозы, были творческие вечера тех, кто хотел вступить в секцию (соответственно и в Союз писателей), были вечера, которые сейчас назвали бы «презентациями», когда кто-то представлял свою новую работу, которая вот-вот уйдет или уже ушла в издательство. А в конце года обычно устраивали «отчет семинара»: все по очереди читали «на публику» свои наиболее удачные работы. Но вот что интересно: выступавшие приносили с собой напечатанные на тонкой бумаге оригиналы того, что собирались читать, причем в огромном количестве, чтобы на всех хватило. Разумеется, авторам переводов приходилось по несколько раз перепечатывать эти тексты на машинке, так как ни ксероксов, ни принтеров никто нам не предоставлял, да и компьютеров еще не было. И вот после чтения начиналось обсуждение, иногда чуть ли не длиннее, чем чтение. Задавали вопросы, кто-то критиковал, с опорой на оригинал, разумеется, кто-то хвалил, спорил... Хвалили тоже с опорой на оригинал! У серьезных, немолодых, солидных людей загорались глаза, спорили из-за оттенка смысла, притянутой за уши бесполезной рифмы, о том, какой стихотворный размер в русской системе лучше гармонирует с вот этим французским текстом. Сам процесс анализа переводческих тонкостей приносил им наслаждение, ну а мы, молодые, на этом, безусловно, учились.

А еще существовал устный альманах переводов, который вел Ефим Григорьевич Эткинд. Он два раза в году собирал потрясающе интересные и разнообразные программы, вел их весело, остроумно и вообще блистательно, по-другому не скажешь. Обсуждений там не было. Альманахи проходили в актовом зале Дома писателей, вход был по пригласительным билетикам, которых выпускалось достаточно много; распространяли их не только среди членов Союза писателей, но и в городе, в публике было много студентов, много людей, знающих иностранные языки, и ценителей поэзии. Попасть на эти альманахи было трудно: желающих куда больше билетов, хотя зал был немаленький. Сейчас такое сложно себе представить, потому что у нас есть музеи, например музей Ахматовой, есть книжные магазины и всякие «пространства», где проводятся литературные вечера, в том числе и переводческие — но тогда такое место было, кажется, одно.

Иное дело семинар Эльги Львовны. Принимали туда, кстати, безо всяких рекомендаций, просто надо было послать Эльге Львовне свои переводы, и она принимала новобранца, если его переводы хоть что-то обещали. Руководительница наша повторяла, что переводу нельзя научить, ему можно только научиться, но кое-чему учила сама, настойчиво и безапелляционно. Например, пользованию самыми разными словарями. Уверяла, что есть только два правила: уважение к переводимому автору и уважение к родному языку. Твердила, что переводчик стихов должен знать всю русскую поэзию от Тредьяковского и раньше до Давида Самойлова и позже. Хвалила того, кто «узнавал» редкую цитату. (Напомню, интернета не было — только память.) Когда все начинали спорить «можно так сказать или нельзя» — решающим доводом считалась цитата из хороших стихов с этим самым речевым оборотом. После обсуждения делался вывод — можно доделать или «в корзину». К тем, кто не дорабатывал, а сразу «накидывался» на новое, Эльга Львовна несколько теряла интерес. Ждала от несмышленышей профессионализма.

Юрий Борисович Корнеев лекций не читал, семинаров не вел, но привлекал молодых переводчиков к разным сборникам, которые составлял и редактировал. Он был изумительно начитан, обладал фантастической памятью и был до ужаса саркастичен. Притом он поразительно не жалел сил на то, чтобы разобрать с переводчиком почти все замечания, которые делал по ходу работы. Говорил: «Переводчик я средний, а вот редактор прекрасный». В сущности, это был еще один этап учения для меня, и не для меня одной, учения въедливого, иногда насмешливого, но всегда справедливого. После двух стихотворных работ, которые он мне предложил и с которыми я справилась, сказал, что пора осваивать прозу, и в сущности научил меня этому делу (правда, на семинаре у Эльги Львовны я уже чему-то научилась пассивно, хотя сама еще не пробовала) на примере нескольких романов, которые я переводила для книг, которые он готовил как составитель и внешний редактор. Переводчиком он, кстати, был отличным, мог бы и не прибедняться.

— Уже много лет вы заняты грандиозным трудом — переводом цикла «В поисках потерянного времени». Но прежде чем мы поговорим о Прусте, хотелось бы спросить о других ваших работах. Какие из ваших многочисленных переводов вам особенно дороги?

— Небольшая подборка стихов Жюля Лафорга, проза Бодлера (дневники, повесть «Фанфарло» и стихотворения в прозе), пьеса в стихах «Сирано де Бержерак» Ростана и две небольшие пьесы в стихах Гофмансталя, роман Готье «Мадмуазель Мопен».

— Вы взялись за перевод opus magnum Пруста, уже существующего в русских переводах. Мне очень нравится, как ваша коллега Наталья Мавлевич сравнивает перевод с «исполнением партитуры, интерпретацией». Так что задам такой вопрос: в чем заключается ваша уникальная интерпретация этой партитуры? Чем она принципиально отличается от предыдущих?

— Дело не вполне в интерпретации. В семидесятых годах прошлого века наследие Пруста перешло в сферу всеобщего достояния, и его архивы, в первую очередь архив Национальной библиотеки, стали доступны публике. Обнаружилось много неизвестных ранее рукописей Пруста, в том числе материалы к роману «В поисках утраченного времени». Текстоведы стали их изучать и на основании позднейшей правки внесли в известный роман некоторые изменения. Многие страны бросились переводить роман заново в новой редакции по изданию в серии «Плеяда» («Галлимар»), а в России никто за это не взялся; существующий перевод считался образцовым. Я поняла, что отступать некуда, и принялась за эту работу наобум, а когда уже перевела начисто первую часть, предложила рукопись издательству «Азбука», которое сразу же опубликовало ее отдельной книжкой и предложило мне продолжать. Чем и занимаюсь до сих пор. В моем переводе учтены позднейшие изменения (Пруст продолжал работать над романом буквально до последнего дня жизни), они невелики, но у Пруста все важно, по дороге исправляю немногочисленные неточности и пропуски предыдущих переводов, а интонация — дело такое, ее можно заметить только со стороны. Мне-то кажется, что я просто перевожу как слышу...

— Работа над «Поисками» наверняка требует не только таланта, но и колоссальной исследовательской подготовки. С какими главными трудностями в этой области вы столкнулись при работе над уже опубликованными четырьмя томами?

— Трудностей могло быть намного больше. Сперва я переводила с чувством, будто барахтаюсь в волнах и вот-вот утону, а получается что-то не то. Тогда я поискала в интернете, в каком университете есть специалист по Прусту (я жила тогда в Америке, в Вашингтоне), и поступила в аспирантуру Мэрилендского университета, где нашла не только научного руководителя, но впоследствии большого друга (в день моей защиты мы перешли с ним на «ты» и до сих пор переписываемся). Профессор Жозеф Брами досконально знает роман Пруста и чуть ли не всю научную литературу по «Поискам», отвечает на все мои вопросы и всячески помогает. А в аспирантуре я сперва слушала его курсы о Прусте (и многие другие курсы прекрасных французских профессоров), потом много с ним беседовала, пока писала диссертацию.

— Вопрос, который возникает у многих читателей в первую очередь, как только они берут в руки ваши переводы Пруста: почему некоторые названия томов (и самого цикла тоже) вы перевели иначе? Чем продиктованы эти решения?

— Там, где было возможно, я нарочно придумывала свои названия, в каких-то случаях, боюсь, не очень удачные, чтобы не заниматься плагиатом: ведь название — это часть текста. Если это было невозможно — оставляла то же, что у предшественников.

— Сейчас вы, насколько мне известно, работаете над «Пленницей». Последние три тома, вышедшие уже после смерти Пруста, считаются еще более сложными с текстологической точки зрения. Расскажите, как продвигается работа и в чем специфика перевода именно этих, как я понимаю, не авторизованных до конца частей цикла?

— Они, вообще-то, авторизованные. Пруст успел дописать свой роман и даже написать в конце слово «Конец». Правда, уже после этого он продолжал дорабатывать свою книгу. Метод у него был такой: он правил и дописывал вставки в разные места текста, но все эти поправки и вставки касались в основном действительно только трех последних томов. Поэтому надо думать, что, готовя эти три последних тома к печати, он бы еще что-то поменял. Но мы просто переводим последние версии текста как он есть. Может быть, «Пленница» и «Исчезновение Альбертины» менее «выстроенные», но это тот же Пруст, там тоже есть прекрасные страницы и общий уровень вполне достоин автора. Так что пока я спокойно перевожу так же, как и раньше.

— В своей исследовательской работе вы касались связей Пруста с русской культурой. Что роднит его с русской литературной традицией? Какие параллели с творчеством, например, Толстого или Чехова, вы для себя находите?

— С Чеховым у Пруста странная параллель. Есть один важный эпизод в «Поисках», который удивительно совпал с эпизодом из «Чайки», причем заведомо ясно, что ни Чехов не читал Пруста, ни Пруст не читал Чехова, а писали они почти одновременно. Видимо, совпадение случайно и тем более поразительно. Тут простор для фантазии.

С Толстым текстуальных совпадений как будто нет, но зато он с юности был любимым автором Пруста. И его объективность в описании мыслей и чувств героев удивительно напоминает прустовскую, так же как и рассуждения автора, которые вклиниваются в повествование. Не говорю уж о пристрастии к длинным фразам! Вообще, Россия еще как присутствует в «Поисках» на всех уровнях. Персонажи, исторические и выдуманные, ссылки, например долгий разговор о Достоевском, «Русские сезоны», да и многое другое.

— Ваша цель — впервые в истории русской литературы перевести весь цикл в одиночку. А известны ли вам подобные прецеденты в мировой практике — полные переводы «Поисков» на другие языки, выполненные одним человеком?

— Первый перевод Пруста, выполненный на английский язык, сделал целиком один человек, Скотт Монкрифф (C.K. Scott Moncrieff) с 1922 по 1930 год. Он был страстным поклонником Пруста и состоял с ним в переписке.

— Работа над циклом Пруста — это марафонский, почти подвижнический труд, требующий абсолютной концентрации. Находится ли в вашем нынешнем рабочем графике место для других авторов и текстов?

— Почти нет, а если отвлекаюсь на что-то другое, не поспеваю с переводом. Но я веду семинар по переводу французской поэзии и раз в месяц с удовольствием отвлекаюсь на работы участниц семинара. Они молодые, одаренные, я мало чему могу их научить, но как-то их объединяю, что ли.

— Вам принадлежит замечательное определение переводчика как «помеси писателя с исследователем». Какая из этих ипостасей доминирует в вас при работе над Прустом? Как вам удается совмещать скрупулезность ученого с интуицией и свободой художника слова?

— Скрупулезность у всех переводчиков постепенно входит в привычку. Ну а мне хорошо, я за эти годы собрала целую библиотеку книг о Прусте, и мне удается найти ответы на многие вопросы, а если не удается — спрашиваю у друзей-французов, у Жозефа Брами и у замечательной переводчицы русской прозы и поэзии Софи Бенеш. В остальном я чистой воды переводчик...

— Такое многолетнее, глубочайшее погружение в мир одного автора — это наверняка уникальный жизненный опыт. Что вам дал Пруст за эти годы — не как переводчику, а как человеку? Изменил ли он ваш взгляд на время, память, искусство или может даже на саму жизнь?

— Мне кажется, Пруст вообще душеполезное чтение. Психологи советуют его читать тем, кто страдает от душевной смуты. Что еще в нем удивительно — это то, что он любит своих героев. Причем всех, хороших и плохих. И его терпимость — от глубокого понимания человеческой натуры и истоков человеческих поступков. Его роман преподносит на каждом шагу много неожиданностей, причем не сюжетных — сюжет у Пруста по мере чтения почти не заметен, — это что-то другое. Вдруг понимаешь: ага, вот, оказывается, что нами движет, вот, оказывается, как это происходит. И потом трудно забыть, что эту книгу, особенно ее последние тома, пишет тяжело больной человек, пишет наперегонки со смертью, и он уже знает то, чего мы в общем не знаем и знать не можем. Не могу сказать, что способна чему-то у него научиться, у гения чему ж научишься, но какие-то события и поступки людей, включая и себя, я, наверное, стала понимать лучше. Кроме того, его роман — вершина интертекстуальности, и, чтобы справиться с переводом, приходилось на первых порах очень много читать, смотреть, слушать. От последних квартетов Бетховена до полотен Беноццо Гоццоли, от Гюисманса до нехрестоматийного Анатоля Франса и братьев Гонкуров. Может быть, я стала терпимее... Хотела бы научиться у него стойкости.