Проклятие памяти Льва Троцкого

Интервью с исследовательницей раннесоветской литературы Вирджинией Пили

— Вы изучаете влияние Льва Троцкого на раннюю советскую культуру, но почему он, народный комиссар по военным и морским делам, вообще оказался связан с этой сферой?

Вирджиния Пили

Вирджиния Пили

— Троцкий всегда очень интересовался культурой. Его активная работа в культурной сфере связана с его ролью в Красной армии, которая была для него авангардом, передовым отрядом советского народа. Он хотел, чтобы красноармейцы были грамотны, знали географию, разбирались в культуре и политике, поэтому красноармейцев интенсивно подготавливали политически, учили грамоте и не только. После окончания Гражданской войны Троцкий больше стал заниматься культурой, делая ее доступной и понятной всем, но не упрощенной. Он говорил, что это не пролетарская культура, а культура переходного периода, после которого представители низов смогут выйти на новый, мировой уровень. Он верил, что таким будет новый мир, построенный на руинах разрушенного старого, в котором бедные люди не имели доступа к литературе, театру и так далее.

— На чем базировались его представления о культуре?

— Культурная теория Троцкого основывается на его концепции перманентной революции — новая культура может быть построена только на руинах старой. Основной посыл Троцкого состоит в том, что все только начинается, мы стоим в самом начале пути, ознаменованном переходным периодом. После революции русский народ оказался без литературы, театра и искусства, потому что все силы ушли на долгий путь к революции — просто не было времени изучать то, чем занимались оппоненты. Настоящая новая культура должна появиться уже после победы мировой революции, а до этого времени нужно работать над освоением мирового наследия и созданием нового быта. Конечно, это очень сильно влияло на интеллигенцию 1920-х годов, многие поддерживали его теорию — например, Александр Воронский. Как раз он старался объединить самые лучшие силы русской литературы того времени — «попутчиков», по определению Троцкого — для создания этой самой новой культуры. Но были и такие институции, как «Пролеткульт» и «На посту», которые боролись за настоящую пролетарскую культуру, формирующуюся здесь и сейчас и безо всякой оглядки на прошлое.

— С чего началось ваше увлечение русской литературой?

— У нас дома были старые издания русской классики — Достоевский, Толстой, Гоголь. Еще в школе я начала читать эти книги, и мне чрезвычайно понравилось. Так я и начала интересоваться русской литературой, а потом стала читать только ее и не хотела читать ничего другого. Больше всего мне понравился Достоевский, «Преступление и наказание» — помню, как читала этот роман в школе под партой прямо на уроках. Когда пришло время поступать в университет, я уже знала, что хочу пойти на филологический факультет или на факультет иностранных языков. К тому моменту я уже хорошо разговаривала по-английски, но мне хотелось выучить какой-то более интересный язык, и русский был более чем подходящим. Вначале мне пришлось трудно, но я была влюблена в Россию, поэтому дело пошло, и вот уже десять лет, как я занимаюсь русским языком и русской литературой.

— А откуда у вас дома взялись Гоголь с Достоевским — для Италии это обычное дело?

— Моя мама работала учительницей в школе, она всегда очень много читала, поэтому у нас дома была много книг. Не могу сказать, что в каждой итальянской библиотеке есть томик с русской классикой, но в семьях, которые увлекаются чтением, Достоевский и Толстой, конечно, будут.

— Насколько хорошо вы понимали, что происходит в этих книгах? Мне кажется, что сегодня даже молодым русским читателям не так легко вникнуть в их содержание, не говоря уже об иностранцах.

— До русской литературы я читала в основном английскую. Когда я взялась за Достоевского, а потом и за Гоголя в шестнадцать лет, я, конечно, не очень понимала мир, описанный ими, но он был интересным, фантастическим и непохожим на итальянский или английский. Надо сказать, что мои книги были старыми, переведенными не с оригинала, а с французского языка, многие из них не содержали примечаний и предисловий. Может быть, именно поэтому я стала изучать русский язык. Я понимала: чтобы по-настоящему открыть этот мир для себя, надо читать не перевод, а оригинал.

— С чего начались ваши занятия русской культурой начала XX века?

— Моей первой любовью был Маяковский. Я писала свою первую диссертацию о нем, а вторую о ЛЕФе, и тогда в ней появился Борис Арватов. Изначально я хотела заниматься футуризмом, мечтала писать об истории ЛЕФа, но выяснилось, что в итальянской академии это никому не интересно, как и сам Маяковский.

— Почему? Слишком локальный феномен?

— Да. Думаю, что в Италии представители русского авангарда воспринимались тогда в связке с коммунистической идеологией, поэтому они выглядели слишком политизированно. В 1960–1970-е годы некоторые итальянские исследователи занимались ими, особенно Арватовым, но это были единичные случаи.

— Если ЛЕФ и Маяковский казались чем-то локальным и политически ангажированным, то Арватов и подавно. В России им почти никто не интересуется — как вы познакомились с его творчеством?

— Мое знакомство с Арватовым было следствием увлечения ЛЕФом и Маяковским. Мне стало известно, что в РГАЛИ хранится неопубликованная книга Арватова о Маяковском, до этого момента я о нем не слышала. После того, как я прочла эту книгу, я постаралась узнать больше об ее авторе, понять, каковы были его идеи, как он воспринимал связь искусства с политикой, все больше им увлекалась и углублялась в его работы.

— Мое знакомство с Арватовым было следствием увлечения ЛЕФом и Маяковским. Мне стало известно, что в РГАЛИ хранится неопубликованная книга Арватова о Маяковском, до этого момента я о нем не слышала. После того, как я прочла эту книгу, я постаралась узнать больше об ее авторе, понять, каковы были его идеи, как он воспринимал связь искусства с политикой, все больше им увлекалась и углублялась в его работы.

— В чем, на ваш взгляд, сегодня заключается ценность наследия левых теоретиков — авангардистов, лефовцев, Арватова, которые остались в далеком прошлом? Их наследие могло быть актуализировано в 1970-х, когда возникла новая волна авангарда, но что их идеи могут дать нам сейчас?

— Интересный факт: чем больше я увлекалась Арватовым, тем чаще я смотрела на литературу и другие культурные явления его взглядом, через призму его идей. Теория Арватова основывается на представлении о том, что культура, экономика и политика всегда очень сильно связаны между собой. Для меня это волне актуальное наследие, идеи Арватова можно рассматривать и как часть истории идей, и как рабочий исследовательский инструмент.

К примеру, для того, чтобы разобраться с влиянием Троцкого на культуру 1920-х, я пользовалась различными методами, в том числе и методами Арватова. Заниматься этой темой довольно трудно, потому что очень многие материалы просто исчезли из архивов, и мне приходится работать с косвенным влиянием, то есть с тем, как культура реагировала на слова Троцкого. В литературной критике тех лет его, конечно, очень часто цитировали, но этим дело не ограничивалось. Например, в то время в одном из номеров газеты «Красная звезда» было опубликовано письмо деревенского активиста, который рассказывал, как обучает политической грамотности и культуре людей в своей деревне — его письмо пестрило цитатами из Троцкого.

— Чей подход был более продуктивным: Бориса Арватова, теоретика производственничества, ратовавшего как раз за создание пролетарской культуры с нуля, или Троцкого — с его освоением наследия предшествующих веков в ходе подготовки к мировой революции?

— Трудно ответить на этот вопрос, все-таки я очень привязана к Арватову и его кругу. Мне очень нравится его теория искусства как способа организации жизни, но я думаю, что в контексте того времени был прав именно Лев Троцкий. Это видно из архивных материалов. Например, в 1920-е просто не хватало средств, не было бумаги и станков, чтобы печатать книги, очень многие люди оставались неграмотными. Конечно, Троцкий предлагал небыстрый путь, но он был самым резонным.

— Почему этим занимался он, а не Луначарский?

— Троцкий вышел из Гражданской войны победителем и приобрел огромное влияние, все относились к нему как ко второму после Ленина. В то время появилось очень много портретов с двумя профилями — Ленина и Троцкого. В выпуск журнала «Красноармеец», посвященный празднованию двухлетия революции, были вклеены большие постеры с изображением Троцкого и Ленина, которые люди, вероятно, вешали дома на стены. Скорее всего, они это делали добровольно, хотя прямых свидетельств в пользу этого нет, есть только записанные значительно позднее рассказы очевидцев. Согласно этим рассказам, такие портреты появлялись и на официальных зданиях. Я нашла очень много поздравительных писем Троцкому от простых людей на его дни рождения, в них люди обращались к нему как к красному вождю. К сожалению, многие материалы, свидетельствующие о популярности Троцкого, утеряны. Думаю, что такая популярность и дала ему право влиять на культуру. Кроме того, у него было окружение, активно использовавшее его идеи, а Луначарский вращался в совсем других кругах.

— Луначарский был ближе к Богданову.

— Именно. Очень многие поэты и писатели, ориентировавшиеся на Троцкого, были красноармейцами, участвовавшими в Гражданской войне, особенно это касается молодых поэтов-комсомольцев вроде Александра Безыменского. Конечно, с готовностью принимали его влияние в культуре, потому что для них он был победителем и имел огромный авторитет.

— Мне кажется, что сейчас Троцкого как интеллектуала уже мало кто воспринимает. Вообще, к нему относятся в лучшем случае сдержанно, но чаще всего — сугубо негативно. Непонятно, на чем основывался его авторитет у людей того времени, почему они тянулись к такому жестокому прагматику, вешали эти совместные портреты с Лениным и так далее.

— Это связано в первую очередь с победой в Гражданской войне. В газетах для красноармейцев я нашла много обращений Троцкого к молодежи: он говорит о том, что надо учиться читать и писать, а потом, когда война кончится, они приедут домой и будут обучать свое окружение — таким образом они все вместе постепенно будут строить новый мир. Он усиленно работал, чтобы привнести культуру в быт. Нельзя строить культуру из воздуха, как говорили об этом пролеткультовцы, — нужно много и усердно работать, и со временем все получится. Это звучало весьма внушительно, особенно в кризисной ситуации.

— Почему Воронский решил работать именно с Троцким?

— Самое интересное в моей работе — то, что очень много архивных материалов просто испарилось. Я приехала в Россию с наивной надеждой на фонды Воронского, но оказалось, что они практически пусты. Я искала документы, связанные с «Красной новью» [влиятельный литературный журнал, выходивший с 1921 года; Воронский был главредом «Красной нови» до 1927 года, когда его обвинили в троцкизме и сняли с должности. — Прим. ред.], но они тоже исчезли. Военный корреспондент Лев Сосновский, который был с Троцким в левой оппозиции, очень много писал о Гражданской войне, но его фонд тоже пуст. Фонд Ларисы Рейснер, которая была связана с Троцким, тоже пуст. В фонде Безыменского есть письма от 1927 года, когда Троцкий уже не имел такого влияния на культуру. Те материалы, что мне удалось найти за три месяца работы с архивами, не позволяют ответить на вопрос, почему Воронский решил работать именно с Троцким. Таких документов просто нет. Думаю, что их систематически уничтожали. Надеюсь, что-то осталось в архиве ФСБ, но для того, чтобы туда попасть, нужно специальное разрешение; надеюсь, оно у меня будет.

Манекен Троцкого в Музее истории Гражданской войны в Свияжске

Манекен Троцкого в Музее истории Гражданской войны в Свияжске

— В личном архиве Воронского осталось что-то интересное?

— Очень мало. Там прямо видно, что кто-то пришел и уничтожил все материалы. Воронский написал цикл биографических произведений, но нет никаких подготовительных записей к ним. Осталось совсем немного его документов и признание в том, что он организовал троцкистское общество, написанное под арестом в 1930-х годах. Или, например, я узнала, что в 1923 году в журнале «Огонек» вышла статья под названием «День Троцкого», где Льва Давидовича очень хвалили, рассказывали, как он работает и что он делает. Я пришла в Ленинку и заказала этот номер «Огонька», но статьи там не оказалось. Потом я заказала тот же номер в Исторической библиотеке, там статья была, но ее туда вклеили обратно, а до этого вырезали.

— При таком количестве всего, что публиковалось в те годы, как можно было все так основательно уничтожить?

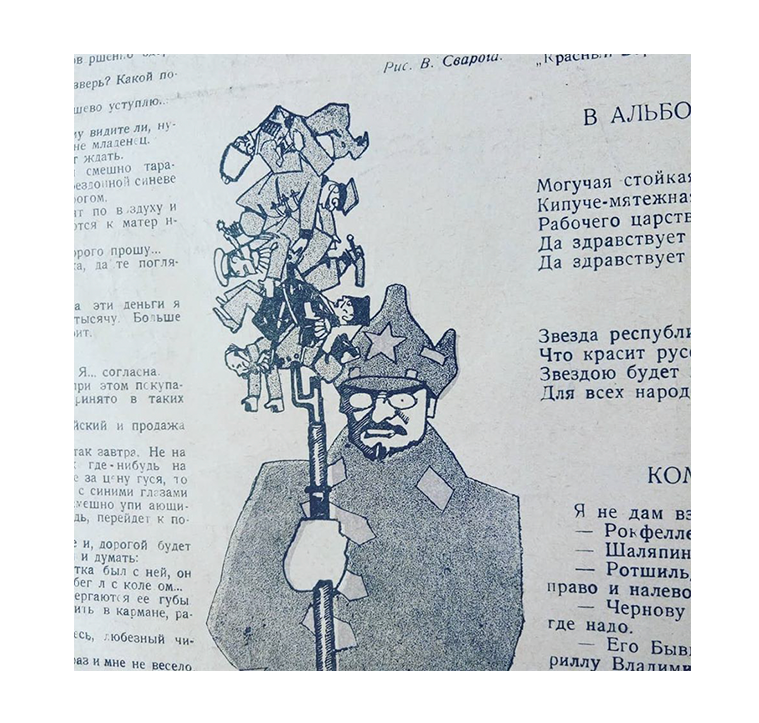

— Это делалось методически в архивах всех библиотек. Но иногда мне попадались очень курьезные материалы. Например, я нашла в «Крокодиле» маленький рисунок с Троцким, который сидит с боевым видом на своем поезде и куда-то мчится. Этот маленький рисуночек, 5 на 5 сантиметров, наверное, просто затерялся среди других, поэтому его и не уничтожили. Мне все это очень напоминает древнеримское наказание damnatio memoriae — «проклятие памяти», которое применялось к государственным преступникам, по сути, к проигравшим в политической борьбе. Уничтожались все упоминания о человеке: он вычеркивался из летописей, удалялись его изображения, сбивалась мозаика с упоминанием его имени, чтобы никто в будущем не помнил о нем, потому что он проиграл. В известном смысле то же самое произошло и с Троцким.

— Почему вас так волнует этот сюжет и какова конечная цель вашего исследования?

— Для меня это сродни открытию нового мира. Я хочу показать, что очень многие культурные ценности 1920-х годов были утеряны. Исследования этого периода очень ценны с точки зрения поиска скрытых влияний на культуру, а в культурном поле того времени, бесспорно, происходило очень много интересного. Исследовать влияние Троцкого — значит раскрыть влияние на культуру «потерянных людей», которых было очень много. Они были связаны с Троцким и влияли на культурное поле в разной степени: кто-то слегка, а кто-то, как тот же Воронский, существенно. Сегодня мы об этом почти ничего не знаем, потому что эти люди просто исчезли из поля видимости исследователей. Нужно постараться их найти, чтобы понять, как все было на самом деле.