«Правдивое слово есть гражданский подвиг»

Большой текст о литературной практике самодоноса в царской России. Часть 2

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Мария Цебрикова: «нравственное право» и «гражданский подвиг»

В ряду консервативного философа и старовера не хватает журналистки, боровшейся за эмансипацию женщин, а ведь палитра российского самоизвета XIX столетия знавала и такую. Сотрудница некрасовских «Отечественных записок» Мария Константиновна Цебрикова, проникнувшись революционными идеями в 1860-е, вела мирную борьбу с «реакционными идеями» на страницах либеральной прессы. Однако уже в это время племянница декабриста Николая Цебрикова привлекла к себе внимание «компетентных органов». Во внутренней переписке III Отделения ее окрестили «писательницей в нигилистическом духе» и отмечали, что она негативно влияет на умы молодежи.

На путь самоизвета Цебрикова вышла в 1889 году. Не вызывает сомнения, что это был ее осознанный выбор. «Неблагонадежная» писательница, затрагивавшая в своих произведениях остросоциальные темы, в самый разгар контрреформ Александра III выпустила в Париже «Открытое письмо», адресованное лично венценосному любителю закручивания гаек. Мария Константиновна в этот момент сама была за рубежом, деятельно участвуя в выходе брошюры, наделавшей в России немало шума. Предвидя возможные последствия, она практически сразу вернулась на родину и разослала свое письмо не только тем, кто сочувствовал ее идеям, но также чиновникам и самому царю.

Цебрикова добилась своего: родина приняла ее в объятья, сначала арестовав, а затем выслав на север Вологодской губернии. Здесь, а чуть позже в Смоленской губернии, писательница прожила под надзором полиции четверть века. Ей был запрещен выезд в Москву и Петербург, впрочем, некоторые произведения все же печатались в подцензурной прессе.

Конечно, «Открытое письмо Александру III» было своего рода манифест, декларация убеждений. Как обстоятельства его появления на свет, так и сам текст не оставляет сомнения, что важным мотивом Цебриковой была провокация власти на репрессивные действия. В письме содержалась довольно резкая критика политики контрреформ царя и призыв к ее изменению. Однако вряд ли Цебрикова всерьез рассчитывала на то, что царь прислушается к ее советам — они касались слишком болезненных и серьезных вопросов.

Например, писательница призывала вернуть упраздненный институт сельских мировых судей, сделать гласными судебные разбирательства по должностным преступлениям чиновников, упразднить искусственное поддержание дворянских банков, выдававших ссуды представителям привилегированных сословий за счет повышения налогов на основное население страны.

Цебрикова касается и острых политических вопросов, которые порою звучат крайне актуально и в наши дни. Некоторые пассажи письма балансируют на грани личных выпадов и угроз самодержавному адресату. Цебрикова напоминает случаи цареубийств Петра III и Павла I, нелестно отзывается о «мрачной поре» правления Николая I, обвиняет самого Александра III в том, что все лучшие земли, «завоеванные кровью народа», он присваивает себе и раздает своим приближенным. Наконец, достаточно угрожающе звучат ее слова о религиозных гонениях: «Придет пора, когда гонение за право мыслить и веровать по совести будет казаться страшным сном: гонение ведет к тому, что пора эта придет в зареве пожаров и дымящейся крови».

Любопытно, что именно религиозный вопрос в письме Цебриковой занимает важное место среди прочих гнойников тогдашнего общества. Конечно, преследование старообрядцев и «сектантов» было заметной частью имперской политики, и оно вызывало чувство искреннего негодования у образованных слоев общества. Однако религиозный контекст очевиден не только в той части письма, где Александра Константиновна порицает притеснения «раскольников».

«Учению Христа», с ее точки зрения, противоречит социальное расслоение, сполна выразившееся в знаменитом циркуляре «о кухаркиных детях». Напомню, что согласно этому акту в высшие учебные заведения допускались лишь представители привилегированных сословий. Неравенство пускало корни и в школах, где преференции и продвижение получали ученики из обеспеченных слоев: «Какие уроки вынесет ребенок из школы, где гонят бедного брата? Он с первого шага из дома видит противоречие правительства с учением Христа».

Очевидно, прогрессивная писательница-«нигилистка» имела свое представление о священном. Возможно, оно восходило к образцу христианских мучеников, приобретая черты «гражданской» жертвенности, которую неоднократно подмечали в поступках русских революционеров. Неслучайно Цебрикова говорит, что «правдивое слово есть гражданский подвиг» и завершает свое письмо патетическим восклицанием: «я в совести своей глубоко сознаю свое нравственное право и свой долг русской сказать то, что сказала». Именно поэтому ее произведение мы можем смело занести в нашу подборку самоизветов.

Стоит сказать, что подобного рода случаи изредка повторялись и в советское время, принимая разные формы. Например, по слухам, переводчица Татьяна Гнедич в 1944 году сама явилась в партком и вернула партбилет, сказав, что недостойна быть членом ВКП(б). Именно эта выходка, согласно нарративу, стоила ей вполне реальных десяти лет ИТЛ. Подобные случаи вызывают удивление тем паче, что они носят характер заранее подготовленных продуманных акций. Это вовсе не спонтанный плевок в лицо преследователям, вырванный палачами у жертвы, но вполне осознанная тактика, хоть и не лишенная аффективности. Попробуем разобраться, отчего самоизвет занял свое место среди многообразных форм сопротивления человека карающему механизму власти.

Пророки, юродивые и преступники

Cобытием, запустившим в России своеобразную традицию самоизвета, были религиозные гонения XVII века. Однако почему в кризисной ситуации беспрецедентных идеологических преследований некоторые избирали именно такую, неожиданную тактику? Отбросив самую банальную, психологическую, или даже психопатологическую версию (которой как раз в свое время и придерживались власти), ответ можно искать в исторически предшествовавших литературных образцах и в плоскости дискурса власти. Благодаря этим поискам понятие самоизвета приобретет более четкие очертания.

Самую явную аналогию действиям самоизветчика мы находим в проповеди ветхозаветных пророков. Большинство из них встали на свой путь, открыто обличая сильных мира, за что и поплатились: Ветхий Завет пестрит упоминаниями смертей и преследований обличителей. Казалось бы, в их действиях есть многое из набора добровольных мучеников. Смелое противостояние власти, декларативность, провоцирующая власть на агрессию, стремление к страданию ради высшей цели. Однако есть и существенное отличие. Все ветхозаветные пророки выступали с позиции защиты закона Моисеева от нарушений. Другими словами, как блюстители закона они обладали высшей легитимностью, так как за их плечами стояла глыба еврейского права.

Единственным исключением в череде пророков и обличителей выступает новозаветный образ Христа, казненного как раз за нарушение закона. С точки зрения формальных иудейских правил его осуждение было справедливо. Однако именно в этом случае впервые отчетливо обозначилось противоречие между формальными правилами и моральной правотой. Более того, именно Христа мы могли бы назвать первым самоизветчиком, так как его приход в Иерусалим перед судом и казнью описывается как сугубо добровольное предание себя на казнь. Евангелисты настойчиво повторяют, что Христос, как Бог, знал, чем все закончится.

В христианской традиции, развившейся на основе новозаветных текстов, наиболее близка к самоизвету другая практика — юродство (о юродстве и его месте в византийско-русской культурной традиции можно прочесть в замечательной книге Сергея Иванова «Блаженные похабы. Культурная история юродства»). Под ним подразумевали добровольную имитацию безумия для принятия бесчестия «Христа ради». Зачастую оно выражалось в демонстративном нарушении писаных и неписаных правил поведения в обществе, провоцирующих осуждение и непонимание окружающих. Конечно, правила этикета — это не государственный закон, а общественное порицание — не приговор суда, однако и в том, и в другом случае речь идет о социальных нормах, а в их основе, как ни крути, — сила социального принуждения.

Таким образом, разница между проповедью ветхозаветных пророков и самоизветом заключается в их отношении к закону. Пророки выступают от лица закона, а те, к кому они обращаются с обличением, стоят в позиции преступников. Самоизветчик, напротив, является преступником (изменником) по формальным критериям, однако основным мотивом его действий является осознаваемая им моральная правота. При этом провокация юродивого находится в плоскости неписаных законов и правил приличия, в отличие от самоизвета, претендующего де-факто на государственное преступление.

Когда речь заходит о преступниках и законе, мы волей-неволей входим в запутанный мир юридического дискурса. Собственно, слово «самоизвет» производно от термина, непосредственно связанного с языком следствия и судебного процесса: «извет» означает «обвинение», «донос». Современная правовая практика знает еще три, чем-то отдаленно схожих с доносом на себя, понятия: самооговор, признание вины и явка с повинной. Однако ни одно из этих юридических понятий не описывает коллизию самоизвета. Признание вины может быть добыто в ходе делопроизводства, явка с повинной в большинстве случаев означает раскаяние человека в содеянном, в то время как самоизветчик не кается в преступлении, но, напротив, осознает свою моральную правоту. Самооговор, в свою очередь, предполагает ложное принятие на себя чужой вины, в то время как самоизвет достаточно правдив. Строго говоря, именно самооговор описан Достоевским в «Преступлении и наказании» в случае упоминавшегося маляра Миколки. Сам же Раскольников в конце романа совершает явку с повинной.

Несмотря на то что современный правовой дискурс не знает такого понятия, как самоизвет, именно в языке судебного процесса мы должны искать глубинные истоки этой своеобразной практики.

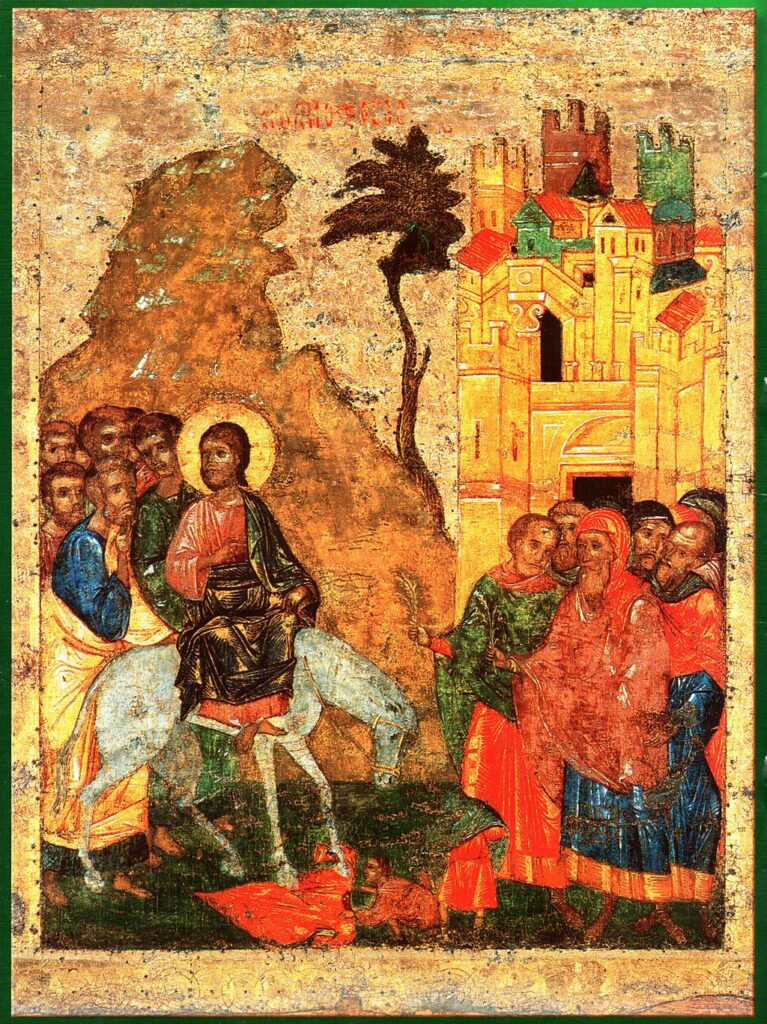

Вход Господень в Иерусалим, икона, Россия, XIV в.

Вход Господень в Иерусалим, икона, Россия, XIV в.

Язык процесса и дискурс власти

Достаточно банальным стал тезис о том, что одним из важных приоритетов власти является контроль над дискурсом. Именно власть пытается контролировать смыслы и решать, что, где, как и при каких обстоятельствах мы можем говорить, а чего не можем. Чем лучше она может это контролировать, тем более властной эта власть является.

Очевидно, что нигде власть не господствует так тотально, как в языке следственного и судебного делопроизводства. Она задает вопросы, принимает показания, дает санкции, разрешает либо запрещает реплики и т. д. Но самое главное — лишь власть имеет право выносить обвинительный вердикт.

Если посмотреть на следствие и суд с позиций философии языка, то весь процесс предстает перед нами, как сконструированный из так называемых перформативных высказываний. Что это значит?

Термин «перформатив» введен философом Джоном Остином в цикле лекций «Как действовать с помощью слов?» («How to do things with words?»). Само название работы приоткрывает тайну перформативного высказывания. По мысли Остина, это высказывание, которое содержит в себе действие. Например, выражение «Я клянусь!» или ответ невесты «Я согласна» при заключении брака. Оно не просто описывает какое-то действие, но является этим действием — разумеется, если произнесено в определенных обстоятельствах уполномоченными лицами.

Одним из подобных обстоятельств является судебное и следственное делопроизводство, где ничто не произносится и не делается просто так. Даже описания обстоятельств при даче показаний являются не просто описаниями или констатацией факта, но действием — свидетельством. Что уж говорить о признании вины или вынесении вердикта?

Именно судебный дискурс, опираясь на перформативность, переворачивал с ног на голову самоизвет. Начнем с того, что лежит на поверхности: в каком-то смысле самоизветчик выступает обвинителем власти, что в языке судебного процесса невозможно. Там все устроено как раз наоборот, то есть обвинения всегда выдвигает власть. Однако в данном случае самоизвет как перформативное высказывание не достигает цели в полной мере: можно сколько угодно обвинять власть, но ей от этого будет ни тепло, ни холодно. А все потому, что, как сказал бы Остин, в данном случае мы имеем дело с неудачей в применении высказывания. Представьте, что кто-то стал раздавать нам приказы, не будучи уполномоченным на это. В ответ на его приказания мы просто посмеемся и покрутим пальцем у виска. Это и есть неудача применения перформатива.

Гораздо серьезней дело обстоит с самой интригующей частью самоизвета — провокационным обвинением самого себя в непослушании. Самоизветчик в этом случае берет на себя функцию судьи и прокурора, или, лучше сказать, заменяет своим действием практически весь процесс. Он и обвиняет, и дает показания, и осуждает сам себя. Самое парадоксальное в данном случае то, что все это он делает без санкции власти, однако власть вынуждена реагировать, волей-неволей признавая реальную действенность такого самопроизвольного «процесса».

В отличие, например, от явки с повинной, которая требует еще проверки фактов преступления уполномоченными лицами, текст самоизвета сам по себе является преступлением. Весьма характерна та растерянность власти, с которой она реагировала на самодоносы в прошлом. По крайней мере, во всех описанных мною ранее случаях санкция следовала без суда, потому что вина самоизветчиков была очевидна. Уместно вспомнить и самый ранний случай самодоноса, упомянутый в литературе. После слов Христа, декларирующих его равенство богу (что было тяжелейшим преступлением по меркам Моисеева закона), члены иудейского суда вскричали: «Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот, теперь вы слышали богохульство его!». Таким образом, все делопроизводство заменялось самодоносом. И если иудейские книжники знали, как реагировать в данном случае, то в более позднее время, с развитием права и правового дискурса, подобная дерзость могла поставить в тупик.

Очевидны попытки власти свести самоизвет к чему-то не заслуживающему внимания. В ход шли аргументы безумия, фанатизма, глупости. Характерна реплика Александра III, которую он якобы произнес, узнав о письме Цебриковой: «Отпустить старую дуру!». Однако «дуру» не отпустили. Власть и в данном случае отреагировала соответствующим образом, тем самым невольно подтвердив правомочность революционерки вершить над собою судебный процесс.

Феофан Прокопович

Феофан Прокопович

Вместо [Роскомнадозор]

На раннем этапе самоизвет существовал в тесной связи с практикой самоубийства. Противники «вольных смертей» прекрасно чувствовали грань, за которой происходит своеобразное ниспровержение функций власти и ее права на насилие. Именно в «своеволии» и «самоуправстве» обвиняли самоубийц на протяжении столетий, задействуя религиозные и моральные аргументы. Феофан Прокопович, сподвижник Петра I, обличая самосожженцев, писал: «Паче же долженствуем не дерзати сами собою на толикий подвиг без собственного божия вдохновения, якоже не дерзает воин на бой без указа начальника своего». Умереть по чьему-то приказу — это здорово! Умереть по своей воле — это нарушение субординации. Ведь только начальство (в другом варианте на его место можно поставить бога) вправе лишать тебя жизни.

Самоизвет — сложное явление, вряд ли можно свести его к какой-то единственной составляющей. За открытой декларацией запрещенных мыслей, конечно, стоит множество мотивов. Однако есть в самодоносе нечто, выделившее его некогда в самостоятельную практику.

Со временем судебные органы научились восстанавливать status quo, и сейчас даже открытая провокация собственного ареста по политическим мотивам будет окутана массой процессуальных тонкостей и дополнительных обвинений, показывающих, что именно власть (и никто иной!) наделен правом вершить разбирательство, обвинять, санкционировать свидетельства и т. д. Однако поиск «самоубийственных» текстов в современности не столь безнадежен, как может показаться на первый взгляд, — как и поиск слабых мест дискурса власти.