«Появлением „Маленького принца“ по-русски мы в значительной мере обязаны Фридочке»

Беседа с Эдвардой Кузьминой о Норе Галь (продолжение)

Стихи

— Что еще можно сказать о маминой юности? Ее детские стихи печатались в «Пионерской правде», в журнале «Барабан», но этот период быстро кончился, а потом много лет мама писала очень много стихов. Я тут притащила несколько тетрадок — давайте их посмотрим. Они, конечно, были под сильным влиянием Блока. Блок был любимый поэт, там полка Блока — четырехтомник, «Письма к родным»... Я потом маме привозила записи по итогам лотмановских лекций, в нашей редакции выходил «Александр Блок — редактор». Видите, несколько книжек маминых стихов — 1926 год, 1930 год, еще 1930 год и написаны мелким-мелким почерком. Они, конечно, по тем временам были ничему не созвучны.

— Прочитаете какое-то стихотворение? Может, есть любимые?..

— Когда мы готовили «Слово живое и мертвое», мы с сыном очень придирчиво все это посмотрели и включили туда несколько стихотворений. В юности на стихи у меня была большая память, но поскольку это пришло не в юности... Последние восемь лет, когда я отдыхаю летом в санаториях, я даю вечера. Мне даже делали афишу: «От Ахматовой до Шекспира». Я читаю наизусть примерно сто тридцать стихотворений, которые никогда не учила, только то, что само запало с юности. Но поскольку мои авторитеты по здоровью говорят, что для борьбы с Альцгеймером надо учить наизусть, то в этом году я, наконец, стала учить — выучила шесть стихотворений Бродского, десять Тарковского, два Левитанского и так далее, но поскольку мамины я не учила, то наизусть я помню только одно маленькое четверостишие:

Все звезды перепрятались в лазурь,

Луна одна торчит на горизонте,

И над землею, черной как мазут,

Раскрыло небо свой огромный зонтик.

— Какой это год примерно?

— В основном 1926–1930, вот эти годы. Уже не наизусть могу еще прочитать, тоже мне нравится:

Стекло истекло проклинающим звоном,

Упало, распалось осколками искр,

И в красное небо покорно, влюбленно

До низкого диска склонен обелиск.

Ласкает закат, а на скатах раскаты.

За городом громы, угроза грозы,

Лиловые молнии ломкие смяты

И в шепоте капель капризный призыв.

Разбилось, дразнилось и взвизгнуло, брызнув,

Стеклянные капли, капели, стекло,

И плакало так ли? Но миг был безжизнен,

И кто-то прошел и пропал за углом.

И папа ее несколько лет за уши оттаскивал от писания стихов, потому что понимал, что она уходит туда от жизни, и прямо буквально чуть ли не запрещал ей, и она потом это бросила и ушла... в переводы.

Кашкинцы

— Вот вы спрашивали про кашкинцев... Первое поколение — прямые ученики Ивана Александровича Кашкина — это Вера Максимовна Топер, Мария Федоровна Лорие, Нина Леонидовна Дарузес, Евгения Давыдовна Калашникова, Мария Павловна Богословская, Ольга Петровна Холмская. Мама — уже второе поколение, она была ученицей Веры Максимовны Топер. Причем я с детства слышала только такой вариант — «Верочка Максимовна». Я застала это поколение девочкой, бегала к ним от мамы по каким-то делам, мое-то знакомство с ними было достаточно шапочное. Я вам показывала их фотографии, в том числе вместе с мамой. А вот фотография Марии Федоровны Лорие с внучкой, сейчас внучка уже взрослая, конечно. Вот фото Верочки Максимовны Топер. До этого дома она жила в Катуаре. Вот мама, Раечка [Облонская. — прим. Е.К.] и Вера Максимовна.

Фото: Елена Калашникова

Фото: Елена Калашникова

— У Веры Максимовны на станции Катуар был дом?

— Да-да, они жили там и в войну. Там редактировали «Монте-Кристо», и у мамы есть в воспоминаниях — в нашей книжечке, потом в большой книжке, — как она идет к ней по шоссе, и тут же армия, и командир, красный весь, ругается и подгоняет. И мама там спала чуть ли не на полу, на соломе, и при этом работали.

Взыскательный художник

— Что я подумала после нашей встречи? Все, что я вам показывала — все издания «Маленького принца», аудиодиски записей маминых О’Генри и Камю, и кого-то еще — как в фильме-сказке чудесно говорила Татьяна Пельцер: «Это все вокруг да около». Мы не сказали о самом главном, о том, что́ для нас Нора Галь. Почему мы о ней говорим, за что ее ценим? И самую суть Норы Галь раскрыл кто? Конечно, наше все — Пушкин. Это буквально про нее:

Ты сам свой высший суд;

Всех строже оценить умеешь ты свой труд.

Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Мама была именно «взыскательный художник», мастер слова, и вот об этом главном мне хочется сказать.

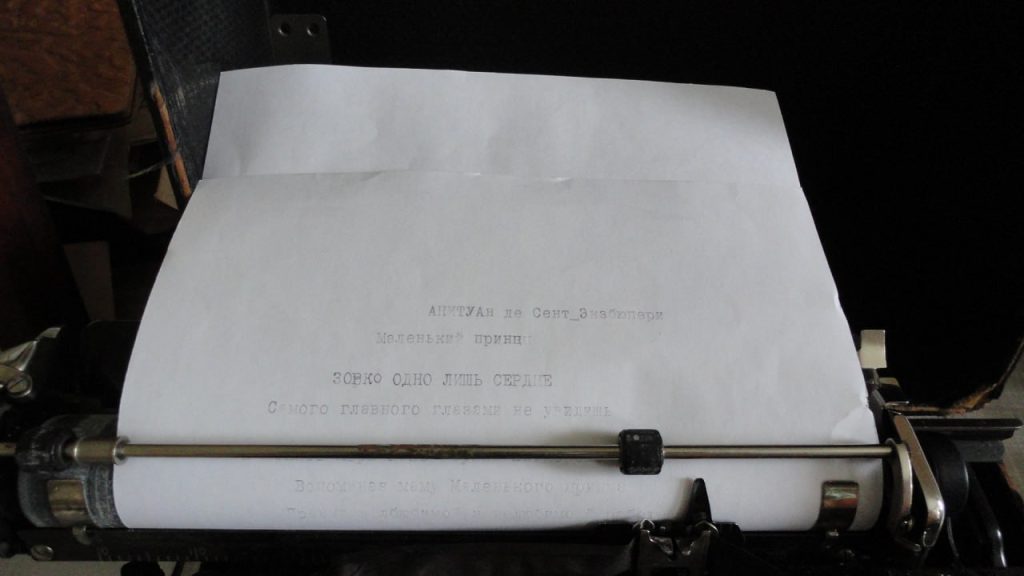

Эта печатная машинка еще довоенная, вы можете представить? Мама на ней печатала круглыми сутками, всегда в Переделкино ее возила. Я так маму собирала в отпуск — на отдых в Переделкино: обязательно машинка, чистая бумага, словари толстые и новая работа.

(Печатает начало «Маленького принца»)

Видите, лента уже бледная — вся выдохлась, а новой ленты уже не купишь. С ошибками печатаю, я и на компьютере всегда так — хочется быстрее, получается с ошибками, а медленно я не люблю. «Маленького принца» я знаю почти наизусть. Когда мы с мамой ходили к Еланской в театр Станиславского, мы брали с собой книгу и по книге следили, и мама потом писала поправочки там, где актер ошибался.

Фото: Елена Калашникова

Фото: Елена Калашникова

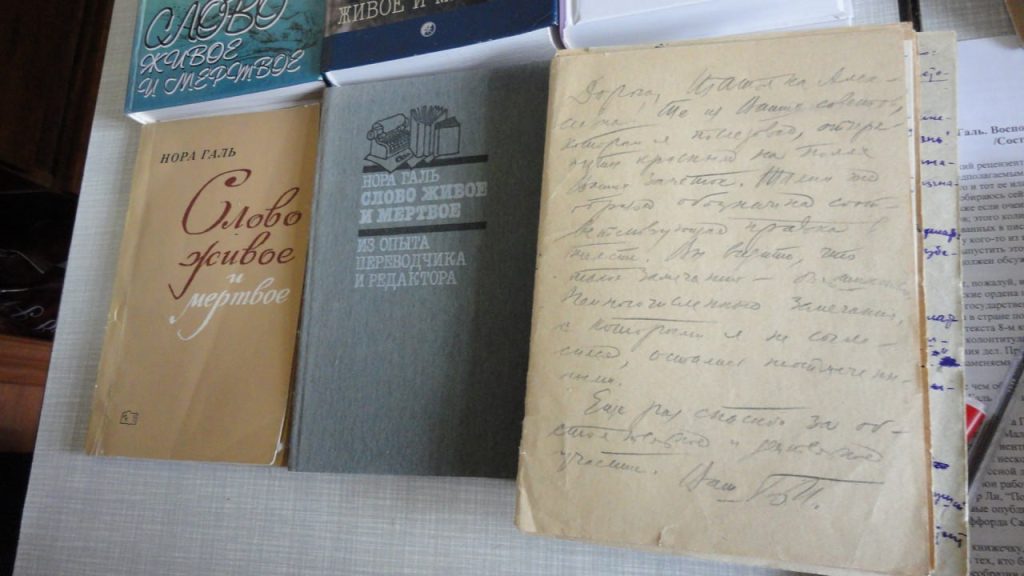

Что касается взыскательного мастера. Конечно, не помня пушкинских строк и не думая о них, люди, которые дарили ей свои книги — это и коллеги, и друзья, и ученики, — очень часто повторяют в своих дарственных надписях эти слова. «Суд», «строгий суд» — причем от самых разных людей. Мария Федоровна Лорие, которая была для мамы старшим поколением «кашкинцев», в 1966 году — до того, как появилось «Слово живое и мертвое», когда уже вся страна узнала маму как строгого критика, а профессионалы это уже знали — дарит ей свой перевод книги Айрис Мердок «Под сетью» с такой надписью: «Дорогой Норе на строгий суд. М. Лорие». То же самое пишут ровесники и друзья. Эда Кабалевская: «Норушке, нашему ангелу-хранителю и строгому критику с любовью». Эда Кабалевская и Сабина Майзельс переводили книгу Элен и Фрэнка Шрейдеров «Ля Тортуга». И потом Сабина Майзельс на книге Уильяма Сарояна «Путь нашей жизни» написала: «Норушке, самому строжайшему моему критику». Видите, даже нарушая все правила, потому что от избытка... В Инокомиссии работала Фрида Лурье, и на своем переводе романа Энн Тайлер «Обед в ресторане „Тоска по дому“» она пишет: «Дорогой Норе Яковлевне с благодарностью за бережное внимание и строгую взыскательность. С низким поклоном ее благородной и доброй душе». Видите, тема «взыскательного художника» в этих надписях повторялась.

Фрида Вигдорова

— Ну и, конечно, нельзя не сказать о главной маминой подруге — Фриде Вигдоровой. Я сейчас часто спрашиваю молодое поколение, для многих это имя вообще не существует, ничего не говорит. А она буквально отдала свою жизнь за спасение Иосифа Бродского. Она поехала на этот кошмарный суд, записала его, эта запись пошла на Запад, поэтому, когда Хрущев ездил за границу, к нему сразу с ножом к горлу: «Что это вы в тюрьму кидаете поэтов?..» Бродского осудили на пять лет и только благодаря ее записи выпустили через полтора года, иначе неизвестно... Сгнил бы он в этой архангельской деревне, и не было бы никакого Нобелевского лауреата. Она год-полтора ходила по инстанциям. В те времена про это нельзя было говорить по телефону, к каждому чиновнику надо было поехать. Она работала в «Комсомольской правде», «Известиях», «Литературной газете» по «справедливым делам» — спасала сотни людей. И она подняла на защиту Бродского всех — Чуковского, Маршака, Шостаковича, Эренбурга... За полтора года этой безумной борьбы у нее разыгрался скорострельный рак, на этом она рухнула и умерла в пятьдесят лет, до сих пор это самая моя большая боль.

Они с мамой подружились на втором курсе института. Фридочка туда перевелась из Магнитогорска, где преподавала в начальной школе. Мама была ее внутренним редактором. Могу вам показать Фридочкину книжку, знаменитую трилогию — «Дорога в жизнь», «Черниговка», «Это мой дом», посвященную Калабалину. Многие еще помнят «Педагогическую поэму» Макаренко, и там есть Семен Карабанов — такой пылкий, цыганистый парень, которого Антон Семенович вырастил в человека. А в жизни он Калабалин, и он действительно тоже руководил таким детдомом для трудных — это «Черниговка». Галя стала его женой и вместе с ним работала все годы, а когда в войну он ушел на фронт, одна в эвакуации в Сибири тянула этот детдом. И эта книжка не раз переиздавалась. Мама ее редактировала, и в одном месте требовалось сократить. У Фридочки на это не было времени, она разрывалась на всех своих общественных и журналистских работах. У меня есть ее книга, которую мама, видимо, готовила для сокращенного варианта. Мама любила ювелирную кропотливую работу. Она проработала, прочесала весь этот солидный том, причем есть еще отдельные списки всяких поправок ее мельчайшим почерком. Это огромнейшая работа: сколько поправок на каждой странице! Вот, вот, вот... Ни одна Фридочкина книжка не выходила без маминой руки. А Фридочка была ее послом в большой мир. Я маму помню только за машинкой по четырнадцать-шестнадцать часов. Пробивать, куда-то ходить было совершенно не ее, тем более у нее с детства было очень слабое здоровье.

И появлением «Маленького принца» по-русски мы в значительной мере обязаны Фридочке. Мы жили после войны в жуткой коммуналке: десять семей, тридцать человек, за фанерной перегородкой уголовник разбирается с родней — и под это все мама работает. А тут у мамы воспаление легких, а Фридочкин муж, такой известный сатирик Александр Раскин, как раз уехал, видимо, в санаторий: у них здесь, в первом писательском кооперативе четырехкомнатная квартира: Фридочка с мужем и две дочери. На время, пока муж уехал, Фридочка взяла маму к себе, чтобы она отлежалась с этим воспалением легких. И в это время к Фридочке пришла преподавательница, по-моему, из МГУ — Ирина Муравьева и принесла на французском «Маленького принца», как издавали тогда для студентов со словариком. И собравшимся гостям она с листа это читала. И Фридочкина младшая дочь Сашенька прибежала к маме: «Смотрите, вот какая книжка!» Мама «заболела» этой книжкой, она перевела ее за четыре дня — без всякой мысли о печати, только для Фридочки и ее дочерей, которые не знали французского языка. В те времена даже мысли такой не было, что это можно печатать, но Фридочка как человек общественного темперамента обошла все десять толстых журналов — книгу нигде не брали. В «Новом мире» сказали, что вроде надо рисунки, а они не дают рисунков, но в основном все не брали потому, что в 1958–1959 годах на этой вещи было клеймо «абстрактный гуманизм». Хотя что такое «абстрактный гуманизм», по-моему, ни один человек в мире не понимает. И Фридочка все-таки добилась своего: пробила публикацию в журнале «Москва». Причем ей помогала и Женя Ласкина (первая жена Константина Симонова), и, по-моему, Ася Берзер. В общем, в августе, когда, видимо, главный редактор был в отпуске, замглавного редактора Овалов подписал разрешение на публикацию, и с тех пор эта книжка пошла так широко в жизнь, что даже в метро я вижу этот лозунг: «Зорко одно лишь сердце», «Ты в ответе за всех, кого приручил»... Так что вот так они дополняли друг друга.

Фото: Елена Калашникова

Фото: Елена Калашникова

Хочу показать фотографию Фридочки и ее девочек: старшая дочь — Галя Кулаковская, а младшая — эта Сашенька Раскина. Первый муж Фридочки — Александр Кулаковский — погиб на войне, как и мой папа, они учились вместе: мама — с моим папой, Борисом Кузьминым, и Фридочка со своим мужем Александром Кулаковским. Вот они на даче в поселке художников Пески, где одно лето я с ними жила, и это было самое счастливое лето в моей жизни: Фридочка, Галя, Сашенька на велосипеде и я на заднем плане скромненько. Фридочка изображала нас так: Галя — «Гав-гав-гав!», я: «Мяу-мяу-мяу!», а Саша: «Мамочка, миленькая, дай я тебя поцелую!» Вот такой был стиль жизни. Поскольку в нашем доме не было праздников, выходных, Новых годов, то на праздники я ходила в семью Фридочки. И вот, скажем, на дне рождения у Гали была такая компания. Это Сашенька, видите две нашивки? Она тогда была председателем совета пионерского отряда, это я, это Алеша Симонов (сын Константина Симонова и Евгении Давыдовны Ласкиной), Таня Урбанович — Сашенькина подруга до сих пор и Галя Горошко, которую я, в общем, не знаю. Вот Сашенька позже — с такими косами. И Галя позже. Это на очередном дне рождения: летом после восьмого класса я жила у них на даче в Песках, и компания была такая: это Сашенька и я, это Алена Вальтер (внучка Шпета), которая потом стала женой Жени Пастернака. Причем они познакомились у Фридочки на дне рождения, и я помню, что тогда страшно удивилась — мы все были дети — восьмой-девятый класс, и вдруг в сторонке присутствует человек в зеленой армейской форме, явно старше, и я не понимала, зачем он. А Аленушка Вальтер поняла и стала его женой, теперь она Елена Владимировна Пастернак, и они вместе с Евгением Борисовичем очень серьезно готовили новые издания Пастернака. Это Галя, это Саша Лентулов — у него по отцу была фамилия Меримов, он внук художника Лентулова. Это Лева Шепелев, который сейчас, по-моему, директор Суриковского училища. Это Валерий Елкин — не знаю его судьбу. И Галя Васильева. Вот Фридочка с девочками. У меня всюду стоят Фридочкины фотографии. Это мой любимый человек, которому я поклонялась с детства. И все ее фотографии совершенно прелестные.

Эдварда Кузьмина и Наталья Катаева (оператор). Фото: Елена Калашникова

Эдварда Кузьмина и Наталья Катаева (оператор). Фото: Елена Калашникова

И сейчас, готовясь к встрече с вами, я нашла мамино письмо Мэри Беккер, которая была знакома и с Фридочкой, и с мамой. Мама пишет о Фридочке: «Кстати, „Маленького принца“ я прочла у Фридочки», и дальше в книжке подробно эта история. «А Фридочка очень хотела, чтобы состоялось мое „Слово“. Оно было задумано еще в 1960-е, в 1960 каком-то году (мама не помнила точно), но все никак не доходили руки, и в конце мне удалось сказать о ней немного. Мы ведь были друзья тридцать лет — с января 1935-го, когда она и Шура Кулаковский перевелись из Магнитки к нам во второй курс, и Галюшу я нянчила, когда они сдавали госэкзамены». Галюшу, то есть старшую дочку Фридочки. И когда я незадолго до своего семидесятилетнего юбилея вдруг решила... Знаете, как говорят: человек должен построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Ну, построить дом в наших условиях... это была кооперативная квартира, которую мне в основном построила мама, посадить дерево — мы как-то с сыном на даче попытались, но, боюсь, что из этого ничего не вышло, но сына я вырастила замечательного, и я решила посмотреть, что я еще сделала, и собрать все свои статьи. Первая моя статья, кстати, тоже благодаря Фридочке была напечатана в журнале «Пионер», когда я училась на втором курсе педвуза. Раньше тогда была такая система: был Дом детской книги, который на всех книгах писал обращение к детям: напишите свои впечатления, и я как человек активный писала, даже нашла сейчас черновик, как я писала о Фридочкином «Моем классе», это ранняя ее книжка. Фридочка давала мне что-то почитать, и в том числе такую замечательную книжку Нины Артюховой «Светлана». Мне книжка очень понравилась, она была очень тонко психологически написана: внутренний мир девушки, которая потом становится пионервожатой. И Фрида говорит: «Напиши!» Я написала, а она отдала в журнал «Пионер», и это напечатали в 1956 году, когда я была на втором курсе. Потом она мне дала книгу тоже очень хорошей армянской писательницы — Норы Адамян. «Ноль три» называлась, то есть скорая помощь. Мне тоже очень понравилось. Фридочка говорит: «Напиши!» Я написала, она отдала в «Новый мир», так моя первая публикация появилась в «Новом мире». И с легкой Фридочкиной руки все 1960-е годы, то есть при Твардовском, я почти каждый год там печатала одну или даже две довольно большие статьи. И о Брэдбери, и о Жуховицком, и о других. В том числе я написала аж три статьи о Фридочке — две были напечатаны в журнале «Семья и школа», я там много лет печаталась. Как моя мама любила книги о детях и подростках и для детей и подростков, так и я эту тематику любила. Одна статья о Фридочке называлась «Светя другим» — эта поговорка точно про нее: «Светя другим, сгораю сам». И эту фразу я выбрала для названия своей книги, а один из друзей моего сына оформил это а-ля Чюрленис. У него есть картина «Дружба», где человек протягивает светящийся шар — то ли свое сердце, то ли что... А тут людям я протягиваю раскрытую книгу: как критик я никогда никого не ругала, у меня не было такого: заявить свои концепции, свое «я», меня вело желание поделиться, я узнала что-то хорошее — мне хочется звонить во все колокола: не пропустите, люди, прочитайте! Вот так я открыла Кривина и две статьи о нем написала. Вторая моя статья о Фридочке — «Источник света», а третью я уже писала не для журнала, а для этой книжки, и она уже просто называлась «Фрида Вигдорова». «Светя другим» — о посмертном сборнике Фридочкиных статей, не о ее художественной прозе. А уже после ее смерти журналистка Ольга Чайковская (тоже очень активная) и Сергей Львов, ее друзья, составили сборник ее статей — про Бродского, про тех, кому она помогала, спасала: какой-то парень сидит в тюрьме несправедливо, она пыталась сократить ему срок, какую-то учительницу обхамили, обидели, каким-то старикам не дали соломы на крышу... Она ездила бог знает куда на перекладных. Ну и через Фридочку мама немного пересекалась с Корнеем Ивановичем, даже сохранился черновик ее письма Корнею Ивановичу.