После «Послесловия»

Что и как писал об Иосифе Бродском Лев Лосев

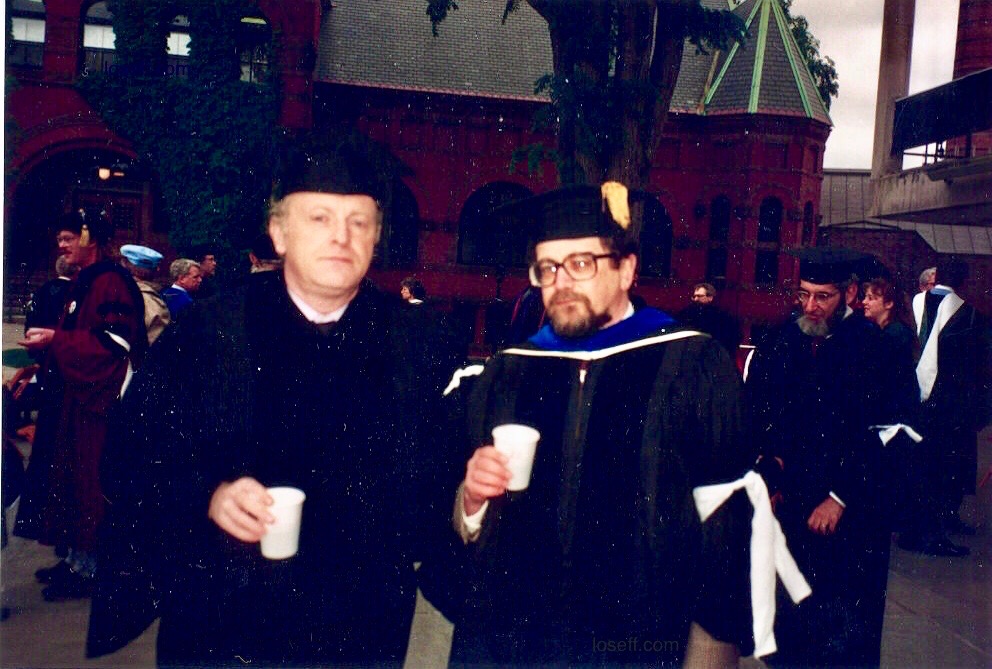

Л. В. Лосев и И. А. Бродский в Келломяки (Комарово), 1971. Фото: Нина Мохова

Среди беспредельно огромной литературы, посвященной Бродскому — от житейских мемуаров до научных монографий, — тексты Льва Владимировича Лосева-Лифшица (1937–2009) занимают особое место. Это так хотя бы потому, что Лосев писал о нем как минимум в трех амплуа: как литературовед, как мемуарист и как поэт. О том, как лосевские образы Бродского соотносятся между собой и что они открывают и в нобелевском лауреате, и в самом авторе, рассказывает Борис Поженин.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Начнем с пары важных моментов.

Во-первых, Бродский сыграл решающую роль в том, что Лосев — сотрудник детского журнала «Костер» — стал сочинять стихи. Отъезд Иосифа Бродского в эмиграцию в 1972 году побуждает 37-летнего Лосева начать писать: «Словно сработали какие-то компенсаторные механизмы, и, перестав быть непосредственным свидетелем творчества Иосифа, я незаметно для себя самого стал сочинять собственные стихи».

Во-вторых, Лосев был одним из близких друзей Бродского, тоже эмигрировавших в США в 1970-х годах. В Штаты переехали и другие литераторы: С. Довлатов, П. Вайль, А. Генис, Ю. Алешковский — но из всех с Лосевым Бродский был, кажется, в наиболее тесных дружеских отношениях, до последних дней.

Наконец, Лев Лосев имеет особую значимость в разговоре об Иосифе Бродском еще и потому, что писал о нем в самых разных жанрах и в трех разных амплуа. Как литературовед он создал биографию нобелевского лауреата в серии ЖЗЛ, как мемуарист представил личные воспоминания о Бродском в книге «Меандр», как поэт посвятил памяти Бродского стихотворный сборник «Послесловие».

Лотман писал, что биограф всегда встает на трудный и опасный путь воссоздания утраченного целого, реконструкции личности по документам — всегда неполным, двусмысленным. В данном случае ситуация осложняется еще и тем, что биограф одновременно является и литературоведом, и мемуаристом, и поэтом.

Литературоведческая репрезентация

Со слов друзей Бродского — например, Ильи Кутика и Якова Гордина, — известно, что поэт в завещании выразился весьма категорично насчет биографов. Он наказал современникам не сочинять его жизнеописаний и не раскрывать подробности личных писем до 2020 года. Лосев, разумеется, это знал — и тем не менее решился на компромисс. Он написал «обозрение не частной жизни поэта, а его жизни и поэзии в отношении к эпохе, ее литературе, культуре и философии, biographia literaria».

Повторим: отлично зная о завещании Бродского, о нежелании поэта становиться объектом жизнеописаний, его близкий друг все же решается написать биографию, пусть и с литературным уклоном. В некотором смысле Лосев идет против воли Бродского — и, чтобы минимизировать это противоречие, заостряет свое внимание больше на поэтическом творчестве героя, чем на фактах его биографии.

Данный аспект повествования характеризует все принадлежащее Бродскому как гениальному поэту: мотивы стихотворений, особенности строфики и ритмики, влияние поэзии на современников. Преобладанием поэтического над биографическим автор не только косвенно решает вопрос с запретом на жизнеописания в завещании, но и раскрывает себя как повествователя, а с другой стороны — как критика, как филолога.

Примечательно, например, объяснение гениальности поэта, данное Лосевым исходя из этимологии, связанной со словом «гены»: «Усиленная по сравнению с нормой витальность благодаря редкой комбинации генетического материала проявляется во всем — в глубине переживаний, силе воображения, харизматичности и даже физиологически, в ускорении процессов взросления и старения». Не раз в повествовании биограф будет отсылать читателя к этой мысли: для Бродского время текло по-другому, потому что он был гений.

Один из ключевых персонажей в судьбе Бродского — М. П. Басманова, с которой он познакомился в самом начале 1962 года и благодаря которой создал одни из самых известных образцов любовной лирики в мировой поэзии. Примечательно, что о главных романтических отношениях в жизни Бродского Лосев рассказывает именно через анализ стихотворений, а не с помощью биографических деталей (которые он, как близкий друг, безусловно, знал). Биографу важно показать, не нарушая личные границы, что благодаря Марине Басмановой Бродский вообще научился писать именно так.

Лосев уделяет большое внимание творчеству Бродского в ссылке в Норенской, когда днем тот работал в поле, а по вечерам читал со словарем антологию англоязычных поэтов. Автор считает, что именно здесь Бродский родился как бы во второй раз, когда наткнулся на стихи У. Х. Одена — о том, что Время поклоняется Языку. Эта позиция станет одной из главенствующих в мировоззрении поэта: ее он донесет до студентов не одной аудитории, а также до слушателей Нобелевской лекции в 1987 году.

Даже такая личная тема, как христианство Бродского, преподносится Лосевым не через анкетные характеристики (как-то: вероисповедание, отношение к иудаизму, степень заинтересованности в других религиях), а через стихотворения: «Представление», «Римские элегии», «Натюрморт». Только проанализировав тексты, Лосев может с некоторой уверенностью сказать: Бродский вырос в атеистической семье, однако европейская культура, изучению которой он так или иначе посвятил жизнь, вывела его так или иначе к христианству.

Говоря об идейном векторе стихотворений, Лосев не может не коснуться их технической части. На примере «Конца прекрасной эпохи» и «Части речи» Лосев-филолог/стиховед заявляет о смене регистра в строфике и метре текстов Бродского — на смену классическим формам и размерам приходят дольники. Лосев настаивает здесь же на философской основе знаменитых анжамбеманов и говорит: если меняется ритм стихотворения, то меняется и ритм жизни поэта. Получается, что переход к технически иному составу и форме стихотворений, оформленный приблизительно к началу 1970-х, знаменует качественно новую эпоху не только в поэзии, но и в жизни Бродского.

Мемуаристская интерпретация

Свои мемуары Лев Лосев опубликовать не успел — «Меандр» вышел уже после его смерти, в 2010 году. Текст состоит из четырех больших глав; в данном случае нас интересует первая, 130-страничная глава «Об Иосифе». Структурно она состоит из почти тридцати подглав с забавными, привязанными к личному контексту названиями: «Кошки и мышки», «Проктология», «Иосиф — еврей». Очевидно, что в этих разрозненных мемуарных заметках Лосев если и не стопроцентно откровенен, то по крайней мере более свободен как повествователь, чем в литературной биографии.

Например, он объясняет, почему никогда не имевший лишних денег Бродский был вынужден жить с родителями в коммунальной квартире уже будучи взрослым человеком: «Я с сочувствием взирал на жилище друга, которому приходилось жить в коммунальной тесноте под постоянным родительским надзором». Поэт то и дело жил у друзей: в поселке Комарово, у канала Грибоедова, улице Чайковского — в надежде хоть на время обрести собственное пространство.

Тут же Лосев говорит о нередко тяжелых отношениях с родителями, особенно с отцом Александром Ивановичем: мемуарист приводит фрагмент интервью поэта о том, как отец бил его флотским ремнем в детстве. Мемуарист добавляет, что осадок в отношениях отца и сына остался надолго. «Юного Иосифа, похоже, раздражало, что отец — обыватель, лишенный духовных запросов. Он не любил отцовской болтовни, и однажды, когда мы вышли на улицу после того, как Александр Иванович досказал мне какое-то свое маньчжурское приключение, в котором он сам оказался исключительным молодцом, Иосиф сказал мрачно: „Вегетирует“».

Впрочем, повествование в «Меандре» периодически идет через противопоставление, то есть Лосев как бы заочно спорит с Бродским. Он будто говорит: «Иосиф думал так, а вот я…» Авторская активность возникает уже на первых страницах книги: «Иосиф когда-то говорил о кошках, что у них не бывает некрасивых поз <…>. Я тоже считаю, что кошки скорее могут быть названы венцом творения, чем люди…» В данном вопросе мнения сошлись, однако в разговорах на чуть более важные, чем кошки, темы такого консенсуса может и не быть. Например, при разговоре об эмиграции автор объясняет собственную позицию, не тождественную с позицией друга: «Отношение Иосифа к перемещению в Америку и вообще за границу, как и все у него, своеобразно. У интервьюеров это был, естественно, стандартный вопрос: как вам в Америке? И его ответ стал стандартным: Америка — это только продолжение пространства. Я бы никогда не мог так сказать. Для меня действительно существует граница».

Как известно, у Бродского была своя позиция и по поводу диссидентов. Поэт не хотел становиться частью диссидентского движения, когда эмигрировал на Запад, и всегда стремился сохранять дистанцию и оставаться независимым от каких-либо объединений. Также известно, что в своем первом крупном интервью на Западе в 1973 году поэт на вопросы интервьюера «почему вас посадили?» и «почему вас выпустили?» ответил одинаково: «не знаю». Прочитав это, Л. К. Чуковская, защищавшая тогда вместе с другими литераторами Бродского от произвола судебной власти, заметила в дневнике: «Предал нас всех — Фриду [Вигдорову], АА [Ахматову], Копелевых, Гнедина, СЯ [Маршака], КИ [Чуковского], Нику [Глен], меня…» Лосев, безусловно, эту подоплеку в отношениях Бродского с другими эмигрантами отлично знал — и поэтому в «Меандре» стремился высказать свою точку зрения.

Стоит сказать несколько слов о не самом характерном элементе мемуаров Лосева — сновидениях.

В главе «Об Иосифе» мы находим шесть пересказов снов; все они приснились и были записаны после смерти друга. Мы считаем, что каждое из них можно условно рассматривать как диалог Лосева и Бродского, происходящий на бессознательном уровне. При этом интерпретировать данные тексты помогает не столько Фрейд, сколько Бахтин.

Автор «Проблем творчества Достоевского» считал многосоставную диалогическую речь одной из важнейших характеристик творчества автора «Преступления и наказания». При этом строгого определения, что конкретно следует понимать под диалогом, Бахтин не дал — термин в его книге полисемичен и многогранен: «Представим себе диалог двух, в котором реплики второго собеседника пропущены, но так, что общий смысл нисколько не нарушается. Второй собеседник присутствует незримо, его слов нет, но глубокий след этих слов определяет все наличные слова первого собеседника». Именно такой диалог, в котором нередко говорит лишь один, а второй незримо присутствует, чрезвычайно характерен для сновидений Лосева о Бродском.

Во сне на 30.04.1996 Лосев и Бродский оказываются в большой квартире, в одной из комнат которого последний читает стихи. Лосев берет поэта с нежностью за прохладную руку и просит «зироскнуть (sic!)» то, что тот сейчас прочитал. Подходит некая М., зовет Лосева уже уезжать, но ему не хочется отпускать руку друга. Перед глазами возникает шоколадный шар, из которого вылетает бумажка со стихом. «Окончательное пробуждение — я понимаю, что сон был из стихов Иосифа — „С грустью и нежностью“».

Во сне на 17.11.1997 Лосев сидит рядом с лежащим на кровати Бродским, который грустно говорит о том, что еще многое не успел сказать людям. Лосев пытается как-то взбодрить его: «„А правда, что есть музыка сфер?“ Он отвечает решительно: „Нет“».

Во сне на 26.08.2001 Лосев говорит с Бродским по телефону и извиняется за написание каких-то статей, а тот хмыкает и почти ничего не отвечает. В этот момент в комнату к мемуаристу приходит мать и что-то весело говорит, однако Лосев досадливо машет на нее рукой и просит не мешать. «Удивительно в этом сне, в этом телефонном разговоре, что Иосиф почти ничего не говорил, а я не то что знал, что он думает, а думал за него: не одобрял меня».

Во сне на 20.01.2002 Бродский сидит рядом с Лосевым в качестве одного из слушателей на лекции по экзистенциализму. Лосев пытается сочинить стихотворение и отбрасывает неподходящие варианты, пока наконец не добирается до удовлетворяющей его версии. «Ага, теперь голова старика, потом уж клочки и сияющая синь. Радостное ощущение удачи. В этом сне я на самом деле пытался сочинять стихи Иосифа — „Облака“».

Во сне на 1.11.2003 Лосев сидит рядом с Бродским, касается его плечами и читает с позволения друга то, что он пишет в тетради. «Меня охватывает восторг: я запомню, что он пишет, и, когда проснусь, запишу. Но вот незадача: как ни вглядываюсь, не могу разобрать слов…»

Во сне на 21.03.2004 Лосев встречает Бродского на углу двух больших улиц где-то в России, забывает про автобус, который ждет, и принимается рассказывать другу о своей лекции студентам. Мол, Лосев рассказывал им, что Ахматова переводила стихи, у которых не было оригинала, цитировала несуществующие тексты — и даже «Реквием» основан на жизненном опыте, которого не было. Бродский не отвечает. «Я-то ждал, что он резко опровергнет мою чепуху или как-нибудь иронически отзовется, но мне вдруг становится ясно, что он видит в моих словах какую-то истину, которой я сам в них не вижу, он просто ищет правильные слова взамен моих неправильных, чтобы эту истину высказать».

Как можно заметить, частота сновидений Лосева о Бродском невелика, однако они растянуты во времени — шесть снов за восемь лет. Во всех шести снах есть отчетливый диалог, иногда обходящийся без слов, при этом собеседники все отлично понимают; во всех шести снах в той или иной степени присутствует литература, почти везде — сочинение стихов. Сновидения Лосева о Бродском представляются очень любопытными материалами в контексте данной работы, поскольку бессознательно затрагивают наиболее волнующие мемуариста аспекты его жизни. В самых откровенных, личных и ценных воспоминаниях и желаниях Лосева постоянно присутствует умерший друг: в качестве советника, молчаливого и понимающего наблюдателя, коллеги по литературному ремеслу и т. д. Лосевские описания полны грусти и нежности о том, что больше не удастся поговорить с ним о самых важных вопросах в действительности — и именно поэтому он говорит с ним об этом во снах.

Если ранее мы видели профессора Льва Лосева как автора литературной биографии нобелевского лауреата И. А. Бродского, то здесь он как будто становится не только одним из ближайших друзей поэта Бродского, но и в некотором смысле его оппонентом. Наиболее интересны в «Меандре» те фрагменты, в которых Лосев полемизирует с Бродским, не соглашается с его позицией по самым разным вопросам. Возможность подобного «спора», хотя бы и заочного или бессознательного, необходима Лосеву — прежде всего, для самого себя. В этом тексте он словно бы пытается немного отделить себя от Бродского, сепарироваться, стать самостоятельнее.

Апогея это желание достигает, как кажется, в поле поэзии.

Поэтическая репрезентация

Сборник «Послесловие» (1998) стал четвертой стихотворной книгой Льва Лосева. Всего при жизни автора вышли семь отдельных книг стихотворений, написанных на русском языке; таким образом, «Послесловие» пришлось примерно на середину поэтического пути Лосева. Первая часть «Послесловия», по словам самого автора, возникла как «цикл стихотворений» в память об Иосифе Бродском через несколько недель после его смерти в январе 1996 года. Несмотря на это в сборнике нет прямого обсуждения той или иной стороны жизни и творчества поэта — зато здесь много намеков, цитат, заимствований.

Мы заострим внимание прежде всего на первой части «Послесловия», на стихах (условно) «про Бродского».

Первые строки первого стихотворения задают нейтральную эмоциональную планку всему сборнику: «С января на сорок дней / мир бедней <…> сорок дней сосут твое / из него отсутствие». Этот небольшой текст совсем не патетичен: поэт выражается сдержанно, пользуясь метафорами из общемировой — в данном случае христианской — культуры (агнец, сосцы волчицы или овцы). По схожим механизмам работают и некоторые другие стихотворения сборника: например, про «кладбище, где мы с тобой валялись, / разглядывая, как из ничего / полуденные облака ваялись, / тяжеловесно, пышно, кучево…» Этот текст основан на биографическом факте, которому Лосев уже уделял внимание в «Меандре»: друзья в теплый день лежали на одном из американских кладбищ, смотрели в небо и слушали птиц. Конец стихотворения, как и в прошлом случае, с аллюзией на Бродского — «вздох травы: „Не забывай меня”“ отсылает к строкам стихотворения нобелевского лауреата „Примечание папоротника“: „И сродни строке / „не забывай меня“ шепчет пыль руке…»

Другое стихотворение со схожей тематикой рассказывает о работе Лосева над архивом поэта: «Инициалы — Л. Г. (Л. К.?), / крылья сложив на манер мотылька, / чуть вздрагивают, легки, / на левом плече строки». Скорее всего, речь идет о просмотре Лосевым рукописи английского стихотворении Бродского «Café Trieste: San Francisco»; инициалы адресата, указанные слева на листе, из-за почерка сложно разобрать: L.G. или L.C. Но любопытна позиция лирического героя: он отстранен, непричастен ко всей ситуации. Единственное, что он делает, — разглядывает автограф стихотворения. Это выражается с помощью олицетворения: герой опредмечивает себя, но очеловечивает текст. Бродский умер, но написанный им стих антропоморфен и вполне способен теперь занять место хозяина.

Но комплиментарные стихотворения — не единственные в «Послесловии». В этом смысле характерно стихотворение «4, Rue Regnard», открывающееся вульгарно и грубо: «Здрасте стены, впитавшие стоны страсти, / кашель, русское „бля“ из прокуренной пасти! / Посидим рядком / с этим милым жильем, года два неметенным, / где все кажется сглажено монотонным / тяжким голосом Музы, как многотонным / паровым катком». Этот текст труднее других поддается анализу в рамках сборника.

Во-первых, он посвящен неизвестному адресату с инициалами V.S. — это единственный случай во всей книжке, когда посвящение записано не по-русски. Во-вторых, на улице Реньяра, 4, в Париже нам не удалось найти ничего, что помогло бы в интерпретации. В-третьих, только этот стих в сборнике содержит обсценную лексику: слова мата и тюремной фени (хотя вообще для поэзии Лосева это явление весьма нередкое). При всем этом, однако, читатель может заметить косвенные указания на творчество Бродского.

Например, фраза «Человек, поживший в такой квартире, / из нее выходит на все четыре» может быть намеком на стихотворение «На независимость Украины» («по адресу на три буквы на все четыре / стороны…»), а лосевский образ запыленной комнаты, в которой проходило нечто вроде любовного свидания, с «круглобоким диваном» и проникающей сквозь ставни «светописи с солнцем в подтексте», почти один в один соответствует ореолу стихотворения друга «Я обнял эти плечи и взглянул…» с посвящением М. Б. Другое дело, что схожие с образами Бродского образы Лосева все-таки отличаются как будто противоположным знаком; их как будто поместили в совсем иной контекст.

Кажется, это одно из наиболее «лосевских» стихотворений первой части «Послесловия»: фирменная грубоватость лирического героя, подпитываемая аллюзиями из мировой культуры, причудливым образом сочетается с романтической эстетикой. Бродский как некий ориентир, таким образом, в данном стихотворении уходит в подтекст — Лосев сепарируется от его влияния и уже не позволяет своим текстам, в отличие от других стихотворений первой части «Послесловия», в прежней степени «отдавать Бродским — его интонацией, словарем, остроумием…» Именно эта тенденция заметно усилится во второй части сборника.

Чтобы не затруднять читателя обилием поэтических цитат, проанализируем лишь последнее стихотворение из второй части «Послесловия». Оно называется «25 декабря 1997 года» и описывает далеко не идиллическую для Рождества картину. Приведем его полностью:

В сенях помойная застыла лужица. В слюду стучится снегопад.

Корова телится, ребенок серится, портянки сушатся, щи кипят.

Вот этой жизнью, вот этим способом существования белковых тел

живем и радуемся, что Господом ниспослан нам живой удел.

Над миром черное торчит поветрие, гуляет белая галиматья.

В снежинках чудная симметрия небытия и бытия.

Известно, как трепетно относился к Рождеству Иосиф Бродский. В беседе с Петром Вайлем он говорил: «С тех пор как я принялся писать стихи всерьез — более или менее всерьез, — я к каждому Рождеству пытался написать стихотворение — как поздравление с днем рождения». Первый текст на эту тему, «Рождественский романс», поэт создал в 1962 году, а последний текст, «Бегство в Египет (2)», завершил в декабре 1995 года, за месяц до смерти; всего Бродский написал более двадцати рождественских стихов.

И вот Лев Лосев, близкий друг и исследователь Бродского, заканчивает поэтический сборник в память поэта таким — мягко говоря, неоднозначным — стихотворением.

Почему?

Почему у Бродского все происходит в «заметаемой снегом пещере», а у Лосева — в каком-то непонятном доме, где «в сенях помойная застыла лужица» и в «слюду стучится снегопад»? Почему у Бродского «Волхвы пришли. Младенец крепко спал. Звезда светила ярко с небосвода», а у Лосева — «Корова телится, ребенок серится, портянки сушатся, щи кипят»? Почему у Бродского в Рождество мы «видим вдруг как бы свет ниоткуда», а у Лосева — саркастически «живем и радуемся, что Господом ниспослан нам живой удел»? Нам кажется, потому, что Лев Лосев как поэт в этом стихотворении осознанно противопоставляет себя Иосифу Бродскому.

В предваряющей заметке к «Послесловию» Лосев пишет, почему он всегда отбрасывал «отдававшие Бродским» стихи: «Дело было не в пресловутом „неврозе влияния“, а в очевидной неделикатности, даже комичности, которая сопутствовала бы сочетанию элементов изысканной и трагической поэтики Бродского с моими текстами». Но ведь эта изысканная и трагическая поэтика, приписываемая Бродскому, все-таки есть и у Лосева — и наоборот, присущие Лосеву поэтические элементы вроде жестокого сарказма, обсценной лексики или элегического юмора есть у Бродского.

Как бы там ни было, а Лосев с какого-то момента осознавал себя не эпигоном великого друга, а полноценным и самобытным поэтом. Однако для этого осознания ему, как представляется, сначала необходимо было «прервать отношения» с поэзией Бродского, сепарироваться от него, стать самостоятельной фигурой на поэтическом поле. Лосев и сделал это, завершив «Послесловие» в общем-то богохульным стихотворением про Рождество — про самый светлый праздник по мнению Иосифа Бродского. Как и стихотворение «4, Rue Regnard», проанализированное нами ранее, данный текст Лосева — про сепарацию и самостоятельность.

Вообще «Послесловие» может частично рассматриваться как последовательная попытка Льва Лосева сочинить литературную эпитафию Иосифу Бродскому. В строгом смысле эпитафия — это надпись об усопшем, непосредственно нанесенная на могильный памятник. Однако в истории русской словесности издавна присутствовал жанр литературной эпитафии. Многие крупные поэты: Симеон Полоцкий, Феофан Прокопович, М. В. Ломоносов, И. И. Дмитриев, Д. И. Хвостов, Н. М. Карамзин — писали эпитафии, не обязательно предназначавшиеся для нанесения на надгробный камень.

Литературная эпитафия в случае Лосева не ограничивается просто стихотворением о доброй памяти умершего, как это делали поэты раньше. Он посвящает целый сборник (читай: сочиняет эпитафию) не только Бродскому, но и в каком-то смысле самому себе — тому Лосеву-поэту, который сочинял, пока был жив Бродский. Отъезд Бродского в США в 1972 году когда-то сподвиг Лосева писать стихи — и теперь, в 1996 году, когда Бродский умер, поэзия Лосева должна качественно измениться, перейти на новый уровень. «Потом <…> стало расплываться горе утраты и продолжала расти пустота там, где должен был быть Бродский», — писал Лосев в предисловии к «Послесловию». Но из этой пустоты, как из ахматовского «сора», вырастали новые, самобытные стихи поэта Льва Лосева.

***

Что мы имеем в итоге? Каждый способ репрезентации, к которому Лосев обращается в той или иной книге об Бродском, по-разному характеризует не только Бродского, но и самого Лосева. Автор сознательно (и где-то бессознательно) в каждом новом произведении избирает новую оптику для разговора о поэте, потому что это позволяет не только лучше описать многогранность нобелевского лауреата, но и осознать свое место по отношению к нему.

Хронологически Лосев не прекратил писать о Бродском после «Послесловия» — наоборот, только начал, так как биографию в серии ЖЗЛ и «Меандр» он создавал уже после сборника. Но и позднее, в других книжках, были даже отдельные стихи, затрагивающие Бродского в том или ином контексте. Однако написанная на смерть близкого друга поэтическая книжка «Послесловие», созданная именно таким образом, как это сделал Лев Лосев, определила в его поэтике нечто новое, самоценное, идущее своим путем. Стихотворение «25 октября 1997 года», завершившее «Послесловие», символически обозначило этот водораздел между поэтикой Бродского и поэтикой Лосева. А возможно, дело не только в поэтике.

Кажется, именно такое разделение могло способствовать тому, что Лосев в будущем создал и биографию Бродского, и мемуары о нем. В этих текстах дистанция между автором и героем четко регулируется авторской стратегией. Лосев сам выбирает, какую оптику использовать, какой способ интерпретации и репрезентации предпочесть — потому что может посмотреть на объект исследования со стороны, отстраниться от него. Такое вряд ли было бы возможно, если бы сначала Лосев не смог написать о Бродском как самобытный поэт, то есть не сепарировал бы себя от ощутимого влияния нобелевского лауреата.

Лев Лосев преодолел Иосифа Бродского как поэт, чтобы потом написать о нем как литературовед и мемуарист.