«Покойник вроде бы еще живой»: к 200-летнему юбилею одного из создателей Козьмы Пруткова

Елена Пенская — об Алексее Жемчужникове

«Юбилей — хорошее дело. Литературный — еще лучше: это ведь репетиция погребения. Покойник вроде бы еще живой, но уже на глазах покрывается легким приятным пеплом. Горнисты играют отчетисто и чисто. Идут Буренин и Суворин, их гимн юбиляру непритворен. Идет, вскинув голову, Корш. Ликует и фыркает, как морж. Едет юбилейная колесница, На дуге поет райская птица. Аромат праха литературы возбуждает аппетит. Где стол был яств, там гроб стоит. А мы еще с тобой предполагаем жить. Прах, просеянный сквозь сито времени... Что остается потомкам?» — так весело отметил в «Записной книжке» одну из своих круглых дат поэт Алексей Жемчужников.

«Великий эстетик» русской литературы, изящный, душистый, свежий и бодрый, несмотря на всю слабость здоровья, светски очаровательный в обращении, говорливый, как говорливы многие красивые старики высшего круга, привыкшие блистать в гостиных (Иван Бунин в «Воспоминаниях»), «комик и шутник» (князь Владимир Мещерский), «патриарх скуки и ходульной благонамеренности» (Павел Анненков — Ивану Тургеневу), Жемчужников родился при императоре Александре I, а ушел при Николае II, пережив многократную смену эпох. У него было несколько «биографий», и, как он сам считал, им было «прожито несколько жизней». Парадоксально сочетание в нем острого литературного вкуса, мгновенной полемической реакции и вязкой речевой инерции. Тот же Анненков отчитывался Тургеневу о парижской встрече с Жемчужниковым: «Потребовал, чтоб я прочел стихотворную его галлюцинацию в майской книжке „Отечественных записок”, ибо говорит: „надо мне знать ― полезное ли я дело делаю!”» А «юный друг» Бунин отмечал в «Дневнике»: «Читал Жемчужникова. Автобиография его. Какой такт, благородство!» И буквально через несколько дней: «...дочитал Жемчужникова. В общем, серо, риторика».

Как уживались эти начала? Стилизатор, актер, имитатор, чрезвычайно чувствительный к смене стилевых нюансов, пародист, а «в миру» — лирик, порой пронзительный, порой — неудачливый графоман, он оставил в сущности две свои «визитки», два «изделия»: писателя-мистификацию Козьму Пруткова и позднее стихотворение «Осенние журавли», в ХХ веке надолго полюбившееся русской публике, говорят, благодаря музыкальной переделке Александра Вертинского, исполнявшего ностальгическое танго.

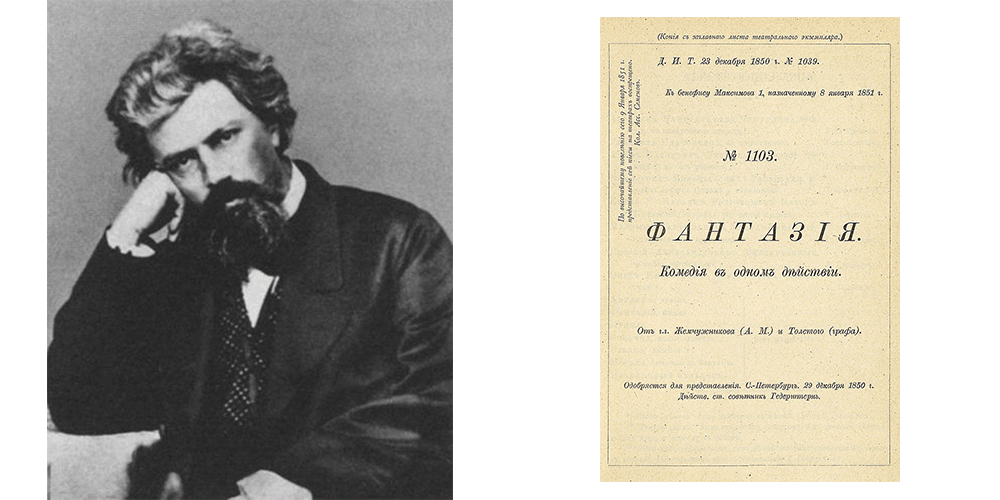

И все-таки почему Прутков? Что в нем? В чем залог невероятной живучести этой вроде бы домашней шалости, дурачества? Козьма Прутков — это ведь «семейный подряд», серийные проделки «опекунов» или авторов — «клевретов», как называли себя по отношению к собственному литературному изобретению родные братья Алексей, Александр, Владимир Жемчужниковы и двоюродный Алексей Константинович Толстой. У Пруткова получилось тоже несколько «биографий». Первую, согласно, признанию Алексея Жемчужникова, нужно было «узаконить» и собрать в единый образ многочисленные шутовские развлечения, непристойные проказы молодых камер-юнкеров, живших вместе. Началось все с пьесы «Фантазия», поставленной Алексеем Жемчужниковым и Толстым на сцене Александринки в 1851 году. На премьере присутствовал Николай I. «Штаб-квартира» прутковцев находилась в двух шагах от театра, и курьер каждые 15 минут появлялся в зрительном зале, а потом докладывал авторам о нарастающем скандале, возмущении императора и публики. Жемчужников и Толстой в квартирной «засаде» радостно потирали руки. Последовавшее запрещение пьесы стало знаком появления «литератора, способного во всех родах творчества», которому пригодились все «ежедневные глупости» и выходки повес-родителей.

К лету 1853 года сложился корпус прутковских текстов для специального раздела «Литературный ералаш» в журнале «Современник». «Мерцающее» присутствие Козьмы в литературе, его причуды и своевольный шестилетний перерыв подогревали интригу и любопытство читателей. Последовало короткое возвращение в 1860 году, а еще через три года, 13 января 1863-го, Козьма Прутков «умер» от инсульта на рабочем месте. А в «Современнике» вышла подборка статей «Краткий некролог и два посмертные произведения Козьмы Петровича Пруткова», «Проект: о введении единомыслия в России», а также комедия «Опрометчивый Турка, или Приятно ли быть внуком?». Вымышленные племянники Шерстобитов и Воскобойников предъявили архив — а в нем неоконченное и неизданное.

К лету 1853 года сложился корпус прутковских текстов для специального раздела «Литературный ералаш» в журнале «Современник». «Мерцающее» присутствие Козьмы в литературе, его причуды и своевольный шестилетний перерыв подогревали интригу и любопытство читателей. Последовало короткое возвращение в 1860 году, а еще через три года, 13 января 1863-го, Козьма Прутков «умер» от инсульта на рабочем месте. А в «Современнике» вышла подборка статей «Краткий некролог и два посмертные произведения Козьмы Петровича Пруткова», «Проект: о введении единомыслия в России», а также комедия «Опрометчивый Турка, или Приятно ли быть внуком?». Вымышленные племянники Шерстобитов и Воскобойников предъявили архив — а в нем неоконченное и неизданное.

Что означал сей странный десятилетний розыгрыш? Как удавалось прутковцам так долго морочить голову серьезным людям? Был ли у них заранее продуманный сценарий? Какую роль в этом ансамбле играл Алексей Жемчужников? На эти вопросы нет точных ответов. Ясно одно, что без глубоких родовых корней, вросших в историю России, переплетения семейных связей, усадебного детства и юности Толстого и Жемчужниковых не было бы Пруткова. Не кто-нибудь, а граф Алексей Кириллович Разумовский, сенатор и министр народного просвещения при Александре I, стоит у истоков этого клана, пустившего многочисленные побеги. «Дворяне все родня друг другу», как сказал Блок. А у родных свои счеты, своя близость. В анамнезе Пруткова тот загадочный химический состав русской культуры, в котором соединялась блестящая карьера, ритуалы и этикет высшего света, близость двору и безудержное фрондерство. Алексей Жемчужников, как и все остальные участники прутковского квартета, до поры до времени «в миру» успешно продвигался по служебной лестнице в Сенате, в Государственном совете. А потом внезапно в 37 лет «соскочил», уйдя в отставку, предавшись литераторству. Прутковская стихия озорства бушевала до, во время и после закрепления образа. Прутковство шире конкретного образа. Все четверо были горазды на выходки, неожиданные и немыслимые. О них ходили легенды. Но эпатажность Алексея Жемчужникова, похоже, не знала границ и уживалась с его комильфотностью. Он сочинял домашние спектакли. А однажды Фет в Пустыньке, имении Алексея Толстого, застал единственного гостя — Алексея Жемчужникова, «главного вдохновителя несравненного поэта Пруткова» — и оставил о нем следующую запись: «Шутки порою проявлялись не в одних словах, но принимали более осязательную, обрядную форму. Так гуляя с графиней по саду, увидал в каменной нише огромную, величиною с собачку, лягушку, мастерски вылепленную из зеленой глины. ...графиня со смехом отвечала, что это целая мистерия, созданная Алексеем Михайловичем, который требует, чтобы другие, подобно ему, приносили цветов в дар его лягушке».

Будучи мастером эскапад, Жемчужников не только их совершал, но и коллекционировал. В Театральном музее имени Алексея Бахрушина хранится альбом печатных курьезов, многолетнее собрание Алексея Жемчужникова, подаренное актеру Ивану Горбунову с дарственной надписью: «Ивану Федоровичу Горбунову на память от искренно его любящего и уважающего по гроб доски. А. Жемчужников». Но это еще не все. В фондах РГАЛИ сохранились каталоги библиотеки Алексея Жемчужникова — несколько тетрадей в тонких сафьяновых переплетах. Описи книжных шкафов нередко сопровождаются шуточными пометами и комментариями. В тетрадях они фиксируются под рубрикой «Всякое». Сохранились самые неожиданные замечания о содержании книги, ее стоимости, читательско-издательской судьбе. Очередные курьезы нашлись и в разделе «европейская классика», представленной на многих языках. На этикетках, сделанных Жемчужниковым, визуальная фантасмагория — русские и латинские буквы перемешаны, их чехарда сопровождает «парад» заглавий. «Раб, храп, араб, эскулап, Бутеноп и Глазенап». Так, на полях тетради выведена «бегущая строка» — подобраны рифмы к слову «шкап». «Красный шкап», «шкап в уборной А. М.»... «Шкап возле часов в зале» — святая святых — собрание диковинок, чудодейств и эксцентричностей. А в садовых и поваренных книгах XVIII века количеством 357 штук — «каждое слово — потеха». Библиотеку, вероятно, постигла та же участь в сумятице первых десятилетий ХХ века, что и сгоревший в Красном Роге архив А. К. Толстого.

Очевидно, что Алексей Жемчужников был душой и мотором все разрастающейся «тотальной» прутковской игры, не завершившейся его ритуальными похоронами и прощанием с читателем, а набиравшей обороты. «Не мы, а он нами руководит с того света. Предъявляет свои права, диктует правила», — признавался Алексей Михайлович.

Очевидно, что Алексей Жемчужников был душой и мотором все разрастающейся «тотальной» прутковской игры, не завершившейся его ритуальными похоронами и прощанием с читателем, а набиравшей обороты. «Не мы, а он нами руководит с того света. Предъявляет свои права, диктует правила», — признавался Алексей Михайлович.

Освоение новых площадок предполагало визуальное закрепление образа и создание узнаваемой прутковской документации — «материальных объектов». Так появилась идея изготовить портрет и выпустить книгу — Полное собрание сочинений Козьмы Пруткова, Директора Пробирной палатки и Поэта. Интересен был не результат, а увлекательный процесс, все больше подогревающий ожидания аудитории.

Прутковская иконография — это как бы самостоятельный спектакль, в котором Алексей Жемчужников был «одним из», а порой и главным действующим лицом, сценаристом и режиссером. Так, в Гослитмузее хранится «фотосессия» прутковской компании 1850–1860-х годов. На одном снимке, раскрашенном акварелью, автор изображен в роли своего персонажа. Свирепая серьезность картинной позы, пышные волнистые волосы, без бороды, папироса в руке, расстегнутый сюртук и галстук бантом. И внизу подпись: «К. А. Булгакову от А. М. Жемчужникова. 26 апреля 1859 года. Козьма Прутков». Константин Булгаков, знакомый Лермонтова, проказник и повеса, фонтанирующий анекдотами и каламбурами, близок прутковцам по духу и оказался среди «вкладчиков». Но жемчужниковских фотоартефактов много и в Пушкинском доме (ИРЛИ РАН). Их еще предстоит разобрать, вглядеться, и кто знает, какие еще ждут сюрпризы сегодняшних любителей Козьмы Пруткова и почитателей таланта Алексея Михайловича.

Так или иначе он вдохновлял и задавал Пруткову портретные контуры, хотя рисовать не умел. И в результате получился немыслимый коллаж, в котором узнается поворот головы Петра I в «Медном Всаднике», и пушкинская стать на портрете Ореста Кипренского, и толстовско-жемчужниковские черты.

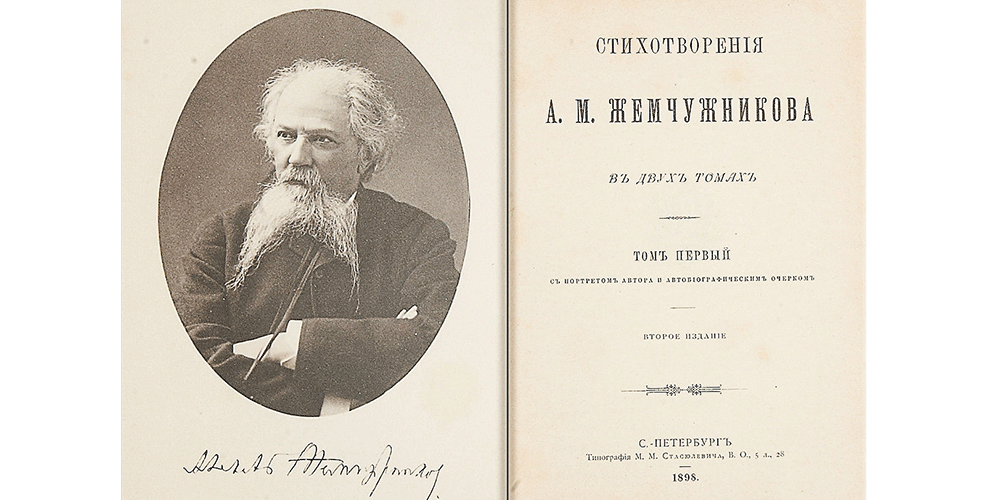

Прутковский аттракцион то затухал, то возобновлялся. Мистификация через 20 лет вспыхнула с новой силой совсем в другую эпоху, когда поредела компания, умерли Алексей Толстой и Александр Жемчужников. К тому времени Алексей Жемчужников вернулся в Россию из-за границы, куда, похоронив Пруткова, уехал в середине 1860-х годов с целью путешествовать по Европе. В Германии он регулярно, с 1866-го по 1870 год, встречался с Тургеневым, был первым слушателем его романа «Дым», собирался издавать толстый журнал, да так и не «снес яичка» (по ехидному замечанию Павла Анненкова). Вернулся, чтобы «завершать дела», и вместе с братом Владимиром разбирал прутковское наследство, торговался с издателем Стасюлевичем, отбивался от незаконных «детей» Козьмы Пруткова и претендентов. В 1884 году вышел памятник — «книга книг». В дизайне центральное звено — большой портрет, а в оформлении прочитываются метафоры всех знаковых изданий той поры: «Илиады» в переводе Гнедича, «Ста русских литераторов» Смирдина и знаменитых анненковских «Сочинений Пушкина» (1855), с приложением материала для биографии «автора», снимков его почерка, рисунков — эталон «полного собрания сочинений» как типа книги.

Вскоре в том же году Алексей Жемчужников из всех опекунов Козьмы Пруткова остался единственным его законным представителем, наблюдая продолжение прутковского марафона и азартное включение все новых игроков. Перечень имен внушительный. Здесь и Достоевский, и Некрасов, и Салтыков-Щедрин, и Добролюбов... Собственно, все современники были «инфицированы» прутковским вирусом. Но эпидемия распространилась и дальше, захватив символистов, Хармса, обэриутов и Зощенко с Олешей и Эрдманом.

В начале 1900-х, когда отмечалось пятидесятилетие прутковских выступлений, журналисты спрашивали Алексея Жемчужникова, почему Козьма Прутков так «выстрелил»? Жемчужников объяснял примерно следующее. Маска писателя, способного во всех родах творчества, возникла не случайно, в нужное время — не позже и не раньше. Она вобрала в себя весь опыт культуры, традиции и стала пародией на всю литературу разом, на ее природу, иерархию и сенсации, на отношения между авторами, критиками и аудиторией. Прутков задел святая святых, покусился на основы литературного Пантеона. Если бы Жемчужников знал такие слова, как «перформанс», «хеппенинг», «акционизм», то он обязательно заговорил бы на этом языке, потому что масштабный прутковский проект со всей его изощренной документацией — это прорыв в ХХ век, подступ к открытиям первого и второго авангарда, к лианозовцам, Всеволоду Некрасову, большому поклоннику прутковства, концептуалистам.

Акционизм и прочие «измы» Козьмы Пруткова проросли повсюду и не теряют своей актуальности по сей день. В 2016 году в Литературном музее открылась «самая веселая выставка сезона „Козьма Прутков и Митьки. Апофегмы”. Посетителям представили полотна, созданные по мотивам высказываний знаменитой литературной маски».

Как провести границу между прутковским и непрутковским в Алексее Жемчужникове? Если бы он и Алексей Толстой не были «профессиональными» литераторами, наверное, им не удалось бы так убедительно и действенно собрать в единый сплав все домашние глупости, анекдотические легенды, передававшиеся из поколения в поколение. Собственное творчество оба Алексея необъяснимым образом пропускают через прутковский фильтр и рефлексию. В 1852 году Жемчужников написал комедию «Сумасшедший», продолжение «Горе от ума», смесь Грибоедова, Пушкина, Лермонтова. Валунин — новый Чацкий. И «Как Чацкий хочет он давать уроки свету... / Что ж! Пусть его! Что нам безумный говорит, — / Не надо принимать за чистую монету». Откровенный набор штампов заставляет читателя сомневаться в серьезности намерений автора, а пространные вязкие ремарки, монотонно перечисляющие предметы мебели в гостиной, выглядят как заготовка для пародийной пьесы Козьмы Пруткова «Блонды», опубликованной в качестве ответа на рецензию Бориса Алмазова в «Москвитянине», упрекавшего Алексея Жемчужникова в незнании «хорошего тона», господствующего в высшем свете. На Пруткова работали все.

Причины жемчужниковского ухода и возвращения в литературу, «отпуск», взятый примерно на два десятилетия, объясняются прутковским пониманием устройства литературного закулисья, ведением дел в литературе, составлением «обоймы», обозначением мейнстрима и маргиналов: не хотел быть «вторым» после Некрасова, его подголоском.

Последний «агент» Козьмы Пруткова, Алексей Михайлович Жемчужников, наверное, самый благополучный из всей компании (если не считать тяжело переживаемых потерь — ранней смерти любимой жены и сына), благообразный. Вот он, почтенный патриарх в шляпе и с книгой в руках, театрально застыл в мирном окружении детей и внуков на фотографии 1895 года. И кажется, глядя на него, что существуют только два возраста — молодость и счастливая старость. А впереди вечность, и живы все, кто его любит. И Лев Толстой умилялся поэтическому «Завещанию» Жемчужникова. И Лесков благостно поминал в письме Льву Николаевичу: «Жемчужников прав: „Ложишься спать и сам за себя боишься: каким проснешься?”». И Горькому пригодилось: «Чтение газет скоро надоело и потребовало итога. Засоренная и отягченная память угодливо, как всегда, подсказывала афоризмы, стихи. Наиболее уместными показались Самгину полторы строки Жемчужникова: ...в наши времена / Тот честный человек, кто родину не любит...». И Корней Чуковский страницы своего дневника за 1957 год проложил листком с жемчужниковскими юбилейными стихами на «Семьдесят пять лет» (1896), словно бы продолжающими сатирический эпос Алексея Толстого «История государства российского от Гостомысла до Тимашева»:

Все ждал; то опасался,

То верой был согрет...

Чего ж, гляжу, дождался

Я в семьдесят пять лет?

В пародиях Пруткова

Весь смысл иных газет;

Но в этом мне смешного

Нет в семьдесят пять лет.

А Михаил Леонович Гаспаров в «Записях и выписках» цитирует записную книжку Жемчужникова: «Россия гибнет не от злоупотребления, а от исполнения каждым своей должности (потому что каждый сидит не на своем месте)».

Жемчужников прочно укоренен в нашем обиходе всеми своими затеями. Недаром за 10 лет до смерти в позднем стихотворении «За шлагбаумом» (1898) прорвалось сквозь годы и слой лирической инерции «Песен старости» такое живое, по-прутковски крепкое и свежее слово:

Одна статья теперь поэтов сосчитала

Живых известных — пять. Меня в числе их нет

Не потому ль, что счет ошибочен? Пять — мало.

Зачем я не шестой, седьмой, восьмой поэт?..

Но я «известным» быть себя считаю вправе,

Доверчиво пойду к опущенной заставе;

И при писательской почетной братье всей,

Пред теми, от кого действительно зависит,

Впустить иль нет, скажу: «Подвысь; я — Алексей

Жемчужников». И страж подвысит.