«Поэтическое произведение сразу пишется на всех языках»

Памяти Владимира Микушевича

Из нашего интервью с Владимиром Микушевичем (январь 2002 г.):

— Помните свой первый перевод?

— Переводить я начал рано, для меня это было так же естественно, как сейчас. Помню, в 13 лет я начал переводить стихотворение Лонгфелло «Весенний дождь». Я увидел его в антологии англоязычной поэзии. Этот перевод никогда не был напечатан, хотя, возможно, заслуживает внимания.

Он по крышам стучит, как копыта коней,

Из трубы водосточной он льется,

И журча, и гремя, словно горный ручей,

О горячую землю он бьется.

Фактически это были первые строки, которые я перевел.

Я веду отсчет серии переводческих встреч, которые проводила в Москве, с 30 сентября 2007 года. Хотя до этого было два вечера в «Проекте ОГИ» — в апреле 2003-го: посвященный Чарльзу Буковски, когда четыре переводчика представили собравшимся свои переложения его стихов и прозы, и литературно-джазовый: Виктор Коган читал фрагменты своего перевода романа «Последний поворот на Бруклин» Хьюберта Селби под импровизацию музыкантов во главе с Сергеем Летовым. Летом 2007-го я предложила Даниле Файзову проводить встречи с переводчиками в кафе «Билингва», и вот вместе с проектом «Культурная инициатива» мы начали делать цикл «Со-автор. Переводчики сегодня» и открыли его празднованием международного Дня переводчика — 30 сентября 2007 года. Я пригласила прекрасных переводчиков и предложила им читать не только свои переложения, но и те, которые на них повлияли. Владимир Микушевич, мэтр и классик, участвовал в этом большом вечере. А потом в этом цикле было четыре его авторских вечера: в ноябре 2007-го в «Билингве», в марте 2013-го в «Русской школе перевода», в марте 2016-го в Библиотеке Культурного центра ЗИЛ и в ноябре 2019-го в Библиотеке иностранной литературы. Для меня было большой радостью, что Владимир Борисович участвовал в одной из презентаций моей первой книги — «По-русски с любовью. Беседы с переводчиками» (М.: Новое литературное обозрение, 2008). В Овальный зал Библиотеки иностранной литературы я пригласила трех классиков перевода с немецкого — Микушевича, Эллу Венгерову и Михаила Рудницкого — чтобы читатели увидели моих прекрасных собеседников, услышали их голоса и переводы.

Из того же разговора:

— Кто ваши любимые отечественные переводчики?

— Пожалуй, Бунин. Чтение «Песни о Гайавате» было для меня глубочайшим художественным переживанием. И конечно, Жуковский. Для меня школа перевода — Жуковский и Бунин.

Поэтический перевод невозможен. Это, как ни странно, основная предпосылка работы в этой области. Когда мне попадается стихотворение и я знаю, как его перевести, мне не стоит за него браться — получившийся перевод не будет иметь особой ценности. Для меня творческая работа начинается тогда, когда меня охватывает чувство невозможности перед стихотворением. Через какое-то время оно начинает прорываться через эту невозможность, что-то образуется, и тогда получается поэтический перевод.

— Часто вы ощущаете эту невозможность?

— Часто, практически всегда. Я уже давно не переводил того, чего не хотел. Когда нет этого чувства, в переводе я ничего не добиваюсь. И это не просто психология. Когда читатель видит перевод, у него должно быть ощущение, что перед ним оригинал. В оригинале главное — оригинальность, и перевод, так же как и оригинал, невозможен. Но, с другой стороны, перед нами же оригинал, и мы его читаем!.. Невозможность оригинала должна присутствовать в переводе. Как это достигается?

Я уверен, что поэтическое произведение сразу пишется на всех языках, даже на тех, о которых автор не имеет никакого представления, поскольку между языками больше родства, чем различия. В каком-то смысле все люди говорят на одном языке, иначе о переводе просто не приходилось бы говорить и мы не могли бы изучать языки. Можно изучить язык почти любого народа, как бы он ни был от нас далек.

Так вот, на том языке, на который переводишь, есть версия переводимого стихотворения, и она должна в тебе проявиться. Для этого нужно отождествлять себя не с автором, а с оригиналом, хотя иногда это переживается как отождествление с автором... Внутри немецкого стихотворения существует его русский вариант, и наоборот. Если он через меня проявится, произойдет парадоксальная ситуация — внутри перевода будет скрываться оригинал, хотя перевод не может совпасть с оригиналом. А если он совпадет с оригиналом, это и будет оригинал, как у меня происходит с чтением стихов на русском языке. Именно поэтому надо знать язык так, чтобы ощущать себя автором этого оригинала. Когда человек делает своей профессией перевод с языков, которых он как следует не знает, он не добивается никаких результатов.

В Библиотеке Культурного центра ЗИЛ, март 2016-го. Слева направо: поэт и переводчик Мария Фаликман, Владимир Микушевич, поэт и переводчик Татьяна Стамова, Елена Калашникова. Из архива Елены Калашниковой

В Библиотеке Культурного центра ЗИЛ, март 2016-го. Слева направо: поэт и переводчик Мария Фаликман, Владимир Микушевич, поэт и переводчик Татьяна Стамова, Елена Калашникова. Из архива Елены Калашниковой

Фрагмент встречи в Библиотеке Культурного центра ЗИЛ (март 2016 г.):

— Дамы и господа, поскольку времени у нас немного, человечеству вообще, думаю, отведено времени немного, мы начнем с самых истоков. Я хочу прочитать вам фрагмент из древнейшей европейской поэмы, которая повлияла на многие другие памятники, что мы не всегда помним, — в частности, на древнерусскую поэзию. Это древнеисландская, скандинавская «Эдда». Она записана в XIII-XIV веках, но она гораздо древнее. В чем значение этого произведения, не говоря о его таинственном пророческом смысле? В ней особая форма древнейшего стиха, от которого, возможно, происходит не только поэзия, но и сам человеческий язык. В ней совпадают звучание слова и значение. Поэзия во все времена стремилась к такому совпадению, иногда оно достигалось. Это так называемый аллитерационный стих, когда соответствуют друг другу не концы слов, как в рифмованном стихе, а их начала. К сожалению, уделить внимание комментарию я не смогу — это потребует целой лекции, прислушайтесь хотя бы к ее звучанию. До сих пор не совсем понятно, что значит слово «Эдда». Предполагается, что это может быть «праматерь» или «поэзия». Эта часть «Эдды» называется Völuspá на исландском языке, я перевожу это название как «Весть от ведуньи». До сих пор переводили — «Прорицание вёльвы», что я нахожу не очень точным.

Явлен мне ясень, Иггдрасиль это,

Тучные тучи его питают;

Росы роняя, растит он травы;

Урд ключ утробный, под ним, зеленым.

Три вещих девы около древа,

Верные вечно его вершине;

Первая Урд, Верданди вторая —

Резчицы рун; трудится третья,

На жребии жизней Скульд не скупится,

Племенем движет и поколеньем.

Одна сидела. Он появился.

Ас мрачный глянул ей в глаза молча.

Выведать волю судьбы ты хочешь?

Что твое око таит, знаю, Óдин!

<...>

А теперь мы переносимся в ту же эпоху, но в иной, более теплый и скорее даже южный мир. Это мир значений, мир, где все осмысленно. Этот совершенно осмысленный мир в просторечье называется Средневековье, хотя этот термин устарел и я предпочитаю «романско-готический стиль», потому что это две стихии, которые его образовали. Романская традиция, восходящая к Риму, и готическая традиция, идущая от германцев. Но в своем единении и та и другая обнаружили особенности, которые раньше не были заметны. Я вам прочитаю два фрагмента из «Бестиария» Филиппа Танского. Что такое «Бестиарий»? Это живая грамматика тварей. Предполагалось, что каждое животное — иероглиф в книге Бытия, созданное творцом, оно что-то значит. Среди этих значений живет человек, он должен их расшифровывать, иначе его ничего хорошего не ждет. Обычно в таких книгах бывал рисунок этого животного и поэтический текст. Автором поэтического текста в данном случае является Филипп Танский — франко-англо-норманнский поэт. Многие бестиарии возникли в Англии, но на старофранцузском языке в его норманнском изводе. Вот первое стихотворение, которое я вам хотел бы прочесть — «Единорог».

Этот зверь не простой,

Рог на лбу золотой.

Зверь, помеченный Богом,

Прозван единорогом.

И не так уж силен,

А сдается в полон

Не царю, не царице,

Только чистой девице.

<...>

Вот полная видеоверсия беседы:

И вот фрагмент нашей последней встречи — в Библиотеке иностранной литературы (ноябрь 2019 г.). Тогда я предложила Владимиру Борисовичу дать советы (начинающим и продолжающим) переводчикам и устроить небольшой мастер-класс. Он выбрал для этого стихотворение Гёте «Erlkönig», его классическую русскую версию «Лесной царь» Василия Жуковского и свое переложение «Владыка Леший». Мы распечатали эти тексты, и пришедшие, среди которых было много молодежи, могли смотреть тексты и слушать комментарии Микушевича.

— Нельзя переводить, когда то, что вы переводите, для вас что-то отдельное. Нельзя занимать такую позицию: вот текст, вот я, и я пытаюсь его воспроизвести. У вас из этого никогда ничего не получится. Конечно, далеко не всегда удается проделать то, о чем я вам сейчас пытаюсь говорить. Но хотя бы отчасти это проделывать надо. Прежде всего надо знать язык, с которого вы переводите. Причем знать его до тонкостей. Гумбольдт говорил: чтобы переводить с другого языка, надо говорить и писать на этом языке. Это совершенно правильная точка зрения. Без знания языка перевода нет. Огромный вред причинила нашей переводческой школе практика перевода с подстрочника. Мне самому случалось переводить с подстрочника — этого требовали издательства, этого требовала «Дружба народов». Если не переводил с подстрочника, то не печатали твоих переводов с оригинала. Это была трудовая дисциплина. Не могу сказать, что мне никогда ничего в этой сфере не удавалось. И даже когда удавалось, я не считаю это переводом, это поэтическое переложение, собственно, мои стихи, которые по той или иной причине удались. Переводы с подстрочника нанесли огромный ущерб нашей поэзии, от которого она не излечилась до сих пор. Помню, как в одной редакции говорили: «А вы скажите это в прозе, а мы подумаем, как это сказать стихами». То, что сказано в прозе, стихами сказать нельзя, так же как нельзя сказать в прозе то, что сказано стихами. В чем порочность подстрочника? А очень просто: в оригинале, во всяком случае, не подстрочник. А стало быть, что мы видим в переводах с подстрочника? Неизвестно что. Подстрочник страшно развращает. Это явление нанесло огромный ущерб целым литературам, которые в основном переводились с подстрочника. Оригинальные поэты на этих языках очень своеобразные, носители другой поэтической традиции, и, чтобы издавать книги в Москве, они стали подгонять свои стихи под подстрочник. Многие поэтические дарования просто захирели и погибли. Но я слишком много внимания уделяю этой теме, по-моему, это и так всем понятно.

Как же делается перевод? Вы читаете произведение, и у вас появляется ощущение, что вы его знали всегда, оно становится частью вашего существа. Иногда это происходит на другой день, и тогда оно начинает у вас прорезываться на русском языке, и это вполне естественно. Произведение ведь пишется на всех языках, оно пишется на человеческом языке, у человечества язык на самом деле един. Об этом говорит Библия: вавилонское смешение языков было результатом греха, а первоначальный язык — язык поэзии. Это не значит, что вы не заглядываете в оригинал. Вы заглядываете в оригинал, который вы написали. Может получиться что-то приемлемое, и редакция это примет, редакторы это всегда любят, потому что у них нет этого ощущения, оно есть у вас внутри. Ну а вообще перевод живет недолго.

Что такое жизнь перевода? Павел Григорьевич Антокольский говорил мне, что поэтический перевод живет десять лет. Я не сразу понял, что он имел в виду, но теперь понял. Просуществовав десять лет как перевод, он начинает существовать или как оригинальное произведение, или просто уходит из литературы. Пример перевода, который с самого начала не был переводом, — сонеты Шекспира в переводе Маршака. Я бы издавал эту книгу под названием «С. Я. Маршак. Сонеты Шекспира». Это не перевод вообще, а оригинальное поэтическое произведение. Это еще одна опасность. Самуил Яковлевич, как я считаю, не вошел внутрь, это произведение осталось ему глубоко чуждым.

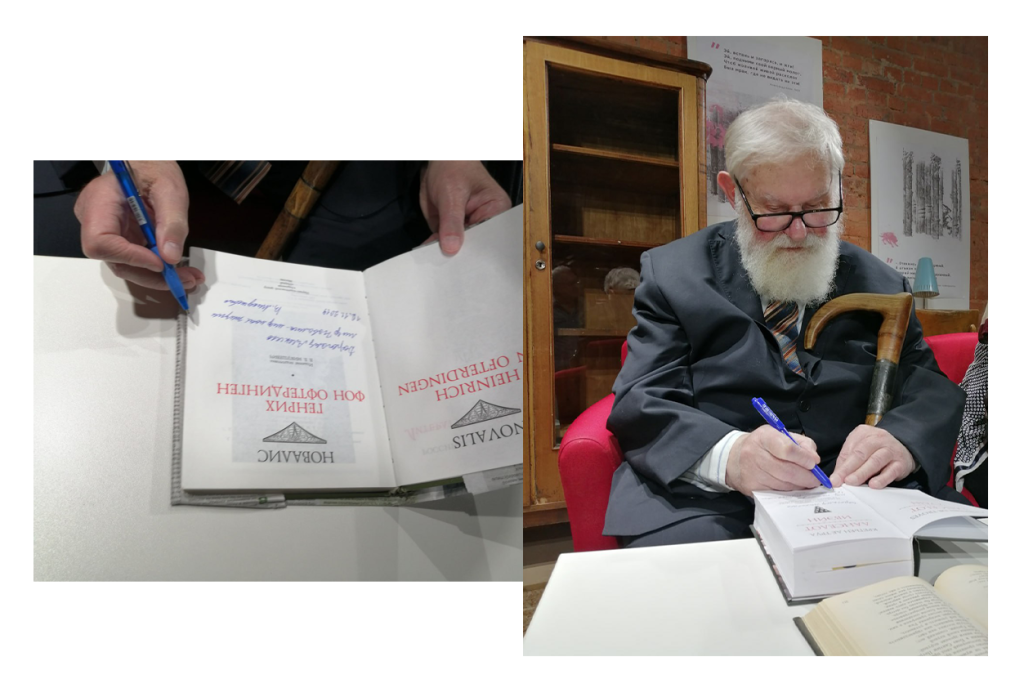

Владимир Микушевич в Библиотеке иностранной литературы, ноябрь 2019-го. Из архива Елены Калашниковой

Владимир Микушевич в Библиотеке иностранной литературы, ноябрь 2019-го. Из архива Елены Калашниковой

Как переводятся большие произведения, такие как «Илиада»? Их надо в себе открыть, и это открытие меняет жизнь, надолго меняет жизнь. А иногда это маленькое стихотворение. Вот, например, на семинаре по истории немецкого языка еще студентом я услышал анонимное стихотворение миннезингера — одно из первых рифмованных стихотворений в западной традиции. И через несколько лет у меня получился перевод:

Ты моя, а я твой,

Твой, пока я живой;

Ты в моем сердце,

Заперта дверца,

И потерян ключ навек.

Не надейся на побег.

Или стихотворение, в котором вся жизнь великого философа, мыслителя и поэта Фридриха Ницше, — тут всего шесть стихотворных строк.

Ja, ich weiß, woher ich stamme,

Ungesättigt gleich der Flamme

Glühe und verzehr’ ich mich.

Licht wird alles was ich fasse,

Kohle alles, was ich lasse,

Flamme bin ich sicherlich.

И неожиданно я перевел это стихотворение так:

Не железо и не камень,

Родом я всемирный пламень.

Не спастись мне от меня;

Вещи в свет я превращаю,

Угли вам я завещаю;

Несомненно, пламень я!

Можно сказать, что в оригинале нет «не железо и не камень», но «Ja, ich weiß, woher ich stamme» говорит о тех стихиях природы, которые я позволил себе здесь упомянуть. Я думаю, что перевел это стихотворение близко к оригиналу.

И наконец, главное, о чем я хотел вам сегодня рассказать, — то, что в последнее время было для меня серьезным, глубоким потрясением. Вы все знаете стихотворение Гёте, которое в переводе Жуковского называется «Лесной царь». Я позволил себе сделать новый перевод этого стихотворения, хотя Марина Ивановна Цветаева утверждала, что это и не нужно, и невозможно. Тем не менее я не послушался ее. Давайте посмотрим, как это получилось.

Оригинал: Erlkönig

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?

Es ist der Vater mit seinem Kind;

Er hat den Knaben wohl in dem Arm,

Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.

«Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?» –

«Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?

Den Erlenkönig mit Kron und Schweif?» –

«Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif».

«Du liebes Kind, komm, geh mit mir!

Gar schöne Spiele spiel’ ich mit dir;

Manch’ bunte Blumen sind an dem Strand,

Meine Mutter hat manch gülden Gewand». —

«Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,

Was Erlenkönig mir leise verspricht?» —

«Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind;

In dürren Blättern säuselt der Wind». —

«Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?

Meine Töchter sollen dich warten schön;

Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn,

Und wiegen und tanzen und singen dich ein». —

«Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort

Erlkönigs Töchter am düstern Ort?» —

«Mein Sohn, mein Sohn, ich seh’ es genau:

Es scheinen die alten Weiden so grau».

«Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;

Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt». —

«Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!

Erlkönig hat mir ein Leids getan!» —

Dem Vater grauset’s, er reitet geschwind,

Er hält in Armen das ächzende Kind,

Erreicht den Hof mit Müh’ und Not;

In seinen Armen das Kind war tot.

Есть перевод Жуковского — классический перевод:

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?

Ездок запоздалый, с ним сын молодой.

К отцу, весь издрогнув, малютка приник;

Обняв, его держит и греет старик.

Сразу спрашивается, кто это — «сын молодой» или «малютка»? Это не одно и то же ведь. И таких вопросов здесь много. Стихотворение чем очаровывает? Музыкальной мелодией, которая Жуковскому свойственна. Особенность стихотворения Жуковского в том, что мелодия берет у него вверх над отдельными словами, но мелодия здесь над ним подшутила. Дело в том, что это стихотворение положил на музыку Франц Шуберт и получился изумительный романс «Erlkönig». И оказалось, что перевод Жуковского к музыке Шуберта не подходит. Последняя строка стихотворения «In seinen Armen das Kind war tot», у Жуковского — «Ездок подгоняет, ездок доскакал... / В руках его мертвый младенец лежал» — не ложится на музыку. И неожиданно в этом романсе, когда используется текст Жуковского — в его руках младенец был мертв, — приходится терять стих. Собственно, это заставило меня задуматься, как все-таки перевести это стихотворение. Есть замечательное эссе Марины Цветаевой «Два „Лесных царя“». Она доказывает, что русский «Лесной царь» и немецкий «Лесной царь» равновелики, это просто разные «Лесные цари». Она убедительно доказывает, что у Гёте он, во-первых, не старик, во-вторых, что он не «в темной короне, с густой бородой», а с хвостом и прочее. Но есть тут одна особенность, на которую Марина Ивановна не обратила внимание: а почему он вообще «лесной царь»? Марина Ивановна спокойно это повторяет, а ведь в оригинале «Erlkönig» — и это само по себе загадочно. По-разному пытались истолковать это название. По-немецки «Erle» — это ольха. И в романе Леонида Леонова «Русский лес» профессор Вихров, читающий лекцию о лесе, называет его Ольховым королем. На самом деле тут ошибка исходного стихотворения, которому следовал Гёте, а исходное стихотворение принадлежит Иоганну Готфриду Гердеру. Иоганн Готфрид Гердер — исследователь, переводчик и поэт, в 1788—1789 году он издал замечательную книгу «Stimmen der Völker in Liedern», то есть «Голоса народов в песнях», и там как раз было стихотворение «Erlkönigs Tochter», то есть «Дочь лесного царя». Надо сказать, что уже в этом переводе была допущена ошибка. <...>

Здесь видеоверсия этой встречи:

Ну а завершить тему преемственности и обучения переводу хочу таким фрагментом нашей беседы:

— Вы вели несколько семинаров художественного перевода. Научили кого-то искусству перевода?

— Больше всего я уважаю тех, кто стал переводить меньше или совсем бросил. Когда они вернутся к переводу, то будут переводить, осознав, что перевод существует потому, что невозможен.