Поэт валькирий

Языческое бессмертие в революционном неоромантизме Эдуарда Багрицкого

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Страшно теперь

оглянуться: смотри!

По небу мчатся

багровые тучи;

воинов кровь

окрасила воздух, —

только валькириям

это воспеть!

Спели мы славно

о конунге юном;

слава поющим!

Слышавший нас

песню запомнит,

людям расскажет

о том, что слышал

от жен копьеносных!

Мечи обнажив,

на диких конях,

не знающих седел,

прочь мы умчимся.

Песнь валькирий из «Саги о Ньяле»

(Пер. О. А. Смирницкой и А. Корсуна)

Миф о В<алгалле> отражает вкусы и настроения древне-германской военной аристократии.

Большая советская энциклопедия (1927)

Юго-Запад (пролог)

Поэт-акмеист Михаил Зенкевич в рецензии на первую книгу стихотворений Эдуарда Багрицкого «Югозапад» (1928) писал, что в ней представлен «новый, молодой романтизм, порожденный бурями гражданской войны и революции» и не уходящий, подобно прежней романтической поэзии, «в века загадочно былые». В кавычки здесь взят стих из «Кинжала» (1903) В. Я. Брюсова:

Когда не видел я ни дерзости, ни сил,

Когда все под ярмом клонили молча выи,

Я уходил в страну молчанья и могил,

В века загадочно былые.

В противовес такому «эскапизму» Багрицкий, по словам критика, находит романтику в недавних революционных бурях и современной будничной обстановке.

Через пять лет Виктор Шкловский в статье с заимствованным из книги стихотворений Багрицкого названием «Юго-Запад» (то есть «географически Одесса») обратится к истокам «юго-западной литературной школы, традиция которой еще не выяснена». История одесской школы, по мнению критика, типологически восходит к греко-египетской культуре Александрии и культуре Леванта и ориентирована на западную романтическую традицию Вальтера Скотта, Бернса и Киплинга.

Насколько верно предложенное бывшим акмеистом Зенкевичем противопоставление революционного неоромантизма, преобразующего героическую современность, романтизму дореволюционному, укорененному в культе славного прошлого? Насколько точна «западно-средиземноморская» генеалогия неоромантизма Багрицкого, провозглашенная бывшим формалистом Шкловским?

Как я постараюсь показать далее, героический романтизм южанина Багрицкого тесно связан с «северной» традицией «старших» российских символистов и «оссианизмом» ранних романтиков, причем не только стилистически, но и на идеологическом уровне — в частности, «языческой» трактовкой смерти и загробного существования, представленной в одной из самых влиятельных романтических мифологем, канонизированных в музыкальных драмах Вагнера и поэзии символистов и их последователей.

«Сказание» Свена

Поэма «Сказание о море, матросах и Летучем Голландце», написанная молодым Эдуардом Багрицким в Одессе осенью 1922 г. и опубликованная в журнале «Силуэты» в 1923 г. (№ 8-9), открывается следующим длинным эпиграфом:

Знаешь ли ты сказание о Валгалле? Ходят по морю викинги, скрекинги ходят по морю. Ветер надувает парус, и парус несет ладью. И неизвестные берега раскидываются перед воинами. И битвы, и смерть, и вечная жизнь в Валгалле. Сходят валкирии — в облаке дыма, в пении крыльев за плечами — и руками, нежными, как ветер, подымают души убитых.

И летят души на небо и садятся за стол, где яства и мед.

И Один приветствует их. И есть ворон на троне у Одина, и есть волк, растянувшийся под столом. Внизу скалы, тина и лодки, наверху — Один, воины и ворон. И если приходит в бухту судно, встает Один, и воины приветствуют мореходов, подымая чаши. И валкирии трубят в рога, прославляя храбрость мореходов. И пируют внизу моряки, а наверху — души героев. И говорят: «Вечны Валгалла, Один и ворон. Вечны море, скалы и птицы». Знайте об этом, сидящие у огня, бродящие под парусами и стреляющие оленей!

(Из сказаний Свена-Песнетворца)

За эпиграфом следует поэтическое вступление, представляющее собой экфразис увертюры к «Летучему голландцу» Рихарда Вагнера — любимой оперы любимого композитора Багрицкого.

«Сказание» Багрицкого включает в себя четыре песни («Песня о море и небе», «Песня о матросах», «Песня о капитане», «Песня о розе и судне») и относится одновременно к скандинавскому (поэтическому) и вагнеровскому (музыкальному) «текстам» русской поэзии. В нем советский романтик из богемной Одессы разрабатывает свои фирменные темы — бурного моря, кишащего удивительными рыбами, рискованного странствования-испытания, одиночества бескомпромиссного капитана-бродяги, свободного творческого воображения (мечты), преображающего унылый быт, опьянения медом поэзии, героической смерти и т. п.

В этой статье я сосредоточусь на генезисе и функции мифологического эпиграфа к поэме Багрицкого как в частном (применительно к конкретному тексту), так и в расширительном смыслах — как введение в важную для поэта, но обойденную вниманием исследователей северную тему. Комментаторы в собраниях стихотворений Багрицкого ограничиваются «словарными» дефинициями викингов, Валгаллы и Одина. Между тем несколько проблем, связанных с этим загадочным эпиграфом, остаются невыясненными. Во-первых, кто такие «скрекинги», ходящие по морю вместе или одновременно с викингами? Таких племен не было в скандинавском мире и вообще такого слова нет ни в одном языке. Во-вторых, кто такой Свен-Песнетворец? Комментатор С. А. Коваленко указывает, что имеется в виду Огесен Свен (точнее, Аггесен. — И. В.) — «датский летописец XII в., написавший историю Дании с древнейших времен до 1185 г.», но последний стихотворцем не был. В-третьих, нет, насколько нам известно, и такого сказания, откуда Багрицкий мог заимствовать этот эпиграф, легко дробящийся на ритмически организованные строки.

В-четвертых, совершенно непонятно, как связан скандинавский эпиграф к «Сказанию» с легендой о Летучем Голландце.

В-пятых (это уже в качестве мелкой придирки), в северной мифологии валькирии не трубят в рога, а разливают мед в чаши, у Одина не один ворон (как орел у Зевса), а два (Хуган и Мунин — «мысль» и «память») и не один волк под столом, а тоже два (Гери и Фреки — «жадный» и «прожорливый»), которым хозяин Валгаллы бросает еду (едва ли здесь имеется в виду гигантский волк Фернир, который не сидит, как верный пес, под столом, а закован в волшебные цепи, от которых он в конце света освободится и убьет Одина и его богов-асов).

Северное течение

Очень похоже, что перед нами мистификация Багрицкого, приписавшего какому-то Свену-Песнетворцу собственную вольную стилизацию скандинавской саги или песни скальда, воссоздающую характерную для молодого романтика космогонию (современники часто вспоминали страсть поэта к литературным розыгрышам). Но сделана эта мистификация из реального материала.

«Скрекинги» — это искаженное (незамеченная опечатка или описка Багрицкого) написание слова «скрелинги» (от старонорвежского «skrælingi»), означающее что-то вроде «малорослые», «пигмеи» или «заморыши» (вроде хоббитов у Толкиена). Этот этноним викинги дали палеэскимосским аборигенам Гренландии и Винланда-Скрелингланда (северо-американским индейцам Ньюфаундленда). С викингами скрелинги едва ли ходили по морям, но слово действительно звучит экзотически красиво.

«Сказаний» Свена-песнетворца в древнеисландской и норвежской поэзии нет, но некий исландский скальд по имени Свейн (Sveinn) упоминается Снорри Стурлусоном в «Младшей Эдде» как автор нескольких строк из не дошедшей до нас поэмы «Norðrsetudrápa» о северной стоянке викингов в Гренландии. Здесь в мифологических образах описываются бурные волны («дочери Эгира»), белые скалы и сильные порывы ветра («сыны Форньота»). Больше ничего об этом скальде и его некогда прославленной саге не известно. Примечательно, что приведенный Снорри в «Языке поэзии» фрагмент из сказания Свейна пересказывает в своей известной книге о покорении Севера знаменитый исследователь-путешественник Фритьоф Нансен. Таинственный исландский (гренландский) скальд, от которого остались только имя и восемь экспрессивных стихов, мог привлечь воображение поэтов, воспевавших «современных викингов» (как тогда называли полярных исследователей). Мне не удалось установить, был ли знаком Багрицкий с рассуждениями Нансена об этом скальде (если был, то они вполне могли стимулировать реконструкцию-стилизацию утраченного сказания на любимые морские мотивы одесского поэта и сотрудника газеты «Моряк»). Впрочем, гораздо более вероятным источником скандинавского эпиграфа к поэме о Летучем Голландце следует считать другое произведение, несомненно известное Багрицкому.

Песнетворец Свен (вместе с викингами и скрелингами) является главным героем «повести из времен викингов» Валерия Брюсова «Царю Северного Полюса» (так в начале XX века называли Нансена), посвященной Ивану Коневскому (цикл «Любимцы веков», сборник «Tertia Vigilia», 1900). Герой этой поэмы Свен Краснозубый — «викинг великий», обрученный с полярной звездой, — плывет с сорока дружинниками на север:

Затмился налетом тумана Скрелингов остров, земля;

Дрожью святой Океана зыблется дрожь корабля.

И герой отвечает на это пророчество песней о смерти.

«Голубые льды, озаренные северным сиянием, — образно пересказывает сюжет поэмы Константин Мочульский, — преграждают ему путь. Смельчаки гибнут в снежном урагане: Валькирии уносят их в Валгалу. И только один утес глядит на мертвую прелесть Полярной звезды»:

Ты — валькирий гость желанный.

На тебя из той страны

Благосклонно смотрят деды:

Ты погиб не в день войны, —

В день победы!

Встретишь ты в полях Валгаллы

Всех, кому был в жизни люб.

Ты войдешь, пловец усталый,

Под веселый голос труб.

Там, с семьей других героев,

Уготован, ждет приют.

С поэмой о Свене, разгадавшем тайну жизни и прославляемом голосами стихий, идеологически связано и стихотворение Брюсова «Старый викинг», опубликованное в том же поэтическом цикле:

Там, там, за простором воды неисчерпно-обильной,

Где Скрелингов остров, вновь грянут губящие битвы,

Ему же коснеть безопасно под кровлей могильной

Да слушать, как женщины робко лепечут молитвы!

Думаю, что ранняя символистская поэма о викинге Свене и связанное с ней стихотворение Брюсова и являются литературными (или, можно сказать, мотивными) источниками вагнерианского «сказания» Багрицкого, включившего брюсовскую «полярную» тему в собственный мифопоэтический и биографический ряды и озвучившего ее на собственный лад. Кульминацией «Сказания» оказывается небесное видение, соединяющего море с небом, легенду о летучем голландце с мифом о Валгалле, север с югом, музыку с поэзией, смерть с бессмертием (здесь и далее мы выделяем курсивом в цитатах из стихотворений Багрицкого «опорные» для его «северного мифа» слова):

Прыгай, судно!.. Видишь — над тобою

Тучи разверзаются, и в небе —

Топот, визг, сияние и грохот...

Воют воины... На жарких шлемах

Крылья раскрываются и хлещут,

Звякают щиты, в ножнах широких

Движутся мечи, и вверх воздеты

Пламенные копья... Слышишь, слышишь,

Древний ворон каркает, и волчий

Вой несется!.. Из какого жбана

Ты черпал клубящееся пиво,

Сумасшедший виночерпий? Жаркой

Горечью оно пошло по жилам,

Разгулялось в сердце, в кровь проникло

Дрожжевою силой, вылетая

Перегаром и хрипящей песней...

Обратим внимание и на северо-западное направление движения корабля Багрицкого в финале поэмы:

И летит, и прыгает, и воет

Судно, и полощется на мачте

Тряпка черная, где человечий

Белый череп над двумя костями...

Ветр — в полотнище, и волны — в кузов,

Вымпел — в тучу. Поворот. Навстречу

Высятся полярные ворота,

И над волнами жаровней круглой

Солнце выдвигается, и воды

Атлантической пылают солью...

Еще одним вероятным источником или стимулом «скандинавского воображения» Багрицкого могла стать вышедшая в 1917 году драматическая поэма оказавшего сильное влияние на поэта Николая Гумилева «Гондла» (написана в 1916 г.), герой которой, исландский конунг, упоминает загадочных скрелингов:

Даже скрелинги, псы, а не волки,

Нападая ночною порой,

Истребили за морем поселки,

Обретенные некогда мной.

«Сумасшедшая» архитектура дворца Одина (имя хозяина Вальгаллы переводится как «повелитель безумных»), чаша из черепа и безумный хмель валькирий упоминаются и в другом произведении Гумилева «Ольга», вышедшем в последнем сборнике поэта «Огненный столп» (1921):

Древних ратей воин отсталый,

К этой жизни затая вражду,

Сумасшедших сводов Валгаллы,

Славных битв и пиров я жду.

Вижу череп с брагой хмельною,

Бычьи розовые хребты,

И валькирией надо мною,

Ольга, Ольга, кружишь ты.

Но как в сознании Багрицкого соединилась тема Летучего Голландца со сказаниями исландских викингов? Комментаторы считают, что по ассоциации с «Валькириями» Вагнера. Между тем последние не имеют никакого отношения к скандинавским мореходам и их странствиям. Выскажу предположение, что связующим звеном здесь послужил считающийся прообразом легенды о Летучем Голландце эпизод из навеянной исландскими сказаниями «Саги о Фритьофе Смелом» шведского поэта Э. Тегнера (1825), посвященный «ненавистному» пирату Соту (Сете), укравшему волшебное запястье и превратившемуся в живой труп, сидящий в огненном плаще на борту своего мертвого корабля. Приведу эту сцену в переводе Я.К. Грота, ритмически близком к эпиграфу к «Сказанию...» Багрицкого:

... корабль насмоленный стоит там;

Якорь и мачты и реи на нем; высоко над кормою

Страшный сидит великан, одетый огненной ризой.

Мрачен сидит он и чистит клинок, запятнанный кровью,

Но не стирается кровь; добытое хищником злато

Грудами сложено вкруг; на руке его блещет запястье[1].

У Багрицкого:

... Знаешь ли ты сказание о Валгалле? / Ходят по морю викинги, скрекинги ходят по морю.

... Сходят валкирии — в облаке дыма, в пении крыльев за плечами.

... Знайте об этом, сидящие у огня, бродящие под парусами и стреляющие оленей!

В поэме Багрицкого таинственный капитан с охладевшими глазами является посетителям пошлого трактира в разодраном плаще, из-под которого он достает ароматную «жаркую розу» (эквивалент магического запястья или кольца), с помощью которой открывает обывателям иные миры и звуки:

И, осыпан снегом и овеян

Зимним ветром, встал пред стариками

Капитан таинственного судна.

Рыжекудрый и огромный, в драном

Он предстал в плаще, широколобой

И кудлатой головой вращая,

Рыжий пух, как ржавчина, пробился

На щеках опухших, и под шляпой

Чешуей глаза окоченели...

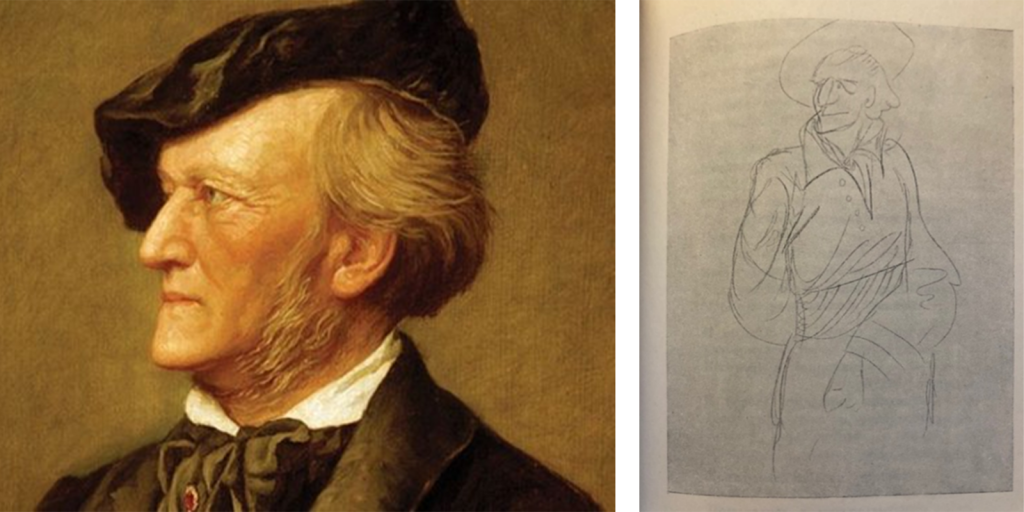

Кажется, что поэт описывает в этих стихах портрет самого автора «Летучего Голландца» и «Кольца нибелунгов» (см. ниже) и его чарующий («и восклицающий, и своенравный») музыкальный мир (примечательно, что Вагнер в своем эстетическом манифесте сравнивал напевы народной песни с «восхитительным запахом цветка»; вспомним также прекрасных дев-цветов, пытающихся очаровать рыцаря Парцефаля).

Cправа: рис. Багрицкого к поэме «Сказание о море, матросах и Летучем Голландце»

Cправа: рис. Багрицкого к поэме «Сказание о море, матросах и Летучем Голландце»Советский скальд

Следует подчеркнуть, что «северная» скандинавская (в частности, древнеисландская) тема и древнегерманская мифология были исключительно популярны в русском модернизме первой четверти XX века, особенно в период нансеновского «завоевания» Севера (помимо музыкальных драм Вагнера, назовем влияние норвежского символизма — прежде всего, Генрика Ибсена, — популярные переводные романы, вроде «Эрика Светлоликого» Г. Р. Хаггарда, хрестоматийные «скальдовские» тексты Державина, Жуковского и Батюшкова, а также переложения исландских саг Гротом и Чудиновым). В 1903 году в свет вышла книга «Древне-Северные саги и песни скальдов в переводах русских писателей» (С. Т. Сабинина, О. И. Сенковского, А. Н. Чудинова, Ф. Д. Батюшкова, С. Н. Сыромятникова и др.) под редакцией И. П. Глазунова. Именно из этой книги заимствовал Гумилев эпиграфы к своей «Гондле». Знакомство Багрицкого с прозаическими переводами саг и песен в этом сборнике весьма вероятно («клубящееся пиво» из приведенного ранее видения в «Сказании о море, матросах и летучем голландце» является несомненной аллюзией на мифологический «мед поэзии» — «божественный напиток Одина», под которым подразумевается «поэтическое вдохновение»). Сага в издании 1903 года определяется как род прозаического эпоса, назначение которого заключается «сначала в рассказывании, а потом в чтении на пирах и в собраниях». Наконец, в 1917 году вышел первый том полного перевода «Старшей Эдды», в которой описывается жилище Одина («Речи Гримнира»).

Выскажу предположение, что «демократическая» адресация саг и пиршественных песен показалась особенно привлекательной для молодого Багрицкого, представлявшего себя не песнопевцем великих героев прошлого и их современных реинкарнаций вроде Нансена (сценарий Брюсова) и не капитаном-конквистадором гумилевского типа, но своего рода бардом в стане одесских «бродяг» и красноармейцев. Известно, что ранний вариант наполненного туманными метафорами «Голландца» он прочитал сперва литераторам-пролеткультовцам, а затем коммунистическим активистам на диспуте, посвященном актуальности романтической поэзии для пролетариата. К своему выступлению Багрицкий сочинил полемический манифест, в котором представил себя певцом-воином — человеком, так сказать, одной судьбы со своими пролетарскими слушателями.

В этом контексте «Сказание о море, матросах и Летучем Голландце» оказывается попыткой мифотворческой саги нового времени, адресованной «героическому классу», выдуманный эпиграф к поэме — сгустком романтической космогонии Багрицкого (море, скалы и птицы; «небесные» гимны отважным мореходам), а вымышленный Свен-Песнетворец — инкарнацией самого поэта.

Русская Валгалла

Несколько слов о мифопоэтическом контексте стихотворения Багрицкого. Образы валькирий, Валгаллы и Одина (Вотана) с его рогом, поэтической брагой, воронами и волками постоянно встречаются в стихотворениях российских поэтов первой четверти XX века — от Бальмонта, Брюсова и, разумеется, Блока (назвавшего свой перестроенный дом в Шахматово «Валгаллой») до Северянина, Мандельштама, Сельвинского, Цветаевой и Пастернака. Андрей Белый в статье «Генрик Ибсен» (1908) находит в творчестве норвежского драматурга героический завет современности:

Мы должны идти за ним [Ибсеном. — И. В.], если мы хотим жизни, потому что потоп грозит нашему старому материку. Но, если хотим мы жизни, мы должны ее добиться упорным боем. Мы должны стать героями. <...> Обнажим головы и склонимся долу, когда солнечные валькирии понесут тело героя на белых воздушных конях в Валгаллу.

Михаил Зенкевич посвящает пиру в чертоге Одина акмеистический сонет «Валльгала» (1912). «Язычник» Сергей Городецкий преображает в своем славянском мифотворчестве скандинавскую Валгаллу в Валка́ланду (1907). Грааль Арельский описывает сады Валгаллы в послереволюционной поэме «Ветер с моря» (1923).

Еще один, революционно-эротизированный, пример творческого преображения скандинавской мифологии находим в опубликованном в «чтеце-декламаторе» «Революционная поэзия» (1923; сост. Н. Л. Войтоловский) стихотворении Эмиля Верхарна «Женщина в черном» в переводе Луи Шенталя: «Какой валгаллой исступленной блуди / Горят любовь проклявшие уста...»

Примечательно, что после Октябрьской революции воинственные валькирии начинают ассоциироваться в новой советской мифологии с пламенными революционерками Александрой Коллонтай и Ларисой Рейснер.

Наконец, в начале 1920-х годов образ Валгаллы актуализируется в связи с темой героического пантеона жертв революции и Гражданской войны. Процитирую соответствующий фрагмент из «белой» версии этого мифа — стихотворения Михаила Струве, посвященного смерти Гумилева (1921):

Для тех, кто жил порывом дальних странствий,

Кто звоном битв был с детства опьянен,

В ком рог охотничий рождал безумье,

Для тех, кому блаженны паруса,

Несущие в неведомые воды,

Не знаю я, Валгалла или Рай,

Но есть, но есть высокая обитель!

Я знаю — отдыхаешь Ты сейчас,

Ты не снимал ни разу в жизни латы.

А мне скучней и тяжелей сейчас.

Я вижу легкою броней небесной

Оделся Ты и в светлые крыла,

И огневым мечом Ты опоясан.

Эти героико-мемориальные мотивы Багрицкий подхватывает в «Сказании о море, матросах и Летучем Голландце». Так, введенную в эпиграфе к поэме тему вечности природы и героев («вечны Один и ворон, — вечны море, скалы и птицы») он разворачивает в визионерские стихи о диком воинственном пире на северных небесах:

А над скалами, над птичьим пухом —

Северное небо, и как будто

В небе ничего не изменилось:

Тот же ворон на дубовом троне

Чистит клюв, и тот же волк поджарый

Растянулся под столом, где чаши

Рыжим пивом налиты и грузно

В медные начищенные блюда

Вывалены туши вепрей. Вечен

Дикий пир. Надвинутые туго,

Жаркой медью полыхают шлемы,

Груди волосатые расперты

Легкими, в которых бродит воздух.

Уточню, что в сагах волк Одина Фреки не «поджарый», а «прожорливый».

Погибшие викинги, напоминающие одесских матросов и биндюжников, собираются в этом загробном и заоблачном трактире:

И как медные и злые крабы,

Медленно ворочаясь и тяжко

Громыхая ржавыми щитами,

Вкруг стола, сколоченного грубо

Из досок сосновых, у кувшина

Крутогорлого они расселись —

Доблестные воины. И ночью

Слышатся их голоса и ругань,

Слышно, как от кулака крутого

Стонет стол и дребезжит посуда.

Поглядишь — и в облаках мигают

Суетливые зарницы, будто

Отблески от вычищенных шлемов,

Жарких броней и мечей широких...

Иначе говоря, в своем бурном («южном») воображении, отталкивающемся от символистских и акмеистических толкований Валгаллы, Багрицкий обустраивает идеальную — героико-кабацкую — обитель для себя и своей поэзии.

Действительно, дальнейшее развитие северной темы в творчестве Багрицкого идет в этом направлении, но прямые отсылки к скандинавской поэзии уходят в подтекст. Так, в апрельском номере «Нового мира» за 1928 год Багрицкий печатает странное стихотворение «Смерть. (Отрывок из драм. сцен „Трактир“)», наполненное аллюзиями на древнегерманскую и скандинавскую мифологию, противопоставленную здесь христианским верованиям:

Не мистика, а точное познание,

Грядущего, такое ж, как когда-то

Германцы видели в косматом небе,

Нависшем над языческою рощей,

Нам ближе, ощутимей и прекрасней,

Чем метафизика и чад свечей...

Новый мир, открывшийся певцу, представляет собой таинственный трактир (ироническое скрещение державинской пиршественной темы с тютчевским пиром всеблагих и блоковской темой эзотерического ресторана), напоминающий Валгаллу, где почившие воины-герои пьют пиво и едят свиное мясо:

Над ними буквы бросились вразлет:

«Заезжий двор: Спокойствие Сердец».

Замечательно, что образ обетованного (посмертного) трактира Багрицкого перекликается с опубликованным в том же номере журнала описанием русской Валгаллы в романе Горького «Жизнь Клима Самгина». «Идем в Валгаллу, — говорит Климу его новый знакомец Робинзон, — так называю я „Волгу“, ибо кабак есть русская Валгалла, иде же упокояются наши герои, а также люди, изнуренные пагубными страстями». (К слову, в Новосибирске есть бар Valhalla, где можно «насладиться широким выбором крафтовых напитков, включая пиво и медовуху, а также сидром». Одноименный ресторан до недавнего времени был и в Москве. Но на том вредном Севере нам уже, боюсь, не пить матросского виски.)

Рискну предположить, что южанин Багрицкий, воображавший себя на пире «отца павших» и «покровителя поэтов» «сумасшедшего виночерпия» Одина, в своем бурном и соленом революционно-валькирическом цикле не только переакцентировал расчетливую символистскую героику Брюсова и индивидуалистическую культурную историософию Гумилева, но и попытался ответить на трезвые акмеистические жалобы петербургского поэта-современника Мандельштама, высказанные в стихотворении «Когда на площадях и в тишине келейной» (1917; публ. 1919):

Но северные скальды грубы,

Не знают радостей игры,

И северным дружинам любы

Янтарь, пожары и пиры.

Им только снится воздух юга —

Чужого неба волшебство, —

И все-таки упрямая подруга

Откажется попробовать его.

В конечном итоге тот литературный проект, который принято называть революционным неоромантизмом Багрицкого, является попыткой создания «босяцкой» материалистической религии на основе скандинавской поэзии, эстетизированной русскими символистами и акмеистами. Впрочем, хочу признаться (пожалуйста, никому не говорите!), что «перекличка ворона и арфы» и «Валгаллы белое вино» акмеиста Мандельштама кажутся мне гораздо поэтичнее и честнее громоздкой программно-декламационной коммунистической оперы одесского вагнерианца. Но это, разумеется, дело вкуса. Говоря словами того же Мандельштама из приведенного выше стихотворения,

<...> И не одно сокровище, быть может,

Минуя внуков, к правнукам уйдет,

И снова скальд чужую песню сложит

И как свою ее произнесет.

Видение пионерки

Тема и образ вагнеровско-скандинавской Валгаллы, описанной в «Сказании о море, матросах и Летучем Голландце», преломляются в написанном десять лет спустя одном из самых известных произведений поэта, также открывающемся эпиграфом собственного сочинения — «Смерти пионерки» (1932), в которой поэт-жрец, согласно остроумной инетпретации, предложенной исследователями Олегом Лекмановым и Михаилом Свердловым, созывает пионерские отряды «отпраздновать жертву торжественной песней»[2]. В центре внимания исследователей оказывается галлюцинация умирающей от скарлатины («красной» болезни, в те годы особенно опасной для детей[3]) девочки, видящей в больничном окне во время грозы летящих юных героев:

От морей ревучих

Пасмурной страны

Наплывают тучи,

Ливнями полны.

Над больничным садом,

Вытянувшись в ряд,

За густым отрядом

Движется отряд.

Молнии, как галстуки,

По ветру летят.

В дождевом сиянье

Облачных слоев

Словно очертанье

Тысячи голов.

Рухнула плотина,

И выходят в бой

Блузы из сатина

В синьке грозовой.

Трубы. Трубы. Трубы

Подымают вой.

Над больничным садом,

Над водой озер,

Движутся отряды

На вечерний сбор.

Заслоняют свет они

(Даль черным-черна),

Пионеры Кунцева,

Пионеры Сетуни,

Пионеры фабрики Ногина.

За этим фонетически аранжированным грозовым видением, сталкивающимся с «олейниковскими»[4] мещанскими причитаниями верующей матери героини, следует «гимн молодости», сопровождаемый воспоминаниями автора о Гражданской войне:

Нас водила молодость

В сабельный поход,

Нас бросала молодость

На кронштадтский лед.

Боевые лошади

Уносили нас,

На широкой площади

Убивали нас.

Но в крови горячечной

Подымались мы,

Но глаза незрячие

Открывали мы.

Возникай содружество

Ворона с бойцом —

Укрепляйся, мужество,

Сталью и свинцом.

Чтоб земля суровая

Кровью истекла,

Чтобы юность новая

Из костей взошла.

Чтобы в этом крохотном

Теле — навсегда

Пела наша молодость,

Как весной вода.

Умирающая Валя видит себя парящей в сонме павших героев:

<...> Красное полотнище

Вьется над бугром.

«Валя, будь готова!» —

Восклицает гром.

В прозелень[5] лужайки

Капли как польют!

Валя в синей майке

Отдает салют.

Тихо подымается,

Призрачно-легка,

Над больничной койкой

Детская рука.

«Я всегда готова!» —

Слышится окрест.

На плетеный коврик

Упадает крест.

И потом бессильная

Валится рука —

В пухлые подушки,

В мякоть тюфяка.

Лекманов и Свердлов обратили внимание на то, что в первоначальном варианте финала стихотворения тело девочки, умершей от скарлатины (красной болезни) кремировали — в прямом соответствии с атеистической пропагандой «огненного погребения» в 1920–1930-е годы (на самом деле прототип героини стихотворения Валентина Дыко была похоронена в могиле): «Пламя подымается ясней зари, / Тело пионерки, гори, гори!» Более того, по мнению исследователей, в черновиках к стихотворению поэт-вожатый-жрец сам руководил обрядом кремации Валиного тела: «Слушайте команду! / Горнисты, / в ряд! / В боевом порядке иди, отряд!.. / Эту вот гончарную урну / Твою / Мы словно знамя / Подымем в бою...»

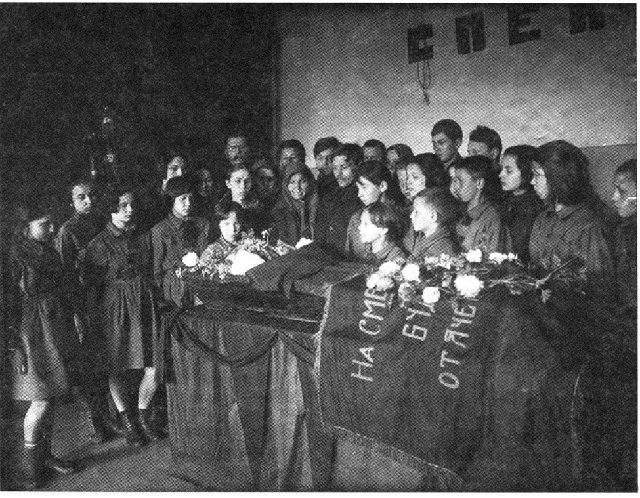

Предложенное исследователями «сильное прочтение» стихотворения следует конкретизировать, указав на накладывающиеся здесь один на другой историко-социальный и литературно-мифологический «прообразы» грозового видения Валентины. Первый связан с недолговечной (1924—1925 гг.), но явно известной Багрицкому традицией «пионерских похорон», в которых участвовали только дети. Этому ритуалу посвящена замечательная статья С. Г. Маслинской (Леонтьевой), включающая характерные выдержки из сообщений деткоров. «Дети 1920-х гг., — отмечает исследовательница, — в точности копируют взрослый красный похоронный обряд, воспроизводя и структуру, и набор ритуальных ролей (исполнители песен, траурные риторы, и вакантные / нулевые роли — отсутствие священников), и колористическую гамму, и музыкальное сопровождение. У детей, живущий в крупных промышленных центрах, в частности в Ленинграде, был опыт наблюдения за публичными показательными похоронами революционеров»[6]. Думается, что Багрицкий в «Смерти пионерки» реанимирует и поэтизирует этот обряд, представляя самого себя в качестве вожатого-распорядителя.

Фото из архива Музея истории детского движения Московского городского Дворца пионеров (из статьи С.Г. Маслинской)

Фото из архива Музея истории детского движения Московского городского Дворца пионеров (из статьи С.Г. Маслинской)Второй источник видения Валентины, к которому отсылают знаменитый призыв повествователя о «содружестве ворона с бойцом», — давно привлекшая внимание поэта «языческая» (скандинавская) мифология загробного мира, выведенная в культурный подтекст советского стихотворения: Валгалла викингов и валькирии в облаке дыма и пении крыльев поднимающие, как ветер, души убитых (у Багрицкого: «молнии, как галстуки, по ветру летят»); Один, приветствующий души погибших на суше и на море героев (как известно, викинги практиковали «огненную кремацию»); ворон у его трона; сходящие «в облаке дыма» валькирии, играющие в рога, прославляя отважных мореходов и погибших героев; скальд-песнетворец, открывающий слушателям тайны загробной жизни.

Иными словами, Багрицкий в «Смерти пионерки» переводит скандинавское (древнегерманское) язычество, эстетизированное русскими романтиками, символистами и акмеистами, в советскую мифологию вечной юности — динамический образ загробного бытия вечно погибающих и вечно возрождающихся, как избранники-викинги в Валгалле, молодых героев коммунистического пантеона (тема, по-разному решавшаяся разными авторами 1920-х годов от Маяковского и Асеева до Андрея Платонова и — в известной степени — Пастернака). В целом этот энтузиастический и эзотерический по своей сути эксперимент лежит в русле мемориальной политики «молодой страны» конца 1920-х — первой половины 30-х годов (его административная ревизия и сворачивание были вызваны фактическим крушением советской героической интернационалистской утопии, связанным с поражением испанской республики и надвигающейся большой войной). Валентина не столько приносится в жертву поэтом-жрецом (все-таки она умирает от болезни, которую не могут вылечить «колдующие» врачи), сколько трансформируется поэтом-скальдом в образ героини-избранницы из небесного воинства, призванной революционными валькириями в чертог советской вечности.

Кстати сказать (как говорил один мой коллега, когда хотел сказать что-либо некстати), если вслушаться в троекратные аккорды революционной «песни молодости» Багрицкого (трубы, трубы, трубы — пионеры, пионеры, пионеры), то в ней вполне можно расслышать пульсацию вагнеровского «полета валькирий»:

Трубы. Трубы. Трубы

Подымают вой.

Над больничным садом,

Над водой озер,

Движутся отряды

На вечерний сбор.

Заслоняют свет они

(Даль черным-черна),

Пионеры Кунцева,

Пионеры Сетуни,

Пионеры фабрики Ногина.

2/2

2/2

А если серьезно, то в историко-литературной перспективе героическая «Смерть пионерки», имя которой (Валя-Валентина-Валенька-Валюша) в фонетическом вихре стихотворения аукается с Валгаллой, валькириями и валом прибоя[7], представляет собой не сказку, а своеобразную революционную сагу-сказание, замешанную на горячительных образах из скандинавско-германско-оссиановских «пивоварен» Рихарда Вагнера и поэтов-современников Багрицкого[8].

В заключение отмечу кричащий параллелизм советского атеистического валькиризма, представленного, как мы видели, в творчестве Багрицкого и современного ему национал-социалистического культа валькирий, также восходящего к Вагнеру (именно такую символическую связку интерпретирует сомнительный писатель М. Б. Кононов в эротико-славянофильском романе «Голая пионерка» [1980; публ. 2001], посвященном безотказной «святой шлюхе» и «валькирии» семикласснице Маше Мухиной[9]). Между тем, в отличие от фашистской северной мистики, мифотворчество советского поэта стремится не к выявлению национальной, расовой, антихристианской эзотерической платформы, а к выражению романтического опьянения жизнью и ностальгическому увековечиванию героев недавнего прошлого (по сути дела, та же тема, что и в «оссиановской» балладе Лермонтова об ушедшем племени богатырей). Движущей эмоциональной силой здесь является характерная для конца 1920-х — начала 1930-х годов тоска по веку героев-победителей и тайное желание заслуженного «покоя в бурях» (вспомним образ «обетованного трактира»), а не чувство расового превосходства, истерическая конспирология и стремление к военному возвращению царства Водана. Последние будут подхвачены уже в наше время мистическими геополитиками известного толка и найдут отражение в так называемом гимне ЧВК „Вагнер“ нынешней патриотической валькирии Вики Цыгановой («Оркестранты войны не хотят тишины / Во Вальхаллу их путь в ярком свете / В небе только Луна, в сердце только война / И безумное танго смерти!»). Но это уже другая страшная и, увы, далекая от своего завершения история.

Город незнакомый (эпилог, возможно, и избыточный)

Багрицкий умер 16 февраля 1934 года от обострения бронхиальной астмы или, как сообщали центральные газеты, от «гриппозного воспаления легких, соединенного с давней астмой». Смерть поэта описывалась современниками как смерть воина-песнопевца (причем имплицитно подчеркивалось отличие его героической кончины от гибели первого поэта революции Маяковского). В статье-некрологе «О сердце» Виктор Шкловский утверждал, что Багрицкий «умер победителем»: «Он умер седым, задохся в гриппе, но писал не о боли, не о болезни, никогда не писал о страхе смерти. <...> Оптимизм Багрицкого создан большим сердцем, и он достоин сабли партизана, которую принес ему друг юности за несколько дней перед смертью». По устному свидетельству М. С. Петровых, Осип Мандельштам рассказал ей в день смерти Багрицкого о «предсмертном пире», на который тот созвал друзей незадолго до кончины. Речь, очевидно, шла о последней встрече умирающего с друзьями-литераторами, описанной в одном из пространных некрологов, напечатанных в день похорон поэта 18 февраля в «Литературной газете».

После церемонии прощания в «готическом зале» Дома писателей траурная процессия двинулась к крематорию (Багрицкого кремировали так же, как Маяковского в 1930 году, Андрея Белого — в январе того же 1934 года, поэта-бунтаря Шелли — в первую романтическую эпоху, а мертвых викингов-мореходов — в далеком прошлом). За гробом шли родственники, друзья покойного, писатели, поэты, журналисты, а за ними — эскадрон почетного воинского караула. Оркестр играл траурный марш Вагнера на смерть Зигфрида (его исполняли тогда на похоронах героев — от чествования жертв революции в 1920 году до похорон Ленина, Красина и, сразу после Багрицкого, великого певца Собинова — вагнеровского Лоэнгрина). В 2 часа 30 минут «состоялась кремация», до которой мозг покойного (символичное эхо викинговской чаши из черепа) был извлечен для изучения человеческой гениальности в лаборатории учрежденного в 1928 году Института мозга. В коллекции этой лаборатории с показательным названием Пантеон уже находились мозги Владимира Ленина, Андрея Белого и Владимира Маяковского. По воспоминаниям Т. Стах, Исаак Бабель рассказал ей о том, что во время кремации поэта «его пустили куда-то вниз, куда никого не пускают» и «где в специальный глазок он мог видеть процесс сжигания» — «как приподнялось тело в огне» (жуткая сцена, перекликающаяся с видением горения Вали-Валентины в черновиках «Смерти пионерки»). Скорее всего, именно об этом ритуале трупосожжения поэта речь шла в разговоре, который запомнила Эмма Герштейн: «Прямо с похорон к Мандельштамам пришли Нарбут и Харджиев. Они рассказывали о траурной церемонии, чем-то им очень не понравившейся. И Лева [Гумилев] сказал: „Мамочка, когда ты умрешь, я тебя не так буду хоронить“».

Замечу, что вопрос об «огненном погребении», связанный со смертью Багрицкого, был важен для Мандельштама. В стихотворении «Возможна ли женщине мертвой хвала» (3 июня 1935, 14 декабря 1936), посвященном памяти Ольге Ваксель, поэт называет кремацию «насильственной жаркой могилой». С этой темой, как указал мне Олег Лекманов, мог быть связан и образ мертвого неизвестного солдата (альтер эго автора), окруженного огнем столетий. Возможно, что вагнеровско-багрицкая картина пьяной Валгаллы с «сумасшедшим виночерпием» полемически преломляется во втором варианте стихотворения Мандельштама «Заблудился я в небе — что делать?» (9–19 марта 1937), представляющем загробное видение с высоким чашником, разливающим обновляющую брагу «без пены» (пустословия?) посреди заоблачного военного пира.

В 1936 вышел в свет подготовленный поэтом Владимиром Нарбутом, родственником Багрицкого, альманах, включавший стихотворения последнего и воспоминания друзей о нем. Близок к «викинговскому» мировоззрению покойного поэта, как нам представляется, и вышитый по мотивам его поэзии военный ритуал, который описал в своих воспоминаниях Юрий Олеша:

Когда умер Багрицкий, его тело сопровождал эскадрон кавалеристов. Так закончилась биография замечательного поэта нашей страны, начавшаяся на задворках трактиров на Ремесленной улице в Одессе и в конце концов осененная красными знаменами революции и фигурами всадников — таких же бойцов за революцию, каким был сам поэт.

В той же статье Олеша вспоминал о том, как много лет назад Багрицкий рассказал ему о замысле поэмы о Летучем Голландце, в которой «проступают очертания» чудесного города, видимого людьми воочию: «Я не помню, что рассказывал он дальше. Когда мы хоронили Багрицкого, я вспомнил эту импровизацию замечательного романтика. Ведь это же и есть сущность искусства — эти превращения!» Речь здесь, как мы полагаем, идет не о «протестантском прибранном рае», отвергнутом в свое время Гумилевым, и не об изобильном заоблачном трактире «Спокойствие Сердец», а о коммунистической инкарнации грозной обители богов-асов и валькирий Асгарде, где из мутного колодца судьбы пьют воду два прекрасных белых лебедя:

... в чаду и в запахе плавучем

Развернулся город незнакомый,

Пестрый и широкий, — будто птица

К берегу песчаному прильнула,

Распустила хвост и разбросала

Крылья разноцветные, а шею

Протянула к влаге, чтоб напиться.

Проплывали облака, вставали

Волны, и, дугою раскатившись,

Подымались и тонули звезды...

И далее следует уже цитированная нами воображаемая картина-апофеоз, в которой мертвые герои Валгаллы воскресают для новой смерти, нового воскрешения и очередного шумного пьяного пира:

<...> Прыгай, судно!.. Видишь — над тобою

Тучи разверзаются, и в небе —

Топот, визг, сияние и грохот...

Воют воины... На жарких шлемах

Крылья раскрываются и хлещут,

Звякают щиты, в ножнах широких

Движутся мечи, и вверх воздеты

Пламенные копья... Слышишь, слышишь,

Древний ворон каркает, и волчий

Вой несется!..

***

Ворон накаркал...

Покровитель Багрицкого Горький умер через два года после загадочной смерти своего сына и был кремирован в год выхода мемориального альманаха «Эдуард Багрицкий».

Новую Валгаллу прежние «герои-победители», включая нескольких участников альманаха «Эдуард Багрицкий», нашли не в небесном чертоге-пантеоне, а на расстрельном полигоне Коммунарки и в печи Донского монастыря, названном в путеводителе «Москва безбожная» (1930) «пионером по части кремации в СССР».

Эта статья представляет собой фрагмент работы о северной теме в творчестве Эдуарда Багрицкого. Выражаю благодарность Елене Михайлик, Олегу Лекманову, Марку Липовецкому, Илье Кукулину, Илье Каминскому и Константину Лаппо-Данилевскому за ценные замечания.

Примечания

[1] Образцовые произведения скандинавской поэзии в переводах русских писателей. Изд. А. Н. Чудинова. Воронеж, 1875. С. 259. См. ритмизированную стилизацию откровений валькирии: «Шумно пирует в высоком чертоге сонм возрожденных бойцов; весело пенится крепкая брага, мед искрометный в рогах золотых» (Свириденко С. Как возвратился старый орел. Рассказ из жизни древне-скандинавского мира // Нива. № 1. 1914. С. 99). Ср. там же формулу обращения скальда к валькирии: «Много ты знаешь, много ты ведаешь...»

[2] Здесь цит. по: Лекманов Олег. Самое главное: о русской литературе XX века. М., 2017.

[3] Педагогическая энциклопедия. Под ред. А. Г. Калашникова. Т. 1. М., 1927. С. 275. См. об эпидемии скарлатины в популярной повести Лидии Чарской «Люда Влассовская» (1904). Обратим, в частности, внимание на описание начала болезни девочки, перекликающееся с зачином стихотворения Багрицкого: «— Люда! Люда! Что с тобою? Я положительно не знала, что со мною, но все мое тело горело как в огне, и дыхание с трудом вылетало из груди. Тогда, не говоря ни слова, Краснушка схватила ручное зеркальце и близко поднесла его к моему лицу. Все мои щеки, шея и грудь — все было сплошь покрыто зловещей красной сыпью. Сомнений не оставалось: у меня была скарлатина». Чарская описывает бред героини и ее чудесное спасение «сестрами-крестовицами» (сестрами милосердия в институтской больнице). В финале главы рассказывается о завещании и смерти от скарлатины юной певицы Варюши Чикуниной — исхудавшей девочки с громадными горевшими глазами, пытающейся с трудом вывести тоненьким голосом тропарь — свою «лебединую песнь»: «— Люда, — произнесла она тихо, — <...> если бы „это“ случилось... ты понимаешь, что я хочу сказать?.. то передай Анне Вольской мой камертон и скажи ей, что я поручаю хор ей... Пусть батюшка отец Филимон благословит ее быть первым регентом нашего клироса... — И с этими словами Варюша сняла с груди висевший у нее на черном шелковом шнурке металлический камертон, с которым она никогда не расставалась, и передала его мне» (Чарская Л. Записки институтки. М., 1993. С. 242). Можно сказать, что героико-атеистическая «Смерть пионерки» Багрицкого представляет собой полемическую переделку христианско-сентиментальной «смерти институтки» из повести Чарской и других описаний жертв «убийцы детей» скарлатины (название одной из статей 1920-х годов), — например, трогательного религиозного воспоминания «Смерть Ванечки» С. А. Толстой (Толстая С. А. Дневники: 1891–1897. Л., 1928. С. 199–201).

[4] См. прекрасную статью Елены Михайлик «Карась глазами рыбовода»: Новое литературное обозрение. № 87 (2007). С. 104–112.

[5] То же редкое слово использовано Багрицким в программном стихотворении «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым» (1927) в описании Гражданской войны: «Бубном и копытом / Дрогнул эскадрон; / Вот и закачались мы / В прозелень травы...».

[6] Маслинская (Леонтьева), С. Г. «По-пионерски жил, по-пионерски похоронен»: материалы истории гражданских похорон 1920-х гг. // Живая старина 2012. № 3. С. 49–52). Исследовательница приводит примеры таких корреспонденций, чаще всего озаглавленных «Похороны пионера» (или «Похороны пионерки»): получено «у родителей разрешение похоронить Лизу самим пионерам»; «Вместо духового песнопения и религиозного дурмана пионеры с красными знаменами и пением революционных песен отдали последний долг умершему товарищу»; «Стройные ряды пионеров и комсомольцев медленно шагают по направлению к кладбищу. Мерно бьют барабаны... Впереди красный гроб с преклоненными над ним знаменами и окруженный венками. Умер примерный в работе пионер-комсомолец — Павлуша Лайданен». «Об этом ритуале писалось и в центральной прессе. Так, в газете „Гудок“ от 24 сентября 1924 года сообщается об участии пионеров „в пионерских похоронах ребенка одного из беспартийных рабочих“. Традиция пионерских похорон „без попов“ и „без родителей“ продолжалась в течение полутора лет, и „в 1930–1940-е гг., период детского мирного и военного героизма“, такие похороны „уже не практиковались“ (с. 51, 52).

[7] Любопытно, что в скандинавской мифологии Вал — одна из дочерей морского великана Эгира (другую зовут Бурун). Исследователи указывают на связь корня „val“ со смертью („павший“, „погибший“ в древнеиссландском). Нечкасов Е. Приближение и окружение. Очерки о Германском Логосе, Традиции и Ничто. М., 2020. С. 23. Мы не любим паронимических параллелей, но имя самого Багрицкого удачно резонирует с названием двух главных памятников древнеисландской литературы.

[8] В качестве избыточного, но любопытного дополнения укажем, что в начале 1920-х годов гидрологические работы в северо-западной части Черного моря производились на одесской яхте „Валкирия“.

[9] В финале романа душа пионерки Марии (убитой Маши Мухиной) парит, как валькирия, над полем боя с белым знаменем — трусами на ноге, а не красным галстуком, как у Багрицкого, — защищая бойцов от гибели. Наконец, в эпилоге к роману, представляющему собой, как мы полагаем, полемический (христианско-мистический) ответ на неоромантический (германо-языческий) культ пионеров-героев и прототипическое вагнерианское стихотворение Багрицкого, пулеметчица Муха сама замещается Валентиной — писательницей-пулеметчицей-судьей „вель-ликолепной“ (ср. ранее: „Особенно знаменит великий... великолепный... летающие Валентины...Летающие валькиры...“ Вампиры? Валекиры») Валентиной Васильевной Чудаковой, которой посвящена «Голая пионерка». В каком-то смысле последней реинкарнацией (визуализацией) Валентины-валькирии Багрицкого является сцена из «музыкально-батальной мистерии со стратегическими ночными полетами абсолютно голой пионерки» Кирилла Серебренникова, поставленной в театре «Современник» (сценарий Ксении Драгунской). Играющая Муху-Чайку Чулпан Хаматова примерно половину времени «парит на канате, над головами зрителей и партнеров», а «ее героиня летит то над Кондопогой, то над Ленинградом, то над всей-всей-всей Землей».