Легко ли читать Андрея Белого

Интервью с филологами Еленой Глуховой и Дмитрием Торшиловым

Со времен падения советской цензуры произведения Андрея Белого издаются и переиздаются с завидной регулярностью: только за последние годы вышло несколько книг с ранее недоступными или малодоступными текстами, а буквально на днях увидело свет отдельное издание его дневников 1930-х годов (Андрей Белый. «Все мысли для выхода в свет — заперты». Дневники 1930-х годов. М.: Common Place, 2021. Подготовка текста, предисловие и комментарии Моники Спивак). Воспользовавшись этим как формальным поводом, «Горький» попросил Анну Грибоедову поговорить об Андрее Белом со специалистами по его творчеству — Еленой Глуховой, старшим научным сотрудником ИМЛИ РАН, и Дмитрием Торшиловым, доцентом кафедры классической филологии РГГУ.

— На днях вышло отдельное издание дневников Андрея Белого 1930-х годов, подготовленное Моникой Спивак, вашей коллегой (с ней «Горький» уже делал большое интервью несколько лет назад). Какое, на ваш взгляд, место занимают эти тексты в творческом наследии писателя и чем они могут быть интересны широкому читателю?

Елена Глухова: Дневниковых записей Андрея Белого, систематических и подробных, сохранилось не так много, поэтому работа, проделанная Моникой Львовной, — выявление этих записей, огромный труд по атрибуции и сведению в единое целое, — заслуживает отдельной исследовательской похвалы. Ценность такого издания безусловна. Эгодокументальный нарратив занимает едва ли не самое значительное место в практике Белого, тем более что подневные, а не ретроспективные записи всегда вызывают живой читательский интерес. Но у Белого поле автобиографических рефлексий чрезвычайно обширно, его монументальные хронологические фиксации «для памяти» читаются с трудом и рассчитаны скорее на будущего биографа. Дневник ведь форма легкая, замечательная сиюминутной непосредственной реакцией на событие, без позднейших наслоений ткани испорченного воспоминания, порою зыбкого.

— Уже современники считали Андрея Белого стилистом-новатором и создателем нового художественного языка. Каковы, на ваш взгляд, ключевые особенности его прозы?

Дмитрий Торшилов: Чтобы увидеть своеобразие прозы Андрея Белого, достаточно открыть любую его книгу и прочитать несколько фраз. Некоторые странности даже не воспроизводятся в новых изданиях; например, тексты в первых изданиях «симфоний» Белого были разбиты на короткие нумерованные абзацы, как в философских трактатах его отца, математика Николая Васильевича Бугаева, который в свою очередь ориентировался на некоторые трактаты Лейбница. Кроме того, это напоминало нумерованные «стихи» Библии (чего не имели в виду Лейбниц и Бугаев, но точно имел в виду молодой Белый).

Проза Белого рассчитана на рецитацию (хоть бы и про себя, а не вслух), а не на быстрое чтение глазами. Она всегда ритмизована, в разные периоды его жизни и в разных жанрах по-разному (можно отослать за деталями к подсчетам американского русиста Джералда Янечека), иногда (как в романе «Москва») — сплошным несбивающимся трехсложником. Сам писатель отмечал, что его последний роман «Маски» — это «не роман, а эпическая поэма, набранная прозой для экономии места». Предложение у Белого никогда не заканчивается, точек можно не встретить целыми страницами, — вместо них будут стоять точки с запятой или комбинация запятой и тире. В результате фразы не следуют одна за другой, а клубятся, как водоворот или смерч (один из любимых образов писателя).

Изучая структурную организацию прозаических текстов Андрея Белого, можно с уверенностью сказать, что он последовательно отражает смысл на всех уровнях: звуковом, затем ритмическом, потом синтаксическом, и даже на уровне архитектоники фразы, иногда «рисуя» буквами (наиболее известный пример — шар на ниточке в романе «Записки чудака»: изображение головы, отделившейся от тела и вспухшей до размеров огромного шара).

Отдельно следует вести речь об особенностях языка Андрея Белого, его идиостиля — этой проблеме посвящен ряд работ современных лингвистов. Его прозаические тексты (причем и те, что мы относим с жанровой точки зрения к критической прозе, публицистике) насыщены тропами, и это важно для понимания их многоуровневой смысловой организации. Белый вслед за лингвистом Потебней понимал метафору как память о первоначальном мифе: например, в «Котике Летаеве» и в «Крещеном китайце» метафора — это способ познания и описания мира детским сознанием.

Пожалуй, прав был Евгений Замятин, проницательно отметивший, что язык книг Белого — это язык Андрея Белого, так же как язык «Улисса» Джойса — это не английский язык, а язык самого Джойса.

— В статье «Дневник писателя» Белый заявлял: «...„статья”, „тема”, „фабула” — аберрация; есть одна только тема — описывать панорамы сознания <...> остается сосредоточиться в „Я”». И далее: «...роман „Я” есть роман всех романов моих...»; «„Я есмь Чело Века” — вот имя невиданной эпопеи, которую мог бы создать; а все прочие темы при всей „интересности” их, — я не вижу: рассеян и болен „единственной темою”: темой всей жизни!» Верно ли, что основной темой творчества Белого был он сам?

ЕГ: Основная тема Белого — это время, эпоха, история, преломленная в реальности человеческого субъекта, в том числе и автора. Доминанта лирических жанров в литературе русского романтизма вплоть до середины XIX в. получает закономерное продолжение в стихотворной культуре рубежа веков, потому что именно лирика несет в себе отпечаток индивидуального переживания автора и субъекта лирического произведения. Многие символисты, а Белый в особенности, идут от этой точки в обратную сторону: через композицию лирических циклов, затем книг лирики, затем собрания книг лирики как поэтической биографии выстраивается своего рода лирический эпос, в персонаже которого отражается движении времени и истории. Тема эпопеи «Я» — исторический перелом эпохи, который виден в сознании одного конкретного человека; ведь история, согласно Белому или Джойсу, существует в индивидуальном человеческом сознании, и только. Иными словами, в словосочетании «эпопея „Я“» слово «эпопея» не менее важно, чем «Я» (да и само заглавное «Я» отсылает не к Борису Николаевичу Бугаеву, а к общечеловеческому «я»).

С другой стороны, конечно, количество автобиографического материала в книгах Белого чрезвычайно велико. Однако его автобиографизм часто заставляет вспомнить не столько о декадентском нарциссизме в стиле Дориана Грея, сколько о практике ученых того времени завещать свое тело лаборатории для исследований или ставить на себе медицинский эксперимент и подробно описывать происходящее. По сути, творчество Белого — это отчет об опасных опытах, поставленных на себе.

Недавно вышедший в серии «Литературное наследство» том «Автобиографических сводов» свидетельствует о том, что писатель многие годы, в особенности в послереволюционный и советский период, вел подробные хронологические записи о своей жизни: редко это были подневые записи (в основном — содержание событий по месяцам), в большей мере ретроспективные, позволяющие историку литературы скрупулезно реконструировать круг общения писателя, его «труды и дни». Автобиографизм Андрея Белого — это уникальный творческий метод писателя, фиксирующий место человека на фоне эпохи.

— Пастернак и Пильняк в некрологе Белому ставили автора «Петербурга» выше Марселя Пруста и Джеймса Джойса. Владимир Набоков называл «Петербург» «дивным полетом воображения», относил его к числу шедевров мировой литературы и считал лучшим романом XX века после «Улисса». Как вы считаете, почему этот роман удостоился столь высокой оценки?

ДТ: Сложный вопрос. Для начала нужно сказать, что многие любят Белого не за «Петербург», а некоторые и несмотря на «Петербург». Читатель 1910-х годов, безусловно, опознавал в романе темы и мотивы первой русской революции 1905 года. Что же касается успеха этого романа, вышедшего в свет отдельным изданием осенью 1916 года, то Белому удалось попасть в резонанс с крушением Российской империи, предсказание которого современники увидели в «Петербурге». По-видимому, здесь сыграли свою роль эсхатологические предчувствия поэта-символиста, определившие визионерский опыт писателя, умение опознавать знаки грядущих политических катаклизмов. Можно изучить восторженные рецензии того времени на роман «Петербург», собранные А. В. Лавровым в книге «Андрей Белый: Pro et contra». Роман «Петербург», как справедливо отмечала Ольга Форш в своей книге «Сумасшедший корабль», заканчивал петербургский период русской литературы, вобрал в себя все основные параметры «петербургского мифа», одновременно «воплотив и развоплотив их» (А. В. Лавров).

— «Петербург» был излюбленной книгой молодежи 1910-х, однако сегодня число тех, кто в состоянии ее прочитать, ничтожно мало. Как вы думаете, в чем причина? Легко ли было читать «Петербург» в свое время?

Боря Бугаев, 1882

Боря Бугаев, 1882ЕГ: Легко ли было читать? Нелегко, конечно. Однако читатели бывают разные: можно и от наших современников услышать, что чтение произведений Белого не вызывает никаких трудностей и кажется естественным, как дыхание. Вопрос взывает к чрезвычайно любопытному социологическому исследованию реального читательского опыта, но провести его непросто. Как выяснить, многие ли действительно читали роман «Война и мир», который включен в обязательную школьную программу, и какова динамика читательского интереса в зависимости от поколения читателей и в разные эпохи? Зная такие вещи, можно будет увереннее говорить и о причинах этой динамики.

Поэтика «Петербурга» отсылает к «петербургскому тексту» Достоевского и Гоголя, но не только, например, в романе угадываются отголоски «Бесов»: жанр романа, как и у Достоевского, — одновременно и политический триллер, и экзистенциальная драма, и сатирический памфлет. Если распутывать сюжетные линии «Петербурга», можно обнаружить переклички с самыми разными книгами. Например, основной конфликт в романе — тургеневский конфликт «отцов и детей», доведенный до крайности, отцеубийства. Или другая линия: мать Николая Аблеухова уходит от мужа к молодому любовнику, оставив ему сына — это сюжетная линия «Анны Карениной» Толстого. Ну и невозможно, разумеется, не отметить влияние поэмы Пушкина «Медный всадник»; пушкинский подтекст вообще один из наиболее значительных (это обусловлено ранним замыслом написать роман «Адмиралтейская игла» из пушкинской эпохи). Для современников Белого это были хорошо знакомые сюжеты русской классической литературы, а для современного читателя, думается, они не так актуальны.

— При всем своем новаторстве Белый, безусловно, наследник русских классиков. Какие писатели и поэты повлияли на него больше всех?

ЕГ: Трудно переоценить влияние русской классической прозы на поэтику Андрея Белого. Но первое значительное влияние, которое следует отметить, восходит не к русской классике: для «симфоний» характерно сильное воздействие художественной прозы Ницше — книги «Так говорил Заратустра».

Примерно с 1906 года, с замысла повести «Серебряный голубь», начинается, по собственному признанию Белого, его ученичество у Гоголя, а гоголевская линия в его творчестве продолжается до последней исследовательской книги «Мастерство Гоголя». В квартире на знаменитой «Башне» Вячеслав Иванов, выслушивая первые отрывки будущего романа «Петербург» в 1911—1912 гг., ласково называл писателя «наш Гоголёк». Это же именование в стихах Мандельштама на смерть Белого окончательно мифологизирует гоголевское начало в поэтике писателя, одновременно отсылая к свидетельствам современников о похоронах Гоголя:

Откуда привезли? Кого? Который умер?

Где ‹будут хоронить›? Мне что-то невдомек.

Скажите, говорят, какой-то Гоголь умер.

Не Гоголь, так себе, писатель-гоголёк.

Стихи Белого вполне самобытны; как довольно зло, но метко сказал о Белом Николай Гумилев, «это единственный из символистов, который, как кажется, никогда не был в Лувре» (имеется в виду, говоря современным языком, отсутствие культурного бэкграунда и свобода от него). В этом Белый был, пожалуй, настоящим предтечей футуристов, поэтому за стихотворную формулу «в небеса запустил ананасом» его благодарил Маяковский. Однако нужно добавить, что в поэзии Белого сосуществуют две системы стихосложения: его собственная, «мелодическая», и классическая русская силлаботоника. (Кстати, как показывает недавнее исследование фонографических записей, им соответствовали две разные манеры декламации в выступлениях Белого.) Во второй очевидно влияние прежде всего трех поэтов, которых он и сам не раз называл: Пушкина, Тютчева и Боратынского. Нельзя не упомянуть и того, что русские символисты были высокого мнения о самих себе, и для Белого Валерий Брюсов и Александр Блок, с которыми он долго и разнообразно общался и сотрудничал, были едва ли не столь же значительными фигурами, как Тютчев и Боратынский (хотя если говорить об их влиянии, то скорее имело место самоопределение путем отталкивания).

— А творчество самого Белого оказало на кого-то существенное влияние?

ДТ: Непосредственное подражание Белому, воспроизведение его характерных черт было бы комичным, — он слишком своеобразен. Тем не менее «орнаментальную прозу» 1920-х годов, Бориса Пильняка и Артема Веселого, упрекали именно в воспроизведении манеры Белого.

К сожалению, не нашла ни подражателей, ни продолжателей предложенная им реформа стиха, «мелодизм», отличный от верлибра способ нейтрализации границы между классическим стихом и прозой (верлибр сохраняет от стиха нерушимую границу строк, а от прозы — отсутствие явной ритмической и эвфонической организации; Белый предлагал, наоборот, отказаться от статичной границы строки, но сохранить ритм и рифму). Ближе всех здесь к нему оказались Маяковский и Цветаева.

В Москве более сорока лет вручается литературная «Премия Андрея Белого» — любопытно было бы спросить ее учредителей и лауреатов, в чем именно они видят значение Белого и как он повлиял на их творчество.

— В середине творческого пути поэтическая манера Белого и его теоретический подход к стиху изменились. Он настолько ожесточенно перерабатывал свои ранние стихи (подчас до полной неузнаваемости), что это вызывало недоумение у читателей. Согласно Михаилу Гаспарову (статья «Белый-стиховед и Белый-стихотворец»), друзья поэта хотели даже учредить «Общество защиты творений Андрея Белого от жестокого с ними обращения», поскольку полагали, что такие исправления вредят его стихам. Как вы думаете, что им двигало?

Андрей Белый и Ася Тургенева, 1912

Андрей Белый и Ася Тургенева, 1912ДТ: Тезис Михаила Гаспарова о двух периодах Белого, как и многие другие «периодизации», — это скорее дидактический схематизм, преувеличение, сделанное ради наглядности. Путь Белого един: можно показать, что и в дореволюционные годы в его книгах присутствовало все то, что звучит громче в революционные и в советские годы. Собственно, «два периода» Белого — это два исторических периода, разделенные катастрофой Первой мировой и потом Гражданской войны; погибло или изменилось слишком многое вокруг него, а сам он изменился меньше — tempora mutantur, et nos mutamur in illis [времена меняются, и мы меняемся с ними. — Прим. ред.].

Что касается принципиально важной для Михаила Леоновича в упомянутой статье разницы между двумя стиховедческими книгами Белого, «Символизмом» и «Ритмом как диалектикой», то нужно учитывать некоторое смещение целей. Дело в том, что те выкладки «Символизма», которые обычно применялись наукой XX века для «объективно-научных» целей, таких как строительство общей истории стиха, были сделаны Белым не для этого; общая история стиха была для него побочным эффектом, а целью — интерпретация произведения в целом, и даже (о чем немыслимо говорить в современной академической науке) поиск наглядного критерия для оценки качества поэзии. Исследуя ритмику стиха, Белый надеялся создать твердую базу для критических высказываний (что показывают некоторые его рецензии) и сделать не стиховедение, но саму литературную критику точной наукой. По всей вероятности, те же цели преследовались и в его стиховедческом анализе позднего периода. В «Ритме как диалектике» (1927) эти тенденции очевиднее, но они были и в «Символизме» (1910), и в особенности в книге «О ритмическом жесте», над которой Белый работал в 1917–1919 гг. (она не вышла тогда по обстоятельствам времени, и лишь недавно была опубликована ее реконструкция).

Что касается количества переделок собственных текстов, то в этом Белый, по-видимому, действительно уникален. Если говорить о субъективной, биографической стороне дела, то он вполне искренне думал, что в молодости не умел писать, и не менее искренне был убежден в том, что может вернуться к юношескому мировосприятию, чувствам (ибо они не увядают), некогда вызвавшим к жизни определенное стихотворение, и выразить их теперь по-другому, более удачно. По всей видимости, при обращении к ранним сочинениям писателя не удовлетворяло зияние смысла между «переживанием» (как он выражался) и текстом, между «несказáнным» и сказанным; но в то же время он так и не перестал верить, что способен его преодолеть.

С практической стороны из этого следует, что при изучении стихотворного наследия Андрея Белого не работает основное правило текстологии, а именно правило «последней воли автора». Действительно, если следовать его недвусмысленно выраженной авторской воле, то следовало бы забыть и его самую знаменитую стихотворную книгу («Золото в лазури»), и самую знаменитую прозаическую (первую редакцию «Петербурга»). С точки зрения литературной теории практика Белого проблематизирует понятие «произведение»: с одной стороны, конечно, никто не станет утверждать, что произведение литературы равняется сумме слов его текста, но, с другой стороны, все-таки мало кто согласится считать одним и тем же произведением два текста, в которых не совпадает ни одно слово (как это следует делать, согласно авторской воле Белого, с некоторыми его стихами). Однако этот парадокс, по-видимому, неизбежно следует из основ поэтики символизма, если довести ее принципы до логического конца.

— За Андреем Белым закрепилась слава писателя-мистика — ни для кого не секрет его увлечение антропософией. Как оно сказалось на его творчестве?

ЕГ: Трудно недооценить роль антропософии в жизни Белого, биографическую роль: встреча с Рудольфом Штейнером, годы, проведенные в Дорнахе (1912–1916), круг его антропософских друзей — описывать жизнь писателя начиная с 1912 г. без всего этого бессмысленно (начнем с того, что обе жены Белого были и навсегда остались антропософками). Уехав от Штейнера, Белый был уверен, что получил своеобразный «патент» для популяризации антропософского учения в России. Это было связано с тем особым местом, которое Штейнер отводил грядущей культуре «славянского периода» человечества.

Однако и переоценивать влияние буквы книг или лекций Рудольфа Штейнера на творчество и мышление Белого не стоит: он называл «Доктора» (как принято было говорить у антропософов) «учителем свободы», а все, что он почерпнул в антропософии и развивал в своих текстах, прямо следовало из его творческих задач и мировоззренческих склонностей. Иными словами, после ученичества у Штейнера Белый стал независимее, чем был, а не наоборот.

Да, разумеется, читателю порой непросто продираться сквозь антропософскую образность его послереволюционной прозы, требующей отдельного подробного комментирования. Вместе с тем, личные медитативные практики писателя отразились скорее в его рисунках, которые требуют отдельного исследования и соотнесения с литературным творчеством.

— Насколько хорошо изучен Белый? Остались ли еще пробелы в летописи его жизни и творчества?

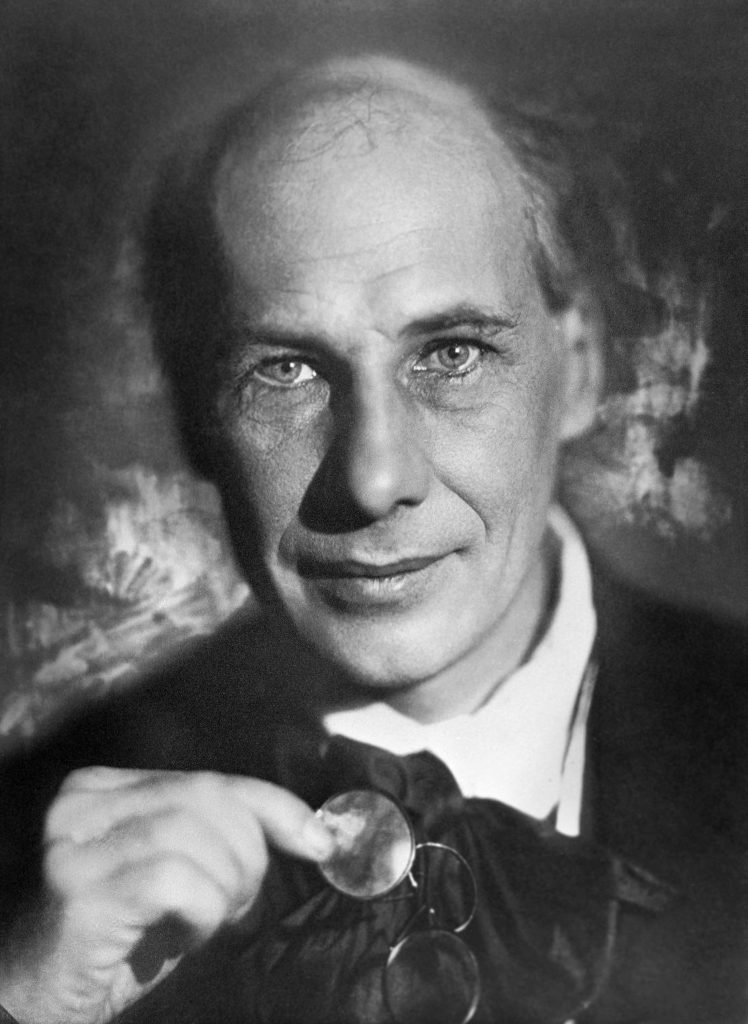

Андрей Белый, 1929

Андрей Белый, 1929ЕГ: За три десятка лет, прошедших после краха советской цензуры (которая Белого почти полностью запрещала), ситуация радикально изменилась. Сейчас переизданы почти все его книги, издано то, что оставалось ненапечатанным. Однако эта техническая работа еще не завершена — а новые интерпретации уместны всегда.

Что касается творческого наследия писателя, то роль филолога-детектива все еще чрезвычайно актуальна — я имею в виду тот факт, что не так давно на одном из западно-европейских аукционов всплыл довольно солидный массив рукописей и писем Белого, но, к сожалению, лот целиком был выкуплен неизвестным коллекционером. Можно предположить, что это были материалы личного архива Андрея Белого из сундука, оставленного им Ходасевичу в 1923-м, когда писатель вернулся в Советскую Россию из Берлина. Хотелось бы верить, что и эта часть его наследия когда-нибудь увидит свет. Эта история лишний раз подтверждает непреложный факт: у беловедения есть интересные перспективы.