Писатели и безумие

Как сходили с ума великие писатели и какое отношение это имеет к их творчеству

Представление о том, что гений и безумие неразрывно связаны, возникло благодаря культуре эпохи Романтизма с ее культом спонтанности, иррациональности и интуитивности художественного творчества. С тех пор существует трагический союз литературы и умопомешательства, интерес к которому не только не ослабевает, но и подогревается массовой культурой. «Горький» вспомнил писателей XIX-XX веков, страдавших от душевных болезней, и выяснил, как их творчество было связано с недугами авторов.

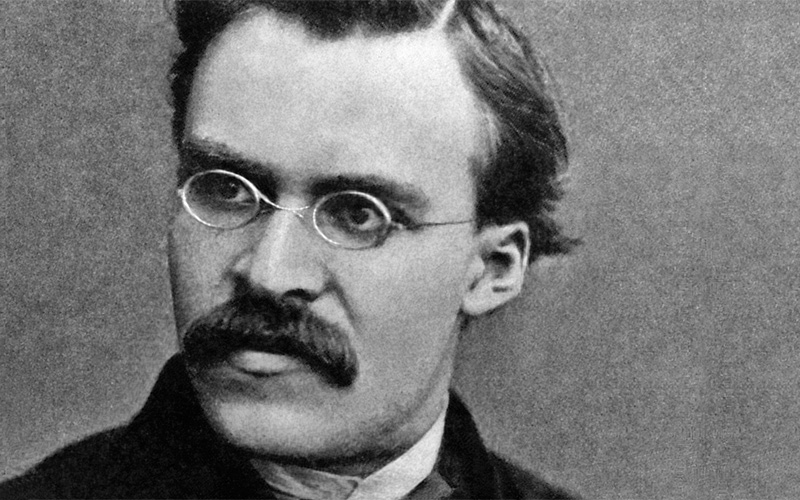

Фридрих Ницше (1844—1900)

Неизвестно, как именно Фридрих Ницше заболел сифилисом, но считается, что именно распространение болезни на центральную нервную систему в конце концов привело к помешательству. При жизни Ницше психиатры не уделили его заболеванию должного внимания, отделавшись, по словам ницшеведа Игоря Эбаноидзе, «невразумительным и противоречивым диагнозом». В конце 1888 года философ начинает странно подписывать свои письма: «Ницше-Цезарь», «Дионис», «Распятый». Окончательно душевное здоровье философа, всю жизнь страдавшего от разных недомоганий, было подорвано 3 января 1889 года в Турине: он увидел на улице извозчика, жестоко избивавшего свою лошадь, и в слезах обнял животное. Приехавший на помощь товарищ обнаружил Ницше в состоянии крайнего аффекта и изъясняющегося «гротескными танцами и прыжками». Философа госпитализируют в психиатрическую клинику Базеля, где ставят диагноз: «paralysis progressiva». Оттуда Ницше забирает мать и отвозит сына в йенское «Заведение по лечению и уходу за умалишенными», где он провел год. Именно местные врачи первыми предположили, что мыслитель стал жертвой сифилиса, подхваченного в 1866 году. В 1890-м мать забирает больного на свое попечение; постепенно апатия и паралич прогрессируют — в таком состоянии философ проведет следующие десять лет до самой смерти.

Есть мнение, что фрагментарность текстов Ницше связана с тем, что его мучали головные боли и слабое зрение: он не мог долго писать, помногу размышлял и потом фиксировал свои мысли в коротких, емких афоризмах. Проблема безумия волновала философа на протяжении всего творчества, но нельзя сказать, что само оно было отмечено печатью сумасшествия, кроме последних лет накануне трагедии. Некоторые исследователи полагают, что в душевной болезни Ницше было нечто искусственное, гамлетовское. «Я совершенно уверен, что этот великий лицедей и мастер перевоплощения, играя свою жизненную трагедию, — я чуть было не добавил: им самим инсценированную, — прекрасно сознавал в себе гамлетовские черты», — писал Томас Манн.

В свою очередь, один из главных ницшеанцев ХХ века Жиль Делез был уверен, что душевные кризисы Ницше разных лет определенно складываются в одну и ту же клиническую картину: «Идет ли речь об одной и той же болезни? Видимо, да. Не суть важно, что это скорее деменция, чем психоз — или даже безумие — присутствует в творчестве Ницше».

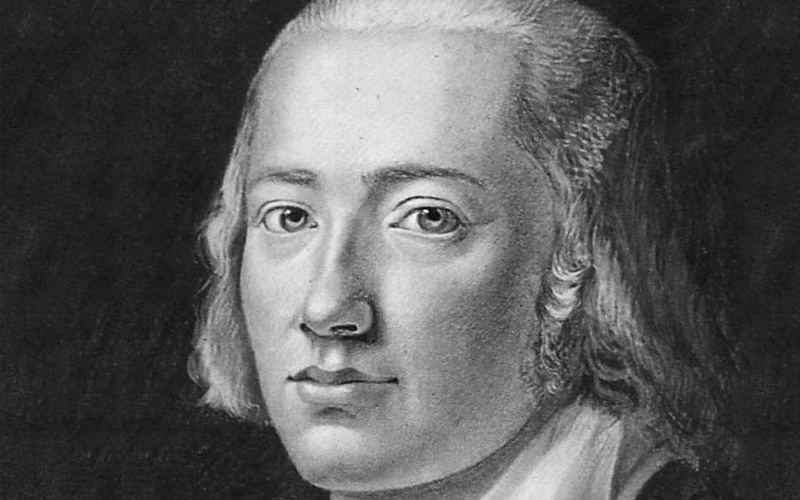

Фридрих Гельдерлин (1770–1843)

При жизни Фридриха Гельдерлина, великого немецкого поэта, его творчество ценили немногие — личные друзья и несколько писателей-романтиков вроде Брентано и фон Арнима. Карьера складывалась весьма посредственно: работа домашним учителем закончилась влюбленностью в хозяйку дома и отказом от места, государственная служба не прельщала, а в большую литературу его не пустили Шиллер (который поначалу поддерживал молодого поэта) и Гете, недолюбливавшие романтизм. В результате Гельдерлин принял решение оставить Германию. «Мне стоило горьких слез... покинуть теперь свою отчизну, может, навсегда. Ведь что у меня есть более любимого на свете? Но я им не нужен», — говорил он в одном письме. В начале 1802 года Гельдерлин пешком отправился странствовать по Европе, зарабатывая на жизнь учительством, но уже в середине лета того же года состоялось его печально известное возвращение: он вернулся на родину весь оборванный и в состоянии помешательства.

Считается, что поэт страдал от шизофрении, — в течение пяти лет его сознание окончательно помутилось, лечение в психиатрической клинике не дало результатов, и поэтому родные и друзья Гельдерлина определили его на содержание к столяру Циммеру, сдававшему комнаты студентам; там поэт и провел вторую половину жизни, скончавшись в возрасте 73 лет. Некоторые исследователи находят следы душевного недуга в раннем творчестве Гельдерлина, но это спорный вопрос — возможно, дело просто в чувствительном меланхолическом складе характера поэта. Почти все его наиболее важные произведения — как стихотворные, так и прозаические (роман «Гиперион») — были созданы до бегства из Германии, но слава Гельдерлина как безумного гения начала складываться уже при его жизни. «Гельдерлин — мой любимейший друг! Он ведь только сумасшедший. О, я хотел бы поцеловать их, эти иссохшие, вздрагивающие губы», — писал один начинающий литератор в 1823 году.

1/2 2/2

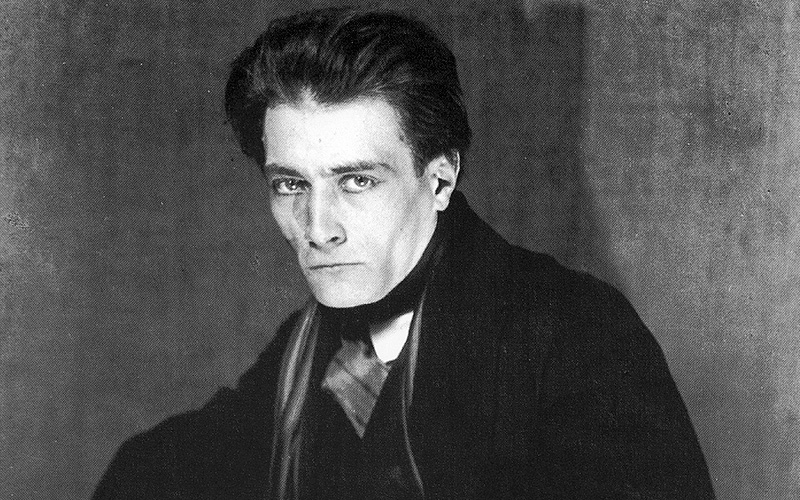

2/2  Антонен Арто (убитый Марат) в фильме «Наполеон» Абеля Ганса, 1925. Фотография снимок студии Липитски НБФ, Искусство театра, 4-ICО-CIN-3856 (84) mmoma.ru

Антонен Арто (убитый Марат) в фильме «Наполеон» Абеля Ганса, 1925. Фотография снимок студии Липитски НБФ, Искусство театра, 4-ICО-CIN-3856 (84) mmoma.ru Антонен Арто (1896—1948)

Творчество Арто пронизано безумием: в раннем возрасте он переболел менингитом с осложнениями, и началось душевное расстройство, терзавшее его на протяжении всей жизни. Еще в юношеском возрасте, в ходе лечения, которому писатель отдавал много времени и сил, он начал принимать опиум, прописанный врачами. Так к невралгии, затяжным депрессиям и другим проблемам Арто прибавилась еще и пожизненная наркотическая зависимость.

Творческая карьера Арто началась в бурной авангардной парижской среде, он писал стихи и эссе, занимался драматургией и кинематографом, придумал театр жестокости («театр, в котором жестокие физические образы давят и гипнотизируют чувственность зрителя, захваченного театром, как вихрем высших сил»). Арто пытался вернуть искусство к архаическим ритуальным корням, во время поездки в Мексику изучал быт племени Тараумара и экспериментировал с пейотом. Большинство его идей, сопровождавшихся то вспыхивающей, то затихающей шизофренией (именно такой диагноз чаще всего ставят Арто современные исследователи), казались чересчур радикальными даже для его буйных современников — настоящее влияние они оказали на писателей и режиссеров следующих поколений. Среди самых известных его последователей можно назвать Ежи Гротовского, Питера Брука и Алехандро Ходоровски.

В последние годы жизни Арто пережил срыв и почти все время проводил в клиниках — в этот период был написан его знаменитый текст «Ван Гог, самоубитый обществом». Арто скончался в марте 1948 года в психиатрической лечебнице от рака прямой кишки.

Филип Дик (1928—1982)

Филипа Дика, американского писателя-фантаста, можно назвать главным параноиком в литературе XX века — судя по всему, мания преследования началась у него из-за проблем с ФБР во времена американской «охоты на ведьм» и антикоммунистической истерии: за ним не то следили, не то пытались его завербовать. Со временем параноидальность станет отличительной чертой поэтики Дика. Проблемы со здоровьем привели его к злоупотреблению лекарствами, а потом и наркотиками, которые играли все более важную роль в жизни писателя, сменившего пять жен и множество мест жительства.

За романы ему платили мало, и Дик выработал собственный метод письма: он принимал ударные дозы амфетамина и строчил сотни страниц в день, разрушая свою психику и психику своей семьи (одну из жен он бросил после того, как решил, что она собирается его убить, и почти сразу женился на молоденькой девушке, только что покинувшей психиатрическую клинику). В начале семидесятых писатель пережил нечто вроде религиозного экстаза («Мне представлялось, что я был безумен всю мою жизнь и внезапно обрел разум»), несколько раз сам оказывался на лечении, в состоянии депрессии совершил попытку суицида, но чудом выжил, написал в ФБР множество писем-доносов с требованием расследовать заговор комитета марксистов во главе со Станиславом Лемом, который хочет развалить США. К последним годам жизни писателя относится работа над мистической трилогией V.A.L.I.S., начинающейся следующим образом: «Нервный срыв у Жирного Лошадника начался в тот день, когда ему позвонила Глория и спросила, нет ли у него нембутала. Он спросил, зачем ей нембутал, и она ответила, что хочет себя убить». В 1982 году Филип Дик скончался от инсульта, приняв слишком большую дозу амфетаминов.

Едва ли стоит напрямую связывать параноидальный стиль в американской культуре XX века с психологическими особенностями тех или иных авторов, поскольку он возник и расцвел на благодатной почве маккартизма: риторика республиканцев, искавших под каждым кустом сеть коммунистических агентов, помноженная на широкое распространение наркотических средств, сделала свое дело.

1/2 Сильвия Плат кормит оленя в Онтарио, 1959 Faber Books / Courtesy: Estate of Ted Hughes 2/2

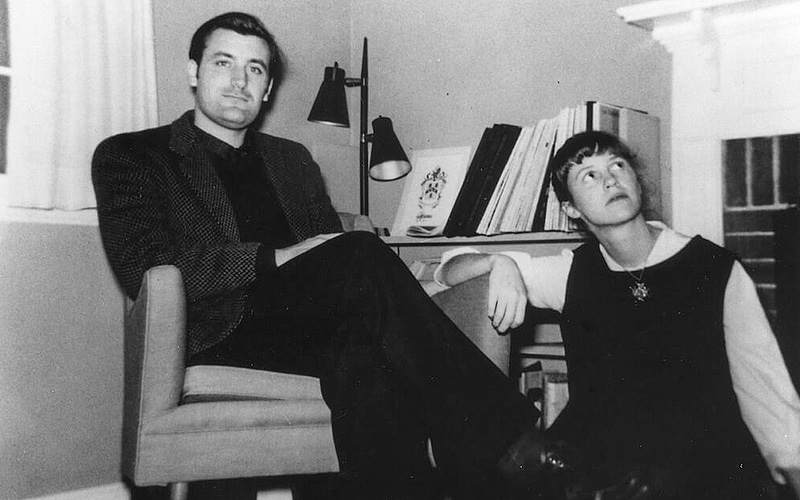

Сильвия Плат кормит оленя в Онтарио, 1959 Faber Books / Courtesy: Estate of Ted Hughes 2/2  Тед Хьюз и Сильвия Faber Books / flickr

Тед Хьюз и Сильвия Faber Books / flickr Сильвия Плат (1932—1963)

Сильвия Плат, одна из главных американских поэтесс XX века, вышла замуж за британского поэта Теда Хьюза, и этот творческий союз в результате привел к ее ранней и трагической гибели. При жизни Плат вышли только один сборник стихов и роман, которые не принесли ей особого признания, — слава ее началась позже, в результате скандала, последовавшего за смертью поэтессы. В восемь лет Сильвия тяжело перенесла смерть отца; писать она начала рано, рано стала публиковаться, большой литературный талант повлек за собой амбиции и устремления, но неудачная попытка поступить в Гарвард на литературные курсы и другие проблемы с учебой привели к творческому кризису и депрессии: в 1953 году она предприняла попытку суицида.

После лечения в психиатрической клинике сеансами электросудорожной терапии Плат восстановилась, вернулась к учебе и закончила колледж, защитив дипломную работу на тему «Двойничество в творчестве Достоевского». Она отправилась в Британию, чтобы продолжить обучение, и там в 1956-м вышла замуж за Хьюза. Принято считать, что свои лучшие произведения Плат создала во время этого недолгого брака и вскоре после его крушения, — она узнала, что муж ей изменяет, и подала на развод (к тому времени у них было уже двое детей). В 1963 году вышел ее автобиографический и глубоко личный роман «Под стеклянным колпаком», в котором речь шла о депрессии, нервных срывах, суицидальных мыслях, больницах, поисках творческого пути, — впоследствии его стали называть женской версией «Над пропастью во ржи». Жизнь без мужа, без настоящего литературного признания, с двумя детьми на чужбине складывалась очень тяжело, у Плат снова началась депрессия, она принимала лекарства, но ложиться в психиатрическую клинику отказалась — лечащий врач видел, что Сильвия ходит по краю, но не мог разлучить ее с детьми. 11 февраля 1963 года Плат закрыла детей в комнате, заткнула дверные щели мокрыми тряпками, приняла большую дозу снотворного и сунула голову в духовку с включенным газом.

Сложно сказать, насколько связана тонкая, исповедальная лирика Сильвии Плат с ее душевными недугами, но очевидно, что громкой посмертной славой она обязана в первую очередь шквалу эмоций и дискуссий, вызванному самоубийством: в гибели поэтессы обвиняли ее бывшего мужа, угнетавшего Плат как творческую личность, а для феминисток она стала настоящим символом борьбы за место женщины в мужском мире.