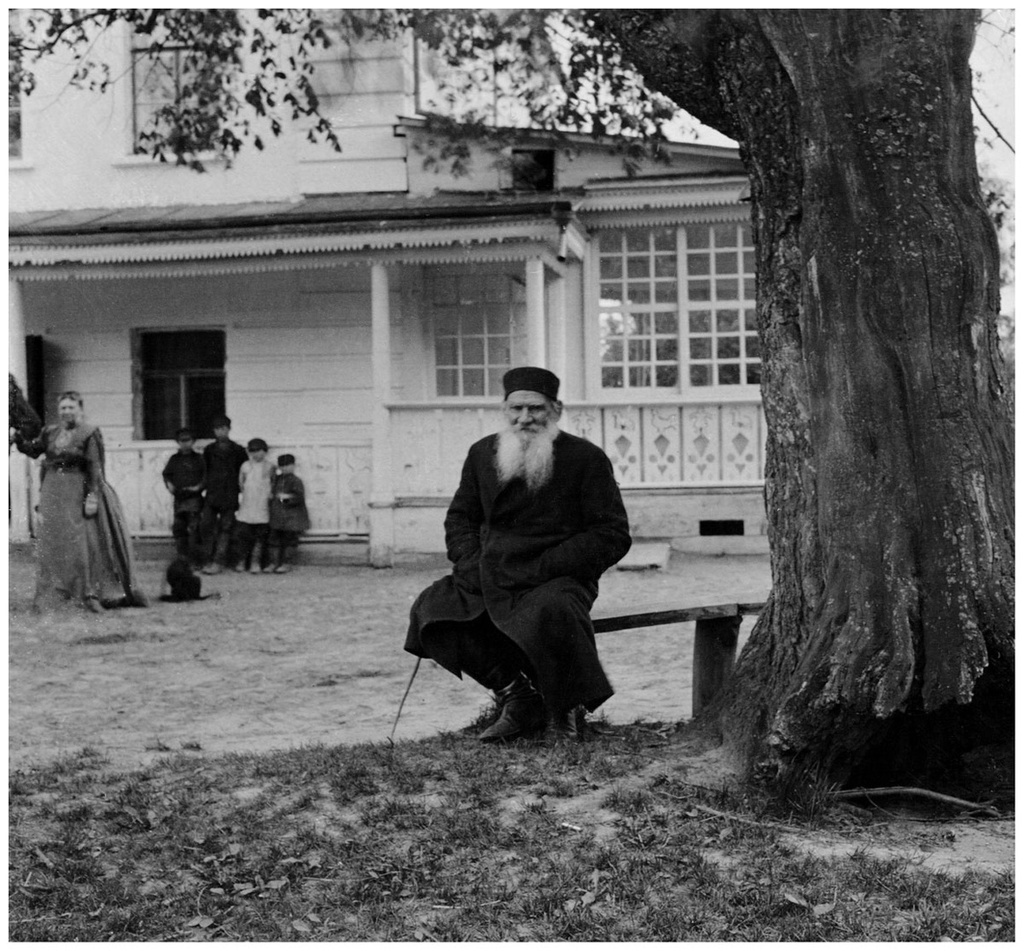

«Писатель русский знаменитый, Лев Николаевич Толстой, не ел курей и рыб убитых и уважал народ простой»

Интервью с толстоведом Юлией Красносельской

— Насколько полезно исследователю любить своего героя и заниматься тем писателем, который вызывает сильный эмоциональный отклик и живейшее интеллектуальное удовольствие? Или все-таки нужна дистанция — как у ученого, который проводит эксперимент над подопытным животным и должен быть к нему равнодушен?

— Мы с коллегами часто обсуждаем эти вопросы... Толстоведы в целом с большой любовью относятся ко Льву Николаевичу и его творчеству, что подчас является предметом иронии со стороны наших коллег. Тем не менее нельзя не признать, что произведения Толстого различаются по качеству. Однако исследователю могут быть интересны не только шедевры. Недавно вышла замечательная книга Ирины Паперно «Кто, что я? Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах», в которой говорится, что, хотя славу Толстому принесли романы, но, окажись он на необитаемом острове, писал бы там не романы, а дневник. В центре внимания Паперно оказываются именно дневники и трактаты, однако ее книга не менее увлекательна, чем лучшие работы об «Анне Карениной» и «Войне и мире». Это говорит о том, как важно уметь находить ключ к не самым популярным произведениям Толстого.

Юлия Красносельская

Юлия Красносельская

Мне наверное также было бы неинтересно всю жизнь заниматься «Войной и миром». Когда-то я посвятила много времени и сил изучению повести «Альберт», опубликованной в 1858 году. Она считается одной из самых неудачных повестей Толстого. В то время он оказался на распутье, чувствовал, что литература меняется, что разваливаются прежние литературные кружки, что все популярнее становится обличительный жанр, и не очень понимал, как ему на это реагировать. Он примкнул в это время к лагерю поклонников «чистого искусства», которые ценили литературу скорее за красоту художественной формы, за «вечные» идеи, а не за общественный пафос. Под влиянием этого направления Толстой пишет повести «Люцерн» и «Альберт». Очевидно, что это уже не «Детство и не «Севастопольские рассказы» и уж тем более не будущие шедевры вроде «Войны и мира» и «Смерти Ивана Ильича». Соответственно, об этих повестях довольно мало написано, но в какой-то момент я поняла, что в «Альберте» присутствуют мотивы и детали, которые позволяют осознать не только литературные, но и общественно-политические ориентиры Толстого пятидесятых годов. На эту повесть можно смотреть и как на неудачный манифест «чистого искусства», и как на политическое высказывание, очень злободневную вещь, раскрывающую, например, отношение писателя к готовящейся крестьянской реформе. И возможность такого прочтения повести делала ее исследование чрезвычайно увлекательным.

— У вас есть работа «Русский эпос в эпоху европейских революций: к вопросу о политическом замысле „Войны и мира” Л. Толстого». Каково, на ваш взгляд, место философских, общественных и эстетических идей ЛН в контексте европейской интеллектуальной истории того времени?

— Это необъятная тема, но можно отметить, что Толстого иногда воспринимали как писателя специфически «русского». У истоков такой репутации стоит Тургенев, который заслуженно считается самым «европейским» из русских классиков середины XIX века. Блестяще образованный, лично знакомый с ведущими европейскими писателями, он нередко подчеркивал, что Толстому не хватает всестороннего образования, в определенной степени даже считал его невежественным. Когда Толстой начал публиковать будущую «Войну и мир», Тургенев удивлялся, насколько это громоздкое, затянутое, неопределенное по жанру сочинение. Но позднее он пересмотрел свои взгляды и представлял Толстого европейской общественности как автора национального эпического романа, признавая тем самым право такого странного и необычного сочинения на эстетическую ценность. «Русскость» изменила свое значение, стала достоинством.

Толстого, таким образом, могли в какой-то степени выводить за рамки европейской эстетической и философской традиции, но, разумеется, как русский интеллектуал он не мог не читать европейские журналы, не откликаться на современные европейские идеи и не зависеть от них. Так уж было устроено российское государство со времен Петра I и русская культура классической эпохи. Прежде всего Толстому нужно было самоопределяться по отношению к традиции, которая была важна для поколения Тургенева, Герцена, Грановского, то есть людей 1840-х годов, впитавших в молодости идеи немецкой философии, гегельянства в первую очередь. Принято считать, что отношение Толстого к этой традиции было негативным. Борис Николаевич Чичерин, известный правовед-гегельянец, приятель Толстого в 1850-е годы, вспоминал, что Толстой пытался читать Гегеля, но у него не получалось, он ничего не понимал. Кроме того, Толстой не принимал идею прогресса, считая, что она убивает вневременной идеал. Однако не веря в идею общественного прогресса, он верил в бесконечное самосовершенствование человеческой души, верил, что человек в своем внутреннем развитии может постоянно идти вперед, что создавало определенные точки пересечения и с современной ему прогрессистской мыслью. В книге Донны Орвин «Искусство и мысль Толстого» хорошо показано, как Толстой, общаясь в 1850-е годы с людьми сороковых годов — Боткиным, Анненковым, Тургеневым, — испытывал их воздействие и усваивал их идеи о разуме, природе, анализе и синтезе. В том числе и благодаря им он оказался втянут в орбиту важнейших эстетических и философских европейских дискуссий. Его интерес к философии истории, проявившийся в «Войне и мире», тоже вписывается в общеевропейское обсуждение вопроса о том, «какая сила движет народами». После появления первых частей «Войны и мира» критик Павел Анненков написал статью, где сопоставлял толстовское видение исторической действительности с «маленькой историей» в духе Гервинуса и Шлоссера. Так, он писал, что стремление писателя низвести видных политических деятелей с пьедестала не совсем оригинально, что оно встречается в трудах европейских историков. Но если мы почитаем черновые варианты «Войны и мира», то увидим, что Толстой спорит с Гервинусом и Шлоссером, отмежевывается от них. Но в любом случае он не был независим от современных европейских веяний.

Если же говорить о современных ему общественных идеях, то можно вспомнить хотя бы влияние на Толстого Герберта Спенсера, от которого он якобы воспринял идею отказа от частной собственности на землю. Впоследствии, как мы знаем, эта идея стала едва ли не центральной в толстовской социальной программе и получила европейский резонанс. В Англии, Швейцарии и других странах стали появляться колонии земледельцев, вдохновленные идеями Льва Николаевича. Иными словами, Толстой и реагировал на культурные и общественные тренды своего времени, и определял их.

— Недавно переиздали и попытались переинтерпретировать и реактуализировать довольно радикальную работу Толстого по эстетике — его трактат «Что такое искусство?» С какими еще текстами ЛН стоило бы, на ваш взгляд, проделать подобное?

— Толстоведы постоянно заняты такой работой, поэтому не думаю, что произведения Толстого нуждаются в дополнительной актуализации. Задача не в том, чтобы обратить внимание на что-то забытое, а скорее в том, чтобы расширить знания о тексте или биографии, дать новое прочтение, встроить произведение в новый контекст. Насколько я знаю, цель Олега Аронсона, автора предисловия к трактату «Что такое искусство?», состоит в том, чтобы встроить философию Толстого в современный философский контекст, а также пересмотреть ставшие привычными интерпретации его произведений — прежде всего трактовку Выготским «Что такое искусство?». Это нельзя не приветствовать.

— Толстоведы постоянно заняты такой работой, поэтому не думаю, что произведения Толстого нуждаются в дополнительной актуализации. Задача не в том, чтобы обратить внимание на что-то забытое, а скорее в том, чтобы расширить знания о тексте или биографии, дать новое прочтение, встроить произведение в новый контекст. Насколько я знаю, цель Олега Аронсона, автора предисловия к трактату «Что такое искусство?», состоит в том, чтобы встроить философию Толстого в современный философский контекст, а также пересмотреть ставшие привычными интерпретации его произведений — прежде всего трактовку Выготским «Что такое искусство?». Это нельзя не приветствовать.

В принципе, конечно, некоторые произведения писателя не столь часто привлекают внимание исследователей. Я говорила уже о его раннем «Альберте», можно вспомнить и какие-то поздние вещи — например, «Круг чтения», о котором недавно защитила диссертацию Анастасия Тулякова. По ее мнению, этот календарь, составленный из цитат авторитетных для Толстого мыслителей, является целостным текстом, который, как в фокусе, собирает воедино различные тенденции позднего Толстого и потому может быть назван ключевым для понимания позднего творчества писателя. Это можно назвать попыткой актуализации текста, который даже толстоведам кажется подчас скучноватым, «нечитабельным».

Что касается переизданий, то сама я являюсь любителем академических изданий и жду появления новых томов 100-томного собрания сочинений Толстого. Для полноценной научной работы необходимы, конечно, все варианты его произведений, в то время как в 90-томное Юбилейное собрание сочинений вошло далеко не все. Тот же «Альберт», которого я упоминала, первоначально был представлен в редакцию «Современника» (и отвергнут Некрасовым) совсем не в том виде, в каком он был в итоге опубликован. Так что важно собрать и опубликовать все сохранившиеся рукописи, хотя рукописный фонд очень большой.

— Широко распространенный миф о Толстом, нуждающийся в разоблачении?

— Жизнь Толстого хорошо изучена и описана, поэтому я думаю, что задача состоит не в разоблачении мифов, а в несведении Толстого к тем мифам, которые бытуют в массовом сознании. Они существуют не потому, что не развенчаны, а потому что упрощают восприятие Толстого и его творчества, позволяют запросто решать те проблемы, которые его мучили десятилетиями, не давали покоя. Мифы позволяют легко судить о сложном. О Толстом много пишут, но часто разговор действительно сводится к растиражированным банальностям: вегетарианство, косьба, неприятие церкви, дурной характер, одержимость половой жизнью, анархизм. Иными словами, «Писатель русский знаменитый, Лев Николаевич Толстой, не ел курей и рыб убитых и уважал народ простой».

Нельзя, разумеется, сказать, что здесь говорится о чем-то не имеющем к Толстому отношения. Но то важное, к чему Толстой шел мучительно, что он переосмысливал, подчас отвергал, подается как статичное, как вообще характерное для него. Важно меж тем не то, что он был вегетарианцем, а то, когда он им стал, что для него значил отказ от мясной пищи и т. д.

Толстой уже при жизни испытывал колоссальное давление со стороны всевозможных мифотворцев, которые приезжали к нему в большом количестве. Они «ловили» его на противоречиях, на отступлениях от доктрины, которую подчас сами ему и приписывали. Например, Толстой выпьет кофе или захочет вина, а его тут же ловят на том, что он призывал воздерживаться от чувственных наслаждений. И он сам под конец практически на хлеб с водой был вынужден перейти, чтобы не казаться непоследовательным. Но это была вынужденная, навязанная, подчас искусственная последовательность, которая не подкреплялась внутренним ощущением необходимости определенного действия.

Замечу, что Толстой нередко выступал против «опрощения» своих последователей, не хотел, чтобы они сводили жизнь к толстовским «заветам»: уйти из дома, не служить в армии, уйти из семьи. Подчас, когда его спрашивали: «Не нужно ли мне расстаться с женой и посвятить себя Богу или труду на земле?» — он отговаривал от подобных шагов. Он много думал о том, что человеку важно оставаться на том месте, на котором он может максимально раскрыть свою способность любить и сострадать. А для этого необязательно резко менять свою жизнь, подчиняя ее абстрактной, недостижимой цели. Он писал даже, что цель — это признак слабости человеческого ума: так что когда мы фанатично подчиняем себя какой-то одной задаче, то оказываемся не чуткими к тому сложному миру, в котором живем, оказываемся равнодушными к тем, кто смотрит на мир иначе, но нуждается в нас, кому мы можем помочь, тем самым и исполнив свое главное предназначение. Толстой, будучи великим психологом, знал, что человек — очень сложное создание. Он сам находился в постоянном движении, мог меняться по несколько раз на дню, а его пытались загнать в условные рамки провидца, вегетарианца, сухаря, моралиста и догматика...

Миф о морализме Толстого, кстати, в самом деле кажется мне чрезвычайно живучим, хотя Гэри Сол Морсон в книге Hidden in Plain View блестяще его развенчал, показав, что Толстой только и делал, что развенчивал устойчивые представления о мире и сложившиеся нарративные конструкции. Он хотел показать читателю, что понимание жизни не может быть сведено к одной истине, трактовке, — он только и делал, что расшатывал готовые истины. Отсюда и почти «избыточное» творчество, объясняемое тем, что Толстой постоянно переосмыслял свои взгляды, никак не мог остановить свою мысль, поставить точку. Он чувствовал, что правда о жизни слишком сложна, и мне кажется важным интерпретировать Толстого в толстовском же духе, не сводя его к шаблонам.

Миф о морализме Толстого, кстати, в самом деле кажется мне чрезвычайно живучим, хотя Гэри Сол Морсон в книге Hidden in Plain View блестяще его развенчал, показав, что Толстой только и делал, что развенчивал устойчивые представления о мире и сложившиеся нарративные конструкции. Он хотел показать читателю, что понимание жизни не может быть сведено к одной истине, трактовке, — он только и делал, что расшатывал готовые истины. Отсюда и почти «избыточное» творчество, объясняемое тем, что Толстой постоянно переосмыслял свои взгляды, никак не мог остановить свою мысль, поставить точку. Он чувствовал, что правда о жизни слишком сложна, и мне кажется важным интерпретировать Толстого в толстовском же духе, не сводя его к шаблонам.

— Сталкивались ли вы лично с практикующими толстовцами? Что вы думаете об этом течении в целом?

— Нет, конечно, сейчас, я думаю, их отыскать непросто, и было бы смешно реанимировать то, что имело прежде всего историческое значение. Но в Ясной Поляне, на конференциях «Лев Толстой и мировая литература», мне доводилось встречаться с очень интересными людьми, которых в определенных отношениях наверное можно считать толстовцами, — тех, кто дошел по толстовскому примеру из Москвы в Ясную Поляну пешком, кто читал рассказ «Много ли человеку земли нужно» заключенным американской тюрьмы, стараясь пробудить в них искру Божью...

Повторю, что Толстого раздражала в толстовцах фанатичность, стремление свести сложное учение к простым акциям вроде ношения рубахи навыпуск. Он настороженно относился к подражательности, агрессивности и дряблости, которая была характерна для многих из них. При этом я думаю, что быть толстоведом в определенной мере значит быть толстовцем в современном мире. Быть толстовцем в настоящем смысле — то есть не ходить босиком, а перечитывать его произведения, думать о его жизни не только для эстетического удовольствия или научного открытия, а для чего-то большего. Это значит верить, что его сочинения передают важные ценности, которым в самом деле нужно быть верным в своей повседневной, реальной жизни. Это значит жить не просто потому что живется, а с оглядкой на отыскание смысла того, что с тобой происходит, т. е. воспринимать жизнь как движение в определенном направлении. Хотя он и не одобрял, когда человек движется к цели напролом и не корректирует свой путь, исходя из текущих своих обстоятельств, он все же верил, что жизнь должна сопровождаться рефлексией о ее правильности или неправильности, быть именно путем, а не чем-то статичным или хаотичным.

— Существует распространенное мнение, что дети не в состоянии осилить русскую классику, которая входит в школьную программу. Хрестоматийный во всех смыслах пример — четыре тома «Войны и мира». Что вы об этом думаете? Как бы вы модернизировали школьную программу, если считаете, что это необходимо?

— Эти дискуссии мне интересны, поскольку в университете я читаю в том числе и курс методики преподавания литературы в школе. Действующий образовательный стандарт позволяет учителю варьировать программу, включая туда те произведения, которые он считает нужным. Попытки заменить «Войну и мир» на другие произведения мне также известны: например, в русском секторе азербайджанских школ недавно было предложено изучать рассказ «Люцерн» вместо «Войны и мира». Но думаю, что сама я не стала бы жертвовать «Войной и миром» — не только из-за любви к Толстому, но и потому, что образование видится мне весьма трудоемким процессом. Здесь важно развитие, движение вперед и преодоление сложностей. Мне, подчеркну, не близки попытки законсервировать программу, вернуть ее к советскому канону классики, но я и не считаю правильным идти по пути наименьшего сопротивления, заменяя литературу сложную на более простую, развлекательную или литературу классическую — на современную. Я думаю, что литература учит нас размышлять о жизни, и чем первая сложнее, тем многограннее наше представление о жизни, тем свободнее мы можем в жизни ориентироваться, тем свободнее мы в конечном итоге оказываемся. Полагаю, в модернизации нуждаются прежде всего не списки текстов, а сами подходы к образованию. Хороший учитель сможет подать «Войну и мир» так, что ее прочитает хотя бы большая часть класса. Ну а если нужно, пусть заменит ее на «Анну Каренину» или «Люцерн» и расскажет о писателе и его творчестве не менее увлекательно на других примерах.

— Кто для вас главные авторитеты в современном, классическом и зарубежном толстоведении? Каких работ о Толстом вам не хватает? Какие направления в изучении его жизни и творчества дали в последние годы наиболее интересные результаты?

— Толстоведение развивается очень динамично и включает в себя достаточно разнообразные направления, так что современный исследователь может найти свою нишу в науке о Толстом, не дублируя коллег. Мне наиболее интересен «злободневный» Толстой, то есть его политическая позиция и хозяйственная деятельность и, разумеется, их отображение в творчестве. Поздний период, когда писатель бросает вызов всем государственным институтам, общественным установлениям, в этом смысле хорошо изучен. А вот 1850–1870-е годы изучены меньше, хотя есть классические работы Эйхенбаума, заложившего фундамент под изучение этой и многих других тем, есть уже также ставшая классической книга Кэтрин Фойер о политическом замысле «Войны и мира». Можно вспомнить и таких современных западных исследователей, как Анна Хруска, Роксана Изли, Белла Григорян, Энн Лаунсбери, которые предприняли попытки вписать деятельность или произведения Толстого в контекст социальных изменений в русском предреформенном и пореформенном обществе, в контекст той литературы или идеологии, которая легитимировала хозяйственную и общественную деятельность Толстого, создавала для нее политическое и символическое обоснование. Есть замечательные исследования Ольги Майоровой, которая в книге From the Shadow of Empire показала, в том числе и на примере Толстого, как национальное самоопределение русского общества пореформенной эпохи способствовало формированию культурных мифов, транслируемых публицистикой и художественной литературой. Но хотя есть примеры анализа отдельных сюжетов, нет комплексного исследования того, как менялись и развивались толстовские общественно-политические взгляды и хозяйственные начинания от десятилетия к десятилетию, в какой степени они были мотивированы полемиками и самой атмосферой эпохи Великих реформ, в которую Толстому довелось жить; в какой степени, наконец, они определялись его религиозными исканиями и сомнениями. В книге, над которой я сейчас работаю, я хочу показать, как Толстой реагировал на дебаты о крестьянской реформе, институте мирового посредничества, представительстве и конституционализме, национальном и славянском вопросах, — то есть на все то, что было актуально в эту эпоху социально-экономической и мировоззренческой перестройки русского общества.

— Расскажите о лучших, на ваш взгляд, книгах о Толстом и его творчестве, рассчитанных на широкую, неспециализированную аудиторию. Оцените две популярные книжки про ЛН: биографию, написанную в советское время для серии ЖЗЛ Виктором Шкловским, и нашумевшую недавно «Жизнь Льва Толстого» Андрея Зорина.

— Я как человек излишне академичный не могу сказать, что внимательно слежу за рынком популярной литературы — тем более, что такие работы нередко оставляют чувство неудовлетворенности. Популярные книги могут быть эффектно и увлекательно написаны, но цена этой эффектности весьма высока, она нередко достигается за счет утраты той абсолютной точности, которая, может быть, недостижима, но к которой надо стремиться. Так, я согласна с мнением, что книга Шкловского в серии ЖЗЛ показывает скорее самого Шкловского или, в лучшем случае, то, как Шкловский видит Толстого. Вот он едет в Ясную Поляну, заходит в дом, представляет, как семья собралась за трапезой, какие ведутся разговоры, кто во что одет, кто что чувствует. Там есть справедливые, оригинальные суждения, но в целом Шкловский сам охарактеризовал свой метод, когда писал: работая над биографией великого писателя, не знаешь, куда нырнуть, где взять горсть песка со дна. И вот он ныряет, что-то выхватывает и представляет читателю, но из этого песка сложно выстроить на берегу какую-то конструкцию, она рассыпается. А ведь Шкловский является автором одной из лучших книг о «Войне и мире» — «Матерьял и стиль в романе Льва Толстого „Война и мир”», где замечательно показывает, что пристрастность, энергия заблуждения, деформация материала, как он это называет, оправданы в той степени, в какой они способствуют созданию новой художественной конструкции и доведению до читателя идеи, которая иначе бы не оформилась внятно. В ЖЗЛ же от продуктивного научного метода осталась одна оболочка. Шкловскому ведь, напомню, принадлежит фраза, что автоматизация мышления съедает вещи, жену, страх войны, и в какой-то мере она съедает и Шкловского. В ЖЗЛ он подчеркивает в Толстом «кричащие противоречия», но если раньше разговор о противоречиях работал на объяснение толстовского психологизма или, напротив, остранения, то здесь они остаются просто противоречиями. Поэтому я понимаю стремление Зорина уйти от этих противоречий, в чем он и видит достоинство своей книги. Тем не менее мне кажется, что такой подход продуктивен скорее для популярной литературы. Для научного дискурса мысль о том, что на Толстого нужно смотреть как на целостное явление, что не нужно противопоставлять его книги и жизнь, не нова. Кроме того, вследствие своей лаконичности книга Зорина наполнена чересчур широкими обобщениями, которые требуют дополнительных пояснений, иначе их сложно принять: вроде того, что о Боборыкине помнят главным образом по письму к нему Толстого или что Толстого и Достоевского сближал прежде всего страх перед тем, что рушится цивилизация. Все хочется вслед за Достоевским сказать «я бы сузил», ибо широта обобщений словно позволяет исследователю игнорировать точность на микроуровне: в книге много неточностей библиографического и даже фактического характера. Почему Некрасов назван главным редактором «Современника», а не редактором? Почему мировой посредник превращается в мирового судью? Слишком много «почему», которые кому-то могут показаться мелочью, но я бы скорее рекомендовала читателю и упомянутую книгу Шкловского о «Войне и мире», и Паперно, ну и прежде всего самого Толстого, его переписку или мемуары его детей. Это, думаю, все-таки лучший способ знакомства с писателем.