«Певец любви, дубрав и мира»

Интервью с филологом Еленой Гречаной

Французский поэт Андре Шенье, погибший на эшафоте в эпоху Французской революции, считается одной из знаковых фигур европейской литературы. Между тем при жизни его поэзия не стала достоянием широкой публики: почти все стихотворные сочинения долгое время оставались в рукописях. О том, как Шенье стал кумиром романтиков, был выбран Пушкиным себе в учителя и занял особое место в русской литературе, мы поговорили с литературоведом, переводчиком, доктором филологических наук Еленой Гречаной.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

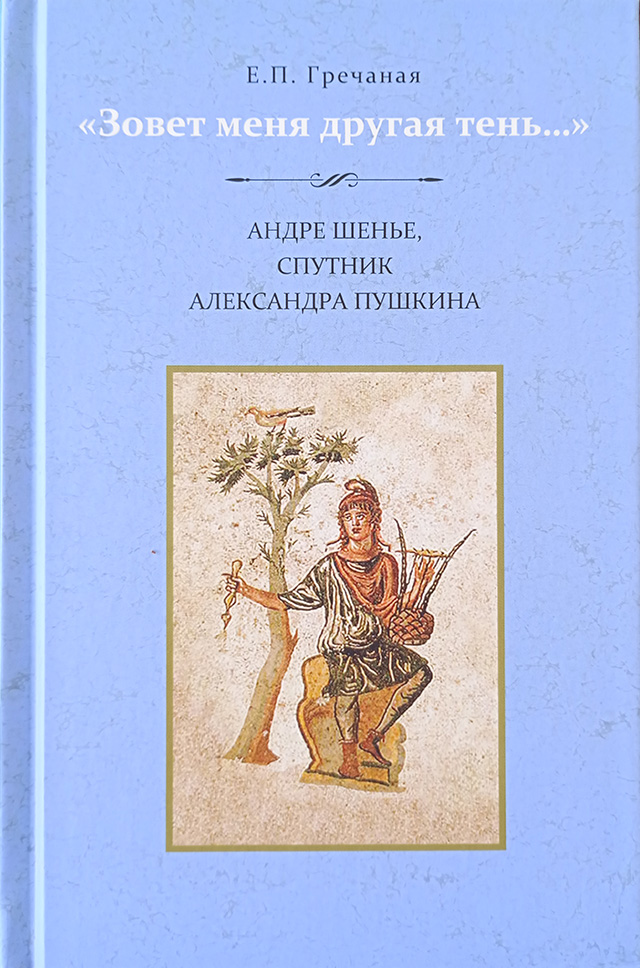

— Елена Павловна, не так давно в издательстве «Русский путь» вышла написанная вами книга «„Зовет меня другая тень…“: Андре Шенье, спутник Александра Пушкина». Представьте ее, пожалуйста, читателям «Горького».

— Это книга о французском поэте Андре Шенье (1762–1794), прожившем недолгую жизнь и оставившем одни из лучших во французской поэзии стихи, которые нашли отклик у А. С. Пушкина и во многом благодаря ему — у других русских поэтов. В 1995 году в серии «Литературные памятники» вышло подготовленное мной собрание сочинений Шенье с приложением значительного корпуса русских переводов XIX-XX вв. В настоящем издании его образ и судьба его наследия воссоздаются на основе как новых материалов, так и моих переводов ранее не переводившихся стихов, а также сочинений его современников, которые знал или мог знать Пушкин. При этом в центре внимания находится именно своеобразное братание французского и русского поэтов, определенная близость их судеб и поэзии. Небольшой раздел в конце книги напоминает о присутствии Шенье в русской литературе, и там тоже есть дополнения к тому материалу, который был собран по этой теме в издании 1995 года.

— Имя Шенье не на слуху у современного читателя, поэтому давайте начнем с самого простого: кем он был и чем прославился?

— В последнее время его имя все же, можно сказать, прозвучало, так как в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко прошла постановка оперы итальянского композитора Умберто Джордано «Андре Шенье». По этой опере видно, насколько легендарный ореол сложился вокруг образа поэта.

Он родился в Константинополе, где его отец был представителем французской торговой фирмы. Мать, чье происхождение точно не установлено (возможно, ее предки были каталонцами), получила воспитание в греческой семье, называла себя гречанкой, любила экзотические наряды и хорошо знала обычаи греков той эпохи. «Ты, Фракия, и мне родная, и Орфею», — говорил Шенье. В детстве он прожил несколько лет на юге Франции, затем получил солидное образование в одном из аристократических парижских коллежей. Он увлекался античной поэзией, писал много стихов, но ничего не печатал. При этом у него был широкий круг знакомств, где его ценили как поэта. Только когда началась Французская революция, он вышел на литературную сцену, опубликовал большую оду, в которой приветствовал начало революции, и включился в газетную полемику вокруг злободневных политических событий, занимая уязвимую, как это всегда бывает, умеренную позицию. В конечном итоге, по мере усиления революционного террора, он начал печатать в прессе статьи и ямбы, направленные против якобинцев, и, когда весной 1794 года был случайно арестован, ему припомнили антиякобинские публикации. Выяснилось также, что он общался с людьми, предпринимавшими попытки спасти короля Людовика XVI, над которым нависла угроза казни. За два дня до падения Робеспьера после четырехмесячного заключения Шенье был гильотинирован 7 термидора (25 июля) 1794 г. На востоке Парижа, на кладбище Пикпюс, сохранились общие могилы тех лет — в память Андре Шенье там установлена мемориальная доска из паросского мрамора.

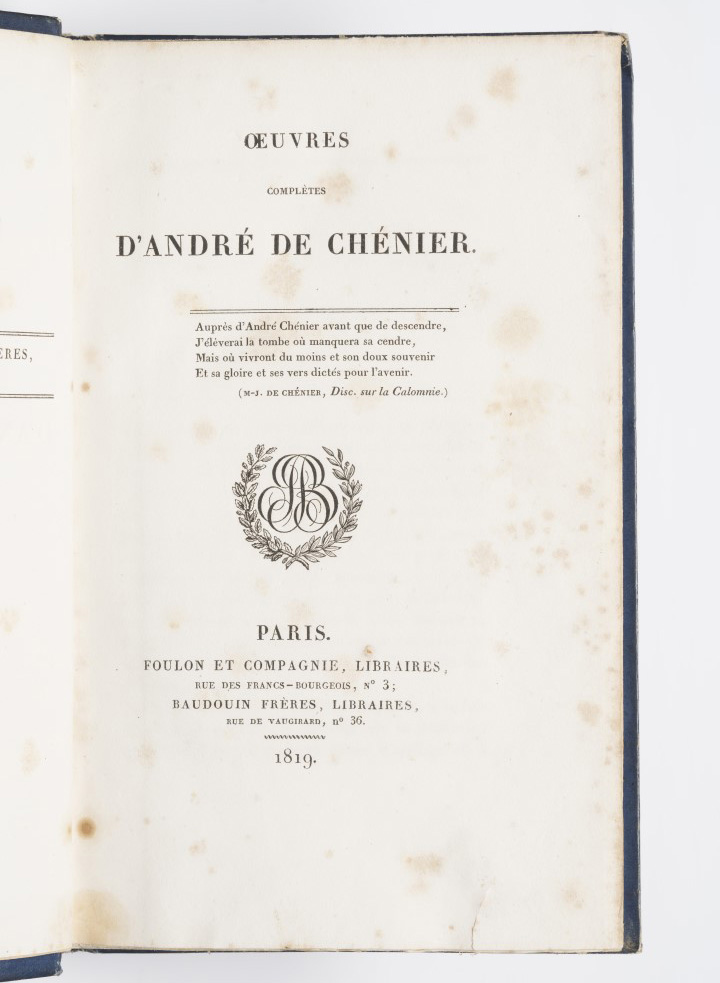

Первый сборник его произведений вышел в свет через двадцать пять лет, в 1819 году. Особенно прославились тюремные ямбы, в которых поэт говорит о своей лире, звучащей «у подножия эшафота». Не замедлил сложиться его образ создателя замечательных по гармонии и в то же время по силе драматизма стихов, который бесстрашно бросился на борьбу с насилием, заведомо зная о своей обреченности.

В России более семидесяти поэтов от Пушкина и Лермонтова до Цветаевой и Мандельштама обращались к творчеству и судьбе Шенье. Пушкинский «магический кристалл» во многом предопределил восприятие в русской литературе «певца любви, дубрав и мира» и «великого гражданина», как называет его наш поэт в большом элегическом стихотворении «Андрей Шенье» (1825).

— А как и когда у вас возник интерес к жизни и творчеству Андре Шенье? Как этот интерес развивался?

— Интерес к Шенье возник благодаря русским поэтам. Я изучала в МГУ французский язык и литературу, а любила и читала русскую поэзию. Потому, когда надо было найти тему для дипломной работы, я выбрала творчество Андре Шенье, близкого русским поэтам. Открыла его замечательные стихи, начала их переводить, искала в архивах неизвестные русские переводы, защитила кандидатскую диссертацию по его поэзии. Затем при поддержке Инны Григорьевны Птушкиной, в то время ученого секретаря серии «Литературные памятники», и Андрея Дмитриевича Михайлова переводы Вс. Рождественского, Л. Остроумова, М. Яснова, Е. Баевской, Ю. Стафанова и мои удалось опубликовать в упомянутом издании. Позднее, занимаясь русской литературой на французском языке, я находила в архивах дневники и альбомы XIX в., в которых упоминались Шенье и его произведения. Я снова обратилась к переводу других его стихов после выхода во Франции в 2005 и 2010 гг. научного издания его сочинений. В 2024-м, в год юбилея А. С. Пушкина, Наталья Ивановна Михайлова предложила мне написать о Пушкине и Шенье и поддержала мою работу.

— Расскажите, пожалуйста, что вошло в эту книгу? С чем читатели смогут познакомиться благодаря этому изданию впервые?

— В книгу, помимо очерка жизни Шенье (с рядом новых данных), вошли печатные и архивные материалы, касающиеся своего рода детективного расследования: что мог знать Пушкин о Шенье до выхода в свет его произведений? В оде «Вольность», написанной в 1817 г., речь идет о некоем «возвышенном Галле», «благородный след» которого Пушкин хотел бы открыть. В пушкинских произведениях есть также переклички с не изданными при его жизни стихами французского поэта, которые могли циркулировать в Париже. В целом представленные тексты свидетельствуют в поддержку гипотезы о том, что речь в «Вольности» идет о Шенье.

В книге дан и обзор некоторых русско-французских связей конца XVIII — начала XIX в., прежде всего на уровне личных встреч и общения. Так, например, в 1803 г., в пору нередких журнальных публикаций отдельных произведений Шенье и после похвалы ему в имевшей большой успех книге Ф.-Р. де Шатобриана «Гений христианства» (1802), Василий Львович Пушкин посещал в Париже салон баронессы В.-Ю. Крюденер, российской подданной. Она проявляла интерес к Шенье и около 1803 г. записала в тетради фрагменты его оды «Молодая узница», публиковавшейся в ряде журналов и альманахов начиная с 1795 г. Баронесса была также знакома с Шатобрианом, и в ее салоне собирались литераторы, знавшие Шенье до революции. Кроме того, интересен альбом Елизаветы Александровны Демидовой, начатый в 1810 г., когда она жила в Париже. В нем находятся в том числе записи Эме де Куаньи, героини той же «Молодой узницы».

В книгу вошли также более тридцати моих новых переводов, дополняющих облик французского поэта как создателя того лучезарного и притягательного мира, который может быть определен любимыми эпитетами Пушкина: таинственный, волшебный, веселый. Есть и иллюстрации, фотографии памятных мест, сделанные в Париже и Версале.

— Благодаря особенностям его поэзии и сложившемуся образу поэта-мученика Шенье называли предшественником романтизма. Было ли это, на ваш взгляд, обоснованно?

— В сборнике сочинений 1819 года, вышедшем лишь спустя двадцать пять лет после смерти Шенье, поэт предстал как автор светлых, мелодичных пасторалей, элегий, отмеченных простодушной открытостью, и проникновенных, предсмертных од и ямбов, «оправдавший», как писал И. Ф. Анненский, легенду об Орфее. Судьба Шенье вписывалась в романтический миф о роковой обреченности поэта на раннюю гибель. Соответствующие акценты были расставлены в предисловии издателя собрания сочинений 1819 г., поэта и прозаика Анри де Латуша. В печати сборник Шенье приветствовали французские поэты, признанные вскоре как романтики, среди которых были Виктор Гюго и Альфонс де Ламартин. Шенье воспринимался ими как предтеча новой школы. Обсуждение в прессе касалось в первую очередь именно вопроса о том, в какой мере он предвосхитил романтическую поэзию. О его романтизме писал П. А. Вяземский, а Пушкин в споре с ним называл Шенье «из классиков классик». Его поэзия действительно тесно связана с греческой и александрийской, с римской элегией, с одами Горация. Шенье привязан в своих стихах к чувственно воспринимаемому, земному миру, к его радостям, непреходящим и в силу неизбежности смерти, поскольку всех связывает любовь и память. У него нет никаких следов романтической мировой скорби, зато есть определенная дань французской «легкой поэзии» XVII-XVIII в. с ее галантным кодексом любви, цветами и амурами, призывом «ловить день», акцентом на плотских утехах. Крушение созданного в стихах мира происходит затем в ямбах Шенье не по причине некоего вселенского разочарования, а вследствие конкретного события: революционной катастрофы.

В то же время чувствительная, сентименталистская литература достаточно проявлена в его поэзии, особенно в элегиях с их жалобами на маргинальное по причине принадлежности к недворянскому сословию положение в обществе, на неласковую судьбу — и с меланхолической тягой к сельскому уединению. При этом множество неоконченных фрагментов стихов, опубликованных Латушем, открывали простор для воображения, для волнующей мечты. Пушкин придает близкую романтизму таинственность мифологическим и пасторальным образам, восходящим в том числе к поэзии Шенье («Прилежно я внимал урокам девы тайной…» («Муза»), «И весь я полон был таинственной печали…» («Дорида»)).

У Шенье можно также найти вполне романтический образ поэта, одинокого, ранимого, не понимаемого окружающей толпой, уходящего в мир искусства. Этот образ наделен автобиографическими чертами и в то же время получает в ямбах героический, мученический ореол. Романтикам, как, впрочем, и последующим писателям, весьма импонировал персональный миф, в сущности впервые возникший в творчестве самого Шенье с такой невиданной доселе наглядностью и силой.

— Когда и каким образом Андре Шенье стал известен в России?

— Это особенно важный вопрос. Начиная с 1795 г. в ведущих парижских периодических изданиях о нем вспоминают с сочувствием и похвалой, его имя появляется в журналах, в биографических словарях, в посвященных ему стихах современников, в «Послании о клевете» его брата Мари-Жозефа и в газетных нападках на Мари-Жозефа, бывшего якобинца, которого обвиняли в том, что он не спас Андре. Прочитав стихотворение Пушкина «Андрей Шенье», поэт Иван Козлов просил друзей напомнить автору об этих обвинениях. Но Пушкин уже знал о них, судя по строке «О брате сожалеть не смеет ныне брат».

В России быстро становились известны новые явления во французской литературе. Публикации стихов Шенье в журналах вскоре после его смерти и в начале XIX в., а также в «Гении христианства» находили читателей и в нашей стране, о чем свидетельствует одно из его стихотворений, записанное в провинциальном альбоме неустановленного лица между 1810 и 1814 гг. Поэт Н. Д. Иванчин-Писарев в 1818 г., то есть до выхода сборника 1819 г., перевел стихотворение Шенье, опубликованное Шатобрианом в 1802 г.

Пушкин в своей заметке о Шенье (1825) говорит о славе поэта до 1819 г.: «Долго славу его составляло несколько слов, сказанных о нем Шатобрианом, два или три отрывка и общее сожаление об утрате всего прочего», а в черновом варианте перечисляет посмертные публикации его стихов: «Долго славу его составляло несколько слов, сказанных о нем Шатобрианом, два-три отрывка в древнем элегическом роде, Ода Младой Узницы».

В то же время подлинная известность Шенье началась в 1819 г., когда русские поэты стали его активно переводить и подключились к созданию его легендарного образа.

— Действительно Андре Шенье занял особое место в русской литературе: многие отечественные писатели и поэты в своих сочинениях обращались к его творчеству и судьбе. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?

— Пушкин одним из первых проявил интерес к поэзии Андре Шенье. В одноименном стихотворении он скорбит о «юном», «восторженном певце». Вслед за Пушкиным и во многом опираясь на созданный им образ, в течение более ста лет русские поэты обращались к творчеству и судьбе Шенье. Его пасторали и элегии, оды и ямбы получили отклик в поэзии Н. М. Языкова, Д. П. Ознобишина, Н. И. Гнедича, И. И. Козлова, Е. А. Баратынского, А. Н. Майкова, А. А. Фета, А. К. Толстого, В. Я. Брюсова и многих других поэтов. Образ Шенье воссоздан в посвященных ему стихотворениях П. А. Вяземского, М. Ю. Лермонтова, Е. П. Ростопчиной, П. Д. Бутурлина, М. И. Цветаевой. В архиве также сохранился интересный, взволнованный отзыв о поэте Е. П. Ростопчиной.

Тот факт, что судьба Шенье и его поэзия стали знаками горестного удела поэта, гения, был особенно актуален для России с печальными судьбами многих ее писателей. Воспоминание о французском поэте возникало в связи с рано умершим Дмитрием Веневитиновым, ссыльным Александром Одоевским, преследуемым Александром Полежаевым, казненным Николаем Гумилевым.

В XX в. Шенье стал олицетворением извечной коллизии «поэт и власть». На Октябрьскую революцию Мандельштам реагирует ямбами в духе французского поэта («Когда октябрьский нам готовил временщик…»). Воспоминания о Шенье были особенно актуализированы в связи с казнью в 1921 г. Гумилева, памяти которого посвятил в 1922 г. свой перевод од и ямбов Шенье Михаил Зенкевич. Он был потрясен силой последних стихотворений и назвал французского поэта великим. Если в 1934 г. переводы Зенкевича еще могли быть и были опубликованы в сборнике «Песни Первой французской революции», то в 1940 г. все «контрреволюционные» стихи Шенье остались за бортом вышедших в этом году его «Избранных произведений».

— В центре внимания вашей книги — своеобразные переклички судеб и стихов Андре Шенье и Александра Пушкина. Что их роднило и почему Шенье стал одним из любимых поэтов Александра Сергеевича?

— Вот несколько примеров. Оба поэта со времени обучения — один в парижском коллеже, другой в Царскосельском лицее — хранили трогательную верность своим друзьям детства, которые постоянно присутствуют в их стихах, причем не как условные адресаты, а как неповторимые личности, что было новшеством в европейской поэзии того времени. Трепетная забота о друзьях, горечь от разлуки с ними проявляются в очень схожих образах и выражениях. Сравним.

Пушкин:

Печален я: со мною друга нет,

С кем долгую запил бы я разлуку,

Кому бы мог пожать от сердца руку

И пожелать веселых много лет.

Шенье:

И друга нет со мной, который взглядом, словом

Мою б развеял грусть под неприютным кровом,

Когда я слезы лью, поникнув головой,

И, руку мне пожав, сказал бы: «Что с тобой?»

Для обоих поэтов дружба ценилась, быть может, больше, чем любовь. В любви им к тому же не слишком везло. Бегство от «гордой, мучительной девы» Пушкин изображает в «элегическом отрывке» «Поедем, я готов; куда бы вы, друзья…» (1829) с опорой на такой же «фрагмент элегии» Шенье «Поедем, парусник готов…».

Оба поэта особенно любили южную природу, «это синее, чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полуденный…», как писал Пушкин. В их стихах манят прохладой гроты и скалы, возносятся ввысь тополя и кипарисы. Подлинной жизнью оказывается «пир воображенья» (Пушкин), подлинной любовью — муза.

Сочувственный отклик вызывала у Пушкина склонность французского поэта к потаенному поэтическому пути, безвестности, о чем оба также писали в своих стихах («Уединенье, тень, забвенье, // В безмолвии успокоенье, // Вот, все, к чему стремлюсь…» — Шенье; «Блажен, кто молча был поэт, // И, терном славы не увитый, // Презренной чернию забытый, // Без имени покинул свет!» — Пушкин). Андре Шенье противопоставлен у Пушкина в его одноименном стихотворении Байрону с его шумной славой. Уклоняясь от присоединения к «хору европейских лир», оплакивающих смерть Байрона в 1824 г., Пушкин в начальных строках этого стихотворения говорит: «Зовет меня другая тень…» Тень поэта, скользнувшего в небытие с толпой безвестных жертв. Мотивы безвестности, молчания связаны в поэзии Шенье и Пушкина с желанием ухода в свой мир.

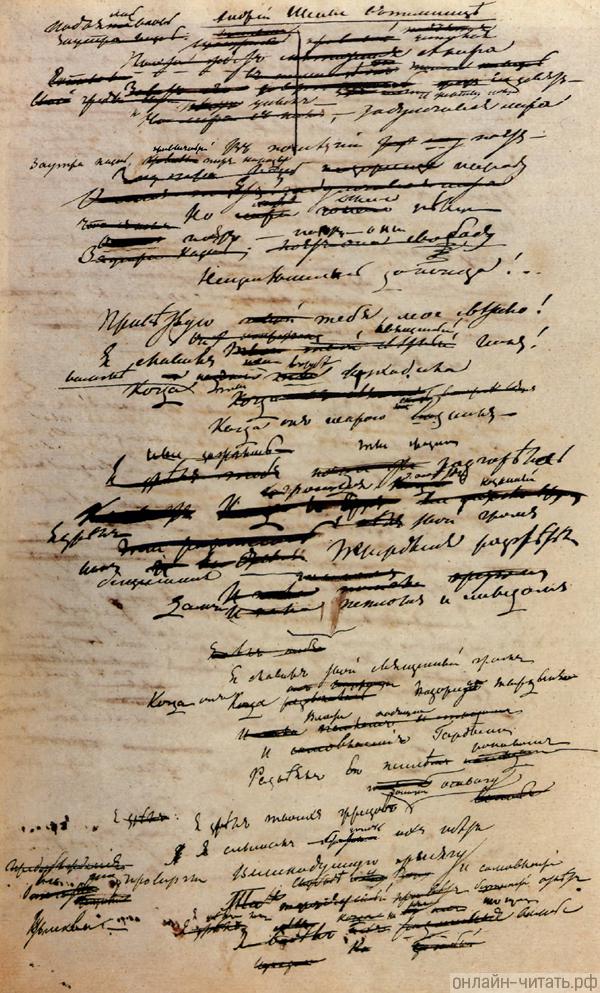

Пушкин проецировал на свою жизнь моменты судьбы любимого поэта («Никто более меня не уважает, не любит этого поэта…», писал он в черновике письма Вяземскому, 4 ноября 1823 г.) и предварил, в частности, одну из своих тетрадей периода южной ссылки словами из оды Шенье «Молодая узница» (в переводе: «Так, грустным узником когда я был, моя // Все ж лира, пробудясь, звучала…»), ставшими впоследствии эпиграфом к стихотворению «Андрей Шенье». Мысль о поэзии, пробуждающейся под гнетом несвободы, была, очевидно, дорога Пушкину, и, возможно, эту строку имел он в виду, когда при подготовке своего первого сборника писал в 1825 г. из Михайловского Л. С. Пушкину и П. А. Плетневу: «Эпиграфа или не надо, или из A. Chénier». Сближая судьбу французского поэта со свой жизнью, ссыльный поэт пишет также в ноябре 1825 г. из Михайловского: «Грех гонителям моим! И я, как А. Шенье, могу ударить себя в голову и сказать: Il y avait quelque chose là…» («У меня тут что-то было»; по преданию, перед казнью Шенье сказал, ударив себя в голову: «Все же у меня тут что-то было»). В стихотворении «Андрей Шенье» сквозь образ Шенье виден образ русского поэта, их голоса слиты.

— С чего все же началось увлечение Пушкина личностью и творчеством французского поэта? Какое отражение это увлечение нашло в его творчестве?

— У Пушкина был сборник Шенье, вышедший в августе 1819 г. О начале его увлечения поэтом можно с уверенностью судить только по текстам. Осенью 1819 г. в стихотворении «К Всеволожскому» появляется «пленница младая». Это самая ранняя отсылка к Шенье, к его оде «Молодая узница»: так названа возлюбленная Н. В. Всеволожского. В стихотворении «Дориде» (январь 1820 г.) заключительная строка «И ласковых имен младенческая нежность» является почти буквальным переводом строки одной из элегий Шенье: «Et des mots caressants la mollesse enfantine» («И ласковых слов детская мягкость»). Точным переводом из Шенье оказываются и строки из «Евгения Онегина»: «Порой белянки черноокой // Младой и свежий поцелуй».

Полные легкого сияния южные образы, подобные тем, что освещают антологические стихи Шенье, появляются в поэзии Пушкина, когда после путешествия по Кавказу и Крыму (где, по свидетельству Е. Н. Раевской, он увлекался поэзией Шенье) поэт оказывается в Михайловском, в отдалении от «мирной страны» («Редеет облаков летучая гряда…»). К антологическим фрагментам Шенье отсылают стихи Пушкина «Нереида», «Приют любви, он вечно полн…», «Муза», «О боги мирные полей, дубров и гор…». Есть также явные отголоски элегий Шенье в стихотворениях Пушкина «19 октября», «Ненастный день потух, ненастной ночи мгла…», «Разговор книгопродавца с поэтом» и других. Довольно неожиданным заимствованием оказывается строка из переложения великопостной молитвы Ефрема Сирина «Отцы-пустынники и жены непорочны…»: «Любоначалия, змеи сокрытой сей…». В черновом варианте — «коварной», то есть так, как у Шенье в оде «Игра в мяч»: «Всякий смертный таит, даже от своих глаз, властолюбие, коварного змея…»

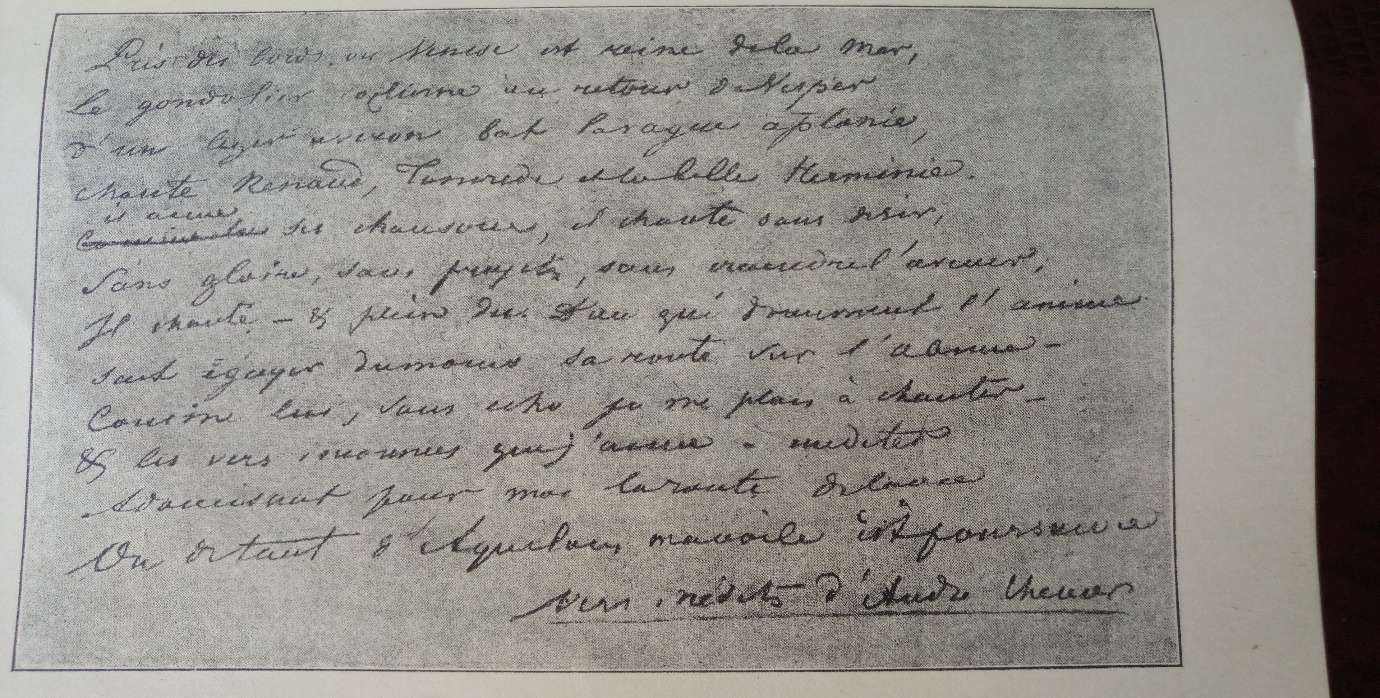

Пушкину принадлежат и переводы из Шенье. Так, он сразу после журнальной публикации во Франции в 1826 г. неизданного стихотворения Шенье «Près des bords où Venise est reine de la mer…» («Близ берегов, где Венеция — царица морей») перевел его («Близ мест, где царствует Венеция златая…»).

— Насколько хорошо изучен Андре Шенье? Остались ли еще белые пятна в его жизни и творчестве?

— В настоящее время Шенье изучен достаточно хорошо. Во Франции «Общество друзей Ж.-А. Руше и А. Шенье» (поэт Руше погиб вместе с Андре на эшафоте) регулярно публикует статьи и новые материалы. Благодаря выдающимся исследователям Жоржу Бюиссону и Эдуарду Гиттону, посвятившим жизнь изучению Шенье, вышло упомянутое научное издание его антологических стихотворений и элегий. К сожалению, на этом издание остановилось. Появляются статьи о Шенье и в России. Недавно В. Ю. Лукасик сделала интересный доклад о его поэзии на конференции в МГУ. Со времен Л. П. Гроссмана и Б. В. Томашевского успешно разрабатывается тема «Пушкин и Шенье». В последнее время изучение этой темы получает новые аспекты в работах М. Н. Виролайнен.

А в отношении Пушкина остаются не решенными окончательно два вопроса. По-прежнему нет твердых доказательств того, что в оде «Вольность» под «возвышенным Галлом» подразумевается Шенье и что Пушкин знал не изданные при его жизни произведения Шенье, близкие отголоски которых встречаются в его произведениях. Хотелось бы, конечно, найти окончательные доказательства, позволяющие дать тот или иной ответ, но думается, что и косвенные, в пользу, так сказать, Шенье, представляются немаловажными.