Переостраненные вещи века

Самый фантастический сюжет братьев Стругацких

Как любой значимый феномен, творчество Аркадия и Бориса Стругацких может быть рассмотрено и проанализировано из разных перспектив. С точки зрения социологии следовало бы указать, что успех Стругацких был связан с появлением в 1960-е годы, свободного времени и порожденных им потребностей советских граждан в «культурном досуге» и «качественной беллетристике». С точки зрения антропологии нужно было бы отметить, что Стругацкие оказались идеальным воплощением «советской либеральной интеллигенции» — страты, живущей всецело за счет государства, но при этом пытающейся выгородить себе (посредством тайных эскапистских мечтаний или парадоксальной, ведущейся на «эзоповом языке», парресии) некое «вненаходимое», более-менее независимое пространство.

С точки же зрения литературы представляется, что главная цель Стругацких заключалась в повторном преподавании (для тех, кто не усвоил с первого раза) знаменитого урока Виктора Шкловского: «писатель должен иметь вторую профессию» (не для того, чтобы не умирать с голода, а для того, чтобы писать литературные вещи). Действительно, Аркадий Стругацкий профессионально переводил с японского языка, Борис Стругацкий профессионально занимался астрономией, и художественная убедительность их причудливых фантастических миров кажется непосредственно связанной с особым умением авторов пристально вглядываться в максимально непривычные, нездешние предметы (будь то иероглифы языка-изолята или изменяющийся блеск далеких звезд). Что важно, умение это было обратимым: отточенный навык «узнавания незнакомого» влек за собой и навык «неузнавания знакомого».

Или, как сказал бы Шкловский, навык «остранения».

В появлении этого слова при разговоре о братьях Стругацких нет ничего удивительного. Как разъяснил еще в 1982 году Фредрик Джеймисон, фантастика «не предлагает нам образы будущего, скорее, остраняет и реконструирует опыт нашего собственного настоящего». С тех пор подобный способ чтения фантастической литературы стал повсеместным, но вот вопрос — а что именно «остраняют» книги Стругацких? Каким именно явлениям они возвращают «былую остроту», чему именно позволяют быть «пережитым заново»? Может быть, всеохватывающему энтузиазму хрущевской «оттепели» и пафосу построения нового мира («Понедельник начинается в субботу»)? Или горькому сожалению при виде того, как многообещающий социальный проект выхолащивается брежневской «номенклатурой» («Сказка о Тройке»)? Или липкому страху перед андроповской «профилактикой», грозящей превратить жизнь в тягостный абсурд («За миллиард лет до конца света»)? Или самому Zeitgeist, Духу Времени позднего социализма, включавшему в себя в разных сочетаниях все перечисленное выше?

Наша гипотеза состоит в том, что на самом деле речь следует вести вовсе не о «духе», но скорее о «кости» времени — то есть не об общих понятиях и абстрактных идеях, но о конкретных вещах, о «материальной культуре» эпохи. Более того: мы считаем, что в основании (по крайней мере, нескольких) произведений братьев Стругацких располагается совершенно конкретный материальный объект. Объект этот, однако, так сильно «остранен», что в принципе не узнается ни читателями, ни критиками. Собственно, в таком подходе к изображению мира и заключается оригинальность Стругацких; их книги предъявляют нам результат не обычного «остранения» по Шкловскому (когда пропадает «автоматизм восприятия» и «камень снова становится каменным»), но «остранения избыточного», «переостранения», overdefamiliarization — после которого мы, наоборот, не можем распознать вполне привычную, даже тривиальную вещь из повседневной позднесоветской жизни.

Легче всего эта «вещь» нащупывается в произведениях, так или иначе связанных с «Миром Полудня» — коммунистическим будущим человечества в XXII веке.

Как отмечали в классическом учебнике Наум Лейдерман и Марк Липовецкий, каждое отдельное произведение Стругацких походит на «острый эксперимент, испытывающий тот или иной аспект идеологии прогресса и прогрессивного воздействия на историю общества и судьбу отдельного человека». Самое, вероятно, проблематичное слово в данной формулировке — «человек». Ведь иногда кажется, что обитатели Мира Полудня — совсем не люди.

Вот воспоминания Бориса Стругацкого о ненаписанном романе, предназначенном завершить цикл о XXII веке; романе, повествующем о проникновении Максима Каммерера в Островную Империю, стабильность которой основана на строжайшей сегрегации и потому вызывает шок у главного героя, живущего в гуманном Мире Полудня: «Максим Каммерер <...> начинает говорить, объяснять, втолковывать: о высокой Теории Воспитания, об Учителях, о тщательной кропотливой работе над каждой дитячьей душой... Абориген слушает, улыбается, кивает, а потом замечает как бы вскользь: „Изящно. Очень красивая теория. Но, к сожалению, абсолютно не реализуемая на практике”. И пока Максим смотрит на него, потеряв дар речи, абориген произносит фразу, ради которой братья Стругацкие до последнего хотели этот роман все-таки написать.

— Мир не может быть построен так, как вы мне сейчас рассказали, — говорит абориген. — Такой мир может быть только придуман. Боюсь, друг мой, вы живете в мире, который кто-то придумал — до вас и без вас, — а вы не догадываетесь об этом...».

Сегодня подобный ход — когда герой произведения узнает, что он кем-то сочинен — кажется совершенно стандартной и даже скучной постмодернистской игрой. Однако в случае Стругацких из него могут быть выведены достаточно любопытные, а в чем-то и радикальные следствия.

Согласно широко распространенной трактовке, Аркадий и Борис Стругацкие, будучи романтиками-шестидесятниками, искренне мечтали о построении коммунизма; а поскольку в хрущевском и брежневском СССР до коммунизма было очень далеко, то авторы создали коммунизм в пространстве своих собственных книг (посвященных Миру Полудня).

И это утверждение следует воспринимать как можно более буквально.

Персонажи Мира Полудня — Максим Каммерер, Рудольф Сикорски, Лев Абалкин, Леонид Горбовский и все остальные — действительно живут в книге; книге, понятой как конкретный материальный объект. Более того, они иногда догадываются об этом, они пытаются описывать эту книгу, пробуют очерчивать ее границы и исследовать ее глубины.

Ярче всего «архитектура» книги проявляется в романе, который братья Стругацкие считали своим главным художественным достижением — «Граде обреченном». Обитатели Города (собранные в нем из разных стран и эпох, но при этом запросто, без языковых барьеров, разговаривающие друг с другом) хорошо осознают всю необычность места, в котором вдруг оказались, и подробно обсуждают его странные черты:

«А с научной точки зрения я тебе только одно скажу: вряд ли это другая планета, и тем более — звезда. По-моему, все здесь искусственное и к астрономии никакого отношения не имеет. Давыдов покивал. — Аквариум, — сказал он убежденно. — И солнце здесь вроде лампочки, и стена эта желтая до небес...»

Героям удается установить, что с одной стороны от Города вырастает вверх огромная вертикальная стена, а с другой стороны — уходит вниз страшная пропасть: «Над обрывом каждый человек чувствовал себя странно. Причем у всех, по-видимому, возникало здесь одинаковое ощущение, будто мир, если глядеть на него отсюда, явственно делится на две равные половины. К западу — неоглядная сине-зеленая пустота — не море, не небо даже — именно пустота синевато-зеленоватого цвета. Сине-зеленое Ничто. К востоку — неоглядная, вертикально вздымающаяся желтая твердь с узкой полоской уступа, по которому тянулся Город. Желтая Стена. Желтая абсолютная Твердь. Бесконечная Пустота к западу и бесконечная Твердь к востоку. Понять эти две бесконечности не представлялось никакой возможности».

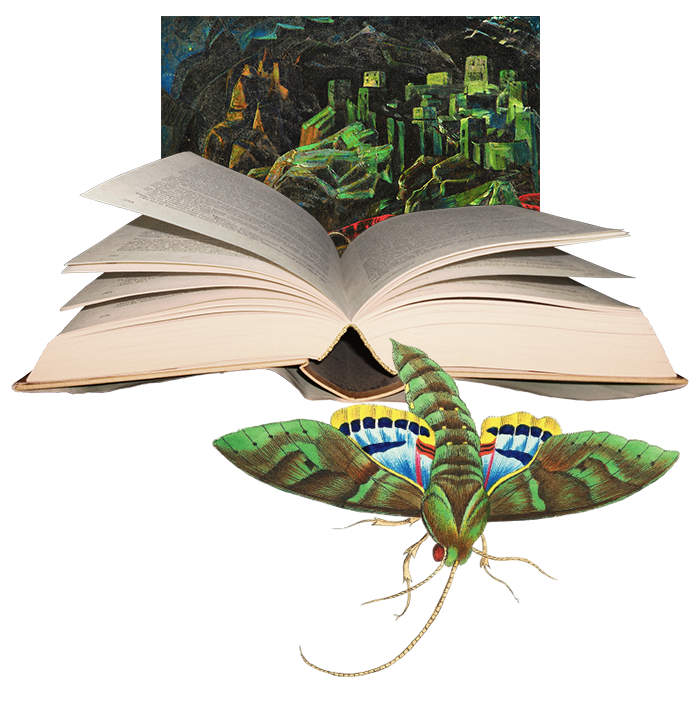

Перед нами — не что иное, как мир существ, живущих на листе открытой книги: резкий обрыв на западе — обрез массивного книжного блока, желтая стена на востоке — поднятая вверх соседняя страница (пожелтевшая страница дешевого советского издания из простой советской типографии). Переостраненная до неузнаваемости, книга кажется целым миром, а домашняя лампочка — солнцем над ним.

Перед нами — не что иное, как мир существ, живущих на листе открытой книги: резкий обрыв на западе — обрез массивного книжного блока, желтая стена на востоке — поднятая вверх соседняя страница (пожелтевшая страница дешевого советского издания из простой советской типографии). Переостраненная до неузнаваемости, книга кажется целым миром, а домашняя лампочка — солнцем над ним.

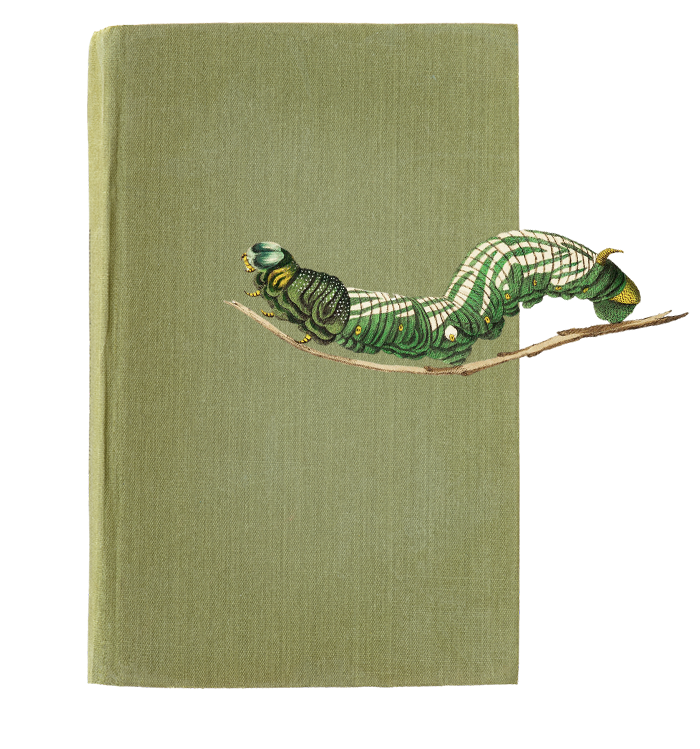

Другой — тоже подчеркнуто бинарный — мир изображен в «Улитке на склоне»: наверху есть «Управление», внизу есть «Лес», и они как бы смотрят друг на друга. И если «Град обреченный» изображал книгу открытую, то теперь перед нами модель книги, закрытой читателем в каком-то произвольном месте, модель соприкосновения двух симметричных половин, одна из которых оказывается наверху («Управление»), а другая — внизу («Лес»).

Верхняя из этих половин уже прочитана (и потому герои «Улитки» все знают про «Управление»), нижняя еще не прочитана — и про «Лес» никому ничего не известно, его только предстоит познать. «Что такое Лес? Лес — это Будущее. Про которое мы ничего не знаем», — как пояснял Борис Стругацкий. Главный герой (изначально Горбовский, в окончательной версии — Перец) сидит на краю обрыва, за его спиной массив хорошо знакомого «Управления», перед его глазами толща абсолютно неизведанного «Леса», и это положение — именно положение между изученной и неизученной частями книги, между прочитанной и непрочитанной страницами; можно было бы сказать, что перед нами взгляд на книгу с точки зрения ляссе. Чередование страниц книги отражается в строгом чередовании глав, посвященных «Управлению» и «Лесу», а потому и сам сюжет более всего напоминает процедуру чтения — подобно тому, как новые страницы корректируют наше понимание уже прочитанных страниц, так и вторжение в «Лес» постоянно корректирует действия «Управления»: мы продираемся сквозь вегетативную тьму корней, а перед нами встают все новые и новые заросли и чащи, полные тайн.

Вообще, после Умберто Эко медленное восхождение на склон стало расхожей метафорой чтения книги: «Входить в роман — все равно что участвовать в восхождении. Надо выработать дыхание, наладить шаг. Иначе быстро выдохнешься». И, кажется, название еще одной, посвященной Миру Полудня, повести Стругацких — «Жук в муравейнике» — тоже об этом.

В данном произведении земляне XXII века напуганы иррациональными действиями прогрессора Льва Абалкина, в котором подозревают агента инопланетной расы «Странников». «Жук в муравейнике» — название гипотезы, призванной купировать панику:

«Умные дяди из чисто научного любопытства сунули в муравейник жука и с огромным прилежанием регистрируют все нюансы муравьиной психологии, все тонкости их социальной организации. А муравьи-то перепуганы, а муравьи-то суетятся, переживают, жизнь готовы отдать за родимую кучу, и невдомек им, беднягам, что жук сползет в конце концов с муравейника и убредет своей дорогой, не причинив никому никакого вреда...»

![]() Но, может быть, под видом научной гипотезы нам дается прозрачная метафора чтения книги? — округлое, как жук, пятно зрения медленно ползет сквозь текст, по маленьким черным закорючкам напечатанных букв (сравнение букв с насекомыми давно стало расхожим), постигая, в самом деле, организацию (правда, не социальную, а скорее синтагматическую) этих закорючек. И тогда то, что в Мире Полудня называется «Синдромом Сикорски» — ужасом перед «Странниками», которые запросто могут исследовать Землю, — есть малоприятное ощущение обитателей текста, когда их читают. Пытаясь совладать со своими страхами, обитатели Мира Полудня учреждают «Комкон» — специальную «Комиссию по Контакту»; однако надо понимать, что настоящий «контакт» в мире братьев Стругацких — это всегда контакт читателей с персонажами; это не высадка космического корабля на планете, но акт чтения текста, это проблематика не Карла Сагана и Фрэнка Дональда Дрейка, но скорее Ролана Барта и того же Умберто Эко.

Но, может быть, под видом научной гипотезы нам дается прозрачная метафора чтения книги? — округлое, как жук, пятно зрения медленно ползет сквозь текст, по маленьким черным закорючкам напечатанных букв (сравнение букв с насекомыми давно стало расхожим), постигая, в самом деле, организацию (правда, не социальную, а скорее синтагматическую) этих закорючек. И тогда то, что в Мире Полудня называется «Синдромом Сикорски» — ужасом перед «Странниками», которые запросто могут исследовать Землю, — есть малоприятное ощущение обитателей текста, когда их читают. Пытаясь совладать со своими страхами, обитатели Мира Полудня учреждают «Комкон» — специальную «Комиссию по Контакту»; однако надо понимать, что настоящий «контакт» в мире братьев Стругацких — это всегда контакт читателей с персонажами; это не высадка космического корабля на планете, но акт чтения текста, это проблематика не Карла Сагана и Фрэнка Дональда Дрейка, но скорее Ролана Барта и того же Умберто Эко.

Впрочем, обитатели книги не только боятся, что их прочитают; они, например, умеют использовать необычную физику книги для успешного достижения собственных целей. В качестве пояснения того, как это могло бы работать, вспомним старинную задачу про книжного червя, напечатанную еще Яковом Перельманом, но ставшую популярной благодаря Владимиру Арнольду: «На книжной полке стоят два тома Пушкина, первый и второй. Толщина страниц каждого тома — 2 см, а каждой обложки — 2 мм. Книжный червь сидел на первой странице первого тома и прогрыз (по кратчайшему пути) до последней страницы второго. Какое расстояние он прогрыз?» Как правило, решающие полагают, что червь прогрызет больше четырех сантиметров, и тем более невероятным кажется правильный ответ — 4 миллиметра (т. е. в десять раз (!) меньше). Здесь нужно понимать, как стоят на полке книги — первая страница первого тома оказывается рядом с последней страницей второго тома: «путь червя был не так уж и долог, и он прогрыз по одной стороне обложек каждого тома (начальную, титульную сторону первого тома и, соприкасающуюся с ней, последнюю сторону обложки второго тома)». Уникальные технические достижения Мира Полудня, вроде «нуль-транспортировки», должны, по-видимому, иметь схожее объяснение: персонажи этого мира живут в книжном тексте, но вместо того, чтобы подчиняться линейности письма, они научились пронзать пространство книжных страниц и почти моментально оказываться в любом нужном месте.

Но к чему же мы приходим в итоге?

Но к чему же мы приходим в итоге?

Вот обнаружен в основании произведений братьев Стругацких про двадцать второй век конкретный материальный объект века двадцатого, переостраненный до неузнаваемости — книга. Вот показано, что главным сюжетом произведений является сама процедура чтения. Вот редуцирована и изгнана из этих произведений вся «фантастика». Что это нам дает?

Апелляция к материальности возвращает в тексты Стругацких — Историю.

Аркадий Стругацкий родился в 1925 году, Борис Стругацкий — в 1933 году. Среди всего прочего, это была эпоха ликбеза, великой кампании по борьбе с безграмотностью. Совсем недалеко еще отошел мир, в котором 80 % населения страны не умело читать и писать. Кампания стартовала в 1920-м, и к 1936 году, благодаря ликбезу, было обучено (если верить советской статистике) около сорока миллионов неграмотных человек. Стругацкие начали свой литературный путь в конце пятидесятых, и в это время они запросто могли (и должны были) встречать людей, которые научились читать только в зрелом возрасте. И для этих людей невероятной фантастикой была сама появившаяся вдруг возможность держать в руках книгу.

Стругацкие обозначали предмет своей работы как описание «обычного человека в необычных обстоятельствах»; но для десятков миллионов советских граждан такими «необычными обстоятельствами» оказались вовсе не звездолеты, не инопланетяне и не «нуль-транспортировки» — но обстоятельства чтения: курсы ликбеза, уроки грамотности, общественные библиотеки, читательские кружки, избы-читальни, ставшие вдруг доступными газеты, брошюры и книги.

Фредрик Джеймисон прав: мы разучились мыслить исторически; но если мы вдруг вспоминаем об Истории, то сразу же видим, насколько фантастичен самый простой предмет, лежащий в основе произведений Стругацких — любая массовая, дешевая, убогая советская книга, которую, однако, можно листать, можно разглядывать, которой можно пользоваться. Принадлежавший к другому социальному классу Вальтер Беньямин в свое время высокомерно сравнивал книги из публичных библиотек с женщинами из публичных домов.

Высокомерие (или беспамятство?) современных интеллектуалов в известном смысле еще хуже: они воспринимают чтение и книжную культуру как нечто само собой разумеющееся, почти естественное; они практически натурализуют книжную полку и шкаф с книгами. Но если задача любой хорошей фантастики — «остранять опыт нашего собственного настоящего», то книги братьев Стругацких действительно фантастичны, и достигнутое ими «остранение» чрезвычайно важно: оно напоминает нам, что сама возможность чтения книг обретена большей частью населения нашей страны совсем (по историческим меркам) недавно.