Паустовский и Пришвин минус завод

Краткий конспект литературной биографии Петрозаводска

В «Записях и выписках» Михаила Леоновича Гаспарова есть фрагмент, в котором упоминается Петрозаводск. Приведу его полностью, фрагмент сюрреалистичен и при этом, видимо, как-то связан с упоминаемой локацией:

«Сон в Петрозаводске. На букинистическом прилавке — книги: сборник Юнны Мориц, изданный за год до ее рождения; однотомник Мандельштама в изд. „Федерация”, 1933, со статьей Тарасенкова, оранжевая серийная обложка, крупный шрифт, последнее стихотворение — „Держу пари, что я еще не умер...”; „Под сенью девушек в цвету”, роман Милонии Пац, переплет желтый; П. Тычина, „Заметки о переводческом мастерстве: литературные курьезы, часть 3”; Ю. Герман, „Рассказы о майоре Г.”, Л., „Совписатель”, 1940. Я стою перед этим прилавком рядом с майором Г., он обменивается с продавцом непонятными словами о том, что, по моему разумению, должен знать и сам; а его вспомогательный лейтенант в это время за окном идет по следам неизвестного преступника, только что на наших глазах купившего в соседней лавке бидон керосину, чтобы поджечь в гавани шлюп „Диана”, отправляющийся в кругосветное путешествие...»

В качестве альтернативной преамбулы можно было бы напомнить, что Петрозаводск — единственный, как ни странно, город в России, названный именем императора Петра Великого. Одновременно в 1703 году были основаны Санкт-Петербург, названный в честь Святого Петра, и Петрозаводск, названный в честь Петра не святого и его завода. Оба города — северные столицы, расстояние между ними — 302 километра по прямой и 428 километров по шоссе, поезд «Ласточка» преодолевает это расстояние дважды в день в среднем за 5 часов.

Но если петербургский текст русской литературы первым в ряду так называемых локальных текстов привлек внимание литературоведов и историков и стал своего рода моделью, прототипом для описания и изучения литературных биографий прочих значимых мест России, то с текстом петрозаводским все обстоит совсем иначе. Сам литературный портрет города начал складываться поздно, как поздно приходит на север весна. Петрозаводск и сегодня не избалован поэтическими (в широком смысле) откликами в отличие от карельских лесов, озер, водопадов и иных природных красот. Так, около двух лет прожил в Петрозаводске в качестве олонецкого губернатора Гавриил Романович Державин, но своим поэтическим словом почтил не собственно место службы, а «алмазну гору», водопад Кивач который «сыплется» в 58 километрах по прямой и в 79 автомобильных километрах от нынешней городской черты (для XVIII столетия нужно накинуть еще немного — город со времен Державина расширил свои границы).

Сегодня здесь официально зарегистрированы четыре союза писателей, включая филиалы общероссийских творческих организаций. Есть даже отдельный «Союз писателей Петрозаводска». Но сюжеты книг, создаваемых здесь, по моим наблюдениям, процентов на 70–80 локализуются за чертой города — в лесах, на берегах и островах Онежского озера и Белого моря, к которому у Карелии на севере есть свой выход. Дмитрий Балашов, проживший в Петрозаводске несколько лет, вообще преимущественно писал про Великий Новгород. Сложены, конечно, и гимны в честь Петрозаводска, но строки их часто казенны, и величавые сравнения существуют как-то отдельно от образа города, в котором я с рождения живу и к которому отношусь с неминуемой нежностью.

Когда-то в 1920-е годы историк и краевед Николай Павлович Анциферов, знаток своего любимого Петербурга-Петрограда, начал водить по нему литературные экскурсии (как раз тогда всю гуманитарную науку оптимизировали и академическим ученым нужно было искать новые точки применения талантов). Потом он написал несколько книг о литературном измерении Петербурга, положив тем самым начало целому движению. Это удивительно, но, когда под впечатлением от работ Анциферова я стала совершать свое путешествие по текстам и гиперссылкам в поисках литературного образа Петрозаводска, мне все время приходилось натыкаться на черты какого-то перевалочного пункта, расплывчатого абриса, промежутка между чем-то и чем-то.

Самые известные и примечательные строки о Петрозаводске написаны приезжими, а еще точнее, проезжими литераторами — от Пришвина до Пригова. Пришвин попал в Петрозаводск водным путем, что было характерно для начала прошлого века, и в 1906 году оставил короткое, но выразительное описание маленького северного городка в книге с не менее выразительным названием «В краю непуганых птиц»: «Помню, когда я гулял в Петрозаводске в ожидании парохода, мне почему-то казалось, что чистенький городок не живет, а тихо дремлет. Я не хочу этим словом обидеть городок; он дремлет не так, как наши провинциальные города центра, а как-то по-своему. В нем всегда тихо, и было бы нехорошо, если бы на берегу такого красивого озера, между холмами, что-нибудь сгущенное, человеческое шумело и коптело. Городок дремлет в тишине, и только время от времени что-то тяжело звякнет, стукнет или загудит снизу из котловинки в средине города. И вот этот-то звук чего-то упавшего железного в котловинке, очевидно, на Александровском пушечно-снарядном заводе, и объясняет теперь при воспоминании весь смысл городка». В пассаже Пришвина сплелись три темы, которые определят впоследствии литературный облик города — идиллически-природная, заводская и дорожная.

Петрозаводск, общий вид. Фото: С.М. Прокудин-Горский. 1915 г.

Петрозаводск, общий вид. Фото: С.М. Прокудин-Горский. 1915 г.Заводскую тему продолжит спустя три десятилетия Константин Паустовский в повести «Судьба Шарля Лонсевиля». В 1932 году писатель принял предложение Максима Горького написать что-нибудь для «Истории фабрик и заводов России» и выбрал — чуть ли не методом слепого тыка — Александровский (первоначально — Петровский) завод. Паустовский приехал в Петрозаводск, некоторое время прожил здесь, знакомясь с архивными материалами, и вскоре опубликовал свою повесть. Потом приезжал еще дважды или трижды (третью поездку специалисты оставили под вопросом).

«Судьба Шарля Лонсевиля» — текст, отмеченный внятным, лаконичным стилем ранних 1930-х. И Петрозаводск в нем — тень мрачноватого экспрессионистского города-завода: «Стояла осень. Черные реки — Неглинка и Лососинка — проносили через город желтые березовые листья и нагромождали их в пышные кучи около зеленых от гнили плотин. Столбы тусклого пламени из доменных печей озаряли по ночам мертвый город, и в освещении этом он чудился Лонсевилю бредом. Зарево выхватывало из кромешной темноты куски незнакомой и угнетавшей Лонсевиля жизни: страшные усы будочника, поломанные мосты, мокрый нос пьяного, оравшего песню: „Не знаешь, мать, как сердцу больно, не знаешь горя ты мово”, обрывки афишек, извещавших, что в знак посещения завода государем с рабочих будут отчислять по две копейки с заработанного рубля на сооружение церкви в слободе Голиковке».

Мрачный колорит города в повести Паустовского как минимум отчасти обусловлен самим сюжетом повести. Город показан глазами пленного француза, прибывшего в Петрозаводск не по своей воле, а сосланного на завод, замученного лихорадками и созерцанием разных зверств царизма. Впрочем, как Паустовский вспоминал позднее в очерке «Белая ночь», Петрозаводск ему в 1932 году не понравился не в пример опять же окрестностям, включая остров Кижи, на котором он побывал одним из первых среди писателей. Но как бы то ни было, в повести было положено начало вполне «готичному», или экспрессионистскому, изображению Петрозаводска.

Заботу об идиллическом Петрозаводске взяли на себя в основном художники, фотографы и изготовители почтовых открыток. Мое детство, помню, совпало с популярностью видовых фотоальбомов, печатавшихся когда скромно, когда роскошно. Среди них попадались и посвященные Петрозаводску. Я особенно любила рассматривать в них фотографии и графику 1960-х годов. Среди моих фаворитов были сюжет с широким, пустым (машин раз, два и обчелся), залитым солнечным светом проспектом Ленина и гравюры Алексея Авдышева. Вот этого эйфорического Петрозаводска в литературных текстах невероятно мало. Кажется, что художники и писатели смотрят на город совершенно разным взглядом! Поля, леса, водопады, бабушкин чердак в деревне, Онего во всех ракурсах и видах — вот место счастья петрозаводского писателя. Исключения найдутся, пожалуй, преимущественно в период оттепели с ее оптимистическими настроениями.

1/2 Алексей Авдышев. В дождь. Расставание. Из собрания Музея изобразительных искусств Республики Карелия 2/2

Алексей Авдышев. В дождь. Расставание. Из собрания Музея изобразительных искусств Республики Карелия 2/2  Алексей Авдышев. Вид на Петрозаводский вокзал. Из собрания Музея изобразительных искусств Республики Карелия

Алексей Авдышев. Вид на Петрозаводский вокзал. Из собрания Музея изобразительных искусств Республики Карелия В качестве примера — стихотворение финноязычного советского классика Якко Ругоева «Осенний Петрозаводск» (Перевод с финского Олега Шестинского). Это «видовая поэзия», пейзаж солнечного утра в городе. Кажется, что взгляд блуждает где-то в районе Пушкинской улицы и набережной:

А по утрам, из рейсов дальних,

Приходят белые суда.

И город корпусами зданий

Сбегает к берегу, сюда.

И тополя, как на поверку,

Спешат, чтобы застыть в строю,

И кран протягивает сверху

Свою стальную пятерню.

А небо сине и глубоко!

Весь в солнце город мой стоит

И светлыми глазами окон

В даль золотистую глядит.

Дата под стихотворением многое объясняет в системе образов и интонации. 1960 год. Умели же люди быть счастливыми!

Но оттепель с ее географической романтикой была слишком подвижна, чтобы фокусироваться на одной точке, как Джойс был сфокусирован на своем Дублине, куда бы ни переезжал. С середины 1950-х в рассказах, стихах и воспоминаниях о Петрозаводске все отчетливей звучит какая-то железнодорожно-транзитная тема. Скажем, в широко известной в интеллигентских кругах антологии русской неофициальной поэзии «У голубой лагуны», в томе 3а, Петрозаводск отмечен на «поэтической карте» как место учебы поэта Феликса Нафтульева. В связи с чем составитель затеял вспоминать что-нибудь про этот город, но вспомнить удалось немногое: «Не помню, был ли я в Петрозаводске, надо понимать, был, по дороге на Соловки летом 1974-го. Тогда с двумя друзьями и забрав своих баб: жену, секретаршу и дочку от 4-й предыдущей жены, поехали мы в Соловки. По дороге, похоже, миновали мы Петрозаводск, но запомнил я дорогу автобусом в Кемь».

В оттепельное время рядом с Петрозаводском появляется и стремительно развивается новый популярный туристический маршрут — мир открывает для себя остров Кижи. А литературный образ Петрозаводска все чаще обретает черты станции по дороге к настоящему дикому Северу. Отчасти, это было связано с развитием Мурманской железной дороги, с тем что водный путь на Север постепенно терял популярность. Как бы то ни было, в текстах этого периода на смену путешествию по воде все чаще приходит мотив путешествия поездом.

Вехой в литературной биографии города становится в этот период рассказ Юрия Казакова «Адам и Ева» (1962), написанный по мотивам поездки самого Казакова в Петрозаводск и на остров Кижи в 1959 году. Локации сюжета типичны. Действие начинается в гостинице, где молодой московский художник Агеев ждет приезда своей подруги, затем перемещается на вокзал, где Агеев встречает подругу с поезда, и вновь гостиница, пристань и поездка на остров, где разворачивается основное действие рассказа.

В описании Петрозаводска Казаков идет за Пришвиным и еще более за своим любимым Паустовским. Только завода в «Адаме и Еве» нет совсем. А урбанистические черты города растворяются в природных стихиях воздуха и воды:

«Город был широк. Широки были его площади, улицы, бульвары, и от этого казался он пустым.

Стояла осень. Над городом, над сизо-бурыми заволоченными изморосью лесами неслись с запада низкие, свисающие лохмотьями облака, по десять раз на день начинало дождить, и озеро поднималось над городом свинцовой стеной».

Точная картинка центрального проспекта, спускающегося к озеру. Паустовский и Пришвин минус завод. Казаков как будто ощущает тенденцию, которая явно даст о себе знать в начале XXI века, когда заводская тема в петрозаводских сюжетах первой прекратит (или, по крайней мере, приостановит) свое существование. Александровский, а в советский период Онежский тракторный завод обанкротился в 2016 году. На его месте сейчас располагается современный жилой комплекс новостроек. И как маркесовская сельва, все настойчивее оккупирует литературный облик города природная тема, пронизывая собой все, включая репертуар местной поэзии и музыки. Или, как поется в песне, популярной в последние годы петрозаводской группы «Громыка»: «Паустовский, Бианки, Пришвин //Погулять на природу вышли». Паустовский и Пришвин минус завод плюс Бианки.

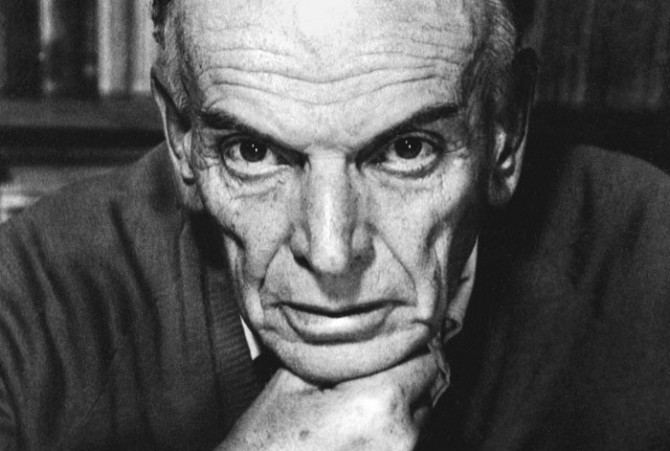

Константин Паустовский

Константин ПаустовскийНе названный прямо в рассказе Казакова город, с другой стороны, отмечен чертами своеобразия, которые позволяют легко идентифицировать топографические прообразы текста. Создают колорит, например, финские слова, проникающие в текст («ярви», «салми») и образ официантки с финской фамилией:

«— Как тебя звать?

— Пожалуйста. Жанна, — сказала официантка.

— Ты что, не русская?

— Нет, я финка. Юонолайнен.

— Ух, черт! — пробормотал Агеев, допивая водку и кашляя».

Туристическая мимолетность в восприятии провинциального города, где ничто не задерживает внимания, обозначена и здесь: «Официантка равнодушно улыбалась. Это говорили ей почти все. Заходили в буфет на полчаса, бормотали что-то, по обыкновению пошлое, и уходили, чтобы никогда уже больше не увидеть ни этой станции, ни рыжей официантки». Но у Казакова эта поверхностность преодолевается, поскольку главный герой рассказа ни в чем не похож на «всех», и его взгляд как будто бы открывает в провинциальном пространстве черты аутентичности. Стереотипностью отмечены скорее неоднократно упоминаемые столицы, откуда, как рассказывает официантка, едут художники рисовать Север и остров с деревянной церковью:

«— Художники нас не рисуют, — немного не по-русски выговорила официантка.

— Откуда ты знаешь? — Агеев посмотрел на ее грудь.

— О! Им надобятся рыбаки. И рабочие, стрел... стрелочники. Или у нас Ярви имеет островок и деревянная церковь. Они все едут туда, еду-ут... Москва и Ленинград. И все вот так, в беретах, да?»

Вообще, литература оттепели как будто все время колебалась, включать ли маленькую северную столицу в пространство «нового романтизма» или ее надо противопоставить ему, как английские лейкисты противопоставляли цивилизацию города сельской и природной идиллии. Героиня рассказа «Кижи» (1967) рано ушедшей из жизни Ирины Мазурук, соавтора сценария популярных советских фильмов про милиционера Анискина, попадает на остров той же дорогой, что и казаковский Агеев — через Петрозаводск. Поезд, географическая романтика и литературный путеводитель по Северу — таков уже ожидаемый зачин рассказа: «Утром, когда Майя проснулась, в купе никого не было. Неразборчиво бормотало радио, на столике плескался в стакане заботливо придвинутый к ее краю чай, рядом с ним синел пакетик с надписью „цукор” <...> Сосед по купе — геолог — увлеченно говорит о Байкале, на котором только что побывал, но, вглядываясь в проплывающие за окном болотца и озерки под тусклым солнцем, переходит на Карелию. Рассказ о водопадах и их происхождении он чередует с перечнем пришвинских книг, объединяя их под общим названием „В краю непуганых птиц”».

Петрозаводск в этом корпусе произведений — это не конечный пункт, а только точка, звено пути. Оставшиеся в поезде пассажиры видят в окно привычную и ничем не примечательную картину: «...мимо проплыл обрубленный конец перрона, перепутанные рельсы, две женщины в малиновых платках с ломами и лопатами, длинный склад с лозунгом „СССР — оплот мира”, и поезд пошел дальше в Мурманск». Катарсические эпизоды рассказа развернутся непосредственно на острове, а пространная экспозиция, целиком базирующаяся в Петрозаводске, даст образ среднестатистического провинциального города без лица: «...вечером возвращаться, еще дом не найдешь, в таких городах все дома одинаковые...». Так в 1960–1970-е Петрозаводск для приезжающих и проезжающих писателей превращается в точку доступа к главной достопримечательности. Маленький остров оказывается в смысловом и ценностном отношении больше целого города. Вразрез с общей тенденцией высказался только Юрий Нагибин в своем дневнике 1980 года: «Красивый город Петрозаводск, а Кижи разочаровали, уж слишком выставочный у них вид».

Лучшим из авторов, впрочем, время от времени удается разглядеть в минуты краткого свидания с Петрозаводском его черты и лицо. Если уж не в архитектурных красотах и ландшафте, так хоть в человеческих душах и характерах. Вот Дмитрию Александровичу Пригову, например, удалось рассмотреть. Его перу принадлежит маленький мадригал прекрасным жительницам города:

Как в Петрозаводске проездом я был

Там петрозаводку себе полюбил

Тогда говорил я ей: петрозаводка

Беги, дорогая, скорее за водкой

Нет, не побегу, — отвечала, — за водкой

Навеки запомнишь ты петрозаводку.

Генрих Фогелер. Финны — музыканты из Америки. Из собрания «БУ „Национальный музей Республики Карелия”»

Генрих Фогелер. Финны — музыканты из Америки. Из собрания «БУ „Национальный музей Республики Карелия”»Особняком в этой дорожной литературе стоит только исторический роман Арви Пертту «Экспедиция Папанина» (2006, русский перевод Яны Жемойтелите — 2012), основное действие которого разворачивается в Петрозаводске. Сын еще одного финноязычного советского классика Пекки Пертту, ученика Паустовского, Арви Пертту обратился к одному из самых драматичных эпизодов в истории города, когда в 1930-е в Карелию из Америки приехали десятки семей финнов — строить коммунизм. В романе Пертту Петрозаводск впервые преодолевает привычную робкую провинциальность, становится городом большого мира, говорит на всех языках. «Калевала», Ленин, джаз, Бесси Смит, пикники, белые брюки, красивые люди... Короткая яркая вспышка и трагичный финал переселенцев, многие из которых очень быстро оказались в лагерях. Арви Пертту родился в Петрозаводске и, как многие петрозаводские финны, к началу нового тысячелетия уехал в Финляндию. Свой роман о Петрозаводске 1930-х Арви Пертту написал уже по ту сторону границы, но написал так, как это может сделать только человек, выросший в городе и знающий все его закоулки — и в разрезе пространства, и в разрезе исторического времени.

А так количественно пока перевешивает дорожно-туристическая тема. На железнодорожном вокзале начинается и там же заканчивается рассказ Ирины Мазурук «Кижи». Разговор героев Казакова происходит в вокзальном буфете. Букинистический магазин в Петрозаводске (вспоминая сон Гаспарова) располагается фактически на привокзальной площади. Пригов... Ах, да, раз уж речь все время возвращается к вокзалу, есть еще легенда, согласно которой в Петрозаводске, и, наверное, не раз, бывал Веничка Ерофеев. Проездом, как вы понимаете.

Петрозаводск. 2020. Фото: Илья Тимин / vk.com/timini

Петрозаводск. 2020. Фото: Илья Тимин / vk.com/timini