«Патриархальная некрофильская цивилизация побеждает»

Интервью с философом Татьяной Горичевой

Мы в «Горьком» любим начинать с самого начала. Расскажите, пожалуйста, немного о вашем детстве, о том, как складывался круг ваших интересов.

Я родилась в обычной семье, мама — учительница, но она не работала, а папа — топограф — все время отсутствовал. Я жила в коммунальной квартире, где на крохотной площади существовали сорок человек, а туалет был один и маленькая кухня на всех. Все время драки, пьянки. Я стала читать, чтобы убежать от всего этого, и ходила в детскую публичную библиотеку. В общем, я была библиотечным ребенком. Читала непонятно что, все подряд. Первое, что мне осознанно понравилось, — «Сирано де Бержерак» Ростана, «Овод» Войнич, книги романтического типа.

В одном интервью вы говорили, что зачитывались в раннем возрасте немецкими романтиками.

Да, когда нам стали преподавать немецкий язык в третьем классе, я быстро его выучила. Во мне проснулась какая-то безумная любовь к Германии. Тогда в Ленинграде был магазин, где продавались очень дешевые немецкие книжки из ГДР, «Реклам», такие желтенькие, прямо копеечки стоили. Я там купила Эйхендорфа, Новалиса, все это я знала лучше, чем сейчас. И это был мой мир, я в нем жила. Философия меня не интересовала, я ничего о ней не знала и не собиралась узнавать, но читала все, что попадает под руку. Меня очень увлекала именно романтика.

Когда я была в седьмом классе, то совершенно не понимала, куда деться; я была отличницей и только по физкультуре имела четверку, потому что ненавидела прыгать через козла и прочее, но все равно была лучшей ученицей. Мне хотелось скорее уйти от родителей: папа-то вообще редко приезжал, а мама меня била, вымещала на мне свои женские обиды, как я потом поняла. Тогда этого я не понимала и воспринимала ее как врага, я была очень высокая, а она очень маленькая, поэтому я быстро научилась обороняться. Потом я перестала с ней разговаривать. Решила уйти и поступить в техникум на Выборгской стороне, там был радиополитехникум. Совершенно какая-то глупость, потому что никогда меня это не влекло, я тогда и не знала, что это такое. В правилах приема было написано, что все преподается на немецком. Так что я радиотехник, у меня есть профессия. Там я училась в течение четырех лет, действительно все было по-немецки, преподавали немцы из ГДР. В техникуме тоже хорошо училась, но тут началось мое увлечение философией. Был период оттепели, я возглавляла комсомольскую организацию, и мне хотелось выйти в жизнь, что-то делать.

Татьяна Горичева

Фото: pravmir.ru

Мной двигало тщеславие, потому что сначала я была замученным ребенком, всегда чего-то стыдилась, стеснялась, что я высокая, — поводов для комплексов хватало. Замученный молчаливый ребенок. Поэтому когда меня выбрали главным комсоргом, я была очень довольна. И в этот же момент в Чехословакию вошли советские войска, и я ничего, в общем-то, не соображая, почувствовала сердцем, что это ужасно. Нам объясняли, что иначе бы зашли американцы, ну как всегда. А я чувствую, что все, конец. Сдала свой комсомольский билет, полностью отошла от этого и стала читать Камю, Сартра и прочих французских экзистенциалистов. Ницше нашла. Последний меня пристукнул и захватил, но именно противоположным своим началом, не «сверхчеловеческими» идеями, а страданием и умением сострадать. Ницше и сейчас остается моим любимым философом.

Вопрос чем заниматься дальше был решен?

Да. Я узнала о существовании философского факультета, где объясняют, что такое истина, и поступила именно туда, на вечернее отделение, а потом перевелась на дневное. Я целыми днями сидела в библиотеке, занималась по индивидуальному плану. Я понимала, что зарубежную философию у нас преподавали очень плохо. Михаил Киссель считался самым свободным, невероятным знатоком, но он Сартра читал по-английски — куда это годится. Нам кто что мог, то и преподавал. Я получала ленинскую повышенную стипендию, ушла из дома, диплом написала о Хайдеггере. Киссель, мой руководитель, говорил, что это страшно не только читать, но даже носить с собой, хотя я там критиковала Хайдеггера, не помню даже за что — так серьезно, искренне. Но тем не менее в центре моего внимания было «Бытие и время».

С диссидентскими кругами вы сблизились уже после учебы?

Мне дали направление в аспирантуру, но сказали, что надо вступить в партию, — тогда я рассмеялась и ушла в диссидентство. Диссидентов в то время я еще почти не знала, только случайно встретила каких-то сумасшедших. Был такой Синявин, художник, сейчас бы ни за что с ним даже не поздоровалась, но тогда он нигде не работал и читал Гегеля, только Гегеля. Жил он не закрывая двери. Мне очень понравилось, что он никогда не думал о своей пенсии, о том, где работать. У него собирались какие-то люди, которые считали себя гениями и читали «Феноменологию духа». Было здорово, конечно. Разумеется, критиковали советскую власть. Критиковать ее не стоило, потому что все ее критиковали, это было банально. На кухнях звучал Галич, Бродский, «голоса» начали слушать.

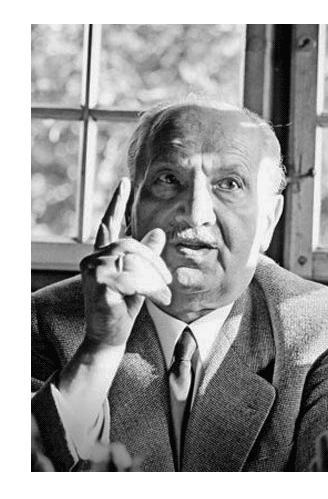

Мартин Хайдеггер

Мартин ХайдеггерВ 1974 году я поехала на Гегелевский конгресс, там было семьсот человек со всего мира. Никто меня не приглашал, я как самозванец приехала, сняла комнату в Москве и пошла туда. Среди приехавших на конференцию немцев оказалось несколько друзей Хайдеггера. Они попросили написать ему письмо: он очень обрадуется, что его в России кто-то знает. Ну я и написала. «Там, где опасность, там растет и спасение», — я начала с этого. Это Гёльдерлин, которого я очень люблю. Написала я в августе, а в сентябре Хайдеггер уже ответил мне, он получил мое письмо в свой день рождения. Его друг Хайнрих Виганд Петцет рассказывал мне потом, что он сказал: «У меня величайший подарок сегодня. Письмо одной русской женщины», — и зачитал его. На это письмо я сразу же ответила ему, и основной вопрос там у меня был такой: «Что вы делаете, когда бытие ускользает от вас?» У него есть понятие «ускользание бытия» — «эпохе», «воздержание» по-гречески: он говорит, что вся история человечества есть история воздержания от бытия. Я пишу, так сказать, с экзистенциальной точки зрения — что в этой скуке, мировой ночи, нужно делать, когда бытие от нас ускользает. Как нам быть? Вместо ответа Хайдеггер прислал мне свои стихи. Вскоре он умер.

Когда позднее я выступала во Фрайбурге, уже будучи высланной из России, подписывала свои книжки (было много людей, в те времена тысячные толпы ходили на такие выступления), и вдруг ко мне подошел какой-то высокий господин и говорит: «Подпишите Хайдеггеру». Я автоматически подписываю, а он говорит: «Мой отец очень вас любил». Тут меня ударило, что это же Хайдеггер, посмотрела на него, а он говорит: «Я Герман Хайдеггер. Может быть, вы нас посетите? У меня есть ваши письма и прочее». Он как раз готовил издание трудов Хайдеггера, отец никому больше не доверил это дело, хотя вокруг него вилось много народа.

К другой важной для вас теме, феминизму, давайте обратимся немного позже. Недавно ваша книга «О священном безумии» вошла в короткий список Литературной премии имени Александра Пятигорского — расскажите, пожалуйста, о ней и других ваших работах.

Этот сборник подготовила не я, а мои друзья, мне не очень интересно возвращаться к написанному тридцать лет назад. В книге несколько разделов. Первый — «Дочери Иова», о женском движении и проблеме женщины в христианстве. Я христианская феминистка и не считаю, что женщина должна стать мужчиной или что мужчин вообще надо уничтожить. Я говорю о том, что женщина есть личность par excellence. У Симоны де Бовуар есть формула, согласно которой женщина в мускулинном мире — это абсолютный Другой, она существует не как самость, а только как проекция мужских желаний и нужд. Я эту же формулу использую наоборот: ты сама становишься личностью только через Другого. Как Другой — женщина личность вдвойне, и то, что феминистки обычно считают страшным падением и унижением женщины, мне, как христианке, представляется вершиной ее бытия. Это послушание и смирение, но не перед социальными ролями, а перед Богом. Чем больше смирения, тем больше сил — достаточно вспомнить Жанну Д`Арк. Она добилась всего, установила мир, стоя на коленях, потому что весь народ поверил в ее смирение. Так же и Святая Женевьева. Святость и смирение дают абсолютную силу. Кстати, «Дочерей Иова» почему-то очень хвалил Александр Дугин, хотя у него другое отношение к женскому, и оно мне не нравится.

Он же написал предисловие к книге «О священном безумии».

Да, причем я его не просила об этом, хотя знаю его довольно давно и считаю одним из самых образованных людей в России. Но я и подумать не могла, что он так прочтет мою книгу. Дугин умеет быть неоднозначным.

Дальше идет раздел, посвященный экологии, которой я сейчас активно занимаюсь (я издала несколько книг на эту тему: «Молчание животных», «Святые животные»). Женский вопрос напрямую связан с вопросом о всей твари замученной, с проблемой защиты животных. Для мужчины все это ресурсы, которые в патриархальном обществе можно эксплуатировать и уничтожать — так же, как и женщин. Я с детства любила подбирать животных, заботилась о них. Женщина ближе к земле, и сегодня стоит вопрос не просто о засилии мужских технологий, но о вымирании всего живого. Мужчина может только разрушать, а женщина способна воспроизводить жизнь. Жизнь — это в первую очередь женщины и органическая природа. Увы, патриархальная некрофильская цивилизация побеждает, но наш девиз всегда был «Сражайся!» — может быть, сегодня ты умрешь, но делай вид, что будешь жить вечно.

Еще в книгу вошла статья, посвященная ленинградской ситуации 1970-х. Когда-то мы с Юрой Мамлеевым написали книгу «Град Китеж» об «утонувшей» России, об особенностях культурного андеграунда советских времен. У нас были очень сильные поэты в то время, многие из них уже умерли: Виктор Кривулин, мой муж до эмиграции, Олег Охапкин, Елена Шварц, Сергей Стратановский (он, слава богу, жив). На мой взгляд, питерскую вторую культуру отличает несколько онтологических качеств: сиротство, состояние поражения, одиночество, сходство с Рильке, поэтому их поэзия не похожа на поэзию шестидесятников. Наша питерская культура не интересовалась тем, в каком мире мы живем. Нами интересовались, а мы нет. Нам было все равно: во что мы одеты, что мы едим. Это был детский сад, но это были очень образованные, замечательные люди. Мы с Кривулиным вели два квартирных семинара: я — религиозный по пятницам, а Виктор утром в субботу — поэтический. Интересно, что религиозный собирал больше людей. Этой питерской поэзии, ее христианскому характеру, посвящен целый раздел моей книги.

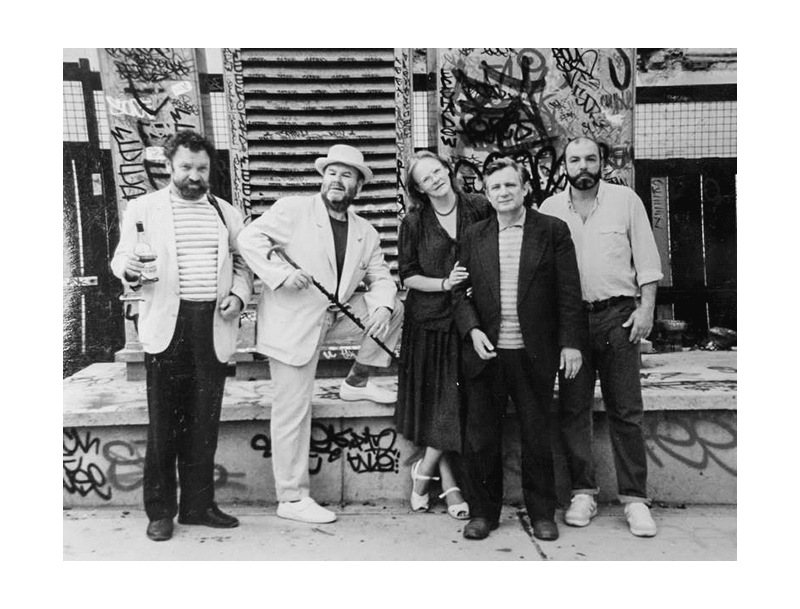

Валерий Воробьев, Владимир Котляров*Признан властями РФ иностранным агентом, Татьяна Горичева, Юрий Мамлеев, Игорь Дудинский

Фото: facebook.com/gorichevabuba

В другой раздел вошли тексты о постмодернизме и православной традиции. Уже в Париже я в 1980-е издавала журнал «Беседа», где собирала самых разных людей. Там печатались Борис Гройс, Александр Пятигорский — моей задачей было соединить крайности. Потому что настоящая культура существует только как непонятное, но совершенно органическое соединение крайностей, а их в то время хватало: Делез, Деррида. Причем я ходила на лекции, слушала и Фуко, и Левинаса, и очень рада этому. Преимущество и христианское начало постмодернизма заключаются в том, что он говорит о конечности любого -изма, любой идеологии, то есть он смиренен и оценивает любую власть отрицательно. Такой анархический православный дух: у нас есть духовная иерархия, архангелы, архистратиги, ангелы, но нет иерархии земной. Нет ни одного идола, мы свободны. Поэтому для меня важен Деррида, особенно работы его последних пяти лет жизни, когда он занимался только животными. Его лозунгом в этот период было — выступать не против фаллоцентризма, а против антропофаллоцентризма, мне это очень нравится. Постмодернизму и православию посвящены мои статьи «Эпоха исчезновений», «Между суицидом и нарциссизмом», «Христианский дурак в век апофатики», в них я показываю, что весь постмодернизм апофатичен. Понятие деконструкции помогает нам избавиться от ложных клише и сделать гетерогенными и мысль, и язык — это очень по-христиански.

Вы упоминали Дугина и Мамлеева, а с Головиным вы были знакомы?

Лично с ним я не была знакома, но знала всю эту компанию: Мамлеев, Дугин, Джемаль. Головин был замечательный человек, заставил их всех языками заниматься.

А вас как христианку не смущает налет оккультного мистицизма вокруг кружка Головина?

Совершенно верно, смущает, из-за отсутствия смирения. Нечего скрывать. Если есть истина, есть чудо, как все то, что нам открыто и открывается, то зачем скрывать? Оккультизм весь построен на игре в сокровенное знание, а это есть определенная форма гордыни. Истина гораздо мощнее, фантастичнее, чем какие-то оккультные штучки, алхимическая дребедень. Это сейчас все смешно, потому что мы живем не в Серебряном веке, а в Железном (да, да, «век шествует путем своим железным»). Мы помним об опыте Шаламова, ГУЛАГа, Блокады, двух войн, Холокоста. Ну и какие тут игры в оккультное? Оккультизм был серьезен, наверное, в период перехода от средневековья к Новому времени, он был даже в христианстве.

Конечно, они могут ссылаться на Адвайту-Веданту, или, например, Джемаль ссылался на какие-то исламские тексты. Но они в этом не живут. А когда ты просто теоретизируешь, это же очень опасно. Любой батюшка скажет, что, если ты читаешь о подвигах аскетов, лежа на диване и жуя при этом бутерброд с колбасой, это просто опасно.

Почему?

Потому что главная идея религиозного пути — это совпадение мысли с делом. Это основное правило даже просто нравственности, не говоря уже о религии. Если ты шизофреник с самого начала, то тебя увлечет еще больше, утащит дьявол или демон, ты еще возгордишься. Будешь делать гадости, будешь гордиться ими, это совершенно ясно. Тут же ты заболеешь. Большинство людей так и живут. Но поскольку их темпы такие мещанско-энтропийные, они успеют там наврать, и там наврать, и там наврать — такие зомбированные мелкими бесами существа.

Расскажите, пожалуйста, о советском феминизме конца семидесятых. Как вы увлеклись этими идеями?

Мы с единомышленницами просто объединились и создали женское движение. Тогда в нашем кругу почти все были верующими и все пришли к вере через тяжелую жизнь: разводы, тюрьмы, аборты — Юлия Вознесенская, Наталья Малаховская и другие. Татьяна Мамонова была феминисткой западного толка, а мы все были верующими. Многие из нас даже и слова такого не знали — «феминизм», Бовуар не читали. Ну я-то читала.

Издательницы феминистского журнала «Мария»: Татьяна Горичева, Татьяна Беляева и Наталья Малаховская, 1980 год

Фото: Валентин Тиль Мария Самарин

Откуда в то время можно было узнать о Бовуар?

Точно не на философском факультете, где я училась: он и сейчас убогий, а тогда тем более был таким. Я писала диплом с критикой Хайдеггера. Только такая форма была возможна, чтобы подступиться к нему. Не разрешалось заниматься такими вещами, как феминизм, Хайдеггер, Сартр с положительных позиций. Я проходила два курса на философском факультете: тот, который изучают все, и читала то, что никто не читал. Кассирера, позднего Шеллинга, я была одиночка и сама себе сдавала экзамены. Все это я делала потому, что стремилась к познанию истины. По этой же причине я читала на немецком «Второй пол» в Публичке, я проводила там все свое время.

В 1979 году я познакомилась с Татьяной Мамоновой: в нашей «второй культуре», неофициальной, она была известна как художница и держалась подальше от политики, от всяких таких опасных игр. Как-то она сказала, что хочет сделать феминистический журнал или клуб салонного типа. Я была уже подготовлена, потому что я видела, что вторая культура — одно эстетство, а у меня сердце разрывалось от того, как жили наши женщины. А мы, способные писать, говорить, преподавать, ничего не делаем для того, чтобы просвещать их на всех уровнях. Все же считали себя гениями, спорили, кто более гений. Меня это начало раздражать, поэтому я сразу откликнулась на мамоновский призыв. Потом я привлекла Наталью Малаховскую, вскоре к нам присоединились Юля Вознесенская, которая уже успела отсидеть в тюрьме, Соня Соколова, много кто. Вообще женщины были бесстрашные. Мы, например, с Юлей веселились во время обысков, хохотали, пели песни. Я в КГБ акафисты распевала. У нас не было предательств, не было расколов, всего того, что обычно происходило в диссидентской среде. У нашего женского коллектива было мощное нравственное начало. Наталья Лазарева шесть лет отсидела за участие в женском движении, что очень прискорбно, потому что Вознесенская с Соколовой успели уехать. А Мамонову, меня и Малаховскую выслали, дали нам еврейские визы, хотя мы с Мамоновой не еврейки. Из Израиля присылали вызов. Настоящие евреи ждали, сражались, чтобы выехать, а нас за один день оформили. Путь был через Вену, а потом или в Израиль, или куда-нибудь в другое место.

Много ли вы успели, прежде чем начались преследования?

Преследовали нас с самого начала. Мы сделали журнал «Женщина и Россия», там не было ничего особенного: какие-то свидетельства, которыми могла поделиться любая женщина. Как делались аборты, например, такие обыденные вещи. И он через посольство попал во Францию. Libération его републиковала, журнал пошел по всему миру. Мы прогремели, и нам очень помогла эта известность: нас не стали арестовывать. Наблюдали, следили до андроповских времен. Все время были обыски, налеты. Но мы существовали нормально. Потом у нас произошел раскол: Мамонова отделилась, у нее были еще свои люди, а мы стали издавать журнал «Мария». Я написала туда статью «Ведьмы в космосе» — кажется, так я ее назвала. Не против конкретно Терешковой, полетевшей в космос, а против марксисток. Известно, например, что женщины-надзирательницы в тюрьмах более жестокие, чем надзиратели. Я выступала против власти, которую берет на себя женщина. Остальное помню смутно — мы писали о положении в женских тюрьмах, пьянстве, унижении женщин. Вполне пронзительно, этим занималась Клавдия Ротманова.

Преследовали нас с самого начала. Мы сделали журнал «Женщина и Россия», там не было ничего особенного: какие-то свидетельства, которыми могла поделиться любая женщина. Как делались аборты, например, такие обыденные вещи. И он через посольство попал во Францию. Libération его републиковала, журнал пошел по всему миру. Мы прогремели, и нам очень помогла эта известность: нас не стали арестовывать. Наблюдали, следили до андроповских времен. Все время были обыски, налеты. Но мы существовали нормально. Потом у нас произошел раскол: Мамонова отделилась, у нее были еще свои люди, а мы стали издавать журнал «Мария». Я написала туда статью «Ведьмы в космосе» — кажется, так я ее назвала. Не против конкретно Терешковой, полетевшей в космос, а против марксисток. Известно, например, что женщины-надзирательницы в тюрьмах более жестокие, чем надзиратели. Я выступала против власти, которую берет на себя женщина. Остальное помню смутно — мы писали о положении в женских тюрьмах, пьянстве, унижении женщин. Вполне пронзительно, этим занималась Клавдия Ротманова.

Мы ходили пятерками, как истинные революционеры. Около меня была Соня Соколова, Галя Григорьева, Наташа Малаховская. А когда мы стали известными, начали проводить конференции. Во-первых, нам очень не понравилось, что везде, особенно во Франции, публиковали наши морды рядом с Троцким — ну ладно еще Инесса Арманд или Коллонтай. Как только мы это увидели, нам сразу стало понятно, что они ждут именно такого феминизма, раскрепощающего. Мы не занимались ханжеством, борьбой за нравственность — напротив, все мы были по нескольку раз разведенные. Но именно поэтому нам не хотелось опускаться до такой политизации. Мы провели конференцию, которая окончилась нашим разгоном. Помню, я написала тогда, что материализм нам не близок, мы — люди духа, люди внутренней свободы, а марксизм механистичен и не способен охватить творчество и жизнь, конкретику, а женское начало — оно абсолютно конкретно. Вторая конференция была посвящена смирению. К ней нас подтолкнуло то, что с Запада начали приезжать феминистки, потрясающие женщины, умницы: мы-то считали, что феминизмом занимаются несчастные некрасивые существа, ну как и сейчас у нас думают. И вот они приезжают и учат нас: «А почему это вы поддерживаете церковь, патриархальную структуру? Вам не стыдно?» Спорить мы не стали, но провели конференцию о смирении, и в журнале «Мария», то ли во втором номере, то ли в третьем, опубликовали наши доклады. Причем там были не просто разглагольствования о том, как хорошо быть смиренной. Нас интересовал опыт смирения как опыт борьбы. Я помню, что потеряла всякий страх из-за смирения. Изначально я не боялась, но это была легкомысленная смелость: когда меня как-то раз арестовали в «Сайгоне», увели, избили, а потом выпустили, у меня появился страх, что со мной могут неизвестно что сделать. А это ужасно, ничего нельзя делать, когда боишься. Я очень стыдилась этого чувства. Потом однажды, когда за мной шли несколько мужчин (я жила тогда в Стрельне), я стала молиться, Иисусову молитву читать, и вдруг у меня появилось чувство бесстрашия: я поняла, что они ничего мне не сделают. Я принимаю все, что бы ни случилось, и мне от этого радостно. Пускай даже изобьют, убьют, изнасилуют. Я поняла, что во мне открылось смирение, и написала об этом маленькую заметочку. Юля Вознесенская тоже написала, и Наташа Малаховская, и мы опубликовали в «Марии» такой материал.

Когда на носу была Олимпиада, всех, кто мешал, убирали — высылали в лучшем случае. Тогда и собак расстреливали, и нас тоже хотели уже выкинуть. Приехала бы масса феминисток — тогда феминизм был на такой высоте, — а тут мы. Для КГБ самое выгодное было выслать нас. За три дня нас всех задержали и сказали: выбирайте — или тюрьма, с уголовницами сидеть, или еврейская эмиграция. Мой духовник сказал: «Эмиграция», — но я и сама хотела, конечно. Я обожала Германию, да и вообще Европу. С тех пор там и живу.

Следите ли вы за тем, что сейчас происходит в России? Я имею в виду положение женщины, фемдвижение.

Сейчас положение женщины в России ухудшается во всех смыслах. Я не говорю о материальном, потому что я сама равнодушна к материальному, мне трудно судить, но власть нынешнего «православия» — это на деле гораздо хуже, чем власть марксизма в советском изводе. В современном православии мужчины, к сожалению, не понимают, насколько унижаются, думая о женщине в категориях какого-то XVII века, «Домостроя».