Памяти памяти колоний империй

«Память о Второй мировой войне за пределами Европы»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Память о Второй мировой войне за пределами Европы: коллективная монография. Под редакцией А. И. Миллера и А. В. Соловьева. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2022. Содержание. Фрагмент

«Китай» (Я. В. Лексютина). Может показаться странным, но вплоть до конца 1980-х в коммунистической КНР тема Второй мировой, в которой Китай стал жертвой японской агрессии, практически не фигурировала в политике памяти, единолично формируемой партией. На самом деле в этом нет ничего удивительного: со свойственной Компартии Китая (КПК) прагматикой официальный Пекин искал в Токио потенциального союзника в противостоянии с Вашингтоном, а затем и с Москвой. Доходило до того, что «в июле 1964 г. в ходе встречи с японской делегацией Мао Цзэдун даже заявил о том, что агрессия Японии против Китая была „благим делом“, подразумевая, вероятно, последовавшую за этим победу китайских коммунистов над Гоминьданом в гражданской войне».

«Китай» (Я. В. Лексютина). Может показаться странным, но вплоть до конца 1980-х в коммунистической КНР тема Второй мировой, в которой Китай стал жертвой японской агрессии, практически не фигурировала в политике памяти, единолично формируемой партией. На самом деле в этом нет ничего удивительного: со свойственной Компартии Китая (КПК) прагматикой официальный Пекин искал в Токио потенциального союзника в противостоянии с Вашингтоном, а затем и с Москвой. Доходило до того, что «в июле 1964 г. в ходе встречи с японской делегацией Мао Цзэдун даже заявил о том, что агрессия Японии против Китая была „благим делом“, подразумевая, вероятно, последовавшую за этим победу китайских коммунистов над Гоминьданом в гражданской войне».

Все изменилось на волне массовых протестов, апофеозом которых стали события на площади Тяньаньмэнь. Тогда руководство страны в поисках национальной идеи, способной собрать воедино расколотое общество, вспомнило о Нанкинской резне и начало конструировать актуальный образ врага в лице «японских реваншистов». И наконец, после прихода к власти Си Цзиньпина мемориальная риторика КПК делает еще один поворот: Китай в коллективной памяти перестает быть жертвой, он становится страной-победительницей в «Мировой антифашистской войне». С тех пор чиновники высочайшего уровня постоянно участвуют в мемориальных церемониях, в 2018 году в КНР было учреждено отдельное Министерство по делам ветеранов, а власти всячески борются с тем, что называют «историческим нигилизмом», — то есть с попытками историков выносить самостоятельные суждения, отличные от четкой линии партии. Таким образом память о Второй мировой в Китае стала крепким фундаментом, на котором строится общий пафос «возрождения нации».

«Замена общепринятого в мире термина „Вторая мировая война“ специфичным понятием „Мировая антифашистская война“ и расширение временных рамок мировой войны с фашизмом призваны служить решению трех взаимосвязанных задач в русле курса на обновление исторического нарратива вокруг событий 1930−1940-х гг.: преодоление европоцентричного взгляда на Вторую мировую войну, который больше не устраивает китайское руководство; содействие переоценке вклада Китая в победу над фашизмом; приведение мирового исторического нарратива о Второй мировой войне в соответствие с возросшей ролью Китая в мире».

«Япония» (Я. А. Шулатов). Хотя Япония во Второй мировой и была страной-агрессором, политика памяти здесь долгое время строилась на мифе о японцах как нации-жертве (главнейшую роль в конструировании этого мифа сыграли, разумеется, ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки). Это привело к расколу в научном сообществе: историки и политики разделились на консерваторов и прогрессистов. Последние призывают общество к покаянию перед странами, ставшими жертвами японского милитаризма, первые же обвиняют оппонентов в симпатиях к коммунистам и «самоуничижительном взгляде на историю».

«Япония» (Я. А. Шулатов). Хотя Япония во Второй мировой и была страной-агрессором, политика памяти здесь долгое время строилась на мифе о японцах как нации-жертве (главнейшую роль в конструировании этого мифа сыграли, разумеется, ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки). Это привело к расколу в научном сообществе: историки и политики разделились на консерваторов и прогрессистов. Последние призывают общество к покаянию перед странами, ставшими жертвами японского милитаризма, первые же обвиняют оппонентов в симпатиях к коммунистам и «самоуничижительном взгляде на историю».

Во времена премьерства недавно застреленного Синдзо Абэ консервативный подход существенно укрепил свои позиции: отказ от «самоуничижения» (дзигяку сикан) распространяется не только в риторике политиков, обращенной к японскому обществу, но и служит основой отношений с соседями, в частности это касается попыток решения многочисленных территориальных споров. И речь идет не только о пресловутых «Северных территориях», но и, например, об острове Такэсима (Токто), который Япония не поделила с Южной Кореей.

«В настоящий момент имеет смысл говорить об усилении роли государства и правого крена в подаче исторического материала. Националистический лагерь находится на подъеме и пристально следит за содержанием разных учебников, регулярно требуя исправить те или иные „неудобные“ положения».

«Южная Корея» (Н. Н. Ким). Ключевое слово в южнокорейском мемориальном дискурсе — «мобилизация» (тонвон). Под мобилизацией в данном случае подразумевается использование японскими императорскими силами человеческих ресурсов Корейского полуострова — в трудовой и воинской повинности. Особо острым вопросом является трагический феномен вианбу, «женщин для утешения» (то есть сексуальных рабынь, если отбросить эвфемизмы).

«Южная Корея» (Н. Н. Ким). Ключевое слово в южнокорейском мемориальном дискурсе — «мобилизация» (тонвон). Под мобилизацией в данном случае подразумевается использование японскими императорскими силами человеческих ресурсов Корейского полуострова — в трудовой и воинской повинности. Особо острым вопросом является трагический феномен вианбу, «женщин для утешения» (то есть сексуальных рабынь, если отбросить эвфемизмы).

В таком разрезе память о Второй мировой войне в южнокорейском обществе сводится к национально-освободительной борьбе за поражение Японской империи и обретение Кореей собственной государственности. Примечательно, что США и СССР в этом контексте не воспринимаются как союзники или «освободители» — послевоенное американское присутствие на полуострове воспринимается как явление однозначно негативное, враждебное, продолжившее оккупацию и отдалившее обретение Кореей независимости.

«Умолчание об освобождении Кореи от японского колониализма внешними силами можно проинтерпретировать, с одной стороны, как нежелание корейцев вспоминать о неприятном факте из истории восстановления корейской государственности в XX в. С другой стороны, речь идет об умалчивании, но не отрицании самого факта, или его забвении. Можно сказать, что это определенный прием современной политики памяти, когда акценты расставляются таким образом, чтобы продемонстрировать сильный дух корейской нации, ее стремление к независимости, как нечто устойчивое во времени, неизменное вопреки историческим обстоятельствам. Благодаря данному приему достигается национальное единение и поддерживается уверенность нации в себе, в своих силах сохранить и развивать корейскую государственность».

«Северная Корея» (Ф. Т. Тертицкий). Если мемориальная политика Китая, Японии и Южной Корее еще может быть понятна читателю, выросшему в европоцентричной модели мира, своим пафосом строительства нации в постколониальную эпоху, то северокорейская историография наверняка поразит его воображение.

Если в Южной Корее союзники становятся фигурой умолчания, то в КНДР заслуги советских и американских войск не просто преуменьшаются, они целиком и полностью приписываются вечному президенту Ким Ир Сену и Корейской народно-революционной армии (КНРА). В итоге получается достаточно безумная для постороннего наблюдателя картина: в годы национально-освободительной борьбы партизанские отряды Кима ели мох в лесу, противостоя в тысячи раз превосходящим силам врага, а потом, в августе 1945 года, у них откуда-то взялись авиация и морской флот, нанесшие сокрушительное поражение японским империалистам.

Сотканный из подобных противоречий миф о войне тем не менее стал идеологической опорой для всех остальных идеологических надстроек: «Появление даже ограниченной академической свободы в КНДР, несомненно, приведет к полному обрушению мифа о КНРА. Практическое же последствие этого мифа заключается в том, что любая политическая либерализация в Северной Корее станет крайне рискованным делом для элиты — она приведет к тому, что миф о КНРА, один из краеугольных камней северокорейской идеологической системы, окажется чрезвычайно уязвимым для критики».

Сотканный из подобных противоречий миф о войне тем не менее стал идеологической опорой для всех остальных идеологических надстроек: «Появление даже ограниченной академической свободы в КНДР, несомненно, приведет к полному обрушению мифа о КНРА. Практическое же последствие этого мифа заключается в том, что любая политическая либерализация в Северной Корее станет крайне рискованным делом для элиты — она приведет к тому, что миф о КНРА, один из краеугольных камней северокорейской идеологической системы, окажется чрезвычайно уязвимым для критики».

У читателя может возникнуть резонный вопрос: как на такие исторические фальсификации реагировали в Москве? Ответ: никак — Кремль избегал любых конфликтов с Пхеньяном, даже когда речь заходила о базовых смыслообразующих вопросах.

Вошедшая в сборник работа Ф. Т. Тертицкого проиллюстрирована замечательным документом — статьей «Окончательное наступление Корейской народно-революционной армии» из «Большой корейской энциклопедии».

«Монголия» (И. О. Пешков, З. Шмыт). В Монголии коллективная память о войне сформирована уникальными условиями. С одной стороны, МНР была вовлечена во Вторую мировую как верная союзница СССР. С другой стороны — в памяти монгольского народа отсутствует опыт массового участия непосредственно в боевых действиях. В итоге нарратив об участии Монголии во Второй мировой войне приобретает характер идеологической скрепы, примиряющей нацию с жертвами прошлого и декларирующей особый путь народа к строительству социализма.

«Функционирование исторической памяти о войне непосредственно связано с инклюзивной формой халхаской версии монгольского национализма, положительно оценивающей социалистический опыт как временами болезненный, но единственно возможный путь к независимости. Именно сформировавшийся в социалистический период и окончательно оформившийся в 1990-е гг. образ национального прошлого сделал возможным практически бесконфликтное включение памяти о Второй мировой войне в актуальную повестку».

«Горький» публиковал главу об исторической памяти в Монголии с небольшими сокращениями. Ознакомиться с этой версией можно здесь.

«Индия» (А. В. Куприянов). Еще один крайне интересный случай, когда память о Второй мировой войне отождествляется с памятью мучительного, болезненного, но необходимого освобождения от колониального прошлого. В современном индийском обществе нет заметных конфликтов по поводу мемориальной риторики о Второй мировой — просто потому, что нет соответствующего общественного запроса.

«Индия» (А. В. Куприянов). Еще один крайне интересный случай, когда память о Второй мировой войне отождествляется с памятью мучительного, болезненного, но необходимого освобождения от колониального прошлого. В современном индийском обществе нет заметных конфликтов по поводу мемориальной риторики о Второй мировой — просто потому, что нет соответствующего общественного запроса.

В коллективной памяти нации эта война предстает катастрофой, стоившей жизни многих и многих индийцев, однако жертвы эти воспринимаются по большей части как часть общего страдания за чужие интересы (то есть британской короны). К действиям служащих британской администрации в Индии отношение однозначное: «В лучшем случае они обвиняются в преступной небрежности, приведшей к смерти миллионов людей, в худшем — в преднамеренном геноциде».

О связанных со Второй мировой индийских мемориальных практиках (а скорее об их отсутствии) западный человек регулярно узнает по «сенсационным» новостям о том, что в Мумбаи открылось кафе «Гитлер», а очередной соцопрос показал, что у индийских студентов нацистская диктатура ассоциируется в первую очередь с эффективным государственным управлением. По замечанию А. В. Куприянова, в индийском обществе действительно отсутствуют рефлексии по поводу преступлений нацистов в Европе, «для индийцев, как и для жителей других стран Азии, Вторая мировая война в Европе остается предметом столь же отдаленным во времени и пространстве, как и Наполеоновские войны». С другой стороны, и фашизм как политическая доктрина в этом регионе воспринимается как ультрамаргинальная экзотика, принадлежащая исключительно колониальному миру.

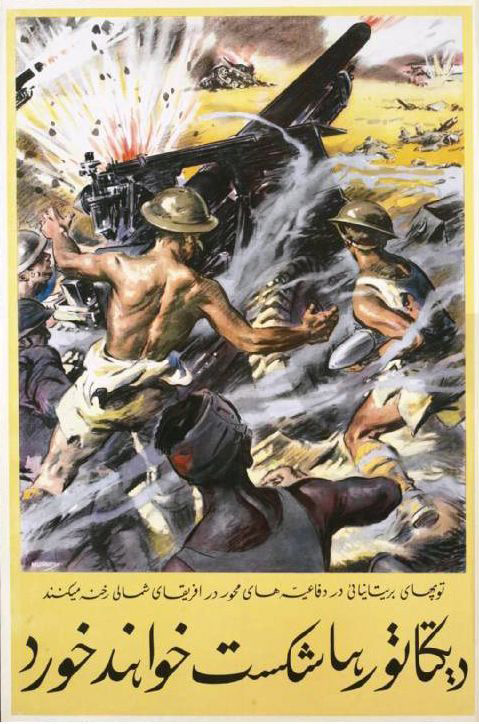

«Иран» (Е. В. Дунаева). После начала Второй мировой войны Иран четко объявил о своем нейтралитете. Это не помешало стране, расположенной в тысячах километрах от линии фронта, быть оккупированной союзными войсками. Соответственно, и память о войне в иранском обществе оказалась законсервирована в виде вопиющей несправедливости и имперской агрессии, жертвой которой стал регион. Этот процесс виктимизации коллективной памяти достиг пика после революции, которая завершилась провозглашением Исламской Республики Иран с государственной идеей, выраженной в лозунге «Ни Запад, ни Восток, а ислам».

«Иран» (Е. В. Дунаева). После начала Второй мировой войны Иран четко объявил о своем нейтралитете. Это не помешало стране, расположенной в тысячах километрах от линии фронта, быть оккупированной союзными войсками. Соответственно, и память о войне в иранском обществе оказалась законсервирована в виде вопиющей несправедливости и имперской агрессии, жертвой которой стал регион. Этот процесс виктимизации коллективной памяти достиг пика после революции, которая завершилась провозглашением Исламской Республики Иран с государственной идеей, выраженной в лозунге «Ни Запад, ни Восток, а ислам».

По понятным причинам официальный нарратив о Второй мировой в Иране упирается, во-первых, в наиболее негативные аспекты периода оккупации (естественно, имеющие самые реальные основания), а во-вторых — в отрицание Холокоста. При этом, по наблюдениям Е. В. Дунаевой, если власть использует агрессивную риторику в спекуляциях на тему истребления евреев нацистами, то «молодое поколение иранцев более индифферентно относится к этой проблематике, признавая, что все народы и последователи всех религий понесли большие жертвы в годы войны».

Автор главы, посвященной Ирану, также указывает на тенденцию к некоторой «оттепели» в отношении мемориальной политики, вызванной укреплением политических связей между Москвой и Тегераном. Однако, по мнению Е. В. Дунаевой, «только конструктивный диалог на экспертном уровне по всем историческим проблемам, в том числе периода Второй мировой войны, признание Россией некорректности и избыточности некоторых совершенных руководством СССР действий, активная пропагандистская политика в культурно-информационной сфере будут способствовать устранению закрепившегося в общественном сознании иранцев исторического негатива».

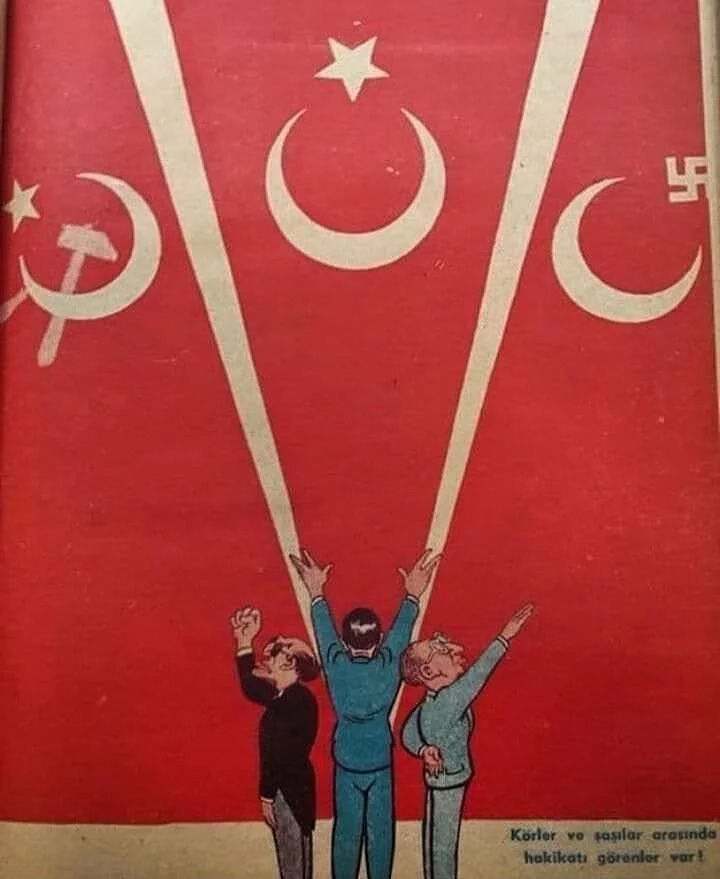

«Турция» (И. В. Шлыков). В отличие от того же Ирана, Турции во время Второй мировой войны удалось до последнего сохранять нейтралитет и самостоятельность, экономически и политически сотрудничая одновременно с Германией и странами антигитлеровской коалиции. Эта позиция породила массу, как сейчас сказали бы, мемов (глава сопровождается многочисленными карикатурами из турецкой и западной прессы тех лет). Турецкое правительство закрывало глаза на деятельность немецких спецслужб, занимавшихся антисоветской агитацией, но при этом выдавало Москве советских граждан, сотрудничавших с нацистами; поставки жизненно важного для оборонки хрома в Германию полностью не прекращались, но в приоритете, согласно договоренностям, была Великобритания.

«Турция» (И. В. Шлыков). В отличие от того же Ирана, Турции во время Второй мировой войны удалось до последнего сохранять нейтралитет и самостоятельность, экономически и политически сотрудничая одновременно с Германией и странами антигитлеровской коалиции. Эта позиция породила массу, как сейчас сказали бы, мемов (глава сопровождается многочисленными карикатурами из турецкой и западной прессы тех лет). Турецкое правительство закрывало глаза на деятельность немецких спецслужб, занимавшихся антисоветской агитацией, но при этом выдавало Москве советских граждан, сотрудничавших с нацистами; поставки жизненно важного для оборонки хрома в Германию полностью не прекращались, но в приоритете, согласно договоренностям, была Великобритания.

Все это называлось «позицией активного нейтралитета», идея которого легла в основу турецкой историографии о Второй мировой. Из негативных последствий этой стратегии в нарративе о войне укоренились массовые нарушения прав трудящихся, введение чрезвычайного налога на имущества и другие отрицательные последствия экономики, резко перестроенной под условия военного времени.

В наши дни правительство Эрдогана эксплуатирует тему Второй мировой войны прежде всего с целью дегероизировать память о тогдашнем президенте Исмете Иненю (это желание вмонтировано в создание образа нынешнего турецкого лидера как «второго Ататюрка»).

«Не хватало Эрдогану только военных триумфов. Не случайно путч 15 июля 2016 г. почти официально стал именоваться не только „Победой народа“ (Milletin Zaferi), но и „Второй Освободительной войной“ (İkinci Kurtuluş Savaşı), по аналогии с Освободительной войной 1919–1922 гг., победа в которой дала рождение кемалистской „Новой Турции“. Помогало это и внедрению в общественный дискурс идеи того, что исторические враги Турции со времен Османской империи продолжают вести подрывную деятельность в отношении Турции, желая ее ослабления и препятствуя реализации ее потенциала как регионального лидера. Давало возможность выкристаллизовать образ главного врага сегодняшней „Новой Турции“ — Запада и всех, кто служит проводником „западного империализма“. Все враждебные Турции силы и явления были объединены понятием-концепцией „закулисного злодея-кукловода“, „враждебного сверхразума“ (üst akıl), направленного на сдерживание Турции и нивелирование успехов ее социально-экономического и политического развития».

«Арабский мир» (Г. Г. Косач). Несмотря на распространение идей панарабизма, арабское общество, живущее в самых разных государствах с самыми разными режимами, никак не назвать однородным. В арабской историографии причиной этой раздробленности нередко называют две мировые войны. «Палестино-ливанский историк Байян Нуэйхад-аль-Хут, автор классической работы о политических процессах в арабо-палестинской среде времени до 1948 г., писала: „Арабы настороженно отнеслись ко Второй мировой войне, не выразив сколько-либо заметного стремления встать на сторону союзников, как это произошло во время Первой мировой войны“. Далее она продолжала: „Арабы помнили о постигшей их катастрофе (невозможности создания единого национального государства в Леванте), ставшей итогом предательства со стороны стран Антанты“».

«Арабский мир» (Г. Г. Косач). Несмотря на распространение идей панарабизма, арабское общество, живущее в самых разных государствах с самыми разными режимами, никак не назвать однородным. В арабской историографии причиной этой раздробленности нередко называют две мировые войны. «Палестино-ливанский историк Байян Нуэйхад-аль-Хут, автор классической работы о политических процессах в арабо-палестинской среде времени до 1948 г., писала: „Арабы настороженно отнеслись ко Второй мировой войне, не выразив сколько-либо заметного стремления встать на сторону союзников, как это произошло во время Первой мировой войны“. Далее она продолжала: „Арабы помнили о постигшей их катастрофе (невозможности создания единого национального государства в Леванте), ставшей итогом предательства со стороны стран Антанты“».

Аналогичная точка зрения преобладает и по отношению ко Второй мировой войне, которая рассматривалась как возможность доведения до конца собственного арабского национального проекта, но на практике завершилась созданием Израиля и новой катастрофой мусульманского мира. Такое отношение Г. Г. Косач называет «провинциальным восприятием мирового события»: в этой картине мира центральные события войны разворачивались вокруг Африканского экспедиционного корпуса, а империализм воспринимается как временное зло, в отличие от вневременного сионизма.

«В чем причина того, что современные нарративы, авторы которых не только осведомлены о событиях описываемого ими прошлого, но и о послевоенном времени, остаются привержены клише, которые, казалось бы, давно должны быть преодолены? Ответ на этот вопрос не прост. Но в любом случае он связан со все еще сохраняющимся взглядом на окружающий мир как на источник угроз и вызовов. Нарративы Второй мировой войны не только вписываются в этот взгляд, но и заставляют тех, к кому они обращены, считать, что не менее серьезные угрозы и вызовы существовали и в эпоху, все более отдаляющуюся от современности».

«Африка» (Н. Г. Щербаков). После абиссинской кампании Муссолини на африканском континенте к югу от Сахары не осталось собственной государственности — все эти огромные территории были колониями, неиссякаемыми источниками сырья и подневольной рабочей силы. Какая в таких условиях оформилась политика памяти о войне, которая была однозначно чужой?

«Африка» (Н. Г. Щербаков). После абиссинской кампании Муссолини на африканском континенте к югу от Сахары не осталось собственной государственности — все эти огромные территории были колониями, неиссякаемыми источниками сырья и подневольной рабочей силы. Какая в таких условиях оформилась политика памяти о войне, которая была однозначно чужой?

Во-первых, риторический словарь политиков, историков и публицистов пополнился выражением «абиссинский синдром», означающий ситуацию, когда все мировое сообщество сочувствует государству, ставшему жертвой военной агрессии, но не делает ничего, чтобы эту агрессию остановить. Во-вторых, Вторая мировая стала для африканских интеллектуалов точкой отсчета качественно новой эпохи, в которой коренное население Черного континента наконец массово осознало себя субъектом политики, которое может противостоять «белым господам».

«Вторая мировая война сформировала новое поколение общественно-политических деятелей, подсказала — где и как можно использовать очевидные слабости колониальной системы, выявленные всем ходом войны. Именно эти люди, начиная с 1957 г., и стали архитекторами независимой Африки».

«Латинская Америка» (И. А. Гриценко, Д. М. Елесеенко, Н. Ю. Кудеярова, Б. Ф. Мартынов, Д. М. Розенталь). В странах Латинской Америки опыт Второй мировой был самый разный. Скажем, Бразилия заняла позицию радикального прагматизма и не прогадала, по итогам войны закрепив за собой статус «Тропического гиганта». А вот в Мексике правительство уже в 1942 году очертя голову вступило в войну на стороне антигитлеровской коалиции — игнорируя, что необходимость этого надо было сперва объяснить крайне пацифистски настроенному населению. Пока власти вели агитацию, поднимая нацию на противостояние с силами «оси», война и закончилась: лишь в 1945 году Мексика отправила на Филиппины эскадрилью «Ацтекские орлы», участие которых в действиях на фронте стало скорее символическим. Впрочем, даже эта небольшая группировка войск была героизирована: в ее честь проводятся парады, а ее бойцам стоят памятники. И если в театре военных действий роль «Ацтекских орлов» была незаметна, то их же вклад в улучшение мексикано-американских отношений бесценен.

«Латинская Америка» (И. А. Гриценко, Д. М. Елесеенко, Н. Ю. Кудеярова, Б. Ф. Мартынов, Д. М. Розенталь). В странах Латинской Америки опыт Второй мировой был самый разный. Скажем, Бразилия заняла позицию радикального прагматизма и не прогадала, по итогам войны закрепив за собой статус «Тропического гиганта». А вот в Мексике правительство уже в 1942 году очертя голову вступило в войну на стороне антигитлеровской коалиции — игнорируя, что необходимость этого надо было сперва объяснить крайне пацифистски настроенному населению. Пока власти вели агитацию, поднимая нацию на противостояние с силами «оси», война и закончилась: лишь в 1945 году Мексика отправила на Филиппины эскадрилью «Ацтекские орлы», участие которых в действиях на фронте стало скорее символическим. Впрочем, даже эта небольшая группировка войск была героизирована: в ее честь проводятся парады, а ее бойцам стоят памятники. И если в театре военных действий роль «Ацтекских орлов» была незаметна, то их же вклад в улучшение мексикано-американских отношений бесценен.

Что же касается Аргентины, то ее позиция по войне и послевоенной жизни ни для кого не секрет. Правительство Перона симпатизировало странам «оси», разделяя их ценности национализма и корпоративизма, а информация о нацистских и фашистских преступлениях доходила до аргентинцев с большим опозданием. В наши дни идеология национал-социализма в Аргентине по факту запрещена и отброшена в самый дальний и маргинальный угол политической жизни. Коллективная же память о войне сводится к тому, что Буэнос-Айрес сразу выбрал четкий курс: избежать вовлечения в конфликт и получить от него максимальную пользу.

Ну а в Парагвае Вторая мировая в общественном сознании оставила ровно такой же след, какой в европейском сознании оставила Чакская война. Вы вот часто вспоминаете героев и жертв Чакской войны?