«Отовсюду звучала старинная песнь — Калевала»

Три финляндских следа в биографии Осипа Мандельштама

Нередко, чтобы лучше понять жизнь и творчество великого поэта, исследователь обращается к его непосредственному окружению, пытаясь восстановить биографические обстоятельства людей куда менее заметных и изученных. Это по-своему сложное занятие порой дает неожиданные результаты. Предлагаем ознакомиться со статьей Александра Самойлова, проследившего три финляндских следа, оставивших отпечаток на биографии Осипа Манедльштама.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

В исследованиях о великом человеке и его современниках в основном фокусе внимания чаще всего оказывается великий человек, а современникам отводятся роли второстепенных персонажей или даже статистов, которым выпало счастье жить в одну эпоху с гением. Я в данном случае избрал принципиально иной подход. Те несколько современников Осипа Мандельштама, чьи контакты с поэтом так или иначе связаны с темой «Мандельштам и Финляндия», интересовали меня не только как участники этих контактов, но и сами по себе.

В свое время один из любимых учеников Юрия Михайловича Лотмана рассказал при мне такую историю. Ученик, когда он был студентом, рвался заниматься творчеством какого-нибудь выдающегося автора, а Лотман упорно предлагал ему углубиться в изучение второстепенных писателей. «Но ведь они были всего лишь фоном эпохи», — попытался объяснить свое нежелание ученик. «Не фоном, а воздухом!» — ответил Лотман.

Я полагаю, что пристальное изучение состава того «воздуха», которым в разные годы «дышал» Осип Мандельштам, многое дает нам всем для понимания его творчества и его времени.

Начну с короткой хронологической справки. Осип Мандельштам родился в январе 1891 года в семье иудея, торговца кожей. Через год семья переехала в Павловск под Петербургом, а в 1897 году, когда отец будущего поэта получил звание купца первой гильдии и, таким образом, ему было разрешено проживать в столице, Мандельштамы поселились в Петербурге. В это же время, как и многие тогдашние петербуржцы, Мандельштамы принялись обживать Финляндию в качестве удобного места для зимнего и летнего отдыха. «Петербуржцев в Выборге привлекала прежде всего дешевизна», — свидетельствовал самый младший брат поэта Евгений[1]. А сам он в автобиографической прозе 1923 года вспоминал:

Зимой, на Рождестве — Финляндия, Выборг, а дача — Териоки. <…> Финляндией дышал дореволюционный Петербург <…>, пересыпая в ладонях ее песок и растирая на гранитном лбу легкий финский снежок, в тяжелом бреду своем слушая бубенцы низкорослых финских лошадок. Я всегда смутно чувствовал особенное значение Финляндии для петербуржца[2].

Процесс детского пересыпания в ладонях финского песка настолько прочно отпечатался в сознании Мандельштама, что много лет спустя он описал его в крымском стихотворении 1916 года:

Прими ж ладонями моими

Пересыпаемый песок[3].

Сходным образом «резвые узкие санки», которые упоминаются в финской главе воспоминаний Мандельштама[4], были перенесены в Германию в его стихотворении 1931 года:

Пускай там итальяночка,

Покуда снег хрустит,

На узеньких на саночках

За Шубертом летит…[5]

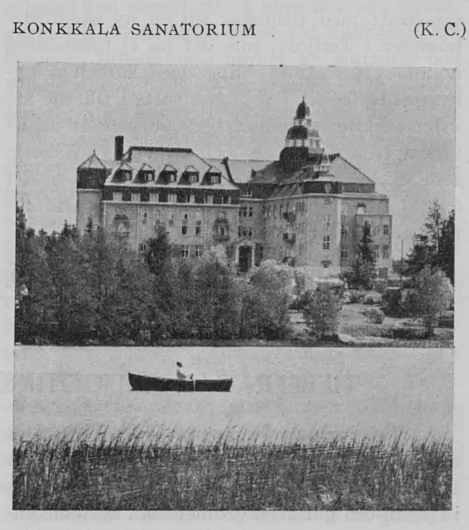

В юности Мандельштам немало времени провел в Финляндии, поправляя слабое здоровье. В марте — июле 1910 года он жил в санатории «Хангё» под Хельсинки. С марта по осень 1911 года — в санаториях в Хювинкяа, Конккала (на берегу озера Кярстиля) и Мустамяки. «Я уехал на несколько недель в Финляндию по причине болезненного состояния», — в марте этого года сообщил поэт Вячеславу Иванову[6]. Зимние, весенние, летние и осенние месяцы 1912 года Мандельштам тоже прожил преимущественно в Финляндии (зимой и весной в Мустамяки, летом — в пансионе «Лейно» в деревне Неувола Уусикиркского прихода, а осенью опять в Мустамяки). В августе 1913 года он в течение некоторого времени отдыхал на даче Корнер в Выборге. А в конце мая 1914 года — в санатории «Котаниеме» под Выборгом. В конце января — начале февраля 1915 года Мандельштам провел около недели в санатории «Санитас» в Мустамяки.

Неудивительно, что когда в августе 1915 года в крымском Коктебеле поэт узнал об эпидемии холеры, то укрыться от нее, по воспоминаниям Анастасии Цветаевой, он собрался именно в хорошо знакомой ему Финляндии:

Осип Эмильевич в возбужденном состоянии настаивал на том, чтобы ехать тотчас же, к вечеру или завтра утром, в Москву, за Москву, в Финляндию. Его брат тоже с ним соглашался, хотя приехал только на днях и ему было жаль расставаться с морем. Они стали мне предлагать ехать в Финляндию, в изумительной красоты местности[7].

В итоге этот план не осуществился, а после февральской революции и октябрьского переворота 1917 года Мандельштам больше не побывал в Финляндии ни разу.

Три следующие далее биографические новеллы топографически будут связаны с Выборгом, Мустамяки и Москвой, а героями этих новелл станут большая еврейская семья, неудавшийся самоубийца-студент и загадочный финский коммунист.

Большая еврейская семья

В уже процитированной мною выше автобиографической прозе Мандельштам вспоминал:

В Выборг ездили к тамошним старожилам, выборгским купцам — Шариковым, из николаевских солдат евреев, откуда по финским законам повелась их оседлость в чистой от евреев Финляндии. Шариковы, по-фински «Шарики», держали большую лавку финских товаров: «Sekkatawaarankayppa», где пахло и смолой, и кожами, и хлебом, особым запахом финской лавки, и много было гвоздей и крупы. Жили Шариковы в массивном деревянном доме с дубовой мебелью. Особенно гордился хозяин резным буфетом с историей Ивана Грозного. Ели они так, что от обеда встать было трудно. Отец Шариков заплыл жиром, как будда, и говорил с финским акцентом. Дочка-дурнушка, чернявая, сидела за прилавком, а три другие — красавицы — по очереди бежали с офицерами местного гарнизона. В доме пахло сигарами и деньгами. Хозяйка, неграмотная и добрая, гости — армейские любители пунша и хороших саночек, все картежники до мозга костей. После жиденького Петербурга меня радовала эта прочная и дубовая семья. Волей-неволей я попал в самую гущу морозного зимнего флирта высокогрудых выборгских красавиц. Где-то в кондитерской Фацера с ванильным печеньем и шоколадом, за синими окнами санный скрип и беготня бубенчиков… Вытряхнувшись прямо из резвых узких санок в теплый пар сдобной финской кофейной, был я свидетелем нескромного спора отчаянной барышни с армейским поручиком — носит ли он корсет, и помню, как он божился и предлагал сквозь мундир прощупать его ребра[8].

Реальный комментарий к этому фрагменту обнаруживается в воспоминаниях брата поэта Евгения. Фамилия Шариковых в действительности была Кушаковы. Шариковыми Осип Мандельштам назвал их, возможно, потому, что глава семейства «заплыл жиром» и превратился, таким образом, в шар:

В Выборге мы обыкновенно жили у друзей родителей — Кушаковых. Их предки, николаевские солдаты, имевшие некоторые льготы[9], когда-то осели в Финляндии и разбогатели на торговле кожевенным сырьем. Они были клиентами отца и добрыми друзьями нашей семьи. Кушаковы жили в добротном деревянном особняке, рядом с которым стоял многоэтажный каменный дом с большой лавкой. Во дворе дома была кондитерская фабрика, где я бывал постоянным гостем. Семья Кушаковых, их дом в какой-то степени сохраняли радушно-патриархальную атмосферу еврейского клана. Осип очень любил здесь бывать. Ему было семнадцать-восемнадцать лет, а у Кушаковых были две прелестные дочери-невесты. За одной из них брат не на шутку ухаживал. Но коварная девушка довольно неожиданно вышла замуж за военного капельмейстера, оркестр которого играл за сценой в некоторых спектаклях Мариинского театра, когда были нужны духовые инструменты. Свадьба была в Петербурге. Кушаков не пожалел денег: был заказан специальный поезд из одного вагона-люкс, и все мы, приглашенные на это семейное торжество, были роскошно доставлены в Питер. После революции и получения Финляндией самостоятельности связь с Кушаковыми была прервана, и судьба их мне неизвестна[10].

Первым, кто всерьез занялся выяснением жизненных обстоятельств семьи Кушаковых, стал финский славист Бен Хеллман. В своем исследовании Хеллман сообщает, что купцу Исааку Кушакову было разрешено открыть магазин в Выборге в 1879 году, называет точный адрес его выборгских предприятий и, ссылаясь на письмо Mariella Kuusakoski-Toivola от 1 ноября 1995 года, перечисляет имена пяти (а не четырех, как у Осипа Мандельштама) дочерей Кушакова — их звали Мина, Джина, Адель (Дейла), Элин и Рахель[11].

Сегодня у меня есть возможность уточнить, снабдить библиографическими ссылками, а, главное, существенно дополнить эти полезные сведения.

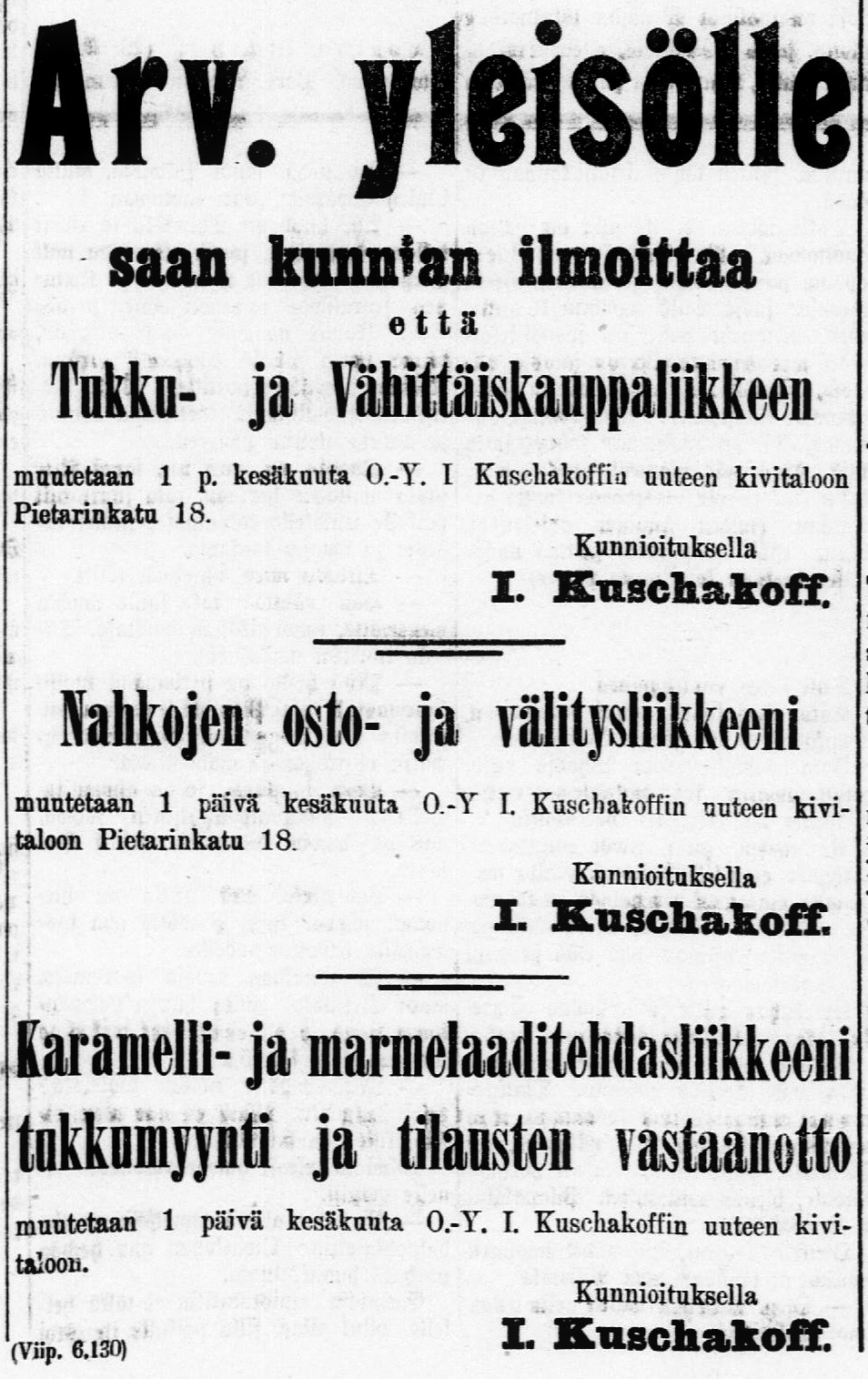

Исаак Кушаков родился в 1856 году в финском городе Хамина. Торговое дело он действительно открыл в 1879 году (31 мая). В 1903 году по проекту архитекторов Алекса Рути и Герхарда Сольберга (мужа сестры Кушакова) в Выборге для его предприятий был выстроен четырехэтажный дом в стиле финского национального романтизма[12]. В июне 1904 года сюда были переведены основные предприятия Кушакова, и в выборгской газете «Karjala» появилось соответствующее объявление (оригинал на финском языке):

Уважаемой публике

имею честь сообщить, что

Оптово- и розничная торговля

переводится с 1 июня в новый каменный дом акционерного общества I. Kuschakoff,

ул. Пиетаринкату 18.

С уважением

I. Kuschakoff

Моя торговля и посредничество по покупке шкур

переводится 1 июня в новый каменный дом акционерного общества I. Kuschakoff,

ул. Пиетаринкату 18.

С уважением

I. Kuschakoff

Оптовая торговля и прием заказов фабрики карамели и мармелада

переводится 1 июня в новый каменный дом акционерного общества I. Kuschakoff.

С уважением

I. Kuschakoff[13]

В номере этой же газеты от 16 ноября 1904 года было напечатано еще одно (трогательное) объявление (оригинал на финском языке): «Выражаем искреннюю благодарность за дружеское отношение, щедрое угощение и приятный вечер, которые господин I. S. Kuhtashoff устроил по случаю открытия своей новой фабрики. Мы, рабочие фабрики, приносим за это сердечную признательность»[14].

Постоянным способом получения дохода для Кушакова стала также сдача в аренду квартир и складских помещений в построенном для него доме[15]. В течение некоторого времени он держал еще и книжный магазин.

5 января 1905 года скончался отец Исаака Кушакова, купец Саул Кушаков[16], родившийся в 1833 году. Именно он, как справедливо отмечает Бен Хеллман, был тем «николаевским солдатом», служба которого в русской армии позволила евреям Кушаковым поселиться вне черты оседлости[17].

Сам Исаак Кушаков умер в 1909 году, по-видимому, во второй половине февраля или в марте. Еще 14 февраля очередное объявление о сдаче помещения в аренду было подписано в газете Karjala — «I. Kuschakoff», как и все объявления, опубликованные ранее[18]. Но уже в номере от 18 марта впервые появляется подпись «Osakeyhtiö I. Kuschakoff», то есть «Акционерное общество I. Kuschakoff»[19].

Самый интересный и сложный вопрос, с которым я столкнулся, работая над этой заметкой, это вопрос о том, в какую из пяти дочерей Исаака Кушакова был влюблен Осип Мандельштам.

Мне удалось выяснить некоторые подробности о замужестве двух сестер и сверхкраткую информацию о замужестве третьей.

В номере газеты Karjala от 15 мая 1908 года было опубликовано следующее объявление (оригинал на финском языке): «Семейные новости. В Пекине, Китай, 3 февраля этого года вступили в брак госпожа Аделаида Kuschakoff из Выборга и лейтенант Виктор Грёнроос из Петербурга. В настоящее время они проживают в Пекине, где лейтенант Грёнроос служит начальником караула при российском посольстве»[20]. На другой день, 16 мая, это объявление было перепечатано в еще двух выборгских газетах — Wiipuri и Wiipurin Sanomat[21]. Уже то обстоятельство, что Исаак Кушаков счел нужным напечатать сообщение о свадьбе Адели Кушаковой сразу в трех газетах, как кажется, говорит о том, что он придавал этому событию очень большое значение.

Благодаря помощи Игоря Петрова и Владимира Векслера удалось обнаружить достаточно подробные биографические сведения о женихе, а затем муже Адели Кушаковой. Виктор Францевич Грёнроос родился 14 сентября 1879 года в лютеранской семье. Образование получил в Петербургском пехотном юнкерском училище. В службу вступил нижним чином. 1 сентября 1902 года был из подпрапорщиков произведен в подпоручики Восьмого Финляндского стрелкового полка, квартировавшего в Выборге. 1 сентября 1903 года Грёнроос был произведен в поручики этого же полка (званию поручика как раз и соответствовало в финском языке отсутствовавшее тогда в русской армии звание лейтенант). Уже после женитьбы на Адели Кушаковой Виктор Грёнроос принял участие в Первой мировой войне, был награжден множеством орденов и Георгиевским оружием, а в итоге дослужился до звания полковника[22]. Умер Грёнроос в Финляндии после 1930 года[23].

Почему информация о женитьбе Виктора Грёнрооса на Адели Кушаковой появилась в выборгских газетах с таким запозданием и почему она была напечатана сразу в трех газетах? Если вспомнить о едком пассаже из автобиографической прозы Осипа Мандельштама («Дочка-дурнушка, чернявая, сидела за прилавком, а три другие — красавицы — по очереди бежали с офицерами местного гарнизона»), то можно предположить, что, по крайней мере, одна из дочерей Исаака Кушакова первоначально была действительно увезена «офицером местного гарнизона», что называется, без благословения родителей невесты. Такое благословение молодые, возможно, не получили потому, что брак Грёнрооса и Адели Кушаковой был уже вторым его браком и от первого брака у Грёнрооса была дочь, родившаяся в 1902 году в Белоострове Выборгской губернии[24]. Соответственно, позднее Исаак Кушаков мог посчитать первостепенно важным оповестить выборгских обывателей о законном и даже почетном браке дочери Адели.

На странице Элин Кушаковой сайта, содержащего информацию о семье Кушаковых, указаны даты ее жизни (она родилась 10 февраля 1882 года, а умерла 25 мая 1948 года) и, что сейчас важнее для нас, день, когда она вышла замуж (7 февраля 1909 года), а также имя и фамилия ее мужа — Михаил Притыкин[25]. На его странице сайта тоже указаны годы жизни (родился в 1883 году, умер в 1961 году), место рождения — Екатеринославль и род занятий — инженер и бизнесмен[26]. Более надежные и прочно связывающие Притыкина с семьей Кушаковых сведения обнаруживаются в адресной книге «Весь Выборг» за 1911 год. Здесь помещен адрес вдовы Исаака Кушакова: «Кушакова, Анна, вдова купца, Пиетаринкату 18», а чуть ниже приводится информация об одном из кушаковских предприятий: «Преемник, карамельно-, мармеладно- и пастилочная фабрика, заведующий М. Притыкин, Элиаанкату 1»[27].

Про Джину Кушакову на генеалогическом сайте лаконически сообщается, что она вышла замуж за врача[28]. Кроме того, в справочнике «Весь Выборг» за 1904 год из всех сестер Кушаковых только Джина и Адель фигурируют в качестве незамужних «барышень» (neiti), а имен Элин, Мины и Рахели там нет[29]. Эта лакуна не может быть объяснена слишком юным возрастом Элин, Мины и Рахель, ведь Элин, как нам известно, родилась в 1882 году. Может быть, именно Джина и Адель участвовали в делах фирмы; может быть, три другие сестры именно в этот период не жили с семьей; а может быть, фамилии Джины и Адель были представлены в публичном пространстве как фамилии двух потенциальных невест.

Так или иначе, но о Рахели Кушаковой известно только то, что в итоге она эмигрировала в Бразилию[30], а о Мине Кушаковой не известно абсолютно ничего.

Что касается влюбленности Осипа Мандельштама, то, во-первых, можно уверенно констатировать: сообщаемые им в «Шуме времени» сведения о том, что все три сестры-«красавицы по очереди бежали с офицерами местного гарнизона», не соответствуют действительности и, скорее всего, могут рассматриваться как акт запоздалой мести одной из «красавиц». Во-вторых, вслед за Беном Хеллманом можно осторожно предположить, что объектом влюбленности семнадцати- или восемнадцатилетнего поэта была или Адель, или Джина Кушакова[31].

Рискну выдвинуть осторожную гипотезу, что это была Адель. Известие о ее свадьбе, как мы помним, стало достоянием выборгской публики 15 и 16 мая 1908 года, а 20 апреля этого года датировано письмо юного Осипа Мандельштама матери из Парижа, куда еще в октябре 1907 года он был отправлен учиться в Сорбонне. Мандельштам начинает с сетований на то, что мать долго не писала: «Получил, получил твое письмо. Что же это станется из нашей переписки, если неделями будем молчать… Этак, всякое живое содержание из нее исчезнет и поневоле останутся одни общие места»[32]. А далее поэт разнообразно откликается на те новости, которые мать сообщила ему в, увы, не дошедшем до нас письме. Среди этих новостей могло быть и известие о замужестве дочери друга семейства Мандельштамов Адели Кушаковой.

Право на такое предположение дает стихотворение, которое Мандельштам приложил к письму матери от 20 апреля:

О красавица Сайма, ты лодку мою колыхала,

Колыхала мой челн, челн подвижный, игривый и острый.

В водном плеске душа колыбельную негу слыхала,

И поодаль стояли пустынные скалы, как сестры.

Отовсюду звучала старинная песнь — Калевала:

Песнь железа и камня о скорбном порыве Титана.

И песчаная отмель — добыча вечернего вала,

Как невеста, белела на пурпуре водного стана.

Как от пьяного солнца бесшумные падали стрелы

И на дно опускались, и тихое дно зажигали;

Как с небесного древа клонилось, как плод перезрелый,

Слишком яркое солнце, и первые звезды мигали;

Я причалил и вышел на берег седой и кудрявый;

И не знаю, как долго, не знаю, кому я молился…

Неоглядная Сайма струилась потоками лавы.

Белый пар над водою тихонько вставал и клубился[33].

С кем-нибудь из пяти сестер Кушаковых предложил соотнести лирического адресата этого стихотворения Дмитрий Фролов и в доказательство привел строку: «И поодаль стояли пустынные скалы, как сестры»[34]. Именно с Аделью Кушаковой позволяет соотнести лирического адресата сравнение: «И песчаная отмель — добыча вечернего вала, / Как невеста [курсив мой. — А. С.], белела на пурпуре водного стана».

Необходимо, разумеется, отметить, что поручик Восьмого Финляндского полка Виктор Грёнроос совершенно не годится на роль того военного капельмейстера, о котором пишет в мемуарах Евгений Мандельштам. Но ведь под вопросом пока остаются не только связи военного капельмейстера с семейством Кушаковых, но и само существование этого капельмейстера.

Неудавшийся самоубийца — студент

Лучшим другом юности Мандельштама был его соученик по Тенишевскому училищу Борис Синани. Он умер от чахотки в 1910 году, и Мандельштам так вспоминал о нем в автобиографической прозе 1923 года: «Умирая, Борис бредил Финляндией, переездом в Райволу и какими-то веревками для упаковки клади. Здесь мы играли в городки, и, лежа на финских покосах, он любил глядеть на простые небеса холодно удивленными глазами князя Андрея»[35].

В мандельштамовском стихотворении «Слух чуткий парус напрягает…» 1910 года, которое, по всей видимости, было навеяно кончиной Бориса Синани, взгляд на «простые небеса» был передоверен лирическому субъекту, то есть самомý поэту, через смерть друга еще раз ощутившему хрупкость и недолговечность собственной жизни:

Слух чуткий парус напрягает,

Расширенный пустеет взор,

И тишину переплывает

Полночных птиц незвучный хор.

Я так же беден, как природа,

И так же прост, как небеса,

И призрачна моя свобода,

Как птиц полночных голоса.

Я вижу месяц бездыханный

И небо мертвенней холста;

Твой мир болезненный и странный

Я принимаю, пустота![36]

Но сейчас речь пойдет о другом спутнике юности Мандельштама. Первые встречи с ним в сознании поэта также были связаны с Финляндией.

В мемуарах Евгения Мандельштама об этом человеке рассказано так:

Около самой станции, на опушке леса, в Мустамяки, незадолго до войны 1914 года петербургский врач Рабинович выстроил двухэтажный комфортабельный по тем временам пансионат, быстро завоевавший популярность. Владелец пансионата был давним и хорошим знакомым матери. Его сын, довольно непутевый юноша, дружил с моим братом Александром. Оба они ухаживали за одной и той же девушкой[37].

В справочнике «Весь Петроград на 1917 год» числится «Рабинович Сем<ен> Григ<орьевич> Финл<яндская> ж<елезная> д<орога> станция Мустомяки вилла „Санитас“ Практ<икующий> вр<ач>„[38]. На этой же странице справочника фигурирует „Рабинович Григ<орий> Сем<енович> Невский, 112“. Некоторые факты о санатории Рабиновича-отца „Санитас“ позволяет установить обращение к газетному материалу. В номере гельсингфорской газеты „Северная жизнь“ от 20 февраля 1919 года находим сообщение: „В минувшее воскресенье[39] сгорел русский пансионат в Мустамяках. Ущерб составил 200000 марок“. В номере гельсингфорской газеты „Новая русская жизнь“ от 9 марта 1920 года помещено следующее траурное объявление: „Всем друзьям и знакомым, почтившим память 2 с<его> м<есяца> дорогого доктора Семена Григорьевича Рабиновича выражает глубокую благодарность Елизавета Федоровна Казаринова“.

А многие подробности из биографии Рабиновича-сына мы узнаем из его личного дела 1923 года, которое сохранилось в архиве петербургского университета. Вот эти подробности:

Рабинович Григорий Семенович был зачислен на японско-китайский разряд Факультета восточных языков в октябре 1918.

Жил: на 1923 г. Невский 112 кв. 8.

Прослушал курс юридических наук в П<етербургском> И<мператорском> У<ниверситете> (1911–1915), не окончил, так как был призван на военную службу, затем взял отсрочку по состоянию здоровья. Иудейского вероисповедания.

Поступил в 1901 и окончил в 1910 году главное немецкое училище при лютеранской церкви Св. Петра в СПб. с серебряной медалью.

Сын лекаря Григорий Шиманович Рабинович, родился в Вильно 20 декабря 1892, жил на 1910 Пушкинская ул. 17 кв. 1 (кв. Арона Рабиновича, дяди). В 1914 Пушкинская 14 в меблированных комнатах Россия.

Родители: врач Шимон-Зимель (Семен) Гирш-Беркович и Розалия Яковлевна Дайхес. <…>

Ходатайствовал Ник<олай> Вл<адимирович> Вестман, директор департамента общих дел М<инистерства> Н<ародного> П<росвещения>, перед ректором П<етербургского> И<мператорского> У<ниверситета> В. М. Шимкевичем за Рабиновича: «сын доктора медицины, который много лет пользует мою семью и неоднократно оказывал мне неоценимые услуги, в политическом отношении вполне безупречен».

Не поступил в П<етербургский> И<мператорский> У<ниверситет> в 1910 по причине «переполнения нормы для лиц иудейского вероисповедания».

24 октября 1914 в 7 вечера принял облатку сулему, был доставлен в Обуховскую больницу. Причина попытки самоубийства — тяжелые условия жизни[40].

Эту сводку фактов мне кажется интересным сопоставить с некоторыми фактами биографии Мандельштама (вспомним еще раз про «воздух эпохи»).

Итак:

Григорий Рабинович родился 20 декабря 1892 года в Вильно. По-видимому, его семья там и подружилась с семьей матери Мандельштама Флоры Осиповны Вербловской, которая тоже родилась и окончила гимназию в Вильно.

Затем семья Рабиновича, как и семья Мандельштама, переехала в Петербург, где в 1901 году Григорий поступил в главное немецкое училище при лютеранской церкви Св. Петра (окончил в 1910 году с серебряной медалью) — Мандельштам поступил в Общеобразовательную школу им. В. Н. Тенишева в 1899 году; окончил Тенишевское училище в 1907 году без медали.

В 1910 году Рабинович не поступил в Петербургский университет «по причине „переполнения нормы для лиц иудейского вероисповедания“» — Мандельштаму помешала эта же причина. Однако в 1911 году Рабиновичу все-таки удалось поступить в университет на юридический факультет, возможно, благодаря протекции Николая Вестмана — Мандельштам поступил на историко-филологический факультет университета в 1911 г., сменив вероисповедание.

Оба университет не окончили.

Как и Мандельштам, в 1912 г. и в 1915 г. сумевший избежать воинского призыва (его спасло обучение в университете)[41], Рабинович в 1915 году не отправился в окопы Первой мировой войны (получив отсрочку по состоянию здоровья).

24 октября 1914 года Рабинович попытался покончить с собой — в декабре 1914 года или в начале января 1915 года, если поверить мемуарам Георгия Иванова, «Мандельштам стрелялся, конечно, неудачно»[42].

Далее цепочка биографических перекличек между Григорием Рабиновичем и Мандельштамом обрывается. В октябре 1918 года Рабинович пытается возобновить образование в университете и поступает на японско-китайский разряд Факультета восточных языков. В феврале 1919 года сгорает пансионат его отца в Мустамяки. 2 марта 1920 года отец Рабиновича умирает. О том, что было с Григорием Рабиновичем дальше, мы можем узнать из еще одной заметки в русской прессе Финляндии. В газете «Новая русская жизнь» от 1 июня 1921 года было помещено такое объявление: «Умоляю лиц, знающих местопребывание семьи Бориса Михайловича Виткинда[43], сообщить Г. С. Рабиновичу Constantinople Péra rue Asmali Medjid 35 Redaction de Presse du soir — G. Rabinovitch». То есть в начале лета 1921 года — Григорий Рабинович — сотрудник эмигрантской газеты Presse du soir, издававшейся в Стамбуле с 1920 по 1925 год. Однако в 1923 году он снова в Петрограде и живет на Невском проспекте.

Следующая достоверная информация о Григории Рабиновиче датируется 1963 годом. В нью-йоркском альманахе «Воздушные пути» он публикует небольшие воспоминания о своих встречах с Мандельштамом, которые сопровождаются следующим примечанием «От редакции»: «Григорий Семенович Рабинович, ныне здравствующий в Аргентине, в молодости, в Петербурге, дружил с Осипом Эмильевичем Мандельштамом»[44].

И наконец, — самое важное и самое спорное дополнение к биографии Григория Рабиновича, которое я сформулирую в форме вопроса: не послужил ли он прототипом для третьестепенного персонажа повести Мандельштама «Египетская марка»?

Приведу здесь полностью соответствующий эпизод из произведения Мандельштама:

«Страховой старичок» Гешка Рабинович, как только родился, потребовал бланки для полисов и мыло Ралле. Жил он на Невском в крошечной девической квартирке. Его незаконная связь с какой-то Лизочкой умиляла всех. — Генрих Яковлевич спит, — говаривала Лизочка, приложив палец к губам, и вся вспыхивала. Она, конечно, надеялась — сумасшедшей надеждой, — что Генрих Яковлевич еще подрастет и проживет с ней долгие годы, что их розовый бездетный брак, освященный архиереями из кофейни Филиппова, — только начало…

А Генрих Яковлевич с легкостью болонки бегал по лестницам и страховал на дожитие[45].

5 февраля 1928 года Давид Выгодский законспектировал в дневнике суждение Мандельштама о начальных главах романа Вениамина Каверина «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове»:

Все недовольны новым романом Каверина «Скандалист». Мандельштам, как всегда, брызжет слюной негодования. «Если он на 99% берет портретные черты, фотографию, а один процент прибавляет от себя, что вздумается, так ведь это клевета… Или дай все сто процентов фотографичности, или делай, как настоящий художник, перемешай все так, чтобы нельзя было разобрать, что откуда[46]».

В «Египетской марке» Мандельштам воспользовался и первым, и вторым своим рецептом. В ряде случаев он дал «все сто процентов фотографичности», очень точно и даже не меняя имен, отчеств и фамилий, изобразив людей, живших в Петрограде летом 1917 года (время действия повести), а в нескольких случаях «перемешал все так», что нельзя или очень трудно «разобрать, что откуда».

Если моя гипотеза верна, то от прототипа (Григория Семеновича Рабиновича) к персонажу (Генриху Яковлевичу Рабиновичу) перешли «крошечная девическая квартирка на Невском», возможно «какая-то Лизочка» (вспомним благодарственное объявление в «Новой русской жизни», данное Елизаветой Федоровной Казариновой), а главное — суматошность, легкость и инфантильность, которые, судя по воспоминаниям, были присущи и Григорию Рабиновичу («довольно непутевому юноше») и самому Мандельштаму в юности.

Загадочный финский коммунист

В октябре и декабре 1923 года Мандельштам опубликовал два очерка о Первой Международной Крестьянской конференции, состоявшейся в Москве в октябре. В первом очерке, вышедшем в столичном «Огоньке», он отдельный абзац посвятил выступлению делегата, прибывшего на конференцию из Финляндии: «Говорит финский оратор. На широких плечах неуклюже, по-воскресному сидит мешковато пиджак. Он говорит взволнованно и глубоко дыша, как будто у себя перед финской аудиторией, с высоко поднятой крупной головой»[47]. Во втором очерке, напечатанном в екатеринбургском журнале «Товарищ Терентий», Мандельштам уделил финскому делегату еще большее внимание:

На трибуне я заметил голову, которая показалась мне центральной по крупной выразительности и значительности своей. То был председатель Вуазей, из французской делегации… Настоящий «большеголовый», широкое лицо с лопатой бороды — словно с галереи Парижской коммуны сошел этот философ действия, серьезный и спокойный. Слишком большой звонок, как бы маленький медный колокол, стоял перед ним, но ему не приходилось призывать к порядку. Другая фигура невольно меня поразила и тронула — был финский делегат: его большая сутулая фигура, его мешковатый «воскресный» пиджак, его манера говорить (он говорил по-фински), горячая и убедительная, будто все должны его понять [выделение Мандельштама. — А. С.]. От него дышало трогательной верой в свое дело, какой-то чудесной у скандинавского революционера нравственной силой. Поляк и финн сделали сообщения с мест. Оба рассказали про ложь и кабалу своей страны как про нечто временное и, говоря, как бы в темноте нащупывали Советскую Россию. То была страшная повесть цифрами и кровью…[48]

Мандельштам не называет имени финского делегата, а в отчетах из «Правды» и «Известий» от 13 октября 1923 года о Первой крестьянской конференции финский оратор фигурирует под партийным псевдонимом Ранта (то есть ranta, по-фински «берег», прибрежная полоса; но это и распространенная финская фамилия).

Из отчета в «Правде»: «Ранта (Финляндия) указывает, что работа среди крестьянства затрудняется белым террором. Буржуазия пытается запугать крестьянство нападением со стороны Советской России, на деле же она сама провоцирует столкновения с Советской Россией, как это доказывают событии в Карелии»[49]; из отчета в «Известиях»: «Финский делегат Ранда: „Былой независимости мелких крестьян теперь нет; 54.000 их стали пролетариями, задолженными государству. Рост финской марки способствует этому процессу. Оратор описывает эксплуатацию крестьянской бедноты и политический террор финского правительства“»[50]. Еще раз Ранта упоминается в номере «Правды» от 17 октября 1923 года: именно его выбрали от Финляндии в Международный Крестьянский совет Крестинтерна (Крестьянского Интернационала)[51].

Кто же в данном случае спрятался под этим псевдонимом? Предположительный ответ дал историк Матти Лакман в 1985 году[52]; а уверенный, опирающийся на финские полицейские документы — историк Тони Вильянмаа в 2002 году[53]. Оба они указали на мелкого земледельца из поселка Кюрикка Анти Ойялла (Antti Ojala), который родился на год позже Мандельштама, в 1892 году[54]. В брошюре «Протокол Чрезвычайного партийного съезда Социал-демократической партии Финляндии в Хельсинки 27–29 декабря 1918 года» Ойялла указан в качестве делегата от Социал-демократическая муниципальной организации Юрвы[55]. С 1921 года он занял должность секретаря окружного комитета Социалистической рабочей партии Финляндии. По соображениям безопасности окружные организаторы не работали в одном месте слишком долго. Ойялла выбирал для себя такие профессии, которые предоставляли ему возможность беспрепятственно, не вызывая подозрений полиции, перемещаться по Финляндии и тайно агитировать местное население. В Оулу он, как когда-то отец Мандельштама, торговал кожей, в Турку — машинами, а в Куопио Ойялла выступал в роли бригадира лесного хозяйства[56].

В 1923 году он сумел скрыться от финских властей, проведших целый ряд арестов членов Социалистической рабочей партии, обвинив эту партию в подпольных связях с запрещенной Коммунистической партией Финляндии. В докладной записке, 3 октября 1923 года направленной финскими коммунистами в аграрную комиссию Коминтерна, заседавшую в Москве, объяснялись причины того, почему состав финской делегации на Первой Международной Крестьянской конференции будет очень скромным:

…буржуазное (крестьянско-прогрессивное) правительство в начале августа разогнало легальную революционную партию (Рабочую партию Финляндии), арестовав двести ответственных партработников, и <…> в то же время правительство причинило чрезвычайный вред нелегальной коммунистической партии путем многочисленных арестов, что временно прервало связь нашей организации с деревней[57].

Поэтому и для русских, и для финских коммунистов стало большим облегчением, что Анти Ойялла бежал именно в Советскую Россию и, соответственно, смог принять активное участие в работе конференции, пусть и под псевдонимом Ранта.

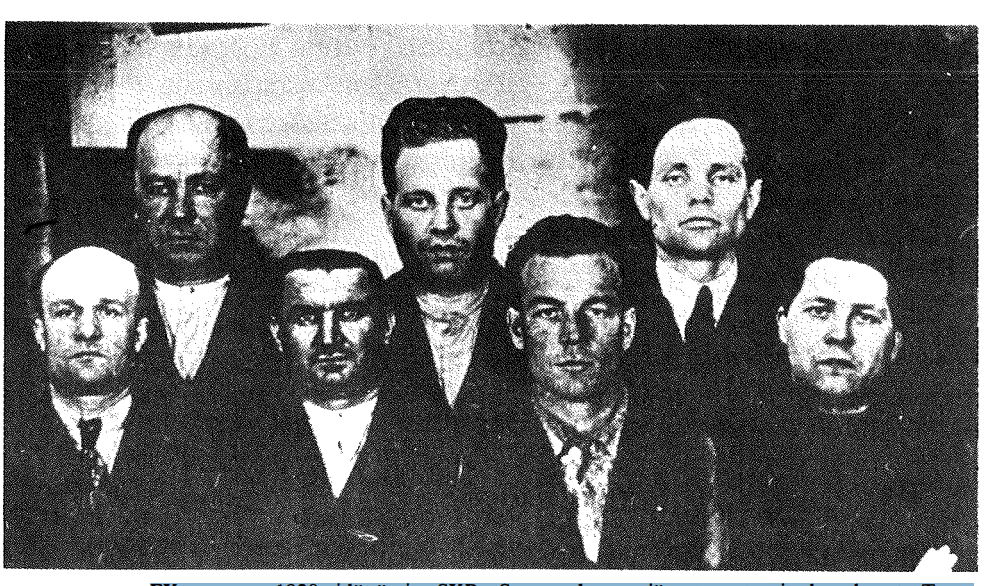

Вернулся в Финляндию Ойялла на рубеже 1923/1924 годов. На 129-й странице книги Лакмана воспроизведена групповая фотография 1928 года, на которой запечатлен и он, так что теперь каждый желающий может сопоставить мандельштамовский словесный портрет с этой фотографией.

Когда Анти Ойялла умер мне неизвестно, но он точно дожил до 1962 года[58].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Осип Мандельштам глазами современников. Воспоминания. Дневники. Письма: в 2 т. / Сост. О. Лекманова* и Л. Видгофа. Предисл. О. Лекманова. Коммент. О. Лекманова, С. Киселевой, О. Бартошевич-Жагель, Л. Видгофа, Д. Зуева. СПб., 2025. Т. 1. С. 39.

[2] Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т. Т. 2/ Сост. А. Г. Мец Том подготовили: А. Г. Мец, Ф. Лоэст, А. А. Добрицын, П. М. Нерлер, Л. Г. Степанова, Г. А. Левинтон. М., 2010. С. 219.

[3] Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т. Т. 1 / Сост., подготовка текста и коммент. А. Г. Меца, вступ. статья Вяч. Вс. Иванова. М., 2009. С. 93.

[4] Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т. Т. 2. С. 220.

[5] Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т. Т. 1. С. 156.

[6] Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т. Т. 3/ Сост. А. Г. Мец. М., 2011. С. 367.

[7] Осип Мандельштам глазами современников. Воспоминания. Дневники. Письма: в 2 т. Т. 1. С. 279.

[8] Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т. Т. 3. С. 220.

[9] Евреев начали призывать в армию с 1827 г., при Николае I. После отбытия воинской повинности солдаты-евреи приобретали право селиться вне черты оседлости.

[10] Осип Мандельштам глазами современников. Воспоминания. Дневники. Письма: в 2 т. Т. 1. С. 39-40.

[11] Hellman B. Встречи и столкновения. Статьи по русской литературе. Meetings and clashes. Articles on Russian Literature. Helsinki, 2009. Р. 161-162, 171.

[12] Подробнее об этом доме см. в выложенном в интернете «Акте по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия Жилой дом с магазинами, расположенного по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Ленинградское шоссе, дом 16, с целью включения объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (акт был составлен Михаилом Мильчиком).

[13] Karjala. 1904. 5 июня. С. 1.

[14] Karjala. 1904. 16 ноября. С. 1.

[15] Объявлениями о сдаче квартир и складских объявлений в доме Кушакова пестрят страницы выборгской газеты Karjala.

[16] Karjala. 1905. 11 января. С. 1, 4.

[17] Hellman B. Встречи и столкновения. Статьи по русской литературе. Meetings and clashes. Articles on Russian Literature. Р. 162.

[18] Karjala. 1909. 14 февраля. С. 6.

[19] Karjala. 1909. 18 марта. С. 6. Сведения об Исааке Кушакове, которые выше не сопровождаются библиографическими ссылками, взяты с генеалогического сайта. Нужно отметить, что на этом сайте содержится целый ряд неверных сведений, например неправильно указан год смерти Кушакова.

[20] Karjala. 1908. 15 мая. С. 3.

[21] Wiipuri. 1908. 16 мая. С. 3; Wiipurin Sanomat. 1908. 16 мая. С. 3.

[22] См. на сайте «Офицеры Русской императорской армии».

[23] См. здесь.

[24] Там же.

[25] См. здесь.

[26] См. здесь.

[27] Viipurin osote- ja ammattikalenteri. Viipuri, 1911. Os. III. S. 88.

[28] См. здесь.

[29] Viipurin osote- ja ammattikalenteri. Viipuri, 1904. Os. III. S. 56–57.

[30] См. здесь.

[31] Hellman B. Встречи и столкновения. Статьи по русской литературе. Meetings and clashes. Articles on Russian Literature. Р. 162.

[32] Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т. Т. 3. С. 10.

[33] Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т. Т. 1. С. 255. Подробнее об этом стихотворении см.: Суни Т. К вопросу о финляндских отношениях О. Мандельштама: стихотворение «О, красавица Сайма» // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia. Вып. 4: Свое и чужое в литературе и культуре. Тарту, 1995. С. 220–232; Мусатов В. Лирика Осипа Мандельштама. Киев, 2000. С. 22-23; Фролов Д. О ранних стихах Осипа Мандельштама. М., 2009. С. 48–61; Лариева Э., Дмитриева У. «О, красавица Сайма, ты лодку мою колыхала…»: финская Сайма в русской поэзии Серебряного века // Материалы к Словарю сюжетов и мотивов русской литературы. Новосибирск, 2011. С. 263–285; Аляри В., Аляри М. Сайма. Грани вдохновения (особенности стихотворения О. Э. Мандельштама «О, красавица Сайма, ты лодку мою колыхала…») // Современные гуманитарные исследования. 2013. № 3. С. 39–48.

[34] Фролов Д. О ранних стихах Осипа Мандельштама. С. 50-51.

[35] Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т. Т. 3. С. 248–249.

[36] Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т. Т. 1. С. 49.

[37] Осип Мандельштам глазами современников. Воспоминания. Дневники. Письма: в 2 т. Т. 1. С. 41-42.

[38] Весь Петроград на 1917 год. Пг., 1917. С. 568.

[39] Т. е. 16 февраля 1919 г. — А. С.

[40] ЦГА СПб. Ф. Р–7240 (Петроградский/Ленинградский университет). Оп. 2 (дела студентов). Ед. хр. 2932. Л. 1, 25, 41.

[41] См.: Сальман М. Г. Осип Мандельштам: годы учения в Санкт-Петербургском университете (по материалам Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга) // Russian Literature. 2010. Vol. LXVIII, № 3–4. P. 457–459, 469–470.

[42] Осип Мандельштам глазами современников. Воспоминания. Дневники. Письма: в 2 т. Т. 1. С. 137.

[43] Журналиста, сотрудника газеты «Биржевые ведомости». — А. С. Его дочь, Тамара Борисовна Романенко, умерла в 1971 г. во Франции (см.: Незабытые могилы. Некрологи. 1917–2001. В 6 т. Т. 6. Кн. 17 М., 2005. С. 261).

[44] Воздушные пути. Вып. III. 1963. Нью-Йорк. С. 24.

[45] Мандельштам О. Полное собрание сочинений: в 3 т. Т. 2. С. 293. «Страховой старичок» здесь явно не указание на возраст, а прозвище (типа «старик Маргулис» — о молодом приятеле Мандельштама), поэтому оно и заключено в кавычки.

[46] Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама. Издание третье, исправленное и дополненное / Сост. А. Мец, при участии С. Василенко, Л. Видгофа, Д. Зубарева, Е. Лубянниковой, П. Минцера. СПб., 2019. С. 302.

[47] Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т. Т. 3. С. 44-45.

[48] Там же. С. 48.

[49] Правда. 1923. 13 октября. С. 3.

[50] Известия. 1923. 13 октября. С. 3.

[51] Правда. 1923. 17 октября. С. 2.

[52] Приношу благодарность Мике Пюльсю за указание на этот источник.

[53] Lackman M. Тaistelu talonpojasta. Suomen Kommunistisen Puolueen suhde talonpoikaiskysymykseen ja talonpoikaisliikkeisiin 1918-1939. Oulu, 1985. S. 68–69; Viljanmaa T. Aseistakieltäytyjistä luokkataistelijoiden eturintamaan: Teuvan työväenliikkeen ideologinen kehitys sisällissodasta lapualaisvuosiin. Tampere, 2002. S. 148–149.

[54] Год рождения Ойялла указан в монографии: Saarela T. Suomalainen kommunismi ja vallankumous 1923–1930. Helsinki, 2008. S. 837.

[55] Pöytäkirja Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen ylimääräisestä puoluekokouksesta Helsingissä 27–29 p: nä jouluk. 1918. Kotka, 1920. S. 9.

[56] Saarela T. Suomalainen kommunismi ja vallankumous 1923–1930. S. 94.

[57] Коминтерн и Финляндия. 1919–1943 / Под редакцией Н. С. Лебедевой, К. Рентолы, Т. Саарелы. М., 2023. С. 115.

[58] См.: Hodgson J. H. The Finnish Communist Party // Slavic Review. Vol. 29. Iss. 1. 1970. P. 73.