«Открытость Венички миру зависит от количества выпитого»

Интервью с Михаилом Свердловым, соавтором первой биографии Венедикта Ерофеева

Давайте начнем с названия: почему у биографии Венедикта Ерофеева, которую вы написали в соавторстве с Олегом Лекмановым и Ильей Симановским, подзаголовок «Посторонний»?

У книги такой подзаголовок, потому что отыщется немного людей той эпохи, которые могли быть тогда настолько свободными и действительно посторонними всему и всем, могли занять столь радикальную позицию вненаходимости по отношению к окружающему миру. Ерофеев не примыкал, например, к диссидентам, тем более — к какому бы то ни было официозу, не занимался ни отстаиванием чего-либо, ни оголтелым осуждением, вообще не брызгал слюной. Он даже на пирушках, как многие вспоминают, возлежал наподобие римлянина и говорил совсем немного, в основном наблюдал. Такую позицию он занял, очевидно, еще со времен детского дома: всегда быть в стороне. Когда его спрашивали, кем он был в детском доме — тем, кто бьет, или тем, кого бьют, он отвечал, что его позиция была над схваткой — всегда позиция наблюдателя. Венедикт Ерофеев все время был «вне», и в этом его огромная сила, в этом — один из секретов его естественной и непобедимой оригинальности.

Как эта наблюдательность сказывалась на поэтике его произведений?

Как это часто бывает, автобиографический герой Веничка во многом на Венедикта Ерофеева не похож. Можно догадываться, что автор дал Веничке те черты, тот стиль жизни, которому сам не следовал, реализуя тем самым некие потенциальные возможности, нечто существующее, но не воплощенное в нем самом. Отношения между автором и героем здесь очень интимные, ведь герой получает не только имя, но и фамилию своего создателя. В «Записках психопата» то же самое. Всякий раз действует alter ego самого Ерофеева. Поэтому важно не столько то, чем герой похож на автора, сколько то, чем он не похож, потому что это — нечто нереализованное в жизни. Я бы сказал, что в поэтике главного произведения Ерофеева авторская позиция вненаходимости, позиция постороннего сказалась парадоксальным образом. А именно, в поэме «Москва — Петушки» разворачивается путь Венички от отчуждаемого, отрицаемого, обесцениваемого персонажа к герою, который во все входит, откликается на каждого, вступает в эмпатический контакт с другими. На пути к Петушкам Веничка ни в коем случае не посторонний, он стремится к роману с миром, хотя это, конечно, зависит от количества выпитого: его открытость миру строго связана с дозой. Эта мера очень строгая и точная, это ритм раскрытия героя. Потом эта открытость, это внедрение в мир схлопывается, тоже после некой дозы: Веничка вновь выброшен из общества, при этом сам уходит от мира, разрывает контакты с людьми и больше уже не может их восстановить.

Итак, то, что вы назвали наблюдательностью (а я бы назвал установкой на наблюдательность) автора Венедикта Ерофеева, — это некая предпосылка создания героя. Веничка должен прожить целую жизнь за один день: сначала он должен вступить в полосу отчуждения, затем преодолеть ее, войти в максимальный контакт с миром, а затем катастрофически пойти на разрыв с ним и погибнуть. В общем, это миф, большой сюжет. Герой доводит все качества автора до гиперболы, до эксцесса. А в жизни позиция наблюдателя совсем иная — она требует спокойствия и баланса. Мемуаристов не раз удивляло умение Венедикта держать форму и сохранять позу наблюдателя даже в состоянии сильного опьянения. Что касается Венички, то он идет на разрыв, на скандал, у него все очень гиперболично и бурно; наблюдение со стороны в его случае срывается и должно сорваться в драму, в катастрофу.

Веничка в конце поэмы умирает, а миф Венички живет и даже в каком-то смысле замещает автора.

Его, Венедикта, ближайшие друзья называли так — Веничка, но сам Ерофеев этого не любил. Само собой, автор поэмы Венедикт Ерофеев сантиментов, банальностей, фамильярностей и штампов не выносил, он был беспощаден ко всему этому. Видимо, Веничкой его могли звать очень немногие. Что касается мифа, отождествляющего Веничку и Венедикта, то Ерофеева, я думаю, это очень раздражало, он с презрением откликался на любую подобную мифологическую путаницу. Но в своих поздних интервью, когда к нему пришла уже нешуточная последняя слава, он очень много сочинял мифов, играл, путал, водил за нос интервьюеров. Я думаю, что мифотворчество было ему совсем не чуждо. Иной раз он скорее не повторял Веничку из поэмы «Москва — Петушки», а сочинял альтернативный миф — вероятно, пытаясь переплюнуть своего героя. В то же время в быту любое мифотворчество такого рода со стороны чужих он не признавал, но сам активно занимался подобными играми: художественно врал, продолжал сочинять — тем более что другого большого произведения у него все-таки не получилось.

Как сам Ерофеев к этому относился?

Болезненно. Он считал себя писателем: работал, искал. Его записные книжки пополнялись наблюдениями, очень много нарабатывалось материала. Талантливость Венедикта Ерофеева была многоуровневая, но одним из его талантов был дар к словесной игре: он собирал, искал повороты и перекосы слова, шутки, каламбуры, парадоксы. Ерофеев был неистощим в этом и очень педантичен в коллекционировании словесного материала. Собственно, он искал форму, которая могла бы этот материал в себя вобрать, использовать этот материал как ресурс. Видимо, «Москва — Петушки» — это и был тот счастливый прорыв, то чудо, которое случается с некоторыми писателями раз в жизни, а с большинством вообще никогда. Идеально подошли друг другу форма и содержание, все сыграло, все сработало, и это совпадение еще добавило энергии и ускорения процессу письма. Это была вершина, когда совпадение материала и формы дало энергетический резонанс, и, конечно, Ерофеев создал шедевр литературы ХХ века. А что делать потом? Писателем, которые работают по принципу «ни дня без строчки», он не был, вел образ жизни весьма рассеянный, мягко говоря. Поэтому перебить или повторить этот рекорд не получилось. Он относился к этому очень болезненно, искал ресурсы для нового прорыва, но получилась лишь «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» — талантливая пьеса, но не «Петушки». Ерофееву не нравилось то, что он автор одного произведения, и, думаю, любой писатель реагировал бы так же.

С другой стороны, можно вспомнить, например, Домбровского. Его главное произведение — «Факультет ненужных вещей», но он и до и после написал много замечательного.

Разница между ними в том, что Домбровский был писателем, профессиональным, если угодно, а Ерофеев нет.

А как же записные книжки, пьеса?

Я это понимаю так: Ерофеев не был писателем во многих жанрах, он был писателем в одном жанре — зато новом, своем. Но этот жанр не имеет названия, или его можно назвать жанром ерофеевской прозы. Это соединение очень многих жанров, где огромное значение имеет эссе, стернианская стихия (он обожал Стерна), розановская стихия (он был большой поклонник Василия Розанова и посвятил ему одно из своих сочинений, «Василий Розанов глазами эксцентрика»). Это все был один жанр: сплав свободного говорения, риторического потока с аллюзиями, с пародическими коленцами, периодами и фигурами, россыпями парадоксов. Он не мог сжать эту стихию, например, в короткий рассказ, или сочинить что-то наподобие большого романа с вымышленным сюжетом.

Возможно, именно поэтому «Москва — Петушки» относится к тем произведениям, в которых каждый вычитывает то, что хочет: кто-то находит бахтинский карнавал и евангельские аллюзии, кто-то относится как к анекдоту.

Кстати, Бахтин отнесся к поэме лояльно, потому что увидел там карнавальную стихию, а евангельских отсылок, как и многих других, в «Петушках» хоть отбавляй. Это очень богатая проза. Может показаться, что об этой поэме уже много всего написано, но, на мой взгляд, не так уж много: эта книга достойна большего библиографического списка. Естественно, будут писать еще; интерес к ней неизменен, но бояться, что все уже сказано о «Москве — Петушках», не стоит.

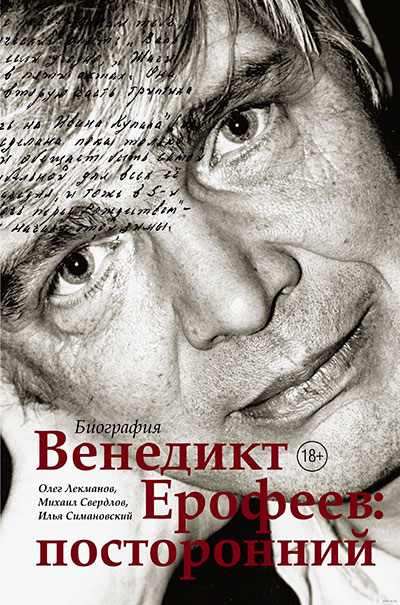

Венедикт Ерофеев, 1970-е годы. Фотограф: Анатолий Брусиловский

Фото: anticvarium.ru

Давайте поговорим о самом замысле вашей книги.

Он достаточно необычен для популярной биографической серии Редакции Елены Шубиной издательства АСТ. Дело в том, что в книге перемежаются главы разного рода: биография Венедикта Ерофеева написана классически — в хронологическом порядке, с установкой на объективность и полноту фактографии. Мы старались охватить друзей, знакомых, сокурсников Ерофеева, всех, кто знал и просто видел его, даже мимолетно. С другой стороны, это биография Венички. То есть за главой, посвященной биографии Венедикта, следует другая, посвященная биографии его героя. Они соположены не по сходству, а по контрасту, поскольку биография Ерофеева написана именно так, как и должны писаться биографии: от детства к юношеским годам и далее к зрелости. А биография Венички дана по ходу художественного сюжета, тоже хронологически, но от станции к станции и от дозы к дозе: этапы его жизненного пути делятся на отрезки символического пути и временные промежутки от одной меры спиртного к другой; всего главы биографии Венедикта перемежаются семью этапами Веничкиного пути. Получается, с одной стороны, реконструкция жизненного сюжета Венедикта Ерофеева, а с другой стороны, анализ каждого из семи этапов биографии Венички, героя поэмы «Москва — Петушки» — семь частей со своим внутренним сюжетом, определяемым дозой спиртного. Есть анализ похмельного состояния Венички в Москве и на Курском вокзале, есть анализ после первой опохмелки до второй дозы и так далее. Каждый раз это новый Веничка, это новая коллизия, новый поток аллюзий, ассоциаций. В процессе анализа мы выяснили, что это ощущение потока, речевого захлебывания — сознательно рассчитанный эффект автора. В этой прозе все просчитано, она математически выстроена. Таким образом поэму еще никто не анализировал, но этот метод был продиктован самим жанром биографии. Мы очень благодарны Елене Даниловне Шубиной: она поддержала нас в таком необычном начинании, поддержала и в установке на бережную и объективную биографию, и в установке на филологический анализ нового типа. Также хочется выразить особую благодарность Галине Ерофеевой за любезно предоставленный ею архив Венедикта Ерофеева и вообще за всяческое содействие этой книге.

Это ведь первая биография Ерофеева?

Да, и первый такой анализ поэмы «Москва — Петушки».

А наиболее полный анализ этого произведения, точнее, огромный комментарий к нему, был прежде в вагриусовском издании?

Да, это комментарий Власова, большой труд, но концептуально мы с ним не согласны. Во-первых, он избыточный: там слишком много ассоциаций самого Власова, и это порой затемняет смысл или отвлекает от него, а во-вторых, многие места не объяснены или объяснены недостаточно. Проделана большая работа, но результат порой сомнительный — слишком много очевидностей, но и слишком резок крен в субъективность, комментатор слишком увлекается собственными аналогиями и ассоциациями. В нашей биографии, повторюсь, мы всеми силами стремились к объективности.

Расскажите, пожалуйста, о ваших информантах. Насколько я понимаю, цельного образа Ерофеева не существует — какие-то трудности возникали по ходу дела?

Не хочется говорить о трудностях в работе, ведь прежде всего мы очень благодарны всем, кто с нами поделился своими воспоминаниями и мыслями. Это всегда большая услуга, шаг навстречу, поэтому я не буду говорить о трудностях. Скажу, что это были совершенно разные люди: например, знаменитый филолог Борис Успенский, политолог Глеб Павловский, поэтесса Ольга Седакова и многие другие — все они согласились дать нам устные или письменные интервью. Люди из ближнего круга Ерофеева тоже пошли нам навстречу, дали свои «показания» и женщины, связанные с Ерофеевым. Конечно, образ получился противоречивым, есть разночтения, но, когда собрано много-много свидетельств, возникает какая-то убедительная цельность и уже есть ощущение, что ты сам знал этого человека. С одной стороны, это образ запойного пьяницы, который, по легенде, перепивал самых отъявленных пьяниц. Мамлеев говорил, что у него не получилось вступить в состязание с Ерофеевым, но он знал заранее, что проиграет. В общем, некий сумасшедший быт, неизбежно связанный с колоссальным литражом. С другой стороны, собранность, интеллигентность, светскость: говорили об удивительных руках Ерофеева, о том, как он держал вилку и нож, о том, как он был нежен, сдержан и молчалив.

Пожалуй, главный парадокс Ерофеева заключается в сочетании внутренней собранности с экстремальным образом жизни — вот что поражает в самых разных свидетельствах, как апологетических, так и сдержанных или негативных. Человек он был очень непростой и очень непредсказуемый, вариативный: он мог быть жестким, мог быть очень мягким и улыбчивым, но по-настоящему никого к себе не подпускал. Я думаю, что для Ерофеева главным человеком был Владимир Муравьев; мы говорили с его сыном Алексеем Муравьевым, который рассказал очень много интересного, он многое видел и многое помнит. Естественно, остались письменные свидетельства Муравьева-старшего — пожалуй, его можно назвать судьбоносным человеком в жизни Ерофеева. Венедикт был провинциальным, очень наивным мальчиком, приехавшим с Кольского полуострова, и вот он встретил такого молодого зубра, фантастически начитанного, очень неформального, расходящегося с эпохой. Конечно, для Ерофеева это была короткая, интенсивная и мощная школа — кажется, настолько мощная, что он уже через год сам начал влиять на Муравьева, в том числе приохотил его к возлияниям, заразил его своей бескомпромиссностью. Муравьев расширил горизонты эрудиции юного Ерофеева, а остальное уже было делом самого Венедикта с его великолепной способностью к усвоению, удивительной реакцией на интеллектуальную информацию и, как многие свидетельствуют, бившей ключом талантливостью. За год Ерофеев стал другим человеком. Они сохранили дружбу и взаимное влияние до конца.

Ерофеев сменил много университетов и институтов, а в итоге он что-то окончил?

Он ничего не окончил, он сознательно и очень резко разорвал с МГУ: это был не провал на экзамене, а откровенное манкирование. Однажды, сидя на лестнице, Венедикт Ерофеев, который еще тогда как-то учился, встретил знаменитого и ужасного декана Романа Самарина, и тот его спросил: «Ерофеев, вы собираетесь сдавать экзамены?», на что Венедикт ткнул его пальцем в живот, процитировал из Северянина про крем-брюле и пошел восвояси. О том, что он как-то несознательно вылетел из МГУ, не может быть речи — это было его решение, несмотря на многочисленные уговоры. Дальше началась откровенная игра: он поступал в институт — скажем, Владимирский педагогический, — устраивался в общежитие, чтобы как-то перекантоваться, всех заражал непотребством, хулиганством, пьянкой, зубоскальством и нехождением на занятия, после чего его изгоняли, а он опять куда-то пристраивался. Он не собирался ничего заканчивать, просто издевался над системой и свободно пользовался ею. Ерофеев чувствовал себя в советской системе как рыба в воде, он не был с этой системой в трагическом конфликте, он свободно и даже нагло лавировал между ее рифами.

Слева: Здание МГУ ночью, 1957 год. Справа: Венедикт Ерофеев прикуривает сигарету

Фото: oldmos.ru/hvorecky.sk

С образом Ерофеева, который сложился в массовой культуре, это никак не вяжется.

Он не был несчастным изгоем, непризнанным гением, он осознанно выбирал свой путь, и в его выборе не было ничего случайного. Ерофеев вообще был человеком очень сознательным: все те годы он вел дневники, был педантичным, аккуратным, это видно даже в поэме «Москва — Петушки» по разнообразным каталогам, классификациям и спискам. В его образе жизни тоже была своя тактика. Например, он великолепно пользовался всеми возможностями, которые давала советская система: устраивался связистом, работал немного и потом уходил, устраивался в общежитие, устраивался в экспедицию, потом уходил еще куда-то. При этом он великолепно увиливал от армии, хотя в то время уклонизм был небезопасным. Его выгоняли или он сам бросал — разницы не было. Мало того, к услугам Ерофеева были многие квартиры и дачи, его все принимали. С самого начала он был лидером, у него была харизма, он строил жизнь, а вокруг него клубились люди, женщины, у него была своя свита, свои приближенные, с ним хотели знакомиться, его хотели приглашать. Он великолепно чувствовал себя как в неформальной, подпольной Москве, так и на всевозможных подработках, и имел власть даже над работягами. Он был высокого роста, физически сильным, здоровым, пока не истощил возможности своего организма, был очень устойчив к алкоголю и уверен в себе. Он строил жизнь уверенно и свободно, но, конечно, такое жизнестроительство имело и трагическую сторону. Здесь есть некий мифологический момент: убивают шилом в горло Веничку и от рака горла умирает Венедикт Ерофеев. Это была мучительная смерть. Сначала рак убил его великолепный, завораживавший всех голос — он стал говорить через аппарат. С возрастом все труднее было переносить такой образ жизни и неприкаянность.

Выше вы говорили, что Ерофеев в какой-то момент насочинял мифов о себе — якобы написанный им роман о Шостаковиче относится к их числу?

Однозначного ответа на этот вопрос быть не может, есть только предположения. Давайте по порядку. Что Ерофееву хотелось бы написать? Что-то совсем другое, не «Москву — Петушки», сменить формат, жанр. Получается, что роман о Шостаковиче — это такая жанровая антитеза поэме. Мог ли Ерофеев сменить жанр, формат и написать такой роман? Вряд ли. К тому же нет подтверждений и доказательств существования текста — при том что Ерофеев постоянно был на людях. Вся эта история про забытый «по пьяни» роман настолько сюжетна, что кажется цитатой из «Москвы — Петушков». Исходя из всего этого, мы с моими соавторами не верим в существование этого романа. Может быть, были наметки и стремления, но в записных книжках мы не находим их следов, а Ерофеев все очень педантично записывал. Эти записные книжки, кстати, не были забыты в вагоне электрички, не были потеряны. Понимаете? Его отношение к рукописям и книгам, которые всегда у него были при таком кочевом образе жизни, оставалось очень аккуратным. Так что наш ответ: да, это мистификация.

Как вы считаете, следует ли издать полное собрание сочинений Ерофеева?

Конечно. Уже были однотомники и двухтомники, весьма полные. По-моему, сейчас пытаются собрать всё это. Механизм такого рода проекта следующий: есть культовый писатель, и читателю интересно все, что он сказал, — так получилось с тем же Толкином, по сути тоже автором одной книги, которого всё издают и издают, все его черновики, бумаги, архивы и заметки. Исходя из этого, полное собрание сочинений Ерофеева — логичный замысел, но на обложке будет больше обещано, чем увидит читатель, потому что Ерофеев навсегда останется автором поэмы «Москва — Петушки» и ее сопроводительных материалов. Хотя записные книжки Ерофеева имеют свою художественную ценность, ведь там есть то, чего нет в поэме, — его личность. Что-то есть интересное в «Записках психопата», «Вальпургиевой ночи». Конечно, Ерофеев был талантливый человек, поэтому стоит издавать, но не стоит возлагать больших надежд на это собрание сочинений: нового Ерофеева мы там не увидим.

А вы бы взялись за подготовку такого издания?

Нет. Я поклонник поэмы «Москва — Петушки». Если вернуться к нашей книге, то важно еще раз сказать слова благодарности соавторам: это была очень увлекательная работа и заодно некое дружеское дело. Так же мирно и дружески у нас все сложилось с Редакцией Елены Шубиной. Это было здорово, потому что, повторяю, замысел был очень нетривиальный — соединить скрупулезную, строгую биографию с филологическим анализом текста. Добавлю, что это не сенсационная биография, в ней нет попытки сказать что-то неслыханное, но есть скромная и честная попытка собрать факты и свидетельства, реконструировать образ героя, не выпячивая образы биографов, и соединить все это с концептуальным разбором поэмы. Книга написана понятным русским языком, но это не такой простой текст, поскольку мы пытались разобраться в сложных вопросах. Получилось ли это — судить не нам.