Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

— Когда вы увлеклись Набоковым — и когда поняли, что хотите профессионально его изучать?

— В нашем узком набоковедческом цехе у каждого, наверное, есть своя история знакомства с Набоковым. Моя связана со станцией метро «Невский проспект». В начале 1990-х барыги часто предлагали товар из-под полы на углу Невского и канала Грибоедова. Была осень, шел дождь, я бежала домой на Миллионную с не потраченной еще стипендией в кармане. Какая-то небритая личность классическим жестом распахнула пальто и предложила мне книгу «Круг» — нелицензированное издание, в которое вошли рассказы и стихотворения Набокова, а также повесть «Соглядатай»*Художественная литература, Ленинградское отделение, 1990.. В тот день я отдала за одну книжку все наличные, но зато приобрела глубокое увлечение на всю жизнь, постепенно переросшее в профессию. Настоящий интерес пришел после того, как я прочитала «Защиту Лужина», «Подвиг», «Лолиту», «Другие берега», а потом, уже по-английски, двухтомный труд Брайана Бойда «Владимир Набоков: русские годы» и «Владимир Набоков: американские годы»*Princeton University Press, 1990; 1991.. Биография потрясла своей доскональностью, глубиной, красочностью, слогом. В нашем литературоведении мне в ту пору ничего подобного не встречалось: это был и манок, и эталон.

— У кого вы учились? Как лично познакомились с Бойдом, вместе с которым готовили английское издание «Писем к Вере»*Penguin, 2014; Knopf, 2015.?

— У кого вы учились? Как лично познакомились с Бойдом, вместе с которым готовили английское издание «Писем к Вере»*Penguin, 2014; Knopf, 2015.?

— Учителей было много, и Брайана я с благодарностью отношу к их числу. Он удивительно щедрый наставник, поддерживающий многих начинающих исследователей, не имеющий равных знаток и советчик, но при этом очень взыскательный критик, требующий предельной точности от учеников и соавторов. Мы познакомились, конечно, не сразу, а через несколько лет после моего погружения в его книги. Я пришла к Светлане Ивановне Тиминой на кафедру русской литературы ХХ века РГПУ им. А. И. Герцена писать диссертацию о «художественной реальности» Набокова. И тотчас же, чуть ли не в первый месяц поступления в аспирантуру, меня позвали в команду совсем еще юных музейщиков, которым был поручен (тогда еще частный) Санкт-Петербургский музей В. В. Набокова. Скажем так, не просто поручен, а вручен, как нечто, требующее срочного содействия. Благодаря усилиям Набоковского фонда, которым руководил Вадим Петрович Старк, музей существовал уже несколько лет, но наступил 1999 год и с ним столетие со дня рождения Набокова. «Место памяти» на Большой Морской, 47, надо было поскорее выводить в широкое публичное пространство, собирать средства на ремонт, искать реставраторов, расширять коллекцию, запускать научные и образовательные проекты. Наша молодая энергия и неожиданный для всех напор привели к тому, что на торжества собрались набоковеды со всего мира. В юбилейном году в музей приехали Бойд, Дональд Бартон Джонсон, Александр Долинин, Майкл Вуд, Дитер Циммер, Борис Аверин, Галя Димент, Максим Шраер, Станислав Швабрин, Дана Драгонуи, Морис Кутюрье, Стивен Блэквелл и многие другие. Мы быстро организовали Международную летнюю набоковскую школу, где на первом же «курсе» преподавал Бойд, провели еще три конференции. Крепкие научные и добрые личные отношения, которые сложились в те годы, продолжаются до сих пор.

Я училась у всех и вживую, и заочно, как на Западе принято говорить, — «по переписке». В. П. Старк издавал тогда «Набоковский вестник», где привечали и пестовали молодых ученых; журнал «Звезда» тоже благожелательно относился к молодежи. В начале 2000-х в России набоковедение развивалось как-то необычайно бурно. Помимо регулярных «Набоковских чтений» в музее проходили презентации новых книг и архивных находок, множество фестивалей и интересных встреч. К нам приезжали Тонино Гуэрра, Василий Аксенов, Эллендея Проффер, Дмитрий Владимирович Набоков, Майкл Шейбон... Дмитрий Шагин и другие «Митьки» устроили у нас первую выставку на день «Улисса» Джойса — «Блумсдэй»... Был азарт, радость постоянных открытий в литературе и музейной работе, чувство ученичества и ощущение роста. Три года, проведенные на Большой Морской, стали для меня прекрасной школой профессионального общения и научного поиска. Благодаря им дальше случились и докторантура в Гарварде, и работа в международном Литературном фонде Владимира Набокова, и «Письма к Вере».

Участники летних Набоковских чтений в Санкт-Петербургском музее В. В. Набокова. 2002 г. Из личного архива Ольги Ворониной.

Участники летних Набоковских чтений в Санкт-Петербургском музее В. В. Набокова. 2002 г. Из личного архива Ольги Ворониной.

— К слову, что, на ваш взгляд, получилось и не получилось в первом русском издании «Писем...»*Азбука: КоЛибри, 2017.? И чего ждать от новой версии, которая — надо думать, при вашем участии — пополнит «Набоковский корпус»?

— Мы с Бойдом долго и тщательно готовили издание на английском языке, включая обширные комментарии и перевод с русского самой переписки. Ценнейшие советы поступали от Д. В. Набокова из Монтре. Кроме того, переводчик и исследователь Набокова Геннадий Александрович Барабтарло принял участие в разгадывании «крестословиц» и «волшебных словечек», сочиненных писателем для жены в 1926 году... Но когда зашла речь о публикации книги в России, то выяснилось, что по контракту с «Азбукой/КоЛибири» мы не имеем право вмешиваться в редактуру «Писем...». Едва удалось уговорить издательство дать мне вычитать перевод предисловия и справочных материалов. Хорошо, что мы с переводчицей Александрой Глебовской всегда прекрасно сотрудничали и легко нашли общий язык при подготовке сборника к печати.

Сейчас в АСТ/Corpus выходит второе, исправленное и расширенное издание «Писем к Вере». Редактор серии, набоковед и переводчик Андрей Бабиков великодушно пригласил меня заняться им вплотную: еще раз сверить кое-что с рукописями, подправить комментарии с учетом интересов русских читателей. Его вдумчивая редакторская помощь была очень своевременной и ценной. Теперь в книге устранены небольшие, но существенные ошибки, раскрыты некоторые имена, изменен текстологический подход к публикации подлинных документов. Кроме того, появились новые материалы: например, стихотворение Набокова «Я знаю холодно и мудро...». Оно посвящено Вере Евсеевне и было раньше известно лишь по короткой цитате, которую Стейси Шифф привела в своей книге «Вера (Миссис Владимир Набоков): Биография»*Независимая газета, 2002; КоЛибри, 2010.. Я извлекла этот текст из набоковского рукописного альбома 1923 года, хранящегося в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Хочется, чтобы читатели смогли ознакомиться со стихотворением целиком и, возможно, поразиться его концовке: в ней есть что-то от бульварного романа или сентиментальной кинодрамы.

Ольга Воронина. Фото из личного архива

Ольга Воронина. Фото из личного архива

— В прошлом году вышла книга «Полупрозрачный палимпсест» — собрание прозы и эссе Барабтарло. Вы написали к ней предисловие. Кроме того, работы Барабтарло — и его концепция непрерывного метатекстового «сочинения Набокова» — неоднократно упоминаются и в вашей новой книге. Расскажите о своем знакомстве с этим ученым и писателем.

— Геннадий Александрович не участвовал в музейных конференциях и изданиях, но я вдохновлялась его переводами и дорожила книгами: «Сверкающий обруч. О движущей силе у Набокова»*Гиперион, 2003. и «Сочинение Набокова»*Издательство Ивана Лимбаха, 2011., а также предшествующими им монографиями на английском: «Phantom of Fact. A Guide to Nabokov’s Pnin»*Ardis, 1989. и «Aerial View. Essays on Nabokov’s Art and Metaphysics»*Peter Lang, 1993.. Мы впервые встретились на Конференции американских славистов в Чикаго в 2010 году. Знакомство стало для меня подарком, невероятной удачей. За ним последовало совместное участие в конференциях, обсуждение архивных находок, огромная и мудрая поддержка.

Г. А. Барабтарло был — прежде всего — человеком невероятного благородства и небывалой силы духа, одаренным тончайшим чувством слова, сострадательным (а не, как часто случается, карательным) юмором и талантом видеть за изгибами сюжета и причудами языка как внутренний облик художника, так и «цеховые» секреты литературного мастерства. Перед отправкой ему своих статей и переводов в еще сыром, неоконченном виде я очень боялась обескуражить его бессмысленной идеей или неточным словом. Начались годы углубления и шлифовки написанного, а также счастливый диалог о рукописных находках. Именно на архивном материале изящно и убедительно выстроена последняя научная книга Барабтарло, «Я/сновидения Набокова»*Издательство Ивана Лимбаха, 2021.. Как ни горько об этом говорить, сборник его художественных произведений и эссе «Полупрозрачный палимпсест»*Издательство Ивана Лимбаха, 2022. представляет собой голос великолепного прозаика, звучащий как бы с другого берега, из-за «последней черты».

О. Воронина и Г. А. Барабтарло в бывшем номере В.В. и В. Е. Набоковых в отеле Монтре-Палас, Монтре. 2011 г. Из личного архива Ольги Ворониной.

О. Воронина и Г. А. Барабтарло в бывшем номере В.В. и В. Е. Набоковых в отеле Монтре-Палас, Монтре. 2011 г. Из личного архива Ольги Ворониной.

— Когда вы начали заниматься набоковским архивом? Как определяли для себя: вот этот аспект его биографии и творчества вам интересен, а этот — не очень?

— Мой отец очень хотел, чтобы я пошла по его стопам и стала инженером. Он любил повторять, что, выбери я профессию филолога или музейщика, у меня откроется лишь одна перспектива — корпеть в архивах. Но я пошла по стопам своей тетушки, Галины Павловны Балог, которая много лет служила хранителем сначала в музее А. С. Пушкина на Мойке, 12, а потом в Санкт-Петербургском музее А. А. Ахматовой в Фонтанном доме. Благодаря ее рассказам о пушкинских рукописях и подлинных документах «Золотого века» русской литературы, о маргиналиях в ахматовских книгах, о миниатюрах александровской эпохи и графике русских модернистов, именно архивы оказались для меня самым увлекательным в «отвоеванной» профессии.

Впервые я смогла потрогать набоковские архивные материалы в 2000 году в Библиотеке Конгресса. Тогда они еще были не разобраны, лежали в коробках и требовали внимания ученых, одинаково хорошо владеющих английским и русским языками. Несмотря на приглашение куратора Отдела рукописей Элис Берни поучаствовать в их описании и каталогизации, провести несколько месяцев в Вашингтоне я тогда не смогла (и сейчас об этом очень жалею). Моя работа с набоковскими документами в коллекции Бергов Нью-Йоркской публичной библиотеки и письмами писателей-эмигрантов в Бахметевском архиве Колумбийского университета началась через год. Вскоре после этого Д. В. Набоков пригласил Бойда и меня подготовить сборник писем отца, адресованных Вере Евсеевне. Каждому из нас было послано по три толстых папки с ксерокопиями этой переписки. Поэтому поначалу мне не пришлось выбирать между «интересным» или «неинтересным» аспектами биографии Набокова: часть архива — при этом одна из самых увлекательных — сама чудом легла на письменный стол.

Сейчас я уже, конечно, отталкиваюсь от наработанного. Так, мне интересны дневники Набокова, его редакционная переписка, отвергнутые им варианты художественных текстов.

О. Воронина проводит семинар о рукописях Набокова в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Апрель 2023 г. Из личного архива Ольги Ворониной.

О. Воронина проводит семинар о рукописях Набокова в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Апрель 2023 г. Из личного архива Ольги Ворониной.

Читальный зал Нью-Йоркской публичной библиотеки.

Читальный зал Нью-Йоркской публичной библиотеки.

За работой в коллекции Бергов Нью-Йоркской публичной библиотеки. 2023 г.

За работой в коллекции Бергов Нью-Йоркской публичной библиотеки. 2023 г.

— В первой части книги вы публикуете и разбираете отброшенную Набоковым концовку «Камеры обскура». Кажется, это одна из самых простых, «народных», кинематографичных книг Набокова. Есть ли в ней что-то загадочное, не дающее покоя исследователю?

— Забавно, что вы назвали «Камеру обскура» народной книгой. Я подметила в этом романе много перекличек с фильмами немецких режиссеров-экспрессионистов, таких как Ф. В. Мурнау и Фриц Ланг, однако наотрез отказываюсь признавать в нем «простоту». Набоков явно сочинял «Камеру...», исходя из желания заработать, но, как в Европе в середине 1930-х годов, так и позже, в трудные 1940-е в США, отчасти посвященные поиску дополнительных литературных заработков, он не был склонен подчинять художественные задачи маячащим где-то вдалеке меркантильным возможностям. В «Камере...» отражен его глубокий и страшный взгляд на общность жадной обывательской «зрячести» и духовной слепоты: Кречмар теряет зрение, потому что совершает близорукие ошибки, причиняющие боль другим, а «прозревает» лишь в момент смерти, осознав, кем ему довелось побывать на этой земле. Помимо того, что роман выстроен как ответ на эпиграф Л. Н. Толстого к «Анне Карениной», взятый из Послания Св. Павла к римлянам («Мне отмщение, и аз воздам»), в нем раскрыт совершенно набоковский образ интуитивного видения, осуществляемого душой и внутренним оком, а также надмирного все-видения. Отвергнутый черновик концовки «Камеры...», который сейчас хранится в Библиотеке Конгресса США, содержит немало ключей и к тому, как Набоков «выстраивал» романную и потустороннюю судьбу своего персонажа, и к сцене убийства Куильти в «Лолите» — романе, написанном годы спустя.

— Зачем вообще, по вашему мнению, изучать варианты и черновые записи такого перфекциониста, как Набоков, для которого имел значение только финальный, окончательный текст?

— Наверное, затем же, зачем мы пишем и читаем аналитические работы исследователей о произведениях Набокова: чтобы испытать восторг, увидев невидимое, или почувствовать, как бегут по спине мурашки, когда удается отделить друг от друга два элемента набоковской «системы», в которой «второе (основное) повествование вплетается — или скрывается за — поверхностным, полупрозрачным первым» (так Набоков писал о своем подходе к сочинению прозы, раскрывая в письме редактору загадку «Сестер Вэйн»).

В «Тайнописи...» я говорю как о нежелании Набокова быть прочитанным сквозь призму черновиков и набросков, так и о «корневой системе» его подтекстов, тянущихся вглубь истории литературы и к самой сердцевине авторской идентичности. Порой без архивных изысканий не только невозможно раскрыть запрятанные в набоковских повествованиях шифры: палиндромы, топонимические загадки, аллитеративную игру, изгибы «потустороннего» сюжета, — но и осознать ту потребность сокрытия, которая у Набокова могла быть связана с личными и историческими травмами: ранней утратой отца, погибшего от пули заговорщика-монархиста; изгнанием и скитальчеством; разлукой с матерью; переживанием войны; тревогой за жену-еврейку и сына в гитлеровской Германии конца 1930-х годов; сменой читательской аудитории и переходом на другой язык.

— В этой книге вы также вводите в оборот записи Веры Набоковой о детстве Дмитрия Владимировича. Параллельно во Франции выходят дневники, которые она вела в 1958—1959 годах, когда только начиналась эпоха «Лолиты», принесшей семье Набоковых мировую славу и богатство. Почему сейчас, спустя почти 25 лет после публикации биографии Шифф, Вера снова оказалась под софитами?

— В этой книге вы также вводите в оборот записи Веры Набоковой о детстве Дмитрия Владимировича. Параллельно во Франции выходят дневники, которые она вела в 1958—1959 годах, когда только начиналась эпоха «Лолиты», принесшей семье Набоковых мировую славу и богатство. Почему сейчас, спустя почти 25 лет после публикации биографии Шифф, Вера снова оказалась под софитами?

— Вера Евсеевна не терпела внимания посторонних к себе, но сделала все, что могла для сохранения наследия Набокова и увековечивания его памяти. Пришла пора отдать должное ее заслугам. Стейси Шифф сделала для этого многое, но она не смогла ответить на вопрос о месте «миссис Владимир Набоков» в творчестве мужа. С ее точки зрения, хотя Вера и была музой и помощницей великого писателя (что, конечно, не мало), она не играла никакой роли в его сочинительстве. В главе «„Упоение гальки“: страницы прозы Веры Набоковой» я вношу коррективы в это восприятие, подробно разбирая воспоминания В. Е. Набоковой о сыне, кстати, многократно упомянутые в книге Шифф. Я также сопоставляю эссе «О детстве Дмитрия» с «Ultima Thule» и пытаюсь доказать, что Набоков подспудно цитирует важный и трогательный текст жены в последней главе своей автобиографии. Кроме того, он ссылается на их общую память о последних трудных годах в Европе — а также общих для поколений Набоковых и Слоним средиземноморских отпусках и милых прибрежных находках — в рассказе об утрате художником Синеусовым любимой женщины и долгожданного, еще не родившегося ребенка. «Ultima Thule» и последняя глава «Других берегов» для меня звучат и как письма Набокова к жене, и как свидетельство их со-переживания изгнания и спасительного со-творчества.

В. Е. Набокова. Июнь 1926 г. Фотография из архива Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН. Публикуется с разрешения ИРЛИ и Фонда Владимира Набокова.

В. Е. Набокова. Июнь 1926 г. Фотография из архива Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН. Публикуется с разрешения ИРЛИ и Фонда Владимира Набокова.

— Известно, что Владимир, Вера и Дмитрий Набоковы переводили; мало кто знает, что Дмитрий сочинял большую книгу. Знакомы ли вы с ее текстом?

— К сожалению, я не знакома с этой рукописью Д. В. Набокова, но мне (пока по секрету) известно о его биографии, сейчас готовящейся к публикации. Думаю, что она вызовет большой интерес и у тех читателей, кто интересуется творчеством В. В. Набокова, и у поклонников оперной музыки. Дети знаменитых родителей и так небезынтересный феномен, а Дмитрий Владимирович был еще и прекрасным рассказчиком, и разносторонне одаренным человеком: переводчиком, автомобильным гонщиком, оперным певцом.

Д. В. Набоков возле витрины с игрушечными поездами в своей квартире в Монтре. 2011 г. Фотография Ольги Ворониной.

Д. В. Набоков возле витрины с игрушечными поездами в своей квартире в Монтре. 2011 г. Фотография Ольги Ворониной.

— Ранняя версия главы о Вере Набоковой была опубликована в сборнике «Nabokov’s Women. The Silent Sisterhood of Textual Nomads». В самом его названии чувствуется обвинительный уклон. Известны высказывания Набокова, которые современные моральные авторитеты могли бы квалифицировать как мизогинные: от «воображения особенно сильного, почти мужского достоинства», которым обладает возлюбленная Севастьяна Найта Клэр Бишоп, до реплики в письме Марку Алданову («Сколько у вас пишущих дам! Будьте осторожны — это признак провинциальной литературы (голландской, чешской и т. д.)»). Набоковский архив скорее упрочивает или опровергает представление о недоверии Набокова к творческим способностям женщин?

— Набоковский архив подтверждает то, что явно и из биографии Бойда, и из книги Шифф, и из недавно опубликованных исследований биографического характера Роберта Роупера и Андреи Питцер: при всей как бы вневременной оригинальности и головокружительной новизне произведений Набокова его личные воззрения нередко отражали дух времени — со многими, этому времени свойственными, предубеждениями. При этом следует заметить, что Набоков в первую очередь отдавал должное таланту, невзирая на роды и награды. Он отмечал «упоительную игру вымысла» в «Мэнсфилд-парке» Джейн Остин, выступил с лекцией о новозеландской писательнице Кэтрин Мэнсфилд и хвалил произведения Мэри Маккарти (в особенности ее роман 1952 года «Академические куртины»). В молодости Набоков блистал в литературном салоне Раисы Татариновой (Тарр), с которой крепко дружил, а когда совершал свой метаморфоз — переход с русского языка на английский — с благодарностью принимал редакторскую помощь многих женщин: жены секретаря Джойса Люси (Елизаветы Матвеевны) Леон Ноэль (урожд. Понизовской); бывшей студентки Глеба Струве Молли Карпентер-Ли и главного редактора отдела прозы журнала New Yorker Кэтрин Уайт, которая работала над его английскими рассказами и главами автобиографии и «Пнина».

Кэтрин Уайт, редактор The New Yorker, где в 1940-е и начале 1950-х выходили рассказы, мемуары и стихотворения Набокова.

Кэтрин Уайт, редактор The New Yorker, где в 1940-е и начале 1950-х выходили рассказы, мемуары и стихотворения Набокова.

— Что нового, неожиданного вы узнали, изучая переписку Набокова с Уайт? Чем вообще примечательны набоковские письма американским редакторам и издателям в сравнении с его перепиской с русскими контрагентами?

— Письма Набокова американским редакторам — одна из самых прицельно-четких и при этом неожиданных «линз», которыми исследователь может воспользоваться для прочтения автобиографии, написанных по-английски рассказов и «Пнина».

Дело в том, что переписка с газетами и журналами русских Берлина и Парижа — вернее, то немногое, что от нее сохранилось, — почти не содержит вопросов редакторов к набоковским произведениям как таковым. В конце 1920-х Сирин приступом брал одно издание русской эмиграции за другим. Признав его дар, главный журнал диаспоры, «Современные записки», предоставил молодому писателю полную творческую свободу. Уже 7 мая 1929 года Илья Фондаминский указывал в одном из писем Марку Вишняку, что новый роман Сирина надо взять «не читая», потому что «риск небольшой», и гонорар тоже следует назначить повыше. (К конфликту привел лишь отказ «Современных записок» напечатать в 1938 году четвертую главу «Дара» с ее едкой и насмешливой «биографией» Н. Г. Чернышевского.)

В США, наоборот, вместо безусловного и радушного приема Набокова ожидало настороженное любопытство. Преподавательской зарплаты не хватало, а журналы — особенно New Yorker и Playboy — платили изрядно и быстро помещали рассказы, стихотворения, главы из будущих книг. Тем не менее, пока не прогремела «Лолита», Набокову приходилось бороться за право продолжать писать по-своему ярко и «неудобно», но для новой читательской аудитории и не на родном языке. Он был вынужден многое разъяснять редакторам в своих сочинениях, дабы они сами не взялись поправлять его текст, портить необычные образы, наводить «мостики» между изощренно закодированными пассажами, отнимая тем самым у читателей возможность самостоятельной разгадки художественной тайны.

Я с удивлением обнаружила, насколько в те годы Набоков был уступчив и склонен к компромиссам. Кроме того, я нашла в его письмах к Уайт ответы на некоторые головоломки «Ланса» и «Пнина». Готовя вместе с Уайт, с которой дружил и которую уважал, публикации для New Yorker, Набоков неделю за неделей раскрывал ей секреты своей прозы в прилагаемых к письмам «Ответах на вопросы редактора» и «Примечаниям к [редакторским] примечаниям».

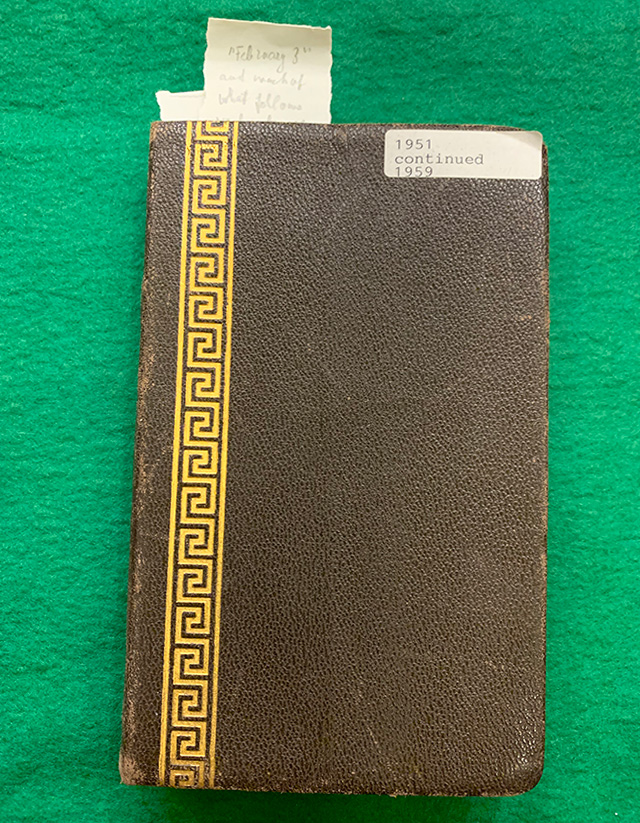

— Пожалуй, центральная часть вашей книги — дневник Набокова 1951 года, который вы впервые публикуете целиком. Почему он важен для более глубокого понимания писателя и его замыслов?

— У этого дневника несколько поразительных особенностей. Во-первых, как пишет Бойд в биографии, рассказ «Сестры Вэйн» выкристаллизовывается из бытовых и художественных зарисовок января—февраля 1951 года и потому как бы рождается в дневнике.

Во-вторых (и это уже мое открытие), дневниковые заметки о преподавании и впечатления от книг, прочитанных при подготовке к курсу по европейской литературе, который Набоков вел той зимой в Корнельском университете, служат чудесной подмогой для обнаружения следов Р. Л. Стивенсона и Джойса в «Сестрах Вэйн». В сопоставлении со «Странной историей доктора Джекила и мистера Хайда» этот неимоверно сложный рассказ оказывается еще интереснее и сложнее: например, в нем более явно начинает проступать подмеченное Цинтией Вэйн бессердечие повествователя. Кроме того, как видно из дневника, кольцевая структура рассказа позаимствована Набоковым у «Поминок по Финнегану», а описание внешности Сивиллы — из «Улисса».

В-третьих, в дневнике по-новому раскрываются набоковская теория времени и его интерес к сновидениям и сновидческим предвидениям.

В-четвертых, там обнаруживается несколько агрессивных выпадов в адрес У. Х. Одена. Как я пытаюсь доказать, сначала в дневнике Набоков проецирует на поэта свою тогда еще не до конца осознанную и совсем пока не высказанную вину перед братом Сергеем, с которым он не успел попрощаться перед отъездом из Парижа и который погиб в концентрационном лагере Нойенгамме в 1945 году, а потом переносит сгусток этих сложных чувств в «Лолиту», где выводит Одена в обличье далеко не привлекательного персонажа (не буду раскрывать, какого именно: пусть это станет сюрпризом).

Наконец, дневник завершается ранее неизвестным стихотворением Набокова. Я его впервые публикую в книге и на английском языке, и в моем переводе на русский.

Дневник Набокова 1951 года.

Дневник Набокова 1951 года.

Здание Голдвин-Смит Холла в Корнеле, где преподавал В. Набоков. Фотография Ольги Ворониной.

Здание Голдвин-Смит Холла в Корнеле, где преподавал В. Набоков. Фотография Ольги Ворониной.

— Одна из самых причудливых частей дневника — выдуманный Набоковым персонаж Атман, будто бы живущий с ним под одной крышей. За 25 лет до этого, специально для Веры, Набоков изобрел еще одного такого героя, шепелявящего Милейшего. Что в обоих случаях стоит за этой странноватой, на взгляд обывателя, текстуальной игрой?

— И Милейший, и мистер Атман — примеры набоковского жонглирования множественными alter ego героя или повествователя, за которым мы завороженно наблюдаем в «Соглядатае», «Истинной жизни Севастьяна Найта», «Бледном пламени», «Аде», «Смотри на арлекинов!». Но если перед Милейшим стоит задача развлекать в письмах захворавшую жену автора и потому ему надлежит быть неуклюжим, настырным и комично влюбленным в Веру, то мистер Атман возникает в дневнике 1951 года как фигура трагическая. Этот воображаемый жилец Набоковых — недавний эмигрант из Европы, хворый бедняк, и к тому же о нем сплетничает местное общество (в записи от 18 января читаем: «У нас за ужином — Бишопы и Дейчесы. Сказали, что об Атмане ходят любопытные слухи, но у него самого я не смог раздобыть никаких конкретных подробностей. Что-то политическое?»). Атман поначалу высказывает в дневнике любопытные мысли о литературе и американском быте, которые в 1963 году войдут в интервью Набокова Олвину Тоффлеру из Playboy, а потом в «Строгие суждения» (1973). Но постепенно его роль меняется: со страниц дневника этот персонаж перекочевывает в рассказ и превращается в «довольно черствого созерцателя поверхностных сторон жизни», каковым его назвал сам автор. Мне было интересно проследить, как совершался этот переход и кто еще из близких знакомых Набокова и дорогих его сердцу литературных персонажей преобразился в героев «Сестер Вэйн».

В. В. и В. Е. Набоковы. Июль 1963 г. Фотография из архива Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН. Публикуется с разрешения ИРЛИ и Фонда Владимира Набокова.

В. В. и В. Е. Набоковы. Июль 1963 г. Фотография из архива Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН. Публикуется с разрешения ИРЛИ и Фонда Владимира Набокова.

— В новой книге вы подробно пишете о набоковских рассказах «Ланс» и «Сестры Вэйн»; ранее вы опубликовали архивные материалы, связанные с еще одним набоковским мини-шедевром, «Знаками и символами». Как вы оцениваете его английскую короткую прозу? Есть ли у вас любимая вещь?

— Я посвятила почти 100 страниц «Тайнописи...» разбору «Сестер Вэйн», но к «Лансу» у меня привязанность особого рода. В этом рассказе Набоков обозначает и стремится изжить свой страх за Дмитрия: сначала маленького мальчика, которого в 1937-м и потом в 1940-м надо было непременно вывезти из Германии и Франции, а потом юношу — вечно рискующего автомобилиста и бесстрашного альпиниста. Меня завораживает не только эта родительская тревога, но и средневековый, «рыцарский» подтекст рассказа — аллюзии к «Ланцелоту, или Рыцарю телеги» Кретьена де Труа. В книге я пишу о том, что путешествие Ланса в «Мiр иной» является и подобием преодоления Ланцелотом границы между Горре и Логресом (жизнью и смертью), и гениальным шахматным ходом, ключ к которому таится в малоизвестной книжной рецензии Набокова, а также в его ранней поэме «Солнечный сон», недавно опубликованной А. Бабиковым.

— Почему, на ваш взгляд, в таком странном положении оказался роман Набокова «Под знаком незаконнорожденных», который вы читаете и разбираете параллельно с «Лансом»? С одной стороны, это одна из самых страшных антиутопий, в эстетическом отношении оставляющая далеко позади прославленных конкурентов (а в чем-то даже и «Приглашение на казнь» самого Набокова). С другой — исследователи уделяют этому произведению сравнительно мало внимания, хотя вот где, казалось бы, бездны, загадки, темноты, на которые давно пора направить филологический луч.

— Вы правы: это горький, страшный, удивительный роман, который пока не исследован до конца, потому что его больно читать и очень трудно «расшифровывать». Думаю, что у него еще найдется свой исследователь. Я попробовала приоткрыть всего лишь одну дверцу к тайне «Под знаком незаконнорожденных», а именно указала на повторяющийся в нем мотив спиральных галактик, с одной стороны, ведущий к открытиям американского астронома Эдвина Хаббла, а с другой — замыкающийся на набоковское восприятие времени, сознания и потусторонности. В будущем я надеюсь пристальнее взглянуть на Кристалсена и прочих нелюдей из свиты Падука, а также на клинику, в которой истязали и погубили сына Круга, Давида: мне кажется, что у нее был реальный прототип.

— «Пнин», история злоключений русского профессора в Америке, считается одной из самых трогательных и гуманистических книг Набокова; возможно, это идеальный текст для первого знакомства с автором. Барабтарло в своих эссе и монографии показывает, насколько это на самом деле замысловатый механизм, исследующий, как бы сейчас сказали, природу «альтернативных фактов». Вы посвятили «Пнину» пятую часть книги: что этот роман значит лично для вас?

— У меня много друзей-эмигрантов, которые так же неуклюже, трогательно и упрямо прокладывают себе дорогу к благополучию и покою, как это делал профессор Пнин. Мне также близки его забывчивость и лингвистическая мешковатость, все эти шутки о своем и для себя, сострадание к замученным и позабытым, тоска по той далекой сирени в палисаднике. Главное же в Пнине — совершенно пушкинское благородство, чувство собственного достоинства, переходящее в доблесть. Сочиняя главу об этом романе, я поначалу отталкивалась даже не от тех «авторских» ремарок о герое, которые можно обнаружить в переписке Набокова с публиковавшим «Пнина» поглавно журналом New Yorker, а от интуитивного восприятия горе-персонажа «американского» набоковского шедевра как героя русской литературы. Гоголевский подтекст, отзвуки идей В. Жуковского о смертной казни, пушкинский пласт в романе — от «Медного всадника» до «Каменного гостя» и «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» — проступил чуть позже и подтвердил предчувствие. Не думаю, что «Пнин» хорош для первого знакомства с Набоковым: в нем слишком много тайных рычагов и сложных шарниров. Тем не менее я вижу в нем идеальный роман для того, чтобы влюбиться в автора. Это тот самый текст, где, как сказал Набоков о Гоголе, «от комического до космического — расстояние в один свистящий согласный».

— Что в набоковском наследии занимает вас сейчас, после выхода этой большой книги? В предисловии вы подробно описывали трудности и острую необходимость издания на русском лепидоптерологических работ Набокова и его обширного «Комментария к „Евгению Онегину“»; признаться, это прозвучало как заявка.

— Что в набоковском наследии занимает вас сейчас, после выхода этой большой книги? В предисловии вы подробно описывали трудности и острую необходимость издания на русском лепидоптерологических работ Набокова и его обширного «Комментария к „Евгению Онегину“»; признаться, это прозвучало как заявка.

— Нет, подобных заявок я не делала или, по крайней мере, не стремилась, чтобы мои слова таковыми показались. У меня впереди — большой научный проект о литературных музеях России, а также подготовка вместе с Б. Бойдом издания писем Набокова к близким: матери, отцу, братьям и сестрам. Чуть подальше, за кулисами, прячется книга о «Лолите». Я надеюсь, что «Комментарием к „Евгению Онегину“» займутся молодые ученые, которых удастся сплотить вокруг Набоковского архива, недавно поступившего из Монтре в Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Последние несколько лет Татьяна Пономарева, научный сотрудник ИРЛИ, курирующий эту коллекцию, а также Ольга Сконечная и Ольга Дмитриенко редактируют альманах «Набоков и современники»: он объединяет ученых-набоковедов и открывает нам новые имена. В стенах Пушкинского Дома возобновились «Набоковские чтения» и возник новый «Набоковский семинар»: они проходят и очно, и в онлайновом формате, а также помещаются в записи на YouTube. Очень важно, чтобы работы по набоковедению продолжали выходить. Не менее важно продолжать традицию набоковедческих «школ» — одной из них был семинар рано ушедшего из жизни Б. В. Аверина. На Пушкинский Дом я смотрю с благоговением и надеждой. Там сейчас «поселились» книги из личной библиотеки Набокова, их с Верой Евсеевной фотоальбомы, личные вещи, паспорта, даже их чемоданы... Там превосходные специалисты. Что-то непременно должно вырасти на этом мощном субстрате.

Личные предметы из коллекции Набокова, поступившей в 2021 г. в Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН

Личные предметы из коллекции Набокова, поступившей в 2021 г. в Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН

Чемоданы Набоковых, поступившие в коллекцию ИРЛИ (Пушкинского дома) РАН от Литературного фонда Владимира Набокова.

Чемоданы Набоковых, поступившие в коллекцию ИРЛИ (Пушкинского дома) РАН от Литературного фонда Владимира Набокова.