«Остается — с моста в реку / Иль бежать в библиотеку!»

Раннесоветские детские книги: наскальная живопись, авангардизм и молодой Айболит

В начале ноября в Москве открываются сразу три выставки, посвященные детской книге 1920-1930-х годов: в Российской государственной библиотеке, Библиотеке иностранной литературы и Российской государственной детской библиотеке (она же РГДБ). По просьбе «Горького» кураторы выставки в РГДБ Ольга Виноградова и Кирилл Захаров вместе с главным редактором сайта о детской литературе «Библиогид» Алексеем Копейкиным выбрали любимые иллюстрации детских книг этой эпохи и рассказали о них.

Как делать книжные выставки

Главная проблема любой книжной выставки заключается в том, что книга — вещь закрытая, все самое интересное под обложкой; на нее недостаточно просто посмотреть, как на картину, ― надо читать. Конечно, порой книга как предмет может рассказать многое: например, когда мы делали выставку, посвященную детским книгам периода Великой Отечественной войны, было очень хорошо видно, что они напечатаны в тяжелое время — маленького формата, на плохой бумаге, нецветные или в две краски. Но обычно издания, просто выложенные под стеклом, мало что могут сказать непрофессионалам, тем более главным посетителям нашей библиотеки ― детям и подросткам. Вот почему мы придумали цикл выставок «Открывая страницы детской литературы», в рамках которого стараемся не просто показывать что-нибудь из фонда библиотеки, но и давать возможность читателям повзаимодействовать с содержанием книг и их историей и ими заинтересоваться. Мы ищем способы рассказать о тексте визуальными или игровыми средствами, в том числе привлекая современных художников и иллюстраторов. Так, на ту самую прошлогоднюю выставку про книги времен Великой Отечественной, мы позвали художников-комиксистов, и они часть повестей и дневников военного времени перевели в рисованные истории.

Теперь мы показываем книги самого невероятного периода в отечественной детской литературе, «золотого века», ― 1920-30-х годов. Тут есть такая особенность. Книги довольно далеко отстоят от нас по времени: жизнь сильно поменялась ― и устройство общества, и вещный мир, и взгляд на задачи детской литературы. Основную массу книг, если это не «бессмертная детская классика», не Маршак и не Чуковский, трудно предложить современному ребенку: по содержанию они неинтересны и непонятны (книги про пионеров, про первую пятилетку, про вождей, да и про то, как орудовать рубанком, самому сконструировать телевизор и граммофон). Но зато выглядят они порой так любопытно и современно, что взрослым должно быть ужасно интересно, — этого нельзя не показать. Поэтому мы разделили экспозиции; на собственно книжной выставке сделан упор на внешний вид изданий, дизайн, на обложки и иллюстрации.

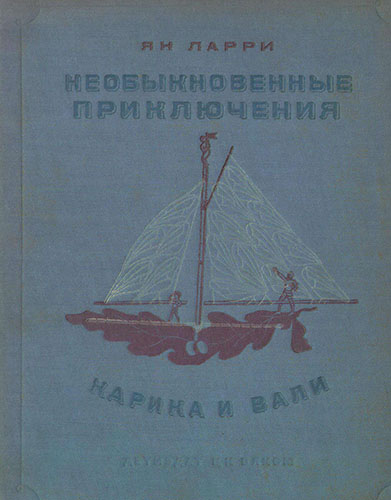

Дети же, пока взрослые удивляются тому, какие были книги, познакомятся с текстами, которыми они смогут увлечься и сейчас, — у нас будет и поэтическая экспозиция, представляющая «голоса» наших любимых детских поэтов того времени, и большая инсталляция про сказочных героев. Про детских персонажей не всегда знаешь, из какого времени они пришли: некоторые кажутся настолько близкими, будто придуманы только что; про некоторых, наоборот, думаешь, что они существовали всегда. Вот, например, середина и конец 1930-х: появляются капитан Врунгель Андрея Некрасова, дядя Степа Сергея Михалкова, Алексей Толстой переименовывает Пиноккио в Буратино, Лазарь Лагин пишет про старика Хоттабыча, а Александр Волков ― «Волшебника Изумрудного города». Тогда же попадают в мир насекомых Карик и Валя Яна Ларри.

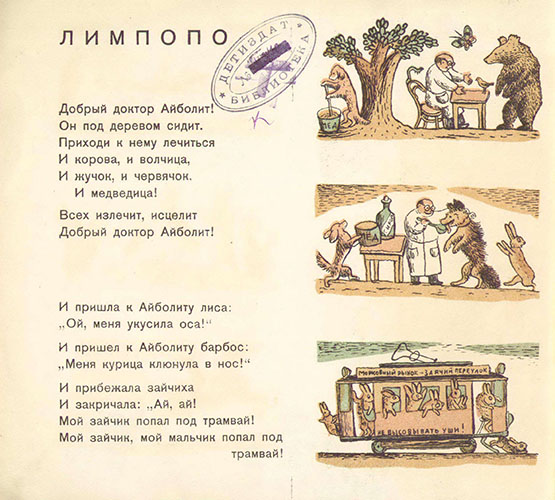

В процессе работы над выставкой интересно было следить за визуальной эволюцией этих героев. Есть благополучно заимствованный Чуковским у английского автора Хью Лофтинга доктор Айболит. Если перебирать книжки, очевидно: вот ранние иллюстрации Добужинского, который еще твердо знает, как должен выглядеть «английский Айболит», то есть доктор Дуллитл, — аккуратный, чисто выбритый толстенький человечек, похожий на Пиквика. Потом идут иллюстрации Конашевича: у него доктор тоже аккуратный, в очочках, полноватый, не очень пожилой человек. У Сафоновой герой вообще молодой, только с бородкой, похож на геолога. А после войны Айболит превращается в благообразного старичка, которого мы все знаем. И теперь мы представляем Айболита именно таким, не догадываясь, что до войны он был значительно моложе.

Силуэты всех героев будут появляться из гигантской инсталляции в виде раскрытой книжки. В ней — авангардный секрет: если на книгу посмотреть с высоты, можно увидеть архитектон Малевича (такую инсталляцию нам создала художница, архитектор нашей выставки Ксения Кочубей). Так что и с авангардными практиками ― как 1920-х, так и современными — мы тоже постараемся посетителей познакомить.

Какими были книги 1920—1930-х годов

За эти 20 лет книга как объект очень сильно изменилась. Дело не только в начинающейся кампании против «художников-пачкунов», постепенно сводящей на нет стилистическое разнообразие и экспериментальность 1920-х. В начале этого периода книжки в основном тонкие, 16 или 32 страницы, с огромным количеством картинок. К середине 1930-х книга становится толстой (что, судя по всему, связано и с улучшением экономической ситуации), яркую бумажную обложку сменяет практичный матерчатый переплет (уже без рисунка, только с тиснением). Перестают выпускаться книжки-картинки с текстом одного стихотворения или одного рассказа внутри, что часто происходило в 1920-х, но зато выходят солидные сборники. И, естественно, меняется, унифицируется дизайн обложки: появляется жесткий, скучный, серийный макет, хотя всего несколько лет назад каждый художник изобретал обложку под задачи своих иллюстраций.

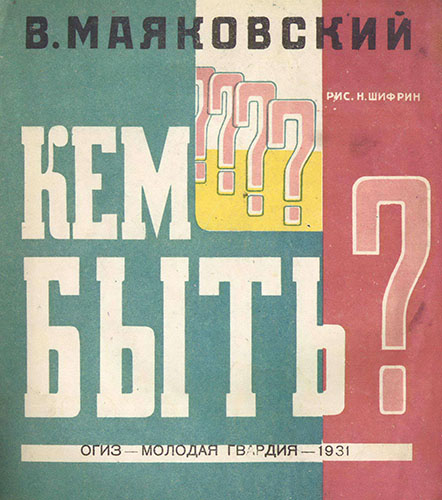

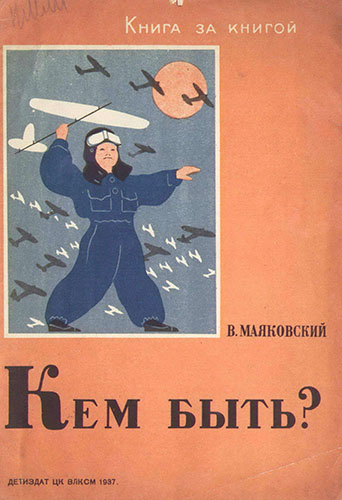

Вот пример: обложка поэмы «Кем быть?» Владимира Маяковского. В обоих изданиях прекрасные художники. В издании 1931 года ― Ниссон Шифрин, в издании 1937-го ― Андрей Брей. Но разница в верстке очевидна.

1/2 2/2

2/2

Еще одна интересная особенность книг этого времени ― они очень подробно описывают окружающий мир, в том числе предметный. Вещи зачастую изображаются вне интерьера. На странице размещается один предмет, он «плавает в молоке»: один на белом листе, разглядывать нужно только его, зато во всех подробностях (как в книге Николая Чуковского «Наша кухня» с иллюстрациями Николая Лапшина). Есть книжки, посвященные одному предмету: «Новый чайник», «Карманный товарищ» (это складной нож), «Самовар». Будто у людей было какое-то ощущение несобранности мира, который нужно складывать заново из отдельных кусочков и на каждый отдельно посмотреть, подумать о нем, переосмыслить.

Детских книг из 1920-30-х годов переиздается не так уж много, они все-таки слишком «другие». Считается, что они скорее для взрослых ценителей авангарда, для любителей странных исторических вещей. Но пересмотрев весь фонд нашей библиотеки того времени, мы пришли к выводу, что это не совсем так, что многие из них сделаны с очень современными идеями и смелостью. Захотелось ситуацию поменять, поэтому в рамках выставочного проекта мы запускаем проект издательский ― совместно с издательством «Арт-Волхонка». К выставке «Нон-фикшн» выйдет первый набор из четырех репринтов того времени, и постепенно такими папками — по несколько книжек в каждой — мы будем возвращать самые интересные издания того времени.

Издания

1/4 2/4

2/4  3/4

3/4  4/4

4/4

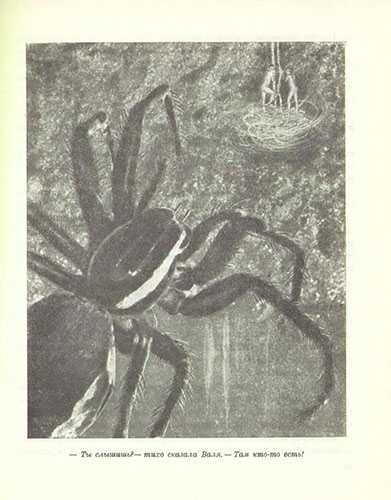

Ян Ларри. «Необыкновенные приключения Карика и Вали». 1937 год. Фото-иллюстрации С. Петровича

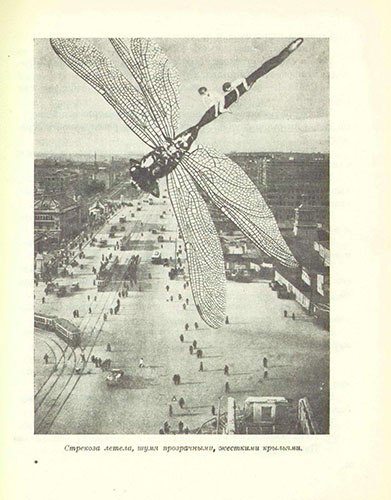

Если подумать, «Приключения Карика и Вали» — это роман ужасов, и если снимать по нему кино с нынешними спецэффектами, получится настоящий хоррор: крошечные дети встречаются с гигантскими чудовищами. Насекомые и сами по себе неприятные, а уж многократно увеличенные и вовсе выглядят инопланетянами. Это показывают нам и фото-иллюстрации 1937 года. Такой монтаж немного напоминает о сюрреализме и коллажах Ман Рэя.

1/3 2/3

2/3  3/3

3/3

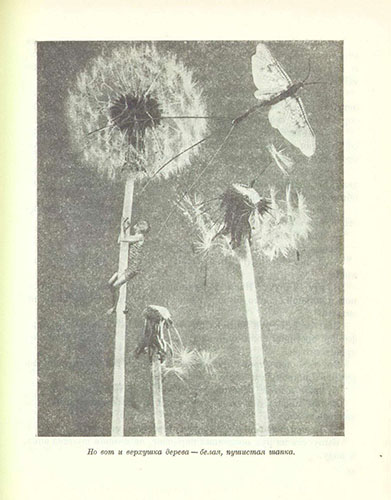

Фотозагадки «Что это такое?» В. Грюнталь, Г. Яблоновский. 1932 год

1920-е — послекризисный период, время реконструкции. Эпоха поменялась, а значит, можно и нужно создать для ребенка новую детскую книгу. Она может быть абсолютно не такой, как раньше, для нее нет образца, шаблона. Устройство книги и художественные ходы в ней могут быть какие угодно. Иногда из такой установки рождаются совершенно невероятные издания, не похожие ни на какие другие, почти нелепые, и этим прекрасные. Примером может служить «Что это такое?» Грюнталя и Яблоновского — книга, состоящая из фотозагадок: фотографируются обычные вещи с необычного ракурса и читатель должен опознать, что перед ним.

1/3 2/3

2/3  3/3

3/3

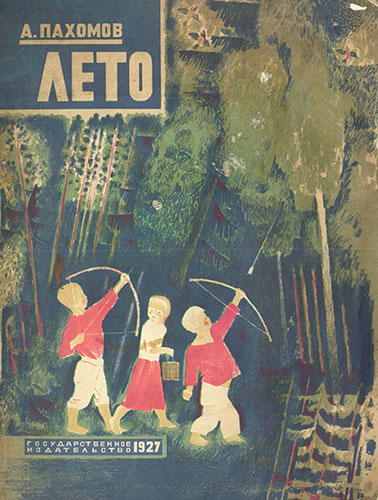

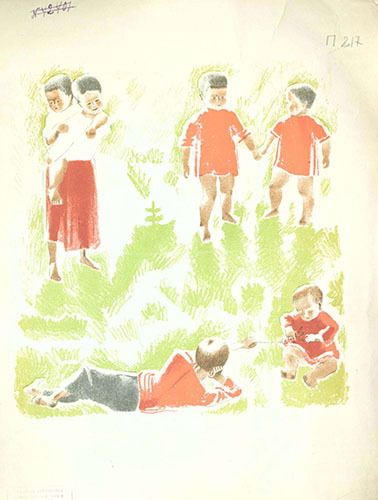

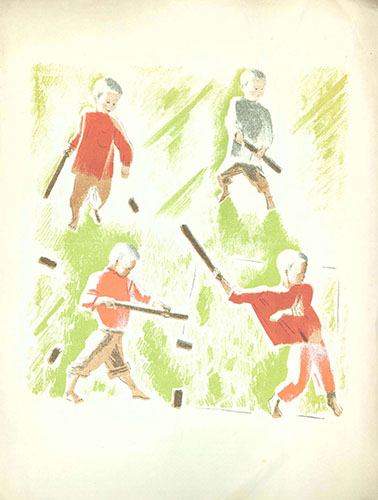

Алексей Пахомов. «Лето». 1927 год

Поразительно, как много в этот период выходило книжек-картинок вообще без слов — сейчас такого разнообразия в этом жанре нет. Например, у художника Алексея Пахомова вышла книжка «Лето». В ней изображен деревенский мир, мир природы, вся книга очень настроенческая — лирическое описание в картинках. Существует мнение, что Пахомов увлекался древнеегипетским искусством, и мы можем найти здесь будто бы подтверждение этому: вот люди, как бы выстраивающиеся в геометрические фигурки и линии, в чем-то ― подражание египетским барельефам.

1/3 2/3

2/3  3/3

3/3

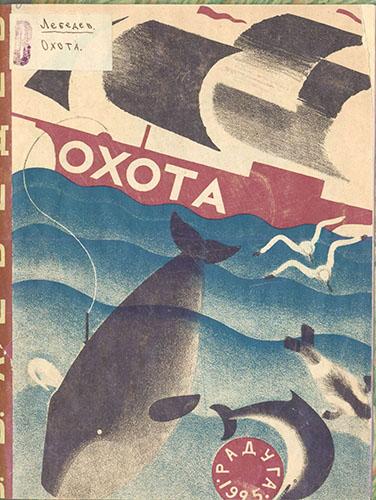

Владимир Лебедев. «Охота». 1925 год

По книжке «Охота» Лебедева четко видно, что он интересовался наскальной живописью. Лебедев был очень популярным художником, и это в свою очередь довольно популярная (но от этого не менее интересная) книжка. Во-первых, она целиком его произведение. Он не всегда позволял авторам текстов вторгаться в свою работу: так, в случае с другой его известной книгой «Цирк», Маршак дописывал текст уже к готовым картинкам. По «Охоте» видно, что Лебедев и без автора текста умеет рассказывать истории, как на этом развороте: хищник схватил домашнее животное, но в него уже воткнулось оружие.

1/4 2/4

2/4  3/4

3/4  4/4

4/4

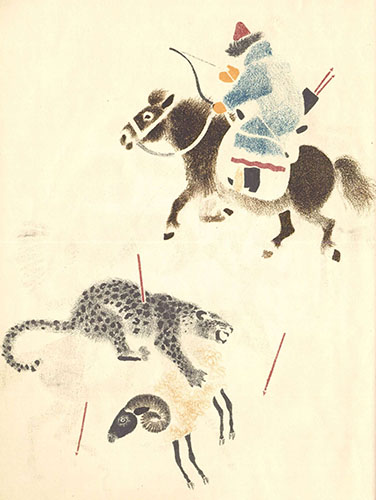

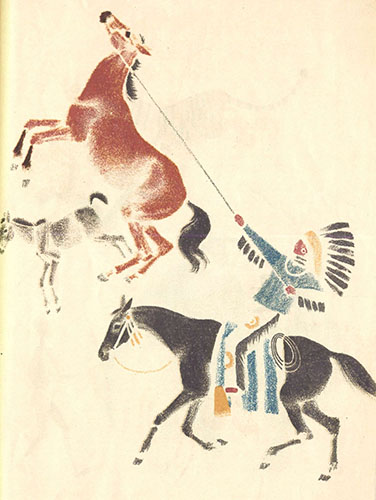

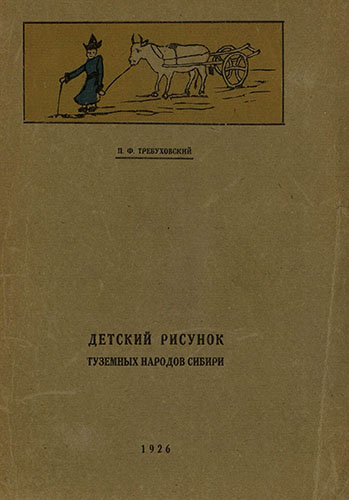

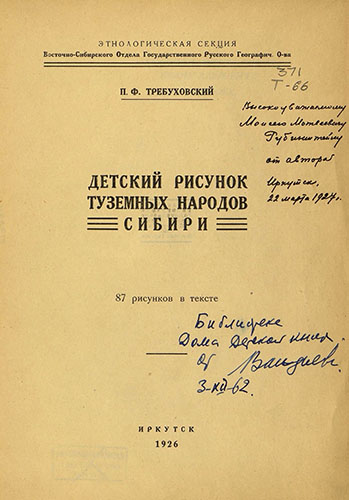

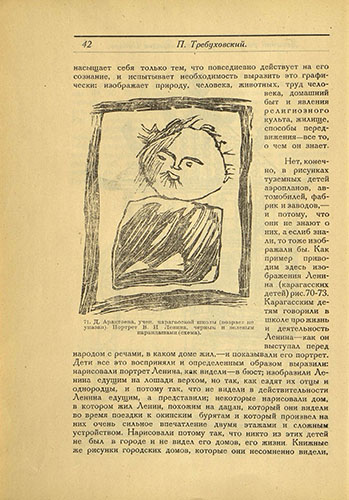

«Детский рисунок туземных народов Сибири». П.Ф. Требуховский. 1926 год

Изобретая детскую книгу и писатели, и художники искали новые источники вдохновения. Одним из них становилось детское творчество. Известны сборники, состоящие из историй, записанных писателями со слов детей («Собственные рассказы и рисунки детей», собранные А. Крученых, «Рассказы беспризорных» и «Детская книжка о своем» Анны Гринберг). Или вот любопытный сборник рисунков детей из Сибири. Обратите внимание — «Ленин едет верхом на коне (Схема)». При этом были и профессиональные художники, перенимавшие непосредственность такой графики, ― эстетика примитивизма была очень распространена в детской иллюстрации 1920-х.

1/2 2/2

2/2

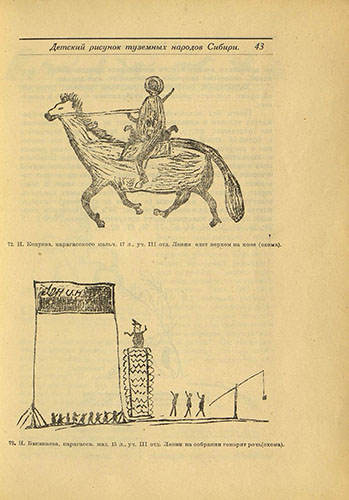

Татьяна Лебедева и Валерий Алфеевский. «Парк культуры и отдыха», 1930 год

Валерий Алфеевский и Татьяна Маврина (в 1920-х еще подписывавшаяся фамилией Лебедева) как раз работали в таком примитивистском ключе. Например, книжка-картинка «Парк культуры и отдыха», без единого слова рассказывающая о новом тогда для москвичей центральном парке. Эти рисунки отсылают, кроме того, к фовизму, импрессионизму, они до сих пор выглядят очень современно. Обратите внимание на парашютную вышку — помните фразу в «Дяде Степе»: «А внизу народ хохочет: Вышка с вышки прыгать хочет!». Речь шла о совершенно конкретной вышке в Парке Горького. На иллюстрациях Каневского к первому изданию «Дяди Степы» 1926 года видно, что он прыгает именно с нее, — и здесь она тоже есть.

1/3 2/3

2/3  3/3

3/3

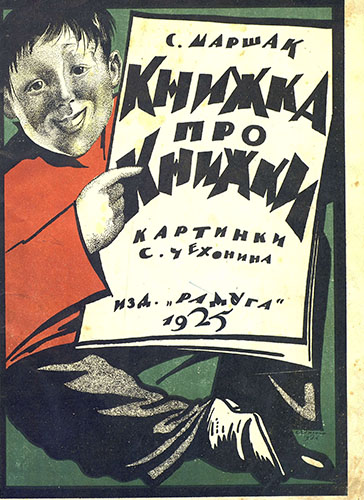

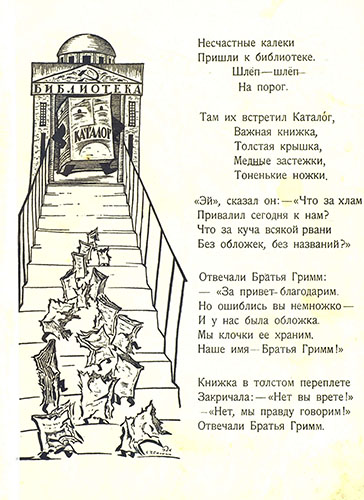

Самуил Маршак. «Книжка про книжки» с иллюстрациями Сергея Чехонина. 1925 год

Многие книги двадцатых нас удивляют, они почти курьезны, но и в этом видны следы своеобразных экспериментов. Есть, например, художник Сергей Чехонин, чьи иллюстрации на наш сегодняшний взгляд кажутся не просто негармоничными, но и прямо-таки страшными, отталкивающими. «Книжка про книжки» 1925 года считается одной из лучших его работ, но книжки на рисунках искаженные, линия ломанная, болезненная. Когда читаешь историю с этими картинками, фраза — «Остается — с моста в реку / Иль бежать в библиотеку!» — уже не кажется каким-то проходным моментом, тут действительно ожидаешь, что он сейчас сбросится с моста. Не очень понятно, почему Чехонин рисовал именно так, учитывая, что это был художник, который сформировался до революции и очень активно работал в «Мире искусства». Но факт ― детские книжки он рисовал в намеренно страшноватом ключе.

1/5 2/5

2/5  3/5

3/5  4/5

4/5  5/5

5/5

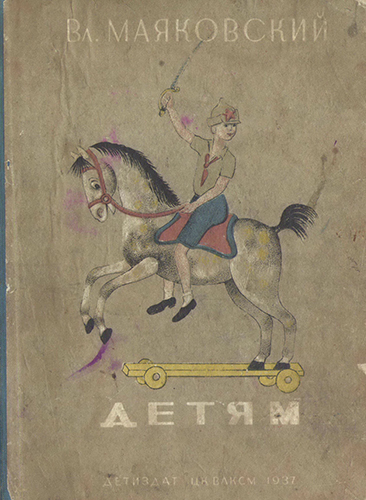

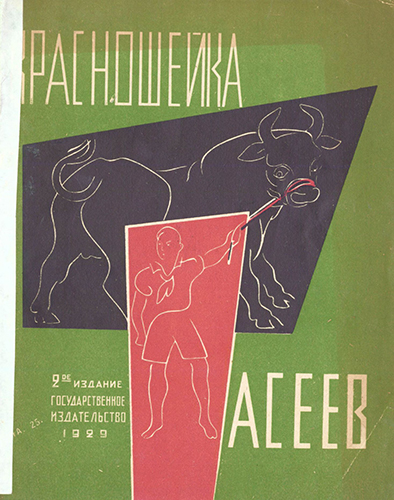

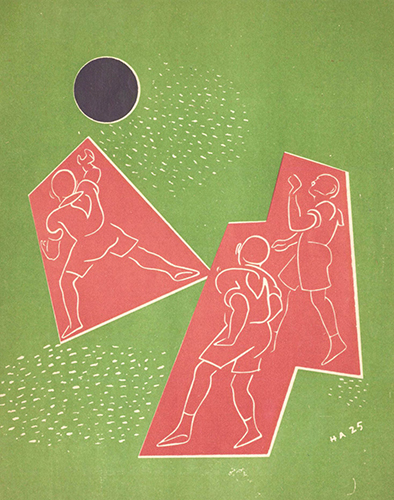

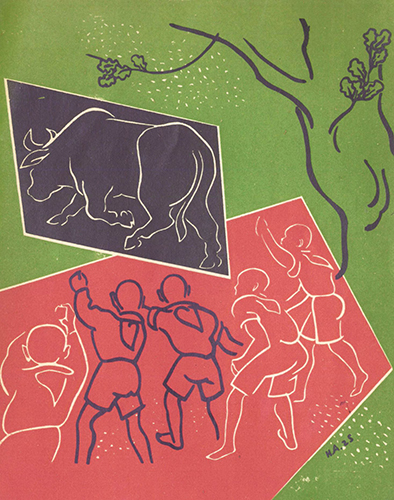

«Красношейка» Н. Асеева (1929) и «Детям» В. Маяковского (1937) с иллюстрациями Натана Альтмана

По судьбе Натана Альтмана можно следить вообще за развитием искусства в Советском Союзе и даже отчасти за рубежом — какое-то время он жил во Франции. Альтмана обычно знают как взрослого художника, но, изучая его творчество, очень быстро натыкаешься на детские книжки: хотя он их нарисовал очень мало, все они заметные. Особенно «Красношейка» — книжка, в которой наиболее ярко отразились черты авангарда. Тут сходятся фигуративная и абстрактная живопись: вот красные четырехугольники, но в них вписаны фигуры людей ― немного напоминает Пикассо. Такую книжку до революции представить было невозможно.

Книжка «Детям» ― поздняя, 1937 года, выглядит совсем иначе. Можно подумать, что Альтман сдал свои авангардистские позиции, но интрига в том, что такие «сероватые» картинки, одноцветный фон и слегка потерянные в нем фигуры он уже рисовал раньше, когда жил во Франции и иллюстрировал книжки Марселя Эме.

1/2 2/2

2/2

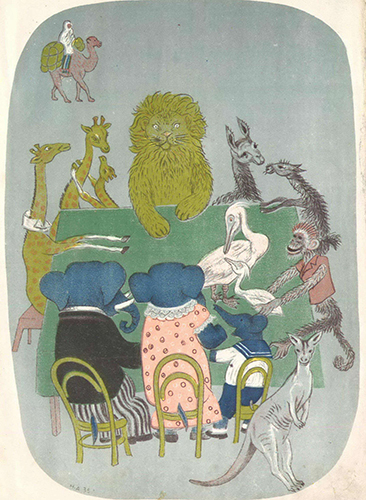

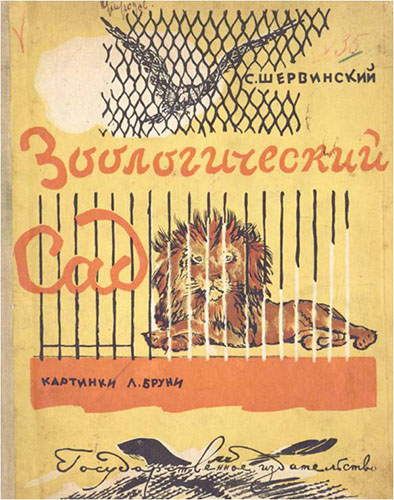

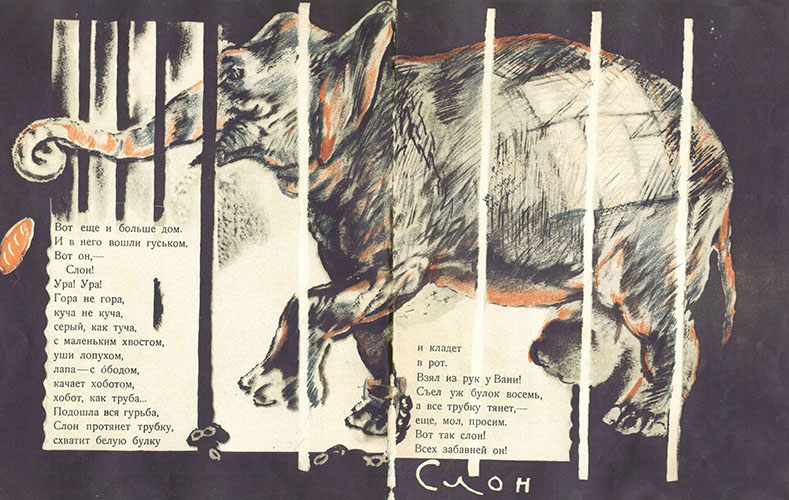

Сергей Шервинский. «Зоологический сад» с иллюстрациями Льва Бруни. 1927 год

Еще один художник — известный даже не всем ценителям «взрослого» искусства ― это Лев Бруни, художник-монументалист, руководивший мастерской, которая в 1930-е делала большие панно и фрески. Бруни нарисовал довольно мало детских книг, но конкретно эта важна потому, что рисовавший реалистично с привкусом импрессионизма, здесь художник необычно резкий: смелые штрихи, мазки, импрессионизм, который уже движется в сторону экспрессионизма. Аналогов в детских книжках Бруни не найти, даже во взрослой его живописи не очень-то много похожих на эту манеру работ.

1/5 2/5

2/5  3/5

3/5  4/5

4/5  5/5

5/5

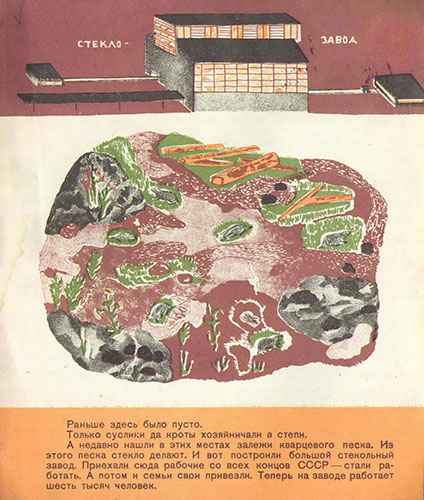

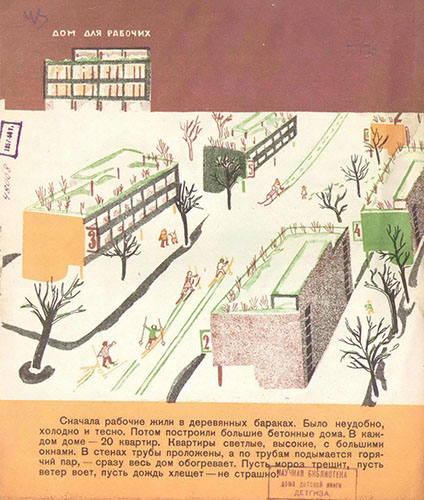

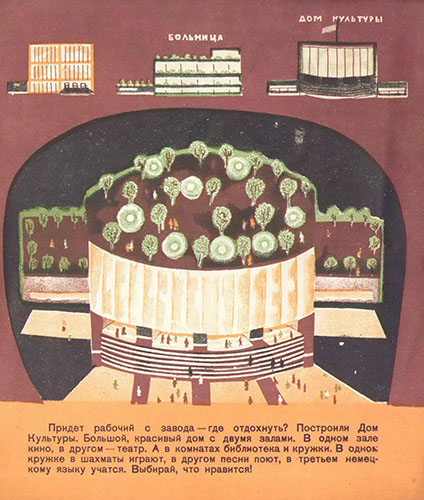

Э. Паперная. «Как построили город» с иллюстрациями Алисы Порет и Л. Капустина. 1932 год

Художница, которую все прекрасно знают (и как ученицу Филонова, и как детского иллюстратора), — Алиса Порет. Книжка «Как построили город» совершенно уникальная. Порет нарисовала ее в соавторстве с Л. Капустиным. Капустин очень загадочный автор, как раз про него ничего неизвестно, включая имя, ― лишь инициал. Эта книжка для Порет не очень типична: в ней сильно чувствуется конструктивистский отголосок. Порет конструктивизм был несвойственен — по крайней мере, стилистически. Но «Как построили город» действительно почти конструктор, даже компьютерная игра. Когда ее листаешь, в верхней полоске последовательно появляются здания и их названия. Начинается так: «Раньше здесь было пусто. Только суслики да кроты хозяйничали в степи…» ― вот оно, это «пусто» нарисовано. Дальше показано, как зарождается город: строится стеклозавод, к нему пристраивается дом рабочих. На больших картинках изображено, чем здание хорошо, полезно, кто в нем живет. Постепенно, от разворота к развороту, появляются, другие здания: фабрика-кухня, школа, больница. Все знают компьютерные игры, где нужно создавать здания и где без одного здания нельзя построить другое. Эта книжка похожа на такую развивающую игру. Идея полезных, утилитарных книжек конструктивистами всегда очень бережно сохранялась, это была часть их картины мира.

1/3 2/3

2/3  3/3

3/3

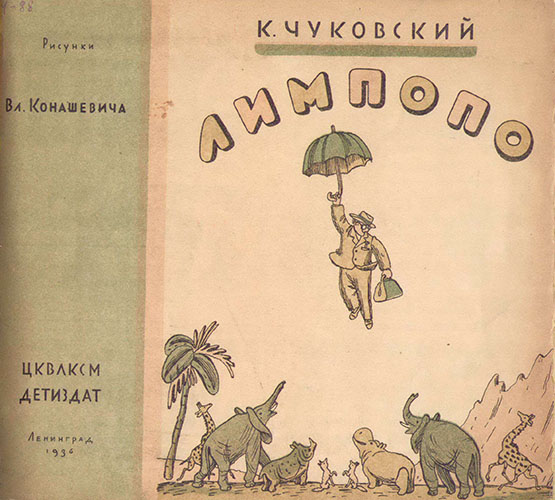

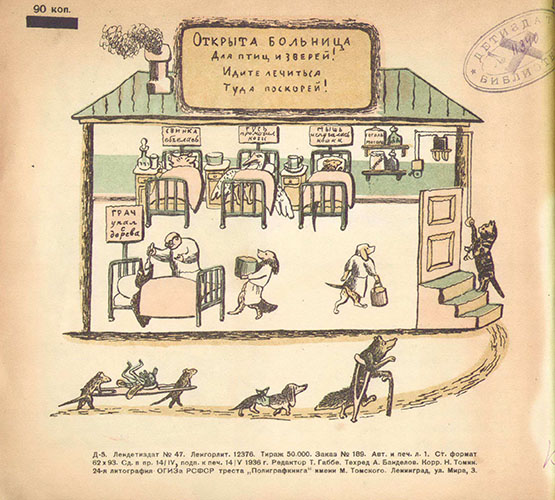

Корней Чуковский. «Лимпопо» с иллюстрациями Владимира Конашевича. 1936 год

Рассуждая, как при помощи картинок нам могут рассказывать последовательную историю, нужно вспомнить «Лимпопо» Чуковского с иллюстрациями Конашевича. Конашевич, которого все знают по более поздним работам, оказался самым неожиданным художником. Он никогда резко не менял своей манеры, но если привыкнуть к его стилю, то мельчайшие изменения производят очень сильное впечатление. И здесь тоже непривычный Конашевич. Это книга-мультфильм, каждый стишок сопровождает собственная картинка. Художник даже умудряется в пределах картинок рассказывать собственные истории, продолжая автора. Например, на задней сторонке обложки он показывает, чем болел каждый зверь: мышь испугалась кошки, свинка объелась, а грач упал с дерева — этого нет в тексте, художник добавляет подробности от себя. Причем книжка 1936 года, то есть уже довольно поздняя.

Выставочный проект трех федеральных библиотек: «Конструируя будущее: детская книга 1920-30-х годов».

РГДБ: 5 ноября – 18 декабря.

Библиотека иностранной литературы: 3 ноября – 27 ноября.

РГБ: 27 октября – 25 ноября.