Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Содом — столица Соли,

А Петербург — Мечты.

Столица шахмат — Поле.

В них жил, в них умер ты.

Этими строчками из шахматно-исторической поэмы «Скорбь 2 — Утешь 4», опубликованной в 1929 году в пражской «Воле России», можно начать разговор о малоизвестных аспектах поэтики Бориса Божнева (1898—1969). Он довольно известен как «проклятый поэт» русского Парижа (сборник «Борьба за несуществованье», 1925), молодой парижский авангардист (участвовал в «Палате поэтов» и «Через»), неоклассицист (сборник «Фонтан», 1927). Об этих сторонах его творчества писали и современники (Г. Адамович, В. Набоков), и исследователи (Л. Флейшман, А. Устинов, Л. Ливак, К. Поливанов). Куда менее изучены его сочинения 1930–1950-х годов, которым, по мнению критиков, свойственна затянутость и вымученность. Во всяком случае, Божнев совершает в них метаморфозу, становясь из лирика эпиком.

Поэт родился в 1898 году в Ревеле, в семье педагога Василия Божнева. Вскоре семья переехала в Петербург, а когда мальчику было три года, отец умер. Отчество Борисович Божнев получил после второго брака матери — с Борисом Гершуном, двоюродным братом знаменитого эсера. С детских лет Борис увлекался поэзией, музыкой, рисованием; среди приятелей его юности были Сергей Прокофьев (портрет композитора, подаренный Божневу, оказался в коллекции дирижера Геннадия Рождественского), Андрей Левинсон, Борис Шлецер. С 1919 года Борис Божнев жил в Париже, на обучение денег не было, он подрабатывал переписчиком нот. С 1923 года Божнев принимает энергичное участие в деятельности групп русских литераторов и художников во французской столице, с середины 1920-х публикует индивидуальные сборники и публикуется в коллективных.

В 1930-е поэт с женой Эллой Каминер (1907—1986) проживает в Кламаре, соседствует и приятельствует с Андреевыми, Резниковыми, Черновыми, Гингерами, Бердяевыми. Этот круг придерживался социалистических взглядов, и совсем неслучайно, что поэмы о русских революционерах — «Веру», «Восстанье звезд» и «Террористов» — написали литераторы из него. Пожалуй, и Божнев склонялся к левым идеям, что косвенно подтверждают публикации в «Недрах» и «Честном слоне». В письме 1935 года, адресованном социалистке Берте Меринг, он говорил о создании Народного фронта такими словами: «исторические дни победы демократии, судьба народа в левых руках».

В упомянутой выше поэме «Скорбь 2 — Утешь 4» Божнев также рассуждает об истории и революции. Ее лирический герой играет в шахматы в парижском кафе или, может быть, просто наблюдает за партиями. Главное, что в сознании героя-поэта возникает целый мир. Прихотливость поэтической мысли Божнева была подмечена уже его коллегами: «Он интересен целыми ассоциациями образов, окруженных или прячущихся за покровом туманностей — все это немного a la Достоевский: на волнах образов мысли то взлетают вверх, то опускаются в пучину, чтобы снова замаячить на горизонте» (Марк Талов в письме Александру Гингеру 28 января 1964 вспоминал, возможно, стихи из сборника «Альфы с пеною омеги»). Квадраты доски напоминают ему квадраты бумаги, и поэтическое творчество превращается в игру с самим собой. Деревянные стаунтоновские фигуры, утяжеленные — подкованные — металлом, превращаются в безбурные пушки и древесную конину. Доска становится многоквадратным ульем, где соты — свет и тьма. В те годы шахматная тема присутствовала в русской литературе. Андрей Белый уверенно ассоциировал себя с королем: «Ты — фигура короля, которому сделали шах; чтобы вывернуться, ты должен забыть свою личность, преодолеть страх, увидеть себя деревянной фигурою вне себя, выйти из фигуры и стать вне ее лишь шахматным игроком: твоя судьба, судьба будущего, Дорнах, мировая война, „Гетеанум“, даже сам доктор в нем, — фигурки, не более: фигурки, которыми ты защищаешься: белые; а ужасы, враги, — лишь черные пешки, черная дама и черный король, нападающие на тебя» («Материал к биографии»). Набоков усмотрел в подобных маниях величия и преследования опасность («Защита Лужина») и обратился к конструированию своей частной судьбы, отсюда и составленная им в тексте «Других берегов» шахматная задача.

Божнев, непосредственный свидетель двух мировых войн, крушения Российской империи и III Республики, скромно уподобляет себя послушной пешке, что дышит решеткой доски. По доске мчится вихрь русской истории; она превращается в паркет екатерининских дворцов, где восседает ареопаг любви, царица возлежит на письменном ложе, в ногах ее — солнце Державина. Доска становится ареной творческих сражений Серебряного века — партий Арлекина с Пьеро. В то же время следует помнить о главной цели каждой пешки — дойти до последней горизонтали и превратиться в сильнейшую фигуру. Эта революционная идея связывает в поэме истории двух родин Божнева — России и Франции. Парадной стабильности (несколько позже Божнев придумает поэтичный термин саннодержавие) России противопоставляется судьба Франции, повернутая двумя английскими пленниками: народной девой Жанной д’Арк и вторым Коперником в пепельном сюртуке — Наполеоном. Они разрушают башню (или, по-шахматному, туру, ладью) монархии — Бастилию. Со временем восставляются башни Республики — фабричные трубы, в густом чаду которых маячат знамена диктатуры пролетариата. Сопоставление исторических судеб России и Франции кажется весьма плодотворным. Государственный визит Петра Великого в Париж в годы Регентства оказал значительное влияние на русскую государственность, которая с тех пор с объяснимым опозданием следует в фарватере французской истории. Крымская война может восприниматься как отражение войны за Испанское наследство, революция 1917 года — как отражение Великой французской революции; быть может, России следует опасаться своего Седана или Компьеня?

Заканчивается поэма, закрывается кафе, шахматисты расходятся... В творческой судьбе Божнева совершается поворот — разрыв с современностью. Причин было несколько. Сборники 1936 года эмигрантской критике не понравились, сочетание архаизмов и вульгаризмов показалось искусственным, хотя и согласовалось с поисками Джойса и Элиота. С конца 1930-х Божнев становится автором самиздата, выпускает свои сборники на старинной, часто нотной (например, на опусах шахматиста Филидора!) бумаге и распространяет их посредством частной переписки. Когда началась война, Божневы уехали в Марсель, вели там полуподпольное существование (Элла — еврейка), а в дни военных действий вовсе прятались в траншее.

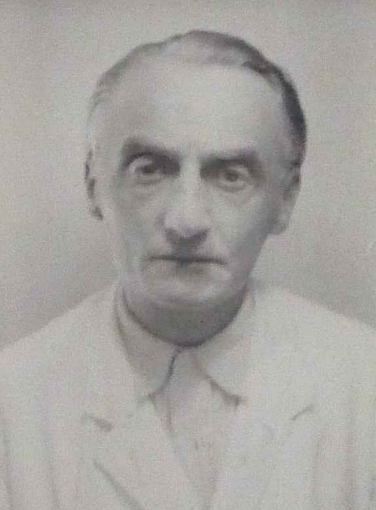

Борис Божнев. Марсель, 1955. Источник

Борис Божнев. Марсель, 1955. Источник

Прованс и стал местностью Божнева на оставшиеся тридцать лет его жизни. Марсельским адресом его была rue Senac, 15. В 1945 году супруги купили домик в Мане, Альпы — Верхний Прованс: летнюю свою резиденцию Божнев именовал Манной небесной. С 1947 года Элла Божнева большую часть времени проводила в Палестине с больной матерью. Прованское существование поэт афористически описывал в письме Гингеру: «Небольшое количество посредственной жизни в большом количестве величественных домов». В последние годы жизни старый поэт переехал на rue du Bon Pasteur, 1 — в семью художника Жильбера Пастора. Появление в этих строках художника не должно удивлять. Божнев в равной степени был и поэтом, и художником. Он иллюстрировал свои самиздатовские книги, писал на заказ (например, эротические работы на сюжет о Леде и лебеде). Он собрал значительную коллекцию своих и чужих примитивов, планировал открыть музей, издать каталог, проводить выставки. В переписке с Гингерами он упоминает о переговорах с писателем Жионо, критиком Марионом и художником Бюффе о попытках заинтересовать правительство Монако и дирекцию фестиваля в Экс-ан-Прованс. Божнев был не только художником, но и антикваром — он собирал разрушенную старину, которую использовал в оформлении своей коллекции:

«Картина наклеена на картон, а на картоне — вокруг картины — например, старинные кружева — как рама кружевная. Или куски фарфора — или страусовые перья — или бархатце и дымка — или куски старинного дерева — или полусожженные бумаги — или разбитые граммофонные диски — или обрывки рыбачьих сетей — или пробки от шампанского — или бисерные роскошные украшения — или бедные бусы и сломанные гребенки — или атласные бумаги — или огромные бумажные цветы с ярмарок — или кружева au crochet вперемежку с фарфором разбитым — или тряпки, о которые вытираю я свои кисти — или бесконечные разные материи эпох Louis XV — Second Empire и т. п. и т. д.» (письмо А. Присмановой от 2 декабря <1951>).

Поэзия Божнева с конца 1930-х годов фиксирует его растущий интерес к прошлому — к утраченной русской истории и повседневности. Мысль его переносится с берегов Средиземного моря на берега моря Балтийского, с берегов Сены — на берега Невы; руки его воссоздают на французской бумаге времен Бурбонов Россию при старом режиме. Важным для Божнева автором всегда оставался Достоевский: лирический герой его стихов 1920-х бился в эпилептическом припадке, Адамович употребил применительно к стихам 1925 года выражение стихи из подполья, персонаж поэмы 1948 года читает ночь напролет первый том «Братьев Карамазовых» («Страсть губит — и от страсти не отбиться, / Не губит только — никогда — порок»); ниже мы отметим сходство Петербургов Божнева и Достоевского.

Божнев конструирует в стихах собственную русскую триаду: империя — Петербург — усадьба. В своем эмигрантском изгнании он отчасти напоминает провинциального губернатора Лембке («Бесы»), вырезавшего из бумаги театр и вокзал. Россия Божнева — это мир остановившегося времени, а своеобразным ее консервантом выступает снег. Русский политический режим — саннодержавие — Медный Всадник впрягся в сани, чьи следы уходят в глубокоснежные века. В России правит династия леденящих Ветров, император Снег I, в болотах охотится вместе с собачьим холодом Диана — Анна Иоанновна, вероятно. При этой власти грудь России — недышащая, а свобода только и есть, что отморозить нос. В поэме «Уход солдат на русско-японскую войну» (1949) автор, глядя на марширующих военных, вспоминает прошлые виктории: маятником русских побед был полумесяц Турки, триумфом — страшные кутузовские жмурки. Но настоящее 1904—1905 годов внушает тревогу:

И движется Российский Илликон

На поле брани с жатвою багровой.

Портянки мумий в валенках амфор

Шагают в ряд и двигают колонны,

И отблеск византийский Никофор

Хранит в глазах спокойных, непреклонных...

(Напомню, что византийский император Никифор был разгромлен и погиб в 811 году.) Потому и духовой оркестр, сопровождающий военных, Божнев называет Лаокооном обреченной меди: верное предсказание не уберегло солдат. Можно предположить, что фигуры музыкантов с духовыми инструментами вокруг голов напоминали поэту известную статую, которая изображает Лаокоона и его детей, опутанных змеями.

Действие этой поэмы, и не ее одной, происходит в Петербурге Божнева. Хронологически он оказывается младшим современником Петербурга мирискусников:

Двудымного лебедя порозовевшая Леда

Свиваясь в лобзаниях, стелется в полукольце...

Светлеющим сердцем вникая в запрет Архимеда,

Над снегом нетронутым варвар стоит на крыльце...

Тематически же его Петербург тесно связан с городом Достоевского и Буткова: «Вершина власти не вершина гордых гор, / А нищета, а эта банка от консервов». Поэт наблюдает уход солдат на войну из окна своего полуподвального жилища. Другим персонажем поэмы является подросток — уличный торговец цепями баранок — наследник всех дворов города Петра. Его кормят орлы двухкопеечной монеты, а ночует он в одном из петербургских углов с человеком из числа душевных калек. Фигура его соседа что рюмка талии, он тоже солдат, но самой безысходной войны — стреляет в глотку холостыми залпами водки.

Важно помнить, что империя-саннодержавие покоряется календарю. Она торжествует в Рождество:

Христос родился. Мы срубили маленькую елку.

И сразу нужен стал — чтобы ее поставить — крест...

Темно... В твоей руке — топор, в моей руке — двустволка...

Скорей, мой друг, скорей уйдем от этих страшных мест...

Но империя эта обречена на Пасху:

«Смертию смерть поправ

И сущим»...

Лед загремел, прервав

Поющих...

Так что последнюю дикую сдачу копыт в одном из последних четверостиший «Саннодержавия» (1939) можно расценить как намек на эмиграцию: «На запад летит не летевший на запад восток».

Неизбежному ходу времени, календарному циклу сезонов подчинен, но в безусловно благотворном смысле, и ритм усадебной жизни в поэмах Божнева. Автор «Утешенности разрушения» (1939), «Утра после чтения „Братьев Карамазовых“» (1948), «Чтоб дольше сна продлилось пробужденье...» (1951–1959) следует традиции Державина, Гончарова, Фета, Борисова-Мусатова, Бенуа; его идиллические описания — продленный на сто лет сон Обломова:

Торжественно и тихо день прошел,

И меркнет медленно паркет под воском —

Распиленный на солнце пыльный ствол

Отбрасывает тень с оттенком лоска...

Жителями этого утраченного рая становятся юная Элла (будущая жена) и ее брат: «Заботливость к усталости спешит». Она увлечена музыкой и пытается сколько можно заменить ему умершую мать. Он, почитатель Достоевского, фантазирует о свиданиях в притоне с горничной Клавдией. Много лет спустя, пытаясь восстановить усадебную жизнь в Провансе, Божнев будет завязывать интриги с приходящей прислугой (см. письма Гингеру). Возможно, небезынтересным окажется сопоставление прованского бытования Божнева с другой попыткой свить дворянское гнездо на юге Франции — с биографией Бунина.

Цикличность сельской жизни вносила цикличность в структуру сочинений Божнева. В 1920-е он работал в нотном магазине, а после не только печатал свои стихи на нотной бумаге, но и называл свои сочинения ораториями, фугами, сюитами. В 1936 году в письме Сергею Прокофьеву он указывал на связь композиции поэмы Silentium Sociologicum с симфоническим сочинением. Божнев — модернист, ведущий постоянный диалог и с литературой, и с музыкой, и с живописью: «И добрый пес — сего желтка Шардэн — / Барахтался в снегу с нырками лая». Божнев создавал синтетическое искусство и когда издавал поэмы с собственными рисунками на нотной старинной бумаге, и когда оформлял свои и чужие примитивы обломками прежней жизни.

Усадьбы Божнева не изолированы от шума времени, история присутствует на страницах этих поэм, пусть даже иносказательно:

В зеленый лед зеркал глядит жара,

Свое пыланье видя темно-синим.

Счастливый Рим уснувшего двора

Спасают некричащие гусыни.

Поэзия остановленных мгновений у Божнева красива, но не бесконечна. Снег в его сочинениях, выпавший еще во времена блоковской незнакомки, — это погибший Потоп:

Божественных и мраморных калек

Воздеты члены вечности отбитой,

И в роге изобилья — скудный снег.

Все гармоничным хаосом покрыто.

В итоговой (на мой взгляд) поэме «Чтоб дольше сна продлилось пробужденье...» он противопоставляет триаде «сон — зима — Россия» другой ассоциативный ряд: «пробуждение — весна — любовь и счастие надежды», и он должен одержать верх над первым — хотя бы в рамках шахматной партии длиной в человеческую жизнь:

И жизнь идет, как девушка земная,

По коридору — кофе не пролив...