Очень хорошо забытое старое

Шекспир, новая этика и разрушение канона

2020 год был отмечен особо бурными дискуссиями о пересмотре историко-культурных канонов (триггерами послужили, среди прочего, низовые инициативы по сносу памятников в США и слух о запрете фильма «Унесенные ветром»; как оказалось, фильм и не думали запрещать, а лишь снабдили историческим комментарием, но осадочек, как говорится, остался). При этом едва ли не максимальный накал дискуссии приобрели в России, к которой, казалось бы, упомянутые события отношения не имели. Пресловутые BLM и политкорректность, в сущности, оказались лишь дежурным поводом для того, чтобы в очередной раз транслировать давно известную идеологическую установку: всякий пересмотр канона — это покушение на сакральность, более того, на миропорядок как таковой; сама попытка подвергнуть канон рефлексии приравнивается к отказу от достижений культуры и впадению в дикость и варварство.

Примечательно то, что не только установка не нова, но и в самой дискуссии — как ее тональности, так и повестке — практически ничего не поменялось за последние двадцать лет, со времен известной статьи Татьяны Толстой, ернически предлагавшей переписать классику в духе новых веяний (в свое время эта статья казалась остроумной и даже какое-то время служила источником мемов). Два десятилетия теоретического обсуждения проблемы канона, — которое на русской почве началось как минимум с 1998 г., с публикации отрывка из книги Гарольда Блума «Западный канон» и полемического отклика Михаила Ямпольского, — как будто ухнули в черную дыру. (В англоязычном мире, однако, позиция Блума с тех пор все больше обращается в факт истории культуры, а проблематизация канона стала легитимным предметом для гуманитарных наук.) Хотя академические статьи, исследующие механизмы формирования канонов, выходят на русском языке чуть ли не с конвейерной скоростью, они остаются вне поля широкой интеллектуальной дискуссии — даже в большей степени «вне», чем двадцать лет назад.

Эта коммуникативная неудача столь красноречива, что, очевидно, требуется какой-то другой способ разговора — чтобы сама рефлексия о каноне стала возможной. Например, вынести теорию за скобки и начать с какого-либо иллюстративного кейса. И, раз уж был упомянут Гарольд Блум, идеальный кейс нам подбрасывает наследие того, кого Блум рассматривал как незыблемую основу европейского литературного канона — Шекспира.

Речь идет о комедии «Укрощение строптивой», сюжет которой еще в прошлом столетии вызывал, скажем так, неловкость. Попыткам «спасти» классика от упреков в неподобающем отношении к женщинам уже более ста лет: режиссеры то делают Катарину гротескно злобной и склонной к физическому насилию, то привносят в финальную сцену иронию, то подбирают полностью женский актерский состав. В XX-XXI вв. даже для аудитории, не отождествляющей свои взгляды с феминистическими, представленная в пьесе модель отношений полов выглядит не слишком приемлемой. Вместе с тем каноничность пьесы настолько сильна, что ее значимость для современной культуры не оспаривается.

Джон Флетчер. Неизвестный художник, около 1620

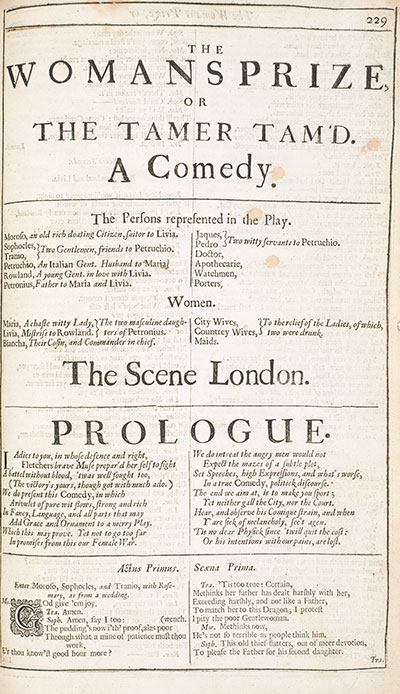

Джон Флетчер. Неизвестный художник, около 1620Это общеизвестные факты; менее известный факт состоит в том, что первым, кто счел сюжет «Укрощения строптивой» этически неприемлемым, был ближайший друг и соавтор Шекспира по ряду пьес — Джон Флетчер (1579—1625). Перу Флетчера принадлежит комедия «Награда женщине, или Укрощение укротителя» (The Woman’s Prize, or The Tamer Tamed) — полемический сиквел шекспировской пьесы. Это единственный известный пример подобного прямого спора с Шекспиром среди его современников, причем вдвойне уникальный тем, что исходит от его соавтора. Очевидно, «Укрощение строптивой» задевало Флетчера так, как ни один другой шекспировский текст.

К сожалению, никто не знает, когда было написано «Укрощение укротителя» — документированная история пьесы начинается с 1633 г., когда Флетчера уже не было в живых восемь лет, а Шекспира — семнадцать, а первая публикация состоялась лишь в 1647 г. Однако известно, что, несмотря на попытки цензурной борьбы с пьесой, она имела успех на протяжении многих десятилетий и в XVII в. пользовалась едва ли не большей популярностью, чем оригинальное «Укрощение строптивой». Что, кстати, заставляет историка литературы усмехнуться заявлению Блума, согласно которому «Шекспира нельзя заменить никем, даже горсткой лучших драматургов — и старых и новых, — способных выдержать его соседство, когда их ставят и читают наряду с ним или в противовес ему». На протяжении более чем века другие драматурги вполне выдерживали. Лишь со второй половины XVIII в., когда началось формирование шекспироцентричного литературного канона, пьеса исчезнет со сцены на два столетия.

Забвение, как ни странно, постигло и шекспировский текст «Укрощения строптивой» — он не вписался в эстетику Просвещения и романтизма, но с 1840-х гг., когда в моду входят бытописательство и карикатуры нравов, вернулся на сцену. Шекспир в ту пору уже утвердился в качестве центра канона. Флетчеру повезло гораздо меньше. Судьбу пьесы осложнила и ее стилистика — откровенный язык сексуальности, характерный для стюартовской эпохи и не заглохший даже во время перерыва на пуританскую республику, оказался неудобен в последующие века (так и хочется ввернуть что-нибудь про «буржуазную мораль»). И лишь в последней четверти XX в. интерес к ней стал возрождаться.

Иллюстрация к пьесе «Награда женщине, или Укрощение укротителя»

Фото: © The Trustees of the British Museum

На поверхности идея Флетчера проста: переписать «Укрощение строптивой» с женской точки зрения, поквитавшись с Петруччо. И вместе с тем сама постановка задачи более чем парадоксальна, так как пьеса пишется мужчиной для театра, в котором все роли исполняют мужчины (в постановках 1660-х гг., несомненно, играли женщины, но Флетчер вряд ли предвидел появление на английской сцене актрис). Одно из главных противоречий эпохи Флетчера — хотя и неудивительное для антрополога — в том, что аристократки могли играть в придворном театре масок и даже щеголять там в коротких юбках, однако собственно женское высказывание в сфере профессионального театра было немыслимо; женская точка зрения, даже не для того, чтобы быть услышанной, а просто прозвучать, должна была быть делегирована мужчине.

Уже начало пьесы предлагает совершенно иное прочтение «Укрощения строптивой»: шекспировская история совсем не смешна. Петруччо овдовел и хочет жениться опять; «укрощение», по-видимому, свело Катарину в могилу преждевременно, и окружающие сочувствуют новой невесте, Марии. Петруччо, в свою очередь, недовольный предыдущим браком, выбирает себе на этот раз максимально удобную спутницу — у Марии репутация кроткой, ангелоподобной девушки. Однако и сама Мария, и остальные участники событий обоснованно подозревают, что проблемы не в Катарине, а в Петруччо, и что ангельский характер не спасет от нового цикла насилия.

Собственно комедийная часть начинается тогда, когда Мария, призвав на помощь подруг, решает перевоспитать Петруччо. План состоит в том, чтобы забаррикадироваться в брачной спальне и не допускать консуммации, пока Петруччо не изменит свой подход к женщинам (забегая вперед, скажем, что план сработает успешно). Здесь, как не раз отмечали критики, Флетчер густо почерпнул из «Лисистраты» Аристофана. Но если в «Лисистрате» сексуальный бойкот служит общественным целям в масштабах Афин, то у Флетчера пространство сворачивается до одного-единственного частного дома. Понял бы Флетчер программный тезис Кэрол Хэниш «Личное — это политическое»? Ответ не столь очевиден, как кажется, поскольку сама граница между личным и политическим возникнет лишь в эпоху Просвещения. Так или иначе, Флетчер, создавая бытовую комедию (о «личном»), опирается на комедию политическую. И эта жанровая игра смотрится неожиданно современно.

Между прочим, нам есть чем гордиться — в СССР «Укрощение укротителя» переводили аж дважды: И. Аксенов в 1938 г. и Ю. Корнеев в 1965 г. Пьеса несколько раз ставилась на советской сцене, причем первая постановка состоялась в 1945 г. — за десятилетия до того, как об «Укрощении укротителя» вспомнили в англоязычном мире (там пьеса вернулась на сцену лишь в 1979 г.). Большая ложка дегтя, однако, состоит в том, что качество обоих переводов ужасающее. Даже если отбросить объективные условия советской цензуры нравов, не позволявшей пропустить непристойности (так, в обоих переводах из одной и той же реплики выброшено слово piss), переводчики попросту не поняли большей части текста. Причем Корнеев не только повторил многие ошибки Аксенова, но и добавил собственных, исказив текст почти до неузнаваемости — вплоть до того, что реплику Петруччо, обещающего лишить жену девственности (букв. «обрезать ей хвост»), Корнеев почему-то отдал ее отцу Петронию и превратил в угрозу «я дочь зарежу всем законам назло» (в случае, если она окажется не девственницей). В оригинале, к счастью, подобных дикостей нет, но русскоязычный читатель об этом вряд ли догадается.

Между прочим, нам есть чем гордиться — в СССР «Укрощение укротителя» переводили аж дважды: И. Аксенов в 1938 г. и Ю. Корнеев в 1965 г. Пьеса несколько раз ставилась на советской сцене, причем первая постановка состоялась в 1945 г. — за десятилетия до того, как об «Укрощении укротителя» вспомнили в англоязычном мире (там пьеса вернулась на сцену лишь в 1979 г.). Большая ложка дегтя, однако, состоит в том, что качество обоих переводов ужасающее. Даже если отбросить объективные условия советской цензуры нравов, не позволявшей пропустить непристойности (так, в обоих переводах из одной и той же реплики выброшено слово piss), переводчики попросту не поняли большей части текста. Причем Корнеев не только повторил многие ошибки Аксенова, но и добавил собственных, исказив текст почти до неузнаваемости — вплоть до того, что реплику Петруччо, обещающего лишить жену девственности (букв. «обрезать ей хвост»), Корнеев почему-то отдал ее отцу Петронию и превратил в угрозу «я дочь зарежу всем законам назло» (в случае, если она окажется не девственницей). В оригинале, к счастью, подобных дикостей нет, но русскоязычный читатель об этом вряд ли догадается.

Пьеса Флетчера в XXI в. явно заслуживает нового, более достойного перевода на русский язык. То, что она оказалась вновь забыта у нас как раз тогда, когда на родине Флетчера о ней вспомнили, весьма симптоматично. Как в принципе возможно обсуждать культурный канон и тем более сражаться за него, имея столь короткую историческую память?