Обломовы и Коробочки

Русские классики о ведении домашнего хозяйства

Хозяйственность нельзя отнести к числу тех ценностей, которые русская классика освоила без лишних усилий. Напротив, с ведением хозяйства в нашей литературе, созданной поместным дворянством, долго не клеилось. По просьбе «Горького» Татьяна Трофимова рассказывает, как так вышло и кому удалось наконец примирить литературу и хозяйственную деятельность, в нашей постоянной рубрике «Всевидящее око русской литературы».

Хозяйственность далась русской классике нелегко. Для начала русская литература долго не считала ее за ценность — и сентименталистская, и романтическая традиции рубежа XVIII–XIX веков были больше сосредоточены на богатом внутреннем мире своих не в меру чувствительных и мятущихся героев. Попробуйте представить Печорина, отложившего размышления о собственной разочарованности и севшего внимательно записывать в хозяйственную книгу доходы и расходы. После же, когда в литературу пришла сперва мода на бытописание, а затем и концептуально заточенная на реальность «натуральная школа», выяснилось, что с хозяйственностью все обстоит не так просто. При всей ее прозаичности, умение эффективно вести дела, домашние или усадебные, вызвало в литературе неожиданно масштабную рефлексию, заставив пересмотреть и мировоззренческие, и социальные, и политические основы жизни.

Быт — внутренний и внешний

Хотя Николай Добролюбов и говорил, что в произведениях Пушкина «впервые нам открылся действительный русский мир», все-таки куда больше бытовых подробностей в литературу принес Гоголь, и он же сделал их частью характеристики героя. Трудно представить хотя бы одного помещика из первого тома «Мертвых душ» без окружающего их быта. Куцые «англицкие сады» Манилова, лошади и собаки Ноздрева, воинственная гигантомания Собакевича или патологическая запасливость Плюшкина открывают такие глубины их внутреннего мира, куда не факт что стоит заглядывать. С другой стороны, ни одна из этих характеристик не является примером эффективной или даже подконтрольной разуму хозяйственности. Знаменитое описание жилища Плюшкина, хотя и сыграло немалую роль в превращении его имени в нарицательное, говорит само за себя:

Казалось, как будто в доме происходило мытье полов и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял даже сломанный стул и, рядом с ним, часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же стоял прислоненный боком к стене шкап с старинным серебром, графинчиками и китайским фарфором. На бюре, выложенном перламутною мозаикой, которая местами уже выпала и оставила после себя одни желтенькие желобки, наполненные клеем, лежало множество всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие как в чахотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая, которою хозяин, может быть, ковырял в зубах своих еще до нашествия на Москву французов.

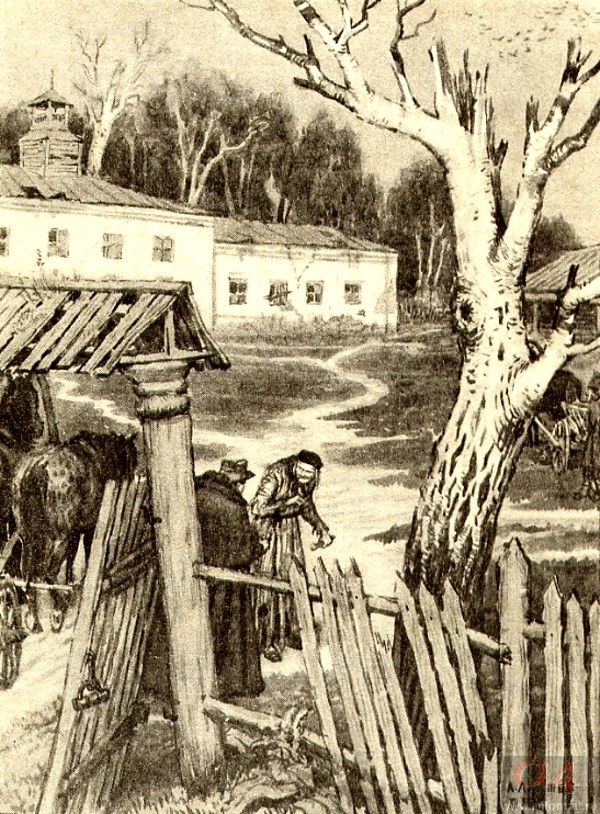

Единственное исключение составляет поместье Коробочки, которое, начиная с пышно взбитых для гостя перин и заканчивая открывшимся Чичикову поутру видом двора и крестьянских домов, говорит об умении хозяйки управляться со своим имуществом. Но и это описание интересно Гоголю прежде всего как внешнее воплощение внутренней жизни героя:

Этот небольшой дворик, или курятник, переграждал досчатый забор, за которым тянулись просторные огороды с капустой, луком, картофелем, свеклой и прочим хозяйственным овощем. По огороду были разбросаны кое-где яблони и другие фруктовые деревья, накрытые сетями для защиты от сорок и воробьев, из которых последние целыми косвенными тучами переносились с одного места на другое. Для этой же самой причины водружено было несколько чучел на длинных шестах с растопыренными руками; на одном из них надет был чепец самой хозяйки. За огородами следовали крестьянские избы, которые хотя были выстроены врассыпную и не заключены в правильные улицы, но, по замечанию, сделанному Чичиковым, показывали довольство обитателей, ибо были поддерживаемы как следует: изветшавший тес на крышах везде был заменен новым; вороты нигде не покосились, а в обращенных к нему крестьянских крытых сараях заметил он где стоявшую запасную, почти новую телегу, а где и две.

Двор Коробочки. Художник А. Лаптев

Двор Коробочки. Художник А. ЛаптевТут, конечно, сразу хочется возразить: а как же знаменитая русская усадьба? Теплая семейная атмосфера Обломовки, идеальное место для отдохновения души, потерянный рай, о котором грезит Илья Ильич, лежа на диване в плоховато прибранной квартире на Гороховой. Ведь это не часть лично его, но все же такое прекрасное место:

Утро великолепное; в воздухе прохладно; солнце еще не высоко. От дома, от деревьев, и от голубятни, и от галереи — от всего побежали далеко длинные тени. В саду и на дворе образовались прохладные уголки, манящие к задумчивости и сну. Только вдали поле с рожью точно горит огнем да речка так блестит и сверкает на солнце, что глазам больно.

С хозяйством словно бы тоже полный порядок. Обильные трапезы, много птицы, по воскресеньям и праздникам — гигантские пироги, всеобщая суета и гостеприимство:

Забота о пище была первая и главная жизненная забота в Обломовке. Какие телята утучнялись там к годовым праздникам! Какая птица воспитывалась! Сколько тонких соображений, сколько занятий и забот в ухаживанье за нею! Индейки и цыплята, назначаемые к именинам и другим торжественным дням, откармливались орехами; гусей лишали моциона, заставляли висеть в мешке неподвижно за несколько дней до праздника, чтоб они заплыли жиром. Какие запасы были там варений, солений, печений! Какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обломовке!

Тем не менее едва ли не первое, что заметили современники после публикации «Сна Обломова» в 1849 году, на десятилетие опередившего сам роман, так это знакомые гоголевские интонации и явное влияние первого тома «Мертвых душ». Да, Обломовка уютна, тепла и душевна, но именно она, окутав своей неспешностью маленького шустрого Илюшу, блокировала его ранние стремления к деятельности. И теперь, лежа в доме на Гороховой, Илья Ильич по-прежнему живет законами Обломовки, которая физически далеко от него, но всегда с ним как часть его характера.

Впрочем, окутывает она своей обаятельной неспешностью и читателя, так что не сразу удается сфокусировать внимание на деталях. Хорошо отлаженное хозяйство? Умелое управление? Эффективность и прибыльность? Вот маленький Илюша решает обежать вокруг дома — и нет, это не про Обломовку:

Двор в Обломовке. Художник М. Я Чемберс-Билибина

Двор в Обломовке. Художник М. Я Чемберс-БилибинаРебенок не дождался предостережений матери: он уж давно на дворе.

Он с радостным изумлением, как будто в первый раз, осмотрел и обежал кругом родительский дом, с покривившимися набок воротами, с севшей на середине деревянной кровлей, на которой рос нежный зеленый мох, с шатающимся крыльцом, разными пристройками и надстройками и с запущенным садом.

Ему страсть хочется взбежать на огибавшую весь дом висячую галерею, чтоб посмотреть оттуда на речку: но галерея ветха, чуть-чуть держится, и по ней дозволяется ходить только «людям», а господа не ходят.

Злополучное письмо старосты о том, что Обломовка снова принесет меньше денег (головная боль Ильи Ильича, которому предстоит мало того что искать новое жилье, так еще и ужиматься в расходах), завершает картину:

А под Иванов день еще три мужика ушли: Лаптев, Балочов, да особо ушел Васька, кузнецов сын. Я баб погнал по мужей: бабы те не воротились, а проживают, слышно, в Челках, а в Челки поехал кум мой из Верхлева; управляющий послал его туда: соху, слышь, заморскую привезли, а управляющий послал кума в Челки оную соху посмотреть. Я наказывал куму о беглых мужиках; исправнику кланялся, сказал он: «Подай бумагу, и тогда всякое средствие будет исполнено, водворить крестьян ко дворам на место жительства», и, опричь того, ничего не сказал, а я пал в ноги ему и слезно умолял; он закричал благим матом: «Пошел, пошел! тебе сказано, что будет исполнено — подай бумагу!» А бумаги я не подавал. А нанять здесь некого: все на Волгу, на работу на барки ушли — такой нынче глупый народ стал здесь, кормилец наш, батюшка, Илья Ильич! Холста нашего сей год на ярмарке не будет: сушильню и белильню запер на замок и Сычуга приставил денно и ночно смотреть: он тверезый мужик; да чтобы не стянул чего господского, я смотрю за ним денно и ночно. Другие больно пьют и просятся на оброк. В недоимках недобор: нынешний год пошлем доходцу, будет, батюшка ты наш, благодетель, тысящи яко две помене против того года, что прошел, только бы засуха не разорила вконец, а то вышлем, о чем твоей милости и предлагаем.

Крестьяне бегут, староста не подает бумаги о розыске, и в ярмарке имение участвовать не будет. Обломов будет жаловаться всем своим гостям на то, что дела идут плохо и староста его расстраивает, но не задаст ни одного вопроса. Потому что для того, чтобы задавать такие вопросы, хозяйство требует совсем другого подхода — как минимум оно должно перестать быть частью персонажа и стать предметом рационального управления. А для этого, как подсказывала интуиция русской классической литературы, требуется совсем другой характер.

Холодный немец, жестокий барин

Первые намеки на необходимость другого характера появляются еще у Пушкина в «Евгении Онегине». Описывая многочисленные умения (и неумения) своего героя, он дает понять, что Евгений не особо разбирается в высоких поэтических материях, зато интересуется экономическими трудами — в частности, уже популярным тогда «Исследованием о природе и причинах богатства народов» — и даже пытается давать отцу советы на тему ведения хозяйства:

Высокой страсти не имея

Для звуков жизни не щадить,

Не мог он ямба от хорея,

Как мы ни бились, отличить.

Бранил Гомера, Феокрита;

Зато читал Адама Смита

И был глубокой эконом,

То есть умел судить о том,

Как государство богатеет,

И чем живет, и почему

Не нужно золота ему,

Когда простой продукт имеет.

Отец понять его не мог

И земли отдавал в залог.

Но пишет Пушкин об этом с большой долей иронии. Прогрессивный Евгений предлагает отцу отказаться от денежных отношений, поскольку при помощи крепостных тот может сразу получать со своих земель «простой продукт». Но куда более практично настроенный отец использует имеющиеся у него ресурсы для наращивания капитала. За это место в романе в свое время зацепился даже Карл Маркс, попытавшийся таким образом указать на несостоятельность теории Адама Смита (и, конечно, на состоятельность своей). Тем более что до практики дело у Евгения не доходит — судя по всему, отец не дает мятущемуся сыну с его инициативами добраться до хозяйства.

Холодный разум и твердая рука как качества, помогающие наладить расстроенные хозяйственные дела, показаны и Александром Герценом в романе «Кто виноват?». Среди героев произведения мелькает некая помещица, которая внезапно осталась вдовой с двумя дочерьми, нуждающимися в хорошем приданом, и нашла в себе волю заняться делами:

Расстройство дел ужаснуло вдову; она плакала, плакала, наконец утерла слезы и с мужеством великого человека принялась за поправку имения. Только ум женщины, только сердце нежной матери, желающей приданого дочерям, может изобрести все средства, употребленные ею для достижения цели. От сушения грибов и малины, от сбора талек и обвешиванья маслом до порубки в чужих рощах и продажи парней в рекруты, не стесняясь очередью, — все было употреблено в действие (это было очень давно, и что теперь редко встречается, то было еще в обычае тогда). И, надобно правду сказать, помещица села Засекина пользовалась всеобщей репутацией несравненной мaтери.

Обложка романа «Кто виноват?»

Обложка романа «Кто виноват?»Между разными бумагами покойного агронома она нашла вексель, данный ему содержательницей какого-то пансиона в Москве, списалась с нею, но, видя, что деньги мудрено выручить, она уговорила ее принять к себе трех-четырех дворовых девочек, предполагая из них сделать гувернанток для своих дочерей или для посторонних. Через несколько лет возвратились доморощенные гувернантки к барыне с громким аттестатом, в котором было написано, что они знают закон божий, арифметику, российскую пространную и всеобщую краткую историю, французский язык и проч., в ознаменование чего при акте их наградили золотообрезными экземплярами «Paul et Virginie». Барыня велела очистить для них особую комнату и ждала случая их пристроить.

Но вскоре выясняется, что вся эта история про железный характер рассказана Герценом почти исключительно для того, чтобы изобразить на ее фоне другую героиню, мягкую и практически беспомощную в глазах своих крестьян. Оставшись такой же вдовой, она не находит в себе сил и растворяется в собственном сыне, любуясь, как он растет в оторванном от реальных задач мире, чтобы вскоре стать классическим «лишним» человеком.

Наконец, тот же «Обломов» дает пример разумного хозяйствования, но только в лице наполовину немца Андрея Штольца. Почти против воли русской матери отец с детства привил Штольцу ряд практических навыков. В их доме, в отличие от близлежащей Обломовки, активность всегда преобладала над ленностью, дела спорились, а маленький Андрюша проводил дни в подвижности и рано начал помогать отцу:

Когда он подрос, отец сажал его с собой на рессорную тележку, давал вожжи и велел везти на фабрику, потом в поля, потом в город, к купцам, в присутственные места, потом посмотреть какую-нибудь глину, которую возьмет на палец, понюхает, иногда лизнет, и сыну даст понюхать, и объяснит, какая она, на что годится. Не то так отправятся посмотреть, как добывают поташ или деготь, топят сало.

Четырнадцати, пятнадцати лет мальчик отправлялся частенько один, в тележке или верхом, с сумкой у седла, с поручениями от отца в город, и никогда не случалось, чтоб он забыл что-нибудь, переиначил, недоглядел, дал промах.

— Recht gut, mein lieber Junge! — говорил отец, выслушав отчет, и, трепля его широкой ладонью по плечу, давал два, три рубля, смотря по важности поручения.

Мать после долго отмывает копоть, грязь, глину и сало с Андрюши.

В результате именно приезда Штольца Илья Ильич ждет как манны небесной — уж тот непременно разберется и со старостой, и с делами в Обломовке, и с переездом. Так все и выходит. А сверх того благодаря Штольцу в жизни Обломова случается краткий всплеск нехарактерной для него активности.

В. В. Морозов. Приезд Штольца

В. В. Морозов. Приезд ШтольцаШтольц ровесник Обломову: и ему уже за тридцать лет. Он служил, вышел в отставку, занялся своими делами и в самом деле нажил дом и деньги. Он участвует в какой-то компании, отправляющей товары за границу.

Он беспрестанно в движении: понадобится обществу послать в Бельгию или Англию агента — посылают его; нужно написать какой-нибудь проект или приспособить новую идею к делу — выбирают его. Между тем он ездит и в свет и читает: когда он успевает — бог весть.

Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь. Он худощав; щек у него почти вовсе нет, то есть есть кость да мускул, но ни признака жирной округлости; цвет лица ровный, смугловатый и никакого румянца; глаза хотя немного зеленоватые, но выразительные.

Движений лишних у него не было. Если он сидел, то сидел покойно, если же действовал, то употреблял столько мимики, сколько было нужно.

Как в организме нет у него ничего лишнего, так и в нравственных отправлениях своей жизни он искал равновесия практических сторон с тонкими потребностями духа. Две стороны шли параллельно, перекрещиваясь и перевиваясь на пути, но никогда не запутываясь в тяжелые, неразрешаемые узлы.

Он шел твердо, бодро; жил по бюджету, стараясь тратить каждый день, как каждый рубль, с ежеминутным, никогда не дремлющим контролем издержанного времени, труда, сил души и сердца.

Но в 1859 году образ Андрея Штольца вызвал у читателей, помимо ожидаемого восхищения, и вопросы: деятельный, успешный, эффективный, умеющий вывести хозяйство из любой степени упадка в прибыльность, но только вот почему Гончаров обходится тут без деталей — не в пример бесконечно подробным описаниям непутевого быта Ильи Ильича? Как же в конце концов познакомиться с искусством хозяйствования?

В этом упреке отразилась наболевшая к тому моменту проблема: при всем желании русских классиков создать образ активного и деятельного героя, они никак не могли увидеть достаточные предпосылки для этого в реальности. Вроде есть стремление сделать что-то, можно получить практически ориентированное образование, но, как и где все это применить в действительности, оставалось загадкой вплоть до начала 1860-х, когда Чернышевский вынес в заглавие романа ключевой вопрос «Что делать?».

Крепостное право — до и после

Ситуация, в которой умение эффективно вести дела оказалось преимущественно уделом барина с жестким характером либо сына управляющего, который наполовину немец по происхождению, во многом объяснялась тем, что хозяйство — в частности, собственное имение — долгое время не казалось героям-дворянам подходящим полем для приложения усилий. Их амбиции простирались шире и требовали решения масштабных проблем — как минимум государственного уровня. Управление же хозяйством как ежедневная рутина делегировалось старосте, приказчику или управляющему, отношения с которым могли складываться очень по-разному:

Он стоял подле письменного стола и, указывая на какие-то конверты, бумаги и кучки денег, горячился и с жаром толковал что-то приказчику Якову Михайлову, который, стоя на своем обычном месте, между дверью и барометром, заложив руки за спину, очень быстро и в разных направлениях шевелил пальцами.

Чем больше горячился папа, тем быстрее двигались пальцы, и, наоборот, когда папа замолкал, и пальцы останавливались; но, когда Яков сам начинал говорить, пальцы приходили в сильнейшее беспокойство и отчаянно прыгали в разные стороны. По их движениям, мне кажется, можно бы было угадывать тайные мысли Якова; лицо же его всегда было спокойно — выражало сознание своего достоинства и вместе с тем подвластности, то есть: я прав, а впрочем, воля ваша!

Так описывает отношения барина и управляющего Лев Толстой в дебютной повести «Детство», первой из знаменитой трилогии. Кажется, что право решать, как именно вести дела и куда тратить доход от имения, должно принадлежать барину. Но пытливый ум маленького Николеньки, чьими глазами показана эта сцена, подмечает, что силы в этой беседе почему-то не на стороне отца, а на стороне приказчика Якова.

— Ах, Боже мой милостивый! что с тобой нынче, Яков? — продолжал он к приказчику, подергивая плечом (у него была эта привычка). — Этот конверт со вложением восьмисот рублей…

Яков подвинул счеты, кинул восемьсот и устремил взоры на неопределенную точку, ожидая, что будет дальше.

— ... для расходов по экономии в моем отсутствии. Понимаешь? За мельницу ты должен получить тысячу рублей... так или нет? Залогов из казны ты должен получить обратно восемь тысяч; за сено, которого, по твоему же расчету, можно продать семь тысяч пудов, — кладу по сорок пять копеек, — ты получишь три тысячи; следовательно, всех денег у тебя будет сколько? Двенадцать тысяч... так или нет?

— Так точно-с, — сказал Яков.

Но по быстроте движений пальцами я заметил, что он хотел возразить; папа перебил его:

— Ну, из этих-то денег ты пошлешь десять тысяч в Совет за Петровское.

Но вот Яков спокойно указывает, что расчеты барина на практике могут оказаться не совсем верны и не факт, что удастся выручить именно столько, а значит, Яков возьмет деньги из доходов имения матери Николеньки, и барин вынужден будет с этим согласиться. Реальная власть не в его руках, и это, по мнению молодого Толстого, очевидно даже ребенку.

Отмена крепостного права (реформа, которой, к слову, многие дворяне, стремившиеся стать деятельными, ожидали с нетерпением, подавали собственные проекты и выражали готовность принять на себя роль мировых судей) поставила их перед необходимостью пересмотреть свое отношение к умению вести дела. Приказчик приказчиком, но невозможность более пользоваться бесплатным трудом крепостных и необходимость выделить освобождаемым крестьянам землю из своих владений, а после устроить свое хозяйство таким образом, чтобы оно при новых расходах продолжало приносить доход, стали настоящей проблемой. Неслучайно историки, споря об эффективности крепостного права в целом, фиксируют в первые годы после его отмены падение доходности и даже разорение многих дворянских имений.

Например, вот сыгравший на опережение и решивший добровольно размежеваться со своими крепостными Николай Петрович Кирсанов объясняет приехавшему домой сыну Аркадию, как теперь обстоят дела:

Николай Петрович Кирсанов. Художник Д. Боровский

Николай Петрович Кирсанов. Художник Д. Боровский— Хлопоты у меня большие с мужиками в нынешнем году, — продолжал Николай Петрович, обращаясь к сыну. — Не платят оброка. Что ты будешь делать?

— А своими наемными работниками ты доволен?

— Да, — процедил сквозь зубы Николай Петрович. — Подбивают их, вот что беда; ну, и настоящего старания все еще нету. Сбрую портят. Пахали, впрочем, ничего. Перемелется — мука будет. Да разве тебя теперь хозяйство занимает?

— Приказчик у тебя все тот же?

— Вот разве что приказчика я сменил. Я решился не держать больше у себя вольноотпущенных, бывших дворовых, или, по крайней мере, не поручать им никаких должностей, где есть ответственность. Il est libre, en effet, — заметил вполголоса Николай Петрович, — но ведь он — камердинер. Теперь у меня приказчик из мещан: кажется, дельный малый. Я ему назначил двести пятьдесят рублей в год.

Когда Николай Петрович размежевался с своими крестьянами, ему пришлось отвести под новую усадьбу десятины четыре совершенно ровного и голого поля. Он построил дом, службы и ферму, разбил сад, выкопал пруд и два колодца; но молодые деревца плохо принимались, в пруде воды набралось очень мало, и колодцы оказались солонковатого вкуса. Одна только беседка из сирени и акаций порядочно разрослась; в ней иногда пили чай и обедали.

Вероятно, для компенсации расходов по найму работников при недоимке оброка пришлось продать лес. Тем не менее Кирсанова можно считать образцом вполне успешного и уже точно прогрессивного помещика, который, предвидя реформу, не стал дожидаться ее, а взял инициативу в свои руки. И хотя его сын Аркадий, оглядывая поля, думает о том, что этот край не может похвастаться «ни довольством, ни трудолюбием», а Базаров, выйдя поутру из дома, замечает, что «местечко-то неказисто», — дела медленно, но устраиваются. Николай Петрович даже думает о том, чтобы завести машины, а это значит, что он в курсе новых сельскохозяйственных веяний и хочет идти в ногу со временем.

Вот утро севера — сонливое, скупое —

Лениво смотрится в окно волоковое;

В печи трещит огонь — и серый дым ковром

Тихонько стелется над кровлею с коньком.

Петух заботливый, копаясь на дороге,

Кричит… а дедушка брадатый на пороге

Кряхтит и крестится, схватившись за кольцо,

И хлопья белые летят ему в лицо.

И полдень настает. Но, боже, как люблю я,

Как тройкою ямщик кибитку удалую

Промчит — и скроется… И долго, мнится мне,

Звук колокольчика трепещет в тишине.

Это стихотворение Афанасия Фета написано в 1842 году, но в целом оно довольно типично для всего творчества поэта, которого современные ему критики любили упрекать в том, что он совершенно не пишет о практической стороне жизни. Все, что интересует поэта при описании быта, — уютный свет в окошке, потрескивающий огонь в очаге, изредка доносящиеся снаружи природные звуки и единичные повседневные детали типа вязания или книжки, которые скрашивают лирическому герою вечер. За следующие полвека его творчество в этом отношении не изменилось, но современники знали, что это всего лишь видимость.

Холод, грязные селенья,

Лужи и туман,

Крепостное разрушенье,

Говор поселян.

От дворовых нет поклона,

Шапки набекрень,

И работника Семена

Плутовство и лень.

На полях чужие гуси,

Дерзость гусенят, —

Посрамленье, гибель Руси,

И разврат, разврат!..

Солнце спряталось в тумане.

Там, в тиши долин,

Сладко спят мои крестьяне —

Я не сплю один.

Летний вечер догорает,

В избах огоньки,

Майский воздух холодает —

Спите, мужички!

Этой ночью благовонной,

Не смыкая глаз,

Я придумал штраф законный

Наложить на вас.

Если вдруг чужое стадо

Забредет ко мне,

Штраф платить вам будет надо…

Спите в тишине!

Если в поле встречу гуся,

То (и буду прав)

Я к закону обращуся

И возьму с вас штраф;

Буду с каждой я коровы

Брать четвертаки

Чтоб стеречь свое добро вы

Стали, мужички…

Такую пародию на стихотворения Фета написал в 1863 году Д. Д. Минаев, и она была лишь одной из немногих. После того как в 1860 году поэт покупает хутор Степановку с 200 десятинами пахотной земли и решает попробовать себя в роли «фермера», а свои размышления по этому поводу вместе с практическими наблюдениями и советами начинает излагать в очерках о ведении сельского хозяйства, современники испытывают к нему циничную нелюбовь. Мечтательный поэт? Да как бы не так!

Афанасий Фет в образе сельского хозяина

Афанасий Фет в образе сельского хозяинаБудучи успешным помещиком, Фет при этом понимает, что умение (или, что чаще, неумение) эффективно вести дела имеет в России 1860-х глубокую психологическую и социальную подоплеку. Он требует от наемных мужиков (того самого «работника Степана») исполнения договорных обязательств, использует в своем хозяйстве машины (и преодолевает сопротивление работников, не готовых трудиться в заданном темпе) и настаивает на приоритете законности (в том числе необходимости нести ответственность за нарушение порядка). Его требования разумны для человека начала XXI века, но современники Фета видят в нем лишь жестокого барина. М. Е. Салтыков-Щедрин даже обвиняет его в человеконенавистничестве (при этом сам с приобретенным поместьем справиться не может), и только Л. Н. Толстой разделяет его идеалы.

Он стоял за каждый свой грош (и не мог не стоять, потому что стоило ему ослабить энергию, и ему бы недостало денег расплачиваться с рабочими), а они только стояли за то, чтобы работать спокойно и приятно, то есть так, как они привыкли. В его интересах было то, чтобы каждый работник сработал как можно больше, притом чтобы не забывался, чтобы старался не сломать веялки, конных граблей, молотилки, чтоб он обдумывал то, что он делает; работнику же хотелось работать как можно приятнее, с отдыхом, и главное — беззаботно и забывшись, не размышляя. В нынешнее лето на каждом шагу Левин видел это. Он посылал скосить клевер на сено, выбрав плохие десятины, проросшие травой и полынью, негодные на семена, — ему скашивали подряд лучшие семенные десятины, оправдываясь тем, что так приказал приказчик, и утешали его тем, что сено будет отличное; но он знал, что это происходило оттого, что эти десятины было косить легче. Он посылал сеноворошилку трясти сено, — ее ломали на первых рядах, потому что скучно было мужику сидеть на козлах под махающими над ним крыльями. И ему говорили: «Не извольте беспокоиться, бабы живо растрясут». Плуги оказывались негодящимися, потому что работнику не приходило в голову опустить поднятый резец, и, ворочая силом, он мучал лошадей и портил землю; и его просили быть покойным.

Именно Левин в «Анне Карениной» помнится нам как тот герой, которому удается достичь золотой середины — успешно вести хозяйство, не будучи при этом жестоким помещиком. И кажется, что все дело в том, что Левину, в отличие от Фета, удается нащупать какие-то тайные пружины народной жизни, отчего мужики называют его «простым барином», относятся к нему с человеческой теплотой и в силу личной симпатии вроде бы работают лучше. Но Толстой описывает попытки Левина внести перемены в управление собственным имением с беспощадной трезвостью: стремления Левина к модернизации, успешности и прибыльности наталкиваются на глухое сопротивление крестьян — просто потому, что у них разные цели. И сколько ни ищи компромисса, даже после отмены крепостного права мир интересов помещика остается отделенным от мира интересов крестьянина непреодолимой стеной.

Что знает народ

Нельзя сказать, что попытки заглянуть за эту стену и понять что-то про народ не предпринимались. Едва в 1840-х годах в литературу пришла «натуральная школа» с ее стремлением к тотальной каталогизации действительности, так сразу взоры ее адептов устремились к народу — в частности, к тому, как устроен его быт.

Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина не залепляла чистых бревенчатых стен; в углу, перед тяжелым образом в серебряном окладе, теплилась лампадка; липовый стол недавно был выскоблен и вымыт; между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтем пшеничного хлеба и с дюжиной соленых огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на нас поглядывать. Не успели мы доесть нашей закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет пятнадцати, кудрявый и краснощекий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца. Кругом телеги стояло человек шесть молодых великанов, очень похожих друг на друга и на Федю. «Все дети Хоря!» — заметил Полутыкин. «Все Хорьки, — подхватил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо, — да еще не все: Потап в лесу, а Сидор уехал со старым Хорем в город… Смотри же, Вася, — продолжал он, обращаясь к кучеру, — духом сомчи: барина везешь. Только на толчках-то, смотри, потише: и телегу-то попортишь, да и барское черево обеспокоишь!» Остальные Хорьки усмехнулись от выходки Феди. «Подсадить Астронома!» — торжественно воскликнул г-н Полутыкин. Федя, не без удовольствия, поднял на воздух принужденно улыбавшуюся собаку и положил ее на дно телеги. Вася дал вожжи лошади. Мы покатили.

Это Тургенев описывает сытый дом, крепкое хозяйство и радующее глаз семейство зажиточного мужика Хоря в очерке «Хорь и Калиныч», ставшем в 1847 году событием. Хорь — крепостной, попросившийся у барина полностью перейти на оброк и построивший дом на болоте у самого леса. Одиночка, умеющий трудиться и способный разумно вести свои дела. Но даже во всех «Записках охотника» (а это больше двадцати очерков исключительно о крестьянах) Хорь составляет скорее исключение. Да и статистика, которую приводят историки, говорит о том, что количество зажиточных (хотя по простому критерию — наличие в хозяйстве больше двух лошадей) крестьян не превышало четверти от общего количества крепостных. Изображение же остальных представителей этого сословия чуть не довело Тургенева до беды, когда в 1852 году цензор по ошибке пропустил его сборник «Записки охотника» в печать.

Яков-Турок в рассказе «Певцы». Иллюстрация к «Запискам охотника». Художник Борис Кустодиев

Яков-Турок в рассказе «Певцы». Иллюстрация к «Запискам охотника». Художник Борис КустодиевСледующие два десятилетия писатели типа Николая Успенского, специализирующиеся на изображении народного быта, с регулярностью живописали все больше картины тяжкой трудовой жизни народа, непреодолимой бедности и ставших привычными страданий.

Были сумерки. Голопятовка с своими сараями, закопченными избами и овинами утопала в сугробах. На реке у почерневшей проруби стояли бабы с толстыми, завернутыми в тряпки ногами: мимо них, с граблями через плечо, шел мужик, осыпанный мякиной; вдали тихо гудел побелевший лес.

Среди крестьянского двора, во многих местах разрушенного, стояли занесенные снегом, шершавые клячи и овцы, подбирая солому; под навесом жались воробьи, колыхалось замерзлое белье, валялись обледенелые колеса, плетушки и разная рухлядь. Баба в худеньком кафтане, высоко подпоясавшись тряпкой, несла вязанку хворосту; шла метель; с поветей валил снег и крутился по двору.

В голопятовскую улицу въезжал с хриплым криком торгаш. Он остановил лошадь и вошел в темную избу задолжавшего ему мужика. Сняв шапку, торгаш крикнул:

— Кто дома?

На печи раздался удушливый кашель больной старухи; на земляном полу чавкал поросенок.

Даже когда к 1870-м годам интеллигентному дворянству снова показалось, что народ все-таки знает что-то специальное и надо рассмотреть его жизнь еще раз поближе, полярность изображений быта сохранялась. Наблюдающим за результатами «хождения в народ» открывались все те же результаты — или эпические, почти былинные полотна из жизни простого народа, который умеет управляться с этой жизнью, или картины народной бедности и несчастий, заливаемых изрядным количеством алкоголя.

Хотя к тому моменту народ уже прочно стал предметом идеологической борьбы. Сначала писателям-демократам, а потом и писателям-народникам в силу околореволюционных убеждений было выгодно изображать народ живущим бедно и плохо. Дворянская же интеллигенция настолько погрузилась в личный экзистенциальный кризис, что именно в народе искала намеки на выход из него, как в свое время Толстой увидел в нем возможность преодолеть сугубо личный «арзамасский ужас» перед смертью.

Решение пришло под конец века оттуда, откуда его в принципе все это время и ждали. Профессиональный писатель, врач по образованию, не дворянин, но и не выходец из народа, тем не менее этот народ хорошо понимающий — А. П. Чехов стал воплощением мечты нескольких поколений о деятельном герое:

Станция Лопасня, Московско-Курской. Это наш новый адрес. А вот вам подробности. Не было хлопот, так купила баба порося. Купили и мы порося — большое громоздкое имение... 213 десятин на двух участках. Чересполосица. Больше ста десятин лесу, который через 20 лет будет походить на лес, теперь же изображает собой кустарник. Называют его оглобельным, по-моему же к нему более подходит название розговой, так как из него можно изготовлять только розги. Это к сведению гг. педагогов и земских начальников... Фруктовый сад. Парк. Большие деревья, длинные липовые аллеи. Сараи и амбары недавно построены, имеют довольно приличный вид…

Вся усадьба загорожена от мира деревянной оградой на манер палисадника. Двор, сад, парк и гумно также отделены друг от друга оградами. Дом и хорош и плох. Он просторнее московской квартиры, светел, тепел, крыт железом, стоит на хорошем месте, имеет террасу в сад, итальянские окна и проч., но плох он тем, что недостаточно высок, недостаточно молод, имеет снаружи весьма глупый и наивный вид, а внутри преизбыточествует клопами и тараканами, которых можно вывести только одним способом — пожаром: все же остальное не берет их.

В 1892 году Чехов покупает Мелихово и, не делегируя никому управление и не тушуясь перед крестьянами («Я не барин, я — доктор»), принимается за дела. Он устанавливает режим трудового дня и распределяет хозяйственные роли в семье: брат занимается полевыми работами, сестра следит за садом и огородом, отец расчищает дорожки, мать ведет домашнее хозяйство. Первая весна дается поместью нелегко, но, чем дальше, тем более уверенно Чехов разворачивает свою деятельность: распахивает поля, высаживает фруктовый сад, строит пожарный сарай, сначала одну школу, потом другую и устраивает врачебный кабинет, функционирующий до сих пор.

Он уже не обсуждает годами, подобно многим русским помещикам, какие бы новшества принести в хозяйство и дадут ли они результат, не жалуется на плохих работников, мотивировать которых не могут даже договорные денежные отношения, не считает, что собственное имение мелковато для деятельности — наконец, просто ведет как врач прием населения, не особо рефлексируя на тему какого-то удивительного знания, таящегося внутри простого народа. Спустя несколько десятилетий мучительного налаживания литературных контактов с реальностью Чехов покорил область практического ведения хозяйства, завершив классический век русской литературы.