Несущие в пропасть

Об одной из главных вещей позднего Мисимы

Кадр из фильма «Мисима: последние дебаты» (2020)

В 1969 году Юкио Мисима написал одно из самых важных своих произведений — роман «Несущие кони», входящий в тетралогию «Море изобилия» и отражающий, как водится, неоднозначные чувства автора к родной стране и ее обществу. Дмитрий Карасев перечитал это замечательное произведение и объясняет, почему советует читателям «Горького» сделать то же самое.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

«Несущие кони» — второй роман тетралогии Юкио Мисимы «Море изобилия». Его действие разворачивается в Японии межвоенного периода. Роман отчетливо передает дух этого рокового для страны времени. Тем «Несущие кони» и интересны. Идеи буддизма, синтоизма, перерождения, чистоты и очищения, которым в целом посвящена тетралогия, отходят на второй план. «Несущие кони» — книга о том, как на фоне обнищания деревни и обогащения дзайбацу во время Великой депрессии Япония сдвинулась вправо. Как известно, этот сдвиг окончился для нее катастрофой и поражением во Второй мировой войне. Агентами этого рокового сдвига стали описанные в романе студенты и офицеры, грезившие об очищении страны от коррупции и восстановлении самурайской чести и доблести, воплощенных в идеях «реставрации Сева». Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад.

Сюжет романа выстроен вокруг неудавшейся попытки молодых (даже малолетних) заговорщиков убить дюжину высокопоставленных чиновников и бизнесменов, замешанных в коррупции, с целью введения в стране чрезвычайного положения и восстановления абсолютной власти императора, но фактически диктатуры военных. Сразу после политических убийств заговорщики, вдохновленные книгой о восстании «Союза Божественного ветра» («Союза камикадзе») 1872 года, планировали покончить с собой. Их провалившаяся попытка переворота вызвала широкую общественную поддержку и сочувствие. Заговорщикам также в собственных интересах тайно помогали военные, но в решающий момент оставили их.

Пожалуй, это основной сюжет романа «Несущие кони», естественно не передающий всех поднятых в нем вопросов. Иногда он даже выглядит всего лишь фоном, а на передний план выходят диалоги, эмоции и размышления героев, отступления.

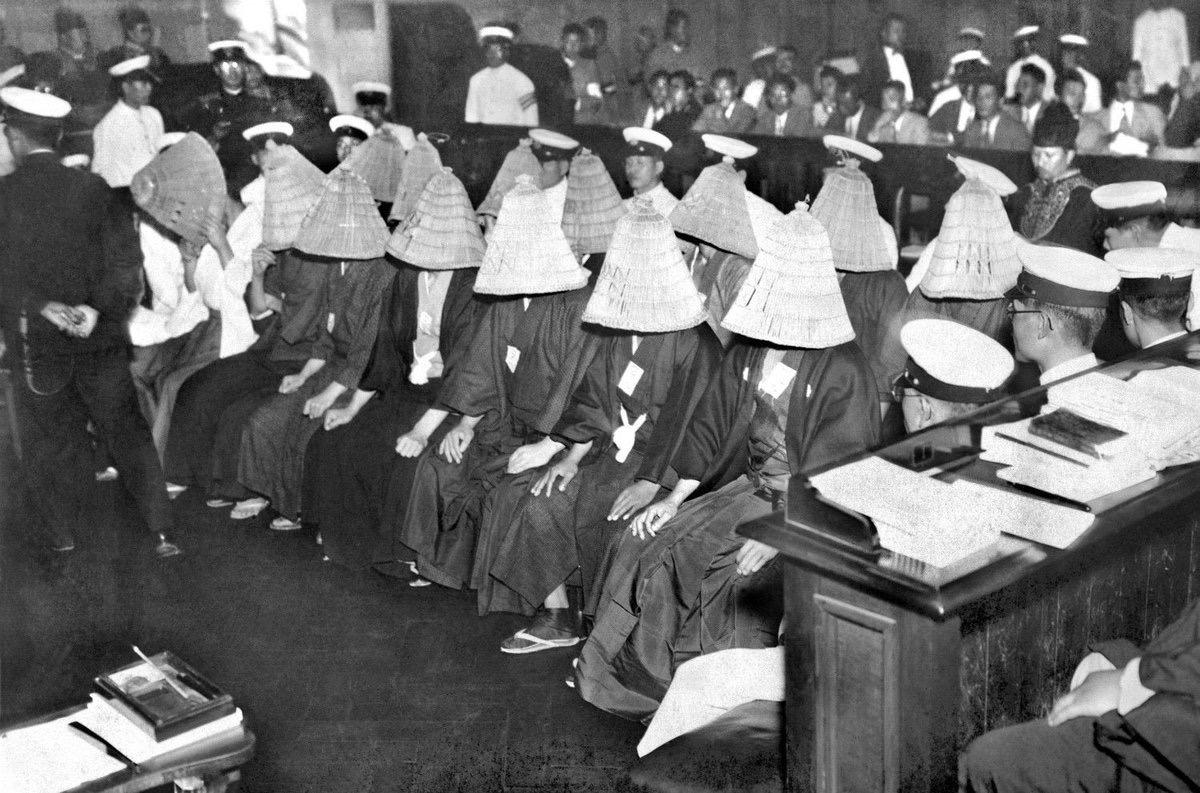

Небольшая историческая справка: ключевыми (трагическими) эпизодами консервативного поворота Японии в межвоенный период стали попытка госпереворота со стороны «Лиги крови» (1932) и путч 1936 года, организованный движением «Молодые офицеры». В обоих случаях заговорщики планировали убийства влиятельных либеральных чиновников и бизнесменов с целью искоренения коррупции, отказа от республиканизма и восстановления абсолютной власти императора. Их жертвами стали премьер-министр, министр финансов и генеральный директор корпорации «Мицуи». После этих инцидентов решающую роль в японской политике, как того и добивались заговорщики, стали играть военные.

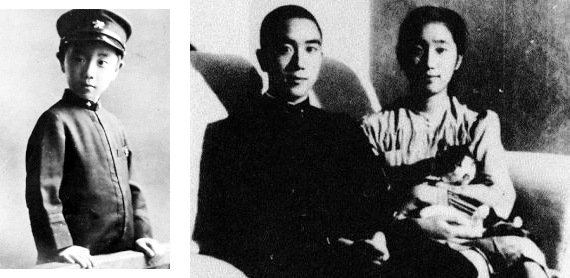

«Несущие кони» с известной долей литературного вымысла рассказывают о «Лиге крови». Мисима сам был ультраправым активистом и в чем-то симпатизировал героям своей книги. Однако сказать, что он их идеализирует, было бы преувеличением. Скорее он их анатомирует, как анатомирует и все японское общество того периода, выставляя неприглядное напоказ.

В этом романе нет протагонистов и антагонистов, у всех персонажей есть нелицеприятная изнанка, которую Мисима нарочно демонстрирует. Ему удается показать, что своим относительным благополучием столичные студенты-заговорщики оказываются обязаны тем, кого намеревались убить. В отдельные моменты они предстают сопливыми идеалистами, не вызывающими ничего, кроме горькой иронии; в другие — выступают трагическими героями, которые единственные из всех оказались способны следовать своим принципам, пусть и в духе донкихотства. Однако малодушие, интриганство, оппортунизм и своекорыстие японского истеблишмента также не вызывают симпатии. Реальность, от которой частично осознанно, отчасти бессознательно отгораживались японские элиты, была самоочевидна: «дети» предпочли смерть жизни в коррумпированном мире «отцов».

В «Несущих конях» представлены два мира. С одной стороны — подростки-праворадикалы во главе с Исао, одержимые идеями очищения и восстановления испорченного порядка С другой — истеблишмент, одержимый своей исключительностью, статусом, комфортом и придворным интриганством, — это мир Хонды, персонажа первой книги тетралогии, который ко времени действия «Коней» дослужился до высокопоставленного судьи. Несмотря на различия, оба мира в равной степени находятся в плену своих идей и оторваны от реальной жизни.

В своем гротескном виде мир истеблишмента предстает во время ужина на вилле у барона Синкавы, где собрались знать и министры. Ужин проходит под тщательным надзором полиции, поскольку большинство из присутствующих в «черных списках» — и правых, и левых, они не раз получали письма с угрозами и становились объектами атак. Внутренняя ирония романа в том, что Мисима описывает этот ужин прямо после главы, в которой подростки-заговорщики составляют список жертв, споря о том, кого надо убить первым, чтобы в японской политике и жизни что-то изменилось.

Высокопоставленные фигуранты списка предстают на этом ужине в нелицеприятном свете. Они оторваны от реальности, они легко готовы жертвовать своими соотечественниками в угоду собственным и великодержавным интересам (которые не слишком различают), они пропитаны европейским духом и воспринимают обыкновенных японцев почти как дикарей или малых детей, которых они вынужденно опекают, зная, что на самом деле нужно этому «дремучему народу» — крепкая национальная валюта. Их диалоги изрядно напоминают беседы членов клуба британской колониальной администрации из «Дней в Бирме» Оруэлла:

«И все-таки жену барона переполняла энергия. Она не могла считать себя членом „вымирающего класса“. <...> Они воображали себя белыми людьми, вынужденными жить в какой-то варварской стране. Им было здесь любопытно, и в то же время они хотели вернуться „домой“, в Лондон. Госпожа Синкава любила время от времени повторять: „Как я устала от этой Японии“.

Ее приятельница, которая путешествовала по Индии, рассказала как-то, что ребенок в знакомой ей индийской семье умер от укуса ядовитой змеи, спрятавшейся на дне ящика с игрушками, — она укусила его, когда он сунул туда руку.

— Вот такова и Япония, — сказала на это супруга барона. — Протяни сюда в шутку руку, так на дне окажется змея, которая своим ядом убьет невинного, чистого человека».

Придворные также спорят об экономике, золотом стандарте и рефляции:

«К тому же политика экономии денежных средств непопулярна, а политика инфляции способствует популярности. Однако только мы знаем, в чем состоит счастье нашего наивного народа, и стремимся его приблизить, оттого и неизбежны определенные жертвы.

— И в чем же состоит это полное счастье? — с нажимом спросил виконт.

— А вы не знаете? — Курахара, словно поддразнивая собеседника, тепло улыбнулся и чуть-чуть склонил голову набок. <...>

— Не знаете? Это... стабильность денежной единицы! <....>

Экономика не благотворительность, поэтому нужно рассчитывать на то, что десятью процентами придется пожертвовать. Оставшиеся девяносто наверняка будут спасены. Оставьте положение как оно есть, и будут уничтожены все сто процентов.

— Другими словами, крестьяне, которые составляют эти десять процентов, должны умереть с голоду, — виконт Мацухира довольно опрометчиво употребил выражение „умереть с голоду“: люди, собравшиеся в таком месте, эмоционально не могли его воспринять».

В период интербеллума дефляционная политика, твердая валюта и золотой стандарт не только служили интересам владельцев капитала внутри страны, но и снижали стоимость иностранных займов для имперских войн.

На другом полюсе находится 18-летний Исао, сын Сигэюки Иинумы — владельца частной школы в Токио, который прежде был гувернантом в знатном доме и сам не так давно выбился в люди. Благодаря этому Исао, восходящая звезда кэндо, огражден от голода, грозящего его менее удачливым деревенским сверстникам. В частной токийской школе, которую когда-то окончил и сам автор романа, массовое обнищание было незаметно, однако его отголоски постоянно присутствуют в романе то здесь, то там:

«За спиной студентов из большого города не маячила тень недоедающих крестьянских и рыбацких детей, число которых уже достигло двухсот тысяч. <...> Передавали, что рассказы о том, как в начальной школе в Фукугавасунате дети уносили специально выдаваемый им на завтрак рис домой, чтобы накормить своих младших сестер и братьев, беспокоили инспекторов, но здесь не было выходцев из той школы».

Жизнь Исао строится вокруг понятия «чистоты», которой постоянно угрожают «компромиссы». К примеру, он ощущает свою «чистоту» оскверненной, когда примкнувший к заговорщикам слуга Сава рассказывает ему, откуда отец Исао взял денег, чтобы открыть школу. С матерью Исао также все непросто: его отец, с которым она бежала из знатного дома, не может простить ее за любовную связь с бывшим хозяином.

С персонажем Исао связан характерный для всего творчества Мисимы мотив влечения к смерти и уничтожения прекрасного. Мир Исао представлен через идеалы и действия участников «Союза Божественного ветра», о которых он узнает из книги Цунанори Ямао (естественно, вымышленной). Исао мечтает умереть достойной смертью, подобно тем, кто восстал с мечами в руках против целой армии. Девиз группы единомышленников, придуманный им, гласит: «Учиться чистоте у „Союза возмездия“!» Исао предлагает эту книгу всем, кому желает открыться и чьей поддержкой хочет заручиться, чтобы посмотреть на их реакцию.

Роман «Несущие кони» также интересен использованием приема с «книгой в книге» для стирания грани между читателем и персонажем. Его суть описана в эссе Борхеса «Скрытая магия в „Дон Кихоте“» — персонаж читает книгу о самом себе, в библиотеке Дона Кихота обнаруживается «Галатея» Сервантеса, Гамлет смотрит постановку о самом себе, Шахерезада, чтобы не быть убитой, начинает рекурсивно рассказывать султану историю о нем же самом и о себе: «Подобные сдвиги внушают нам, что если вымышленные персонажи могут быть зрителями или читателями, то внешние по отношению к ним читатели или зрители тоже, возможно, вымышлены. Всемирная история — это бесконечная книга, которую все люди пишут и читают и стараются понять и в которой также пишут их самих».

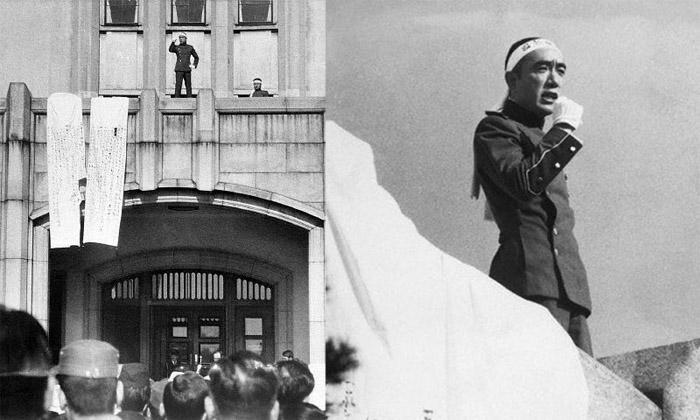

Исао, безусловно, японский Дон Кихот. Все бунтовщики-идеалисты из «Союза возмездия», которые не были убиты солдатами, покончили с собой, однако Исао не считает их попытку восстания неудавшейся и желает повторить их подвиг. Исао тщательно подбирает соратников и уделяет большое внимание поддержанию высокого морального духа, подражая героям прошлого, — все-таки они «люди, выбравшие смерть». (Выход «Несущих коней» от «инцидента Мисимы» отделяет всего один год — это важно. Стоит также отметить, что из-за своей эксцентричности писатель имел репутацию провокатора и позера и неоднократно получал угрозы от японских праворадикалов.)

Основные приготовления Исао заключались в поиске единомышленников. Первым, кому передал книгу и открылся Исао, был Хонда. «Несущих коней» можно прочесть как «Отцов и детей», и Хонда — один из тех, кому выпала роль отцовской фигуры. Говоря о нем, неизбежно придется обратиться к мотиву перерождения. Во-первых, он видит в Исао реинкарнацию своего погибшего близкого друга из «Весеннего снега» (первой части тетралогии) — Киеаки. Во-вторых, он перерождается сам, покидая мир истеблишмента, чтобы защищать Исао в суде.

Хонда занимает промежуточное положение между миром молодых идеалистов и миром старых прожженных либералов. В начале книги он изображен внешне успешным судьей средних лет, ведущим респектабельную жизнь и пользующимся уважением коллег, однако его внутренний мир — это катастрофа, герметичный мирок правовых теорий и переработок. По его собственному замечанию, он почти ничего не чувствует, ничто не может вызвать в нем глубоких эмоций. Ничто, кроме глубокой раны, оставленной в нем трагичными событиями из первой книги тетралогии — «Весенний снег». Хонда буквально путает сны и воспоминания о погибшем друге Киеаки с реальностью, но молчит об этом. Он неискренен с женой, у них нет детей, их семейные отношения холодны, а приемы гостей выверены как механизм кукольного домика.

Все меняется после встречи с Исао. Хонду пронзает мысль, что тот реинкарнация Киеаки, тем более что Киеаки из снов говорил, где и когда они снова встретятся. Эта навязчивая мысль не дает Хонде покоя, «лишает его рациональности» и подталкивает к неудачной попытке сближения с Исао. Хонда пытается выяснить у отца Исао, который был гувернантом Киеаки и сыграл свою роль в его гибели, осознает ли тот то, что открылось Хонде. Книга о «Союзе возмездия» не вызывает в Хонде глубокого отклика. Напротив, он пытается предостеречь Исао от проведения исторических аналогий. Это отталкивает юношу.

В письме Хонды Исао и его многочисленных размышлениях в романе содержится предостережение молодому поколению, которому юный и горячий Исао, верящий лишь в силу своего меча и свою чистоту, конечно, не внемлет:

«Хонда увидел внутренний мир [Исао], свойственный человеку только в таком возрасте, мир, где не делается различия между своими и чужими чувствами, где свои чувства и чувства других людей воспринимаются одинаково, словно узор — горошек на грубой темно-синей ткани. <...>

Книга просветила меня, но мои ощущения от прочитанного не похожи на твои, и мне хотелось бы подробнее написать тебе об этом. <...> Я не уверен, что и в твоем возрасте я испытал бы те же чувства, что и ты. Я скорее посмеялся бы над людьми, которые, несмотря на то, что ничто человеческое было им не чуждо, поставили всё на карту своим безрассудным выступлением.

Зная заранее, что это бесполезно, я все-таки хочу предостеречь тебя: „История „Союза возмездия“ — трагедия, описание политического события, с начала до конца напоминающее художественное произведение, тщательно подготовленный эксперимент, в котором проявилась столь редкая чистота человеческих страстей, но не следует смешивать это местами похожее на чудесный сон повествование с сегодняшней реальностью. <...>

Опасность этого произведения в устранении противоречий: автор, Цунанори Ямао, изображает в нем только преданность делу, наверняка для того, чтобы сделать содержание, изложенное в тонкой брошюре, целостным, он сознательно пренебрег многими вещами. Эта книга слишком заострена на чистоте помыслов, составлявших суть восстания, все остальное принесено в жертву объему книги. [Обзор мировой истории, в том числе исторических обстоятельств реставрации Мэйдзи, опущен].

Чтобы понять историю, необходимо тщательно изучать сложные, противоречащие друг другу частности, которые и создают то или иное время, и по ним определять суть целого, исследовать элементы, сообщающие частностям их особенности, и подвергать их общему, взвешенному анализу. <...> Дело в том, что в любой период времени настоящее ограничено видением отдельной личности, и охватить его целиком чрезвычайно сложно. <...> Изучать историю решительно не означает принимать некоторые частные особенности прошлого или абсолютизировать частные особенности настоящего. Не приходить в восторг, когда сложенная из разрозненной мозаики прошлого картинка вписывается в настоящее. Подобное — просто игра в историю, детское развлечение. <...> Молодых людей нужно более всего предостерегать от смешения понятий „чистота“ и „история“. Опасность твоего увлечения „Историей „Союза возмездия“ видится мне именно в этом.

<...> Ирония взаимоотношений истории и человеческой воли состоит в том, что люди, обладающие волей, неизбежно терпят крах, „причастность“ к истории может быть только невольной».

Естественно, Киеаки из «Весеннего снега» не просто друг Хонды из прошлой книги, а символ старой аристократической Японии до реставрации Мэйдзи. Аналогичным образом Исао — не просто кэндоист-камикадзе, начитавшийся всякого, — он символ неудавшейся «реставрации Сева» и всей межвоенной Японии, достигшей определенных успехов, но которую ждет сокрушительное поражение. Она с ее милитаризмом и идеей чистоты опасна сама для себя, что и пытается донести Хонда.

Между Киеаки и Исао есть и другие связи, фактические и метафизические, которые читатель, знакомый с сюжетом «Весеннего снега», сможет обнаружить, настроившись на нужный лад. Одна из очевидных биографических связей — отец Исао, Сигэюки Иинума, который был гувернантом Киеаки. Он уже потерял своего воспитанника и теперь не хочет потерять и сына. Еще одна — принц крови Тонн, также косвенно причастный к гибели Киеаки и принимающий у себя Исао с лейтенантом Хори. Есть между Киеаки и Исао немало различий — новая Япония, даже несмотря на коррупцию, существенно физически окрепла по сравнению со старой.

Олицетворением военных в целом и молодых офицеров в частности в романе, безусловно, служит лейтенант Хори. Читателю просто необходимо обратить внимание на то, как реальный лейтенант отличается от образа, нарисованного в воображении Исао:

«Вряд ли лейтенант проявит такое же малодушие, как судья Хонда. <...> Он [Исао] хорошо сознавал, что сейчас не Мэйдзи, когда воины бились с правительственной армией мечами, когда противник и все фигуры были видны ясно, как на шахматной доске. Знал, что теперь благородный дух скрывается в армии: там скорбят и негодуют по поводу того, что военная клика, связанная с высшими сановниками, строит армию по типу Армии правительства Мэйдзи».

Реальный Хори — достаточно умелый интриган, приглашающий к себе много молодежи, вероятно, чтобы обзавестись полезными связями и влиянием, довольный знакомством с сыном директора частной школы. Можно сказать, что он использует одержимость Исао идеями служения императору, чтобы выставить себя в хорошем свете перед принцем Тонном. Хори избегает открыто реагировать на идеи книги о «Союзе возмездия» — он всем своим видом показывает, что тоже недоволен государственной коррупцией и особенно сокращением военных расходов:

«После того как кончились деликатные вопросы, лейтенант [Хори] с пылом, увлекательно рассказал им о многом. Об унижающей страну внешней политике, об экономике, которая ничего не делает для того, чтобы спасти от обеднения деревню, о разложении политиков, о наглом поведении компартии, о том, что политические партии продолжают притеснять военных, призывая к сокращению вооружения и уменьшению наполовину числа дивизий. Лейтенант упомянул о финансовой клике Синкава, целиком посвятившей себя скупке долларов, Исао приходилось слышать об этом от отца, но, по рассказам лейтенанта, в событиях пятнадцатого мая финансовая клика Синкава проявила поразительную самодисциплину».

Впервые Исао с единомышленниками встречаются с лейтенантом Хори в старом пансионате для военных, где Хори снимает комнату. Это старая двухэтажная усадьба, которую старик — ветеран еще Японо-китайской войны — переделал в пансион во время Русско-японской. В этом доме Исао неспроста испытывает «сладкое дежавю». В конце романа владелец пансиона станет важным свидетелем на суде над Исао и его товарищами. Лейтенант Хори же, неизвестно — по случайности или спланированно — незадолго до решающих событий будет приказом направлен в Квантунскую армию, в Маньчжурию. (Этот неожиданный поворот сюжета можно прочесть как догадку Мисимы о том, зачем еще нужен был империализм — чтобы отправить недовольных военных подальше, желательно на гибель.) На последней встрече с Исао Хори призывал его и его единомышленников отказаться от задуманного, но главное — убрать все упоминания военных из листовок, которые собирались распространить заговорщики. Отказ военных от поддержки расколол заговорщиков. Вскоре их арестовала полиция. По всей очевидности, прототипом лейтенанта Хори был Исивара Кандзи, военный и теоретик «финальной мировой войны», вдохновивший «путч молодых офицеров», но публично осудивший его.

Призрак японских левых в «Несущих конях» тоже присутствует, но намеренно обрывочно, в основном в контексте мрачных картин пенитенциарной системы. А вот образ коней, вынесенных в заглавие, символизирует молодых японских праворадикалов, не знающих узды и собирающихся расправиться с теми, чьим усилиям обязаны, — олигархов Мейдзи, дзайбацу. К 1930-м реставрация Мейдзи и парламентаризм стали таким же неотъемлемым символом Японии, как когда-то были самураи и дайме, которых они стремились уничтожить. Символом «ревущих 20-х» в США и Европе стал «Великий Гэтсби». Япония периода Тайсе особенно не ревела (хотя и богатела), однако 30-е для нее точно стали «несущими» — в пропасть.