Несчастливы по-своему

Семейные ценности в русской литературе XIX века

В известных ассоциациях (фрукт: яблоко, поэт: Пушкин) семейные ценности в русской литературе прочно закреплены за романом Л. Н. Толстого «Война и мир» — «мысль семейную» следует искать именно там с подачи самого автора. Но надо уточнить, что близкая к идеальной «мысль семейная» там живет в основном в семье Ростовых. Любящие родители Наташи, Веры, Николая и Пети — добрые, мягкие, душевные и щедрые, образец тех гостеприимных семей, коими славилась Москва до пожара 1812 года. Отсвет идеальной семейственности лежит на «гнездах», свитых Наташей и Николаем. Правда, как известно, «идеал» четы Безуховых больше подходит в качестве темы для вечных (анти)феминистических дискуссий, чем для чистого образца: из Наташи получилась «сильная, красивая и плодовитая» самка, при этом сама семья выглядит забавным сплавом патриархальности и подкаблучничества:

Наташа до такой степени опустилась, что ее костюмы, ее прическа, ее невпопад сказанные слова, ее ревность — она ревновала к Соне, к гувернантке, ко всякой красивой и некрасивой женщине — были обычным предметом шуток всех ее близких. Общее мнение было то, что Пьер был под башмаком своей жены, и действительно это было так. С самых первых дней их супружества Наташа заявила свои требования. Пьер удивился очень этому совершенно новому для него воззрению жены, состоящему в том, что каждая минута его жизни принадлежит ей и семье; Пьер удивился требованиям своей жены, но был польщен ими и подчинился им.

Подвластность Пьера заключалась в том, что он не смел не только ухаживать, но не смел с улыбкой говорить с другой женщиной, не смел ездить в клубы на обеды так, для того чтобы провести время, не смел расходовать деньги для прихоти, не смел уезжать на долгие сроки, исключая как по делам, в число которых жена включала и его занятия науками, в которых она ничего не понимала, но которым она приписывала большую важность. Взамен этого Пьер имел полное право у себя в доме располагать не только самим собой, как он хотел, но и всей семьею. Наташа у себя в доме ставила себя на ногу рабы мужа; и весь дом ходил на цыпочках, когда Пьер занимался — читал или писал в своем кабинете.

Счастливы и Николай Ростов с Марьей: пожалуй, их счастье выглядит более убедительным — скорее оттого, что большую часть программного пыла автор истратил на Безуховых, изрядно нагрузив нарратив пространными моралистическими вставками и пояснениями, почему именно жене не стоит прихорашиваться для мужа и отчего сама жизнь в большой семье экономически выгодна.

Все остальные (многочисленные) семьи в «Войне и мире» (если отвлечься от художественного гения Толстого и говорить только о содержательной стороне дела) представляют собой поучительные «кейсы» о том, какие нравственные, физиологические, психологические и социальные ошибки и ложные пути могут быть в браке. В выводах своих Толстой, как известно, антиплюралистичен: счастливый брак можно построить лишь по одному образцу (см. эпилог романа), более того — «все счастливые семьи похожи друг на друга» (как мы все знаем из другого романа Толстого).

Эта формула (в полном ее варианте) универсальна: в самом деле, подавляющая часть русской литературы, имеющая своей тематикой и проблематикой семейные ценности, занимается именно оставшимся спектром — разнообразием семей несчастливых, несчастливых каждая по-своему. Несчастливые семьи — мейнстрим русской литературы. Однако странно было бы думать, что русские писатели, выступая в традиционной роли пророков и проповедников идей, занимались расшатыванием устоев или «очернением» действительности. Идеал семейственности был всегда одним из важнейших в отечественной литературе, но разрабатывался он, так сказать, отрицательно.

Для определения упомянутого разнообразия, спектра вариантов семейного уклада, стоит обозначить его полюсы, крайние рамки, а также сделать хотя бы самое общее хронологическое ограничение — веком девятнадцатым, как уже почти свободным от жанровых установок, но не совсем свободным от нормативности. Итак, на одном полюсе — программное и во многом автобиографическое семейство Константина и Кити Левиных из «Анны Карениной», с другой — схематически-программная семья Лопуховых из романа «Что делать?» Н. Г. Чернышевского. Для Левина любовь неотделима от брака:

Любовь к женщине он не только не мог себе представить без брака, но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Его понятия о женитьбе поэтому не были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих общежитейских дел; для Левина это было главным делом жизни, от которого зависело все ее счастье.

Слева: иллюстрация к роману «Что делать»?; справа: Пьер и Наташа с детьми

Слева: иллюстрация к роману «Что делать»?; справа: Пьер и Наташа с детьми

Обретя это законное счастье, Левин ревностно ищет правильного пути для себя и семьи, серьезно и ответственно старается решать этические, религиозные и бытовые вопросы на пути к семейному счастью. Идеал семьи здесь, во многом совпадающий со взглядами Толстого, вполне патриархальный (что думает Кити, читатель в основном может только догадываться — она, как и полагается патриархальной жене, выстраивает свою роль в браке в соответствии со взглядами мужа). Обратный полюс — семья Лопуховых в романе «Что делать?» с ее схематичным идеалом разумного брака. Роман выглядит подробным и продуманным руководством к действию: как основать новую семью на свободных началах, самоликвидироваться в случае влюбленности жены в друга, сделать экономически выгодный стартап и со всем этим устремиться в новое прекрасное будущее.

«Как утопический роман „Что делать?” предлагает модель идеального жизнеустройства. Так, роман учит, как уладить конфликт с деспотическими родителями, изгнать ревность из супружеских отношений, вылечить девушку, умирающую от любви, и перевоспитать проститутку, и как платить за квартиру при ограниченных средствах. Ничто не обходится вниманием, начиная от теоретических оснований нового общественного порядка вплоть до мелких практических подробностей, до расположения комнат в коммуне и в частной квартире, до диеты, до стоимости и качества зонтиков в рационально организованном домашнем хозяйстве новых людей», — пишет И. Паперно, автор великолепной книги «Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма».

В основе сюжета романа — фиктивный брак молодого человека по фамилии Лопухов и Веры Павловны, красивой барышни, страдающей от гнета семьи и угрозы брака с плохим человеком. В отличие от традиционной семьи, давно превратившейся в тюрьму, брак «новых людей» заключается прежде всего для освобождения женщины. Чернышевский настаивает, что «фиктивный» брак молодых людей (который через некоторое время все же переходит и в плотский союз) на самом деле является как раз истинным — в отличие от традиционных супружеских отношений. Супруг Лопуховых объединяют подлинные связи общих идей и отношения к любви: любовь также должна быть разумной.

Роман, как известно, вызвал скандал. Но, как ни странно, несмотря на свои революционно-демократические взгляды, автор вовсе не намеревался «подрывать устои» традиционных ценностей: «…вопреки мнению некоторых критиков-современников, та форма супружеской измены, которую Чернышевский защищает в романе, нимало не направлена на подрыв и разрушение общества. То, что предстает перед читателем как супружеская измена, „наличие негативности внутри общественной структуры”, для Чернышевского было фундаментом эмоциональной гармонии и социального равновесия», — аргументированно утверждает И. Паперно.

Однако, если отойти в сторону от произведений программных и/или тенденциозных и кинуть взгляд на литературу между двумя полюсами — точнее, на тему семейную в этой литературе, — то образ семей будет варьироваться в рамках от «все сложно» до «чудовищно».

…Русский быт,

Увы! совсем не так глядит, —

Хоть о семейности его

Славянофилы нам твердят

Уже давно, но виноват,

Я в нем не вижу ничего

Семейного…

— сетовал Аполлон Григорьев.

Славянофилы и правда «твердили», но в массе своей (если можно говорить о «массе» применительно к нескольким семьям) их семейный быт тоже не был образцом идиллии: так, Иван Аксаков женился поздно и детей не имел, его старший брат Константин умер холостяком, так же, как и, пожалуй, самый умный из славянофилов — Юрий Самарин. Впрочем, более важно то, что уклады «семейно счастливых» славянофилов не нашли отражения в художественной литературе. Исключение составляют разве что хроники Аксакова-отца: «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука». Однако все же хронологически они относятся к «преданьям милой старины» — событиям века XVIII. Кроме того, в «Семейной хронике» немало сомнительных моментов: так, например, семейство смертельно боится крутого нрава патриарха-дедушки, который в приступе гнева таскает за волосы престарелую супругу, в то время как остальные члены семьи прячутся в близлежащем лесочке. В «добрый день» дедушки «необыкновенной лаской» с его стороны был вопрос, хорошо ли почивала жена. Когда же он узнал, что его любимица — младшая дочь — спала плохо, велел ее не будить. И несмотря на то, что к тому времени она уже встала и оделась, «об этом сказать не осмелились. Танюша проворно разделась, легла в постель, велела затворить ставни в своей горнице и хотя заснуть не могла, но пролежала в потемках часа два; дедушка остался доволен, что Танюша хорошо выспалась».

Своеобразное продолжение «Семейной хроники» — «Детские годы Багрова-внука» — относится к более раннему, совсем идиллическому возрасту рассказчика, и уже поэтому во многом лишено описания семейных проблем.

Вообще надо заметить, что те немногочисленные идиллические описания семейного быта, что можно найти в русской литературе, неизменно отнесены авторами к годам и векам минувшим — таковы, например, семьи Гриневых и Мироновых в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина. Один из персонажей романа «Подросток» Достоевского, размышляя в письме о возможных «красивых» образах для своего воображаемого романа, пишет, что «он не мог бы писать в другом роде, как в историческом, ибо красивого типа уже нет в наше время… О, и в историческом роде возможно изобразить множество еще чрезвычайно приятных и отрадных подробностей! Можно даже до того увлечь читателя, что он примет историческую картину за возможную еще и в настоящем». Этот вымерший исторический «красивый тип» относится не только к людям, но и семьям.

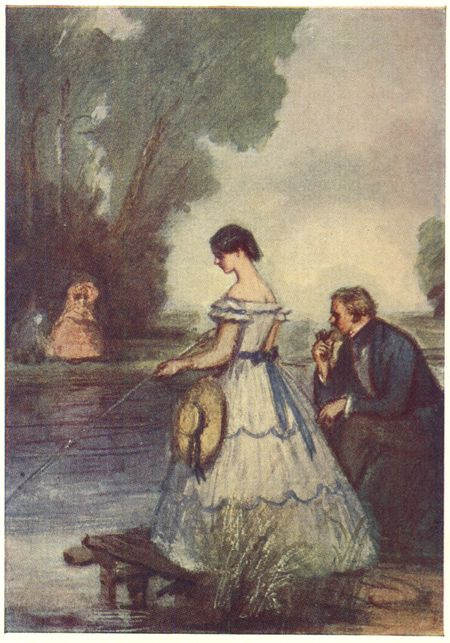

Константин Иванович Рудаков. Лиза и Лаврецкий у пруда

Константин Иванович Рудаков. Лиза и Лаврецкий у пруда

Так, у И. С. Тургенева почти все описываемые семьи несчастливы — а главные герои и вовсе нечасто доходят до брака. В основе таких сюжетов — понимание Иваном Сергеевичем любви: любовь — катастрофическое чувство, выламывающее человека из привычной жизни. Пройдя «инициацию» любовью, человек уже не может быть прежним, это предельная проверка всех качеств и возможностей, тектонический сдвиг — а разве может такой катаклизм привести к конвенциональному бытовому союзу, одобренному обществом и церковью? В повести «Первая любовь» родители юного героя не просто равнодушны и холодны друг к другу — по сути, семьи как таковой и нет, каждый живет в эмоциональной изоляции. Итогом и символом провала этой семейной жизни оказывается интимная связь между отцом героя и девушкой, в которую герой влюблен первым всепоглощающим чувством.

Другая повесть (номинально — роман) «Дворянское гнездо» изобилует подробными биографиями предков главного героя Лаврецкого. Эти пространные описания ясно дают понять: от семейного древа, где между супругами часто не было и тени любви и уважения, не может родиться «апельсина» — человека, способного создать союз сердец, построенный на любви и взаимопонимании. Жена Лаврецкого — красивая и обворожительная, но лицемерная и лживая Варвара Павловна — не только хладнокровно изменяет ему, но и не дает соединиться с «тургеневской девушкой», чистой и любящей Лизой Калитиной.

Тема «случайного семейства» — одна из основных в романе Ф. М. Достоевского «Подросток». Аркадий Долгорукий, внебрачный сын дворянина Версилова и его крепостной, вырос вне семьи, вне «почвы» и раздираем нравственными проблемами — как, впрочем, и его загадочный отец, который живет в невенчанном браке с матерью Аркадия, но страстно (и несчастливо) любит другую женщину. «Я был как выброшенный и чуть не с самого рождения помещен в чужих людях», — объясняет особенности своей биографии «подросток».

Однако, по мнению Достоевского, подобное «случайное семейство» далеко не исключение: в конце романа «бывший московский воспитатель» Аркадия пишет ему, что множество традиционных «родовых» семейств «с неудержимою силою переходят массами в семейства случайные и сливаются с ними в общем беспорядке и хаосе». В таких семействах нет истинного родства и связей, нет истинных взаимоотношений, а их отпрыски — «выкидыши общества». «Да и никогда семейство русское не было более расшатано, разложено, более нерассортировано и неоформлено, как теперь», — добавляет печальных суждений Достоевский в «Дневнике писателя» в 1877 году.

Не «случайные», а вполне родовые семейства в романах Достоевского едва ли лучше. Достаточно вспомнить семью в «Братьях Карамазовых» — от яркого образа отца семейства до внебрачного его сына, лакея Смердякова, который, как все помнят, убил папеньку с молчаливого если не согласия, то несопротивления своего сводного брата Ивана. Семья в коротком, но оттого не менее впечатляющем рассказе Достоевского «Кроткая» — яркий образец тончайше описанного и проанализированного семейного психологического садизма. При циническом желании (если такое возникнет) можно обозначить жанр этого рассказа как «практические советы как довести жену до самоубийства». На общем фоне вполне симпатичным выглядит семейство Епанчиных в «Идиоте». Однако при всей положительности образов мать семейства, генеральша Лизавета Прокофьевна, слишком инфантильна и психологически чуть ли не младше своих дочерей.

Справа: плакат к фильму Ивана Пырьева «Братья Карамазовы»; слева: Б. Заборов, «Кроткая»

Справа: плакат к фильму Ивана Пырьева «Братья Карамазовы»; слева: Б. Заборов, «Кроткая»

Не намного счастливее и бездетные семьи русской литературы: к счастливым можно отнести лишь бездетных героев «Старосветских помещиков» Н. В. Гоголя, но они опять же принадлежат к счастливой патриархальной старине. С остальными дело обстоит хуже: помимо упомянутой «Кроткой», невесело выглядит и семья Петра Адуева, дяди главного героя в романе И. А. Гончарова «Обыкновенная история». Его разумная и нарочитая холодность сделали жену — добрую умницу Лизавету Александровну — унылой, безучастной и нездоровой особой.

Бездетна и купчиха Катерина Львовна в «Леди Макбет Мценского уезда» Н. С. Лескова, но о семейном счастье тут говорить совсем неловко. Трагикомична (но сомнительно счастлива) и семейная история в другой повести Лескова — «Колыванский муж». Там дети как раз рождались исправно, однако лукавая остзейская супруга героя (кстати, представителя славянофильской семьи) упрямо крестила их в лютеранской вере, против его воли и к огромному его огорчению. Вторая супруга «колыванского мужа», сестра первой, поступала как и первая.

Если сильно напрячь память, именно у Лескова можно найти пример гармоничной семьи — семью протоирея Савелия Туберозова из хроники «Соборяне». Страницы из «демикотоновой тетради» — дневника отца Савелия, посвященные воспоминаниям о семейной жизни с попадьей Натальей Николаевной — редкий образец супружеской нежности, любви, такта, заботы и взаимопонимания. Оба супруга горько переживали свою бездетность, и попадья как-то дала обет «идти пешком в Киев, если только почувствует себя в тягости». Отец Туберозов со своей стороны решил часть пути нести жену на руках.

Делали сему опыт: я долго носил ее на руках моих по саду, мечтая, как бы она уже была беременная и я ее охраняю, дабы не случилось с ней от ходьбы какого несчастия. Столь этою мыслью желанною увлекаюсь, что, увидев, как Наташа, шаля, села на качели, кои кухаркина девочка под яблонью подцепила, я даже снял те качели, чтобы сего вперед не случилось, и наверх яблони закинул с величайшим опасением, чему Наташа очень много смеялася.

В русской классической литературе сложно найти такие нежные описания семейных отношений, поэтому, пожалуй, стоит привести обширную цитату. Так, протоирей имел привычку до поздней ночи готовить проповеди и делать записи, но однажды не поцеловал на ночь жену, как обычно.

Но она, тонкая сия лукавица, заметив сие мое упущение, поправила оное с невероятною оригинальностью: час тому назад пришла она, положила мне на стол носовой платок чистый и, поцеловав меня, как бы и путная, удалилась ко сну. Но что же, однако, за непостижимые хитрости женские за ней оказываются! Вдруг, пресерьезнейше пишучи, вижу я, что мой платок как бы движется и внезапно падает на пол. Я нагнулся, положил его снова на стол и снова занялся писанием; но платок опять упал на пол. Я его положил на колени мои, а он и оттоль падает. Тогда я взял сего непокорного да прикрепил его, подложив немного под чернильницу, а он, однако, и оттуда убежал и даже увлек с собою и самую чернильницу, опрокинул ее и календарь мой сим изрядным пятном изукрасил. Что же сие полотняное бегство означает? означает оно то, что попадья моя выходит наипервейшая кокетка, да еще к тому и редкостная, потому что не с добрыми людьми, а с мужем кокетничает. Я уж ее сегодня вечером в этом упрекнул, когда она, улыбаючись, предо мною сидела на окошечке и сожалела, что она романсов петь не умеет, а она какую теперь штуку измыслила и приправила! Взяла к этому платку, что мне положила, поднося его мне, потаенно прикрепила весьма длинную нитку, протянула ее под дверь к себе на постель и, лежачи на покое, платок мой у меня из-под рук изволит, шаля, подергивать. И я, толстоносый, потому это только открыл, что с последним падением платка ее тихий и радостный хохот раздался и потом за дверью ее босые ножонки затопотали. Напрокудила, да и плюх в постель. Пошел, целовал ее без меры, но ушел опять, чтобы занотовать себе всю прелесть жены моей под свежими чувствами.

Любовь и понимание не угасли и через много лет. За время гонений и опалы настрадавшаяся попадья потеряла здоровье и скоро умерла; опальный отец Туберозов (горячую проповедь которого приняли за бунт и запретили служение) ненадолго ее пережил.

Настоящий кладезь описаний семейных укладов дает объемная «Пошехонская старина» Салтыкова-Щедрина. «Семейные истории» этой во многом автобиографической старины, относящейся к годам детства автора, т. е. к 1840-м годам, вплотную подходят к жанру ужасов.

Мир семьи, описанный Щедриным, чудовищен. Супруги там в лучшем случае тихо ненавидят друг друга, в худших же — истязают и психологически, и физически. Детей делят на «любимчиков», «балбесов» и «постылых», и воспоминаний последних достало бы на сборник под названием «тяжелые травмы детства» для практикующих психоаналитиков. Тенденциозный Щедрин в начале первой же главы осуждает крепостное право, видя в нем причину несчастий «всех форм общежития», не исключая и семейного. Однако, несмотря на справедливость этого осуждения, не совсем понятно, каким образом крепостное право заставляло выстраивать отношения между супругами и к детям именно так, а не иначе.

Мир семьи, описанный Щедриным, чудовищен. Супруги там в лучшем случае тихо ненавидят друг друга, в худших же — истязают и психологически, и физически. Детей делят на «любимчиков», «балбесов» и «постылых», и воспоминаний последних достало бы на сборник под названием «тяжелые травмы детства» для практикующих психоаналитиков. Тенденциозный Щедрин в начале первой же главы осуждает крепостное право, видя в нем причину несчастий «всех форм общежития», не исключая и семейного. Однако, несмотря на справедливость этого осуждения, не совсем понятно, каким образом крепостное право заставляло выстраивать отношения между супругами и к детям именно так, а не иначе.

Отец главного героя и рассказчика (Никанора Затрапезного) «будучи уже сорока лет… женился на пятнадцатилетней купеческой дочери… в чаянии получить за нею богатое приданое». Чаяния не оправдались: родственники-купцы обманули, да и счастья в этом во всех отношениях неравном браке не было.

Ни в характерах, ни в воспитании, ни в привычках супругов не было ничего общего, и так как матушка была из Москвы привезена в деревню, в совершенно чуждую ей семью, то в первое время после женитьбы положение ее было до крайности беспомощное и приниженное. И ей с необыкновенною грубостью и даже жестокостью давали чувствовать эту приниженность.

…Командиршею в доме была матушка; золовки были доведены до безмолвия и играли роль приживалок. Отец тоже стушевался; однако ж сознавал свою приниженность и отплачивал за нее тем, что при всяком случае осыпал матушку бессильною бранью и укоризнами. В течение целого дня они почти никогда не видались; отец сидел безвыходно в своем кабинете и перечитывал старые газеты; мать, в своей спальне, писала деловые письма, считала деньги, совещалась с должностными людьми и т. д. Сходились только за обедом и вечерним чаем, и тут начинался чистый погром. К несчастью, свидетелями этих сцен были и дети.

Однако наблюдение ссор родителей было далеко не худшим моментом в жизни детей Затрапезных. «Вообще телесные наказания во всех видах и формах являлись главным педагогическим приемом», — пишет автор, добавляя множество мрачных подробностей о семейных отношениях и обычаях:

Помнится родительское равнодушие… Об опрятности не было и помина. Детские комнаты… были переполнены насекомыми и нередко оставались по нескольку дней неметеными, потому что ничей глаз туда не заглядывал; одежда на детях была плохая и чаще всего перешивалась из разного старья или переходила от старших к младшим; белье переменялось редко. Прибавьте к этому прислугу, одетую в какую-то вонючую, заплатанную рвань, распространявшую запах, и вы получите ту невзрачную обстановку, среди которой копошились с утра до вечера дворянские дети.

То же можно сказать и о питании; оно было очень скудное. В семействе нашем царствовала не то чтобы скупость, а какое-то упорное скопидомство. Всегда казалось мало, и всего было жаль.

Больше того: домочадцам, и детям в том числе, часто подавали несвежие продукты. Мать проводила жесткую сегрегацию между «любимчиками» и «постылыми» чадами, и основным принципом разделения была еда:

Матушка, раздавая кушанье, выбирала для любимчика кусок и побольше, и посвежее, а для постылого — непременно какую-нибудь разогретую и выветрившуюся чурку.

Дети быстро перенимали и отношения, и дискурс, и манеры взрослых, и живо «встраивались» в систему семейных ценностей и понятий: так, одной из любимых тем детских бесед был дележ будущего наследства.

Меньше разнообразия, но больше мрачности в семейном вопросе можно найти в «Крейцеровой сонате» Л. Н. Толстого — ярком антисемейном трагическом памфлете. Вообще к концу XIX века счастливых семей в литературе отыскать становится все труднее, семейный быт из драмы превращается в трагедию, а авторские замечания — в мрачные пророчества и исторические обобщения.

«Да брак-то в наше время один обман!» — утверждает главный герой «Крейцеровой сонаты», убийца жены, утверждавший, что фактически убил ее задолго до самого преступления — всей их семейной жизнью. В «Сонате» брак — «или обман, или насилие», следствие банальной похоти, «тот страшный ад, от которого спиваются, стреляются, убивают и отравляют себя и друг друга», брачная любовь — оксюморон: супруги мучат друг друга, и дети, вопреки традиционному пониманию, отнюдь не благословение брака.

Даже ссоры в браке — не минутные вспышки эмоций или недопонимание, а свидетельство глубинной глухой взаимной нелюбви, обнаружившейся в тот миг, когда утихла чувственность:

Я называл это ссорой, но это была не ссора, а это было только обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами. Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности, и остались мы друг против друга в нашем действительном отношении друг к другу, то есть два совершенно чуждые друг другу эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого.

Супруги, сообщает нам поздний Толстой, — «два ненавидящих друг друга колодника, связанные одной цепью, отравляющие жизнь друг другу и старающиеся не видать этого… 0,99 супружеств живут в таком же аду».

Современный брак — пропащее дело, требующее коренного преобразования или полного отказа.

Говоря о теме семьи в литературе на рубеже столетий, нельзя обойти стороной А. П. Чехова, в отношении семейной тематики особенно пессимистического.

Говоря о теме семьи в литературе на рубеже столетий, нельзя обойти стороной А. П. Чехова, в отношении семейной тематики особенно пессимистического.

В повести «Моя жизнь» сухой, холодный и деспотичный отец не терпит инакомыслия своих давно взрослых детей: отказывается от сына, решившего, вопреки дворянским «привилегиям», заниматься простым неквалифицированным трудом, а затем и от дочери. Настроение повести беспросветно мрачно: жена главного героя, наигравшись в трудовую жизнь, бросает мужа, возвращается к богатому отцу и уезжает за границу. Сестра главного героя, милая, но совершенно запуганная отцом, влюбляется в женатого человека, рожает ребенка вне брака и вскоре умирает. Выхода нет. В повести «В овраге» семейные несчастья доходят до садизма: в большой семье одна из невесток обваривает кипятком маленького ребенка другой, т. к. не хочет, чтобы ему после досталось наследство.

Получается, что «положительно прекрасных» семей в русской литературе XIX века отыскать непросто. Возможно, одним из немногих примеров может быть брак Ильи Ильича Обломова со вдовой Авдотьей Пшеницыной — но об этом брачном счастье можно говорить лишь с оговорками в сторону строгих критиков, осуждавших отсутствие духовности и разность умственных горизонтов у супругов Обломовых.

Счастливой идиллией выглядит и жизнь родителей Обломова из его сна. Впрочем, и здесь описание их семейных будней вряд ли можно трактовать как безусловно положительное. Так, при беглом общем обзоре, почти полное отсутствие положительного идеала семьи в русской литературе удивляет. Однако же, возможно, в этом программном отсутствии проявляет себя известная гуманистичность отечественных писателей.

Представляя обширное разнообразие матримониальных и отеческих несчастий и неудач, русская литература человеколюбиво (и проявляя доверие и уважение к читателю) оставляет идеал семьи неописанным. Хорошая литература чуждается голой программности — назидательные счастливые семейства в романах неизбежно производят впечатление искусственности, натянутости и «указующего перста». Потому что, вопреки уже упомянутой толстовской формуле, каждая счастливая семья неукладываема в рамки и образцы и счастлива по-своему.