Непроявленные сны

О сновидениях Набокова, его паровозиках и закрывшемся русском музее писателя

Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Владимира Набокова, а в Издательстве Ивана Лимбаха вскоре выходит книга «Я/сновидение Набокова», состоящая из зафиксированных им снов. В честь этого юбилея набоковед Юрий Левинг написал для «Горького» большой текст: он приводит в нем фрагменты записей снов, не вошедшие в англоязычное издание, рассказывает о судьбе набоковской коллекции паровозиков и вспоминает Геннадия Барабтарло, переводчика и исследователя творчества Набокова, который пользовался дореволюционной орфографией и называл «аэропорт» «аэродромом».

Сегодня, 23 апреля, исполняется 120 лет со дня рождения Владимира Набокова, и в этом же году ожидается выход его никогда не публиковавшейся на русском языке экспериментальной прозы — записей снов. Книгу под названием «Я/сновидение Набокова» для Издательства Ивана Лимбаха подготовил недавно скончавшийся в США после продолжительной болезни Геннадий Барабтарло, исследователь творчества Набокова, его переводчик и знаток русской литературы. Озаглавленную в оригинале Insomniac Dreams. Experiments with Time by Vladimir Nabokov книгу опубликовало издательство Принстонского университета осенью 2017 года, и она стала первой долгожданной публикацией объемного нового текста от Набокова вслед за последним его сочинением «Оригинал Лауры». Писатель завещал уничтожить наброски к роману в случае, если работу над ним не удастся завершить до конца жизни. После долгих раздумий с благословения сына писателя Дмитрия Набокова десять лет тому назад недописанное произведение было представлено на читательский суд и в целом вызвало у критиков разочарованную реакцию. Из всех международных изданий, включая американское, только в России этот «недороман» в эксцентричном переводе Г. Барабтарло имел коммерческий успех, и тираж его допечатывался несколько раз, перевалив за 200 тысяч экземпляров.

Записи снов Набокова с трудом поддаются жанровому определению: перед нами не художественный текст, но и не документальная или дневниковая проза, а скорее честная попытка зафиксировать эфемерные психологические эффекты и описать то, что каждый из нас по утрам (как правило, тщетно) пытается удержать на краю подсознания. У мастера слова Набокова результат превосходит все ожидания, и, несмотря на то, что методично он записывал свои сны сравнительно недолго — то ли из чистой интриги, то ли рассматривал их как полигон для будущего романа, — читатель погружается в уникальный документ, который в художественном отношении гораздо любопытнее, чем с помпой опубликованные наброски последней книги.

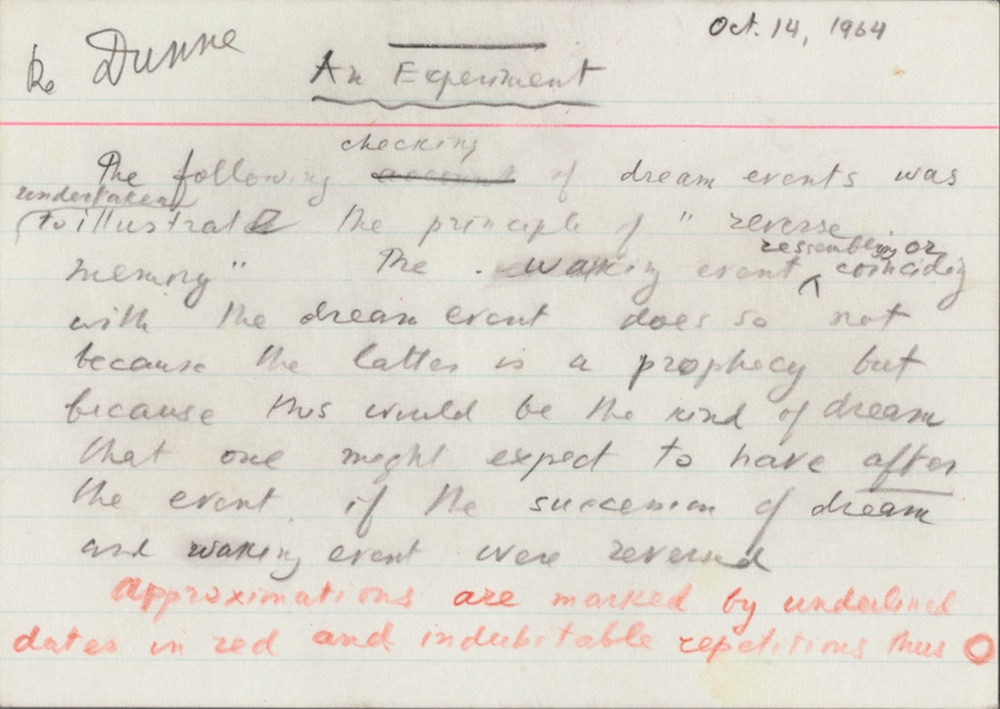

Набоков, по-видимому, на протяжении всей жизни страдал некой формой нарушения физиологической структуры сна. Жалобами на бессонницу пестрят его письма к родным и близким друзьям, а соответствующие мотивы можно различить в прозаических произведениях. Толчком к записям, первая из которых относится к 14 октября 1964 года, послужили впечатления от трактата английского инженера и философа Джона Данна «Эксперимент со временем» (1927). В течение восьмидесяти дней, едва проснувшись, Набоков брал в руки карандаш и заносил на каталожные карточки обрывки сновидений, которые ему удавалось запомнить. В некоторых случаях он свои сны попутно комментировал, пытаясь разглядеть в них совпадения с реальностью или даже предсказания будущих событий. Всего сохранились 64 такие заметки о снах. Помимо подробной вводной статьи, редактор, расшифровщик и составитель книги Г. Барабтарло включил в издание также выдержки из писем и записных книжек Набокова, касающиеся темы сновидений.

Книга Геннадия Барабтарло «Insomniac Dreams: Experiments with Time by Vladimir Nabokov»

Книга Геннадия Барабтарло «Insomniac Dreams: Experiments with Time by Vladimir Nabokov»Никто из исследователей творчества Набокова и рецензентов американского издания его книги снов (и о снах) не заметил, что при подготовке сборника Г. Барабтарло по недосмотру выпустил несколько фрагментов, без которых мозаика набоковских снов не могла бы считаться полной. Возможно, эти небольшие отрывки будут включены в английское переиздание или в его русскоязычную версию, а пока мы впервые публикуем их здесь. Перевод выполнен мной на основании записей в блокнотах Набокова карманного формата, служивших ему ежедневником и дневником. Документы хранятся в набоковском собрании в Архиве Берга (Нью-Йоркская Публичная библиотека); за помощь в прочтении нескольких темных мест рукописи я сердечно благодарен А. А. Долинину. Публикация осуществляется с любезного разрешения литературного агентства Уайли, распоряжающегося правами на наследие В. В. Набокова.

В блокноте за 1969 год Набоков делает следующую помету под названием «О пророческих снах»:

Я помню по крайней мере два пророческих сна, которые у меня были. Первый сон имел место полвека назад, в нем я увидел взрывающийся в небе над городом огромный дельтакрылый самолет (по тем временам, разумеется, еще невозможный); следующий, в 1944 году, был о моем брате — чья судьба, я полагал, в безопасности и что он укрыт в австрийском замке своего друга, — но который на деле только что погиб в гамбургской тюрьме, будучи арестованным по обвинению в том, что он якобы «британский шпион»: я видел его агонизирующим на койке [последняя строка абзаца густо перечеркнута Набоковым. — Ю. Л.]

Следующая не попавшая в книгу снов зарисовка с развернутой остросюжетной коллизией была сделана Набоковым по следам сна, приснившегося ему в ночь с 18-го на 19-е сентября 1970 года:

Любопытный сон, вызванный отголосками звуков снаружи и разными местными впечатлениями: старик с лицом, напоминающим луну, серьезно болен; его сопровождают в гондолу помощник и жена-красавица в наряде вдовы (черная траурная накидка и т. д.). Моложавый врач (который, тоже во сне, ранее уже посещал меня и упоминал, что графу «Мезонотте» весьма не здоровится) прячется в кустарнике олеандра возле пристани. Трио отчаливает, но перед тем, как исчезнуть из виду, гондола поворачивает и возвращает графа, уже мертвого, и его жену, теперь без плаща, обнажившую сверкающие плечи и с веселым выражением лица. Стук в мою дверь — и входит граф, вновь живой: «Je rentrais vous raconter l’affreuse histoire de ma vie: J’aime ma femme mais elle veut m’empoisonner» <Я вернулся, чтобы рассказать вам ужасную историю моей жизни: я люблю жену, но она хочет меня отравить>, но не [рассказывает ее] с тем, чтобы насладиться мучениями жены. «Я решил лишить ее этого извращенного удовольствия и проглотил яд» и т. д. Он выходит, и я замечаю на стуле забытую черную шляпу. Я следую за ним с шляпой, но он исчез. В это время из комнаты напротив по коридору выходит доктор: «Это моя шляпа, и граф умер в полночь <...> как и все его предки».

На этом запись сна обрывается.

Одна из транскрипций снов Набокова

Одна из транскрипций снов НабоковаРусские рецензии на книгу снов Владимира Набокова — дело будущего, и мне не хотелось бы подробно останавливаться на несомненных достоинствах и некоторых очевидных слабостях этого проекта, но сейчас я бы хотел сказать несколько слов в память о составителе книги, Г. А. Барабтарло (15 февраля 1949 — 24 февраля 2019). Ни день рождения, ни дату смерти мы заранее не выбираем, однако заключенные в скобках цифры не могут не навести на мысль о двух совпадениях: об одном из них покойный не только был прекрасно осведомлен, но и, думается, тайно его смаковал. Дело в том, что переводчик «Пнина» родился в один день с Тимофеем Пниным (15 февраля 1898), а умер на день позже Дмитрия Набокова (23 февраля 2012), к которому относился с большой нежностью. Возможно, мне не пришлось бы обратить внимания на последнее обстоятельство, если бы сам Барабтарло не следил пристально за разного рода экзистенциальными рифмами, высчитывая в некрологе сыну писателя проявляющиеся задним числом симметрии (см. в Nabokov Online Journal, Vol. 6, 2012). Роману Набокова «Пнин» Барабтарло посвятил значительную часть своей научной карьеры — американскую диссертацию, несколько статей, дебютную книгу «Тень факта. Путеводитель по „Пнину”» (Phantom of Fact. A Guide to Nabokov’s Pnin. Анн-Арбор, 1989), на мой взгляд, лучший из его набоковедческих трудов и отчего-то до сих пор не переведенный на русский язык. Его русский перевод «Пнина», изданный у Профферов в Ардисе в 1983 году (как указано на титульной странице, осуществленный «при участии В. Е. Набоковой», впрочем, скорее всего, минимальном), уступает менее точному, но более яркому и конгениальному духу набоковской прозы позднему переводу тоже ныне уже покойного Сергея Ильина. В эссе «Разрешенный диссонанс» (Звезда, 2003, № 4) Барабтарло элегически писал об «искусных откатах и оползнях времени» в «Пнине» и о том, что сам он определил как хронологическую двухмерность романа, создаваемую намеренным смешением календарей, «что всего яснее видно в третьей главе, где „Пнинский День” (день его рождения, 15 февраля по новому стилю, не замеченный им отчасти вследствие календарной путаницы) на самом деле клонится к дню смерти Пушкина (10 февраля нового стиля), так что памятование о смерти, владеющее Пниным в этот день, пропитанное печальными стихами Пушкина о предчувствии смерти, окрашивает всю главу и делается ее основной темой».

-

-Орфографические чудачества преданного Набокову и его семейству ученого не обсуждал разве только ленивый. В письменных ответах интервьюерам российских средств массовой информации Геннадий Барабтарло настаивал на полном соблюдении дореформенного русского правописания. Свою маленькую личную причуду он возвел в ранг жизненной стратегии — сознательный отказ от советского волапюка, — правда, так и не учтя подувшего ветра перемен и опоздав со стилистическим демаршем лет на сорок. В нашу многолетнюю переписку (по большей части исключительно деловую), которая велась по-английски, спорадически вкрапливались письма на русском; при этом коллега неизменно пользовался дореволюционной орфографией и упорно величал меня по имени-отчеству — чем и я не пренебрегал в ответных ему письмах. Геннадий Александрович был дотошным автором (как редактору мне приходилось работать с ним над публикацией его научных статей и реплик в круглых столах в Набоковском Онлайновом Журнале и в двух сборниках). Английский язык его был на редкость богатым и идиоматичным (по-моему, гораздо гибче насквозь манерного, выдуманного им псевдодворянского извода русского), но из-за его обыкновения по многу раз переставлять запятые и артикли или менять слова на синонимы с текстами Г. Б. приходилось тянуть со сдачей в печать буквально до последнего.

Чуткий к себе, он был неизменно строгим и по отношению к чужим текстам. Время от времени я просил его выступить внешним рецензентом на присланные в редакцию материалы, и он мог отозваться совершенно безжалостным вердиктом, о чем можно судить по такой, скажем, ремарке: «Дорогой Юрій Петровичъ, Прилагаю отзывъ, о которомъ Вы просили — у меня по случаю нашлось время прочитать этотъ опусъ. Сказать по правдѣ, я недоумѣваю, какъ Вы могли всерьезъ разсматривать возможность публикаціи. Вѣдь это оглушительная чушь. Я наполовину склонень думать, что это розыгрышъ» (3 января 2014). Кстати сказать, два других рецензента розыгрыша не заметили и нашли статью (посвященную как раз «Пнину») достойной публикации. Виновата ли в этом ревность эксперта, сказать трудно. Не знающие русского иностранные коллеги ни в общении с Барабтарло, ни в английских печатных работах ученого не могли почувствовать затейливость его русской манеры письма, которая проявлялась, хотя и в значительно меньшей степени, также в устной форме, составляя неотъемлемую часть придуманного им образа. Вспоминается несколько анекдотический эпизод на полях новозеландского симпозиума, посвященного Набокову и прошедшего в Университете Окленда в 2012 году. Симпозиум подходил к концу, мы очутились рядом в конференционном автобусе, и речь зашла о логистике перемещений; Геннадий Александрович в своей жилетке с многочисленными карманами выглядел несколько озабоченным.

Геннадий Барабтарло

Геннадий Барабтарло— Вы поедете вечером в аэропорт? — моя жена поинтересовалась у Барабтарло.

— Да, я планирую вечером поехать на аэродром.

— Вы имеете в виду «в аэропорт»? — участливо переспросила моя спутница, которую, так получилось, в курс лингвистических особенностей речевого рисунка Геннадия Александровича я не вводил.

— На аэродром, — после паузы невозмутимо повторил Барабтарло, не меняя прежней интонации и не отводя от собеседницы взгляда. В этот момент я тихонько и, насколько это в данной ситуации было возможно, незаметно дотронулся до запястья жены, намекнув ей жестом, что не стоит развивать терминологический инцидент до масштабов идеологической дискуссии.

Изредка в переписке с Барабтарло мы затрагивали отвлеченные темы, и пару раз он даже вдруг делал мне комплименты. Как-то, посмотрев смонтированный мной видеоотчет о парижской набоковской конференции, назвал его жемчужиной и пустился в совершенно незаслуженные сравнения с фильмами Дзиги Вертова «в ритмическом, лирическом и композиционном отношениях», правда, посоветовав сократить число планов, снятых с низкого ракурса. Вдогонку полюбопытствовал: «Скажите пожалуйста, на кого въ самомъ дѣлѣ похожъ господинъ въ розовой рубашкѣ въ Вашемъ фильмѣ (10:44 сек.)? Я не могу догадаться, м. б., по наивности» (пришлось пояснить, что внешность гида на экскурсии по набоковским местам в столице Франции оказалась зарифмована с заглавным героем этого нашего городского марафона).

В марте 2015 года по пути из Альп в Гейдельберг мы с семейством решили навестить могилы Набоковых на кладбище в Кларансе. Я уточнил у Г. Б., похоронен ли Дмитрий рядом с отцом и матерью или на отдельном участке где-то в Веве. «Въ той же могилѣ, что и родители его. Bon voyage», — ответил Г. Б. Я поблагодарил его и обещал почтить память всех троих. По возвращении, в начале апреля, я выслал ему фотографии, сделанные в Монтре и в окрестностях Женевского озера. В ответ он отозвался смутившей меня похвалой: «Вы настоящій мастеръ! Теперь дикая масса отличныхъ фотографій, и глазъ привыкъ къ невѣроятнымъ красотамъ, но Ваши выдѣляются музыкальностью. Я тамъ много разъ бывалъ, но кажется никогда ранней весной. Нѣтъ, однажды въ мартѣ. Не пошли ли посмотрѣть ихъ анфиладу на 6 мъ этажѣ? Правда, ее передѣлали въ двѣ большія комнаты для нуворишекъ». На это я отшутился, что, мол, «весну в Фиальте — ее трудно испортить…», и сказал, что на этот раз в набоковский номер в Монтре-Палас не поднимался, потому что все довольно подробно уже отснял там на камеру летом 2010 года для документального фильма во время предыдущего визита. И поинтересовался, раз пришлось к слову: «А вы с Верой Евсеевной над переводом <„Пнина”> работали там или уже на квартире? [последние годы жизни вдова Набокова провела не в отеле, а в приобретенной неподалеку квартире в г. Монтре. — Прим. Ю. Л.] Кстати, я все думаю — куда делись не только книги, мебель, фотографии из квартиры Дмитрия, но, например, чудесная коллекция моделей паровозов? Ведь кто-то их должен был пристроить, описать, сохранить это для будущего… Жаль, если растащили». Вот его ответ: «Мы съ ней занимались въ Паласъ-Отель. Вещи изъ квартиры Дм. Вл. не „растащили”, но многое „разъѣхалось”. Впрочемъ, железная дорога и локомотивы (былъ и наст. паровозъ!) еще кажется въ Монтре (у б. слугъ). И м. б., Вы не знаете, что въ посл. мѣсяцы онъ жилъ на другой квартирѣ, которую снималъ» (1 апреля 2014).

Дмитрий Владимирович Набоков и коллекция паровозов

Дмитрий Владимирович Набоков и коллекция паровозовСудьба железной дороги, миниатюрных автомобилей и локомотивов была мне дорога — к изданию монографии «Вокзал — Гараж — Ангар» (СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 2004) Дмитрий Набоков щедро выслал мне специально отсканированные рисунки своего отца с изображением различных транспортных средств из писем, адресованных Вере Евсеевне и ему, когда он был ребенком. Художник книги поместил их на форзацы, а позже эти и другие графические виньетки были воспроизведены в качестве репродукций в томе переписки между супругами. К счастью, как недавно выяснилось, модели никуда не пропали. Фонд литературного наследия Владимира Набокова безвозмездно передал два десятка коробок с перепиской, личными бумагами и меморабилией последнего прямого наследника писателя в архив при Хоутонской библиотеке Гарвардского университета. Дмитрий Набоков завещал своей альма-матер значительную часть домашней библиотеки, включая персональные компьютеры. Из составленной в 2019 году описи следует, что модели (а их более сотни) отныне стали частью гарвардского собрания. Хочется пофантазировать, что игрушки не оставят пылиться на антресолях, а отведут для них со временем где-нибудь в коридоре между читальными залами специальную витрину, мимо которой с кофейными стаканчиками в руках будут семенить на занятия будущие физики и исследователи лирики. Взгляды их, опаздывающих к началу лекции, а может быть, на свидание, на мгновение будут задерживаться на том, что некогда составляло счастье бывшего гонщика, а ноги нести дальше… Набокову-старшему эта картинка понравилась бы.

Говоря о выставочных витринах, нельзя не сказать и о тех, что в эти дни оказались укрытыми защитной пленкой от глаз посетителей на родине писателя в Санкт-Петербурге. В конце марта 2019 года музей Владимира Набокова на Большой Морской улице, 47, был неожиданно закрыт на ремонт на неопределенный срок — сам по себе данный факт не вызвал бы подозрений, если бы это не произошло на фоне разворачивающегося конфликта между руководством музея и его нынешним начальством из управления экспозиций и коллекций Петербургского Государственного университета.

Одновременно выяснилось, что, помимо Гарварда, бенефициаром отцовского наследства в своем завещании Д. В. Набоков указал и российский музей. В Швейцарии сейчас застряли 300 коробок с предметами, ранее принадлежавшими семье писателя — среди них водительские права, бумажник, очки, энтомологические инструменты, фотографии и «нансеновский» паспорт беженца В. Сирина. Трудно переоценить материальную стоимость и культурную значимость этого неожиданного дара отечеству, который Литературный фонд Владимира Набокова в сложившейся ситуации единственному в мире набоковскому музею по понятным причинам передавать опасается. В преддверии юбилея тень самого богатого в мире бездомного писателя-эмигранта вновь оказалась в знакомой ему и его (по)читателям ситуации вечного скитальца. Когда и куда в итоге приедут сотни коробок, содержимое которых эксперты оценивают в сто миллионов рублей? Суждено ли русскому музею Владимира Набокова обрести статус независимой институции?

17 октября 1964 года, через три дня после начала эксперимента по записи снов, Набокову приснился странный сюжет, отдаленно напоминающий завязку его собственного рассказа «Посещение музея» (1938). Писатель сидит у круглого стола в кабинете директора некоего провинциального музея. Пока директор что-то бубнит о коллекциях, гость его внезапно осознает, что все это время от скуки он поедал лежавшие на директорском столе экспонаты — брикеты из рассыпчатой массы, которые по рассеянности принял за запылившееся безвкусное печенье на подносе, на деле являвшееся образцами редких почв в деревянном лотке. Директор пока еще ничего не заметил, гость же терзается мыслями о нанесенном музею ущербе. Время покажет, станет ли возрожденный петербургский музей Набокова привлекательным и динамичным культурным кластером для посетителей, ученых и туристов или продолжит быть тихой мемориальной квартирой с предсказуемой экспозицией в музейном пространстве, законсервировавшем дореволюционный дух набоковского семейства — вроде приснившегося писателю комичного кошмара.