Непаханое поле экспериментов: как белорусский писатель и московский рэпер написали первую историю сибирского панка

Иван Смех — о книге «Следы на снегу»

— Эту книгу вы подготовили совместно с писателем Владимиром Козловым, который прославился в первую очередь благодаря романам «Гопники» и «Школа». Как вам кажется, это вообще сочетаемые явления — писатель Владимир Козлов и сибирский панк?

— Когда вышел фильм, это сочетание мне самому показалось достаточно неожиданным, хотя с творчеством Владимира я был тогда уже хорошо знаком. Правда, какие-то весточки были — как минимум тематика козловской книги «Попс» о вымышленной московской панк-группе и, собственно, панк-группа самого Владимира под названием «Дисфункция», он там был вокалистом. В начале нулевых эта группа записала два альбома, после чего самораспустилась.

Я спрашивал Владимира в интервью для «Садвейва», откуда такой интерес. Он рассказал, что сибирский панк слушал давно, мы даже прилагали к интервью скан его статьи из могилевского самиздата с обзором концертов «Чернозема», «Адаптации» и других. И позицию он свою всегда постулировал как независимую, андеграундную и так далее — схоже, конечно, с сибирским панком.

Если говорить о том, что могли найтись более «сочетаемые» с сибирской волной люди, подходящие на эту роль, — то, конечно, могли, но по факту не нашлись. Это большой, но подъемный пласт работы, и тем не менее почему-то никто за него так и не взялся. Очевидно, что активность, умение нормально организовать процесс и довести работу до конца были необходимыми критериями для сочетаемости автора и темы. Козлов сделал фильм общего плана, если кто-то еще сделает свое по этой теме — будет прекрасно. Там непаханое поле осталось.

— А если бы не вы с Козловым, то кто, на ваш взгляд, лучше всех подошел бы на роль автора такой книги?

— Не думал об этом, да и так идеально вышло. Я придумал такой афоризм: «Белорусский писатель и московский рэпер написали первую книгу о сибирском панке». По-моему, это очень смешно, учитывая, что в самом движении было задействовано множество авторов, журналистов, публицистов, у них было на все про все четверть века — и никто-никто целиком все движение не обозрел.

Имелась огромная текстовая база в виде источников, а самая общая обзорная статья до настоящего момента, кстати, появилась в журнале «Тусовка» Валерия Мурзина [председатель Новосибирского рок-клуба, редактор «Тусовки» — прим. ред.] за 1988 год, он явно постарался с ее подготовкой — вышел бесценный материал. Но он охватывал только новосибирскую сцену, а вот большого цельного труда не было. Еще в школе, в 2005–2006 годах, я все ждал, когда что-то такое выйдет. Ну вот и выпустили сами.

— Но в списке источников при этом перечислены книги Неумоева, Аксютиной, Карасюка.

— Да, конечно, но если брать не общие книги типа энциклопедии рок-самиздата «Золотого подполья» Александра Кушнира, то там речь идет о фиксации собственных воспоминаний авторами, без претензий на широкий охват движения. Интересно, что до формата именно печатной книги никто не смог довести: даже Мирослав Немиров не успел, у него были несколько интернет-релизов и тематический сайт. Неумоев издал мемуары на «Ридеро» — сыровато, без вычитки и редактуры. Владимир Богомяков [тюменский поэт и писатель — прим. ред.] сделал, но там не мемуары. В общем, действительно, пока что никто! Все интернет-публикации. Хотя я ошибаюсь, старый панк Чиркин [Александр Чиркин, лидер группы «ПУТТИ» — прим. ред.] вот довел, оказался самым последовательным писателем из всех сибиряков.

— Видимо, ничего толком нет, потому что писать книги должны не сами музыканты. Может, такое стоило бы организовывать лейблам вроде «Выргорода» — искать авторов, закрывать какие-то темы и выпускать книжки?

— Трудно сказать! «Выргород», конечно, тематическая контора, но ведь они — музыкальное издательство и магазин, за книги взялись недавно, и какой-то блестящей редакторской или организаторской работы я там не видел. Не хочу их обидеть, может, что-то проглядел, но в основном у них вроде бы простые сборники стихов-текстов. Нет, одному «Выргороду» не справиться. Кстати, хочу отдельно отметить «Винные мемуары» одного замечательного героя «Следов на снегу» — Игоря Степанова. Он из Иркутска, работал там продавцом музыкальных записей, бывал в Ангарске и Усолье-Сибирском, откуда группа «Флирт», и вот он с ними дружил. Занимался организацией концертов, в конце 1980-х в них участвовали и Янка, и Манагер, и Летов. Вот об этом всем он очень хорошо рассказал в своих мемуарах. Точнее, в первых двух третях книги Степанов просто описывает, как он бухал, а потом уже, когда туда добрались панки, рассказывает, как бухал с ними. Книжка выдающаяся с литературной точки зрения и достойна быть изданной на бумаге.

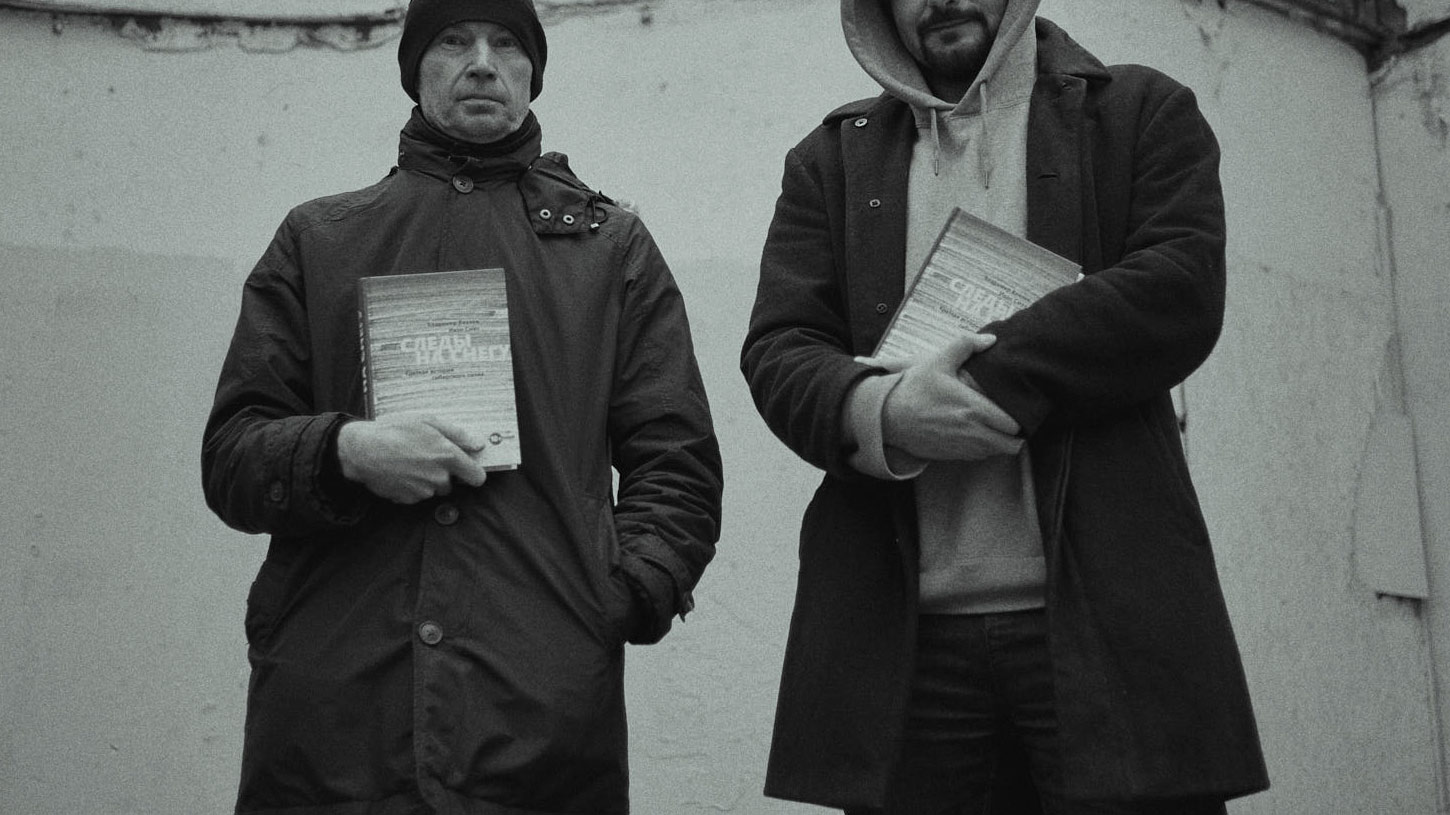

Владимир Козлов и Иван Смех

Владимир Козлов и Иван Смех

— Уже появляются первые отзывы, и речь там в основном о героях книги, а не о том, что и как вы с соавтором сделали. Вас это не задевает?

— Напротив, это положительный факт, внимание должны привлекать герои книги, а не мы! Считаю, что мою авторскую часть работы читатель имеет полное право воспринимать как информационный шум. Если целью читателя будет запомнить основных персонажей и понять какую-то общую атмосферу (а такое прочтение вполне допустимо), то на частности можно совершенно внимания не обращать. А что касается самого моего авторского подхода... Без него мне было бы слишком скучно работать, так что пришлось внести и что-то от себя. Но не хочу рассказывать, что именно я вложил в книгу. Пусть люди почитают и сами для себя решат, что к чему. Опять же, в книге есть мои предисловие и послесловие.

— По сравнению с фильмом в книге материала почти вдвое больше. Разрослась в ходе работы?

— С первоначальным планом все как-то пошло наперекосяк, я и представить не мог, что книга получится такая большая. Я шел последовательно по собранному Владимиром материалу и выстраивал из него связное хронологическое повествование, но в нем явно оставались определенные дыры. Параллельно я форсированно знакомился со сторонними источниками, освежал их в памяти, а что-то и так держал в голове, и когда находилось что-то подходящее — затыкал дыру. Что, кстати сказать, могло привести к появлению новой дыры, дать новую зацепку, к которой можно было подсоединить еще какой-то конкретный кусочек из источника. Так все и разрасталось. В исключительных случаях мне было необходимо вставить что-то из редкого источника, просто чтобы использовать его, поделиться: за пятнадцать лет у меня накопились какие-то архивы знаний, надо было этим воспользоваться. Или же неожиданные находки. Скажем, история о том, как будущие участники группы «Коленчатый вал» исполнили в 1983 году скандальный «туалетный рэп» про Рейгана — эти мемуары печатались в паблике с двадцатью подписчиками! Грешно было бы их утерять, а теперь будут надежно храниться в книге.

— Я правильно понимаю, вы общались с некоторыми героями книги еще до того, как взялись за нее?

— Да нет, скорее наоборот. То есть в книге использовано интервью с Аркадием Головиным, лидером прекрасного «Закрытого Предприятия» — единственное по этой теме, которое я взял до начала работы. Мы поддерживали контакт и после беседы, но наше общение было исключительно, я бы сказал, рабочим, хотя и полностью благожелательным. Я, например, очень удачно поспрашивал его о дискографии, и в итоге выяснилось, что представленное в интернете на тот момент было странными неполными компиляциями. Аркадий впервые поделился полной авторизованной дискографией, которую я потом максимально распространил по сети, потом сам скидывал ему какие-то редкие отечественные синти-поп — находки типа дальневосточной «Депеши», чтобы поузнавать его мнение, или делился упоминаниями «Закрытого Предприятия», встреченными в сети. Или еще он по моей просьбе собрал большой репрезентативный плейлист с повлиявшим на сибирскую сцену западным нью-вейвом — этот список надо будет включить в приложения во втором издании «Следов на снегу». Ну вот такое только было, больше ни с кем не общался. Это отстранение мне кажется полезным для документальной книги! А Аркадию я написал изначально потому, что нашел группу, о которой ничего не знал, она показалась мне очень яркой, настоящей находкой, захотелось узнать побольше, а информации толком нигде не было — вот и решил взять интервью.

— И часто вы так интервью берете?

— Намного реже, чем хотелось бы. Все-таки на мне висит еще музыка, публицистика и организация какая-то, а никакой группировки я не собрал, чтобы можно было кого-нибудь отправить взять интервью, зная, что необходимо зафиксировать уникальную информацию. Должен ряд обстоятельств совпасть — как минимум нужно свободное время, острое ощущение необходимости, должен найтись контакт. Вот, например, помню, в похожем роде удачно сложилось интервью с Виктором Игоревичем Щербаковым, исследователем творчества Дмитрия Ивановича Писарева, который работал над полным собранием сочинений великого критика. В последнее время бывает, что кто-то обращается ко мне с просьбой взять интервью, — и если мне кажется удачной идея, то собираюсь с силами. Вот в этом году так беседовал с коллегой по рэп-сцене Meanna для «Дистопии» и с Романом Сенчиным для зина коллеги по рэп-сцене Евгения Алехина.

— Где еще публикуются ваши материалы?

— Да в основном все-таки на «Лукошке». А до него был ленинапакетовский самиздат — тоталитарный журнал о хип-хопе «ГУЛАГ», существовавший сначала как печатный орган, потом как паблик ВКонтакте.

Владимир Козлов и Иван Смех

Владимир Козлов и Иван Смех

— А что сейчас с этим журналом, он существует в каком-то виде?

— Журнала больше нет. В какой-то момент коллектив решил, что название «ГУЛАГ» художественно устарело, придумалось новое название, «Биттер», паблик существовал под ним. Мы вели его с Ваней Айваном и Виталием Double V, коллегами по «Ленина Пакету». А потом наши увлечения слишком разошлись, и Виталий, активно увлекающийся блэк-металом и так называемой темной культурой, забрал название и открыл под ним сайт, а паблик без названия остался мне. Я думал описать это все в статье «Жизнь и смерть одной паршивой газетенки», но не сподобился. Этот паблик и стал «Лукошком». Тогда там, наверное, пара тысяч подписчиков была, не помню. Ну и нищебродский тумблер, который остался до сих пор, — сайта я не хотел себе никогда.

— Но это же очень неудобно для читателя.

— Ну раз уж я привык, борясь с несподручной версткой, то, думаю, и читатель сможет привыкнуть. Так или иначе, весь архив статей там хранится — берешь да листаешь подряд. У меня всегда был ключевой подход: работать на того читателя, который доверяет моему вкусу и готов интересоваться любым публикуемым мной материалом, всеми статьями и так далее. Мне кажется это абсолютно естественным, потому что я сам как читатель устроен аналогичным образом — у того же Писарева я читал и статьи о каком-то медицинском научпопе, и огромные исторические работы, и даже обзор на брошюру о булавке, не говоря уже о рецензиях на всякую мусорную художественную литературу. То есть я предпочитаю, чтобы в первую очередь был интересен автор статьи, а уже во вторую — предмет. Надо сказать, с практической точки зрения моя концепция оказывается прямо-таки карикатурно нежизнеспособной. По моим наблюдениям, чем интереснее публикация для меня — тем меньше людей на нее внимание обращают. Когда я, например, какую-то редкую музыку с большим трудом отрываю, провожу огромную розыскную работу, а затем делюсь результатами таких чудо-поисков — это вполне может быть не интересно никому. А мне-то, наоборот, неинтересны очевидные вещи. На книге это отразилось тоже.

— А бывало во время работы с собранным материалом, что у разных участников сибпанк-движения принципиально разные версии произошедшего?

— В плане противоречий в излагаемом и фактической путаницы — бывало и забавно, и трудновато. Хотя вопросы, которые я решал, были связаны не с интерпретацией фактов, а с хронологической последовательностью. Часто приходилось выискивать какие-то детали в неочевидных источниках, чтобы сверить факты и впихнуть фрагмент в нужное место, проводить мини-расследования, а часть обстоятельств могли так и остаться невыясненными. Чтобы удобно было работать, пришлось для каждого мемуариста высчитывать степень потенциального доверия: если кто-то замечен в вольном обращении с фактами, то вес его слов снижался, они становились менее важным источником с точки зрения фактов, оставаясь при этом, конечно, не менее ценными с точки зрения эмоциональной. Поэтому да, даже те комментарии, ошибочность которых не вызывала сомнений, сохраняли значимость для книги — на известные мне ошибки я указывал в сносках.

Помогало еще, что даты записей и концертов задокументированы неплохо, плюс выручали зины, активно издававшиеся параллельно с описываемыми событиями, — на них не влияли сбои в памяти авторов. В книге я намеренно оставлял следы работы по установлению деталей, стараясь максимально вскрывать компилятивную механику: например, расследование по альбому группы «Кооператив Ништяк», в записи которого принимали участие Егор Летов и Джефф, представлено в книге поэтапно, и этот фрагмент мне показался весьма удачным, факты там сильно меняются по ходу получения дополнительных комментариев.

А если отвлечься от хронологии и сосредоточиться на излагаемых от первого лица фактах или их трактовках — в эту область я старался не лезть. Например, на днях я увидел свежий комментарий Романа Неумоева к видеоинтервью Мирослава Немирова, в котором Роман опровергает ряд высказываний Мирослава относительно себя и выражает максимальное неудовольствие по этому поводу. И речь идет о том самом интервью, которое в виде текста вошло в книгу! Очень не хотелось бы расстраивать Романа Владимировича или кого-то еще из героев книги, но такие вещи вынужденно остались на совести мемуаристов и рассказывающих — факты я проверял только по документальным источникам, а опросы героев производились только на раннем этапе интервьюирования.

Подчеркну, что мой вклад в книгу — это опосредованная работа с мифом и документами. Другое дело, что вот такие опровержения, подобные неумоевскому, если бы они были зафиксированы в виде текста заранее и известны мне, сами стали бы документами и вошли бы в книгу. Поэтому я, честно говоря, надеюсь, что будет какая-то критика, и впоследствии я смогу включить ее во второе издание в виде уточнений. Это бы пошло на пользу книге и отечественной культуре в целом.

— В «Следах на снегу», как и в книге Феликса Сандалова «Формейшен», которая посвящена московскому панк-андеграунду 1990-х, использован компилятивный подход: авторы собирают информацию и формируют из разрозненных фрагментов повествование, а собственно авторского голоса в книге не так много. Каковы плюсы и минусы такого подхода?

— Здравая идея заключается в том, что если у тебя на руках исходная прямая речь, то ты можешь либо использовать ее как есть, либо исковеркать и изгадить переписыванием — с большой вероятностью что-то будет переврано, уйдет авторский стиль. Так что да, логичнее сделать коллаж из оригиналов. У такого подхода лишь косвенные в литературном плане минусы. Во-первых, работа по переписыванию и изгаживанию исходных материалов кажется более трудоемкой, так что, если автор ее проделал, это плюс ему в глазах читателей. Во-вторых, могут быть проблемы с авторскими правами, а переписывание материала их решает. К счастью, в последние годы коллажный подход все же становится привычным и распространенным. Кстати сказать, ранее Владимир выпустил еще одну книгу в таком же духе — про движение стиляг, малоизвестную.

— И последний вопрос: первое интервью, приуроченное к выходу книги, вы дали Федору Деревянкину, исполнительному директору и менеджеру по креативному развитию издательства Common place. Смахивает на междусобойчик, нет?

— Это норма. Не вижу смысла стыдливо замалчивать такое, лучше даже подчеркнуть нашу круговую поруку, поскольку заниматься подобным больше некому. Какой смысл скрывать то, что одни и те же люди везде все делают и протаскивают своих корешей, если те тоже что-то делают? Не мы же виноваты в том, что настоящей культурой интересуется минимальное количество людей и делать подобное больше попросту некому.