«Необузданность, невоспитуемость и невосприимчивость к нормам и правилам»

О русских парижанах глазами французской полиции XVIII века

Недавно издательство «Новое литературное обозрение» выпустило книгу «Русские парижане глазами французской полиции XVIII века». Мы поговорили с составителями этого издания — доктором филологических наук, профессором, переводчиком Александром Строевым и кандидатом филологических наук, специалистом по русско-французским связям XVIII–XX вв. Денисом Кондаковым — о том, как русские парижане жили в эпоху Просвещения, почему французская полиция была озабочена исправлением их нравов, каковы были стереотипы восприятия россиян во Франции и за что русские дамы попадали в полицейские донесения.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

— Давайте начнем с самого простого: как бы вы могли представить читателям вашу книгу?

Александр Строев: Как идеальный материал для написания исторических детективов.

— Ранее эта книга была издана на французском языке. Отличается ли чем-то ее русский вариант?

Денис Кондаков: Отличается, и весьма значительно. Французский вариант, так же открывающийся предисловием, построен по хронологическому принципу и включает все найденные нами полицейские донесения, в которых фигурируют подданные Российской империи, общим числом более шестисот. Для русского издания мы отобрали и перевели донесения о 78 людях. Это самые яркие истории, самые значимые фигуры, дающие довольно ясное представление о русской жизни в Париже XVIII века. Если же кто-то взыскует академической всеохватности и не убоится скучных перечислений имен и посещений, то ему следует обратиться к французскому варианту.

— А как и когда у вас вообще возник интерес к донесениям французской полиции и следственным делам XVIII века, где упоминались русские? Какое впечатление на вас произвели эти документы и почему они стали объектом вашего научного исследования?

АС: Я обожаю документы о слежке, фонды перлюстрации писем — как русские, так и французские. Это уникальные источники. Архивы царской охранки помогли мне восстановить историю моей семьи с середины XIX века: там даже сохранились юношеские письма дедушки эсера, аккуратно перепечатанные на машинке. В Архиве внешней политики Российской империи находятся копии писем графа де Сегюра, принца де Линя и др., скопированные полицией и переданные Екатерине ІІ. Оригиналы многих не сохранились. Французские архивы позволили понять повседневную жизнь русских аристократов в Париже, круг их знакомств.

— Как протекала работа над поиском материалов? И почему на подготовку и издание книги ушло достаточно много времени (мы знаем, что первые полицейские донесения, где упоминались русские, были найдены вами в 2012-2013-х гг.)?

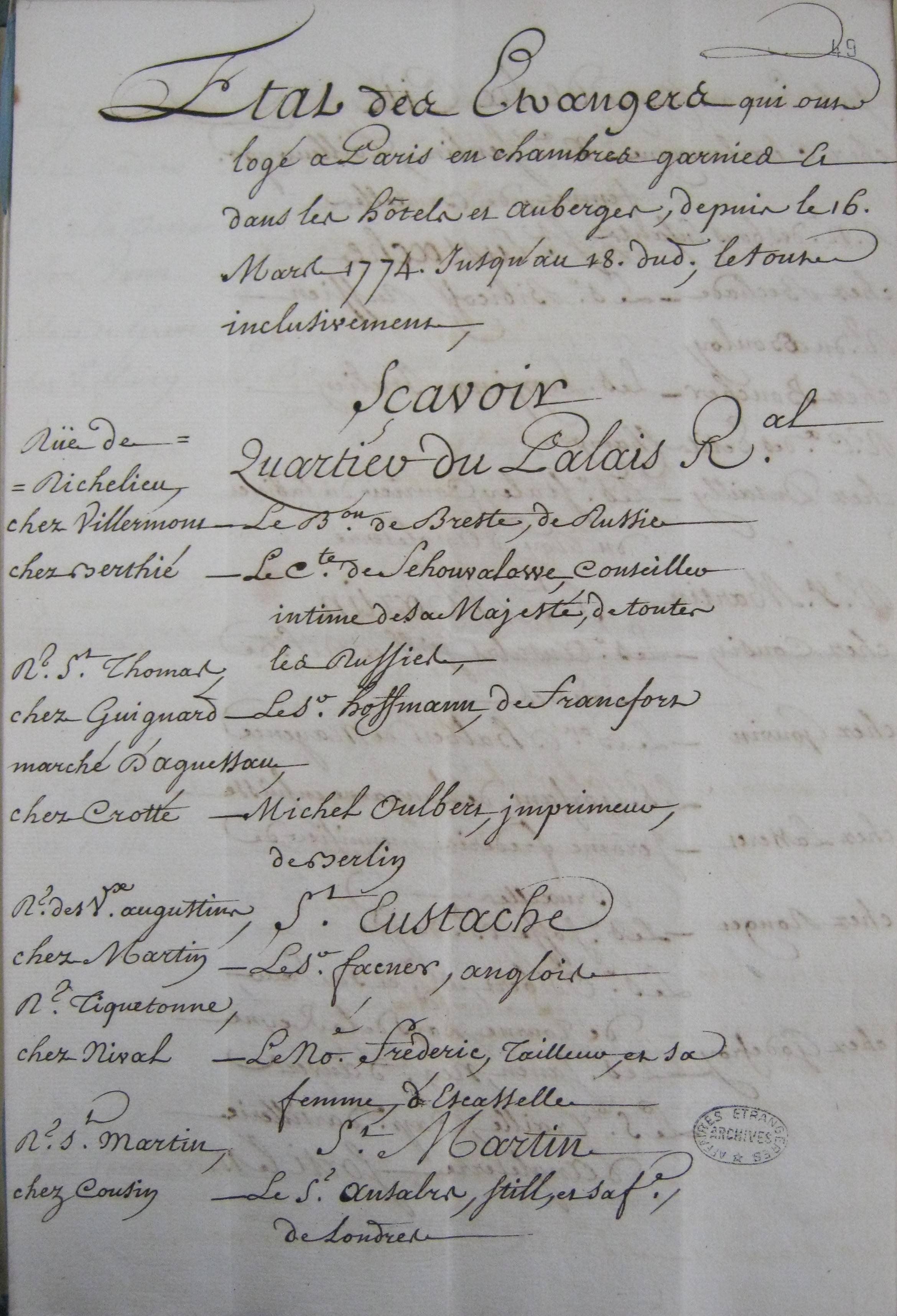

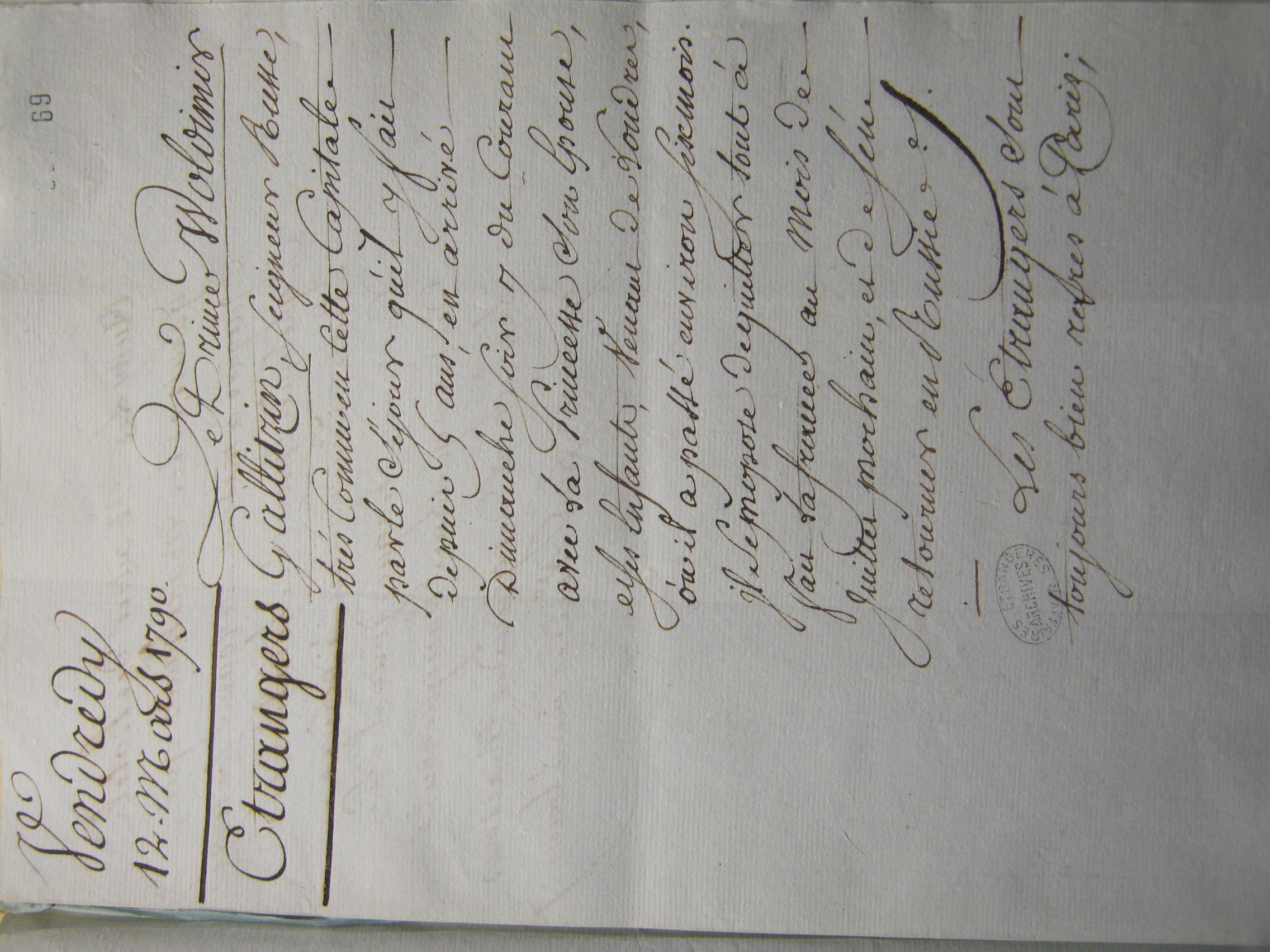

ДК: Замысел книги и впрямь восходит к 2012 году, когда мы совместно со студентами начали работу по поиску русских имен среди полицейских донесений за 1770–1791 гг. Этот огромный массив документов находится в архиве МИД Франции. Затем мы проверили фонды библиотеки Арсенала и Национальной библиотеки Франции. На сбор материала ушел без малого год. А затем началось самое долгое и сложное — идентификация персоналий, проверка фактов и дат, вычитка текста, составление примечаний. Потребовалось обращаться к российским архивам (АВПРИ, ИРЛИ, РГИА) и библиотекам (РГБ и РНБ), а также к коллегам-историкам для прояснения сложных мест и опознания неустановленных лиц. Этот и без того трудозатратный поиск осложнялся тем, что один из нас постоянно жил и работал во Франции, а другой — в Беларуси. Временами приходилось ставить наш проект на паузу и переключаться на другие дела. Но, кажется, книга от столь долгой выдержки, как хорошее вино, только выиграла.

— Случались ли при работе с этими документами какие-то открытия, которые вас удивили?

АС: Меня как литературоведа более всего поразил издевательский отзыв девицы легкого поведения, кою разочаровал в постели граф Кирилл Разумовский. Эту формулу все мы знаем по эпиграмме Пушкина («Взяла Лаиса микроскоп…»). Я посвятил этому отдельную статью (мы отсылаем к ней в книге). Далее я уже не мог оторваться от донесений.

— Документы, представленные в книге, дают довольно полную картину жизни русских в Париже XVIII века. Расскажите, пожалуйста, что это была за жизнь.

АС: В XVIII веке русские учатся наукам в университетах в Германии, искусству — в Италии, а в Париже — светскому обхождению, умению одеваться, ценить французские яства и вина и, разумеется, науке страсти нежной. Главные достопримечательности Парижа, как уверяет Фонвизин, — это театры и девки.

Самые увлекательные документы — донесения полиции нравов в царствование Людовика XV. Государь был охоч до женщин и внимательно выслушивал отчеты начальника полиции. Полицейские инспекторы, зная, к кому они адресуются, элегантно и иронично повествовали о похождениях девиц и их клиентов, нередко излишне доверчивых, попадающих впросак. Увы, Людовик XVІ этим не интересовался, и отчеты стали сухими перечнями: кто к кому ездил в гости, принимал у себя, посещал театр. Однако и эти сведения, дополненные воспоминаниями, дневниками, перепиской русских дворян, а также сатирическими текстами (в первую очередь Фонвизина) позволяют увидеть и светскую жизнь русских, и бытовую, включая любовные похождения, покупку картин и скульптур, картежничество, мотовство и долги, в том числе портным. Русские щеголихи-неплательщицы разорили Розу Бертен, модистку королевы Марии-Антуанетты.

— В эпоху Просвещения французская полиция считалась лучшей в Европе: она имела систему внешнего наблюдения, поквартальной слежки и обширную сеть осведомителей. Можно ли сказать, что сведения, изложенные в полицейских документах, были абсолютно точными и правдивыми? Рисуют ли донесения вполне достоверные портреты россиян, или же в работе полиции случались ошибки и допускались неточности?

ДК: Действительно, парижская полиция XVIII века была для своего времени прекрасно организованным административным механизмом. Подчеркну: для своего времени. Ее система сбора информации не достигла еще того совершенства, которым отличалась служба при Жозефе Фуше в начале XIX столетия. В донесениях 1720–1790-х гг., с которыми мы работали, полно ошибок, неточностей и заблуждений. Причиной тому ненадежность и неверифицируемость источников информации. Наружная слежка редко была эффективной. Шпионов внедряли в дома дипломатов или знатных особ, но и там им не все удавалось выведать. Часто инспекторы пользовались устаревшими сведениями и писали свои донесения словно под копирку. Так обстоит дело с прибывавшими в 1770–1780-е гг. в Париж уроженцами Ливонии и Курляндии.

Иногда сведения о русских путешественниках приходили по дипломатическим каналам, и тогда перед нами предстают красочные и точные портреты. Так было в случае с внебрачным сыном Екатерины II графом Алексеем Бобринским и графом Андреем Шуваловым и его семьей. Но это скорее исключение, чем правило.

Инспекторы и соглядатаи плохо разбирались в иноземной титулатуре и родословных. Отсюда путаница в именах и лицах: например, в 1780 г. графа Ивана Салтыкова принимают за Николая Салтыкова, а баронессу Наталью Строганову за Елизавету Строганову. Русские фамилии искажаются на письме до неузнаваемости: князь Юсупов становится Оскоповым, а несчастную графиню Софью Разумовскую именуют на тринадцать разных ладов (Razou Mosky, Rosomoskuo, Romousky, Roussensky, Razoumozsky и т. д.). Так что портреты россиян, созданные парижской полицией, далеки от достоверности и точности и, как уже было сказано, требуют тщательной проверки.

— Вы пишете о том, что постепенно французская полиция перестала быть только лишь отлаженной карательной машиной, обеспечивающей тотальную слежку (коей еще была в начале XVIII века), и начала заботиться также об исправлении нравов. Каким образом она этого добивалась? Был ли этот процесс перевоспитания успешным?

ДК: В середине столетия, когда на должность генерал-полицмейстера заступил Антуан де Сартин, стало понятно, что с иностранцами, тем более благородными, следует работать не так, как с рядовыми гражданами. На то были и политические (Россия и Франция после восьмилетнего разрыва в дипломатических отношениях стали союзниками), и административные причины. Кроме того, оказывала влияние на полицейские умы и философия Просвещения, подсказывавшая, что проще предупреждать преступления, нежели их расследовать и за них наказывать. Потому слежка становится открытой, разговоры между русскими путешественниками или дипломатами и французскими инспекторами — обычным делом. Таким образом парижская полиция заботилась о благе самих «клиентов», предупреждая их от необдуманных желаний и поступков, вроде отбытия на родину без оплаты долгов. Часто инспекторам удавалось гасить скандалы и конфликты, коих немало породил тот же граф Бобринский или брат императрицына фаворита Яков Ланской. Однако привычки и дурное воспитание зачастую брали верх. Так, инспекторы отмечают неизменно дурное поведение, выделяющееся даже на фоне щегольской распутности, супругов Марии и Петра Бутурлиных и Сергея Салтыкова.

— Все полицейские донесения, собранные в книге, отличает наличие определенного стереотипа восприятия русских во Франции. Что это был за стереотип?

ДК: Это как раз представление о необузданности русских, их невоспитуемости, недостаточной восприимчивости к культурным нормам и правилам. Им невдомек, как писал Луи-Себастьян Мерсье, кстати сказать сотрудничавший с полицией, что все на берегах Сены совершается по науке, в отличие от берегов Невы: так выбираются дома и кварталы для пребывания, носятся шляпы, заводятся знакомства. Не то чтобы все русские совершенно не умели этого делать. Сами полицейские отмечают два ярких исключения: граф Александр Строганов и княгиня Наталья Голицына.

И все же в полицейских донесениях постоянно проскальзывает удивление тому, сколь мало именно русские способны к обучению премудростям общежития. Опять же граф Бобринский сторонится тех домов, где он был бы радушно принят, а его драки с любовницей объясняются тем, что он «крепко держится русских манер».

— Кто из героев полицейских донесений вас впечатлил больше всего?

ДК: Наверно, самой колоритной фигурой является князь Андрей Белозерский. В 1760–1763 гг. он состоял дворянином при посольстве и вел весьма разгульный образ жизни. Менял одну за другой танцовщиц-содержанок, похвалялся своими любовными похождениями, соперничал в амурных делах с герцогом де Лавальером, интендантом королевских увеселений Папийоном де ла Ферте и молодым Бомарше. Именно ему посвящены, на мой взгляд, самые яркие донесения полиции нравов. В 1775-1776 гг., будучи послом в Дрездене, Белосельский часто наезжает в Париж, где его помнят, где за ним по-прежнему следят (так, полиции известно о его связи с вдовой саксонской курфюрстиной). И даже такой щегольской образ жизни, близкий поведению парижских петиметров, кажется последним грубым подражанием. Белосельскому недостает тонкости, «неуклюжий вид его неисправим», как заявляют об этом сами петиметры. Возвращаясь к вопросу о стереотипах: иностранец остается иностранцем постольку, поскольку он оказывается неспособен понять и усвоить все привычки и манеры, нормы и правила местной жизни.

— Парижская полиция уделяла мало внимания женщинам: в донесениях фигурируют лишь 56 русских дам, тогда как в полицейских документах отражена жизнь более шестисот подданных Российской империи, проживавших в Париже в эпоху Просвещения. Тем не менее среди представительниц слабого пола были и те, кто наделал в Париже много шуму и привлек внимание полиции. Не могли бы вы рассказать о них?

АС: Когда в 1763 году распутник граф Сергей Салтыков (бывший когда-то любовником великой княгини Екатерины, ставшей затем императрицей) заразился венерической болезнью, то его супруга Мария завела кавалера, с которым встречалась в карете (напомним сходные сцены в «Госпоже Бовари» Флобера и «Милом друге» Мопассана). Другие дамы привлекают внимание полиции мотовством, долгами, а некоторые легким поведением. Полиция подсылает к ним осведомителей, дабы выудить полезные сведения. Графиня Дашкова, напротив, в свой первый приезд в Париж сохраняет инкогнито, по совету Дидро отказывается от посещения великосветских дам, и полиция ее в тот год не замечает.

Многие русские были членами парижских масонских лож. Граф Александр Строганов подготовил престарелого Вольтера к приему в ложу Девяти сестер (т. е. девяти муз), в которой состояли философы, политики, дипломаты, музыканты, художники. Полиция об этом не писала, но по протоколам заседаний смешанной ложи Святого Иоанна «Искренность» в 1770-е гг. в нее были приняты несколько польских и русских дам, в том числе графиня Софья Разумовская. В молодости она слыла легкомысленной, а в конце жизни стала набожной. Добавлю, что в Польше смешанные ложи существовали, а в России в XVIII-XIX вв. — нет, хотя многие женщины интересовались мистическими учениями и масонством.

— Отдельного внимания заслуживают русские писатели, подолгу находившиеся в столице Франции. Как они там жили?

ДК: Образ жизни русских писателей в Париже XVIII века сильно зависел от их социального положения и статуса, хотя полностью ими не определялся. К примеру, князь Антиох Кантемир, российский полномочный министр и посол, вел жизнь скорее затворническую и «философскую», чем немало удивлял современников, ибо этим не соответствовал ни своему происхождению, ни дипломатическому рангу. Оно и понятно: в конце 1730-х — начале 1740-х гг. Кантемир редактирует свои сатиры, трудится над переводами, да еще есть основная посольская работа с ее отчетами, депешами, официальными аудиенциями и сбором информации. Вести рассеянную светскую жизнь тут некогда. При этом он наверняка видится с Монтескье (но подтверждений этому в полицейских рапортах нет), а вот с Вольтером — едва ли, только обменивается письмами.

Его антиподом был граф Андрей Шувалов, писавший стихи исключительно по-французски и прославившийся своим поэтическим диалогом с Вольтером. Приехав с супругой и детьми в Париж в 1777 году и располагая огромными средствами, он стал жить на широкую ногу. Открыл политический салон, был принят в самых блестящих столичных домах, публиковал свои сочинения в газетах и дружил с видными литераторами того времени Дора и Лагарпом. Но парижский высший свет находил графа Шувалова заносчивым и скучным, наверняка припоминая его антифранцузскую политическую позицию, а Екатерина II была недовольна, что ее камергер водит дружбу с писателями сомнительной репутации.

АС: Лаконичное донесение о Фонвизине («г-не де Визини») поражает своей неточностью. Однако оно, пусть искаженно, показывает, что он хотел предстать как писатель и законовед, трудящийся для императрицы. В Париже он купил французский перевод китайского конфуцианского трактата о государственном устройстве, а потом перевел его и напечатал в России.

— В книге описана невероятная история о том, как сержант Преображенского полка Сергей Алексеевич Пушкин обокрал самого Вольтера. Не могли бы вы рассказать, что в действительности случилось?

АС: В 1760 году Сергею Пушкину поручили привезти в Женеву Вольтеру, который писал «Историю Российской империи при Петре Великом», 2000 червонцев, собрание памятных медалей и исторические материалы, переведенные на французский. Но Пушкин по дороге в Вене проигрался в карты, бежал в Лондон, оттуда в Амстердам, затем в Париж и везде не платил долги. Французская полиция осведомилась у русского посланника графа Чернышева, что делать (ибо тогда, в Семилетнюю войну, Россия была союзницей Франции). Граф велел отправить Пушкина в тюрьму. Он сидел с 1761 г. до начала 1763 г., пока семья его, вошедшая в фавор при Петре ІІІ, не уплатила долги.

— Вы пишете, что у «Русских парижан», вполне вероятно, будет продолжение. Расскажите, пожалуйста, что это будет за книга. Удалось ли что-то уже сделать?

АС: К сожалению, часть полицейских архивов сгорела во время Парижской коммуны. Копии донесений о слежке за русскими в Париже в 1808–1810 гг. я обнаружил в государственном архиве в Тбилиси: их сделали в 1903 г. для великого князя Николая Михайловича. Там были и выдержи из неопубликованной поэмы князя Александра Белосельского, где он писал о Наполеоне.

В конце ХІХ в. и тем более в ХХ в. после революции и массовой эмиграции французская полиция следит в первую очередь за людьми подозрительными с политической точки зрения, опасными (анархистами) или проштрафившимися. Среди них попадаются и писатели: Маяковский, Есенин (устроил дебош в ресторане), Триоле, Бабель. О двух последних мне довелось написать. Гораздо больше сведений дает французская пресса. Так что надо работать на пересечении различных источников. Учитывая, что документы «врут как люди» (Тынянов).