Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

«...A propos de канальи, — продолжал Государь, обращая этот разговор, бывший за столом, в общий, — теперь в Лейпциге завелись опять два мошенника, которые пишут и интригуют против нас: какой-то Сазонов и известный Герцен; последний был уже у нас в руках и сидел; но merci à Mr. Жуковский употребили тут в ходатайство Сашу (наследника) — и вот благодарность этого подлеца за помилование!»

Эту реплику Николая I процитировал в своей дневниковой записи осенью 1849 года М. А. Корф — член Государственного совета и Комитета по надзору над цензурой.

К тому времени уехавший за границу в 1847 году Герцен уже воспринимался самодержцем как один из злейших личных (а значит, и государственных) врагов, и злопамятный Николай I начал кампанию против него; Герцен оказал сопротивление.

Кампания началась с персональных экономических санкций (точнее, попыток их ввести): в июле того же 1849 года император ознакомился с рапортом русского поверенного в делах в Париже Н. Д. Киселева министру иностранных дел и начертал на рапорте суровую резолюцию:

«Очень замечательно, этот Герцен тот, который был мной выслан, кажется, в Кострому, а наследником чрез Жуковского выпрошено прощение... надо велеть наложить запрещение на это его имение, а ему немедля велеть воротиться».

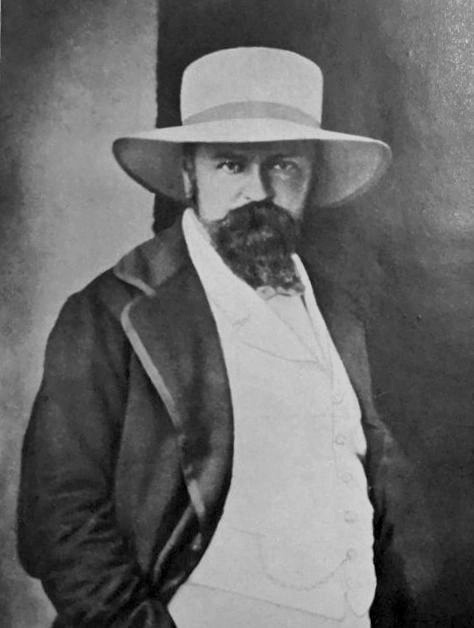

Герцен в Париже, 1847

Герцен в Париже, 1847

Здесь стоит сделать две ремарки: во-первых, выслан Герцен был даже дважды, и не в Кострому (царю недосуг было помнить такие мелочи), но в Вятку (с переводом через несколько лет во Владимир — merci à наставник наследника Mr. Жуковский), а после — в Новгород. Во-вторых, обе ссылки были наказанием за поступки, противозаконность которых была не более чем субъективным мнением власти.

Первая — за «пение пасквильных стихов», которые Герцен и его друзья не пели (имена же их внесли в списки тайной полиции чуть раньше — за пересылку денег сосланным в Сибирь, т. е. есть «за донаты», хотя формально это было не запрещено). Вторая ссылка последовала за пересказом Герценом в письме общегородской новости: субъектом происшествия был будочник, и рассказ о его криминальных поступках, хоть и правдивый, восприняли как выступление против государственной власти. Письма Герцена, как и многих других попавших в поле зрения власти подданных, перлюстрировались.

Очевидно, политическое противостояние с самодержавной властью и Герцен мыслил как личную вражду.

Запрещение на имения Герцена и его матери было введено. В конце декабря банкир Джеймс Ротшильд, контора которого занималась финансами Герцена, сообщил, что денег по его векселю получить не удастся. Чуть позже, весной 1850 года, поверенный Ротшильда был на аудиенции у министра иностранных дел графа К. В. Нессельроде и выяснил, что император лично приказал не выплачивать по векселю деньги «по причинам политическим и секретным».

Герцен сделал попытку сыграть на профессиональном честолюбии Ротшильда, указав тому, что решение царя — откровенное беззаконние (а также прибавил банкиру процент по сделке).

Маневр удался. Ротшильд в ходе переговоров задействовал серьезные аргументы: публичную огласку финансового скандала, а главное — нужду Николая в будущем иностранном займе (государственный бюджет в те годы сводился с огромным дефицитом: военные расходы, особенно с учетом Венгерского похода 1849 года, были чудовищными, и Николай среди прочего заметно снизил уровень золотого запаса, хранившегося в Петропавловской крепости).

«В случае отказа он подвергнет дело обсуждению юрисконсультов и советует очень подумать о последствиях отказа, особенно странного в то время, когда русское правительство хлопочет заключить через него новый заем. Ротшильд заключал тем, что, в случае дальнейших проволочек, он должен будет дать гласность этому делу через журналы, для предупреждения других капиталистов», — пересказывал Герцен свою победу над «тугим на уплату петербургским 1-й гильдии купцом Николаем Романовым».

Через полгода после неудачного для царя разрешения конфликта, в начале 1851 года, вышла на немецком, а чуть позже и на французском языке обширная статья Герцена «О развитии революционных идей в России»: «скверная, и особенно скверная тем, что в ней много справедливого», — прокомментировал ее специалист по надзору за литературой и журналистикой М. А. Корф.

Теперь имя Герцена напрямую связывалось с антиправительственной пропагандой, а император при его упоминании приходил в бешенство.

Статья ожидаемо вызвала скандал во властных кругах, которые не могли не обратить внимание на фразы вроде следующей:

«Ужасный, скорбный удел уготован у нас всякому, кто осмелится поднять свою голову выше уровня, начертанного императорским скипетром; будь то поэт, гражданин, мыслитель — всех их толкает в могилу неумолимый рок. История нашей литературы — это или мартиролог, или реестр каторги».

По мнению Герцена, «с 1825 года... власть только о том и думает, как бы замедлить умственное движение; уже не слово „прогресс“ пишется на императорском штандарте, а слова „самодержавие, православие и народность“ — это mane, fares, takel деспотизма, причем последние два слова стояли там только для проформы. Религия, патриотизм были всего лишь средством укрепить самодержавие... ярчайшее выражение его царствования — девиз деспотизма: „Пусть погибнет Россия, лишь бы власть осталась неограниченной и нерушимой“. Этот дикарский девиз устраняет все недоразумения, именно 14 декабря принудило правительство отбросить лицемерие и открыто провозгласить деспотизм».

Недоступность самого Герцена для самодержавного наказания привела к наказанию символическому и метонимическому: осенью 1851 года было начато масштабное «Дело об изъятии из продажи и библиотек... журнала „Отечественные записки“ за 1840, 1841 и 1843 годы». Бдительная власть обнаружила, что некий московский купец распродает «по дешевой цене» книги и журналы, в числе которых были и номера «Отечественных записок» со статьями Герцена («Дилетантизм в науке» и другими).

Найденные журналы требовалось «немедленно купить у книгопродавца... под рукою, чрез доверенное лицо» и уничтожить. Инициатива этой расправы принадлежала Николаю I: здесь царь вполне явил свой на удивление мелочный, мстительный характер и соответствующие практики (дело в архиве тайной полиции занимает 90 листов). Губернаторы («секретно») отписывались о принятых мерах: обнаруженные в библиотеках крамольные журналы изымались, однако эти нехитрые отчеты явно свидетельствуют, что опасаться властям было нечего — количество библиотек и их фонды в николаевскую эпоху были ничтожными. Нечего и говорить, что тексты Герцена (как и любые формы общения с ним) находились под строжайшим запретом и при Николае I, и позже (позже, впрочем, запрет на тексты не мешал читать их всем заинтересованным, в том числе и придворным, а если верить слухам, то и самому Александру II).

Герцен, 1850-е

Герцен, 1850-е

Герцен отказался вернуться в Россию после 1848 года, справедливо полагая, что его арестуют и отправят в крепость уже при пересечении границы. Он «не хотел ехать в Петропавловские кельи отца Леонтия (Л. В. Дубельта, управляющего III отделением. — С. В.) или в Нерчинск, не имея даже в виду Евпатории в легких Николая Павловича (действительно, болезнь и смерть царя было невозможно спрогнозировать. — С. В.)».

Не было смысла возвращаться «теперь, когда самодержавие, озлобленное и испуганное всем, что делается в Европе, душит с удвоенным ожесточением всякое умственное движение и грубо отрезывает от освобождающегося человечества шестьдесят миллионов человек, загораживая последний свет, скудно падавший на малое число из них, своей черною, железною рукой, на которой запеклась польская кровь».

Он справедливо полагал, что принесет гораздо больше пользы, если останется за границей, ведь где «не погибло слово, там и дело еще не погибло. За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность — я остаюсь здесь; за нее я отдаю все, я вас отдаю за нее, часть своего достояния, а может, отдам и жизнь в рядах энергического меньшинства, „гонимых, но не низлагаемых“», — писал Герцен в предисловии к сборнику эссе «С того берега».

Выбор и цитирование отдельных фраз Герцена — дело неблагодарное. Эта нарезка может показать его фразером или доктринером, хотя он куда как далек от этих скучных пороков; напротив, яркие афористические сентенции Герцена — неотъемлемая часть его живого текста, россыпи единичных историй, анализа и синтеза.

Немалую часть своих горьких сентенций Герцен направил на взаимоотношения власти и подданных в России:

«В самые худшие времена европейской истории мы встречаем некоторое уважение к личности, некоторое признание независимости — некоторые права, уступаемые таланту, гению. Несмотря на всю гнусность тогдашних немецких правительств, Спинозу не послали на поселение, Лессинга не секли или не отдали в солдаты. В этом уважении не к одной материальной, но и к нравственной силе, в этом невольном признании личности — один из великих человеческих принципов европейской жизни.

В Европе никогда не считали преступником живущего за границей и изменником переселяющегося в Америку.

У нас нет ничего подобного. У нас лицо всегда было подавлено, поглощено, не стремилось даже выступить. Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность — за крамолу; человек пропадал в государстве...»

В одном из нетипичных для герценовского пера текстов, глубоко пессимистическом эссе, которое дало название упомянутому выше сборнику, автор размышляет о французском революционном движении 1848 года и причинах его провала. Там же заходит речь и о том, что понять чаяния и действия «глубинного народа» невозможно, а также бессмысленно досадовать на его глухоту к рациональным доводам просвещенной публики:

«Вы досадуете, что народы не исполняют мысль, дорогую вам, ясную для вас... но почему вы думаете, что народ именно должен исполнять вашу мысль, а не свою, именно в это время, а не в другое?.. Вы можете угадать народную мысль, это будет удача, но скорей вы ошибетесь. Вы и массы принадлежите двум разным образованиям, между вами века, больше, нежели океаны, которые теперь переплывают так легко. Массы полны тайных влечений, полны страстных порывов, у них мысль не разъединилась с фантазией...

Оттого они иногда обгоняют самых смелых мыслителей, увлекают их поневоле, покидают середь дороги тех, которым поклонялись вчера, и отстают от других вопреки очевидности... Вместо того, чтоб изучить эту самобытную физиологию рода человеческого, сродниться, понять ее пути, ее законы, мы принимаемся критиковать, учить, приходить в негодование, сердиться, как будто народы или природа отвечают за что-нибудь, как будто им есть дело, нравится ли нам или не нравится их жизнь, которая влечет их поневоле к неясным целям и безответным действиям!»

Пишет Герцен и об извращенном понимании патриотизма, который «при Николае... превратился в что-то кнутовое, полицейское», и теперь «протестация, отрицание, ненависть к родине» могут возникнуть именно из-за любви к ней, и по сути это гораздо человечнее, нежели «равнодушная чуждость».

Герцен дал лучшее описание николаевской эпохи, одного из самых мрачных периодов в русской истории, и стал свидетелем крушения надежд на политические и гуманистические изменения в Европе — а значит, и в России. «Былое и думы» невозможно втиснуть в рамки какого-либо жанра; данное самим автором определение — «отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге» — верное, но в то же время недостаточное. Помимо всего прочего это умное публицистическое и философско-социологическое описание жизни времен мертвящего самодержавного правления, когда казалось, что нечем дышать и не к чему приложить ум, силу, талант и темперамент.

«Николаевское время было временем нравственного душегубства, оно убивало не одними рудниками и белыми ремнями, а своей удушающей, понижающей атмосферой, своими, так сказать, отрицательными ударами». Это время было худо не только политическими преследованиями, но и интеллектуальными, этическими: «нравственный уровень общества пал, развитие было прервано, все передовое, энергическое вычеркнуто из жизни».

Герцен великолепно вплетает частные «арабески», внешне не связанные между собой микросюжеты и портреты в «общее», поскольку люди — «волосяные проводники истории», т. е., согласно более привычному для нас переводу, — капилляры ее кровеносной системы.

Это и макабрические описания нравов провинциального чиновничества (чего стоит один только губернатор Вятки Тюфяев — self-made man по-николаевски, который из уличного комедианта сделался чиновником при Аракчееве, а потом правил отдаленной губернией как самодур, открыто презирая законы и подчиненных), и убогие радости (пюре из черного хлеба с водкой) тюремного охранника — бывшего славного воина 1812 года, о заслугах которого государство забыло, и доказательства важности публичных лекций профессора истории Т. Н. Грановского и дружеских дискуссий в московских кружках — социальных институтах того времени.

Частные истории дают нам объемную картину: вот бесчеловечная властная машинерия Николая I, а вот те капилляры, что незаметно несут кислород к мозгу и сердцу страны, не давая ей погибнуть.

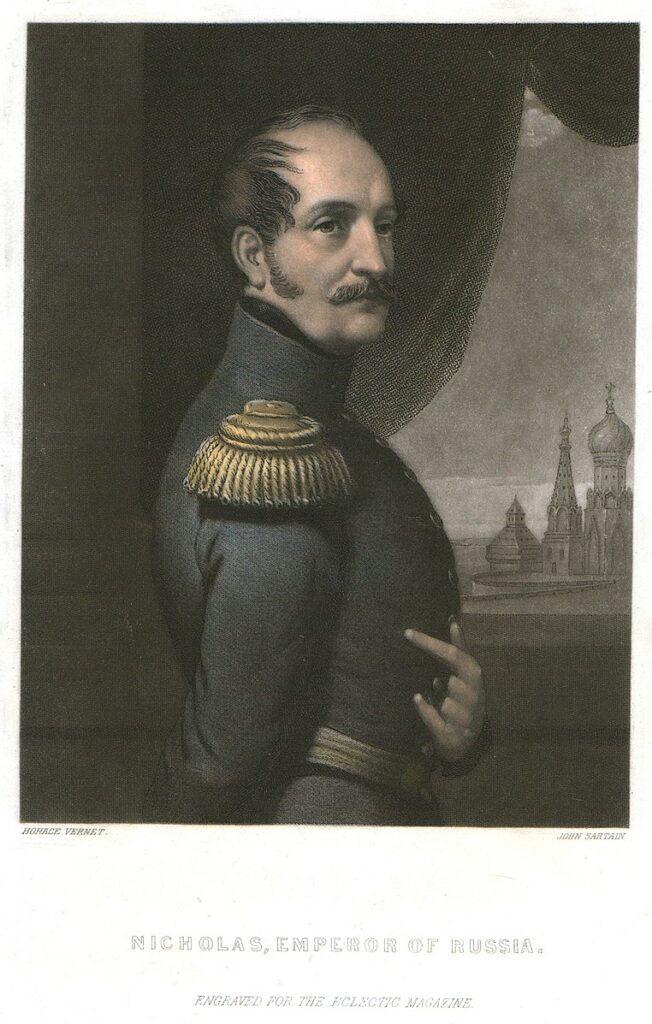

Николай I, 1850-е

Николай I, 1850-е

Николаевское правление не только превращало людей в неэффективные, устаревшие механизмы, расчеловечивало их, но и втаптывало в землю тех, кто обладал талантом, умом и темпераментом — политическим и социальным. Поэтому М. Ф. Орлов, «один из основателей знаменитого Союза благоденствия», избежавший ссылки благодаря брату Алексею Федоровичу, приближенному Николая I, не находил себе места и сферы деятельности. Он «был похож на льва в клетке. Везде стукался он в решетку, нигде не было ему ни простора, ни дела, а жажда деятельности его снедала», — так Герцен описывает «частное» и переходит к «общему»: «После падения Франции я не раз встречал людей этого рода, людей, разлагаемых потребностью политической деятельности и не имеющих возможности найтиться в четырех стенах кабинета или в семейной жизни».

Менее одаренные аристократы, лишенные средств и перспектив, в таких условиях становятся причудниками-самодурами: «Удушливая пустота и немота русской жизни, странным образом соединенная с живостью и даже бурностью характера, особенно развивает в нас всякие юродства».

Из-за такого управления Россия и ее жители становились пугалом для других стран:

«В продолжение тридцати лет этого злополучного царствования Россия была в представлении других народов лишь щетиной из штыков, становившейся дыбом при малейшем веянии свободы, при малейшем возгласе независимости. Двести тысяч штыков, готовых перейти границу за священное дело порядка и полиции, были на устах у всех реакционеров... и как только какой-нибудь немецкий микроскопический принц бывал недоволен двумя или тремя своими добрыми мещанами, он сообщал через премьер-министра этим беднягам Шульцам и Мюллерам, что двести тысяч русских штыков приближаются к границе. А за этими штыками маячила мрачная, застегнутая на все пуговицы и в огромных ботфортах, фигура Николая, чей хищный взгляд негроторговец Дуглас находил столь кротким.

Так Николай достиг не только того, что внушил ненависть и отвращение к русскому имени, но и сумел довести Россию до полного развала — до того плачевного состояния, которое мы так отчетливо увидели во время Крымской войны».

Поэтому радость (сомнительная на первый взгляд в плане этики) по поводу кончины «взлызистой медузы с усами», которая своим взглядом и политикой умертвила в России немало живого, становится понятной и даже близкой.

«Я велел подать шампанского, — никто не думал о том, что все это было часов в одиннадцать утра или ранее. Потом без всякой нужды мы поехали все в Лондон. На улицах, на бирже, в трактирах только и речи было о смерти Николая, я не видал ни одного человека, который бы не легче дышал, узнавши, что это бельмо снято с глаз человечества, и не радовался бы, что этот тяжелый тиран в ботфортах, наконец, зачислен по химии... Смерть Николая удесятерила надежды и силы. Я тотчас написал напечатанное потом письмо к императору Александру и решился издавать „Полярную звезду“».

При обилии инвектив в адрес власти, ее агентов, Георга Гервега, которого Герцен (не без оснований) обвинял в разрушении «личного», которое неотделимо от «общего», и многих других, автор «Былого и дум» никогда не доходит до обид и ресентимента. Ему чужда позиция «жертвы»: в отличие от большинства русских литераторов Герцен слишком сангвиник, слишком психологически «здоров» (иногда это даже мешает ему понять чужие слабости и беды), и потому от своих обидчиков он всегда отгораживается блестящей иронией, почти французской с точки зрения лексической виртуозности.

Его жизнелюбие прорывается даже в моменты печальных размышлений над историческими неудачами: цель жизни — не где-то там, в прекрасном будущем, это обман: «цель, бесконечно далекая — не цель, а, если хотите, уловка», и если кто-то призывает потерпеть ради нее, это должно «насторожить людей». Жизнь «ничего личного, индивидуального не готовит впрок, — она всякий раз вся изливается в настоящую минуту и, наделяя людей способностью наслаждения насколько можно, не страхует ни жизни, ни наслаждения, не отвечает за их продолжение».

Обращение к прошлому, поиск в нем идеалов и идеологических опор — тоже ложь: «история не возвращается; жизнь богата тканями, ей никогда не бывают нужны старые платья. Все восстановления, все реставрации были всегда маскарадами».

Более того: даже самые авторитарные режимы не могут остановить развития — ни мысли, ни гуманности, ни вообще прогресса (слово, запрещенное николаевской цензурой после 1848 года).

«Моровая полоса, идущая от 1825 до 1855 года, скоро совсем задвинется; человеческие следы, заметенные полицией, пропадут, и будущие поколения не раз остановятся с недоумением перед гладко убитым пустырем, отыскивая пропавшие пути мысли, которая в сущности не перерывалась. По-видимому, поток был остановлен, Николай перевязал артерию — но кровь переливалась проселочными тропинками».

«Россия будущего» смогла прорасти «между ступней самодержавных ботфорт и землей».

***

Герцен в Париже, 1861

Герцен в Париже, 1861

Герцен-автор, судя по многочисленным свидетельствам, вполне соответствовал Герцену-человеку — яркому, экстравертному, умному, увлекающемуся, ошибающемуся, рефлексирующему, анализирующему человеческие поступки в терминах гегелевской философии и в масштабах исторических формаций (кто кроме него мог увидеть причину несчастливого брака своего друга Н. Х. Кетчера, переводчика Шекспира, и сироты из раскольничьей общины Серафимы в том, что они принадлежат «к разным возрастам человечества, к разным формациям его, к разным томам всемирной истории»?).

Мемуариста П. В. Анненкова «ошеломил и озадачил, на первых порах знакомства, этот необычайно подвижный ум, переходивший с неистощимым остроумием, блеском и непонятной быстротой от предмета к предмету, умевший схватить и в складе чужой речи, и в простом случае из текущей жизни, и в любой отвлеченной идее ту яркую черту, которая дает им физиономию и живое выражение».

Именно поэтому Герцен — удобный объект для любых инвектив, политических, идеологических или психологических: он не вписывается ни в какие рамки. Он слишком живой и искренний в своих убеждениях, интеллектуальных, религиозных (дошедших до атеизма) поисках, его можно критиковать, им можно увлекаться, можно его порицать и все глубже понимать, но он не может превратиться в известный и унылый сплав — бронза редко вызывает сочувствие, равно как и желание полемизировать и размышлять.

Важно то, что его тексты при всей их исторической информативности еще и крайне увлекательны. В этом отношении «Былое и думы», основное произведение Герцена, превосходно даже с точки зрения «Библии сценариста» или «Морфологии волшебной сказки»: в нем есть и герой, и вредитель, и запрет, и его нарушение, и путешествие в иной мир (т. е. в Европу). Волшебным помощником можно считать Ротшильда, ведь его деньги творят чудеса; спасенная царевна, увы, умерла, а возвращение Герцена на родину оказалось символическим — в виде «Полярной звезды», «Колокола» и других изданий, которые с нетерпением ждали и жадно читали (и продолжают читать) его соотечественники.

И девиз «Колокола», придуманный Герценом в 1857 году, по-прежнему актуален:

«Везде, во всем, всегда быть со стороны воли — против насилия, со стороны разума — против предрассудков, со стороны науки — против изуверства, со стороны развивающихся народов — против отстающих правительств».