Некрасов: Джекил и Хайд русской литературы

Роскошная жизнь «печальника народного горя»

Одной из самых ярких фигур — и литературных, и публичных — России середины XIX века был поэт Николай Некрасов. В разгар славы появления кумира ждали часами, стараясь увидеть хотя бы силуэт, его стихами зачитывались и знали их едва ли не лучше, чем стихи Пушкина, его портреты «висели в квартирах всех образованных либеральных людей столицы», его обожали, отчаянно завидовали, множили сплетни, ненавидели и оправдывали. Равнодушных не было: почти все воспоминания современников и исследования историков литературы делятся строго на две (неравных) категории: безусловная апология и (реже) гневное и страстное обличение.

Причина такой любви-ненависти — удивительная двойственность этого человека и поэта. Поражало расхождение поэта народной скорби, рыдающего над судьбой крестьян, «печальника народного горя» — и барина, живущего на широкую ногу и знавшего толк в роскоши, завсегдатая Английского клуба, картежника и героя сплетен о денежных аферах. Читатели (а читала Некрасова вся хоть сколько-нибудь образованная Россия), обливавшиеся слезами над трагическими судьбами героев и героинь его поэм и стихотворений, принимавшие его воззвания как прямой призыв к действию, не могли простить автору, что он, мягко говоря, не исповедует того, что проповедует. И если читающая публика была оскорблена несоответствием внешности и стихов даже такого поэта, как Бенедиктов (тот писал эпигонско-романтические стихи, в которых представлялся публике «величественным, красивым и горделивым мужем», но на деле — и ко всеобщему возмущенному разочарованию —оказался «чиновником с геморроидальным цветом лица»), то в отношении Некрасова возмущение доходило до ненависти.

Количество исторических анекдотов о вопиющей разнице (а в глазах идеалистических читателей — лжи) между автором и его лирическим героем таково, что из них можно составить отдельную небольшую книжку.

Так, Афанасий Фет вспоминал: «Шел я по солнечной стороне Невского лицом к московскому вокзалу. Вдруг в глаза мне бросилась встречная коляска, за которою я, не будучи в состоянии различить седока, увидал запятки, усеянные гвоздями. Напомнив стихотворение Некрасова на эту тему, я невольно вообразил себе его негодование, если б он, подобно мне, увидал эту коляску. Каково же было мое изумление, когда в поравнявшейся со мною коляске я узнал Некрасова».

Стихотворение Некрасова действительно трогательное:

О филантропы русские! Бог с вами!

Вы непритворно любите народ,

А ездите с огромными гвоздями,

Чтобы впотьмах усталый пешеход

Или шалун мальчишка, кто случится,

Вскочивши на запятки, заплатил

Увечьем за желанье прокатиться

За вашим экипажем...

В стихах Некрасов справедливо осуждал режим и страну, где собаки живут лучше крепостных («…Где рой подавленных и трепетных рабов / Завидовал житью последних барских псов»), при этом содержа своих собак не просто лучше крепостных, но так, что завидовать им могли и большинство чиновников Петербурга. Охотничьим пойнтерам еду подавал лакей на салфетке, они могли играть с жаренной для них куропаткой на коврах и диванах, а воду лакать из хрустального графина на барском столе.

Радея в стихах о крестьянской судьбе и слывя (да, в общем, и являясь) знатоком крестьянской жизни и ее бед, Некрасов в 1861 году решает прикупить имение для спокойной работы и охоты и в письме к брату перечисляет требования, среди которых — отсутствие в имении крестьян и связанных с ним хлопот. «В деревне я ищу полной свободы и совершенной беспечности, при удобствах, устроенных по моему личному вкусу, хотя бы и с большими тратами... ищу непременно усадьбу без крестьян».

Начало сомнительной репутации поэта положил конфликт (или недоразумение) с В.Г. Белинским. Как известно, при создании (точнее, возрождении) журнала «Современник» в 1846 году предполагалось, что Белинский — лучший отечественный критик, он же главный залог успеха журнала — станет его соучредителем, а значит, и получателем дивидендов. И Некрасов, и соредактор И.И. Панаев пафосно заявляли, что тем самым спасут нездорового, изнывающего от поденной работы и написания рецензий на песенники, гадательные книжки и книги о клопах критика. Однако, ко всеобщему удивлению, Белинский остался хоть и хорошо оплачиваемым, однако всего лишь наемным работником.

Уже гораздо позже, в 1869 году, Некрасов написал несколько черновиков оправдательных писем по этому поводу (правда, М.Е. Салтыкову-Щедрину), и оправдания эти удивительны как в своей искренности, так и беспомощности: мол, дни Белинского в то время уже были сочтены, а выплачивать проценты наследникам не хотелось (да и жена Белинского — дама малоприятная, вон и Тургенев о ней сатирические стишки написал), что Белинский потом его простил и, наконец, что сам он, Некрасов, «вовсе не находился тогда в таком положении, чтобы интересы свои приносить в жертву чьим бы то ни было чужим». При этом Белинский в пантеоне и лирике поэта оставался великим и уважаемым героем-мучеником, «о чьей судьбе так горько я рыдал»: «Молясь твоей многострадальной тени, / Учитель! перед именем твоим / Позволь смиренно преклонить колени!».

К явным фактам примешивались — и усиливали резонанс — сплетни и домыслы, увы — имевшие часто вполне реальную основу. Некрасов довольно быстро приобрел себе не только репутацию редактора лучшего журнала России, не только великого поэта, но и редкой шельмы, поэтому любым неблаговидным слухам о нем верили быстро и с удовольствием.

Поговаривали — и тут же верили, — что Некрасов проигрывает в карты деньги журнала (верно, проигрывал до 80 тысяч рублей за один вечер, но сколько из них было журнальных денег — неизвестно), выигрывал же больше (так, А.А. Абаза, впоследствии министр финансов, проиграл ему в общей сложности больше миллиона франков). Ворчали, что находится в чересчур уж приятельских отношениях с сильными мира сего (Муравьеву-вешателю и вовсе читал оду), что задает баснословные обеды, что доходы его были нередко сомнительны (молодой Некрасов скупил у издателя экземпляры сочинений Гоголя и удачно их перепродал).

«Некрасов — аферист от природы, иначе он не мог бы и существовать, он так с тем и родился», — писал Достоевский (правда, без осуждения). До сих пор не найдены достоверные доказательства непричастности Некрасова к «делу Огарева» — «алиментах» его бывшей жене размером с солидное состояние, пропавших у посредников: поэта и его многолетней подруги, соавтора и невенчанной жены Авдотьи Панаевой (апологеты Некрасова в основном пользуются вескими аргументами вроде «разумеется, он не виноват» и переводят всю вину на Панаеву).

В едких стихотворных сатирах Некрасов клеймил «ликующих, праздно болтающих» и предающихся чревоугодию:

…Тише! слышен жаркий спор:

Над какою-то сосиской

Произносят приговор,

Поросенку ставят баллы,

Рассуждая о вине,

Тычут градусник в бокалы...

«Как! четыре — ветчине?..»

И стоит ли удивляться, что Некрасов сам был завсегдатаем существовавшего в начале 1870-х годах в Петербурге гастрономического клуба и не понаслышке знал и его обычаи, и лица перекормленных товарищей. Хорошо знавший поэта известный критик Н.К. Михайловский вспоминал: «Все это серьезнейшим образом смаковалось и сообща обсуживалось; ставились даже баллы за кушанья и вина. Бывал на этих обедах и Некрасов. И не только сам бывал, а и других тащил, между прочим, и меня, который, вероятно, по своему гастрономическому невежеству не мог видеть в этом учреждении ничего, кроме до уродливости странной формы разврата. Когда я выразил Некрасову свое мнение на этот счет, он со мной согласился, но привел три резона, по которым он на эти обеды ходит: во-первых, там можно действительно вкусно поесть; во-вторых, литератору нужно знать и те сферы, в которых такими делами занимаются; в-третьих, это один из способов поддерживать знакомство с разными нужными людьми».

Если два первых резона — явное лукавство, то последний приоткрывает завесу над той неочевидной для читателей жизнью, которую приходилось вести редактору одного из самых известных журналов в подцензурное время. «Певец горя народного, конечно, должен быть, во-первых, Козьмою бессребренником, во-вторых, обладать кротким и нежным сердцем, не пить, не курить, сидеть на чердаке и бряцать на лире впроголодь или же ходить по деревенским хатам и, прислушиваясь к стонам народного горя, заливаться слезами», — иронизировал критик А.М. Скабичевский. Однако именно так и представлял себе распорядок дня народного поэта «наивный читатель», свято веривший в необходимость полного совпадения лирического героя и автора, самостоятельно водрузивший на автора нимб и в ярости потом ниспровергавший свой идеал.

Некрасов был и остается уникальным случаем в истории отечественной литературы и журналистики: помимо большого поэтического дара, он обладал и выдающимся даром коммерсанта. Оставаясь поэтом и художником с тончайшим и безошибочным литературным чутьем, в то же время мыслил и действовал категориями коммерции. «Напрасно думают, что если он жил двумя жизнями, то одна из них была непременно фальшива», — писал Корней Чуковский, и нельзя с этим не согласиться.

К тому же, не стоит забывать и очевидную подоплеку его роскошной жизни — нищую юность. Семнадцатилетний Некрасов приехал в Петербург вопреки отцовскому желанию и, соответственно, без денег — однажды его приютили и накормили нищие: даже бродяги были богаче его. Отчаянная клятва «не умереть на чердаке» (напоминающая известную клятву Скарлетт О’Хара) и яркий купеческий — и проявившийся позже поэтический — дар дали возможность не только не умереть ни на чердаке, ни под забором, а уже в начале 1840-х годов выпустить несколько финансово успешных альманахов, привлечь в качестве авторов лучших писателей-современников, а в 1846 году задумать и воплотить выдающееся литературное — и снова коммерческое — предприятие, журнал «Современник». Именно здесь идеально совместились оба таланта: литературный позволял Некрасову «открывать» и печатать в своих изданиях Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, коммерческий — использовать агрессивную рекламу (рекламные объявления Некрасова достойны отдельного исследования) и внедрять виртуозные методы привлечения и удержания авторов (от системы авансов и «Обязательного соглашения» до изысканных обедов).

Совмещение талантов в своем роде проявилось даже в поэзии. Если еще в ранней молодости, после первого неудачного сборника Некрасов заявил: «Я перестал писать серьезные стихи и стал писать эгоистически» (т.е. для денег), то этот же подход (конечно же, с немалой долей условности и с поправкой на большой поэтический дар) применим и к дальнейшему творчеству. Лирика Некрасова о народе — обездоленном, бесправном, но мудром и прощающем — обретала все возрастающую популярность и любовь читателя, а значит, отлично продавалась.

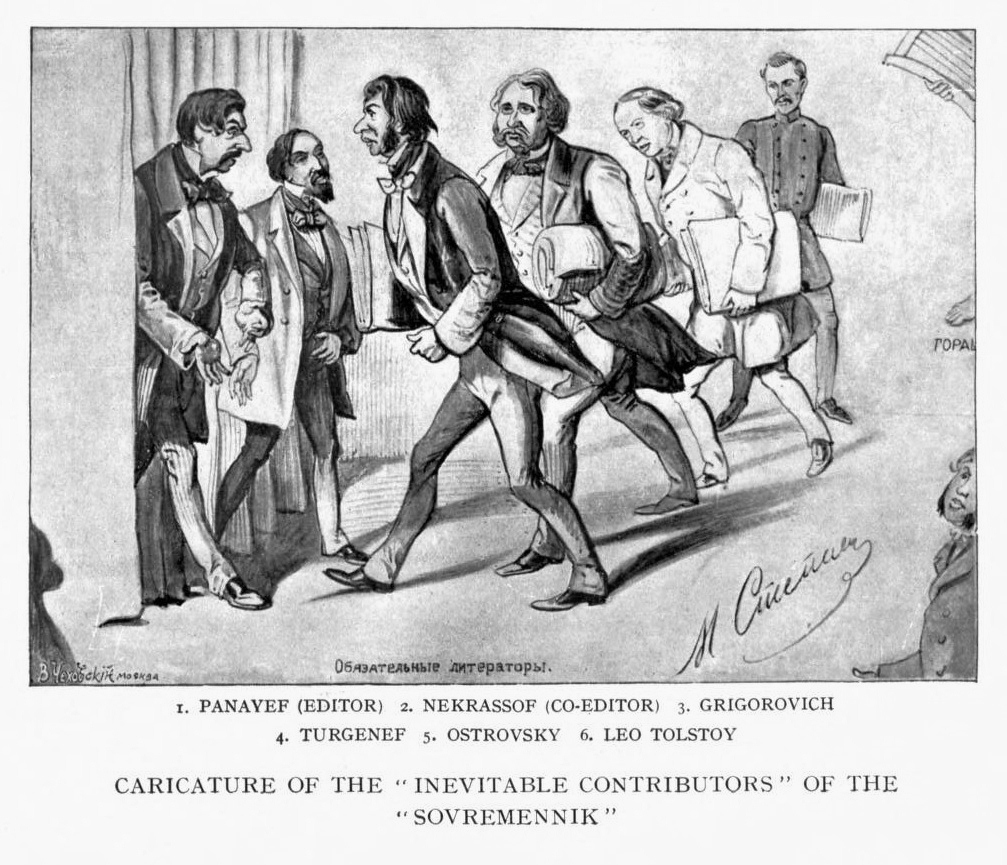

Карикатура на авторов «Современника»

Фото: commons.wikimedia.org

Журнал был и любимым детищем, и центром политического и общественного влияния, и коммерческим проектом — и отделить одно от другого невозможно. Поэтому цензоров, от которых зависел выход очередной книжки, Некрасов «прикармливал» дорогими обедами, с сильными и богатыми поддерживал необходимые приятельские отношения, а печатался в типографии богатого Э. Праца, потому что тот щедро кредитовал издателя. В 1866 году он действительно читал оду Муравьеву-вешателю, но не из-за верноподданнических чувств, а в тщетной надежде спасти журнал («Современник» все же закрыли, а репутация поэта серьезно пострадала).

Что же касается денег, то после нищей юности (и, видимо, в силу характера) у Некрасова действительно было непростое отношение к богатству. Пожалуй, никакого другого русского поэта тема денег так не тревожила и такого значительного места в творчестве не занимала. Упоминания о способах заработка — быстрого и чаще всего неправедного, рассказы об удачных сделках и наживе капитала встречаются и в стихах, и в прозе сплошь и рядом. В удивительном по откровенности стихотворении 1846 года Некрасов пишет:

Я за то глубоко презираю себя,

Что живу — день за днем бесполезно губя…

Что, доживши кой-как до тридцатой весны,

Не скопил я себе хоть богатой казны,

Чтоб глупцы у моих пресмыкалися ног,

Да и умник подчас позавидовать мог!..

При всех возможных интерпретациях не вызывает сомнений то, что скопление «богатой казны» явно волновало поэта.

В пухлом романе «Три страны света», написанном в соавторстве с Авдотьей Панаевой, тема денег до комичного центральна. Один из главных героев — ростовщик, а основной конфликт основывается на деньгах: молодые люди не могут пожениться без капитала. К счастливому концу также приводит не столько любовь, сколько деньги:

«— Пересчитай, Полинька! — были первые слова, которые произнес Каютин. — Для них переплыл я моря, исходил три стороны света, для них тысячу раз подвергал я жизнь опасности, и много кровавого пота выжали они из твоего друга».

Обезумевшая от счастья Полинька насчитала больше 100 тысяч и бросилась любимому в объятия.

«Счастливы были они, что любили, что были молоды... но еще больше были они счастливы, что имели деньги, без которых непрочно было бы их счастье», — со знанием дела резюмируют соавторы.

Мудрый и прозорливый Достоевский позже писал: «Миллион — вот демон Некрасова! Что ж, он так любил золото, роскошь, наслаждения и, чтобы иметь их, пускался в «практичности»? Нет, скорее это был другого характера демон, это был самый мрачный и унизительный бес… Это был демон гордости, жажды самообеспечения, потребности оградиться от людей твердой стеной и независимо, спокойно смотреть на их злость, на их угрозы. Я думаю, этот демон присосался еще к сердцу ребенка, ребенка пятнадцати лет, очутившегося на петербургской мостовой, почти бежавшего от отца».

Именно «демон» вполне объясняет как частые и длительные состояния мрачной тоски, овладевавшие Некрасовым, так и его постоянное тяжелое ощущение собственной вины. Историю с Белинским он забыть не мог и до самой смерти каялся в ней — невнятно, сбивчиво, но снова и снова пытаясь то объяснить себе и окружающим причины своего поступка, то оправдать себя. Стараясь загладить вину перед давно умершим критиком, с Добролюбовым («новым Белинским») он ведет себя принципиально иначе: делает его пайщиком журнала, снимает ему удобную квартиру рядом со своей, отсылает лечиться за границу.

Тяжело читать воспоминания современников о Некрасове в предсмертной болезни: мучительно умиравший поэт каялся и постоянно делал попытки объясниться даже в делах, окружающими уже подзабытых.

Отчаянной попыткой покаяния (перед обожаемой, рано умершей матерью — «чистейшей любви божеством») и свидетельством мучительного чувства вины, перед которым сплетни и общественное осуждение — ничто, неспособности изменить привычный порядок вещей и собственный характер, является известное стихотворение «Рыцарь на час»:

Что враги? пусть клевещут язвительней, —

Я пощады у них не прошу,

Не придумать им казни мучительней

Той, которую в сердце ношу!

Что друзья? Наши силы неровные,

Я ни в чем середины не знал,

Что обходят они, хладнокровные,

Я на все безрассудно дерзал…

Увлекаем бесславною битвою,

Сколько раз я над бездной стоял,

Поднимался твоею молитвою,

Снова падал — и вовсе упал!..

Выводи на дорогу тернистую!

Разучился ходить я по ней,

Погрузился я в тину нечистую

Мелких помыслов, мелких страстей.

От ликующих, праздно болтающих,

Обагряющих руки в крови

Уведи меня в стан погибающих

За великое дело любви!

Ни ликующим, ни праздно болтающим поэт никогда не был, «в тину нечистую мелких страстей» по долгу работы и из-за характера действительно погружался, однако помимо высокого поэтического дара он обладал и острейшим чувством честности перед собой, беспощадной совестью, мучившей поэта хуже всякого физического недуга, но в то же время и оберегавшей, и безошибочно проверявшей его лирику — и позволившей остаться великим поэтом, несмотря на «мелкие помыслы».