Некоторые книги линяют на другие

Читательская и научная биография Веры Мильчиной. Часть вторая

Об «Эстетике раннего французского романтизма»

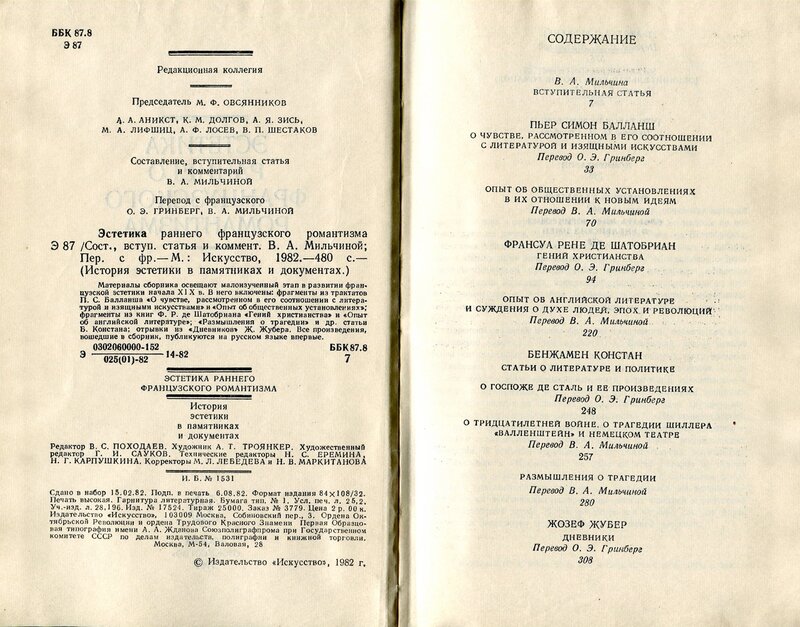

Первым моим печатным большим переводом стала ни много ни мало «Эстетика раннего французского романтизма» — книга, которая вышла в 1982 году в издательстве «Искусство» в серии «История эстетики в памятниках и документах», в народе именовавшейся «серия с мужиком», потому что ее эмблемой дизайнер Аркадий Троянкер сделал вариацию на тему «витрувианского человека» Леонардо да Винчи. Перевели мы эту книгу вместе с уже упоминавшейся Олей Гринберг (ее, к огромному сожалению, не стало в 2008 году), и это были наши «ланкастерские взаимные обучения».

Мы никогда не ходили ни в какой переводческий семинар и осваивали перевод на практике, свирепо исправляя друг друга. В оглавлении про одни произведения сказано, что их переводила Оля, а про другие — что я, но на самом деле мы все переводили вместе, а записывали таким образом, исходя из кем-то сообщенного известия, что в Союз писателей не принимают за переводы, сделанные в соавторстве. Нас бы туда в любом случае не приняли, но мы все-таки подготовились. А состав книги (он, как и комментарии, и вступительная статья, был моей сферой) — это были плоды моих занятий Шатобрианом.

В книгу вошли сочинения двух писателей, вообще неизвестных у нас не только широкой, но и узкой публике: Пьера-Симона Балланша и Жозефа Жубера (оба — друзья Шатобриана, но славные не только этим), три статьи Бенжамена Констана (про него хоть кто-то слышал) и, главное, две части из большого трактата Шатобриана «Гений христианства». Они в самом деле посвящены литературе и искусству, но в 1982 году христианство, с гением или без оного, совершенно не поощрялось, и примерно те же люди, что сейчас рьяно отстаивают интересы верующих, тогда занимали совершенно противоположную позицию. И я очень горжусь тем, что, когда книга уже вышла, председатель редколлегии серии, маститый марксистско-ленинский эстетик Овсянников, сказал, как передали нам с Олей наши добрые друзья, что вышла наша книга потому, что он, Овсянников, во время утверждения редакционного плана болел. А иначе бы — только через его труп. Причем мы были в отличной компании: второй такой книгой, которая «только через его труп», оказались «Эстетические фрагменты» Петрарки. А добрых друзей, благодаря которым крамольный христианский Шатобриан и его «подельники» вышли из печати, я с удовольствием назову: это ныне здравствующий Сергей Михайлович Александров и, увы, покойный Владимир Сергеевич Походаев, редактор книги. Но, наверное, и им бы ничего не удалось, если бы крамольный Шатобриан не был прикрыт туманно-нейтральным названием тома — «Эстетика раннего французского романтизма». Вписывания в предисловие цитаты из Энгельса оказалось бы недостаточно (цитата, впрочем, была вполне «вегетарианская»; Походаев мне ее и подсказал).

Скажу еще два слова о другом авторе, включенном в книгу, о котором уже упомянула. Это Жозеф Жубер (1754—1824). Он при жизни практически ничего не напечатал, но всю жизнь записывал некие размышления, которые совершенно не похожи на отточенные французские максимы XVII века вроде Ларошфуко, да и вообще ни на что не похожи. Вот, например, он записывает: «Гвоздь, чтобы вешать на него свои мысли». Или: «Весталка, изваянная лишь по пояс. Остальное — камень». Наша книга вышла в 1982 году, а в 1983 году известный американский писатель и переводчик Пол Остер выпустил перевод Жубера на английский. Он, правда, напечатал его с послесловием Мориса Бланшо, — но все-таки на год позже нашего. А пару лет назад я случайно прочла в каком-то интервью с Марией Степановой, что она читает этого Жубера в переводе Остера. Про нашего Жубера она явно не знала; теперь знает, потому что я передала ей наш том.

А с Шатобрианом я так и не рассталась, и в 1995 году мы с Олей выпустили в Издательстве имени Сабашниковых перевод его самой замечательной книги «Замогильные записки». Перевод, правда, неполный (книга слишком большая, она заняла бы целых три тома, издательство бы такое не осилило), но все купюры отмечены и русский читатель теперь может получить представление об этой книге. В результате, когда я давала интервью газете Le Courrier de Russie, выходящей на французском языке в Москве, журналист меня много расспрашивал про мои занятия Шатобрианом (поскольку у французов он очень почитаемый классик), и я сказала фразу, которую в результате вынесли в название интервью: «Я провела часть своей жизни с Шатобрианом». Мой «роман» с этим писателем начался со случайности — с любознательности Василия Ивановича Кулешова, и я ему до сих пор за это благодарна.

Из книги «Эстетика раннего французского романтизма» с переводами В.А. Мильчиной, 1982. Источник

Из книги «Эстетика раннего французского романтизма» с переводами В.А. Мильчиной, 1982. Источник

О «романе» с Бальзаком

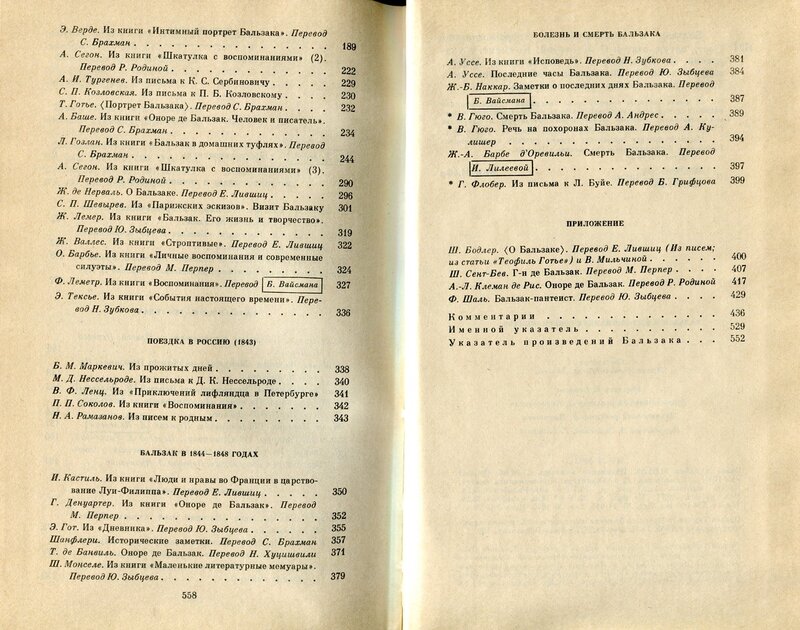

А другой мой «роман», пожалуй, еще более длительный и интенсивный, — с Бальзаком — начался тоже со случайности. В издательстве «Художественная литература» собрались выпустить том «Бальзак в воспоминаниях современников». Он был составлен и переведен — но Ирина Александровна Лилеева, которая должна была делать комментарии, скоропостижно скончалась, не успев написать ни строчки. А поскольку я до этого сделала для того же «Худлита» примечания к переписке Флобера, то решили, что можно мне доверить и Бальзака. И я погрузилась в его биографию, в какие-то мелкие обстоятельства его отношений с родственниками и писателями-современниками, а главное, в идентификацию цитат из его романов и рассказов (а их в «Человеческой комедии» без малого сотня). Сейчас это бы не составило никакой проблемы; все тексты Бальзака есть на прекрасном сайте Balzac en ligne, да и еще много где: забиваешь цитату в гугл — и все выясняется. А тогда приходилось их искать вручную и, если не найдешь точную, писать позорное «возможно, имеется в виду».

Но, занимаясь комментированием, я не только по-человечески привязалась к Бальзаку, потому что он был, в сущности, ужасно трогательный, какой-то «детский» человек, но и выяснила интересную деталь: представление о том, что вся «Человеческая комедия» переведена на русский язык, — один из тех мифов, которым не стоит доверять. В результате мы с Олей в 1989 году выпустили два его романа, один из которых, «Урсула Мируэ», не переводился вообще никогда, а другой, «Воспоминания двух юных жен», единственный раз вышел на русском в конце XIX века. Потом мы вместе перевели «Трактат об элегантной жизни», я перевела «Физиологию брака», а Оля — «Теорию походки» и «Трактат о современных возбуждающих средствах» (все это в одном томе выпустило в 1995 году «Новое литературное обозрение»), потом нашелся еще один роман и несколько непереведенных рассказов, а кончилось все тем, что совсем уже недавно, в 2017 году, в том же «Новом литературном обозрении» вышел том, в который вошла «Физиология брака» (кое-что я в своем переводе 1995 года исправила — по прошествии двадцати лет сама с некоторыми своими прежними решениями не согласилась) и ее своеобразное продолжение — «Мелкие неприятности супружеской жизни», которые горячо рекомендую всем, и состоящим в браке, и не состоящим. Чтение местами очень смешное, а местами — чрезвычайно поучительное. Не говоря уже о том, что в предисловии ко второй части Бальзак походя сформулировал всю современную теорию интертекстуальности: «Некоторые книги линяют на другие»!

О, так сказать, Бальзаке в моей жизни и моем общении с ним (точнее, его общении со мной) я недавно имела случай рассказать во время довольно неожиданного эксперимента — публичного диспута об авторе «Человеческой комедии» с Екатериной Михайловной Шульман*Признана властями РФ иноагентом.. Он вывешен на ютубе, так что не буду здесь пересказывать этот псевдомистический эпизод еще раз.

Из книги «Бальзак в воспоминаниях современников» с комментариями В.А. Мильчиной, 1986. Источник

Из книги «Бальзак в воспоминаниях современников» с комментариями В.А. Мильчиной, 1986. Источник

Эпопея с Кюстином

Еще один уже даже не роман, а, можно сказать, эпопея всей моей жизни — это история с книгой Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году». Поскольку Кюстин ухитрился так описать Россию при Николае I, что книга продолжала оставаться нестерпимо обличительной и при Сталине, и при Брежневе, ее в России как запретили сразу после выхода парижского издания 1843 года, так и не разрешали до 1917 года; потом ненадолго разрешили, в 1930 году вышел сильно сокращенный перевод, но очень скоро его убрали в спецхран (где книгу можно было получить только по официальной бумаге с печатью, удостоверявшей, что тебе — исключительно для научных целей — можно доверить какую-нибудь антисоветчину). Этот сокращенный перевод распространяли в виде самиздатовских ксерокопий, а полного так и не существовало. И вот — в сущности тоже случайность — писатель Виктор Ерофеев решил такой полный перевод инициировать. И позвал в качестве потенциального переводчика Сергея Николаевича Зенкина, а в качестве потенциального комментатора — Александра Львовича Осповата. Они позвали меня, а также двух переводчиц — Ирину Карловну Стаф и уже многократно упоминавшуюся Олю, Ольгу Эммануиловну Гринберг. Издательство «Интербук» заключило с нами договор и даже — о чудо! — выплатило нам аванс. Благодаря этому авансу точно можно восстановить дату, когда это чудо свершилось.

Не все помнят, а кто-то, кого тогда еще не было на свете, и не знает, что в январе 1991 года была проведена так называемая павловская (по имени Валентина Павлова, премьер-министра тогда еще существовавшего Советского Союза) денежная реформа, которая состояла в изъятии из обращения пятидесяти- и сторублевых купюр. Их можно было обменять на более мелкие, но всего за три дня и на общую сумму не более тысячи рублей. Легко вообразить, какой поднялся ажиотаж вокруг этого обмена. Так вот, к нам это имело непосредственное отношение, потому что вышеупомянутый аванс нам выплатили буквально накануне реформы (которая, разумеется, хранилась в глубокой тайне), причем сначала заплатили троим переводчикам, и чуть не всю сумму мелкими металлическими монетами, а потом нам с Осповатом, комментаторам, — пятидесятирублевыми купюрами. Мы еще легкомысленно потешались над этими бедолагами, которые железо должны в мешках переносить на своем горбу. А когда оказалось, что от пятидесятирублевых купюр нужно стремительно избавляться, — вот тут уже «бедолаги» имели право потешаться над нами. Впрочем, не так уж много там было денег, внакладе, насколько помню, никто не остался, но издание не состоялось. Не состоялось тогда, но мы (в том же составе, но уже без Ерофеева) продолжили работу для другого издательства — имени Сабашниковых, — и в 1996 году вышел в двух томах первый полный комментированный перевод знаменитой книги Кюстина, причем комментарии там по объему равнялись трети авторского текста.

С тех пор «Россия в 1839 году» выходила на русском еще три раза: в 2000 году в московском издательстве «Терра», в 2008 году в санкт-петербургском издательстве «Крига», в 2020 году — в санкт-петербургском издательстве «Азбука-Аттикус». Причем перевод-то оставался без изменений, а вот комментарии все время хотелось дополнить, исправить, улучшить. В результате для каждого из этих изданий комментарии обновлялись; сначала мы этим занимались вместе с Осповатом, а потом уже я одна с его благословения. Вдобавок в 2015 году я выпустила в парижском издательстве Classiques Garnier эту же книгу с комментариями по-французски, а поскольку к тому времени интернет-поиск существенно расширил комментаторские возможности, то французское издание оказалось гораздо более полным, чем предыдущее русское (2008). Так что последнее русское издание (2020 года) — самое полное и на данный момент самое исправное. В общем, выходит, что я занимаюсь этим Кюстином тридцать лет с перерывами, — и не поручусь, что, если его еще кто-нибудь захочет переиздать, я еще что-нибудь не исправлю и не допишу.

Некоторые «цепочки» моих изданий начались благодаря советам французских друзей. Кстати, и комментирование французского Кюстина мне доверили потому, что моя добрая приятельница, историк Доминик Лиштенан, которая сама когда-то написала отличную книгу о Кюстине-путешественнике (а я перевела другую ее книгу — «Россия входит в Европу. Императрица Елизавета Петровна и война за Австрийское наследство. 1740–1750. М.: О.Г.И., 2000), порекомендовала меня Жаку Дюпону, куратору собрания сочинений Кюстина. Он, надо сказать, сначала смотрел на меня с большим скепсисом: какая-то женщина из России хочет комментировать по-французски нашего французского Кюстина; стоит ли связываться? Но когда я ему прислала пробный комментарий к двум письмам, он написал мне фразу, которой я до сих пор горжусь; в дословном переводе: «Здесь на ближайшие тридцать лет вся трава вытоптана». А в вольном: «Здесь уже больше нечего ловить». Впрочем, после этого работа продолжалась еще лет пять и я выловила еще очень многое, о чем не подозревала (и никто не подозревал), а Жак мне очень помогал советами.

Тут надо пояснить, что серия Classiques Garnier, в которой вышел мой Кюстин, — одна из двух самых знаменитых и самых престижных французских серий, в которых классика издается с подробными комментариями (вторая — Bibliothèque de la Pléiade). Книги Classiques Garnier можно узнать издалека по ярко-желтым обложкам. В советское время книги из этой «желтой» серии иногда попадались мне — и это была большая удача! — в упоминавшемся уже букинистическом на улице Качалова. Но вообразить, что я сама буду издаваться в этой серии, — тогда это казалось совершенно невозможным!

И еще одно сильное французское впечатление, связанное с Кюстином. Кто-то — по-видимому из посольства Франции в Москве — подсказал директору Издательства имени Сабашниковых Сергею Артюхову, что на первое издание русского Кюстина можно получить субсидию в фонде парижского фабриканта шампанского. И поскольку я в тот момент (год, видимо, был 1995-й) была в Париже на какой-то конференции, Сергей Михайлович возложил на меня важную миссию — побывать у фабриканта и постараться убедить его помочь издательству. Не то чтобы я каждый день беседовала с фабрикантами шампанского, поэтому перед визитом очень волновалась. Предварительно созвонившись, пришла, поднялась на нужный этаж, а там на одной двери, слева, была табличка с именем того фабриканта, к которому шла я, а на другой, справа, — «Вдова Клико». Это меня взволновало еще больше. Но когда я оказалась внутри и начался разговор с фабрикантом, немолодым господином «с раньшего времени», волнение прошло и сменилось восторгом: честно скажу, в такой интеллектуальной и вместе с тем естественной беседе мне редко когда приходилось участвовать. Казалось, что я на полчаса попала в атмосферу тех парижских салонов XIX века, о которых потом много писала в своих статьях и комментариях. А на обороте титула первого издания «России в 1839 году», помимо благодарности Посольству Франции в Москве и французскому Министерству иностранных дел, значится: «Издание подготовлено при поддержке Фонда „Обретенная книга”, учрежденного фирмой шампанских вин Анрио (Франция)».

В.А. Мильчина, 2018. Фото из личного архива

В.А. Мильчина, 2018. Фото из личного архива

О книгах про Париж и парижскую повседневность

Мой французский друг Владимир Берелович, историк и превосходный переводчик с русского на французский, в 1994 году сказал мне: «Вы, Вера, занимаетесь первой половиной XIX века — смотрите, вот интересная книга!» Это была «Элегантная жизнь, или Как возник „весь Париж”. 1815–1848» Анны Мартен-Фюжье — исчерпывающее, точное, колоритное и умное исследование парижской светской жизни. Прочтя его, я, конечно, захотела его перевести — и мы, опять-таки с Олей Гринберг, эту книгу выпустили в 1998 году в Издательстве имени Сабашниковых. Потом я слышала от музейных работников, что они ее читают и очень ценят.

А у Мартен-Фюжье одной из главных информаторш (если можно так сказать о давно умершей писательнице) была Дельфина де Жирарден, которая с 1836-го по 1848 год печатала в газете своего мужа «Пресса» под псевдонимом «Виконт де Лоне» остроумнейшую светскую хронику, которая выходила еще при жизни Жирарден отдельным изданием, а в наше время ее переиздала как раз Мартен-Фюжье. Я влюбилась в очерки Дельфины и стала их переводить — просто для себя, для собственного удовольствия, а потом предложила их Дине Годер для сайта «Стенгазета», и она вывесила их там два или три десятка. Так что когда Ирина Прохорова, глава «Нового литературного обозрения», спросила меня, не хочу ли я у нее что-нибудь издать, я сказала: «Хочу. Дельфину де Жирарден». Ирина Дмитриевна, за что ей большое спасибо, рискнула и издала «молодого автора», никому в России не известного, — Дельфину де Жирарден. Книга под названием «Парижские письма виконта де Лоне» вышла в 2009 году (к сожалению, тогда еще не в моей любимой серии «Культура повседневности», для которой я потом сделала семь книг, а сейчас перевела восьмую), и самая приятная вещь, которую я про нее прочла, был блог двух незнакомых мне японистов, мужа и жены, в «Живом Журнале»: «Мы никогда не думали, что будем не отрываясь читать про моды XIX века, но вот — читаем». На самом деле там далеко не только про моды, но еще и про человеческие характеры и формы поведения людей в свете.

Дельфину де Жирарден можно считать основоположницей французской светской хроники. Я стала думать: что бы предложить издательству конгениального? И предложила «Альманах гурманов» еще одного «молодого неизвестного автора» — Александра Гримо де Ла Реньера (1758—1837). Эта книга (восемь томиков малого формата) вышла на три десятка лет раньше, чем хроники виконта де Лоне (в 1803–1812 годах), и автор ее по праву считается основоположником кулинарной критики. Он придумал оценивать в своем альманахе продуктовые магазины и рестораны (еще не мишленовскими звездочками, а хвалебными или критическими словесными отзывами), учредил для этих оценок «гурманский суд присяжных», которому парижские рестораторы и торговцы представляли образцы своей продукции (Гримо называл их «верительными грамотами»), и реабилитировал само слово «гурман», прежде определявшееся как «животное, которое ест жадно и неумеренно». А главное, он писал о еде и поведении за столом блистательную прозу, которую переводить и, что важно, комментировать было не всегда легко (слишком много старинных гастрономических реалий), но всегда приятно.

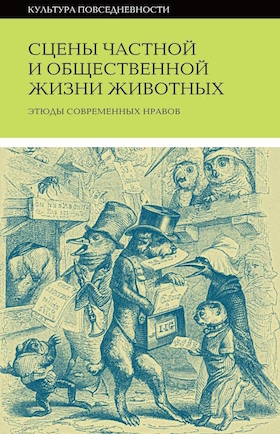

«Альманах гурманов» вышел уже в серии «Культура повседневности», и в этой же серии в 2015 году вышла совсем необычная книга, которую я тоже нежно люблю, — сборник «Сцены частной и общественной жизни животных». Она о том, как животные в зверинце парижского Ботанического сада решили совершить революцию и «эмансипироваться» от человека, но потом сошлись на более мягком варианте: каждый напишет свою историю, и люди поймут, как сильно они недооценивают животных. И в результате Бальзак, Мюссе и другие авторы написали рассказы от лица Медведя-байрониста, Зайца-конформиста, Крокодила-эпикурейца, Пуделя — театрального критика и многих других не менее экзотических личностей, а нарисовал их всех в виде фигур с человеческими телами и звериными головами гениальный рисовальщик Гранвиль, и эту книгу следует взять в руки хотя бы для того, чтобы полюбоваться его рисунками.

«Альманах гурманов» вышел уже в серии «Культура повседневности», и в этой же серии в 2015 году вышла совсем необычная книга, которую я тоже нежно люблю, — сборник «Сцены частной и общественной жизни животных». Она о том, как животные в зверинце парижского Ботанического сада решили совершить революцию и «эмансипироваться» от человека, но потом сошлись на более мягком варианте: каждый напишет свою историю, и люди поймут, как сильно они недооценивают животных. И в результате Бальзак, Мюссе и другие авторы написали рассказы от лица Медведя-байрониста, Зайца-конформиста, Крокодила-эпикурейца, Пуделя — театрального критика и многих других не менее экзотических личностей, а нарисовал их всех в виде фигур с человеческими телами и звериными головами гениальный рисовальщик Гранвиль, и эту книгу следует взять в руки хотя бы для того, чтобы полюбоваться его рисунками.

Параллельно развивалась история с Парижем. Тоже случайность своего рода: некий издатель решил издавать серию «История городов» и поручил составление той части, что касается Парижа в разные эпохи, моему коллеге и доброму другу Сергею Яковлевичу Карпу, Карп поручил мне написать историю Парижа 1814–1848 годов. Я написала. Ее даже сверстали (верстка, правда, была некрасивая, формат громоздкий, виньетки старомодные и бессмысленные). Но главное — дело на том остановилось и несколько лет никуда не двигалось. И мне стало очень обидно, что книга лежит без движения. Я поделилась этой обидой с сыном, и мой мудрый сын сказал мне то, что, в сущности, я и сама должна была сообразить: «А почему ты не предложишь эту книгу Ирине Дмитриевне?». Я предложила, Прохорова согласилась, прежний издатель неохотно, но расторг договор со мной (тем более что срок его все равно уже истек), и вместо книги некрасивой и неуклюжей вышла книга «Париж в 1814–1848 году: повседневная жизнь», толстая (900 с лишним страниц), но изящная и прекрасно набранная верстальщиком Дмитрием Макаровским, с которым я с тех пор делаю все книги в «Новом литературном обозрении» и, что называется, горя не знаю. Это было в 2013 году, а через пару лет все повторилось сначала. Дело в том, что для того несостоявшегося издания был еще заказан перечень парижских улиц с историями их названий. И его я тоже написала. Книга про Париж вышла, но перечень улиц остался неизданным. В результате я подождала-подождала и опять предложила книгу Ирине Дмитриевне, она опять согласилась, и в 2016 году вышел томик потоньше — «Имена парижских улиц. Путеводитель по названиям». Я знаю, что некоторые люди им в самом деле пользуются как путеводителем, хотя там нет ничего про достопримечательности, только история названий.

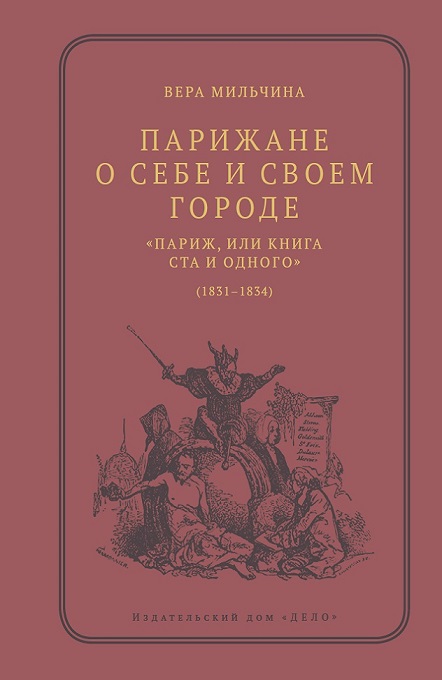

Пока я работала над книгой о Париже, я еще глубже погрузилась в ту атмосферу бесчисленных французских нравоописательных очерков, к которой уже отчасти прикоснулась через Дельфину де Жирарден. Об этих очерках я написала целую книгу «Парижане о себе и своем городе: „Париж, или Книга Ста и одного” (1831–1834)», которая в 2019 году вышла в издательстве «Дело» (там половина моего собственного текста, а половина — пятнадцать очерков в моем переводе). Но я все равно продолжаю их читать, потому что там могут найтись самые неожиданные вещи. Вот недавно благодаря им, а точнее, благодаря очерку писателя Фредерика Сулье, другие очерки которого я недавно публиковала на «Горьком», обнаружился совершенно никому не известный источник финала «Капитанской дочки» (я написала об этом статью для журнала «Новое литературное обозрение», но она пока еще не вышла).

Пока я работала над книгой о Париже, я еще глубже погрузилась в ту атмосферу бесчисленных французских нравоописательных очерков, к которой уже отчасти прикоснулась через Дельфину де Жирарден. Об этих очерках я написала целую книгу «Парижане о себе и своем городе: „Париж, или Книга Ста и одного” (1831–1834)», которая в 2019 году вышла в издательстве «Дело» (там половина моего собственного текста, а половина — пятнадцать очерков в моем переводе). Но я все равно продолжаю их читать, потому что там могут найтись самые неожиданные вещи. Вот недавно благодаря им, а точнее, благодаря очерку писателя Фредерика Сулье, другие очерки которого я недавно публиковала на «Горьком», обнаружился совершенно никому не известный источник финала «Капитанской дочки» (я написала об этом статью для журнала «Новое литературное обозрение», но она пока еще не вышла).

О переводческом семинаре и «Парижанках»

Кстати, о нравоописательных очерках: надо непременно сказать и еще об одной книге в «Культуре повседневности» — во-первых, потому что она оказалась очень удачной (распродана полностью), а во-вторых, потому, что это был редкий педагогический эпизод в моей карьере. С легкой руки Елены Бальзамо, моей замечательной подруги и великолепной переводчицы на французский со шведского, русского и еще целого ряда языков, и при поддержке французского Centre national du livre я полтора года руководила переводческим семинаром: мы с молодыми коллегами переводили — по моему выбору — очерки из многотомного издания «Французы, нарисованные ими самими» (1839–1842). Чтобы уместить переводы в одну книгу, я выбрала из девяти томов оригинала очерки о женщинах (их там меньше, чем «мужских» портретов), и получилась вышедшая в 2013 году книга «Французы, нарисованные ими самими. Парижанки», куда вошло сорок рассказов о парижанках самых разных профессий и социального положения, от цветочницы до герцогини, от «женщины без имени» (эвфемизм для женщины очень легкого поведения) до «женщины-политика», от богомолки до модистки. Для меня это был очень важный опыт коллективной работы над переводом, когда нужно не только подыскивать варианты, но и объяснять, почему одни хороши, а другие — не очень. На читателей книга произвела такое впечатление, что в журнале «Русский репортер» даже попытались пойти по стопам литераторов XIX века и опубликовали серию портретов современных девушек и женщин; вышло, на мой субъективный взгляд, не так удачно, как в первоисточнике, но сам импульс ценен чрезвычайно.

Думала, что уже закончила рассказывать про свои переводы авторов XIX века, но не тут-то было: я ничего не сказала про своего любимца Шарля Нодье, автора фантастического, трогательного, нравоучительного романа «Фея хлебных крошек» (М.: FreeFly, 2006) и издевательских сатирических новелл «Сказки здравомыслящего насмешника» (М.: Текст, 2015). И про прелестную книжку Теофиля Готье «Домашний зверинец» (М.: Текст, 2020), которую, по-моему, нельзя читать без улыбки и в которую нельзя не влюбиться (к тем, кто любит домашних животных, это точно относится, но вообще-то Готье в состоянии пронять и остальных). А еще ведь были две книги Жермены де Сталь: «О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями» (вышла в 1989 году в той же «серии с мужиком», что и «Ранние французские романтики») и «Десять лет в изгнании» — рассказ о взаимоотношениях писательницы с Наполеоном и о ее пребывании в России в 1812 году (первое издание вышло в 2003 году в издательстве О.Г.И. и, к моему удивлению, очень скоро было полностью распродано, а второе появилось в 2017 году в санкт-петербургской «Криге»). А еще была «Проза о любви» Бенжамена Констана (М.: О.Г.И., 2006). У каждой из этих книг своя история, но их я опущу, ведь мой рассказ и без того уже превратился в переводческий «самоотчет».

Историко-литературные эпизоды под микроскопом

Я не теоретик и сторонюсь глобальных концепций. И Лотмана я больше люблю как историка литературы, чем как теоретика. А из сравнительно новых научных направлений если какое мне и близко, то это микроистория — пристальное рассмотрение отдельных случаев. Впрочем, настоящим ориентиром и идеалом для меня служат «Записки комментатора» Вадима Эразмовича Вацуро, который, думаю, себя микроисториком не считал, потому что к новомодным теориям относился скептически. Но при этом он, конечно, был великим мастером рассматривания под микроскопом отдельных фраз или ситуаций и истолкования их исходя из общего историко-литературного контекста. Когда мне удается рассмотреть вот так, под микроскопом, какой-то эпизод и увидеть в нем нечто, до сих пор никем не замеченное и не объясненное, — это радость.

Последняя моя книга — вышедший в мае 2021 года в «Новом литературном обозрении» сборник статей «„И вечные французы”... Одиннадцать статей из истории французской и русской литературы». Все статьи, кроме одной, раньше уже печатались в журналах и малотиражных сборниках, но мне очень захотелось их объединить под одной обложкой. И когда я это сделала, оказалось, что все они, в сущности, отвечают на вопрос «Почему так?» или «Откуда это взялось?».

Последняя моя книга — вышедший в мае 2021 года в «Новом литературном обозрении» сборник статей «„И вечные французы”... Одиннадцать статей из истории французской и русской литературы». Все статьи, кроме одной, раньше уже печатались в журналах и малотиражных сборниках, но мне очень захотелось их объединить под одной обложкой. И когда я это сделала, оказалось, что все они, в сущности, отвечают на вопрос «Почему так?» или «Откуда это взялось?».

Вот два примера. В одной статье берется фраза из хрестоматийного романа «Отцы и дети» (кстати, книга из школьной программы, которую я гораздо больше полюбила сейчас, чем когда-то, потому, среди прочего, что, читая ее, наслаждаешься настоящим, а не «переводным» русским языком — тем, кто занимается переводами, и особенно переводами произведений XIX века, нужно прописывать такое чтение на «натуральном» русском языке как лечебную физкультуру или прогулки на свежем воздухе). И оказывается, что в этой фразе, по видимости вполне логичной, содержится нонсенс, абсурд (почему-то чтобы понравиться истовой католичке, нужно читать философа-сенсуалиста), и этот казус требует объяснения.

А в другом случае оказывается, что в старый французский перевод «Капитала» Маркса переводчик вписал отсебятину, которой нет ни в немецком оригинале, ни в русском переводе — нигде нет, кроме этого французского издания 1872 года (которое, впрочем, потом больше десяти раз переиздавалось, а последнее переиздание вышло уже в XXI веке). Никто не обратил внимание, что Марксу приписали цитату из очень популярного в свое время французского водевиля, и я пытаюсь объяснить, почему так произошло и почему переводчик имел право на эту вставку, хотя вообще так поступать нехорошо. Вот такие случаи мне очень интересно отыскивать и истолковывать. Все мои переводы произведений XIX века вышли с моими же комментариями, по возможности подробными, а такие статьи — это, в сущности, тоже комментарий, только особенно подробный.

В предисловии к первому сборнику моих статей (Россия и Франция. Дипломаты. Литераторы. Шпионы. СПб.: Гиперион, 2004) в качестве повлиявшего на меня автора я назвала, что довольно парадоксально, не современного историка или филолога, а человека, который умер в 1845 году и которого точнее всего было бы назвать хроникером современной ему культурной жизни, — Александра Ивановича Тургенева. Его парижские корреспонденции-хроники, — это для меня бинокль или телескоп, через который я смотрю в прошлое. Но совсем недавно, и неожиданно для самой себя, я осознала, что всю жизнь, а не только когда пишу о парижской жизни 1830–1840-х годов, иду по стопам Тургенева. Дело в том, что я уже три десятка лет сочиняю и публикую отчеты об историко-филологических конференциях, в которых принимаю участие. Я стараюсь фиксировать в них не только доклады, но и самое интересное из обсуждений, а иногда даже из бесед в кулуарах. В 2019 году в НЛО тридцать таких отчетов я выпустила отдельной книгой под названием «Хроники постсоветской гуманитарной науки: Банные, Лотмановские, Гаспаровские и другие чтения». «Хроники» — это слово, подсказанное издательством; я эти тексты для себя всегда называла отчетами. А когда они стали хрониками, я поняла, что фиксировала подробности современной мне повседневной культурной жизни — тоже вослед Александру Ивановичу. Вообще-то все эти отчеты-хроники уже однажды были напечатаны в журнале «Новое литературное обозрение», и я совсем не была уверена, что имеет смысл переиздавать их в виде книги; большим энтузиастом такого переиздания был мой муж Борис Аронович Кац; он меня уговорил предложить этот проект Ирине Дмитриевне Прохоровой — и оказался прав.

О переводах исторических книг

И еще одно направление моих переводов, о котором надо сказать, — это книги французских историков. Почти все их я сама предлагала издательствам, но есть одно исключение: «Короли-чудотворцы» Марка Блока (М.: Языки русской культуры, 1998). Мало того, что это классика исторической науки, но еще и книга преимущественно о Средних веках, а я вовсе не медиевист и сама никогда бы не рискнула за нее взяться — это было предложение издательства, и приняла я его только потому, что научным редактором согласился стать великий знаток Средневековья Арон Яковлевич Гуревич. Проблема была в том, что Арон Яковлевич к тому времени полностью ослеп, но он продолжал работать: диктовал собственные статьи, а чужие тексты ему читали вслух. Мой перевод ему тоже читали вслух по главам, а он — со слуха — делал точные и меткие замечания, и с таким тылом мне уже было не так страшно. Была и другая сложность: книга очень большая (тридцать авторских листов, да еще два листа предисловия Жака Ле Гоффа), а перевести ее нужно было обязательно за девять месяцев (почему-то был именно такой срок, более подобающий не переводу книги, а деторождению), отчего тоже возникала нервность, но все-таки я успела вовремя. Отчасти благодаря стилю Марка Блока. Это — отдельное удовольствие. В отличие от многих сегодняшних историков, которые, кажется, нарочно хотят сделать каждую фразу как можно более темной и вязкой, у Блока, несмотря на сложность анализируемого материала, стиль ясный, почти прозрачный.

С изданием «Королей-чудотворцев» связан один трагикомический эпизод. Я вообще, исходя из того, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, предпочитаю перед отправкой книги в типографию посмотреть еще раз на все ее элементы, включая титульный лист. Не то чтобы я себе доверяла больше, чем работникам издательств; себе тоже не доверяю, у всех иногда отказывает внимание, но лишний глаз всегда к лучшему. А с книгой Блока получилось так, что — то ли из-за спешки, то ли еще почему-то — титульный лист мне не показали, хоть я и просила. И вот книга вышла, я, счастливая, прихожу в издательство за авторским экземпляром, открываю книгу — и издаю такой вопль, что все, кто был в комнате, вздрагивают. Я увидела титульный лист, на котором напечатано: «Предисловие Ж. Ле Гоффа. Послесловие А. Я. Гуревича. Перевод и комментарии В. А. Мильчиной». Какие комментарии? Что я могу комментировать у Марка Блока? Боком мне вышла моя репутация любительницы комментировать переводимые тексты: издательство любезно приписало мне еще и комментарии, которых я не делала и делать не собиралась. В результате по моей просьбе для всего тиража был отпечатан вкладыш — маленькая бумажка со словами: «На титульном листе вместо: Перевод и комментарии читай: Перевод с французского». Но вложили ли ее на самом деле во все 6 000 экземпляров — этого я не знаю.

С изданием «Королей-чудотворцев» связан один трагикомический эпизод. Я вообще, исходя из того, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, предпочитаю перед отправкой книги в типографию посмотреть еще раз на все ее элементы, включая титульный лист. Не то чтобы я себе доверяла больше, чем работникам издательств; себе тоже не доверяю, у всех иногда отказывает внимание, но лишний глаз всегда к лучшему. А с книгой Блока получилось так, что — то ли из-за спешки, то ли еще почему-то — титульный лист мне не показали, хоть я и просила. И вот книга вышла, я, счастливая, прихожу в издательство за авторским экземпляром, открываю книгу — и издаю такой вопль, что все, кто был в комнате, вздрагивают. Я увидела титульный лист, на котором напечатано: «Предисловие Ж. Ле Гоффа. Послесловие А. Я. Гуревича. Перевод и комментарии В. А. Мильчиной». Какие комментарии? Что я могу комментировать у Марка Блока? Боком мне вышла моя репутация любительницы комментировать переводимые тексты: издательство любезно приписало мне еще и комментарии, которых я не делала и делать не собиралась. В результате по моей просьбе для всего тиража был отпечатан вкладыш — маленькая бумажка со словами: «На титульном листе вместо: Перевод и комментарии читай: Перевод с французского». Но вложили ли ее на самом деле во все 6 000 экземпляров — этого я не знаю.

А вот другие исторические книги я выбирала сама. Мартен-Фюжье я уже упомянула. Она, кстати, тоже пишет очень ясно и просто. Поскольку мы с ней познакомились и даже подружились, я у нее спросила, как получается такой стиль — от природы? Она улыбнулась довольно лукаво и ответила: «Нет, дорогая Вера, это плод большой работы!» То есть она специально работала над стилем, чтобы сделать его более легким.

Еще совершенно замечательная книга — «Шовен, солдат-землепашец» Жерара де Пюимежа (М.: Языки славянской культуры, 1999), в которой прослеживается вся история этой фигуры — вовсе не реального солдата, как долгое время считалось, а, первоначально, трусливого и смешного героя водевилей. В 2019 году я выпустила перевод книги Венсана Робера «Время банкетов. Политика и символика одного поколения. 1818–1848», за которую мы с моими замечательными редакторами Натальей Сайкиной и Львом Обориным получили в феврале этого года премию «Просветитель. Перевод». Конечно, я сознаю, что одним из мотивов присуждения премии была большая актуальность этой книги (последняя глава в ней называется «Запретить банкет — значит развязать революцию»). Но надеюсь все-таки, что это не единственная причина, потому что эта книга вообще очень интересна — и деталями повседневной жизни французских либеральных депутатов и их избирателей, и анализом «образного фонда» той эпохи.

А сейчас я только что закончила все для того же «Нового литературного обозрения» перевод книги другого современного французского историка, тоже, как и Венсан Робер, у нас практически никому не известного, — Эмманюэля Фюрекса. Она называется «Оскорбленный взор. Политическое иконоборчество после Французской революции». Книга не только историческая, но и очень актуальная: о борьбе с политическими знаками и эмблемами, которую сам автор называет «альтернативным способом заниматься политикой». Период, исследуемый в книге, — от низвержения статуи Наполеона с вершины Вандомской колонны в 1814 году до сноса самой Вандомской колонны в году 1871-м. Но книга рассказывает не только о борьбе, но и о том, каковы были эти политические знаки: флаги, перевязи, кокарды, статуи и бюсты, цветы, домашние животные, монеты, печати и штемпели, бритвы, ножи, игральные карты, табакерки, веера, рукоятки тростей, формы для вафель, этикетки для ликеров и духов, мыло, конфеты, пряники и многое другое. Все, как показывает Фюрекс, рисковало оскорбить чей-то бдительный взор и превратить политическую семиотику в семиотическую паранойю. Все было значимо, все могло стать и становилось аргументом и мишенью в политической борьбе.

За судьбу тех переведенных книг, которые я выбирала сама, я волнуюсь, как за судьбу собственных, если не больше. Очень хочется, чтобы они показались интересными не только мне.