«Не все в древности было прекрасно, а часто безобразное воспринималось как красивое»

Беседа Елены Калашниковой с Азой Алибековной Тахо-Годи

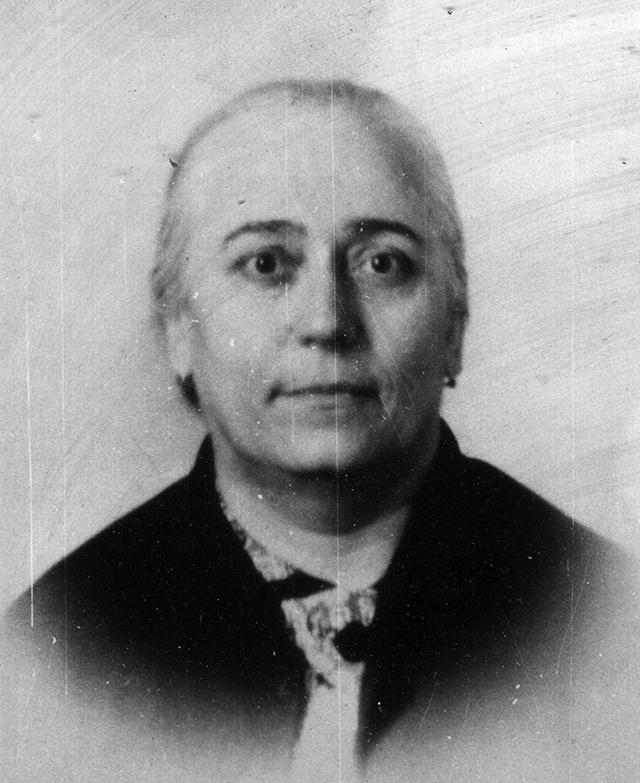

Несколько дней назад на 103-м году жизни скончалась знаменитая филолог-классик, переводчик, философ Аза Алибековна Тахо-Годи. Заслуженный профессор МГУ, она преподавала на филологическом факультете более полувека. Автор ряда монографий, посвященных древнегреческой мифологии и философии, она также опубликовала множество научных работ, предисловий, энциклопедических статей. Как вдова философа А. Ф. Лосева, Тахо-Годи была хранительницей его наследия, публиковала его труды, выпустила о нем биографическую книгу в серии «Жизнь замечательных людей». Чуть более десяти лет назад Елена Калашникова взяла у Азы Алибековны интервью, которое было опубликовано тогда же в неполном виде в журнале Prime Russian Magazine. Предлагаем вам ознакомиться с его расширенной версией, которая публикуется впервые.

Предуведомление от Елены Калашниковой: Аза Алибековна дала согласие на разговор, но по телефону. Вопросы я отправила ей заранее, но по ходу разговора возникали, как обычно, новые. Разговор длился долго, хотя вначале я была совсем не уверена, что он состоится, пусть Аза Алибековна и дала предварительное согласие. Мне удалось ее расположить и разговорить, и несколько раз она даже смеялась во время нашей телефонной беседы.

— Несколько лет назад вы написали книгу «Жизнь и судьба. Воспоминания». Можно ли, по-вашему, «адекватно» рассказать о своей жизни, о жизни другого?

— Ну это сложный вопрос. То, что я могла рассказать, то и рассказала в своей книге. А что же еще?.. Кто будет ее читать, тот пусть и судит.

— Какими, по-вашему, должны быть мемуары? Есть ли для вас примеры-ориентиры в этом жанре?

— Никаких примеров у меня нет. Я писала абсолютно свободно, так, как думала, и писала не для читателя, а для себя, хотела всю свою жизнь здесь рассказать. По разным этапам. Вот и всё. Неужто я буду еще изучать какие-то мемуары?..

Я человек ученый, занимаюсь наукой, классической филологией, то есть античностью. Я профессор, преподаю студентам, и очень люблю это занятие.

— У вас большой опыт преподавания — и в МГУ, и в Литературном институте. Исходя из своего опыта, как бы вы ответили на такой вопрос: можно ли другого научить, обучить?..

— Ну, видите ли, все зависит от того, кого ты учишь, на него и надо ориентироваться. Восприимчивость — это хорошо. Надо, чтобы люди хотели учиться, а есть такие, кого вообще ничего не интересует, и неизвестно, зачем они приходят в тот же университет или в какое-то другое высшее учебное заведение, многим только диплом нужен.

— И таких сейчас много на филфаке МГУ?

— Я не знаю, что такое весь филфак МГУ, потому что преподаю на классическом отделении, где готовят людей, которые занимаются античностью в разных ее проявлениях. К нам идут не все, потому что учиться у нас трудно, нужно изучать древнегреческий и латинский, античную историю… Более тридцати лет я заведовала кафедрой классической филологии.

— За эти годы перед вашими глазами прошло несколько поколений студентов. Они как-то меняются?

— Студенты могут быть лучше или хуже, но, в общем, на нашем отделении определенная стабильность. Учиться у нас, повторяю, трудно. Между прочим, многие не понимают, что такое классическая филология. Приходят к нам и вдруг узнаю́т, что наше отделение не имеет никакого отношения к классической русской литературе, поэтому срочно переходят на другие отделения. Эта путаница существует, потому что народ неграмотный.

— Вам до сих пор интересно преподавать?

— Конечно, это мое любимое дело. И Алексей Федорович Лосев очень любил преподавать и был великолепным преподавателем. Он говорил, что каждый преподаватель должен быть еще и артистом. Скучно ведь стоять или сидеть и что-то такое объяснять, мне самой было бы так невыносимо, и я стараюсь, чтобы все время было нечто новое. Слава богу, столько лет уже преподаю, что многое могу рассказать студентам, что им и не снилось и чего даже в книгах можно не найти.

— Вы готовитесь к каждому занятию?

— Мне готовиться ни к чему особенно, но я готовлюсь. А как же? Попробуйте-ка охватить тысячелетний период. Я преподаю на разных курсах — и на втором, и на пятом, вот скоро будет экзамен на пятом курсе. Пишут курсовые работы, выступают с докладами… Причем читают не просто русский текст, что совершенно не интересно, читают оригинал.

— Насколько, по-вашему, античная литература адекватно представлена в русских переводах?

— Это уж очень сложный вопрос, античная литература обладает таким огромным запасом!.. Переводы ведь бывают разного типа, смотря что переводить: одно дело Эсхила, а другое — Еврипида… Могу только сказать, что обычно редакторы портят тексты, того же Гомера. Если хороший специалист, знаток древнего языка, обладающий еще и поэтическим чутьем, перевел нечто, почему обязательно редактор должен в его работу входить и что-то в ней менять?.. Своим студентам я рекомендую брать давние издания. Одно дело — прежний осторожный редактор, а другое — современный, который пытается демонстрировать себя. Взять, например, известнейшую книгу «Мифы и легенды Древней Греции». Знаете такого историка и мифолога [Николая] Куна?

— Конечно, «Мифы и легенды Древней Греции и Древнего Рима» я читала и перечитывала в одиннадцать-двенадцать лет.

— Имейте в виду, что современные редакторы так испортили книги Куна, что от них ничего не осталось. Тем более, никаких легенд у греков не существовало, легенды — привилегия Рима. Кун писал еще до революции, его книги совсем по-другому назывались. Одна — «Что рассказывали древние греки о своих богах и героях», другая — «Что рассказывали древние римляне о своих богах и героях». После смерти Куна редакторы их соединили, и получилось полное безобразие, извращение задуманных им текстов. Лучше вообще таких книг не читать.

Теперь все кому не лень пишут об античности, причем всякую ерунду, потому что напечататься легко — только деньги заплати. Почему-то считается, что все античное прекрасно: «Ах, какая красота! Все такое белоснежное, великолепное…» При этом судят по римским копиям древнегреческих статуй, ваз, храмов… Между прочим, древнейшие греческие статуи были раскрашены в разные цвета, а вместо глаз у них были драгоценные камни. И поэтому когда в Средние века начали открывать древний мир, то пришли к выводу, что раскрашенные статуи — это бесы, ведь у них не было ничего общего с белыми римскими копиями.

Видите, историю надо знать. Алексей Федорович Лосев всегда говорил: «Без истории делать ничего нельзя». Надо смотреть, к какому периоду относится та или иная проблема. Народ сейчас неграмотный. А откуда все начинается? В школе и даже раньше — в семье, а семья сейчас совсем неграмотная. В нынешней школе такие безобразия с ЕГЭ и всякой этой возмутительной ерундой. Представляете, что после такого «обучения» люди, заплатив деньги, — коррупция-то процветает — попадают в медицинские вузы. Что за врачи из них выйдут?..

— Поэт Юрий Кузнецов учился в Литинституте и в своих воспоминаниях рассказывает, как на первой лекции по античной литературе вы вошли в аудиторию, оглядели студентов и спросили: «И что, все вы писатели?» — «Да, мы все писатели, все пишем». — «Бедные! Вы же ничего не напишете. Все давно написано. Все есть в античности». Можете прокомментировать это свое высказывание?

— Ну это же были молодые люди, первый курс, что они могли написать?.. Другое дело, когда повзрослели. Никогда не забуду, как знаменитый Рубцов сдавал мне экзамен несколько раз. В конце концов я поставила ему тройку. Многие считали, что учить все эти ямбы, хореи и тому подобное не нужно, должно быть вдохновение. В Литературном институте я тридцать лет преподавала, это был интересный этап, очень любопытная публика…

— Кто-то из студентов Литинститута вам запомнился?

— Запомнились, запомнились… Был такой Станислав Джимбинов, который стал профессором. Поэтесса Олеся Николаева. Она всегда дарит мне свои книжки. Это старинные друзья.

В Литературном институте были и замечательные преподаватели. Например, великолепная переводчица Валентина Александровна Дынник. А какая она была красавица! Вот уж действительно была красота. Замечательный был декан заочного отделения — Павел Васильевич Таран-Зайченко. Человек невероятной доброты. Вообще там были очень симпатичные люди.

Расскажу забавный эпизод. В Череповце — это было знаменитое промышленное место — делали трубы и выпустили какую-то новую модель. Инженер назвал ее Сафо — в память о моей лекции в Литинституте (он учился на заочном отделении). У меня сохранилось его письмо, он даже фотографии прислал. Я хотела поместить одну в книгу своих воспоминаний, но этому почему-то воспротивились издатели. А это как раз очень интересно — на снимке все инженеры, стоит эта гигантская труба, на ней написано Сафо.

— Если задуматься о принципах иерархии, то на каком месте в современном мире красота? Насколько вообще идея красоты важна для нынешнего мироустройства?

— К идее красоты тоже надо подходить исторически. Чтобы выяснить, что такое красота, надо читать не только Алексея Федоровича Лосева, но и нашего замечательного поэта Тютчева. Он писал, что под красивым покровом «хаос шевелится». Не все в древности было прекрасно, а часто безобразное воспринималось как красивое. Что, например, такое змея со своими замечательными узорами? Или красавица Ехидна с прекрасными глазами и белоснежными руками, которая заманивала путников, а потом душила их своими страшными хвостами? Или называвшийся Безупречным один из трех братьев — сторуких великанов?

Богиню Афину называли совоокой, потому что давным-давно она была совой. В кабинете Алексея Федоровича стоит потрясающая мощная сова, а на ней медная доска, на которой выгравировано: «Я — сова Афины». Есть знаменитое изображение: на плече у прекрасной Афины сова, у ног — щит, а из-под него вылезает змея. Сова и змея — это напоминание о далеких временах, сохранившихся в виде так называемых рудиментов.

Между прочим, у Лермонтова есть замечательные стихи о молодом царевиче, который из бездны морской вытащил морскую царевну, и оказалось, что она наполовину состоит из какого-то страшного зеленого хвоста. Он был этим очень потрясен и задумался, что же это такое. В наших русских преданиях о русалках и тому подобном сохранились страшные, очень древние представления.

Вот еще замечательный пример на тему красоты: богиня Гера собиралась обольстить своего супруга Зевса и отвлечь его от помощи троянцам в битве с греками. И отправилась к богине красоты и любви Афродите за помощью, а та дала ей на время свой пояс, наделяющий необычайной сексуальной привлекательностью. Это так называемый древний фетиш. Имейте в виду, что у нас часто неправильно ставят ударение в этом слове на первом слоге, а нужно на втором. А что такое фети́ш? Предмет, заключающий в себе живую силу, и таких предметов может быть много, и они могут быть какими угодно.

Гомер в «Одиссее» дает замечательное представление о том, что такое красота. Супруги Одиссей и Пенелопа не виделись двадцать лет: война длилась десять лет, а потом Одиссей еще десять лет странствовал. Богиня Афина проливает красоту и на Одиссея, и на его супругу. То есть красота оказывается невероятной материальной силой. Греки не любили отвлеченностей, а обращали внимание на саму материю. И вместе с тем соблюдали во всем меру. Поэтому красота не может быть излишней, она должна заключать в себе определенную меру. Об этом, между прочим, говорили младшие современники Гомера — поэты Гесиод и Архилох. И самое главное — надо соблюдать жизненный ритм. Что это такое? Чередование горестей и радостей. Посмотрите, как мудро все устроено. Нынешним людям надо учиться у древних и, вместо того чтобы страдать и трагически воспринимать жизнь, помнить, что на плохом все не заканчивается, придет радость и нечто приятное.

— И тут встает вопрос о том, в какой период все это происходило?

— Верно. Одно дело тысячелетняя глубина античной древности, а другое — классика, а это вторая половина пятого века [до новой эры]. Гомер жил в первой трети первого тысячелетия до новой эры. Но классика, между прочим, всегда отличается краткостью — видимо, у авторов не хватает сил выразить все, что было задумано. И в русской литературе тоже самое. Русская классика — это первая треть XIX века: Пушкин, Гоголь, Боратынский, Батюшков… А дальше Писарев, Добролюбов, Чернышевский, которые решили отбросить предшествующий опыт: никому он якобы не нужен. А возрождение — то, что называют Серебряным веком, — начнется только в конце XIX века, но после революции со всем этим покончили.

Видите, без истории ничего не понять. Между прочим, как у нас официально назывался прошедший год? Год истории. Поэтому было много всяких публикаций, связанных с историческими проблемами, в частности в России. Я внимательно следила за ними, любопытно ведь, как ныне воспринимается у нас история. Вводят даже новый учебник истории во всех школах.

— По-вашему, часто ли надо обновлять учебники истории?

— Дело не в том, чтобы часто обновлять учебники, надо не извращать историю, что очень любят делать, в первую очередь из-за политических целей. Нельзя допускать, чтобы печаталось огромное количество всевозможных учебников, которые пишут все, кому не лень, причем безграмотно, факты путают, а история ведь основывается на фактах. А еще важно — как факты интерпретировать, их можно так растолковать, что получится все наоборот. Так что написать учебник истории — очень трудная задача.

Вспоминаю время, когда я училась в школе: мне все-таки девяносто, есть что вспомнить. В 1934-м по предложению Сталина и Жданова был издан учебник истории для школ. И тут все узнали, что у России была замечательная история: цари, великие князья, воители — и Александр Невский, и Суворов, и Кутузов… Это был прекрасный учебник.

— А если вернуться к вопросу о красоте, насколько идея красоты важна для современного мира?

— Когда начинают выбирать каких-нибудь мисс — красота такая-то или иная, — это же в определенном роде игра получается. Думаю, в современном мире настоящую красоту — не просто внешнюю, а внутреннюю — вряд ли можно найти. Так что на эту проблему я смотрю вполне пессимистически.

— Одиночество — одна из тем, важная для Лосева с юности. Насколько, с вашей точки зрения, важна она для античности и современности?

— Ну мы же знаем дневники Алексея Федоровича Лосева, когда он был студентом. Конечно, ему хотелось найти родную душу, с которой вместе можно исповедоваться, читать… Такой души он долго не находил, поэтому у него и было ощущение одиночества.

Теперь это общая проблема — думающему человеку трудно найти близкого по духу, — и стоит она гораздо острее, чем в юные годы Лосева. А в античности эта проблема не ставилась, тогда главными были темы судьбы и героизма. Древние считали, что человек рождается с определенной судьбой, а нить судьбы плетут сестры Мойры. Тот, кто посмел идти против судьбы, был героем. В классической античности героизм ценят, героев может быть много, так что герой не одинок. А в современном мире, думаю, и герой абсолютно одинок.

— В 1909 году пятнадцатилетний Лосев пишет статью «Атеизм, его происхождение, влияние на науку и жизнь». В ней он говорит, что девяносто процентов ученых во всем мире были верующими. В советское время, время воинствующего атеизма, большинство было атеистами, агностиками. И как это, по-вашему, сказалось на науке и самих ученых мужах?

— Ну как сказалось, если были так называемые пятилетки безбожия? Мы же при них жили. Считалось, что после этих пяти лет в СССР забудут Бога. Но были и замечательные ученые, которые противостояли официальному безбожию. Например, верующим был академик Павлов, который еще до революции стал лауреатом Нобелевской премии. Но он был настолько знаменит, что в его имении, где он проводил опыты, сохранили церковь и всячески старались ему помочь, и это было в пятилетки безбожия. Глубоко верующим был Дмитрий Федорович Егоров, знаменитый математик и президент Московского математического общества, друг Алексея Федоровича Лосева, но он в конце концов попал в ссылку, где и скончался.

Технические науки, между прочим, в те времена процветали, государству нужна была техника. Хотя и физикам приходилось тяжело. Взять знаменитого [Петра] Капицу. Он жил за границей и имел все возможности работать в Кембридже, но приехал сюда, а потом его изгнали отовсюду и он занимался своими великими опытами в сарае на даче. Пока к нему не обратились с поклоном, потому что время требовало. Конечно, в этот период гуманитарные науки понесли огромный урон, а они влияют на общество, на людей, вот мы сейчас и пожинаем те плоды.

— В одном интервью вы говорите: «Когда времена тяжелые — тогда и таланты особенно проявляются. А когда вот такая полная анархия — человек очень сильно расслабляется… Неспроста сейчас очень много дилетантов расплодилось, а дилетантизм — страшная вещь». То есть вы считаете, что сейчас не тяжелые времена?

— Сейчас — свобода, правда, никто толком не знает, что это такое и как ею пользоваться по-настоящему. Свобода, в нашем понимании, — делай, что хочешь, а это и есть сплошное дилетантство. А в тяжелые времена люди-то и проявляются. Знаете, какое мужество надо иметь, чтобы идти против течения? Когда тебя обличают, считают врагом народа, посылают в лагеря, а сколько там людей погибло… А сейчас что? Хочешь — живи за границей, никто тебя не удерживает. Сейчас никто ничего не помнит, потому что все есть, царит потребительство… А должна быть жива память, в древности даже была богиня памяти — Мнемосина. У слов «памятник» и «память» один корень.

— Русские писатели часто обращались к античным темам, в частности Валерий Брюсов. Я знаю, что ваш отец, Алибек Тахо-Годи, хорошо знал Брюсова. Цитирую ваши воспоминания: «…все эти имена были для меня не отвлеченные, а домашние». Не расскажете ли о писателях и деятелях Серебряного века, которых знал ваш отец?

— Да, отец с Брюсовым был в очень добрых отношениях… да со многими в свое время. Но у нас дома это особенно не обсуждалось. Знаю, что он как-то попросил Валерия Яковлевича прочитать стихи моего дядюшки — младшего маминого брата, Сергея Петровича Семенова, он был инженер, а стихи писал под псевдонимом Сергей Аргашев, — и Брюсов высоко их оценил, даже написал предисловие к книге.

Нет-нет, у нас никаких таких разговоров не велось. Отец был очень занят, ему было не до воспоминаний или разговоров. А у мамы было четверо детей, надо было их воспитывать, обязательно учить языкам. Мы, например, не знали никаких восточных языков, даже языка отца. Он говорил: «Учите западные языки, они вам пригодятся».

— Какие языки вы бы посоветовали учить сейчас?

— Сейчас всеобщий, можно сказать мировой язык, — английский.

— А восточные: китайский, японский?..

— Ну, восточные… Надо быть очень умным человеком, чтобы на них обратить внимание. И между прочим, были такие умные люди и в XIX веке. Например, очень известный художественный деятель и писатель — Теофиль Готье. У него были две дочери, и он решил, что одна будет китаисткой, а другая — японисткой. И вырастил их в таком духе, и обеспечил на всю жизнь.

А знаменитое семейство Позднеевых!.. Алексей Федорович Лосев учился в гимназии с Александром Владимировичем Позднеевым. В этом семействе были знаменитые ученые, крупнейшие знатоки восточных языков и особенно монгольской группы. Я-то застала из их родни только замечательную китаистку — Любовь Дмитриевну Позднееву, которая была дружна с Алексеем Федоровичем, бывала у нас. И ее муж был китаистом, как его звали — уже не помню, знаю только, что там была страшная история, когда началась культурная революция. Сколько тогда людей погибло! В частности, те китайцы, которые учились у нас на классическом отделении МГУ. Из них, по-моему, только один выжил. Представляете, когда они приехали, то не знали русского языка, а наши преподаватели не знали китайского, и они все выучили — и древнегреческий, и латинский… Помню, как мы были у них в гостях, в посольстве, нас замечательно принимали. А потом вдруг культурная революция… Всех немедленно потребовали выслать, большинство тогда погибло.

— Согласны ли вы с утверждением, что с уходом в прошлое литературоцентризма, уменьшается и роль филологии?

— С этим я вполне согласна. Гуманитарные науки сейчас в тяжелом состоянии, конечно. Их губит так называемый технический прогресс, и он приведет к страшным последствиям: люди разучатся думать и сразу будут рождаться роботами. Так что в этом плане я пессимист.

— А прогресс в гуманитарных науках возможен?

— Думаю, нет — при нынешнем типе образования. Но и в других странах не лучше. Вот вам пример. Во всем мире было много славистов, а теперь выясняется, что они не нужны. Очередная кошмарная история в системе образования — Болонский процесс. Теперь нужны работники среднего класса, а не высокообразованные люди, которых стало слишком много. И это тяжелейшая мировая проблема.

Например, у нас в школах хотят ввести электронные учебники и еще какие-то невероятные технические новшества. Да школьники писать-то не умеют грамотно, зачем им эти новшества?.. И между прочим, дикторы у нас безграмотные. Неправильно ставят в словах ударения, слово, особенно иностранное, произнести не могут.

— Вы телевизор много смотрите?

— Нет, у меня никакого телевизора нет, но я читаю газеты и, в частности, «Российскую газету». Одна из моих поклонниц подписала меня на нее, а там часто комментируют телевизионные передачи. Еще не хватало мне смотреть телевизор, не дай бог! Лучше я почитаю какую-нибудь хорошую книгу — это гораздо полезнее.

— И какие книги читаете? Или чаще возвращаетесь к любимым?

— Большей частью я перечитываю книги, у нас дома огромная библиотека. Когда создавался «Дом А. Ф. Лосева», я передала туда десять тысяч — если не больше — книг из библиотеки Алексея Федоровича, и они стали основой фонда. Дома у нас большая библиотека — и западная, и русская. Поэтому есть возможность обращаться к прежнему: что-то забываешь, что-то хочется перечитать.

— Какие книги у вас любимые? Наверное, те, что сразу вспоминаются, и есть самые-самые?

— Любимых книг много, их бесконечно можно перебирать. Есть прекрасный исторический роман о великом нашем воителе Дмитрии Донском, написал его Сергей Петрович Бородин. А какая замечательная вещь «Не хлебом единым» Владимира Дмитриевича Дудинцева! И его же огромный роман «Белые одежды». Не знаю, кто сейчас может написать такие книги. Или взять знаменитые в свое время исторические романы Антонина Ладинского — «Анна Ярославна — королева Франции», «Когда пал Херсонес», «Последний путь Владимира Мономаха»… Ладинский был эмигрантом, вернулся в СССР из Франции.

— Вы перечислили отечественные книги. В первую очередь вы перечитываете русские книги, русскую классику?

— Конечно. Из русской классики очень люблю «Капитанскую дочку» и «Повести Белкина» Пушкина. Перечитываю Лермонтова. Из поэзии — Тютчева, Иннокентия Анненского…

— Как вы, кстати, относитесь к переводам Анненского, в первую очередь драм Еврипида?

— Это прекрасные переводы, но отношусь я к ним достаточно критически. На эту тему у меня есть статья, где я разбираю некоторые переводы Анненского и нахожу вставки, которых можно было бы избежать. А в плане переводческом… Недаром их потом исправлял Фаддей Францевич Зелинский, великий ученый-классик.

— Мне вот еще что интересно: любимые книги вы читаете днем или на ночь?

— Днем я занимаюсь делом. Сейчас, например, должна дать отзыв о диссертации, которая будет защищаться в диссертационном совете, председателем которого я считаюсь. Так как я ложусь очень поздно, иной раз читаю до четырех ночи.

— А выходные и праздники у вас есть или работаете каждый день?

— Нет, никаких праздников нет. Ну вот близится Рождество, вот это действительно праздник. А то все говорят: Новый год, Новый год… А что такое Новый год? Просто новая цифра. И почему-то считается, что год должен быть замечательный. Люди не могут без надежды, хотя, между прочим, в античном мире надежды не было. И это отражено в знаменитой истории с Пандорой. Часто неграмотно говорят, что она открыла ящик, на самом деле это сосуд, амфора. Так вот, когда она открыла сосуд, оттуда вылетели всевозможные ужасы и беды, а надежда осталась внутри, потому что Пандора в испуге быстро его закрыла.

— Вы считаете, от человека в жизни многое зависит?

— Конечно. Это знаменитая проблема: человек и общество.

— А еще человек и судьба, да?

— А как же! Судьба, как Алексей Федорович говорил, это и есть Господь Бог. Как он управит — так и будет. А Богу вопросов не задают. Потому что ты глуп, ты человечек, и как ты можешь задавать вопросы самому Богу?..

— Ну и заключительный вопрос: не пишете ли вы новые книги? Может быть, продолжение воспоминаний?

— Воспоминания я уже написала, но кое-что готовлю. Не люблю объявлять заранее, но это больше связано с разного типа памятью.