«Не думаю, что исследователи древнерусской литературы поделились на православных и атеистов»

Андрей Ранчин о Борисе и Глебе, Дмитрии Лихачеве и религиозном литературоведении

О возникновении интереса к древнерусской литературе

О возникновении интереса к древнерусской литературе

Первая моя работа, рецензия на книгу филолога-медиевиста А. Н. Робинсона, была написана еще в школьные годы и вышла, когда я поступил в 10 класс в 1981 году. Это книга о русской литературе XI–XIII веков и историко-литературном процессе, в значительной степени посвященная «Слову о полку Игореве». Но интерес к древнерусской литературе сформировался раньше. В 6 классе я прочитал большую часть древнерусской книги «Успенский сборник» — как сейчас принято считать, написанной в XII веке. Она включает в себя три оригинальных древнерусских произведения, житийных текста: «Сказание об убиении Бориса и Глеба», «Сказание о чудесах Романа и Давида» (это крестильные имена Бориса и Глеба) и «Житие Феодосия Печерского». Кроме того, я прочитал некоторые переводные тексты, преимущественно жития, из этой книги. Я не знал тогда грамматики церковно-славянского языка и читал, ориентируясь на контекст, но, в общем и целом, как я понимаю, прочитал все вполне правильно. С чем связано рождение такого интереса, объяснить, как всегда в случае интересов и склонностей, довольно сложно. Могу сказать лишь, что в школьные годы мы с родителями много путешествовали по различным городам, в том числе по Золотому кольцу, неоднократно ездили в Новгород и Псков, подмосковные города. Подмосковные монастыри в то время в большинстве своем не действовали и порой были заброшены, как Пафнутьево-Боровский монастырь. И, несомненно, эти впечатления от архитектуры, ландшафта, особенно городского ландшафта в небольших городах, как в том же Боровске или Можайске (Лужецкий монастырь в Можайске тоже был до недавнего времени в полном запустении), повлияли на формирование моего интереса.

Учеба в университете

Вопроса, чем заниматься после школы, у меня не было, были некоторые колебания между историей и филологией, но я все-таки сделал выбор в пользу филологии. Хотя нельзя сказать, что я совсем отошел от истории, поскольку некоторые из моих работ, посвященные почитанию Бориса и Глеба, являются скорее историческими, чем филологическими: статьи о формировании почитания, о вопросе происхождении Святополка Окаянного, биография Бориса и Глеба в серии ЖЗЛ и т. д.

Лекции нам читал Вячеслав Андрианович Грихин, доцент кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ, он был моим научным руководителем. К сожалению, он скончался, когда я учился на 5 курсе. Заканчивал дипломную работу я уже у Владимира Владимировича Кускова. Грихин был человеком верующим и, кроме всего прочего, занимал пост парторга кафедры — поразительно. Он сам объяснял это тем, что (и это довольно распространенное объяснение) если в партию пойдут одни мерзавцы, то что же делать? Надо пытаться менять что-то к лучшему изнутри. И он действительно был высокопорядочным человеком. Он читал лекции, учитывая религиозный характер древнерусской словесности, ни в коей мере его не затушевывая. В центре внимания были — примерно так происходит и сейчас — произведения относительно маргинальные для древнерусской словесности. Допустим, «Слово о полку Игореве» есть оригинальный текст в одном списке, сохранившемся до Нового времени, а не до нашего времени. Или «Моление Даниила Заточника», некоторые другие произведения, уникальные или не очень понятные нам. Им традиционно уделяется весьма значительное внимание, но игнорируется тот факт, что на 90% русская книжность состоит из житийных произведений, причем 90% из них являются переводными. И границы между переводными и оригинальными не были актуальными, поскольку религиозная истина выше различных стран и народов. Так было и так остается сейчас. Можно лишь сетовать, что такой значительный памятник, как «Палея», посвященный изложению ветхозаветной истории применительно к новозаветной и имеющий полемический характер — очень важный историософский памятник, — в лучшем случае лишь упоминается в курсах истории древнерусской литературы и даже в академической истории литературы. Можно вспомнить, что в академических историях литературы не уделяется практически никакого внимания гимнографии — служебным текстам. Они даже не вошли в «Словарь книжников и книжности Древней Руси».

Определенная неадекватность картины, которая создается в учебных курсах древнерусской литературы, существует и по сей день. Она не в советское время возникла — раньше. Хотя в первом, самом раннем курсе, в Московском университете его читал известный филолог, поэт, литературный критик С. П. Шевырев, уделялось большое внимание всему. Его публичные лекции охватывали очень широкий материал, но и количество их было значительно большим, чем то, какое принято в современных лекционных курсах. Шевырев делал акцент на религиозной словесности, но уже современники не могли его понять: зачем читать об этом, это же не литература! Это точка зрения не только, например, Добролюбова, который из идейных соображений не принимал официозного Шевырева, но и многих других. Надо сказать, Грихин читал так, что мы не ощущали какого-то стеснения. Это был достаточно свободный рассказ, учитывающий именно религиозную по преимуществу природу древнерусской словесности. Конечно, набор произведений был традиционным для советских (и досоветских, и постсоветских) курсов — во многом он определялся известной хрестоматией по древнерусской литературе Н. К. Гудзия. Были казусы, о которых мы не знали, они сейчас становятся известны. К примеру, от Грихина начальство потребовало ввести вопрос «атеистические темы в древнерусской литературе», на что он сказал: «Вы хотите, чтобы студенты считали меня идиотом? Можно говорить об антиклерикальных произведениях, о произведениях нетрадиционных в религиозном отношении, так называемых еретических, но уж никак нельзя говорить ни о каком атеизме». И такой вопрос не прошел. Другое дело, что были идеологические проработки, была публикация, если не запамятовал, в «Правде», посвященная курсам, которые читали Грихин и Кусков в Московском университете на филологическом факультете — «протаскивание поповщины» и т. д. Все это было, принимались определенные оргвыводы, но, тем не менее, на характере курсов это непосредственно не сказалось.

Вообще в середине 1930-х годов, еще до того, как сталинская политика в отношении церкви по ряду причин изменилась, Гудзий смог опубликовать целый ряд произведений церковной книжности в составе своей хрестоматии, и они изучались в университетах. В его учебнике довольно подробно рассказывалось о житиях. Конечно, мы многих житий не встречали, в том числе ключевых: «Жития Феодосия Печерского», например, или «Жития Сергия Радонежского». Но было «Сказание о Борисе и Глебе», было «Слово о законе и благодати» Илариона, пусть не полностью, были некоторые другие жития. При том, что то же «Слово о законе и благодати» Илариона уже в конце 1970-х годов XX века не было сначала включено в серию «Памятники литературы Древней Руси» под редакцией Д. С. Лихачева. Его опубликовали только в 1994 году в последнем томе серии в приложении к тому «XVII век». Первое произведение, самое раннее произведение древнерусской литературы. Здесь, видимо, дело не только в идеологии, были и особые причины, связанные с тем, что «Слово о законе и благодати» приобрело в то время некоторое актуальное звучание. Я имею в виду проблему антииудейской полемики и использование этого текста в некоторых юдофобских целях. Это, видимо, определило такое решение, потому что другие произведения включались. Хотя и здесь были лакуны: не напечатали молитву Феодосия Печерского, не напечатали три посмертных чуда в «Житии Феодосия Печерского». Причем чудеса не появились даже в переиздании в серии «Библиотека литературы Древней Руси», когда уже этого диктата не было — в 1997 году.

Грихин приглашал нас в поездки, студенты ездили с ним в Троице-Сергиеву лавру, для многих эта поездка была очень важной. Его лекционный курс совсем недавно издал по студенческим конспектам нашего курса «Греко-латинский кабинет». Курс замечательный — к сожалению, записи и печатные тексты не передают живой интонации, жестов, мимики, атмосферы, которая была на этих лекциях. Студенты на них ходили во множестве, были те, кто выбрал занятия древнерусской литературой и ушел с романо-германского отделения, перешел на русское отделение в значительной степени под влиянием лекций Грихина. Вообще древнерусская литература пользовалась тогда очень большим интересом. Кстати, сейчас, хотя никаких препон идеологического характера нет, скорее можно говорить о противоположных тенденциях: несмотря на большое число воцерковленных, интерес к древнерусской словесности у студентов меньше, меньше и желающих ей заниматься.

Конечно, речь идет не только о чисто научном интересе, для кого-то это было и знакомство с ушедшими религиозными традициями. По крайней мере, это было приобщение к другой ментальности, живое любопытство и внимание к совершенным иным феноменам, в том числе литературным — не вполне художественная литература, но чрезвычайно интересно. Здесь был целый ряд факторов. И интерес к истории, литература как некое зеркало истории Древней Руси. Этот интерес был, он держался устойчиво на протяжении нескольких лет, а сейчас такого интереса, в общем, нет. Я имею в виду именно интерес, который бы приводил к выбору занятий древнерусской литературой как основных. Спецсеминар по древнерусской литературе не пользуется таким вниманием, как в мои студенческие годы. Лекции могут пользоваться, иногда спецкурс — да, но посвятить себя изучению памятников древнерусской книжности — это обычно единицы.

Благоверный князь Вячеслав Чешский

Фото: azbyka.ru

Научная работа после университета

После института я несколько лет работал в журнале «Литературное обозрение» редактором, потом поступил в аспирантуру и начал работать в Институте славяноведения АН. Моя кандидатская диссертация посвящена сопоставлению житий Вацлава Чешского и Бориса и Глеба (и шире — князей, принявших смерть от руки родственников). В середине 1990-х годов я перешел в Московский университет на кафедру истории русской литературы. Если говорить о темах моих исследований, то древнерусская литература не единственное, что меня интересует. В частности, одна из моих тем — поэзия Бродского и русская литературная традиция, творчество некоторых других авторов XIX и XX века. Приходилось писать о Солженицыне, о Борисе Акунине (если говорить о XX веке), о Лермонтове, о Лескове. Кстати, дипломная работа у меня была не только о древнерусской литературе, она была посвящена легендам Лескова, написанным на материале переводной древнерусской книжности. С чем это связано, как я уже говорил, объяснить сложно. Наверное, я бы для себя объяснил обращение к творчеству Бродского интересом к его философским темам, экзистенциальным. Один из мотивов «Сказания о Борисе и Глебе» — это переживание одиночества и богооставленности Борисом, наподобие тех чувств, которые переживает Христос перед взятием под стражу в Гефсиманском саду. То же самое переживает герой Бродского. При том что, понятно, Бродский не принадлежал ни к какой конфессии и не был ортодоксально верующим человеком. Он скорее был агностиком — у него есть разные высказывания на эту тему.

О Борисе и Глебе

Борисом и Глебом я занимаюсь довольно давно, со студенческих лет, и в этой работе три больших направления. Первое — история текста. Есть несколько произведений, посвященных Борису и Глебу: два больших жития, «Сказание о Борисе и Глебе» неизвестного автора (есть гипотеза, кто он, но точно неизвестно, и время создания не очень ясно, говорят об XI веке или начале XII) и «Чтение о Борисе и Глебе», написанное тем самым Нестором, которому приписывается «Повесть временных лет». Памятник, видимо, восьмидесятых годов XI века. Есть еще ряд произведений житийного характера, ну и летописная повесть о Борисе и Глебе в составе «Повести временных лет». Вопрос о том, как они связаны между собой, очень сложный. Несомненно, текстуальная связь между летописной повестью, «Сказанием» и «Чтением» есть, а что первично, что вторично или были какие-то произведения, не дошедшие до нас, — это предмет дискуссии. Это первое — текстология, история текстов.

Второй момент — поэтика, художественные особенности. «Сказание о Борисе и Глебе» — замечательное, необычайно сильное в эмоциональном отношении произведение. Обычно вспоминают трогательную молитву Глеба, обращенную к убийцам: «не порежьте колоса, молоко беззлобия имеющего, не порежьте лозы винограда» — аллюзия на Евангелие от Иоанна, «лоза винограда» — Христос говорит так о себе. Очень сильны переживания Бориса, который далеко не твердокаменный святой, принимающий смерть с улыбкой на устах: мы видим и колебания, и борения, и сомнения ночью в шатре в ожидании скорого убийства. И Святополк, безусловно, антигерой, злодей, но при этом напоминающий трагического героя в чем-то. Я имею в виду осознание греха матери, которая была монахиней, а Святослав насильно выдал ее за своего сына Ярополка. Эти произведения относятся к числу самых ранних в древнерусской литературе.

И, наконец, это история почитания, формирование культа Бориса и Глеба. Вот три основных блока, три основные темы. Что касается истории, там много загадочного, неясного и таинственного. То же относится и к почитанию, и к убиению. Существует ставшая довольно популярной по понятным причинам — поскольку очень острый материал — версия, согласно которой Бориса убил не Святополк, а Ярослав Мудрый. Она основана на скандинавской «Саге об Эймунде» и отчасти на других источниках. Не вполне понятно, когда Борис и Глеб были причислены к лику святых, есть разные версии на этот счет. Если говорить о характере почитания Бориса и Глеба, то довольно широко распространено мнение, что они представляют некий уникальный русский тип святости или по крайней мере славянский. Иногда вспоминают еще чешского князя Вацлава, который был убит почти за сто лет до Бориса и Глеба своим младшим братом Болеславом. Исследователи об этом знают, но даже в научной среде часто забывают, что такой тип святости вообще характерен для новокрещеных стран, очень много подобного рода святых в донорманнской Англии (X век), Скандинавии. Преимущественно это англо-саксонский и скандинавский мир: Олав Святой, Кнуд Лавард, Эдуард Мученик, их довольно много. При том что такого типа святости практически не было в Византии, хотя примеров династических убийств в борьбе за власть очень много. Вот это основные аспекты, которые в моей книге рассматриваются.

О религиозном литературоведении

Не думаю, что можно говорить о том, будто сегодня исследователи древнерусской литературы поделились на православных и атеистов, а качество работы первых зависит от их религиозных взглядов. Прежде всего, антитеза атеисты-православные упрощает дело, нужно говорить не о вере или неверии исследователей (тем более что во многих случаях можно говорить не об атеистах, а об агностиках), а о том, в какой степени эти качества или особенности мировоззрения сказываются на их исследованиях. К примеру, покойные В. М. Живов или В. Н. Топоров, одни из крупнейших исследователей древнерусской, восточнославянской книжности, были верующими, религиозными, и если на работах Топорова это сказывалось, то отнюдь не примитивным образом и ни в коей мере не приводило к натянутым, однобоким толкованиям. В работах Живова это вообще незаметно. Понятно, что структурно-семиотический метод, приверженцем которого был в целом до поздних лет Виктор Маркович, не имеет религиозных оснований, основания у него совершенно иные — в том числе, как полагал М. Л. Гаспаров, и марксистские. Это никак не сказывается на его работах.

Другое дело, если мировоззрение определяет те или иные выводы. К примеру, когда везде и во всем ищется проявление связей с Библией, ищется проявление феномена святости и довольно однозначно и порой примитивно толкуются те или иные тексты. Для большинства произведений древнерусской книжности религиозный подход совершенно оправдан, однако он приобретает идеологизированный характер, когда ищутся некие образцы. Допустим, Владимир Мономах как образец истинно праведного во всех отношениях правителя. Но, как замечал А. М. Панченко, известный исследователь древнерусской книжности, даже в «Поучении» Мономаха есть свидетельства о том, что он отнюдь не всегда следовал заповедям Десятисловия. Здесь важнее не видеть образец, а понять самосознание Мономаха. Почему он, который пишет о милосердии, добром отношении к слабым, помощи им, с гордостью сообщает о том, как они ходили на полоцкого князя, захватили Минск вместе, кстати говоря, с половцами, и не оставили в Минске «ни челядина, ни скотины». Мономах не видит в этом никакого противоречия тем христианским заповедям, которые он перечисляет в своем Поучении. Это надо объяснить, это же не лицемерие, это другое, очевидно. Поэтому что касается религиозного подхода, то это частный случай такого явления, как религиозное литературоведение, о котором писал известный литературовед С. Г. Бочаров. Когда, к примеру, в сочинениях Пушкина однозначно ищется выражение православного духа, когда переложение Великопостной молитвы Ефрема Сирина означает, что Пушкин здесь исполнен православного духа, хотя все-таки это переложение, а перелагал он разные сочинения — и «Подражания Корану» у него были. «Путь паломника» Джона Беньяна, фрагмент из которого был Пушкиным вольно переведен, толкуется как свидетельство духовного пути Пушкина. Но, вообще говоря, ведь это духовный путь героя Беньяна в изложении Пушкина. Понятно, что здесь есть определенные соответствия, ясно, что Пушкин 1830-х годов — это не тот Пушкин, который написал «Гавриилиаду», и не тот Пушкин, который брал «уроки чистого афеизма» у некоего англичанина Хатчинсона, за что и был формально сослан в Михайловское. Да, его взгляды менялись, но такая однозначная трактовка — это некоторое насилие над текстом.

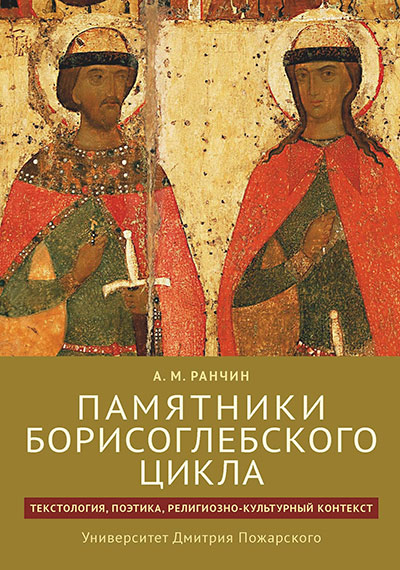

Икона: Святые князья Борис и Глеб. Последняя треть XIV века

Фото: swordmaster.org

Получил распространение еще один подход к древнерусской литературе, который я бы назвал постмодернистским. Наиболее ярко, пожалуй, он выражен в работах историка И. Н. Данилевского. Он склонен находить в древнерусской литературе, летописании, житиях противоречия между явленным и скрытым смыслом. К примеру, он доказывает, что древнерусские книжники считали действительным убийцей по крайней мере одного из двух братьев, святого Бориса, не Святополка, а Ярослава Мудрого, и косвенным образом сообщали, что Святополк невиновен, с помощью хитрого шифра. Или в «Повести временных лет» рассказ о том, как воины Святополка задирали новгородцев и издевались над ними перед битвой — новгородцев, которые пришли с Ярославом: «Что вы пришли с этим хромцом?» — говорили они. Ярослав Мудрый был хром, как известно. В результате зря они похвалялись, Бог северянам дает победу. И Ярослав Мудрый, в общем и целом, в «Повести временных лет» предстает как отмститель за смерть Бориса и Глеба, и сочувствие на его стороне. Между тем Данилевский считает, что здесь есть некий подтекст, на который указывает хромота как негативное качество, и Ярослав в действительности фигура негативная. А Андрей Боголюбский в летописной повести, ему посвященной, предстает почти святым, невинно убитым заговорщиками. В действительности, оказывается, он слуга Антихриста, о чем говорит отсечение его правой руки — это якобы ассоциация с печатью Антихриста, возложенной на правую руку. Такие случаи, на мой взгляд, не могут рассматриваться как серьезная интерпретация, здесь очевидное насилие над текстом, когда допускается некое глубинное противоречие, причем не обоснованное текстуально, между явным и скрытым смыслом. Получается, что летописец или автор жития играет этими смыслами и говорит одно, а хочет сказать другое. И есть некий идеальный читатель (или Господь Бог), который должен шифр понять. Это тоже некоторая тенденция, говорящая о размывании самого объекта изучения, хотя наблюдения Данилевского, причем довольно многие, заслуживают самого пристального внимания, они интересы и глубоки.

О Дмитрии Лихачеве

Противоречивые мнения и оценки, согласно которым значение Лихачева явно преувеличено или роль его даже отрицательная, что он тормозил развитие древнерусской словесности, встречаются в последнее время, и отчасти это объяснимо как ответная реакция на некий культ. Пружина сжата до предела, теперь она распрямилась, и пошло движение назад. Я думаю, что чрезвычайно высока роль Лихачева в популяризации древнерусской культуры, не только литературы. Благодаря ему были изданы многие древнерусские памятники, он автор ряда публикаций «Слова о полку Игореве», в том числе с объяснительными переводами, комментариями для детей. В значительной степени благодаря ему широкие круги узнали, что такое древнерусская литература. Не менее важны некоторые его собственно научные работы, прежде всего «Поэтика древнерусской литературы», главная его книга, последнее издание с изменениями в 1979 году было, а первое в 1960-е годы. Лихачев обратил внимание на те категории древнерусских произведений, те особенности, которые прежде внимания почти не привлекали — это поэтика времени и пространства в древнерусской литературе (и не только в ней). Своеобразие метафор и символов основано, как замечает Лихачев, не на внешнем подобии — невозможно представить средневекового книжника, который напишет «облако похоже на рояль», как Чехов. У него будет другое уподобление на основе глубинного сходства. Эти акценты чрезвычайно важны, и вообще важно, что Лихачев (конечно, не первый и далеко не единственный, можно вспомнить еще целый ряд имен, например И. П. Еремина) особенное внимание уделял поэтике древнерусской книжности. И в этом отношении значение его весьма велико. Другое дело, что когда его концепции становились господствующими, иные точки зрения с трудом пробивали путь в науку — критика работ Лихачева при его жизни была не то что запрещена, но отчасти считалась некоторым научным неприличием. Это не очень хорошо, хотя в какой степени он сам ответственен за это, совершенно другой вопрос.

По поводу конкретных идей и концепций Лихачева. Система жанров древнерусской литературы разрабатывалась не только им, ее выдвинул немецкий историк литературы Ягодич. Но многие современные ученые считают, что вообще говорить о жанрах как о литературном явлении по отношению к древнерусской литературе нельзя. Довольно натянутой выглядит и его концепция стилей в древнерусской литературе. Если, например, барокко — понятно, это уже литературный стиль с определенными принципами и эстетикой, то что такое «эпический стиль» и «стиль исторического монументализма» — здесь очень много вопросов и слишком много допущений. Можно и нужно полемизировать с конкретными работами, но в общем и целом роль Лихачева, на мой взгляд, весьма велика, в том числе и как научного организатора — я имею в виду его деятельность в Пушкинском Доме. И, конечно, еще раз подчеркну его заслуги в популяризации древнерусской литературы.

Что читать о древнерусской литературе и культуре

Думаю, что «Поэтику древнерусской литературы» сегодня можно советовать прочитать неподготовленному человеку, пускай он и не в состоянии ее критически оценить. Что касается работ, посвященных развитию литературы — например, «Человек в литературе Древней Руси», — там уже не все стоит воспринимать безусловно. «Развитие русской литературы X–XVII веков», где изложена его теория стилей, рекомендовать, думаю, не стоит. Вообще начинать следует, пожалуй, с самого простого — с учебных курсов, может, с академической истории, но не с более специализированных работ, не с индивидуальных концепций, а с изложения достаточно принятых вещей, что бывает обычно, хотя и не всегда, в учебниках и курсах лекций. Курс лекций Еремина, несомненно, стоит прочитать. Учебник Гудзия, хотя он далеко не нов, но Гудзий очень живо, заинтересованно пишет о древнерусской литературе, и, более того, он излагает разные точки зрения, не навязывает свою, это большое достоинство. Кроме того, он пересказывает тексты, что плохо для преподавателя, потому что студенты могут не читать сами оригиналы, но вместе с тем живой пересказ — это тоже интерпретация, а потом уже можно прочитать оригинал, если заинтересует. Вообще же, если интересует древнерусская литература, то прежде всего нужно читать тексты, а чтобы их понять, необходимо знание Библии. Речь не о доскональном изучении, но хорошие представления нужны. Необходимы также некоторые представления о древнерусской архитектуре и иконописи, которые дают ключ к литературе. Ведь что такое житие? Есть такое традиционное определение (не совсем буквально, но примерно так высказался В. О. Ключевский), согласно которому древнерусская литература — это «словесная икона». Житие подобно иконе, как биография подобна портрету. И понимание своеобразия иконы многое дает в понимании древнерусской книжности.

Конечно, когда берешь в руки «Повесть временных лет», может возникнуть ощущение, что там все непонятно, нужно комментировать каждую фразу. Поэтому для широкого читателя было бы интересно издание, в котором фрагменты из «Повести временных лет» были бы сопоставлены с произведениями других культур, иногда даже других эпох. Например, «Повесть временных лет» и какие-нибудь эпизоды из «Истории» Геродота. Смерть Олега от коня и скандинавская сага о конунге Одде по прозвищу Стрела, который умирает таким же образом (кстати, этот вопрос до сих пор интересует исследователей: какой сюжет первичен, скандинавский или древнерусский). В каких-то случаях было бы хорошо привести фрагмент из библейских текстов: потоп и расселение народов в Библии и «Повести временных лет». Имело бы смысл повторно опубликовать трехтомное издание русских летописей для школьников под редакцией Лихачева и Миллер. Первая книжка — «Повесть временных лет». Там фрагментарно давались тексты из летописи и к каждому тексту шел не просто комментарий — в конце книги были объясняющие заметки. Вот такая летописная повесть: а что мы о ней знаем из других источников, а что летописцы говорят и так далее. И это замечательное чтение, очевидно, повлияло на меня в свое время при выборе профессии. Очень интересная и живая книга.

Наверное, было бы хорошо написать книгу вроде «Занимательной Греции» Гаспарова — «Занимательная Древняя Русь». Кстати, отчасти нечто подобное в свое время было — книга Бориса Романова «Люди и нравы Древней Руси», например (ее переиздавали несколько лет назад). Это все-таки тоже некоторая популяризация и введение в тему. Если говорить о житиях и древнерусской святости, то в эмиграции вышла книга Георгия Федотова «Святые Древней Руси», она тоже недавно переиздавалась.

Еще я бы посоветовал книгу Лихачева «Великое наследие». Она проще, чем «Поэтика», адресована широкому читательскому кругу, и в ней рассказано о главных произведениях древнерусской литературы. При этом надо учитывать, что очень многое в ней гипотетично, как вообще в изучении древнерусской книжности. Знаменитый исследователь русского летописания академик А. А. Шахматов удивлялся и даже отчасти возмущался, когда историки стали ссылаться на его реконструкции, а не на сами летописные тексты, а своды летописные, которые он сам же обнаруживал и реконструировал, называл «научными фикциями». Не потому что он в бирюльки играл, а потому что он был достаточно смиренен, понимая, что гипотеза и существующий текст — это разные вещи. Но тем не менее, я думаю, что книга Лихачева «Великое наследие» заслуживает внимания. Еще можно порекомендовать книгу А. М. Панченко «Русская культура в канун петровских реформ». У него есть замечательная книга о поэзии XVII века, но она более специальная, а эта посвящена переломной эпохе, когда и была выявлена традиция и основания древнерусской литературы.

Книги серии ЖЗЛ носят более частный характер, но я бы предложил, например, книги А. Ю. Карпова «Владимир Святой» и «Ярослав Мудрый». Это введение в русскую историю, древнерусскую культуру, поскольку Карпов рассматривает и жития, посвященные Владимиру Святому, и «Слово о законе и благодати» Илариона — ключевой для древнерусской историософии текст, и культуру времени Ярослава Мудрого. Еще можно вспомнить книгу историка Н. С. Борисова «Повседневная жизнь средневековой Руси накануне конца света». XV век во многом ключевой, тогда складывалась основа будущего Московского царства и ожидался конец света, который, по средневековым представлениям, должен был случиться в 1492 году.

О Николае Лескове

Лесков, несомненно, по своему таланту и значимости — фигура первого ряда русской литературы. В последнее время это, можно сказать, признано. Кстати, вскоре должен выйти подготовленный Л. И. Соболевым том воспоминаний о Лескове с моим предисловием в издательстве «Новое литературное обозрение». Лесков до сих пор не удостоился биографии в серии ЖЗЛ, не было также сборника воспоминаний о нем. Основным источником биографического характера оставались воспоминания его сына, Андрея Лескова. Прочие же воспоминания разрознены, что-то даже не опубликовано. Что касается изученности: прежде всего, Лесков недостаточно хорошо издан. Сейчас выходит тридцатитомное, так называемое полное собрание сочинений, начатое еще в 1990-е годы, но после смерти Н. И. Либана и И. П. Видуэцкой, инициаторов этого издания, с ним возникли определенные сложности. Однако даже оно не является академическим, то есть полнота его относительная. Да, предполагается издание всех текстов, но при этом учитываются не все разночтения, не все различия редакций, в том числе рукописных или оставшихся в корректуре. А эти различия порой принципиальны. И в этом отношении Лесков, пожалуй, единственный русский писатель, при очень большом объеме текстов изданный столь неполно. До недавнего времени наиболее полным был одиннадцатитомник, подготовленный Эйхенбаумом и Громовым в 1950-е годы, красные тома. Еще выходило переиздание прижизненного собрания сочинений в двенадцати томах под редакцией В. Ю. Троицкого, зеленый Лесков.

У Лескова есть очень большой пласт публицистики, который изучен совершенно неполно. Благо, относительно недавно появилась работа И. Мюллер де Морог «Библиография произведений Лескова», поскольку существует даже проблема атрибуции некоторых произведений. Очевидно, для этого были особенные условия: Лесков шел, и об этом писал еще Эйхенбаум, во многом от малых жанров, от очерка, от фельетона, от документальной заметки, то есть он работал на грани журналистики и беллетристики. Это не вполне обычно, причем он наиболее ярок, может быть, не в больших вещах, не считая «Соборян», а скорее в малых и средних жанрах — рассказе, повести. Все-таки мне кажется (не по идеологическим причинам, что это антинигилистические романы, а просто с художественной точки зрения), что «Некуда» или «На ножах» трудно назвать замечательными образцами его творчества, равно как «Островитян», «Обойденных» и другие его большие вещи. Другое дело его сказы, не только «Левша», но и «Леон дворецкий сын», сказка «Час воли божьей», конечно, «Очарованный странник» — произведение, кстати, чрезвычайно сложное по своей структуре, смыслу и авторской позиции. Потому что образ Флягина далеко не однозначен, как не вполне однозначен и образ Левши, вообще говоря, и одоление русских англичанами. Блоха-то, конечно, оказалась подкована, но дансе-то она танцевать перестала — сломали хитрую игрушку, потому как в науках не зашлись. Да и Россия в изображении Лескова предстает, мягко говоря, не очень симпатичной и комфортной для жизни страной. Неслучайно современников эта вещь ошарашила, они растерялись. И кто-то счел это лестью России, русскому народу — мы всех шапками закидаем, а кто-то, говоря современным словцом, русофобией — мол, это очернение России. Сложность авторской позиции, отсутствие четких ориентиров, препятствовали формированию представления о Лескове как о классике. Классика предполагает некоторую ясность. Понятно, что это не примитивная ясность — это хорошо, это плохо, — но все же большая проясненность и, если угодно, в чем-то большая серьезность и образцовый характер стиля. Понятно, что Достоевский писал коряво, и Набоков это замечал, но все же, если не считать случаев с героями, то это более-менее усредненный язык. А у Лескова вычурный, часто очень своеобразный язык, и сказовые формы. Он такой не вполне серьезный писатель, занимающийся мелочами. Между тем он интересен в первую очередь именно этим, а не в большей степени идеологизированными вещами, будь то его ранние антинигилистические романы, будь то поздние вещи, написанные, условно говоря, в толстовском духе. Хотя и там все сложнее, ортодоксальным толстовцем он не стал. Неслучайно он сам себя называл «великим ересиархом» и любил разного рода шутки, выверты и выкрутасы не вполне приличного и даже кощунственного свойства. Но писатель он, несомненно, замечательный, надо издавать и изучать его дальше.

О диглоссии в Древней Руси

Есть известная работа Бориса Успенского «История русского литературного языка (ХІ–ХѴІІ)», посвященная диглоссии в Древней Руси. Само понятие диглоссии разработал не Борис Успенский, а лингвист Фергюсон на материала арабского мира. Успенскому принадлежит концепция, согласно которой в Древней Руси книжным языком был церковно-славянский, а древнерусский был сначала языком устного общения, а потом языком деловой письменности Московской Руси. Диглоссия, в отличие от двуязычия, по Успенскому, напомню, — это ситуация, когда два языка являются не конкурентными, как в Канаде английский и французский, или равноправными по сути, как несколько языков в Швейцарии или как финский и шведский в Финляндии. Это ситуация, когда они не сталкиваются в одном контексте. На одном и другом языке нельзя написать один и тот же текст. Я думаю, что в целом концепция Успенского справедлива. Я не являюсь лингвистом, но изучение древнерусской книжности меня убеждает в этом. Другой вопрос, какими были границы, по каким критериям они различались. Для раннего периода различия были, как считает Успенский, прежде всего в грамматике, а не в лексике. Тогда были временные формы глагола, которые характеризовали только книжный церковно-славянский язык, а в древнерусском они уже не встречались. Я думаю, что это справедливо. И для понимания древнерусской книжности важно осознание того, что именно книжность — не берестяные грамоты, не «Русская правда» (хотя это говорит о размытости уже наших представлений, их включили в состав «Библиотеки литературы Древней Руси», а грамоты были еще в более ранней серии «Памятники литературы Древней Руси») — была написана языком сакральным, священным языком. Церковно-славянский, старославянский изначально — язык, созданный специально для перевода Библии и богослужений на славянский. Язык искусственный, хотя и основанный на одном из южнославянских диалектов, но язык книжный, и это прекрасно осознавалось: по благодати Божьей двое святых создали этот язык. В этом его отличие от греческого языка, который хоть и менялся, и различался в своих вариантах, но Византия унаследовала его от античности. Это не только язык Христовой веры, но и язык античной литературы, и языческий язык отчасти. То же самое с латинским языком — поэтому, кстати, античная традиция была в какой-то степени воспринята и Византией, и на средневековом Западе, а на Руси нет. Священный язык накладывал довольно много ограничений: нельзя на этом языке играть, писать произведения с вымышленными героями и сюжетом и заниматься самовыражением. Нет, это язык, которым нужно воспевать славу Божью, язык молитв — это молитвенное начало и определяет древнерусскую книжность.