Не быть некультурным

Переход от элитарности к массовой культуре в русской классике

Культурность — понятие многогранное. Оно включает в себя повседневные ритуалы, отношение к вещам, досугу, труду, образованию и многое другое. Для того, чтобы определить его содержание, мы рассмотрим несколько вопросов, проблемных с точки зрения классической литературы. Для начала сошлемся на Лотмана: он использовал выражение «взгляд культуры», рассуждая об особой походке, которую в «Бедных людях» изобрел Макар Девушкин, чтобы скрыть дырявые подошвы. Герой Достоевского страдает не оттого, что ему холодно, а оттого, что ему стыдно перед культурными людьми. Зачастую именно этот взгляд определяет наше представление о себе и об окружающих, поскольку культура — явление коллективное и зависит от социальной среды. Скажем, литература XVIII–XIX века в основном отразила обычаи и нравы привилегированных групп общества, то есть культуру элитарную. Ее представители могли вести себя подобно Евгению Онегину, который «три часа по крайней мере / Пред зеркалами проводил / И из уборной выходил / Подобный ветреной Венере…». Принадлежность к дворянской культуре обязывала таких людей придерживаться не только определенных правил поведения и ценностей, но и, например, той или иной манеры одеваться. Все это начало формироваться в XIX столетии, когда положение в обществе и уровень культуры уже измеряли не только служебными успехами или доходом, но и воспитанностью, изяществом, умением держать себя в обществе — то есть, по сути, пресловутой «красой ногтей». Также не стоит забывать, что, начиная с сатир Антиоха Кантемира, русская литература не могла отказать себе в удовольствии лишний раз высмеять пороки «дворян злонравных», исследуя разницу между благородием и благонравием.

Человек книги

Отношение к книге и письменной культуре в целом — отличный маркер, с помощью которого можно отследить перемены в суждениях и поведении образованных людей. Тем более что проблема чтения, как и подробные описания личных библиотек, появляется во многих классических произведениях.

В XVIII веке дворянство в массе своей было довольно некультурным. Достаточно вспомнить фонвизинских Простаковых, дикость и глупость которых вполне соответствовали реальной ситуации 1770–1780-х. Они поразили современников Фонвизина жизнеподобием — в отличие от положительных героев вроде Милона, Правдина или Стародума, занятых рассуждениями о вечном, они соответствовали среде, которая их породила. В образе Простаковых Фонвизин воплотил наиболее распространенные и вредные пороки дворян той эпохи: дурное воспитание, своевластие, нелюбовь к учению.

Во время урока Митрофана Стародум, глядя на учителей юноши, замечает: «Вижу наперед, какому грамотею ему быть надобно, учася у Кутейкина, и какому математику, учася у Цыфиркина». Однако госпожа Простакова все равно обращается к сыну со словами «коли ученье так опасно для твоей головушки, так по мне перестань».

Примерно в том же духе выступал сатирический журнал «Трутень», в котором общественный деятель и журналист Николай Иванович Новиков высмеивал злобу и невежество современного ему общества. В особенности доставалось от издателя и идейного оппонента Екатерины II необразованным дворянам и их модным воспитателям, «которые все выдают себя за маркизов, графов и шевалье»: «Всяк шляхтич может все знать, ничему не учася: философия, математика, физика и прочие науки суть безделица, не стоящая внимания дворянского». Похожим образом госпожа Простакова восстает против географии как науки, для дворян бесполезной: «Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда, — свезут, куда изволишь».

В комедии Фонвизина недорослю Митрофану и его родительнице противостоят сразу несколько героев-идеологов — Софья, Милон, Правдин и Стародум. В их подчеркнуто идеальном мире чтение и связанные с ним вещи (книги, очки, письма) становятся отличительным знаком («Софьюшка! Очки мои на столе, в книге», — кричит Стародум, получив письмо). Они не такие, как «матушкин сынок» Митрофанушка, и ставят просвещение ума и сердца превыше всего. Софья читает книгу Фенелона «О воспитании девиц», на что Стародум замечает: «Фенелона? Автора Телемака? Хорошо. Я не знаю твоей книжки, однако читай ее, читай. Кто написал Телемака, тот пером своим нравов развращать не станет». И предостерегает девушку от чтения «нынешних мудрецов», которые «искореняют сильно предрассудки, да воротят с корню добродетель».

Эскиз костюмов к спектаклю «Недоросль». Художник Д. А. Добросердов, 2004

Эскиз костюмов к спектаклю «Недоросль». Художник Д. А. Добросердов, 2004

Особенно опасными для нравственности считались романы. Довольно язвительно о любителях подобной литературы отзывался уже упомянутый выше Новиков: «У нас те только книги третьими, четвертыми и пятыми изданиями печатаются, которые сим простосердечным людям [мещанам. — Прим. Ред.], по незнанию их чужестранных языков, нравятся». Огромное количество переводов было адресовано именно им — в дворянской среде чтение романов считалось делом предосудительным. В первой половине XIX века положение дел изменилось, но не кардинально. Изменения были связаны не столько с привычками дворян, сколько с модными поветриями, и если, например, Тредиаковский проявлял интерес к русским народным песням и признавал их ценность, то дворянин пушкинской поры, возможно, уже счел бы их «грубыми», отдав предпочтение оссиановской лирике.

Хотя комедия «Горе от ума» и была написана четыре десятилетия спустя после выхода в свет «Недоросля», невежественные помещики в изображении Грибоедова ничем не уступают фонвизинским. Так, например, Павел Афанасьевич Фамусов, узнав, что его дочь Софья «всё по-французски, вслух, читает запершись», кричит, что «глаза ей портить не годится, и в чтении прок-то невелик» — не говоря уже о том, что он же призывает «забрать все книги бы да сжечь», поскольку видит в них причину безумия Чацкого. Сам Чацкий, едва оказавшись в покоях Софьи в самом начале комедии, сходу начинает издеваться над московскими дворянами, которые толком не владеют ни русским, ни французским языками («Господствует еще смешенье языков: / Французского с нижегородским?») и набирают «учителей полки, числом поболее, ценою подешевле».

Мы все учились понемногу

До сих пор далеко не все в описании беспорядочного образования Онегина в первой главе считывают иронию, полагая, что, учась «чему-нибудь и как-нибудь», герой получил «блестящее образование». На это обстоятельство, в частности, указывал Владимир Набоков, который перевел пушкинский роман в стихах на английский язык и написал два тома комментариев для западного читателя. Он предлагает такое прочтение этой строфы: «Все мы учились без какой-либо определенной цели вещам случайным по существу и по форме». Или проще: «Мы учили старое по-старому».

Хотя круг чтения Онегина вполне соответствует уровню среднего образованного русского дворянина, Пушкин ясно дает нам понять, что его герой «чтенье разлюбил», сделав исключение разве что для «певца Гяура и Жуана» да для «Мельмота, Рене, Адольфа Констана». Все перечисленные произведения («Мельмот Скиталец» Ч. Р. Метьюрина, «Рене, или Следствия страстей» Шатобриана, «Адольф» Констана) являются вершиной европейского романтизма начала XIX века, то есть, по сути, мейнстримом. Они выводят на сцену современного человека с «безнравственной душой» и «озлобленным умом» — характер, в полней мере воплотившийся как раз-таки в творчестве Байрона. Следуя логике составленного Пушкиным перечня книг, и сам Евгений предстает перед Татьяной «безумцем, которому никто не сочувствует» (определение, данное Вяземским герою Констана), заставляя ее задуматься, «уж не пародия ли он».

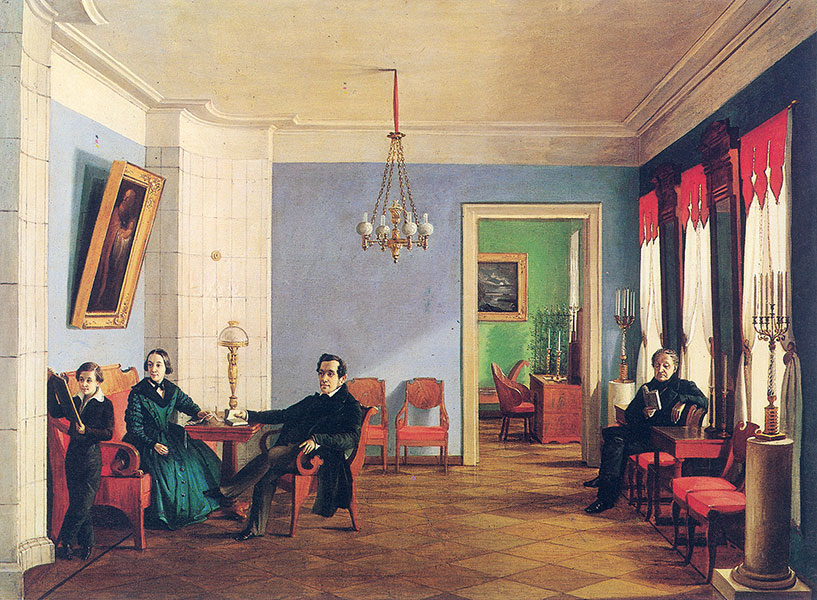

Неизв. художник. Гостиная и кабинет в московской квартире дворян Батвиньевых. 1846 год

Неизв. художник. Гостиная и кабинет в московской квартире дворян Батвиньевых. 1846 год

Вслед за любимыми героями Онегин являет нам сочетание ума и безнравственности, для русской литературы XIX века бывшее в новинку (об этом подробно рассказывает в комментариях к роману Лотман). Образ Татьяны — личности куда более цельной и самодостаточной — не так сильно связан с ее кругом чтения, иначе девушка бы предстала перед читателями как набор общих мест из сентиментальных романов на старый лад. Мы знаем, что она читала Руссо и Ричардсона: их романы были популярны в XVIII веке, но в русской провинции активно читались и в начале XIX:

Ей рано нравились романы;

Они ей заменяли всё;

Она влюблялася в обманы

И Ричардсона и Руссо.

Отец ее был добрый малый,

В прошедшем веке запоздалый;

Но в книгах не видал вреда;

Он, не читая никогда,

Их почитал пустой игрушкой

И не заботился о том,

Какой у дочки тайный том

Дремал до утра под подушкой.

Жена ж его была сама

От Ричардсона без ума.

Изображение женских характеров еще один барометр, позволяющий измерить уровень культуры. В начале XIX века общество по-прежнему отводило женщине роль жены и матери, хоть и не делало из нее затворницу, как несколько веков назад. На государственном уровне проблемой просвещения женщин дворянского происхождения озаботились лишь в 1760-е годы, когда в Петербурге открылся Смольный институт. Однако чаще девочка получала домашнее образование под надзором «мадам» — французской или реже английской гувернантки. Оно, как правило, не сильно отличалось от институтского и ограничивалось изучением одного или двух иностранных языков, танцами, рукоделием и игрой на каком-нибудь музыкальном инструменте, то есть было довольно поверхностным и оторванным от жизни. Об этом говорил еще Фонвизин в «Недоросле», где госпожа Простакова возмущается, что Софья может сама прочитать полученное письмо («Вот до чего дожили. К девушкам письма пишут! Девушки грамоте умеют!»).

Нередко женщин изображали карикатурно, выставляя напоказ их дурные черты — склочность, корыстолюбие, глупость. Достаточно вспомнить дам, правящих бал в московском обществе в «Горе от ума», начиная с Хлестовой, свояченицы Фамусова, для которой «арапка-девка» и «собачка» — явления одного ряда, и заканчивая целой галереей внесценических сплетниц («Ах! Боже мой! что станет говорить княгиня Марья Алексевна!»). Из той же оперы образ озлобленной барыни, воплощающей крепостнические нравы, или просто недалекой помещицы вроде гоголевской Коробочки:

…одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам комодов.

Культурные потребности большинства женщин удовлетворялись в церкви или на балу. Лишь ближе к концу XVIII века женщина стала читательницей, однако ее прерогативой по-прежнему оставался мир чувств. Поэтому даже в 1820-е годы Татьяна Ларина появляется перед читателем «с французской книжкою в руках, с печальной думою в очах». Такой же поэтичностью натуры наделены тургеневские девушки и героини многих других произведений русской классики. Кроме того, считалось, что именно женщина интуитивно была ближе к народной культуре и несла в себе некое невыученное знание о мире. Взять хотя бы известный эпизод в «Войне и мире» с Наташей Ростовой, танцующей «по-крестьянски»:

Наташа сбросила с себя платок, который был накинут на ней, забежала вперед дядюшки и, подперши руки в боки, сделала движенье плечами и стала. Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, — эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, — этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые pas de châle давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, неизучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка. Как только она стала, улыбнулась торжественно, гордо и хитро-весело, первый страх, который охватил было Николая и всех присутствующих, страх, что она не то сделает, прошел, и они уже любовались ею.

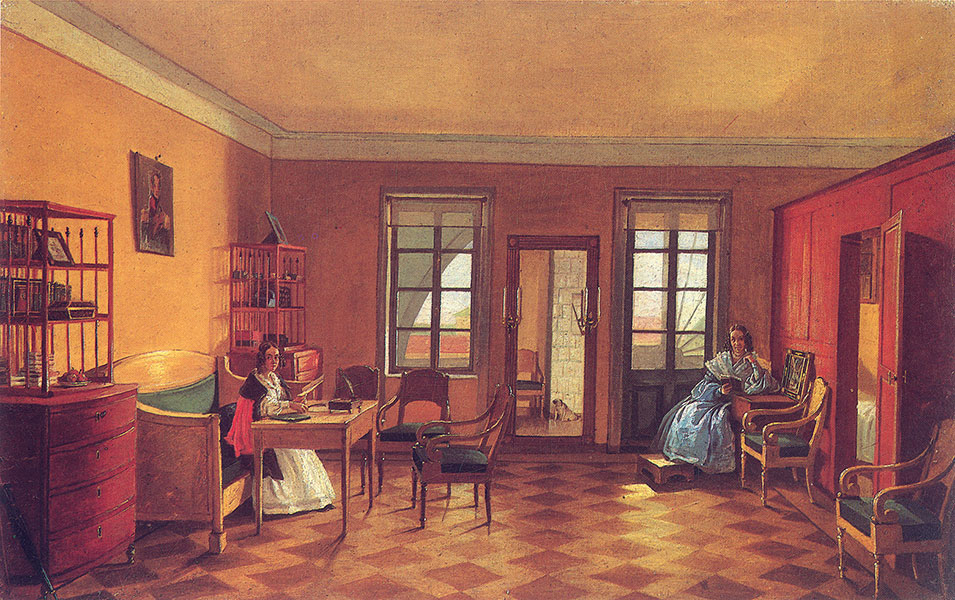

Тихобразов Николай Иванович. Интерьер. В имении Лопухиных. 1844

Тихобразов Николай Иванович. Интерьер. В имении Лопухиных. 1844

Женщина редко принимала участие в общественных конфликтах и спорах, через которые раскрывались мужские характеры. Если Базаров предстает страдающим героем, который вынужден мириться с особенностями барского быта и чуждой ему дворянской культуры, то «эманципе» Евдоксия Кукшина — сугубо фарсовый персонаж («В невзрачной фигурке эманципированной женщины не было ничего безобразного; но выражение ее лица неприятно действовало на зрителя»). Все в ней уродливо: и верхняя десна, которая обнажалась над зубами, когда та смеялась, и грязные перчатки, и не совсем опрятное белье… Менее карикатурный образ передовой женщины появится лишь в романе «Что делать?» Чернышевского. Через историю Веры Павловны писатель предлагает образец нового социального устройства, в рамках которого любая обыкновенная девушка может стать необыкновенной личностью. Цензор П. И. Капнист писал министру внутренних дел П. А. Валуеву, что роман произвел такое впечатление на читателей, что после выхода в свет «были примеры, что дочери покидали отцов и матерей, жены — мужей».

Извозчик мой затянул песню

С изображением народной культуры в литературных произведениях дела обстояли хуже уже потому, что долгое время выразителями чаяний крестьян оставались писатели, принадлежавшие к другой социальной прослойке. Отсюда и представление о народе как о некой силе или стихии, безмолвие которой страшнее артикулированного высказывания — вспомним трагедию «Борис Годунов». Или же обобщение, не предполагающее никаких проявлений индивидуальности, как у Гоголя: «Русский человек способен ко всему и привыкает к любому климату. Пошли его хоть в Камчатку, да дай только теплые рукавицы, он похлопает руками, топор в руки, и пошел рубить себе новую избу». Культурный разрыв между народом и правящим классом во многом и сформировал образ мыслей дворянина демократических убеждений, каким был, например, Радищев. В самом начале «Путешествия из Петербурга в Москву» он говорит о русских песнях как о наиболее точном воплощении народного духа:

Лошади меня мчат; извозчик мой затянул песню, по обыкновению заунывную. Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто, скорбь душевную означающее. Все почти голоса таких песен суть тону мягкого. — На сем музыкальном расположении народного уха умей учреждать бразды правления. В них найдешь образование души нашего народа. Посмотри на русского человека: найдешь его задумчива. Если захочет разгнать скуку или, как то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет в кабак. В веселии своем порывист, отважен, сварлив. Если что-либо случится не по нем, то скоро начинает спор или битву.

Радищев высказывает чрезвычайно важную и передовую по меркам своего времени вещь: именно народ должен определять характер правления. Важно и обращение писателя к русскому фольклору, в котором воплотилась народная стихия. «Вообще же говоря, давление, оказанное фольклором на все ответвления русской литературы XVIII века, демонстрирует огромный удельный вес народной культуры, — пишет Григорий Александрович Гуковский в „Очерках по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века”. — Колоссальные фонды этой народной культуры оказывались настолько мощны, что эта культура не только удерживала позиции под напором дворянских форм эстетического бытия, но и вела наступление на враждебные ей позиции». Суеверия, отраженные в поговорках и пословицах, накладывали отпечаток народности на поведение образованного человека. Вспомним Пушкина:

Я ехал к вам: живые сны

За мной вились толпой игривой,

И месяц с правой стороны

Сопровождал мой бег ретивый.

Я ехал прочь: иные сны…

Душе влюбленной грустно было,

И месяц с левой стороны

Сопровождал меня уныло.

Мечтанью вечному в тиши

Так предаемся мы, поэты;

Так суеверные приметы

Согласны с чувствами души.

Русский дворянин знакомился с народными песнями, прибаутками и сказками через своих нянюшек и других крепостных. Таким образом, фольклор проникал в бытовую культуру всех слоев общества и не мыслился как что-то экзотическое или понятное лишь малой социальной группе.

По направлению к массовой культуре

В 1860-е годы на фоне реформ произошел культурный перелом, связанный с появлением новой социальной силы, которую составили образованные молодые люди недворянского происхождения — преимущественно семинаристы, то есть выходцы из церковной среды, и мелкая буржуазия. Их объединяло не только неприятие существующего порядка, но и ряд культурных ценностей. В литературе того периода ценилось прежде всего дидактическое начало. Она должна была оказывать прямое воздействие и способствовать формированию новых людей. Об этом говорил, в частности, Салтыков-Щедрин:

Литература провидит законы будущего, воспроизводит образ будущего человека. Утопизм не пугает ее, потому что он может запугать и поставить в тупик только улицу. Типы, созданные литературой, всегда идут далее тех, которые имеют ход на рынке, и потому-то именно они и кладут известную печать даже на такое общество, которое, по-видимому, всецело находится под гнетом эмпирических тревог и опасений. Под влиянием этих новых типов современный человек, незаметно для самого себя, получает новые привычки, ассимилирует себе новые взгляды, приобретает новую складку, одним словом — постепенно вырабатывает из себя нового человека.

Ярошенко Николай. Старое и молодое. 1880 год

Ярошенко Николай. Старое и молодое. 1880 год

Разночинцы во всем противопоставляли себя дворянской интеллигенции. Если в начале 1850-х годов разница между ними была обусловлена естественными причинами (как пишет Ирина Паперно в книге «Николай Чернышевский. Человек эпохи реализма», владеть светскими формами общения с женщиной было неисполнимым желанием неотесанных поповских сыновей), то 1860-е годы «неотесанность» и дурные манеры намеренно распространялись в разночинской среде как знак принадлежности к новой культуре. Вместе с постепенно сдающим позиции дворянством в прошлое уходили устоявшиеся представления об образовании, усадебная культура и галломания. Известно, что разночинцев, не имевших в детстве гувернеров-французов, безошибочно определяли по дурному акценту. От этого очень страдал тот же Чернышевский: он изучал иностранные языки самостоятельно и потому не всегда имел представление о правильном произношении. Похожий путь прошел и его герой Лопухов:

Лопухов был какой человек? В гимназии по-французски не выучивались, а по-немецки выучивались склонять der, die, das с небольшими ошибками; а поступивши в Академию, Лопухов скоро увидел, что на русском языке далеко не уедешь в науке: он взял французский словарь, да какие случились французские книжонки, а случились: Телемак, да повести г-жи Жанлис, да несколько ливрезонов нашего умного журнала Revue Etrangere, — книги все не очень заманчивые, — взял их, а сам, разумеется, был страшный охотник читать, да и сказал себе: не раскрою ни одной русской книги, пока не стану свободно читать по-французски; ну и стал свободно читать.

Роман «Что делать?» вышел в свет в 1863 году. Чуть раньше, в 1855–1856 годах, Лев Толстой устами своего героя в «Юности» говорил, что «человек, дурно выговаривавший по-французски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти. „Для чего же ты хочешь говорить как мы, когда не умеешь?”— с ядовитой усмешкой спрашивал я его мысленно». Конечно, нет оснований считать, что в шестидесятые годы позапрошлого века появилась массовая культура в современном смысле: радикально настроенных разночинцев насчитывалось не так много, а их влияние оставалось ограниченным — однако сам процесс «обуржуазивания» и омассовления культуры в то время был окончательно запущен.