Наше почти все: почему Пушкина до сих пор издают с ошибками

Расшифровка лекции филолога Алексея Балакина. Часть 1

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Тема лекции выглядит, на первый взгляд, беспроблемно, потому что каждый из нас может подойти к полке, где стоит собрание сочинений Пушкина: либо десять томов, либо шесть, либо пять, либо любое другое количество томов. Кажется, Пушкин уже издан, все тексты собраны, расположены в правильном порядке, и их можно только изучать и комментировать.

На самом деле это представление глубоко ошибочное. Прежде всего, нужно понимать, что всякое собрание сочинений, даже более-менее полное, представляет собой филологический конструкт, отражение того, как тот или иной редактор, тот или иной текстолог смотрит на комплекс текстов Пушкина, как он располагает его по томам, как определяет жанровую принадлежность того или иного текста и как датирует. В зависимости от этого появляются различные собрания сочинений. Мы имеем на данный момент достаточно немного, как это ни странно, действительно научных, критических изданий текстов Пушкина, поскольку значительная часть того, что публикуется сейчас и публиковалось последние пятьдесят лет, — перепечатки прежних изданий, последнее из которых вышло около полувека назад.

Если мы возьмем несколько более-менее полных собраний сочинений и начнем всматриваться в них, то увидим довольно серьезные различия. Они обусловлены разными причинами, и прежде всего тем, как тот или иной редактор подходит к пушкинскому тексту. Зачастую, если начать смотреть эти собрания сочинений подряд, знакомиться с комментариями, мы увидим, что некоторые из них даже полемичны по отношению друг к другу, что один коллектив филологов и текстологов смотрит на определенную проблему одним образом и печатает пушкинский текст в соответствии со своим видением, а другой коллектив смотрит на ту же проблему иначе и печатает другой текст (и никакой объективности здесь, пожалуй, нет и быть не может). Подобные различия на первый взгляд не особо важны, но иногда они довольно существенно меняют то, как Пушкин представляется современному читателю.

Это особенно заметно, если смотреть на тексты в диахроническом аспекте, поскольку сегодня мы знаем пушкинское творчество гораздо лучше, чем знали его современники. Особенно очевидно это стало, когда мы в Пушкинском Доме несколько лет назад осуществили проект «Пушкин. Прижизненные публикации» и выложили в хронологическом порядке на сайт, в открытый доступ, сканы всех прижизненных изданий Пушкина, все книги, все публикации в журналах, газетах, альманахах и отдельных брошюрах. Так было установлено, как именно видели Пушкина современники, и это совсем другой Пушкин, нежели тот, которого мы знаем сейчас. Соответственно, восприятие Пушкина человеком, который читал его при жизни поэта от первой публикации до последней, было совершенно другим, нежели восприятие того, кто берет с полки собрание сочинений и читает от первого тома до последнего. Дело не только в том, что в собрании сочинений опубликованы материалы, которых Пушкин сам не печатал (личные письма, дневники, наброски): даже в расположении и в представлении текстов известных произведений может заключаться ви́дение того, что этот текст собой представляет и какое место он занимает в пушкинском творчестве.

Чужие стихи

Есть несколько примеров, с которыми мы с коллегами в Пушкинском Доме столкнулись, готовя новое полное собрание сочинений Пушкина. Прежде всего, это касается текстологии и вопросов о том, как представлять текст в новом академическом издании. В первую очередь, конечно, нужно понимать, какие произведения принадлежат Пушкину, а какие ему приписываются по ошибке. И первый же пример — четверостишие, которое входило во все ПСС начиная с 1855 года. Вот оно:

Там на брегу, где дремлет лес священный,

Твое я имя повторял;

Там часто я бродил уединенный

И в даль глядел и милой встречи ждал.

Впервые это четверостишие напечатал в первом томе своего издания Павел Васильевич Анненков.

Тут можно немного отвлечься и сказать, что вообще Пушкину повезло с издателями. Если первое посмертное собрание 1838 года (и дополнительные три тома, вышедшие в начале 1840-х) было выполнено не на самом высоком уровне, то последующие, начиная с издания Анненкова, представляют собой довольно серьезные работы. Там, конечно, есть свои неудачи, но в целом Пушкину с издателями очень повезло. И прежде всего, повезло с тем, что первым серьезным издателем был Павел Васильевич Анненков, который, по сути, и задал образец для последующих собраний. Так, как расположил материал Анненков, располагаем его и мы, хотя сам Пушкин, возможно, планировал располагать его по-другому — например, открывать собрание сочинений не стихотворениями, а поэмами. Согласитесь, если бы сейчас так делалось, то мы воспринимали бы Пушкина немного иначе.

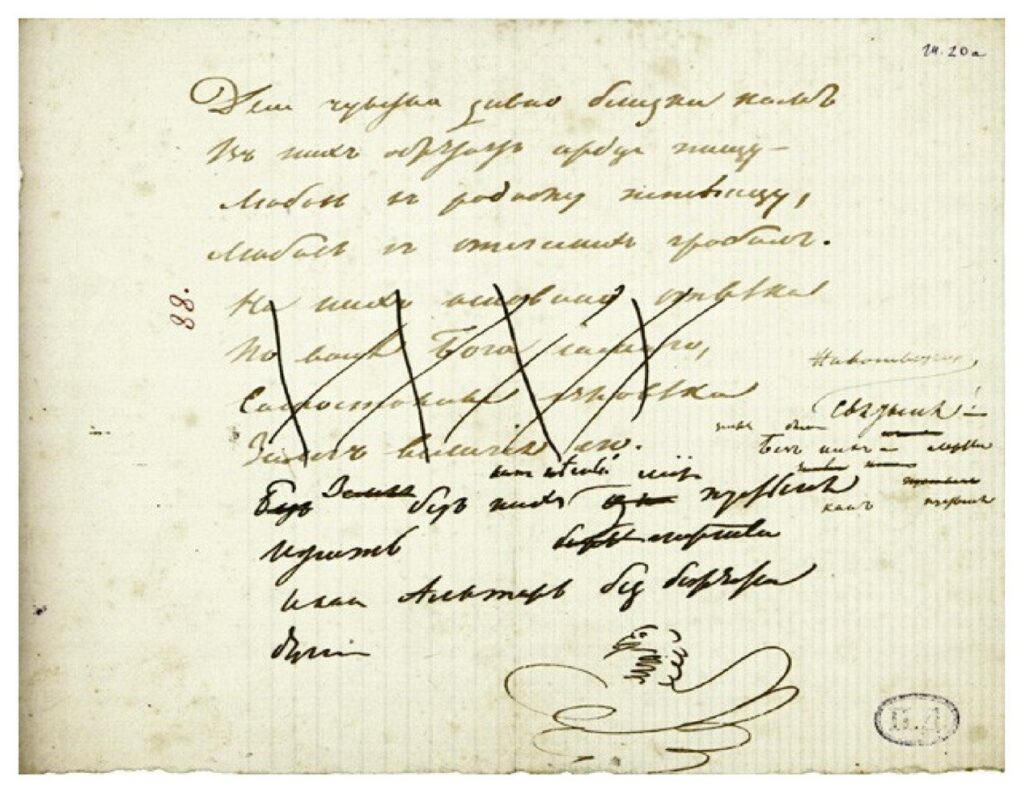

Вернемся к этому четверостишию. В любом современном издании можно прочесть, что рукопись не сохранилась, и поэтому оно печатается по изданию Анненкова. Так было вплоть до выхода нашего академического издания, где этого четверостишия нет. Почему? Потому что при изучении материалов Анненкова внезапно обнаружилось, что это четверостишие находится в рабочей тетради Кюхельбекера и записано его рукой. В этой тетради он писал сам, переписывал туда чужие стихи, делал наброски различных статей, а потом она была передана Пушкину и хранилась в его бумагах. С этой тетрадью работал Иван Васильевич Анненков, брат Павла Васильевича: изначально он должен был готовить пушкинское издание, с ним наследники подписали договор. Он начал его готовить, копировать пушкинские материалы, но потом решил, что не справится, и передал дела брату. Среди скопированных материалов было в том числе и это четверостишие — Иван Васильевич не узнал руку Кюхельбекера. Павел Васильевич засомневался в авторстве этого текста и пометил на полях тетради: «Пушкин ли? Проверить!» Но, видимо, не проверил, или проверил, но ничего не нашел, и потому включил четверостишие в свое собрание. С тех пор оно кочевало из издания в издание, обычно попадая в раздел со стихотворениями неизвестных годов. Но теперь стало понятно, что скорее всего оно принадлежит Кюхельбекеру, хотя не факт: оно может быть выпиской из неизвестного источника, поскольку находится в тетради именно среди выписок. Однако теперь совершенно ясно, что Пушкину оно не принадлежит, и в новом издании его уже нет.

Бумага фабрики Гончаровых и проблемы датировки

Бумага фабрики Гончаровых и проблемы датировки

Датировка произведений — важнейшая часть работы текстолога, потому что она может серьезно изменить понимание смысла текста. Самый яркий пример — стихотворение, написанное на отдельном листочке, на четвертушке бумаги, без каких-либо датирующих признаков:

Что с тобой, скажи мне, братец.

Бледен ты, как святотатец,

Волоса стоят горой!

Или с девой молодой

Пойман был ты у забора,

И, приняв тебя за вора,

Сторож гнался за тобой,

Иль смущен ты привиденьем,

Иль за тяжкие грехи,

Мучась диким вдохновеньем,

Сочиняешь ты стихи?

Оно сохранилось среди пушкинских рукописей, было в момент смерти поэта в его кабинете, на нем стоит жандармский номер. Это недоработанный отрывок, не совсем черновой, но все же недоработанный. Его отказались печатать сначала Жуковский, который редактировал первое посмертное издание Пушкина, потом Анненков. Оно было опубликовано только в 1903 году, в книге «Неизвестный Пушкин», которую выпустил профессор Илья Александрович Шляпкин, и долгое время было лишено каких-либо комментариев и мотивировок для датировки, поскольку на рукописи один из последующих владельцев оставил помету «1820–1825» — слишком широкие рамки, чтобы по ней делать какие-то заключения. А когда в 1930-е Лев Борисович Модзалевский и Борис Викторович Томашевский описывали рукописи Пушкина, они заметили, что это стихотворение написано на бумаге, аналогов которой среди других рукописей поэта нет — на бумаге фабрики Гончаровых, которой Пушкин начал пользоваться только в 1830 году. Но это наблюдение было оставлено без внимания, стихотворение по инерции продолжали печатать в корпусе михайловской лирики и датировать либо 1824 годом, либо 1825-м.

Только на рубеже XX-XXI веков вышли две статьи об этом стихотворении. В одной из них утверждалось, что стихотворение обращено к брату Пушкина, Льву Сергеевичу (обращение «братец» в первой строке), и его, соответственно, можно датировать осенью 1824 года, когда Александр Сергеевич встретился со Львом Сергеевичем в Михайловском. Это был, пожалуй, единственный случай, когда братья встретились уже в зрелом возрасте и провели некоторое время (хотя и недолгое) вместе, под одной крышей.

Известно, что Лев Сергеевич тоже какое-то время сочинял стихи и отличался достаточно беспутным нравом, и поэтому к нему вполне применима характеристика, данная в стихотворении «братцу». Спустя несколько лет вышла другая статья, полемизирующая с первой. Там утверждалось, что «братец» — это, скорее всего, Кюхельбекер, лицейский друг Пушкина, над которым в лицее подтрунивали из-за его страсти к сочинению стихов, что также отражено в этих строках, — соответственно, стихотворение, по всей видимости, нужно датировать второй половиной 1825 года, когда Кюхельбекер прислал Пушкину в Михайловское недавно изданную им драму «Шекспировы духи». Но мы все равно не получаем ответа на вопрос, почему стихотворение написано на нетипичной для этого периода бумаге: на юге и в Михайловском Пушкин пользовался в основном импортной.

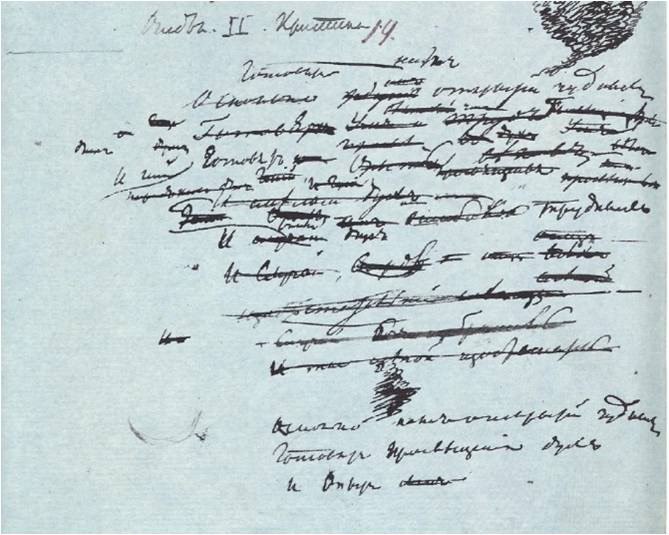

И вот совершенно недавно было обнаружено, от какого листа оторван фрагмент с этим стихотворением — оказалось, что это автограф другого стихотворения, которое Пушкин включил в так называемую «Повесть из римской жизни» (она иногда называется по первой фразе: «Цезарь путешествовал...»). Это незаконченное прозаическое произведение о жизни Петрония, которое сохранилось в очень хаотичных рукописях, но тем не менее известно, что для этого текста Пушкин написал как минимум три поэтические вставки. Две из них — первая и третья — давно идентифицированы, сейчас они в любом собрании сочинений находятся на своем месте, а публикуются как в составе «Повести из римской жизни», так и отдельно, в числе лирических произведений. Второй же фрагмент не был идентифицирован. Но теперь выяснилось, что этот текст написан на том же листе, что и первый фрагмент, который должен был встать в «Повесть из римской жизни», на бумаге начала 1830-х годов — а внизу листа со вторым стихотворением, после него, Пушкин начал писать и сразу зачеркнул фразу «не скромничать продолжал». Если же мы обратимся к черновику «Повести из римской жизни», то увидим, что там, где предполагалась эта вставка, есть разрыв, и дальше тоже зачеркнуто «не скромничать продолжал». То есть совершенно явно, что Пушкин, написав стихотворный набросок, стал работать дальше над прозаической частью, но сообразил, что надо делать это на другом листе. Более того, в том месте, куда планировалось вставить этот отрывок, значится римская цифра два, но текстологи никак не могли объяснить, что это за две черточки такие. Так вот, над текстом стихотворения «Что с тобой, скажи мне, братец...» — точно такие же две черточки, римская цифра два. Это дает нам бесспорные основания, во-первых, датировать стихотворение началом 1830-х годов, во-вторых, включить его в «Повесть о римской жизни...» и, в-третьих, отбросить гипотезы, согласно которым адресат стихотворения — реальный человек, Кюхельбекер или Лев Сергеевич. Все говорит о том, что это изящная стилизация под анакреонтику. Как вы видите, передатировка стихотворения сразу поменяла и его прагматику, и его смысл.

Михайловское или Болдино

Михайловское или Болдино

Проблема передатировок важна для расположения текстов в издании. Далее я хочу рассказать о двух кейсах, практически идентичных, однако текстологи, размещая эти стихи в соответствующих томах, придерживались совершенно противоположных принципов.

Если мы откроем первую часть «Стихотворений Александра Пушкина» 1829 года, то увидим, что там в разделе стихотворений 1820 года опубликован так называемый «Крымский цикл» («Фонтан Бахчисарайского дворца», «Виноград», «О дева-роза, я в оковах...» и так называемое «Второе послание Чаадаеву»). Пушкин сам при подготовке этого издания датировал их 1820-м, и долгое время в собраниях сочинений позапрошлого столетия они датировались также и, соответственно, помещались в раздел со стихотворениями Южного периода. Но, когда исследователи получили доступ к рабочим тетрадям Пушкина, они увидели, что черновики этих текстов содержатся в михайловской тетради, и начало работы над ними может совершенно точно быть датировано осенью 1824 года (возможно, поэт дорабатывал их еще позже).

Вряд ли тут стоит говорить о какой-то сознательной мистификации, поскольку сам Пушкин был склонен датировать стихи не датой написания текста, но датой тех событий или впечатлений, которые потом послужили поводом для создания того или иного стихотворения. То есть Пушкин в Крыму в 1820 году увидел и фонтан Бахчисарайского дворца, и виноград, и развалины мифического храма Дианы, но только в Михайловском вспомнил свои впечатления, начал набрасывать тексты и датировал их годом пребывания в Крыму. В нынешних изданиях они помещаются в раздел с михайловской лирикой.

А вот совершенно противоположный случай — стихотворение «Аквилон», последнее из опубликованных при жизни поэта (в начале января 1837 года в газете «Литературные прибавления к Русскому инвалиду»). Сохранился его черновик на отдельном листке, который совершенно точно можно датировать Болдинской осенью 1830 года. Но на нем есть авторская помета: «824 Мих» — то есть сам Пушкин датировал его пребыванием в Михайловском. Этим же годом оно было датировано при первой публикации, и в собраниях сочинений мы находим его среди михайловской лирики, а не болдинской. Казалось бы: если «Крымский цикл» переносится в Михайловское, то по аналогии следует и «Аквилон» перенести в Болдино. Однако текстологи так не делают, и это один из тех случаев, когда нельзя принять окончательное, устраивающее всех решение. Одни считают, что правильно публиковать так, другие — что наоборот, и обе стороны по-своему правы.

Возвращаясь к «Аквилону», стоит отметить: иногда при работе с пушкинскими рукописями обнаруживается, что какой-нибудь текст много лет печатался неверно. Речь не о разногласиях в чтении или трактовке того или иного черновика, но именно об ошибках. Первые строки «Аквилона» во всех изданиях за последние семьдесят лет читаются так:

Зачем ты, грозный аквилон,

Тростник прибрежный долу клонишь?

Но, если мы обратимся и к черновику, и к авторизованной копии, и к прижизненной публикации — везде читается так: «Тростник болотный долу клонишь?». Так печаталось вплоть до 1949 года, до появления из печати первой части второго тома Большого академического собрания сочинений, где откуда-то взялся «прибрежный». В комментариях нет никаких указаний на то, что слово «прибрежный» присутствовало в других, не дошедших до нас источниках текста, и никаких указаний на то, что в известных нам источниках есть слово «болотный». Совершенно необъяснимая опечатка, которая потом пошла по всем изданиям, и яркий пример замены пушкинского текста непушкинским.

Вторую часть лекции читайте здесь.