Направляющий рефлекс

О художественных нарративах в дневнике Александра Афиногенова за 1937 год

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Находясь вне контекста эпохи, современный читатель с трудом способен предположить, что на заре становления соцреалистической драматургии Александр Афиногенов (1904–1941) был одной из главных ее фигур. Более памятными могут оказаться его размышления о «состоявшихся наполовину» репрессиях, которым, в конечном итоге, и посвящен наш текст. Однако процессы создания не просто канона, но полноценной драматургической системы — которая, как предполагалось, должна была быть гораздо значительнее системы Станиславского — кажутся мне напрямую связанными с сюжетом судьбы Афиногенова. Будучи погруженным в «перековку литературы» достаточно глубоко, чтобы это стало частью его идентичности, драматург начал «перековывать» и самого себя. Но произошло это не сразу и к полному успеху не привело.

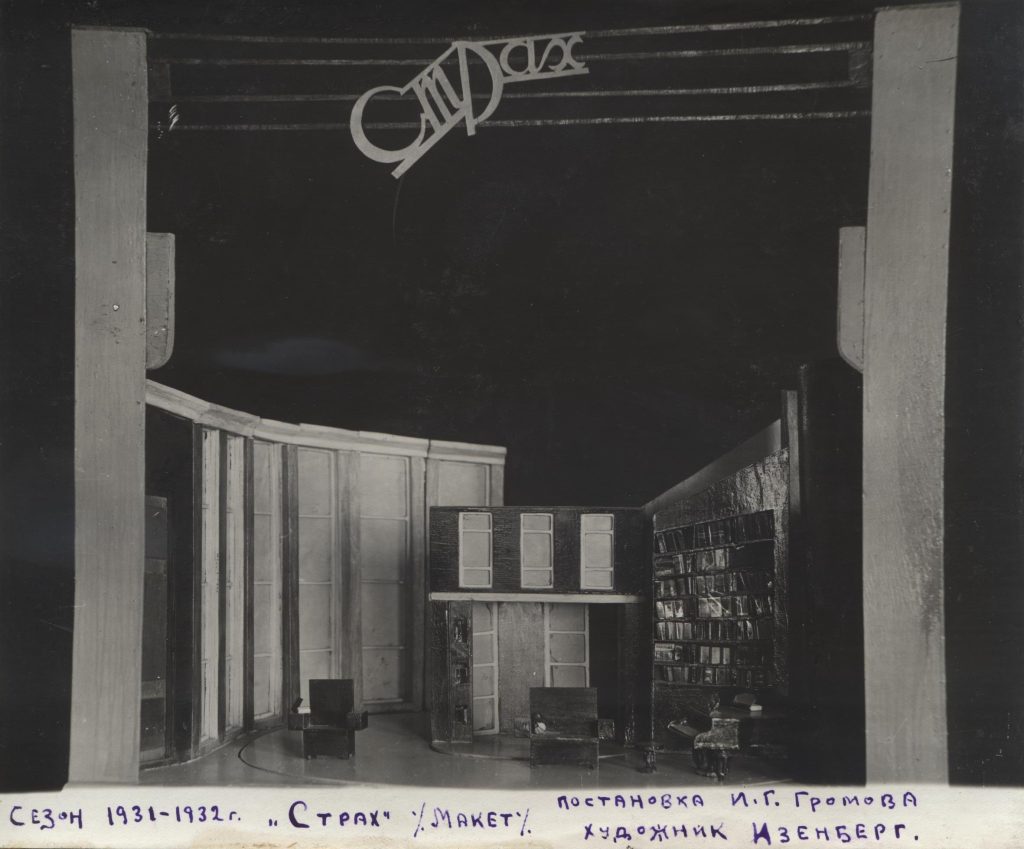

Карьера Афиногенова начала стремительно развиваться после выхода в 1928 году пьесы «Чудак», основным мотивом которой было разоблачение — причем разоблачение внутреннего бюрократизма партийных органов, осуществляемое человеком беспартийным. Драматург отчасти угадал направление генеральной линии партии на рубеже 1920-х и 1930-х годов, однако позиция внепартийной критики партии, поначалу воспринятая с восторгом, вскоре начала казаться неуместной и даже опасной. В 1931 году вышла самая популярная пьеса Афиногенова, «Страх», и уже в 1932-м оказалась в списке обязательных к постановке в крупнейших московских театрах благодаря постановлению «О ликвидации монопольных прав театров на постановку пьес». Афиногенов, выходец из руководства РАПП, которая накануне упразднения писательских организаций подвергалась жесткой партийной критике, внезапно оказался во главе стремительно формируемого советского драматургического канона, вбирающего в себя не только ключевые имена и названия, но и стандарт написания и постановки пьес.

Став после «Страха» протеже и Горького, и Сталина, Афиногенов мог не просто «соответствовать» текущим культурным политикам, а иллюстрировать их. «По всей видимости, на Афиногенова была сделана особая ставка: автор самой популярной пьесы предыдущего сезона получил возможность лично обсудить свой следующий замысел с вождем», отмечает Илья Венявкин (считается властями РФ иноагентом) в статье о пьесе «Ложь» (1933). Несмотря на то, что Сталин активно комментировал и правил черновые версии пьесы, постановку «Лжи» все равно постигла неудача. Случилось это скорее по бюрократическим причинам — о чем можно подробнее почитать в упомянутой статье Венявкина. Мы же остановимся на моменте эскалации сюжета о разоблачении в афиногеновской драматургии: начатая в «Чудаке», партийная критика в «Страхе», на первый взгляд, была сосредоточена на изобличении «бывших» — старой интеллигенции в новых институциях, «подрывающих» фактическую и идеологическую прочность режима. Однако в финале «Страха» интеллигент-профессор Бородин оказывается принят в «новое» научное сообщество, а главным антагонистом становится его молодой помощник Кастальский. Таким образом, пьеса подталкивает скорее к осуждению соглашательства «попутчиков» и, как ни странно, к уважению героев с неидеальным прошлым и ярко выраженной этической позицией.

Став после «Страха» протеже и Горького, и Сталина, Афиногенов мог не просто «соответствовать» текущим культурным политикам, а иллюстрировать их. «По всей видимости, на Афиногенова была сделана особая ставка: автор самой популярной пьесы предыдущего сезона получил возможность лично обсудить свой следующий замысел с вождем», отмечает Илья Венявкин (считается властями РФ иноагентом) в статье о пьесе «Ложь» (1933). Несмотря на то, что Сталин активно комментировал и правил черновые версии пьесы, постановку «Лжи» все равно постигла неудача. Случилось это скорее по бюрократическим причинам — о чем можно подробнее почитать в упомянутой статье Венявкина. Мы же остановимся на моменте эскалации сюжета о разоблачении в афиногеновской драматургии: начатая в «Чудаке», партийная критика в «Страхе», на первый взгляд, была сосредоточена на изобличении «бывших» — старой интеллигенции в новых институциях, «подрывающих» фактическую и идеологическую прочность режима. Однако в финале «Страха» интеллигент-профессор Бородин оказывается принят в «новое» научное сообщество, а главным антагонистом становится его молодой помощник Кастальский. Таким образом, пьеса подталкивает скорее к осуждению соглашательства «попутчиков» и, как ни странно, к уважению героев с неидеальным прошлым и ярко выраженной этической позицией.

«Ложь» продолжает эту линию и уже гораздо ярче выражает усилившийся государственный запрос на разоблачительный нарратив, причем «бравым партийцем-разоблачителем» оказывается старый большевик Рядовой. Молодая заводчанка Нина, которая, подобно Елене из «Страха», могла бы стать инициатором обновления «застоявшихся» институций завода, представлена фигурой мятущейся и сомневающейся. Именно она, а не подлежащий разоблачению заговорщик Накатов, высказывает наиболее острые соображения. Весь ее кульминационный монолог о новом советском поколении звучит довольно изобличающе — но по отношению к оптимистической идее построения нового общества, а вовсе не к эксплицитно представленным классовым врагам социализма.

«Двойная жизнь. И сами мы себя успокаиваем: такая, мол, жизнь и нужна нам, мы — новые, мы — хорошие, хвалим себя, красивые слова пишем, портреты, ордена даем — и все напоказ, для вывески. И все это знают, все к этому привыкли, как к бумажному рублю, на котором надпись: „Обязателен к приему по золотому курсу“. Никто этот рубль в Торгсин не несет. Так и все наши лозунги — на собраниях им аплодируют, а дома свою оценку дают, другую. Оттого и не стало теперь крепких убеждений — вчера был вождь, все перед ним кадили, а завтра сняли его, и никто ему руки не подает...»

В другой части монолога Нина говорит о «железной линии» партии в позитивном прогрессистском ключе — и тут же собственноручно разрушает созданную рамку общественной жизни. «Железной» становится скорее кампания по массовым чисткам институций, в том числе общественно значимых. Представителей старого поколения в «Страхе» на потенциально антипартийные действия толкает именно страх перед внезапными и необъяснимыми переменами — и попытка профессора Бородина объяснить эффективность советской системы страхом и желанием выжить так и не опровергается до конца.

Парадоксально, казалось бы, но Афиногенов создает героев с «серой моралью» гораздо более живыми и глубокими, чем однозначно положительных. Едва ли эта закономерность вписывалась в реализацию «государственного стандарта» новой советской пьесы — что и вызвало, с большой вероятностью, вопросы у партийной верхушки. Однако сам Афиногенов, судя по всему, не видел здесь противоречий и свой метод, сочетающий искомый стандарт с традиционным пониманием необходимости развития глубоких характеров, мыслил как легитимную часть новой драматургии. Об этом свидетельствует его речь на II Пленуме оргкомитета ССП в 1933 году (в том же году была завершена «Ложь»):

«Пьеса начинается не там, где, мы механически посылаем героя в присущую ему социальную среду и обстановку. Пьеса начинается там, где начинает проявляться характер и подлинное лицо героя, в отношении к вещам, к людям и чувствам их.

И отсюда — проблема индивидуального в образе. Что значит давать характер? Давать характер обобщенный, социальный, типический и в то же время насквозь конкретный и индивидуальный. Опасность у нас сейчас в психологии, опасность в том, что мы абсолютно не знаем психологии нового человека, абсолютно не знаем наших героев».

Характер для Афиногенова — в чеховском духе — значил гораздо больше, чем формальная рамка сюжета. Осуждая «механическое посылание героя в присущую ему социальную среду и обстановку», драматург фактически осуждает действие «по методичке», буквальную реализацию поставленной задачи. Его пьесы не могут втиснуться в предписанные условия, хотя Афиногенов, надо отметить, вполне искренне старался, чтобы это получилось. Л. Юрганов замечает относительно поведения драматурга в 1930-е годы, что «А. Н. Афиногенов все время торопился — он боялся опоздать с задачей выразить генеральную линию партии драматургическими средствами. Новая политическая кампания нередко как бы наезжала на предыдущую, смешиваясь с нею, но одновременно и отрицая устаревшие мотивы». Идеологическая двойственность пьес драматурга обусловлена не только переменчивым контекстом (на что он сам исподволь сетует, вкладывая в уста Нины слова об отсутствии «крепких убеждений»), но и их эстетическими особенностями. Соцреалистическая пьеса не предполагала демонстрацию частной жизни — по крайней мере, вне отождествления с жизнью общественной. Афиногенов же активно работал над интимными мотивами, создавал камерные сцены, которые раскрывают именно характер героя, но не служат реализации модели «правильного» сюжета. В речи на Пленуме он сформулировал собственную цель, цель революционно настроенного творца: узнать психологию нового человека. Роль и пользу его определяет государство, культура же должна что-то к этому добавить.

Стоит отметить, что, судя по «Страху», который заканчивается оправданием интеллигента, и «Лжи», героиня которой стреляет в главного коммуниста-разоблачителя, сам нарратив разоблачения был интересен Афиногенову в качестве способа показать динамику развития героя — чего ему как раз не хватало в пьесах современников. Это инструмент развития действия, которым драматург заменяет классические конфликты (любовные, семейные, пр.). Разоблачение оказывается общей движущей силой афиногеновской поэтики не столько по предписанию «сверху», сколько по причине глубокого сродства с представлениями драматурга о революционном развитии характера.

Таким образом, мы приходим к тому, что «новый человек» переживает «перековку» специфическим образом — при помощи (само)разоблачения. И в дальнейшем Афиногенов, несомненно, мысливший себя по крайней мере стремящимся к «перековке» и жизни в ногу со временем, реализует этот нарратив применительно к самому себе.

После провала «Лжи» авторитет драматурга в глазах власти и общественности стал падать, и в 1936 году советская печать начала активно критиковать его тексты за целый ряд грехов: крамола, критика политики сталинизма, потенциальное оправдание нерукопожатных персон. Поводом к окончательной «ликвидации» Афиногенова послужил арест Генриха Ягоды, который оказывал драматургу покровительство. 27 апреля 1937 года на собрании Объединения драматургов Афиногенов был официально обвинен в антисоветском заговоре вместе с Леопольдом Авербахом и Владимиром Киршоном. Последних расстреляли тем же летом.

Судьба Афиногенова была иной: конфискация московской квартиры и, по сути, ссылка в Переделкино в духе поэтов Золотого века. Однако едва ли она послужила поводом к творческому развитию драматурга, проведшего целый год в страхе — еще худшем, чем у героев его собственной пьесы с тем же названием. От него отвернулись прежние друзья, и одним из немногих, кто общался с Афиногеновым, был Борис Пастернак. Его суждения о намерении отстраниться от социально-политического контекста и просто писать стихи («Я не смогу сказать по-обыкновенному [на большом собрании]») не раз оказывались потом в дневнике драматурга. Именно дневник за 1937 год нас и интересует — но не как, без сомнений, значимый артефакт эпохи, а как текст если не художественный, то содержащий в себе художественные элементы.

Реплики Пастернака в дневнике оформлены как прямая речь, хотя ею, без сомнения, не являются. Эта речь подверглась литературной обработке, как и многие другие записи. Характерно, что начинается дневник довольно скомканно и хаотично, однако затем, в том числе через формулирование позиции Пастернака, эволюционирует в эстетизированное повествование о перерождении человека. Историю собственных лишений Афиногенов представляет как следование «железной линии» партии, а репрессии — как необходимое для самоизменения испытание. Таким образом, разоблачая себя прежнего и солидаризуясь с официальными обвинениями, он параллельно конструирует образ «переродившегося» себя, который наслаждается простыми радостями жизни, созерцает природу и копит силы для последующего вливания в бурный поток советской жизни.

Александр Афиногенов

Александр Афиногенов

И все же сложные чувства Афиногенова невозможно вписать в столь линейный нарратив, поэтому в дневник попадают и его сомнения в правильности происходящего, и опасения за семью, и вполне мелочные обида и гнев. Он, подобно своим героям, оказывается шире и неоднозначнее, чем сам же предписал себе быть. И, по-видимому, понимает это.

Доказательством могут служить записи, последовавшие за знаменитой «репетицией допроса» 4 сентября. Реальный допрос на Лубянке, намеченный на эту дату, так и не состоялся, тем не менее драматург правдоподобно допросил самого себя. Заметку от 5 сентября Афиногенов начинает с анализа вчерашнего допроса как литературного текста, находящегося от него самого на приличной дистанции.

«...Поэтому, несмотря на то что „Допрос“ написан смаху, без поправок и дальнейшей над ним работы, а он все-таки вышел цельным, я не говорю сейчас о языке, его можно редактировать, но то, как он вылился, приближает меня к пониманию того, чем должен заниматься художник слова...»

Превращение в «художника слова на новый лад» оказывается у него напрямую связано с тем, насколько успешно будет реализована драматургом уже знакомая ему схема. Когда Афиногенов пишет о своем раскаянии, это все равно речь не субъекта, но литературного героя, потенциально способная стать материалом новой пьесы (для чего обычно и служили драматургу дневники). Нередко он пишет о себе в третьем лице, что свидетельствует о высокой степени эмоционального отчуждения от «я». Теперь, служа живым примером собственного метода, он мог подавать пример всем «оступившимся» так же, как его пьесы были эталоном раннесталинской драматургии.

Едва ли, правда, можно было говорить об образцовом исправлении в действительности. И хотя Афиногенова уже к концу 1937 года реабилитировали, восстановили в партии и дали «добро» на продолжение его творческой деятельности, он так и не оправился от пережитых потрясений.

Пьеса «Машенька» (1940) уже не похожа на прежние блистательные попытки формировать советский канон. Она не «образцовая» — и речь не о качестве, а об отсутствии намерения репрезентировать собой актуальное состояние драматургии. Идейное противостояние трансформировалось в конфликт отцов и детей (а точнее — дедушки и внучки), а закономерным финалом, вместо победы честных коммунистов над нечестными, стало взаимопонимание и возможность диалога. Личная и камерная, по-настоящему светлая пьеса воплотила в себе надежды Афиногенова на светлое будущее, отстраненное от сгущающихся туч внешней угрозы.

Во время Отечественной войны драматург остался в Москве. Желая продолжать литературную и журналистскую работу, он возглавил Литературный отдел Совинформбюро. По давней привычке он продолжал вести дневник, в котором называл эту войну последней. Последней для себя. Он чувствовал, что жить ему оставалось совсем недолго. Из «Дневника последней войны», где-то между 1 и 4 июля 1941 года:

«Жизнь... Не все ли равно, где она оборвется, раз она уже прожита. Прожита и испытана — и все было в жизни моей — и слава, и почет, и падение на дно — и новый медленный подъем... но уже усталым и больным поднимался я после 1937 года — тогда именно и зрело во мне это равнодушие к собственной жизни, которое, знаю, кончится моей смертью и смертью скорой».

29 октября 1941 года — чуть более чем через четыре года после успешно (?) пройденного самодопроса — Александр Афиногенов был убит во время бомбежки. Выдержав натиск эпохи, драматург, кажется, проиграл самому себе и своему творческому методу.