На тракторах ездят не писатели, а читатели

Интервью с Сергеем Соловьёвым о Варламе Шаламове

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

— Сергей Михайлович, расскажите, пожалуйста, было ли у самого Шаламова объяснение собственного письма? Отвечал ли он себе на вопрос «зачем»?

— В записных книжках по этому поводу он писал дословно следующее: «Я пишу не для того, чтобы описанное не повторилось, — так не бывает, да и опыт наш не нужен никому, — я пишу для того, чтобы люди знали, что пишутся такие рассказы и сами решились на какой-нибудь достойный поступок». Не в смысле тоже рассказ написать, а в смысле сделать что-то и остаться хотя бы в маленьком плюсе. Если вдуматься, то это и есть объяснение шаламовского «зачем». Маленький плюс в человеческом мировоззрении — это и есть то, для чего он пишет.

— Не кажется ли вам, что это звучит очень расплывчато? Многие сейчас привыкли принимать какие-то конкретные советы: сделай то-то — и будет тебе такой-то результат. Недавно я узнал, что в прошлом году была популярна такая практика, как аскетизм, но не тот, когда ты ограничиваешь свои потребности и сводишь их до базовых нужд, а, напротив, когда ты помещаешь в свою голову мысль о том, например, что тебе нужно много денег. И если долго это повторять, то деньги в какой-то момент появятся.

— Мне кажется то, что я процитировал, звучит достаточно конкретно — шаламовские рассказы вообще достаточно конкретные, если мы говорим об их эстетической и сюжетной составляющей. А что касается простых рецептов — так не бывает. Если современный человек испытывает подобного рода иллюзии, почерпнутые из текстов вроде «Как перестать беспокоиться и начать жить», или если он прочитал книжку какого-нибудь коуча и думает, что теперь все будет замечательно, — это то же самое, что магическая вера или мифологическое сознание. Архаизация сознания в современную эпоху требует, чтобы человек совершил магический танец, и тогда охота будет удачной.

Можно вбить себе в голову мысль, что, прочитав книжку коуча, ты будешь иметь в жизни успех, хотя очевидно, что успех будет иметь только этот коуч, потому что у массы людей мифологическое сознание. Шаламов, напротив, демифологизирует окружающий мир, поэтому его непросто читать, но именно поэтому его и нужно читать. В то же время его ни в коем случае нельзя насаждать в обязательном порядке, потому что это приведет к обратному результату.

— Вы, наверное, обращали внимание, что сейчас очень популярны различные интерпретации старых учений — философы-неостоики помогают людям с легкостью проживать жизненные тяготы, сирийские мистики дают советы о том, как правильно думать, а средневековые монахи учат тайм-менеджменту. Страшно подумать, но вдруг возникнет новая модная философия, которая заявит, что лагерная проза учит нас правильной жизни, и в бизнес-школах будут показывать слайды презентаций с фотографиями с Колымы или Соловков. Звучит ужасно, но как будто возможно и такое.

— Такое, конечно, вряд ли произойдет, но психология Виктора Франкла и его логотерапия сейчас довольно распространенное явление. Франкл придумал свою психологию, пребывая в нацистском концлагере, правда тут важно понимать, что концлагерь, в котором он содержался, не был лагерем смерти и при всех ужасах, которые он там увидел, это не было предельным опытом, — таким, который был у других узников нацистских лагерей.

Мне доводилось сравнивать тексты Примо Леви, известного писателя и узника Освенцима, и Шаламова — они местами совпадают, хотя Примо Леви прочитал в свое время Шаламова в переводе на итальянский и ничего не понял, к сожалению. Благодаря текстам Шаламова можно понять, что это за опыт, когда человек превращается в нечеловека, и что этот нечеловек недалеко от нас находится. Такая настороженность очень важна для человеческого мировоззрения — не потому, что его это, как модно выражаться, выводит из зоны комфорта, а потому, что он начинает понимать, что такой опыт не исключен. И действительно, здесь тоже есть в некотором смысле жизненное учение. Шаламов же писал о том, чего нельзя делать, оказавшись в подобной запредельной ситуации: нельзя становиться начальником, потому что начальник приговаривает людей к смерти; нельзя становиться стукачом; нельзя идти на контакт с блатными, потому что они развращают самим фактом наличия собственной античеловеческой морали. Шаламов даже пытался опубликовать «Очерки преступного мира» в советское время — получил и отрицательные, и положительные рецензии, в том числе от писателя-лагерника Олега Волкова, но в итоге редакция «Советского писателя» вполне закономерно зарубила эту попытку, а Шаламов получил издевательскую рекомендацию опубликовать «Очерки» в ведомственном журнале МВД. Шаламов хотел предупредить людей о блатной инфекции, которая захлестнула наше общество и которая продолжает существовать отголосками. Я имею в виду идеализацию блатного мира и представление о том, что там есть какая-то школа жизни, какое-то сопротивление реальности, в то время как на самом деле эта школа по определению античеловеческая, потому что блатной мир действует по принципу, о котором Шаламов не раз писал: «Умри ты сегодня, а я завтра» — и все упирается в эту формулу.

— Ваша коллега Елена Михайлик в связи с этим писала об определенных физиологических аспектах — например, о состоянии боли, когда ты, голодный, работаешь по шестнадцать часов в сутки при такой температуре, что плевок застывает на лету. Впоследствии твоя память такой опыт просто вытесняет, и это состояние перестает существовать, как и ты в нем.

— Действительно, такой опыт не похож даже на то, о чем пишет Леви, и тем более на то, о чем пишет Франкл, — в подобном опыте ничего нет. У животного не будешь спрашивать, как оно ощущало моменты голода или боли, — оно ничего не скажет, как и человек, который находился в таком же состоянии. И философия здесь, к сожалению, не работает. С этим ничего нельзя поделать, к этому нельзя подготовиться — можно только знать, что такое случается, что такое уже было. Больше ничего.

— Философ Игорь Чубаров в одной из своих статей сравнил Шаламова и Беньямина — он утверждает, что оба описывают вещи и явления так, чтобы это было напоминанием о том, что все тщетно, тщетно само бытие, и оба задают для всех людей социальный горизонт коллективной смерти.

— Возможно, я слишком далеко ушел от своих философских занятий, хотя в свое время написал диссертацию на вполне философскую тему. Некую перекличку Между Шаламовым и Беньямином здесь можно увидеть, но я бы все-таки был более конкретен, говоря о той или иной социальной ситуации, где такой опыт оказывается возможным, — если этот опыт был, он не может не воздействовать на общество, но философия, как мне кажется, до этого не дошла в должной степени. Сам Вальтер Беньямин скорее эссеист, нежели философ — у него нет философской системы, которая есть в той или иной форме у его коллег по франкфуртской школе, у того же Маркузе, о котором, кстати, есть отзыв Шаламова. Но ни Маркузе, ни Адорно с Хоркхаймером серьезно воспринимать у меня не получалось, поскольку на этом поле, поле интерпретации опыта, подобного шаламовскому, властвует литература — туда нет входа философии. Тут стоит заметить, что я очень скептически отношусь к интерпретации Шаламова Валерием Подорогой: мне кажется, что он совсем ничего не понял и попытался натянуть сову на глобус, если выражаться повседневным языком. Мне кажется, что литература первостепенней, поскольку эстетическое восприятие возникает раньше, чем философское, и без литературы построение какой-либо новой философии невозможно.

— Думаю, тут важно вспомнить, что Шаламов считал себя в первую очередь поэтом, а не прозаиком.

— Некоторые его рассказы действительно являются стихотворениями в прозе — например, рассказ «По снегу», с которого начинается колымский цикл. Ритмика в шаламовских текстах имеет большое значение, и, когда работаешь с рукописями, ты видишь, как он убирает из текста то, что выбивается из ритма. В интернете есть шаламовское чтение рассказов «Шахматы доктора Кузьменко» и «Белка» — там можно услышать этот ритм.

Есть некая иллюзия, что «Колымские рассказы» — это что-то стоящее, важное, а поэзия — что-то лишнее, необязательное. Я думаю, что это большое дело для будущих исследователей. Можно было бы показать взаимовлияние двух его ипостасей — поэта и прозаика, — я уверен, что этим кто-то займется. Шаламов для себя состоялся в первую очередь как поэт, и тут важно понимать, что он возвращался к жизни, то есть физически возвращался к жизни, когда писал стихи. Тот, кто знаком с шаламовской прозой, наверняка помнит рассказ «Сентенция», посвященный Надежде Яковлевне Мандельштам. В этом рассказе описывается, как в голове человека возникает совершенно ненужный в лагерном быту термин — сентенция. Человек кричит эту сентенцию, и на него смотрят как на идиота, а кричит он потому, что вдруг осознает ценность чего-то, выходящего за пределы физического существования. Шаламов тоже это осознавал, когда писал стихи.

В лагере он по памяти читал чужие стихи — Пастернаку, например, писал, что он выжил в том числе благодаря его стихам, и это не только реверанс в сторону любимого поэта, в этом гораздо больше смысла, чем кажется. Сохранились его тетради, где он переписывал стихи поэтов Серебряного века для тех, кто его буквально спас, — врачей Нины Савоевой и Бориса Лесняка. Нина Савоева была главврачом больницы в поселке Беличья, где Шаламов возвращался к жизни после очередных общих работ, а Борис Лесняк был ее возлюбленным — мужем, фельдшером и заключенным.

— Есть мнение, что за рубежом Шаламову посвящают значительно больше аналитических работ, чем в России.

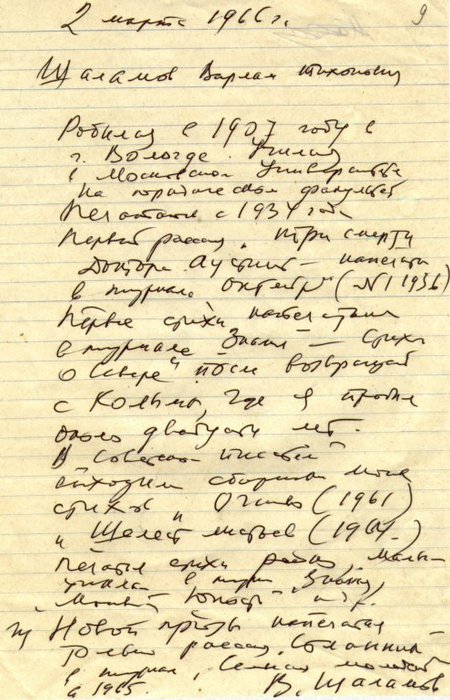

— Почему-то это действительно так, хотя недавно Ксения Филимонова защитила диссертацию в Тартусском университете, которая вышла в виде книжки в издательстве «Новое литературное обозрение», а еще есть работы молодых исследователей, в том числе различные архивные изыскания — сейчас работ становится больше, но за рубежом, мне кажется, раньше поняли именно эстетическую значимость Варлама Тихоновича.

Одним из лидеров в переводах Шаламова на иностранные языки является Германия, потому что там неминуемо возникает тема сравнения своего травмирующего опыта с опытом советским — здесь Шаламов, конечно, выходит на первый план. Еще одна страна, где Шаламов очень глубоко изучается, — это Италия. Недавно в Милане даже прошла конференция в связи с 115-летием Варлама Тихоновича, где его в основном переводит Сержо Рапетти, если не ошибаюсь. В Испании тоже существуют замечательные переводы авторства Рикардо Сен-Винсенто.

Возможно, у нас произошло некое перенасыщение лагерной темой в конце 1980-х — начале 1990-х годов, поэтому эта история была поставлена на паузу и возникла иллюзия, что художественное произведение на лагерную тему — это прежде всего мемуарный текст. Западным коллегам, как ни странно, удалось заглянуть значительно глубже. Фактически, чтобы продолжить исследования, нужно очень громко заявлять, что это не просто мемуары — именно об этом говорит исследовательница Елена Михайлик. Она пишет о незамеченной революции Шаламова — стирании грани между мемуарами и документом, из-за чего его стали воспринимать не тем, кто он есть на самом деле. Успех его литературного предприятия, его новой прозы, заключается как раз в том, что он эту грань стер, что привело в итоге к обратному эффекту. Он ведь по этому поводу даже манифест написал — у него есть рассказ «По снегу», который заканчивается выбивающейся из остального текста фразой: «На лошадях и тракторах ездят не писатели, а читатели». А первая строчка следующего рассказа «На представку» — про игру в карты у коногона Наумова. Человек, имеющий школьное образование — не современное, а скорее советское, — начинает вспоминать что-то очень знакомое. Мы помним, что «Пиковая дама» начинается с фразы «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова». Шаламов как бы говорит: вы сейчас будете читать художественный текст, который вам покажет, что вся предыдущая культурная традиция, которую вы впитали, больше не работает, чего умудряются не замечать многие филологи, не говоря уже о читателях.

Шаламов поднимает целый ряд пластов, и это может показаться чем-то лишним, но ты натыкаешься на такие моменты и думаешь: «Черт подери, как же это сделано?» У Елены Михайлик есть замечательный анализ одного из рассказов, называется «Ягоды. Пример деструктивной прозы». Тому, кто с этим текстом не знаком, очень рекомендую его прочитать — в нем как раз пример разбора того, как работает конкретный рассказ. Такой разбор можно написать про любой шаламовский рассказ, и все равно какие-то пласты можно не заметить, именно поэтому я считаю, что Шаламов — гениальный писатель.

— В Издательстве Ивана Лимбаха готовится к выходу книга исследовательницы наследия Шаламова Франциски Тун-Хоэштайн «Писать жизнь. Биография и поэтика Варлама Шаламова». Насколько я понимаю, она представляет как раз тот взгляд на поэтическую составляющую текстов Варлама Тихоновича, о котором вы говорили.

— Сразу хочу отдельно отметить, что Франциска — я имею честь с ней быть знакомым — помогала нам искать источники в Российском государственном архиве литературы и искусства, где хранится фонд Шаламова. Она очень опытный архивный исследователь и является не только редактором переводов Шаламова на немецкий язык, на котором уже было издано семь томов его сочинений, но и первопубликатором некоторых заметок Варлама Тихоновича. Это пример очень глубокого исследователя, который не чурается работы в архивах и понимает значение работы с первоисточниками при анализе художественного текста, то есть занимается текстологией, а именно текстолога в работе с шаламовским наследием очень не хватает. Саму книгу я еще не читал, но ожидаю с большим интересом. Мой коллега Константин Тимашов, правда, нашел уже маленькую ошибку в том фрагменте, который был опубликован на сайте «Горький». Ошибка, скорее всего, переводческая — нательный крест перепутан с наперстным крестом, потому что в рассказе «Крест» (именно о нем идет речь) священник разрубил свой нательный крест, а не наперстный. Я абсолютно уверен, что сама Франциска это прекрасно знает, но в обратном переводе, видимо, разница в смыслах потерялась, хотя она имеет принципиальное значение. Наперстный крест гораздо больше, это символ работы священника.

— Вы уже давно занимаетесь творчеством Шаламова и изучением его биографии — что в практическом смысле подарило вам или, может быть, отобрало это занятие?

— Самое главное — это знакомство с большим количеством совершенно потрясающих людей в процессе работы над сайтом. Один из его создателей, программист и автор дизайна Иван Харламов, делал сайт, находясь на службе в армии. Также в ходе работы я познакомился с великим филологом и философом Вячеславом Ивановым, который, узнав о том, что мы проводим Шаламовскую конференцию в Шанинке (2011 г.), приехал и выступил с замечательной мини-лекцией под названием «Поэзия Шаламова», которая сохраняет свою актуальность по сей день. Лекция есть в видеоформате и опубликована у нас на сайте, разумеется. Еще я познакомился с пасынком Шаламова — Сергеем Неклюдовым, выдающимся филологом, ныне здравствующим, и я надеюсь, что это знакомство будет продолжаться.

В общем, это некий культурный пласт, который помогает ощутить эпоху иначе. Не только благодаря текстам Шаламова, но и благодаря людям. Так что это, наверное, самое главное. А что касается того, что отобрало, — ничего на самом деле не отобрало, за исключением некоторых иллюзий.