На роскошном балу вы нас съедите

Философ Александр Ветушинский о материализме, монстрах и блэк-метале

Расскажите, пожалуйста, немного о вашем бэкграунде. Как формировался ваш круг интересов, где и у кого вы учились? Почему решили профессионально заниматься философией, и в том числе современной?

Честно говоря, после школы меня вообще не интересовал вопрос образования. Я был уверен, что буду и дальше рубить мелодик-дэт и фигачить соляки на гитаре. Поэтому когда встал вопрос, куда пойти учиться, я подумал: а что я вообще умею? Единственное, что мне пришло в голову, — вроде рисую неплохо, с детства любил рисовать, как одни мужики других убивают, все время с братом игры придумывал, кучу тетрадок изрисовал. В итоге я стал учиться на дизайнера. Но где-то на третьем году обучения (это был 2007 год) музыкальная группа, в которой я играл, распалась, и надо было решать, что делать дальше (рисовать-то я любил, но, как на этом можно заработать, не понимал тогда). К счастью, в это время барабанщиком у нас был студент философского факультета — мы с ним частенько разговаривали, он мне книжки советовал. А я в группе вроде как идеологом был, приходилось думать постоянно. Тексты даже писал в духе: «Солнце погасло, порваны нити, / На роскошном балу вы нас съедите». Я понял, что надо идти учиться на богослова (если уж мыслить, то сразу по-крупному) или на философа, но Юра, наш барабанщик, сказал, что на богословии мне делать нечего. Он, конечно, был прав, и именно так я попал в МГУ на философский.

Почему вам не подходило богословие?

Тогда я не знал, что именно мне подходит. Просто было ощущение, что там, где начинают говорить о боге, обсуждают что-то действительно важное. К тому же, если мне не изменяет память, это был период очередного христианского ренессанса. А так как я из нерелигиозной семьи, то все эти сюжеты — про подлинный смысл жизни, существование после смерти и границы познаваемого — меня сильно увлекли. Именно на этом фоне я впервые начал мыслить, просто тогда я не знал, что есть еще и философия — с гораздо более широким диапазоном концептуальных словарей и интеллектуальных возможностей.

То есть вы сразу шли решать основополагающие вопросы.

Я реально пришел в университет за философией: сразу выбрал самую, как мне показалось, философскую кафедру (онтологии и теории познания) и пошел к самому, как мне показалось, философствующему научнику, Кузнецову Василию Юрьевичу. А в то время, в 2009 году, вся кафедра решала проблемы, связанные с философией языка. Мне тоже пришлось как-то эту тему осваивать — сначала я пытался зайти к языку со стороны бессознательного, потом попробовал найти способ говорить о его материальности. Однако когда я впервые услышал про Мейясу и спекулятивный реализм, пообещавший освободить нас из клетки языка и сознания, я ощутил глоток свежего воздуха. Причем разбирались мы с Мейясу коллективно. Под руководством Александра Писарева (тогда аспиранта философского факультета МГУ, ныне переводчика и члена редакционной коллегии журнала «Логос») мы организовали своего рода семинар, в рамках которого осваивали новые сюжеты, причем я далеко не сразу ринулся содержательно включать их в свои исследования. На четвертом курсе я написал курсовую про два типа построения онтологий (во многом это было сделано под впечатлением от лекций Йоэля Регева про две стратегии в делёзовской мысли), а на пятом — уже в дипломе — применил эту схему к материалистической философии. Причем основная идея работы сводилась к тому, что материализм необязательно должен исходить из положения, что в подлинном смысле существует одна только материя, и что возможен иной материализм, основанный на иных ценностях и служащий другим целям.

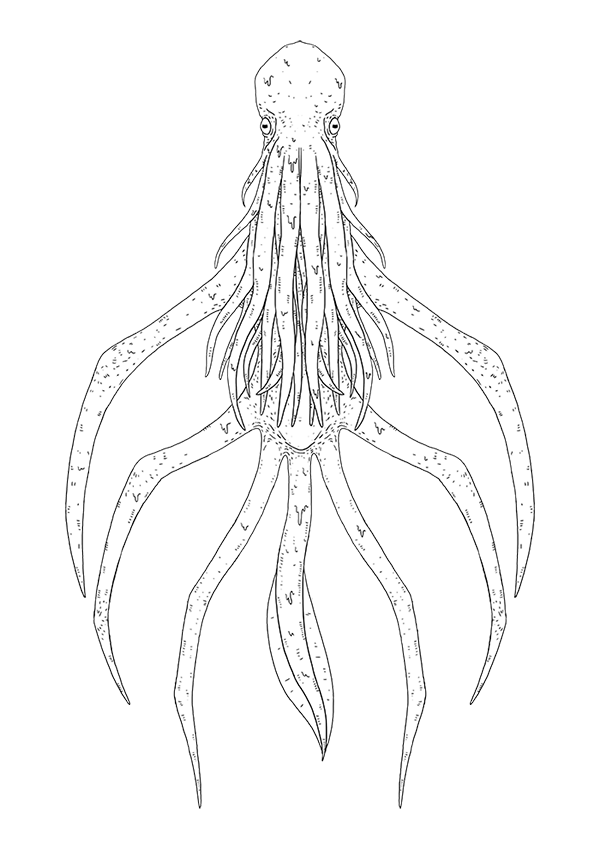

Иллюстрация: Александр Ветушинский

Для меня это был важный заход, но Александр Писарев помог мне увидеть самое слабое место моей работы — в ней не был осмыслен сам материализм. То есть я читал тех же Жижека, Мейясу и Бадью, видел, что все они называют себя материалистами, и из этого делал вывод, что их онтологии являются материалистическими. Но ясно, что одно из другого не следует. Именно тогда мне в голову пришла идея полноценного критического исследования, которое помогло бы разобраться, о чем говорят все эти люди, когда называют себя материалистами. Этот вопрос позволил мне гораздо глубже погрузиться как в контекст современной (в первую очередь спекулятивной) мысли, так и в историко-философский контекст, связанный с историей материализма. А чем дальше я в этой теме копался, тем очевиднее становилось, что именно эта тема позволяет сегодня очень многое прояснить.

Вы упомянули о современной спекулятивной мысли, выше говорили о спекулятивном реализме — как надо в данном контексте понимать слово «спекулятивный» и как оно приобрело такой смысл?

После спекулятивного реализма понятие спекуляции действительно нуждается в полноценном герменевтическом осмыслении. Я такого исследования не проводил, поэтому отвечу не как ученый, а как философ, занимающийся спекулятивной философией сегодня. Для меня «спекулятивное» — синоним «положительного». Об этом говорил еще Гегель. Он выделял три момента в мышлении: абстрактный, диалектический и спекулятивный — они же тезис, антитезис, синтез. Абстрактный момент отождествлялся с догматической метафизикой, диалектический — со скептицизмом, а вот спекулятивный — с философией самого Гегеля, которую можно было бы назвать метафизикой после метафизики. И действительно, если на первом уровне мыслитель исходит из закона тождества («нечто равно самому себе»), а на втором этот закон снимает (то есть находит такую точку, в которой рассматриваемое нечто раскалывается, переставая быть самим собой), то на третьем он переходит к новому — более высокому — утверждению, в котором удерживается не только само это нечто, но и исключение из него, без которого его вообще не существует. Конечно, Гегель был идеалистом. Именно поэтому слово «спекуляция» стало ругательным. Ведь подобно тому, как деньги могут делать новые деньги без опосредования товарным производством (что и называют спекулянтством), так и мысль может производить новую мысль без опосредования реальностью (что как раз и было у Гегеля). Именно по этой причине негативность, то есть диалектический момент, и была поставлена в центр постгегелевской материалистической мысли. Однако сегодня имеет место своего рода спекулятивный реванш. По-гегелевски это движение можно описать так: наивный реализм (тезис), корреляционизм (антитезис), спекулятивный реализм (синтез). То есть речь идет не о том, чтобы вернуться к старому-доброму метафизическому, или догматическому, реализму, а о том, чтобы помыслить реальность как она есть, отказываясь от наивного доверия к вещам (обычно именно в этом обвиняют реалистов). И хотя «спекуляция» не самое удачное слово, во многом оно обусловлено нежеланием прибегать к метафизике. И действительно, после стольких лет борьбы с метафизикой возвращение к ней пришлось бы оправдывать гораздо дольше.

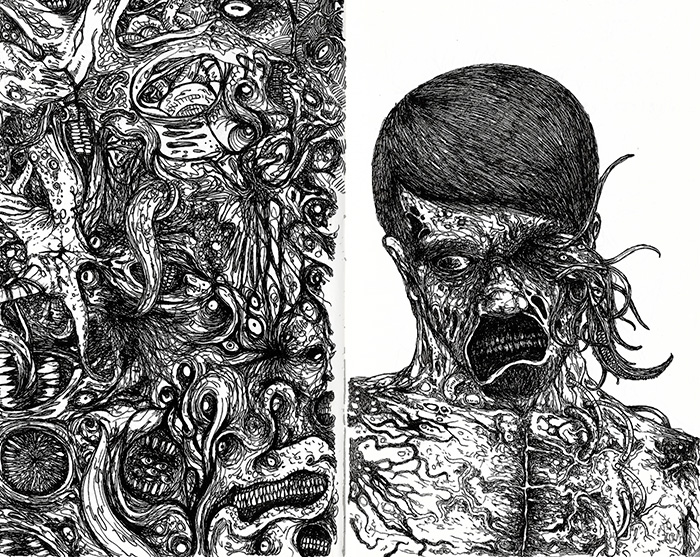

Иллюстрация: Александр Ветушинский

А почему вдруг в современной философии вообще возникло материалистическое направление? Сложно это интуитивно понять: со стороны кажется, что материализм — сугубо историко-философская проблема.

Как это часто бывает, наиболее далеким оказывается то, что лежит прямо под носом. С материализмом именно так и случилось. Ведь главная проблема, с которой сталкивается исследователь современного материализма, заключается в том, что куда ни глянь — везде одни материалисты. Поэтому и получается, что изучать материализм означает смотреть в прошлое, а не в настоящее. Ведь кто сегодня всерьез обсуждает бессмертие души? А кто станет доказывать, что история движима мировым Разумом? Так утверждали раньше, но именно благодаря упорству и смелости материалистов перестали утверждать. И это, конечно, так. Но в той мере, в какой мы игнорируем современное состояние материализма, мы оказываемся слепы к куда более неожиданному концептуальному напряжению, пронизывающему современную философию, а именно: что вообще означает сегодня быть материалистом и каким должен быть по-настоящему материалистический материализм? Действительно, сегодня у нас есть неоматериализм Брайдотти, виталистический материализм Беннет, материалистическая теология Милбанка, спекулятивный материализм Мейясу, материалистическая диалектика Бадью, диалектический материализм Жижека и многое-многое другое — вплоть до элиминативного материализма Черчленда или научного материализма Бунге. Думать, что раз здесь есть слово «материализм», то все эти ребята в одной команде — серьезное заблуждение. И именно с этой ситуацией я и предлагаю разобраться в своей книге.

Не могли бы вы коротко охарактеризовать ситуацию в современной философии, как вы ее себе представляете? Какие проблемы перед ней стоят?

За всю философию, конечно же, не отвечу. Могу ответить только за ту, которой сам занимаюсь, то есть за материалистическую, да и то в континентальном изводе. Если из этой перспективы посмотреть на современную философию, то я бы сказал, что сейчас перед ней стоят три основные задачи: преодолеть антропоцентризм (то есть найти подходящий концептуальный словарь не только для описания «нечеловеческого», но и для мира, в котором человек больше не занимает центральное положение), геоцентризм (ведь мало лишить человека центрального положения, надо еще и отказаться от центральности и исключительности нашей планеты) и теоцентризм (надо отказаться вообще от любого возможного Центра). Именно такими задачами занимается современная материалистическая мысль, которую я называю антиобскурантистской (в отличие от более ранних материалистических программ — антиспиритуалистической и антиидеалистической). Ведь главная черта обскурантизма — вера в универсальный объяснительный принцип: якобы есть нечто (Бог, природа, субстанция, мировой Разум), с помощью чего можно объяснить все остальное. Кстати, именно это обстоятельство приводит к необходимости переосмыслить концепт материи, ведь она теперь тоже не может служить объяснением всего. А я напомню: именно такую роль она и играла — не только в метафизическом, но и в диалектическом материализме.

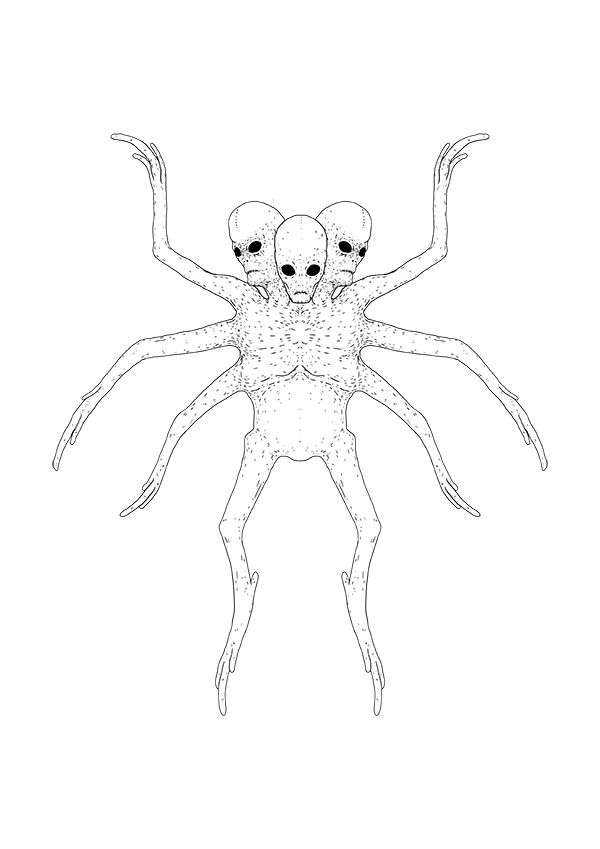

Иллюстрация: Александр Ветушинский

Понятно, почему такие проблемы важны с внутрицеховой точки зрения, а имеют ли они, на ваш взгляд, какой-то более общий смысл, могут ли ответить на какие-то вопросы тех, кто ничего не слыхал о Хармане и Мейясу?

Именно в этом и состоит их подлинная ставка. Ведь за годы наращивания критического инструментария философия превратилась в закрытый клуб для высоколобых интеллектуалов, смакующих ситуацию отсутствия предельных смыслов и насмехающихся над всеми, кто продолжает их искать. Философ превратился в своего рода дзен-гуру, который мог ничего не говорить (в конце концов, все уже было сказано) и при этом смотреть на всех свысока. Сегодня это не так. И даже несмотря на то, что современные философы наследуют именно критической традиции, они, тем не менее, готовы брать на себя ответственность за сказанное и даже в условиях утраченных оснований предлагать читателям какие-то новые ориентиры. Та же плоская онтология — ярчайший пример именно такого проекта.

Расскажите, пожалуйста, в двух словах о своей книге «Во имя материи».

Книга состоит из трех частей. В первой части я отвечаю на вопрос «Именем чего является материализм?» (или «О чем говорят, когда говорят о материализме?»). Именно здесь я провожу различие между тремя типами материализма, которые можно обнаружить в истории философии, — антиспиритуализмом Ламетри, Гольбаха и Фейербаха, антиидеализмом Маркса, Энгельса и Ленина и антиобскурантизмом Жижека, Бадью и Мейясу. Во второй части я перехожу к вопросу «Именем чего является материя?», или иначе «Что концептуализирует этот древний философский концепт?». Здесь я не только обсуждаю его изобретение, но также анализирую, в каких контекстах он употреблялся, какие основные сдвиги в его осмыслении произошли и сколько основных теорий материи вообще существует. Ответив на эти два вопроса — «Именем чего является материализм?» и «Именем чего является материя?», — я перехожу к третьей части исследования, в которой ставлю принципиально новый вопрос «Как теперь, зная все это, материалистически мыслить материю?». То есть в третьей части я навожу мосты между первыми двумя частями и указываю то направление, в котором сам планирую в дальнейшем двигаться. И это принципиальный момент. Книга «Во имя материи» не итог моих исследований материи и материализма, но основа, от которой я теперь буду отталкиваться.

В лекциях, которые можно найти в паблике «PPh | Pop-Philosophy!», вы излагаете тот же самый материал, что и в книжке, только с привлечением зомби, инопланетян и т. п. Получается, все эти монстры — необязательное украшение, а в серьезную книжку их вставлять неудобно, старшее поколение не оценит? Или другая какая-то логика? Вообще авторы HylePress часто обращаются к Лавкрафту и т. п. — это слегка напоминает обман, чтобы заработать классы и под таким соусом подсунуть читателям что-нибудь посложнее. Как вы в целом относитесь к тому, что некоторые философы непрерывно иллюстрируют сложные аргументы сторонним материалом, как тот же Жижек, например?

Монстры возникли вовсе не случайно. Когда я работал над книгой и читал классиков материализма, я все время ловил себя на мысли, что читаю трактаты по философии ужаса. Ведь когда говорят о материи, говорят принципиально о том, что не может быть понято, схвачено и упорядоченно. Как, например, говорил Платон, материя — это плод незаконнорожденного умозаключения, ее необходимо предположить, но при этом обнаружить нигде не удастся. Аристотель говорил, что материя сама по себе непознаваема, так как может быть какой угодно и чем угодно. Неоплатоники же вообще настаивали, что материя — это тьма и зло как таковые. В этом смысле вполне можно сказать, что материя — концепт, при помощи которого мыслители с самого начала пытались удержать горизонт радикальной чуждости и инаковости. Поэтому вполне логично, что, поработав с таким материалом, я не смог остаться в стороне от обсуждений чужого, нечеловеческого и странного, столь распространенных в современной континентальной мысли. Но вы правы, в книге я об этом ничего не писал. Но не потому, что это неудобно или я этих разговоров стыжусь, а потому, что планирую посвятить этому отдельную книгу — следующую книгу, которая как раз и будет посвящена приключениям материи в культуре, где я разберу всех монстров, хоть как-то присутствующих на экране, — от демонов и призраков до зомби и инопланетян. Причем сделаю это, чтобы еще глубже заглянуть в эмоциональные источники материалистического способа смотреть на вещи.

Если же говорить не о себе, а о современной философии, то там можно встретить разные варианты. У того же Жижека поп-культура — это просто иллюстрация. Это, конечно, совсем не обман, просто такой способ донести довольно сложные философские построения до самых разных людей, а не только до философов-профессионалов. На мой взгляд, это уже круто. Но авторы серии «Исследование ужаса» издательства HylePress идут еще дальше. Они не просто подтверждают свои идеи отсылками к поп-культуре, но на полном серьезе готовы основывать на ней философскую аргументацию. Лично меня такая перспектива действительно интригует. И я уже работаю в этом направлении.

В самом начале вы упомянули, что играли в дэт-метал группе и были ее идейным вдохновителем, а обложка вашей книги очевидным образом отсылает к тому, как оформляют свои логотипы дэт- и блэк-металлисты. Как вы думаете, если в современном материализме помогают разобраться зомби, то не пригодится ли для той же цели, скажем, музыка групп Burzum и Mgła? К слову, в позапрошлом году в рамках выставки «Опыты нечеловеческого гостеприимства» замечательная группа Nuclear Cthulhu выступала на той же сцене и примерно по той же причине, что и Йоэль Регев.

Конечно, пригодится! Единственное, не уверен, что здесь нужен исключительно метал, и тем более не думаю, что для этой цели достаточно интереса к блэку. Просто блэк — это то, что лежит на поверхности. Ведь это не просто жанр, но полноценное эстетическое явление, охватывающее как технику игры на музыкальных инструментах, так и смысловую составляющую песен, не говоря уже об эстетике обложек или корпспейнте, по которому обычно блэк-металистов и узнают. В этом смысле Стив Гудман, который, обсуждая электронную музыку, говорит о материализме вибраций (или бас-материализме, как он его иногда называет), не совершает никакой ошибки. Поэтому для того, чтобы вскрыть материалистическое измерение того же метала, мы должны смотреть не только в сторону блэка, но пытаться охватить то специфическое, что делает вообще любой экстремальный метал экстремальным. Навскидку могу назвать три вещи, без осмысления которых здесь вообще нечего делать: специфические вокальные техники (скрим, гроул, пиг-войс), бласт-бит и эстетика логотипов. Лично я, когда говорю о метале, стараюсь двигаться именно в этом направлении, а не заниматься детальным разбором манифестов или текстов песен, что практически сходу сделает любой гуманитарий.