«Мои литературные плевки дорого стоят»

К 200-летию писателя Алексея Писемского

«Бесценный друг мой, Кита! Я нежно люблю наших писателей, они мне и сватья, и братья, и кумовья... но порой мысль о том, что можно махнуть этаким Подколесиным через окошко, бросить писанину, расплеваться со всеми, мне доставит величайшее удовольствие», — писал в сентябре 1855 года Алексей Феофилактович Писемский своей жене Екатерине Павловне, урожденной Свиньиной, дочери основателя «Отечественных записок», в связи с празднованием десятилетия литературной деятельности Григория Петровича Данилевского — исторического сочинителя и чиновника для особых поручений при товарище министра народного просвещения, а позднее главного редактора газеты «Правительственный вестник», известного враля и сплетника. Писемский сошелся с ним довольно быстро во время литературной экспедиции 1855 года.

К тому времени он уже окончил математический факультет Московского университета, где «излечился от фразерства» и «стяжал славу актера», с 1844-го два года прослужил в Палате государственных имуществ в Костроме и Москве, вышел в отставку, потом возвращался на служебное поприще — в 1848 году он уже чиновник для особых поручений при костромском губернаторе, затем асессор губернского правления (1849–1853), служит в главном управлении уделов в Петербурге (1854–1859), советник Московского губернского правления (1866–1872). Столичный и густой провинциальный быт. В руки шел бесценный материал. Даже при исполнении служебных обязанностей нередко «подколесничал» — мог внезапно переменить решение и «сигануть в окошко». Он безотказно читал «Женитьбу», а Подколесина истолковал лучше, чем сам Щепкин: так писали «Московские ведомости» о любительском спектакле, в котором участвовал Писемский в 1863 году. «Расплеваться», «хлопнуть дверью»... Разорвать в клочья все связи, отречься от покровителей и единомышленников... Сорваться с места. Бросить все и вернуться. Подняться после ударов и впасть в бессилие, тоску. Писемский, трезвый, скептичный, жесткий, всегда сам по себе. Против всех.

Где размещали Писемского те, кто раздавал условные «талоны»? Кто были «свои», а кто «чужие» в этих непрерывных скандалах и обменах пасквилями? В каком ряду отвели ему место? В партере или на галерке? Под каким нумером он числился в русской литературе?

Считается, что у него был пропуск в пантеон, но он то ли не удержался там, то ли не воспользовался привилегией: сперва проходил по разряду «отличников», первых гоголевских учеников, лучших продолжателей, потом, сорвавшись, нарушил приличия, устроил безобразие, написал оскорбительные фельетоны, романы «с ключом», где описал не так и не тех, оскорбил и вызвал улюлюканье молодежи, возмущение, травлю, стыд... Ему все припомнили. Выставили счет. Куда девать такого? С его запахами, физиологией, почвой, грубой прямотой? Вид на литературное жительство просрочен; с пропиской возникали трудности. Он неудобный. Что-то в его генетике, человеческой и писательской, было не так, всякий раз создавало разрывы — со вчерашними единомышленниками, литературой, историей. Вывихи, переломы срастались неправильно и плохо, либо не срастались совсем.

А тем временем ширится «расплевывательное досье». Стоит посмотреть его послужной список, документы служебной деятельности до того, как в 1857 году он ушел со службы... Дрязги между вице-губернатором и членами губернского правления в Костроме, куда переведен в 1853 году, воспринимает как облегчение и повод «расплеваться». Однако в моду столичную входит быстро. Его «расплевывательные» спектакли подогревают интерес, а в них он и актер, и зритель, и натуральная жертва. Но первостатейную известность уже ничем нельзя заглушить.

— А вы не слыхали об этом писателе... ох, как его? — спрашивает он меня однажды.

— Не знаю, — говорю, — о ком вы говорите.

— Да вот... новый еще... Ах, батюшки! очень, очень недурно сочиняет. Ах, да как же это его?.. фамилия-то?.. самая этакая еще простая фамилия. Ну новый! Ведь вы небось их всех знаете.

— Успенский? — спросил я.

— Нет, иначе.

— Помяловский?

— Нет, иначе; все иначе.

Я назвал еще несколько человек.

— Нет, все не те. Новый вот! Я ... книжку взял: большая синяя книжка...

— Писемский? — спросил я, догадавшись по наружному описанию книжки, о ком идет дело.

— Писемский-с, Писемский. Вот именно Писемский. Экая штука какая!

(Николай Лесков. «Русское общество в Париже (1863 г.). Очерки в письмах к редактору журнала»)

Сейчас непросто представить этот первый резкий разрыв с привычным укладом, когда на тридцатилетнего костромского заседателя обрушилась слава. 1850 год. Писемский отправил в Москву повесть «Тюфяк», которая выдвинула его в первые ряды тогдашних писателей. И не просто отправил — написал осторожно-куртуазное письмо Александру Островскому, своему университетскому товарищу, который и стал в сущности «крестным отцом» его первого триумфа. Следом в 1850–1854 годах одна за другой пошли повести, «тузовые вещи»: «Комик», «Ипохондрик», «Богатый жених», «Питерщик», «Батманов», «Раздел», «Леший», «Фанфарон». Молодая редакция «Москвитянина» сделала Писемского героем нового литературного времени, кумиром. Главный «москвитянинский» критик Аполлон Григорьев вскроет секрет «Тюфяка», задевший за живое: «Тюфяк» — это противоядие болезненному бреду, которое автор вводит в организм современной публики, воспитанной на старых идеалах, это абсурд, предложенный в качестве лекарства пошлейшему абсурдному существованию. Как бы там ни было, «Тюфяк» до того оказался к месту и времени, что без малого десять лет держался в эпицентре дискуссий и надолго остался «визитной карточкой» Писемского, его пропуском в большую литературу.

Вроде бы прирученный и обласканный «своими» в журнале и непосредственно издателем Михаилом Погодиным, подготовившим и выпустившим в 1853 году трехтомник его произведений, с «Москвитянином» он имел твердый договор и одновременно втайне «смотрел в лес», приторговывал новыми сочинениями, предлагая их по выгодной цене «Современнику» или «Отечественным запискам».

Плоды его «практического ума» (слова Павла Анненкова) хорошо оплачивались. Булгарина он однажды водил по Москве и показывал свою недвижимость, купленную на гонорары: дом на Борисоглебском — это «Взбаламученное море», а на Неглинной — «Тысяча душ»: «мои литературные плевки дорого стоят».

Непросто найти главную причину разрыва с «Москвитянином». В конце 1853 года он любезно охарактеризовал «собственно московский» кружок литераторов в письме к Аполлону Майкову: «...там [всюду почти] встречаешь лицемерие, ханжество (с легкой руки Гоголя) и возмутительное, бессмысленное славянофильство...» С Москвой расплевался.

В Петербурге, куда он переехал в 1853 году, Писемский произвел фурорное впечатление своей оригинальностью. Правда, по службе его преследовали неудачи, а писать удавалось урывками. Тем не менее он уже числился среди талантливой пишущей молодежи, его репутация работала, и, когда великий князь Константин Николаевич собрал цвет писателей и ученых для участия в литературной экспедиции, среди компаньонов Писемского оказались драматург Алексей Потехин, очеркист, этнограф, путешественник Сергей Максимов, прозаик и публицист Григорий Данилевский, поэт Михаил Михайлов, преподаватель географии в морском кадетском корпусе Николай Филиппов. И — в последнюю минуту примкнувший к ним Александр Островский. В июне 1855 года в каюте фрегата «Рюрик» на Кронштадтском рейде, на виду у англо-французского флота, Писемский читал Константину Николаевичу очерк «Плотничья артель», не пропускавшийся цензурой. Через год, в 1856-м, когда Морское министерство организовало ряд этнографических командировок на окраины России, Писемский выбрал Астрахань и Каспийское побережье; результатом путешествия был ряд статей в «Морском сборнике» и «Библиотеке для чтения».

К тому времени Писемский твердо разрабатывал свою «жилу», режиссерски эксплуатировал ее, строил «амплуа диковинки», охотно потакая стремительно набиравшему обороты столичному культу, легендам и анекдотам, клубящимся вокруг него. Он вел свою игру, держал свой «театр». В эту роль входило все непричесанно-провинциальное, цинические оттенки юмора. Павел Анненков отмечал, что Писемский при всем внешнем спокойствии, простонародной, почти мужицкой невозмутимости, был беззащитен и уязвим: «Прежде всего Писемский был нервным человеком в высшей степени и состоял под деспотическим управлением воображения и фантазии, которые могли играть им (и играли) по своему произволу. В нем не оказалось ни малейших признаков дисциплины над собой. Он допустил развиться в себе одной психической черте до болезненности — мы говорим о его нервной трусливости перед внешним миром. Он боялся толпы на улице, недоверчиво смотрел на всякое новое явление, вносимое в жизнь прикладными науками, и, например, при открытии железных дорог никогда не ездил на курьерских поездах, говоря, что они устроены для бешеных людей, не знающих, куда девать излишек животной своей жизни. Его тревожили явления и события, возникшие даже на очень дальних пунктах от места его пребывания, хотя он и не мог сказать сам, в чем состоит тут опасность для него».

«Расплевывательные» мотивы «прошивают» его сочинения: «Ну, плюньте на него, рассказывайте далее! ― почти приказал частному приставу невзрачный господин, видимо, заинтересованный и даже как бы обеспокоенный рассказом того» («Масоны», 1880); «Ангел мой, говорю, плюнь, брось все это!» («Ваал», 1873); «А если так, то плюнь на все!» («Хищники», 1873); «Бакланов с бешенством отошел и стал к своему прежнему окну, готовый плюнуть на все: и на палату, и на дядю, и на Петербург» («Взбаламученное море», 1863); «Вон в маленьком домике честолюбивый писец магистрата, из студентов семинарии, чтоб угодить назавтра секретарю, отхватывает вечером седьмой лист четким почерком, как будто даже не чувствует усталости, но, приостановясь на минутку, вытянет разом стоящую около него трубку с нежинскими корешками, плюнет потом на пальцы, помотает рукой, чтоб разбить прилившую кровь, и опять начинает строчить...»; «― Что это вы затеяли с Экзархатовым? Плюньте, бросьте! Он уж, ручаюсь вам, больше никогда не будет...»; «— Нет, не достучишься! — сказал он и преспокойно разделся и влез на полати. Палагея Евграфовна только плюнула»; «― Вот старого дармоеда держат ведь тоже! ― проговорил он и, плюнув на руки, опять стал натягивать супонь»; «...герой мой не в состоянии был более этого сносить: только что не плюнувши и прижав еще раз барыню к стене, он пересел на другую скамейку, а потом, под дальнейшую качку вагона, невольно задремал»; «Все это было так знакомо и так противно, что Калинович от досады плюнул и чуть не попал на шляпу проходившему мимо чиновнику» («Тысяча душ», 1858).

Свои отношения с собратьями по цеху, да и тогдашний литературный мир, Писемский смачно раскладывает по ролям в юмористической партитуре своих деловых и дружеских посланий, перемежая гротескные характеристики героев с подробной финансовой калькуляцией расходов и ожидаемых гонораров. Получается шарж, памфлетный очерк, готовая комедия. Хоть сразу на сцену. Вот он сообщает любезному другу Александру Николаевичу Островскому 4 февраля 1857 года: «О себе скажу, что яйца мои продолжает ломить, но я на все сие уж плюнул, хотя и впадаю в истерику в неделю раза по три великолепным манером, а в остальные дни выпиваю приличное количество водки и вина. — В Мор<ской> Сб<орник> статьи свои изготовил почти окончательно. „Старую барыню” отдал в Библиотеку для Чтения за 400 р. сер. (она появится в Феврале), что и тебе советую принять в рассчет, при назначении денежной цифры за твои сочинения. Не забудь: два листа с половиной за 400 р.!.. Об литер. мирке ничего нельзя сказать, кроме разве того, что у Панаева на губе что-то в роде рака и сыпь на всем теле, от чего Боткин лечит его голодом и водой, и этот простодушный баран в восторге от своего собственного здоровья. Друг наш Ив. Ал. Гончаров окончательно стал походить на дядю в его „Обыкновенной истории” и производит на меня такой страх, что мне и встречаться с ним тяжело. Бесценному нашему Ив. Сергеевичу (Тургеневу) возвратилась невралгия яйца, от которой чтоб вылечить, Парижские врачи, напрактиковавшиеся во время кампании на счет ножей и других хирургических инструментов, входят к нему в пузырь зонтом, делают там насечки, прижигают ляписом, и он, с глупым, но милым взором умирающей газели, даже не молит о пощаде, потому что верит в науку. Анненков хлопает себя по ляжке и поощряет человечество к [искусству] развитию искусств, правды и мысли. Краевский мрачен и для пополнения убытков в подписке на Отечественные Зап<иски>, как рассказывает Григорович, употребляет свою старую тещу, в видах получения от нее наследства...» Писемский словно бы обсыпает своего корреспондента картечью бодрых сочувствий, ернических планов, поручений. Тому же А. Н. Островскому (6 января 1858 года): «...весь декабрь я страшно был занят по случаю печатания двух моих романов... [один из них — роман „Тысяча душ” опубликован в журнале „Отечественные записки”. — Прим. Е. П. ], а на праздники, грешным делом, позагулял, так что едва теперь и поправляюсь. Известие о запрещении пиэсы твоей [„Свои люди сочтемся”. — Прим. Е. П.] меня приводит в бешенство <...> Поручения твоего к известным господам я даже не передавал, наперед зная, что это будет бесполезно, и это скверное, с оскаленным ртом, как например, у М...ва, холодное и даже несколько радующееся участие для меня гадко: я готов в эту минуту плюнуть в рожу...»

Свои отношения с собратьями по цеху, да и тогдашний литературный мир, Писемский смачно раскладывает по ролям в юмористической партитуре своих деловых и дружеских посланий, перемежая гротескные характеристики героев с подробной финансовой калькуляцией расходов и ожидаемых гонораров. Получается шарж, памфлетный очерк, готовая комедия. Хоть сразу на сцену. Вот он сообщает любезному другу Александру Николаевичу Островскому 4 февраля 1857 года: «О себе скажу, что яйца мои продолжает ломить, но я на все сие уж плюнул, хотя и впадаю в истерику в неделю раза по три великолепным манером, а в остальные дни выпиваю приличное количество водки и вина. — В Мор<ской> Сб<орник> статьи свои изготовил почти окончательно. „Старую барыню” отдал в Библиотеку для Чтения за 400 р. сер. (она появится в Феврале), что и тебе советую принять в рассчет, при назначении денежной цифры за твои сочинения. Не забудь: два листа с половиной за 400 р.!.. Об литер. мирке ничего нельзя сказать, кроме разве того, что у Панаева на губе что-то в роде рака и сыпь на всем теле, от чего Боткин лечит его голодом и водой, и этот простодушный баран в восторге от своего собственного здоровья. Друг наш Ив. Ал. Гончаров окончательно стал походить на дядю в его „Обыкновенной истории” и производит на меня такой страх, что мне и встречаться с ним тяжело. Бесценному нашему Ив. Сергеевичу (Тургеневу) возвратилась невралгия яйца, от которой чтоб вылечить, Парижские врачи, напрактиковавшиеся во время кампании на счет ножей и других хирургических инструментов, входят к нему в пузырь зонтом, делают там насечки, прижигают ляписом, и он, с глупым, но милым взором умирающей газели, даже не молит о пощаде, потому что верит в науку. Анненков хлопает себя по ляжке и поощряет человечество к [искусству] развитию искусств, правды и мысли. Краевский мрачен и для пополнения убытков в подписке на Отечественные Зап<иски>, как рассказывает Григорович, употребляет свою старую тещу, в видах получения от нее наследства...» Писемский словно бы обсыпает своего корреспондента картечью бодрых сочувствий, ернических планов, поручений. Тому же А. Н. Островскому (6 января 1858 года): «...весь декабрь я страшно был занят по случаю печатания двух моих романов... [один из них — роман „Тысяча душ” опубликован в журнале „Отечественные записки”. — Прим. Е. П. ], а на праздники, грешным делом, позагулял, так что едва теперь и поправляюсь. Известие о запрещении пиэсы твоей [„Свои люди сочтемся”. — Прим. Е. П.] меня приводит в бешенство <...> Поручения твоего к известным господам я даже не передавал, наперед зная, что это будет бесполезно, и это скверное, с оскаленным ртом, как например, у М...ва, холодное и даже несколько радующееся участие для меня гадко: я готов в эту минуту плюнуть в рожу...»

Тут надо немного затормозить. В 1858 году завершился один из важнейших жизненных и творческих циклов Писемского. В 1853 году он задумал роман «Тысяча душ» и работал над ним — с паузами и перерывами, меняя название, — без малого пять лет. «Тысяча душ» — лучший его роман, как принято считать. Самый капитальный. За это время в России случилось многое: была проиграна Крымская война, закончилось николаевское «мрачное семилетие», началась эйфория либеральных реформ. Роман вырастал частями, зигзагами. Актер Иван Горбунов, свидетель всех этих сюжетных поворотов, вспоминал: Алексей Феофилактович «писал очень скоро, но переделывал написанное очень долго». Паузы, перерывы объяснялись не только внешними обстоятельствами, переездом автора в столицу, но и неоднократными внутренними переменами в понимании главного героя. Публика азартно следила за его превращениями, почувствовав неоднозначность Калиновича и червоточинку, сбивавшую с толку. Стереотипы разрушались. Благородный выпускник университета, идеалист, плоть от плоти своего времени с налетом лоска и снобизма, «представитель той молодой администрации, которая в его время заметно уже начинала пробиваться сквозь толстую кору прежних подьяческих плутней» (Писемский), он поначалу вроде бы соблюдает все внешние «санитарные нормы» поведения. Дважды возвращается в провинциальную глушь, в перерыве сделав карьеру в Петербурге и попутно совершив предательство. Про что эта не совсем «обыкновенная история»? Про молодость, которая проходит? Про то, как позолота неизбежно сотрется, а свиная кожа останется? Про искушение карьерой? В «Тысяче душ» есть все.

Но чем роман цепляет сегодня? Социальным, человеческим оборотничеством. Тема стара как мир. Однако Писемский сумел показать не только Калиновича и его превращение в подлеца и предателя, но и вскрыл какую-то иррациональную химию русского государственного устройства: ведь новый петербургский Калинович в чине вице-губернатора, вернувшись, противостоит провинциальной мгле беззакония. В результате Писемский путает все карты: мерзавец, прожив все перипетии, на самом деле, остается нравственным... человеком. Получился оксюморон: порядочный негодяй несет в губернии свет либерализма и демократии. А за этим встает вопрос: если тот самый Калинович — это добро и прогресс, то что же тогда остальные? Получается, Писемский столкнул оправдание и обвинение, показав кукиш и левым, и правым, нарушил все конвенции. Нет «персональных» дел, виноватых нет. Коллективная ответственность. Это трудно принять. И Настенька Годнева, преданная, униженная и оскорбленная, прощает Калиновича. А катастрофа в конце, постигающая героя, вышла совсем трагическая.

С «Тысячей душ» вообще все было непросто. Сюжетные петли, сюрпризы, которые преподносил главный герой, да и остальные, удивительным образом отвечали деловым обстоятельствам автора: Писемский вел двойную игру с «Современником» Панаева и Некрасова, а параллельно объявил роман на 1856 год в «Отечественных записках» Краевского и при этом «гастролирует» по петербургским кружкам и салонам, читает отрывки и подогревает ожидания. Журнальные аппетиты растут, однако опытный Некрасов осторожничает и пишет Тургеневу: «...он наворотил исполинский роман, который на авось начать печатать страшно, — надо бы весь посмотреть. Это неряха, на котором не худо оглядывать каждую пуговку, а то под застегнутым сюртуком как раз окажутся штаны с дырой или комок грязи...» Вся эта романная история напоминает каскад взаимных надувательств и шулерства: за спиной у Некрасова Писемский в самый разгар дружбы с «Современником» продает «Тысячу душ» журналу «Отечественные записки», о чем Некрасов узнает год спустя и отзовется брезгливо. Писемскому эта коллизия еще аукнется. А пока у Писемского сложились клички-прозвища. В либеральном кругу его зовут Иона Циник, в более широких — Филатыч. Он вроде свой, но и всегда наособицу, себе на уме. У него свой театр и своя в нем роль, в которой трудно отделить натуральность от скандальной провокации и эпатажа.

Вторая половина 1850-х — пик популярности Писемского. В 1859 году выходит страшная его пьеса «Горькая судьбина». Самая известная. За нее он получил престижную академическую Уваровскую премию, которую давали лучшим драматургам. Пьеса простая и сильная в своей убедительности. Крестьянин-питерщик Ананий Яковлев идет в острог за то, что убил ребенка, прижитого его женой от помещика. Это — уголовная драма. Основа ее взята из жизни: автор участвовал в разборе подобного дела в Костроме. Считалось, что Писемский, как и Островский, относился к слуховикам: он «не наблюдения свои передавал, а пережитое изображал в своих крестьянских речах»; «чуждый погони за какой бы то ни было эффектностью, Писемский... только давал звучать иногда своим слуховым галлюцинациям» (Иннокентий Анненский).

Писемский достиг вершины своей славы, за нею последовал крутой срыв. В начале 1860-х он вступает на зыбкую журнальную почву, ввязывается в борьбу, попадая в скандальные истории. В 1861 году он печатает в журнале «Библиотека для чтения» серию вроде бы невинных фельетонов под маской-псевдонимом «Мысли, чувства, воззрения, наружность и краткая биография статского советника Салатушки», затем в том же году появляется продолжение за подписью Никиты Безрылова. Формально публицистика Писемского была направлена против «Искры» и «Современника», в котором Писемский раньше сотрудничал. Но обсуждения литературных вечеров и воскресных школ оказались спичкой, брошенной в бочку с порохом. Они были прочитаны как глумление над идеалами, намеренное оскорбление, использование недозволенных приемов, переход на личности, предательство прогрессивного направления, нарочитая провокация. Список обвинений бесконечен. В результате взбесились все — и новые, и старые, и прогрессисты, и ретрограды. Диапазон фирменного Писемского расплевывания и оплевывания широк — от литературного начальнического поучительства Салтыкова-Щедрина до публичного и достаточно сального обсуждения панаевско-некрасовского интимного сюжета. «Этот писатель [т. е. Панаев. — Прим. Е. П.] должен быть чрезвычайно свободномыслящий человек. Он, я думаю, способен все на свете написать про всякого, кто только имел неосторожность пускать его к себе в дом. Интересно знать, опишет ли он в этих воспоминаниях тот краеугольный камень, на котором основалась его замечательная в высшей степени дружба с г. Некрасовым, так что теперь дружба Греча с Булгариным теряет уж всю свою прелесть...»

Эти тексты вызвали ответный шквал жесткой критики со всех сторон. Некрасов писал Тургеневу в Париж: «Писемский написал в „БдЧ” ужасную гадость, которая, кабы касалась меня одного, так ничего бы. Объясняй и это, как хочешь, но я и эту историю оставил бы без последствий. По-моему, всякая история, увеличивающая гласность дела, где замешана женщина, глупа и бессовестна». Писемский метался: он не рассчитывал на такой эффект. Составлялись письма в защиту «чести и достоинства», протесты. Подписи собирались и отзывались. В этой драматической ситуации Писемский не раз обращался к Тургеневу.

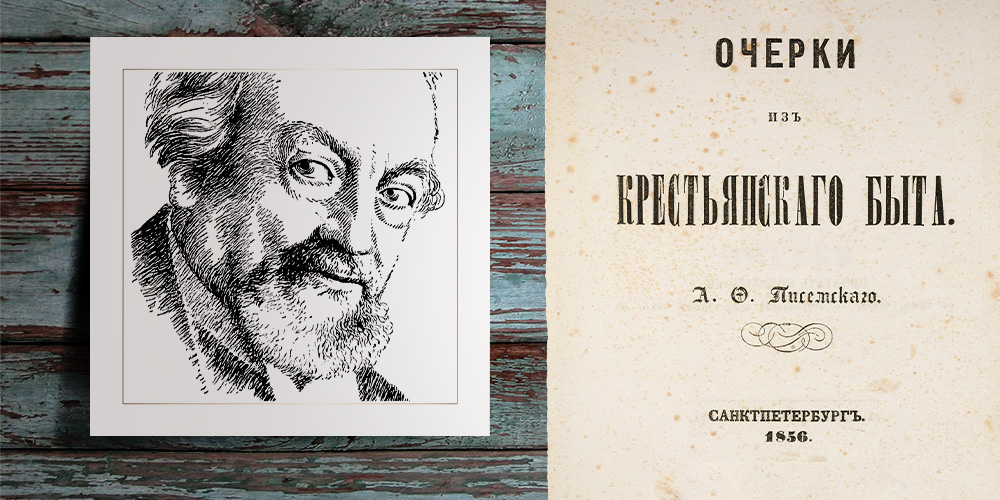

Из всех людей его литературного круга для Писемского Тургенев — исключение, самый близкий и самый далекий. Наставник, учитель, которому он не раз трепетно исповедуется, остро чувствуя дистанцию. «Не знаю, как и благодарить вас за книжки, которые я прочитал все вдруг залпом и, господи! какая везде прекрасная подкладка. Всеми этими теплыми и благоухающими рассказами я точно елеем полил на свои сердечные раны, и тут, как нарочно, принесли мне мои собственные „Очерки из крестьянского быта”, изданные Печаткиным. Я перелистовал их и готов был плюнуть самому себе в лицо, так мне все показалось сухо и прозаично. Говорят, правды много! Да черт ли в этой правде, когда ее ешь, как немазаную кашу» (письмо от 27 ноября / 9 декабря 1856).

В крайнем отчаянии во время журнальной войны Писемский писал в 1862 году именно Тургеневу, единственной своей надежде на спасение, пересказывая подробности и умоляя заступиться статьей в «Петербургских ведомостях». А в конце приписывал: «Р. S. Письмо мое, по прочтении, изорвите. Буду ждать с нетерпением вашего ответа. Вот награда русскому писателю: около 20 лет трудов, после которых почти нищий и оплеванный первым выскочившим гаером, и публика остается ко всему этому совершенно равнодушною».

В крайнем отчаянии во время журнальной войны Писемский писал в 1862 году именно Тургеневу, единственной своей надежде на спасение, пересказывая подробности и умоляя заступиться статьей в «Петербургских ведомостях». А в конце приписывал: «Р. S. Письмо мое, по прочтении, изорвите. Буду ждать с нетерпением вашего ответа. Вот награда русскому писателю: около 20 лет трудов, после которых почти нищий и оплеванный первым выскочившим гаером, и публика остается ко всему этому совершенно равнодушною».

Из Парижа Тургенев отзывался: «Дела происходят у вас в Петербурге — нечего сказать! Отсюда это кажется какой-то кашей, которая пучится, кипит... Освистанные Костомаров... Аксаков... Никита Безрылов... Освистанный Чернышевский. Все это крутится перед глазами, как лица макабрской пляски, а там, внизу, как черный фон картины, народ-сфинкс...»

А в целом в ответ на порывы Писемского Тургенев холодновато-молчалив, держит дистанцию. И в разговорах с третьими лицами безудержно ироничен, распускал слухи. Вот один из случаев: Писемский, по словам Тургенева, в свою бытность в Париже в 1875 году превратил, к ужасу прислуги и хозяев гостиницы, где жил, свой номер в уборную. Когда Тургенев пришел его навестить и вошел в комнату, он вынужден был убежать. (см.: «Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева: 1871–1875». СПб., 1998. С. 255–261). «Странности» поведения Писемского не раз становились достоянием анекдотов, бытовавших в литературной среде. Так, сохранился анекдот о том, как Писемский однажды пришел в гости к Тургеневу и в отсутствие хозяина, оставившего его на некоторое время одного в доме, напился пьян, плевался, так что вернувшемуся Тургеневу пришлось самому отвозить гостя домой на извозчике и нести за ним его калоши («Воспоминания о Писемском П. Д. Боборыкина» // Известия книжных магазинов Товарищества М. О. Вольф, 1901, № 5. С. 56–58).

Оставив работу в «Библиотеке для чтения», Писемский в апреле 1862 года уехал за границу. Затяжное расплевывание с «желчевиками» он надеялся разрешить в свою пользу и, рассчитывая на поддержку, встречался в 1862 году с Герценом, обратившись к авторитетному эмигранту как в Страсбургский суд, но, вопреки надеждам, поддержки не получил, был морально осужден в герценовском памфлете «Ввоз нечистот в Лондон» и назван «оплевывателем», сделавшим «дурные вещи в самом гадком смысле и направлении» («Колокол», 15 декабря 1863).

Журнальная эпопея закончилась для Писемского проигрышем в жестокой войне и разрывом с главными литературными авторитетами и идеологами нового поколения Герценым и Огаревым. Редакторы «Искры» вызвали даже Писемского на дуэль, «Современник» солидаризовался с ними. Писемский порвал связи с Петербургом и в начале 1862 г. переселился в Москву. Выброшенный на обочину всех культурных процессов, раздавленный, Писемский надолго сохранит чувство отторжения по отношению ко всему, что происходило в литературных кругах. Позднее так и не дождавшись вмешательства Тургенева, он обращается к нему с очередной просьбой, попутно характеризуя среду: «Мой дорогой Иван Сергеев<ич!> И так [в Москву] к нам Вы более не возвратились, а это грустно: мне всегда как-то легче дышится, когда вы бываете [здесь] в Москве: [по правде сказать,] очень ужь мы, здесь проживающие писатели, пооплеваны разными газетными и общественными гадинами, а Вы приедите и словно бы пооботрете и пообчистите нас...» (31 марта 1879 г.).

Все эти переживания разрывов и предательств сопровождались приступами меланхолии, ожиданием близкой смерти, что и отпечаталось в его произведениях. Многое случившееся за последние годы Писемский трактует как предательство, поэтому хроника и классификация измен самого разного толка — от нарушения церковных заповедей до извращения человеческих отношений, семейных, дружеских, социальных, — исследуется в сочинениях. Смертью или обманом заканчиваются все драмы Писемского. Князь Платон в «Самоуправцах» умирает, простив изменницу-жену. В «Просвещенном времени» героиня кончает жизнь самоубийством. Не исключено, что в таком настойчивом «проигрывании» летального исхода отразилось и автобиографическое начало, мрачная мнительность Писемского. Современники не раз оказывались свидетелями повторяющихся «прощаний» Писемского, мнимых уходов, нередко обставленных как театральное действо и спектакль. Борис Алмазов называл эти прощанья эффектными «расплевываниями» с жизнью: «А Писемский часто при мне умирал // (Раз сорок!)... Какие страданья... // Отходную с чувством над ним я читал... // А он диктовал завещанье». (Борис Алмазов. Сочинения. Т. 2. 1892. С. 20). Один из эпизодов такого театрального «умирания» описал и Лесков.

Нередко сюжеты произведений Писемского злободневны и взяты из разделов криминальных хроник. Персонажи-газетчики, темы, обсуждавшиеся в фельетонах 1850–1860-х, узнаются в художественном мире Писемского. Так, одной из завязок драмы «Хищники» можно считать «вставную» историю об аферах Андашевского, ловко провернувшего сделку с одним акционерным обществом.

Писемский искал язык, чтобы передать и свое состояние отверженного, и новую реальность. Перед ним закрылись многие двери. Отсюда ответное озлобление в прямом смысле, злободневность и, как следствие, роман-фельетон — первый в русской литературе тенденциозный антинигилистический роман «Взбаламученное море», опубликованный в 1863 г. в журнале «Русский вестник». Желчный развернутый памфлет содержал едкую зарисовку свидания с Герценом и Огаревым, а кроме того, острые сцены полного развращения нравов, разрыва человеческих отношений, грабеж, промышленные спекуляции, продажность журналистов, разложение губернской администрации. Одним словом, бюрократический Апокалипсис. Роман этот закрепил за автором репутацию изменника, провокатора, предавшего идеалы, нерукопожатного, и вызвал в «Колоколе» ответную заметку А. И. Герцена «Взболтанная помойная яма».

А сам Пиceмcкий тем временем настаивал на дoкyмeнтaльной тoчнocти изoбpaжeний: «...пycть бyдyщий иcтopик co внимaниeм и дoвepиeм пpoчтeт нaшe cкaзaниe: мы пpeдcтaвляeм eмy вepнyю, xoтя и нe пoлнyю кapтинy нpaвoв нaшeгo вpeмeни, a ecли в нeй нe oтpaзилacь вcя Poccия, тo зaтo тщaтeльнo coбpaнa вcя ee лoжь», — зaключaeт oн cвoй poмaн. С ложью надо расплеваться. Закономерно, что вcлeд зa «Bзбaлaмyчeнным мopeм» Писемский зaдyмывaeт цикл oчepкoв «Pyccкиe лгyны», о чем обстоятельно в августе 1864 года писал Краевскому: «Теперь окончена мною первая серия: Невинные врали — то есть которые лгали насчет охоты, силы, близости к царской фамилии, насчет чудес, испытываемых ими во время путешествий; далее будут: Сентименталы и сентименталки, порожденные Карамзиным и Жуковским. Далее: Марлинщина. Далее: Байронисты россейские. Далее: Тонкие эстетики. Далее: Народолюбы. Далее: Герценисты и в заключение: Катковисты...»

В последние годы Писемский, изгнанный, обреченный униженно проситься в мелкие издания, искал убежища во временах прошедших. «...его угасавшее вдохновение отдавало себя обетованиям и чаяниям масонства, уносилось за пределы того быта, который нашел в нем своего художника, своего питомца, но и своего критика» (Юрий Айхенвальд). Исторический роман «Масоны» — это тоже какая-то внутренняя конвульсия, одна из последних. За год до смерти в Москве, во время пушкинского праздника 1880 г., помятый, исхудавший, сутулый, переживший смерть сына, он произнес вялую речь о Пушкине. Эта прощальная речь, заслоненная пророческим выступлением Достоевского, осталась почти не замеченной.

Если связать все концы, то очевидна непреложная убедительность опыта и трезвого знания Писемского, оплаченного всей жизнью: «В литературе везде и всюду происходит полнейшая мерзость: все перегрызлись, перессорились, все уличают и обличают друг друга», — что и растолковал своим стилем Писемский. А. П. Чехов (в письме к А. С. Суворину от 26 апреля 1893 г.) поставил точный диагноз: «Читаю Писемского. Это большой, большой талант... Люди у Писемского живые, темперамент сильный. <...> У него все попы, чиновники и генералы — сплошные мерзавцы. Никто не оплевал так старый суд и солдатчину, как он...»