«Мне про Бродского трудно судить, потому что он кошек любил, а я собак люблю»

Разговор переводчиков Виктора Голышева и Владимира Бабкова о книге Карла Проффера

Голышев: Часть, которую переводил я, называется «Московские вдовы». Имеются в виду вдовы писателей, с одной вдовой — Надеждой Яковлевной Мандельштам — Проффер много общался. Даже не он, а они — Карл и Эллендея вместе регулярно ее в Москве посещали. С другими более официальные отношения были, я так понимаю, чуть больше с Лилей Брик, потом с женой Булгакова последней <Еленой Сергеевной>. И эти люди, Профферы, много сделали, они вытащили литературу, которая была спрятана, на свет божий.

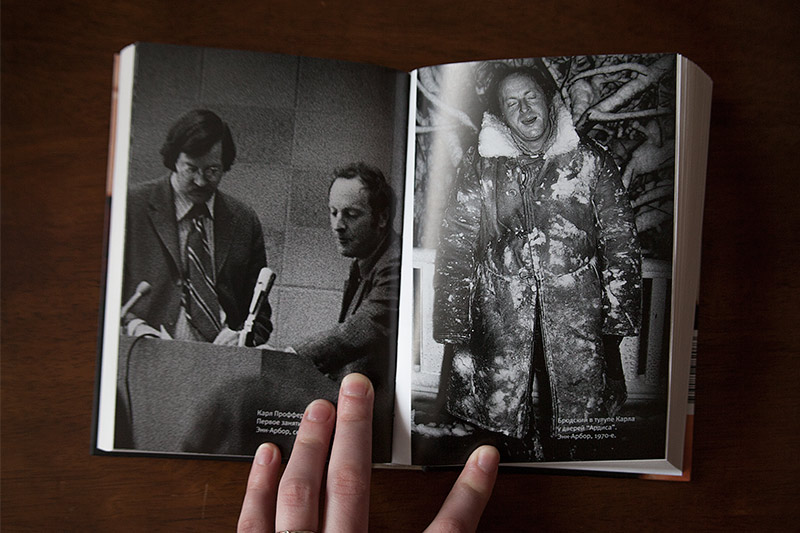

Бабков: У меня был кусочек воспоминаний Проффера о том, как он познакомился с Бродским и как с ним общался до момента эмиграции, в основном в Ленинграде. Вообще, Эллендея Проффер об этом уже рассказывала в своей книге «Бродский среди нас». Если кто-то читал ту книгу, то может в качестве дополнения прочесть и эту маленькую. Проффер не успел написать много, но зато писал, опираясь на свои заметки, сделанные синхронно в то время, когда он встречался с Бродским. Потому что он уже тогда стал понимать, что это важно, стал сохранять. И довольно много записал об этих встречах.

— В одном из интервью Виктор Петрович <Голышев> говорил, что труднее переводить человека, который понимает твой перевод. Вы не могли бы рассказать о том, как работаете над переводом в таких случаях?

Голышев: Перевожу так же, как и все остальное. Разницы никакой нет. Трудность состоит в том, что у тебя вроде как кто-то за плечом стоит и смотрит — правильно ли ты ручкой водишь по бумаге. Вот Набокова взять, я одну статью переводил всего. Но я бы не хотел, чтобы он был живой и читал мои переводы. Они, авторы, всегда будут недовольны. Не то что мы врем, но интонация отличается. Когда у тебя есть надсмотрщик, который знает русский язык, это затрудняет работу. Здесь то же самое, потому что Эллендея Проффер лучше знает русский, чем я английский. Во всяком случае, владеет им лучше. Но это тоже можно пережить. А тактики никакой нет — как все переводишь, так и это переводишь. Легкость же состояла в том, что ты знаешь предмет. Надежду Яковлевну Мандельштам я знал лично, про какие-то наброски, элементы портретные я понимаю, о чем Проффер говорил. Когда предмет знаешь, это облегчает работу.

— Был ли надзиратель, когда вы работали над этой книгой?

Голышев: Над этой — нет. Конечно, Эллендее отправлялось все, но замечаний почти не было. Но когда вот ее книжку я переводил, там было очень много замечаний, <она предлагала> какие-то более точные слова. Это не потому, что ты язык не знаешь, а по ситуации не все знаешь. А от ситуации иногда зависит оттенок, и там слово меняется какое-то.

Бабков: Я два слова добавлю. С этой книжкой действительно никаких проблем не было, но это, наверное, не тот случай, о котором вы говорите, потому что это все-таки не русский человек писал. А вообще вот я сейчас вспоминал, сколько раз мне приходилось переводить людей, знающих русский хорошо, и вспомнил, что три раза. Один раз это был нон-фикшн, что не так интересно. И два раза это были рассказы русских эмигранток, уехавших в Америку. И оба рассказа были про русских. Мне повезло с их оценкой: я как-то побаивался, наслушавшись разговоров, что авторы, знающие хорошо язык, всегда недовольны переводом, и опасался, что будут проблемы. Но мне повезло в обоих случаях, они похвалили. Но я связываю с тем, во-первых, что это были женщины. Они, видимо, мягче относятся. Одна из них даже сказала, что не только ей понравилось, но еще и ее маме. Это было очень ценно, потому что она уехала девочкой 15-летней из Магадана, а мама получше помнила, как там все устроено в Магадане. Если мама одобрила то, что у меня получилось, значит все нормально. И во втором случае автор, ее зовут Лара Вапняр, и у нее даже в The New Yorker взяли рассказ (что большое достижение), тоже вроде похвалила. Может, одно словечко поправила или два. Это было совершенно безболезненно. Когда люди уехали не год и не два назад, они немножко все-таки отрываются от русского языка, и они в общем-то сами это понимают. И разумные авторы не станут сильно драконить перевод, потому что понимают, что от почвы оторвались. Зато есть плюс, когда переводишь вещи именно про русских: можешь спокойно писать русские идиомы вроде «проще пареной репы», не задумываясь, едят ли репу в Америке, парят ее там или нет.

— Поскольку переводчик — это самый внимательный читатель, мне хотелось бы вас спросить именно как читателей, узнали ли вы что-то для себя новое о людях, о которых идет речь в книге Карла Проффера. Особенно в случае с Виктором Петровичем — там же речь идет о людях, которых вы знали лично?

Голышев: Вдову <Всеволода> Иванова я, естественно, не знал, Лилю Брик я видел один раз в жизни, когда был в 7 или 8 классе. Ничего про нее не знаю, она уже пожилая дама была. Я узнал <новое>, конечно, про Тамару Иванову и про вдову Булгакова. А Надежду Яковлевну я уже знал хорошо, она даже какое-то время жила в нашем доме в Тарусе, и нового почти ничего не узнал. Я знал, что они общались и добивались публикаций, что благодаря ей Мандельштам и вышел вообще. Она хранила в кастрюлях эти стихи, я не знал, что в кастрюлях, но знал, что все происходит благодаря ей.

Бабков: Я-то узнал побольше. Я из людей, о которых речь идет в книге, наверное, знал только одного Андрея Сергеева, переводчика, да и то шапочное знакомство было. Я не большой поклонник Бродского, надо сказать, вообще его поэзии. Но после этой книги я стал лучше к нему относиться. Не могу сказать, что плохо к нему относился. Уважал всегда. Но после этой книги он мне стал симпатичен немного.

— Почему?

Бабков: Это странная история. Бескомпромиссность подкупает, как ни странно. Я не считаю, что это вообще правильная линия поведения, никого не берусь оценивать и судить, все ведут себя как хотят. Но как-то вот это симпатично. Несмотря на то, что мне не всегда кажется правильной такая линия поведения, подкупает его искренность. Вот человек так тогда здесь жил. Иногда, может быть, сначала говорил, а потом думал, но это вызывает уважение. Потому что хоть я этих людей и не знал, но при советской власти я прожил большую часть жизни и замечательно понимаю атмосферу, но сам никогда особенно не вякал против, у меня всегда был пассивный протест: уйти в дворники, чтобы тебя не трогали. А тут люди активно протестовали. Это интересно.

— Поэт Виктор Соснора вспоминал, как на даче то ли у Бриков, то ли где-то еще, возник импровизированный турнир между ним и Бродским. Они читали достаточно долго свои произведения, и потом все голосовали. Выиграл тогда по голосам Бродский, и Лиля Брик возмущенно сказала, мол, вы ничего не понимаете, на самом деле поэт здесь один, а второй явно ему проигрывает. Как вам кажется, почему именно линия Бродского занимает такое доминирующее положение в современном читательском представлении?

Голышев: Насчет Лили Брик, мне кажется, что Соснора как производное от футуристов, естественно, ей был важнее после Маяковского. А так у нас вообще есть привычка назначить одного генерала, чтобы был главный. Вот выбрали Бродского. И уже разрыв непропорциональный с другими поэтами. Он стихи писал, не цензурируя себя, там ощущения были такие же, как у очень многих людей его поколения. А дальше как повелось. Я помню, когда мой сын в школе учился, еще в прошлом веке, около восьмидесятых годов, я с удивлением увидел, что многие ребята открыли для себя Бродского. Потому что у него все время такое, мне кажется, столкновение с обществом. Стоическое такое состояние, которое молодых людей устраивало. Не революционеров, а обычных людей, которым не нравилось, что происходит. Ему мир не нравится вообще, Бродскому, он тяжелый для него. Но он мрачный стоик в стихах, это не значит, что он весь такой сам был. Он и поесть любил, и дам любил.

Бабков: Мне по делу почти нечего добавить. У меня плохо вообще со стихами, то есть, я плохо знаю поэзию XX века. Мне Пушкин все равно больше всех нравится из русских поэтов, которого Бродский как раз не любил, хотя, может, это бравада была. Мне просто непонятны люди, которые не любят Пушкина, честно сказать, это какое-то совершенно другое устройство мозгов. Мне вообще про Бродского трудно судить, потому что он кошек любил, а я собак люблю. Вот есть какие-то совершенно психологически несовместимые вещи. Как инопланетяне в каком-то смысле.

Голышев: Он не не любил Пушкина, он считал, что Баратынский лучше.

Бабков: В отрывке, который я переводил, написано, что он заявил Профферу, что не любит… Да, Баратынский главный, а Пушкина, Проффер пишет, он не любил никогда. Я понимаю, что он мог просто в конкретном разговоре так сгустить краски: Баратынский — это во, а Пушкин ваш — это во… Поскольку он любил ругнуть как следует.

— Насколько отличается перспектива Проффера как представителя совершенно другого общества? Что из себя представляет Бродский в перспективе обратной, не российской?

Бабков: Я не знаю; какая нам разница? Мне, честно говоря, не очень было интересно, что там Проффер думает про Советский Союз. Мне из этой книжки было интересно извлечь то, чего я не знал про эту публику, про которую он пишет. А как у американцев устроены мозги, как они нас понимают… Мне давно известно, что они нас как-то иначе понимают, но, конечно, Проффер лучше понимал. Потому что через книжки, конечно, все-таки лучше можно понять. А вот если в каком-нибудь американском фильме попадается что-нибудь про русских, это просто туши свет.

— Я не про русских вообще, а про отдельных художников. Как они встраиваются, какая перспектива для их творчества, для их личности?

Бабков: Довольно кислые перспективы встраивания наших людей туда. Но Бродскому это в какой-то степени удалось, но на самом деле у нас, конечно, он все равно знаменитее, чем у них, правильно? Так что он встроился, но так, условно говоря, все равно остался русским.

Голышев: Так стихи вообще трудно переводить. Там Пушкина не перевели и, наверное, никогда не переведут. Это должен быть другой Пушкин на английском языке, такой же большой человек, но он будет свои дела делать, а не переводчиком работать. Конечно, стихи Бродского они не могут вполне оценить. Я читал по-английски его стихи, как ценитель английской поэзии я никто, но понятно, что оценить им это очень трудно. Легче прозу оценить. «Мастера и Маргариту» или «Доктора Живаго». И конечно, он здесь гораздо больше места занимает, потому что он очень к языку привязан здешнему. Там он стал другие стихи писать, вроде без рифм, и не то что бы повествовательные, но более устные. Но все равно он знаменитым стал, я думаю, не только благодаря стихам, а благодаря биографии, то есть Фриде Вигдоровой и записи суда. И потом он очень много эссе там написал, и вот это уже все читают. Когда-то приезжал английский поэт Питер Портер, и он сказал, что стихи Бродского — нет, а вот эссе — да, замечательные. И там вообще стихи потрясти не могут, это у нас такая литературоцентричная жизнь, поскольку ничего другого не было толкового в этой стране, кроме науки и литературы.

— (Вопрос из зала.) По ощущениям, литературный переводчик — это игрок-одиночка, а у вас сложилось сотрудничество. Как вы работаете? Редактируете ли вы друг друга, или каждый ответственен только за свою часть? И вообще, сколько черновиков?

Голышев: У меня только беловики есть.

Бабков: Мы в паре не работаем, как Ильф и Петров или братья Стругацкие. Каждый свое все равно переводит. Когда у нас получаются переводы под одной обложкой, это либо разные книжки, как сейчас, либо одна книжка, но куски-то все равно каждый переводит свои. Мы просто потом читаем друг друга, и все. Ну а сложилось наше сотрудничество так, что я в какой-то степени ученик Виктора Петровича, я к нему на семинар ходил, с этого начиналась моя биография переводческая, и подсовывал ему свои переводы. Так постепенно поближе познакомились, и все. Но это не совместная работа, это все равно отдельно. Я не понимаю, как работают переводчики, которые переводят в паре, вот я знаю, что есть американская пара известная, где там жена, по-моему, русский знает, а муж вообще не знает русского, а только по подстрочнику жены сочиняет английский. Я забыл, как их фамилия, они много чего переводили — классику, и Достоевского, и много кого. Но это совершенно, на мой взгляд, дикая деятельность, я не понимаю, как это возможно.

Голышев: Нет, над текстом вдвоем работать — это, конечно, большая потеря времени. Мы действительно переводили одну трилогию вдвоем. Но первый том я делал один, второй — Владимир Олегович, а третий мы пополам переводили. Когда человека знаешь — и он меня знает, и я его знаю, — у нас подход примерно одинаковый. Может, иногда он глагол несовершенного вида напишет, а я глагол совершенного вида.

Бабков: Причастия. У глаголов мы все-таки вид один выбираем…

Голышев: Вот и вся разница. И там, чтобы это замазать, я где-то ставил, как у него, а он ставил, как у меня. Так что в этой каше уже ничего отличить нельзя было. Я довольно много переводил на двоих. Иногда времени нет, требуют быстро. Иногда целую книжку, скажем, шестнадцать листов, лень переводить, потому что она не такая хорошая, лучше восемь листов. В отличие от Владимира Олеговича, я с несколькими людьми работал.

Бабков: Я тоже кое с кем, вот с Мотылевым, помню.

Голышев: Да, мы втроем. Но у нас меньше сходства. Он более упрямый человек. Мы не редактировали друг друга. Читали, да, когда успевали.

1/3 2/3

2/3  3/3

3/3

— (Вопрос из зала.) С какими вещами из мемуаров Проффера вы согласны, а с какими не согласны ?

Бабков: Не мое дело соглашаться или не соглашаться. Я вижу, как человек думает, и это перевожу. Когда ты переводишь, ты вообще притворяешься автором, как-то не очень думаешь про себя. Как актер перевоплотился, и все, там уже конфликта интересов быть не должно.

Голышев: Если ты не согласен, ты просто не берешь это переводить. Это не относится к Профферу, там факты. Насколько я мог судить, я мог судить по Мандельштам, ничего неправильного там не было. А в прозе, если ты видишь, что человек по-другому на людей смотрит или на место, ты просто не возьмешь это переводить.

Бабков: Если сильно по-другому, то не возьмешь. Если это против шерсти, что называется. Если это просто другой человек, но он тебе симпатичен, то возьмешь, конечно. Он может при этом по-другому совсем думать.

— Если перевод похож на игру актера, то есть же и другая техника, когда вы спорите со своим персонажем, когда есть дистанция, и вы показываете свое отношение?

Бабков: В переводе, по-моему, это невозможно. Читателя же интересует автор, а не мнение переводчика об авторе.

— Но мнение же может быть высказано в языке.

Бабков: Не надо. Не надо ничего высказывать в языке, кроме того, что автор хотел высказать. Ну, по возможности.

Голышев: Насчет актерства я всегда думал, что это да, перевод — это отчасти актерство, только ты не можешь ни руками ничего делать, ни голос повышать. Ограничена тридцатью двумя буквами вся твоя предприимчивость. Значит, становиться в стороне от автора невозможно. Это может Брехт так относиться к своим сюжетам, но у переводчика вторичная профессия. И ты или подчиняешься, насколько можешь, или, когда не можешь, плохой результат обычно. Получается фальшивка. Насколько можешь, ты подчиняешься. Ни в коем случае ты не стоишь отдельно и не говоришь: «Какой хреновый писатель». Хотя бывает такое, да, что хреновый, но все равно стараешься…

— Что-то с этим сделать?

Голышев: Сказано нескладно, темно сказано — бывает такое.

— И что вы делаете в таких случаях, когда темно сказано?

Голышев: Стараюсь.

Бабков: Чуть-чуть проясняешь. Если хорошо к автору относишься, а так бывает, когда переводишь, то, в общем, немножко иногда ему помогаешь, да. Если уж он что-то просмотрел, не делаешь этого просмотра, не повторяешь. Если это не академическое издание, где нельзя ничего трогать, никаких ошибок, потому что они имеют историческую ценность, — конечно, поправить можно.

Голышев: Ну да. Это еще ответственность перед здешними людьми, чтобы они фразу могли прочесть. А то может так получиться, что она вообще будет лишена смысла. Если там непонятно написано, ты должен это как-то передать. Вот тогда начинается интерпретация. Это зараза, самое проклятье перевода, когда не понимаешь, что написано, и свою версию писать. Это очень, слава Богу, редко бывает.

— (Вопрос из зала.) Вопрос про книгу Эллендеи Проффер. На мой взгляд, исключительно вместе их надо читать, они очень хорошо друг друга дополняют, «Бродский среди нас» и «Без купюр». Когда вы ее переводили, вы были дружны с Иосифом Бродским, было у вас чувство, что она абсолютно точно передала его образ?

Голышев: Я тогда в середине книжки пожалел, что я за это взялся. Он там так нехорошо изображен. Я его в плохом виде никогда не видел. Нехорошо не в смысле физическом, а так. Но дело в том, что я знаю, что она пишет правду. Она ничего не выдумывает. Он не всегда ангел был. И я пожалел не потому, что неправильно написано, а вроде он был знакомый, как-то его подводишь, что ты какую-то нехорошую вещь про него сказал. Но уже когда полкнижки, то поздно назад ехать.

— Чем, на ваш взгляд, отличается профессия переводчика сегодня в России от профессии переводчика тридцать лет назад?

Бабков: Она отличается тем, что профессии сейчас нет такой, вот и все. Тогда была профессия переводчика литературного, сейчас ее нет. Ну если негров не считать — есть какие-то люди, которые тонны макулатуры быстро переводят. Кто-то получше, кто-то похуже, но я не знаю, это называется профессией или нет. Это какое-то мучительное выживание, по-моему. А тогда можно было это делать так, как это надо делать. Как следует. Сейчас на это не проживешь, если как следует делать.

Голышев: Профессии ни для кого нет, да, действительно. По-моему, один Мотылев, наш бывший соавтор, может на это жить. Жить на это стало нельзя. Раньше было что плохо? Когда я начинал, был клан довольно узкий, который все переводил. У нас довольно мало книжек выходило тогда. И туда очень трудно попасть было. Помню, я познакомился с каким-то парнем, уже взрослым мужиком, который переводил с немецкого. Он мне говорит: «Я не дождусь, когда они умрут наконец» — те, которые все заняли. Кашкинская вот эта компания <школа перевода Ивана Кашкина — прим. ред.>. Я подумал: «Ты из-за своей вонючей книжки хочешь, чтобы кто-то умирал?» Но реальность была такая. Для него она была такая. Для меня она такая не была, но это еще от везения зависит. А потом ты переводишь... Ну, Владимир Олегович и я, мы переводили то, что мы хотели. И за это можно было получить деньги, небольшие, но жить можно было. А сейчас, по-моему, на эти деньги жить нельзя — можно жить, только если ты будешь строчить со страшной силой. А это отрава, если ты плохую книжку переводишь, это отрава. Ты просто тратишь время жизни своей неизвестно на что. Ни удовольствия нет, ни пользы автору. Я уж не говорю про читателей. Так что сейчас профессии нету. Но ее, знаете, нигде нет. На Западе тоже, в Америке нет. Может, Герни, который переводил «Мертвые души», или Констанс Гарнетт, которая перевела полностью русскую литературу, на это жили. А вообще там переводят профессора, русисты, им надо входить в науку, и это один из способов. Поэтому они переводят там по десять раз одно и то же. «Котлован», по-моему, уже четыре раза переведен. А уж сколько раз «Мастера и Маргариту»… И мы пришли к тому же, только с худшими заработками.

— Вы упомянули Кашкинскую школу. Как обстояло дело с переводческим истеблишментом во времена, когда вы начинали? Можно ли было работать по другим правилам перевода? И, соответственно, есть ли какая-то линия, продолжающаяся от этой школы сегодня?

Голышев: В школе или чуть постарше все читают их переводы. Они довольно очищенные. Там никого жаргона не было. Это был не XIX век, потому что словарь-то новый, но в принципе очень «не бей лежачего». И они хорошо понимали русский язык, и, вообще-то, большей частью классные были переводчики. Первый сорт. Были более знаменитые вроде Калашниковой, Волжиной. И менее — вроде Хомской. Просто она менее агрессивна была в нахождении работы. Я думаю, что осталась основа правильного подхода — мы должны переводить точно, не надо отсебятины. Французы по-другому переводят. Я думаю, что основа все-таки заложена была. Потом было следующее поколение, уже в 1960-е, в 1970-е годы, второй переводческий коллектив. Первый переводческий коллектив у Кашкина. Второй переводческий коллектив, они уже более разнообразные были. И как-то стало больше разнообразия в литературе, больше допустимого. Очень строгий отбор был там. Драйзер в лучшем случае, Митчел Уилсон. Джек Лондон. А потом стала более разнообразная литература, переводчики моего возраста и постарше более разнообразными стали. Если Хинкиса с Сорокой сравнивать, они как будто из разных стран. Оба хорошие переводчики, замечательные, но единообразия уже не было.

Бабков: Все правильно, конечно. Сейчас очень много приходится изучать классических кашкинских переводов. Мы оба преподаем в Литературном институте, и мы там занимаемся тем, что студенты переводят, потом мы все вместе редактируем и изучаем те переводы, которые есть. Поэтому приходится внимательно смотреть, уже под увеличительным стеклом, на всех авторитетов. Действительно, цельность там есть, именно вот то, что называется советской школой перевода, это ощущается. Вот эта база, XIX век языка литературного. Тепличность этого языка, общие приемчики просматриваются. Они все знают, что вместо «дюжина» надо написать «десяток». Поскольку они все общались, это кто-то придумал и одобрили коллективно. Сравниваем, скажем, «Приключения Тома Сойера» — есть в переводе Чуковского и Дарузес. И видно, что у Дарузес есть приемчики, которых у Чуковского еще нет, хотя Чуковский хороший переводчик и все у него с русским языком в порядке, естественно. Но вот видно, что что-то придумано было после него. А сейчас просто очень большая пестрота и одной доминирующей линии нет. У нас разница в поколении, но большой разницы в подходе нет к этому делу. И преподаем мы в одном духе. А поскольку мы кого-то все-таки из Литинститута выпускаем, каких-то несчастных людей, которые переводу вроде обучились, и хотя очень мало кто из них потом переводит, но все-таки, может, кто-то застрянет и будет тоже линию продолжать.

Голышев: Могу я два слова добавить? Владимир Олегович говорит, что мало кто переводит. Переводят сумасшедшие, которые любят это дело. Люди работают где-то, где зарабатывают деньги, и параллельно переводят, потому что они это дело любят. Мы еще могли как-то этим зарабатывать. А они уже точно не могут. Это только отъем времени за счет любви.

— Есть ли классические советские переводы произведений американской или английской литературы, которые сегодня настоятельно нуждаются в новом переводе, потому что язык, или подход, или мироощущение, в языке выраженное, устарели и не отвечают сегодняшнему дню?

Бабков: Мне кажется, что есть книги плохо переведенные, но сказать, что там что-то устарело или подход изменился, — это все недостаточные причины. Если хорошо переведено, давно, но очень хорошо, — не надо, по-моему, заново переводить. Если плохо переведено, хоть давно, хоть сейчас, — лучше перевести. Конечно, такого полно. Книг, плохо переведенных, больше, чем хорошо переведенных.

Голышев: Я согласен. Есть книжки плохо переведенные, есть переведенные вроде хорошо, но там… ну, скажем, жаргон грубый нельзя было всунуть, да? Например, «Над пропастью во ржи». Там герой в какой-то охотничьей шапке ходит, хотя явно он ходит в бейсболке, которых тогда в России не было. Но стоит ли из-за этого переводить — не знаю. Думаю, что, поскольку эту книжку читают все дети, не стоит. Да и Райт-Ковалева довольно способная женщина была, не факт, что ты лучше переведешь. Вообще, это большая зараза — по второму разу переводить. Не знаю, как Владимиру Олеговичу, а мне пришлось раз, и это мучение.

— А что вы переводили?

Голышев: «Уайнсбург, Огайо» переводил, но не все. Тех переводчиков, кто еще живой был, Литвинова, потом которая в Англию уехала, и Нина Бать, которая жила в Риге, я их рассказы не переводил. А остальные переводил, и это очень неприятная задача — перевести лучше, чем там. Я рассказ переведу, потом смотрю у них. Задача перевести лучше, чем кто-то — это безобразная задача. Это не бег на сто метров. И потом, скажем так, рассказ Набокова «Знаки и символы» переводили трое людей, которых я знаю. И когда студентов спрашиваешь, какой перевод лучше, у всех разные мнения. Все вроде сносные переводы, но мне один больше нравится, а другим другой больше нравится. Так что, если там нет ошибок, если не было сильной цензуры, то зачем? Стареет и книжка сама, не только перевод стареет. Ты будешь обновлять Марка Твена, что ли?

— (Вопрос из зала.) Но Сергей Борисович Ильин перевел же заново Тома Сойера и Гекльберри Финна?

Голышев: Это надо о себе много понимать.

— (Вопрос из зала.) А как вы относитесь к переводу «Гарри Поттера» Маши Спивак? Вы же тоже его переводили?

Голышев: Владимир Олегович лучше знает.

Бабков: Нет, не лучше я знаю. Только отрывки какие-то попадались, в интернете, я их видел, читать не читал. Не очень тактично оценивать другого переводчика, который переводил те же книжки, что и ты. Пусть это кто-то другой делает. Критики или читатели.

Голышев: Ваше поколение научилось. Раньше они очень строго друг к другу относились, а у нас, видимо, такая ситуация скучная, что еще друг друга критиковать — это вообще не лояльно.

— (Вопрос из зала.) Возвращаясь к Профферам, книги издательства «Ардис» какую-то роль сыграли в вашей жизни?

Голышев: Очень мало соприкасался. Но, естественно, они Бродского издали несколько томов, я уже не помню сколько, серенькие книжки. Они мне достались. Но я, грубо говоря, до этого читал все. Русского почти ничего не читал я, потому что большую часть того, что меня интересовало, я читал раньше. Чаще всего в виде рукописей. Но «Котлован» я первый раз прочел, да, в «Ардисе», переслали мне, двуязычный был «Котлован».

Бабков: Я просто не помню, какой-то тамиздат, самиздат я читал. Помню, «Дар» Набокова прочитал практически за одну ночь, засыпая и все равно водя глазами по строчкам. Но где это было издано, я не обращал внимания просто, некогда было. «Москву-Петушки» я просто перепечатанной прочел, и я ее сам перепечатал тоже потом. Так вдохновился, что перепечатал уже в двух экземплярах, один приятелю подарил, другой себе оставил.

— (Вопрос из зала.) У меня такой вопрос к Виктору Петровичу. Есть воспоминания Петра Вайля, приятеля Бродского, и там был небольшой эпизод описан, что, когда Вайль принес Бродскому перевод некоторых его сочинений, очень волновался, Бродский посмотрел, сделал буквально пару поправок и говорит: «Ну, да, так хорошо... Нет, ну если по большому счету, то все нужно переписать». Вайль говорит: «Да вам вообще нравятся чьи-либо переводы?» — «Нет, ничьи не нравятся». — «А как же Голышев?» — «Ну слушайте, это совсем другое дело, когда я ему говорю, что нужно вот тут и вот тут поправить, он знаете, что мне отвечает? „Знаешь, что, иди-ка ты на”». Хочется услышать ваш комментарий по этому поводу.

Голышев: Он мог так сказать вполне, а я ему никогда бы так не сказал, не из уважения, а просто он мой приятель, и я обычно приятелей не посылаю на три буквы. Насчет того, что «никто не нравится», это неправда, потому что, действительно, я посылал две статьи ему. Эссе «Меньше единицы», он посмотрел первые две страницы, сделал два замечания. Он говорил, что не надо издавать, потому что это не для наших писано, а писано для американцев, а я говорю, все равно, может, интересно здесь будет, и послал текст, и он сделал два замечания, а потом написал, что «я все равно буду морщиться, интонация не та». А я это и без него знал, что она не та. А если будешь метаться между собой и им, ему подражать, ставить глагол на последнее место, как он делает, то у тебя это нескладно получится, потому что ты так не привык. Он любит, чтобы глагол стоял в конце. Такая немецкая история. У него интонация более отстраненная, а у меня как бы другая была, поближе к человеку. Ты сильнее тычешь в читателя пальцем, а он стоит отдельно, это я все понимаю. Взрослые не хотели переводчики его трогать, именно из-за надсмотрщика. А потом перевела его дама по фамилии Касаткина, и он даже звонил в два журнала здесь, давал добро, что это хорошие переводы. Его еще переводил Сумеркин, который сидел тоже в Нью-Йорке. И там они сидели, и Бродский просто над ним стоял — в переносном смысле… и все равно был недоволен. И такую историю он мог рассказать, но мог рассказать для красного словца.

С 11 по 29 апреля в Москве и Санкт-Петербурге пройдет серия встреч с Эллендеей Проффер Тисли. Расписание можно найти здесь.