«Меня упрекали в том, что я превратил Пушкина в постмодерниста»

Научная биография филолога Олега Проскурина

Были ли у вас сомнения насчет того, какой факультет выбрать?

Я люблю литературу с детства, но до десятого класса колебался, на какой факультет мне поступить, исторический или филологический. Вопрос решился довольно случайно. В последних классах школы мы с одноклассниками издавали тайный литературный журнал. В поисках вдохновения я как-то во время прогулки записался в библиотеку № 2 на перекрестке Гоголевского бульвара и бывшего Калининского проспекта. Там я стал читать комментированные книжки издательства «Academia» (преимущественно мемуары XIX века), потом пошли Тынянов, Эйхенбаум («Мой временник»), их ученики. Тогда я и решил: буду заниматься литературой. Выбор подкреплялся еще и тем, что долгое время я был уверен, что литературоведение — самое интересное занятие из возможных. И ведь действительно: самые яркие интеллектуальные силы были сосредоточены тогда именно в филологии. Как раз примерно в то время, когда я размышлял над своей будущей судьбой, Венедикт Ерофеев сказал, что сейчас у нас лучшая проза — это сочинения М. Л. Гаспарова и С. С. Аверинцева.

Я поступил на филологический факультет МГУ в середине 1970-х годов — в удачное время, потому что там был короткий либеральный период. В течение нескольких лет деканом был романист Леонид Григорьевич Андреев. Его уход совпал с завершением «либерализма», а для меня — с защитой диплома. Незадолго до этого в СССР с последним визитом приезжал Роман Якобсон. Он прибыл на конференцию в Тбилиси, посвященную искусственному интеллекту, а по пути остановился в Москве, и его попросили прочесть лекцию в МГУ. На лекции, разумеется, был аншлаг. Но после нее Леонид Григорьевич Андреев был немедленно смещен: дескать, страшного врага пустили в святая святых. Дальше в университете начался мрак, который продолжался довольно долго.

В пору моей учебы предметы лингвистического цикла, которые нам преподавали, были гораздо интересней, чем литературоведение. Я рад тому, что имел возможность посещать лекции Михаила Викторовича Панова по фонетике и Бориса Андреевича Успенского по истории русского языка (из его курса потом выросли знаменитые книги). По кафедре русского языка числился и курс Александра Павловича Чудакова, называвшийся, кажется, «Введение в стилистику», но на самом деле представлявший собой историю изучения поэтики. Все эти лекции были совершенно не похожи на те лекции по литературоведению, которые нам тогда читали. Литературоведение было по большей части «советское», и я его прогуливал. Но у нас на факультете существовал своего рода интеллектуальный центр, так называемый «Турбинский семинар», вел его Владимир Николаевич Турбин — фигура во многом драматическая, если не трагическая. Это был харизматичный человек не совсем на своем месте.

Турбин был замечательным критиком; в 1960-е годы он вел в одном из журналов рубрику под заголовком «Размышляет Владимир Турбин». Известна его большая роль в биографии Михаила Михайловича Бахтина — Турбин способствовал его переселению в Москву. И сам себя он считал бахтинистом, хотя это был очень своеобразный бахтинизм. Владимир Николаевич был человеком яркого метафорического мышления, и не только на литературу, но и на жизнь смотрел как на взаимодействие «жанров». Он почему-то называл это «социологической поэтикой» и призывал заниматься этим своих студентов. Студенты сопротивлялись. Закончилось все плохо: Турбин закрыл семинар в самый разгар своей деятельности (потом возобновил, но много позже), как он заявил — из-за «методологических расхождений с учениками». Это было достаточно драматично само по себе, но еще и потому, что некоторым студентам пришлось искать нового научного руководителя буквально за несколько месяцев до защиты.

Он был вашим научным руководителем?

Да, но диплом я писал уже не у него, как и большинство моих друзей. Я писал его у Александра Анатольевича Илюшина. Он тоже был человек очень яркий и тоже немного не на своем месте. Илюшин был блестящим поэтом, этаким «архаистом-новатором», который выбирал очень специфические формы для реализации своего таланта. Он создал поэта Батенькова, под маской которого выпустил свои стихи, по-настоящему замечательные. Да и его перевод «Божественной комедии» силлабическим стихом — это ведь тоже не столько перевод в строгом смысле, сколько поиск новых поэтических форм под маской Данте…

Вокруг турбинского семинара сгруппировалось большое количество людей разных возрастов, он стал центром некоего неформального содружества, участники которого оказали на меня гораздо большее влияние, чем университетские преподаватели. Самые младшие в этом содружестве были студентами второго курса, как я, а самые старшие — людьми аспирантского возраста. Так или иначе, с этим семинаром были связаны люди, имена которых сейчас на слуху: Алексей Михайлович Песков (к сожалению, покойный), Вера Аркадьевна Мильчина, Андрей Леонидович Зорин, Сергей Николаевич Зенкин (он не был непосредственным участником семинара, но примыкал к нему), ну и многие другие. А самым ярким и многообещающим студентом тогда был Андрей Семенович Немзер. Деятельность этого содружества вышла за пределы турбинского семинара, на его основании создалась так называемая проблемная группа, которую студенты придумали сами, а легальной «крышей» для нее, позволявшей собираться и делать доклады, стало так называемое научное студенческое общество. На заседаниях общества серьезное часто мешалось с игрой: в архиве Веры Мильчиной должны сохраниться протоколы заседаний, которые она сама и составляла с присущим ей язвительным юмором. Общение с этими людьми оказало на меня очень большое влияние: они были более образованными, чем я, и я старался подтягиваться к их уровню.

Кто еще оказывал на вас влияние?

На втором курсе у нас начинались спецсеминары, и я записался сразу в два. Один, турбинский, был очень знаменитым, и я боялся, что меня туда не примут. Поэтому я на всякий случай записался и во второй семинар, которым руководил Сергей Михайлович Бонди. Ему уже было 86 лет, и семинары он проводил у себя дома. Я, конечно, о нем знал кое-что, еще в школе читал его комментарии к популярным изданиям Пушкина; кроме того, я знал его с другой стороны: в воспоминаниях Шкловского «Жили-были» в связи с ОПОЯЗом упоминался «белокурый Бонди», от которого все ждали новой замечательной книги по стиховедению. Добавлю от себя, что этой книги он так не написал, и, видимо, в самой фразе Шкловского заключена шпилька. Бонди был человеком устного жанра, и 90% его наследия устное. В общем, я знал, что он пушкинист, стиховед и текстолог, но мне казалось, что это не так интересно, как то, чем занимались у Турбина. Никакого «методологического влияния» Бонди на меня тогда не оказал, хотя сейчас я иногда с гордостью говорю как бы между прочим, что учился у Бонди. Для новых поколений это, наверное, звучит примерно как «ученик Тихонравова». Но само посещение этих семинаров сыграло бесспорную роль в моем развитии. Сергей Михайлович часто отвлекался от предмета наших занятий и рассказывал биографические анекдоты, в которых содержался заряд взрывной информации. Например, рассказ он мог начать так: «Когда Мейерхольд с моим братом Юрой придумывали биомеханику…», «Когда мы жили на одной даче с Федором Сологубом, я сказал ему, что…». Батюшки, на одной даче с Сологубом!.. Дальше шел рассказ о том, как Бонди сказал Сологубу, что в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» есть такие строчки, которые по своему качеству ничуть не уступают лучшим лирическим стихам Пушкина. На что Сологуб ничего не сказал, ухмыльнулся и начал наизусть читать именно те стихи, которые Сергей Михайлович подразумевал:

Там за речкой тихоструйной

Есть высокая гора,

В ней глубокая нора;

В той норе, во тьме печальной,

Гроб качается хрустальный…

Или такое начало: «Когда Александр Блок пригласил меня на чтение драмы „Роза и крест”…». Для меня это звучало примерно, как если бы он сказал: «Когда Пушкин пригласил меня на чтение „Бориса Годунова”…». В этом смысле семинар Бонди оказался для меня важен. Он был живым свидетельством той культуры, которая казалась навсегда утраченной и воспринималась почти как миф.

Бонди — известный текстолог, а какие отношения с этой наукой сложились у вас?

Раньше я вообще никогда не думал, что буду всерьез заниматься текстологией. Это вышло довольно случайно. Не так давно, уже в нынешнем столетии, меня пригласили участвовать в проекте «Сочинения Александра Пушкина». Это такая серия репринтных прижизненных изданий сочинений Пушкина с большими историко-литературными комментариями. Когда я начал работать над комментариями, пришел к выводу: чтобы понять текст, я должен понять то, как он рождался и эволюционировал. Я стал этим заниматься и с изумлением обнаружил, что мы, в общем-то, часто читаем тексты, которых Пушкин никогда не писал. И после этого я заключил, что роль текстолога в культуре не меньше, а, пожалуй, гораздо больше, чем роль теоретика литературы, который задает нам модели и направления в восприятии текста. Поль де Ман, Юрий Михайлович Лотман или Геннадий Николаевич Поспелов учат нас «правильно» читать тексты. А текстологи не говорят, что они нас учат читать, они просто безмолвно направляют наше чтение. Мы читаем тексты, во многом «сделанные» текстологами. Вот только один пример. В финале «Бахчисарайского фонтана» есть такие строки:

Чью тень, о други, видел я?

Скажите мне: чей образ нежный

Тогда преследовал меня

Неотразимый, неизбежный?

Марии ль чистая душа

Являлась мне, или Зарема

Носилась, ревностью дыша,

Средь опустелого гарема?

Дальше — переход в личный план повествователя:

Я помню столь же милый взгляд

И красоту еще земную,

Все думы сердца к ней летят,

Об ней в изгнании тоскую…

Безумец! полно! перестань,

Не оживляй тоски напрасной,

Мятежным снам любви несчастной

Заплачена тобою дань —

Опомнись; долго ль, узник томный,

Тебе оковы лобызать

И в свете лирою нескромной

Свое безумство разглашать?

Фото: grafskaya.ru/vnikitskom.ru

Эти строки входят во все современные издания Пушкина, но они никогда не печатались в его прижизненных книгах. Вместо этих строк во всех изданиях стояли только «Я помню столь же милый взгляд…» и многоточия. В письме Вяземскому Пушкин сообщал, что он исключил из поэмы то, что он «не хотел выставлять перед публикою». Литературоведы-текстологи заключили, что, поскольку Пушкин выпустил эти строки из нелитературных, биографических соображений, значит их надо вернуть в текст. Сначала в так называемом Большом академическом собрании квадратные скобки вокруг слова «Безумец» хотя бы напоминали о том, что стихи заимствованы из рукописи. Затем скобки исчезают — и вот мы уже читаем эти стихи как аутентичный, «дефинитивный» пушкинский текст. Между тем Пушкин всю эту утаенную любовь конструирует….

Лотман тоже писал, что это было важно для создания литературно-биографического мифа Пушкина.

Именно. Самое главное, что история текста позволяет увидеть ход этого конструирования. Пушкин сообщает Бестужеву, что он суеверно — то есть слово в слово — перекладывал в стихи рассказ молодой женщины (в которую, как следует из другого письма, он был без памяти влюблен). Если же мы обратимся к рукописи, то увидим, что Пушкин по ходу работы менял сюжет, вводил новых героев, далеко уходил от первоначального замысла. Ни о каком суеверном переложении рассказа речи быть не может. Более того, изучение рукописей показывает, что почти до последней стадии работы над «Бахчисарайским фонтаном» в роли рассказчика, якобы сообщившего поэту «печальное преданье», выступал… мужчина! И только уже завершив поэму, Пушкин начинает создавать вокруг нее миф о тайной любви. Этот миф оказывается частью литературного проекта. Частью проекта оказывались и изданные стихи: многоточия заставляли читателя предполагать за ними строки куда более интимные, чем те, что были написаны Пушкиным в действительности. То есть, вопреки заключению текстологов, соответствующие строки были опущены Пушкины не по биографическим, а по литературным причинам. И это только один пример из множества!.. Текстология, как мне кажется, сама должна стать предметом многостороннего эстетического, исторического и даже политического научных исследований.

Вернемся к разговору о ваших учителях?

Давайте. По-настоящему большую роль в моей биографии сыграл Юрий Михайлович Лотман — и в академическом плане, и в общечеловеческом. Со второй половины 1970-х годов мы с коллегами стали ездить Тарту на студенческие конференции. С этими конференциями связано множество моих знакомств, продолжающихся и по сей день. Но, конечно, самым главным и самым манящим была личность самого Лотмана: тогда Юрий Михайлович находился на пике популярности и в апогее своих творческих возможностей. Всем было интересно послушать, что он скажет о том или ином докладе, и он говорил обо всех. Один раз его прямо посреди обсуждения докладов вызвали к телефону, и это была настоящая травма для человека, который не смог услышать его комментарий… В то время закончился классический структурализм, Лотман тогда занимался преимущественно семиотикой культуры, и при этом в работах 1970-х годов он сумел соединить передовую теоретическую мысль с мастерством рассказчика. В этом отношении вершиной стал, конечно, комментарий к «Евгению Онегину», сделавший имя Лотмана знаменитым далеко за пределами круга читателей-филологов.

Что в Тарту было замечательно и чего не было в Московском университете — сочетание атмосферы подлинной науки и игры, причем во всем этом принимали самое активное участие не только студенты, но и профессора. Шарады, остроты и тому подобное пронизывали тартуский культурный быт. Там же состоялась и знаменитая дуэль между Юрием Михайловичем Лотманом и Вадиком Рудневым, ныне известным теоретиком культуры и философом, а тогда студентом. Если кратко, это был теоретический диспут по вопросам стиховедения между учителем и учеником, возникший на конференции и переросший в настоящую, хотя и необычную дуэль. Руднева вызвал Юрий Михайлович, секундантами были я и Андрей Немзер, мы придумали род оружия — каждый должен был написать на противника эпиграмму онегинской строфой. В итоге мы признали, что противники друг друга одинаково успешно убили, потому что у Юрия Михайловича получилась очень остроумная, едкая эпиграмма, а Вадик на большом листе просто нарисовал метрическую схему онегинской строфы под заголовком «Памяти незабвенного учителя» и под общий хохот продемонстрировал этот некролог…

А после был Вадим Эразмович Вацуро, которого я заочно знал еще с юных лет. Школьником я прочитал его книгу «Сквозь „умственные плотины”. Очерки о книгах и прессе пушкинской поры», написанную совместно с М. И. Гиллельсоном, и эта книга меня поразила богатством материала и увлекательностью изложения. Лично с Вадимом Эразмовичем я познакомился в ту пору, когда начал работать над диссертацией и впервые приехал в Пушкинский Дом. Он был талантлив и необыкновенно обаятелен. С тех пор между нами установились если не дружеские, то теплые человеческие отношения. Скоро меня пригласили для подготовки двухтомника «Арзамас», над которым вместе с Вацуро работало несколько человек. В работе над этим изданием мы с Вадимом Эразмовичем очень активно общались, и он часто демонстрировал свою необычайную страстность и вовлеченность в это дело.

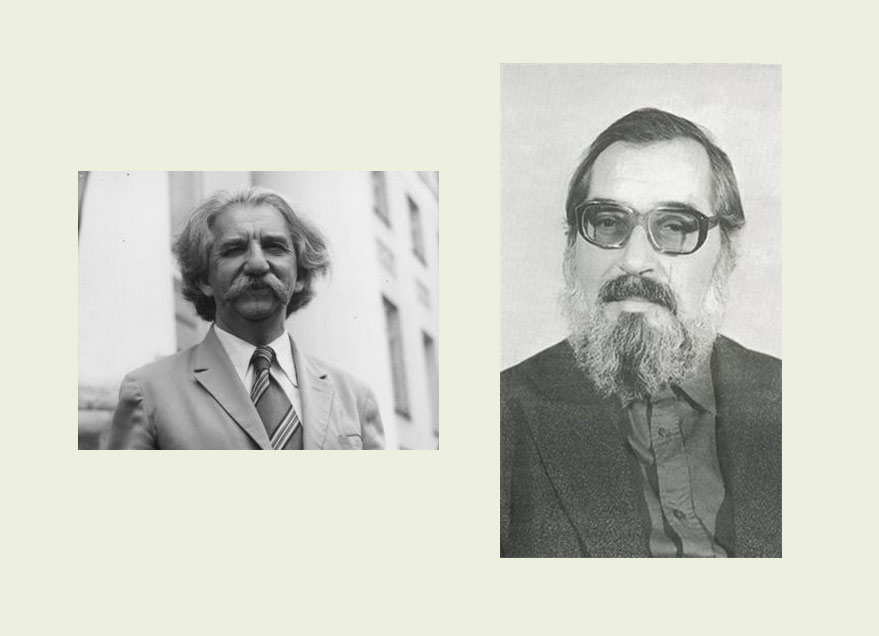

Юрий Лотман, Вадим Вацуро

Фото: library.spbu.ru/public domain

Однажды ночью раздался телефонный междугородний звонок (а тогда это было, между прочим, недешево): «Олег Анатольевич, а вы знаете, кто тот сочинитель, который утомил нашего Батюшкова-Ахилла?..» Я говорю: «Знаю. Это поэт Ржевский». Пауза. Вадим Эразмович спрашивает: «А откуда вы знаете?» Я отвечаю: «А я про это написал и даже напечатал статью в 1987 году в журнале „Вопросы литературы”». Пауза. Он отвечает: «Вот говорил же себе, что надо хоть раз в году просматривать этот журнал». Я потом над этой сентенцией очень смеялся. Мы пришли к сходным выводам совершенно разными путями, а потом в комментарии наши аргументы соединили. Замечателен сам факт, что человек звонит среди ночи, чтобы поделиться торжеством маленького открытия!.. Очень жаль, что он умер рано. Мне его очень не хватает.

А о чем вы писали кандидатскую?

Тема диссертации, которая может показаться довольно странной, придумана мною самим: «Александр Ефимович Измайлов и литературная жизнь первой трети XIX века». Странной она может показаться потому, что такие диссертации тогда почти не защищались, да и сейчас защищаются редко: это называлось «мелкотемье», нужно было писать о Достоевском, например, или о «художественном методе». А мне казалось, что о Пушкине, Гоголе и Достоевском (не говоря уже о «методе») все написано. Измайлов же в некотором смысле сыграл роль топора в супе из известной сказки про солдата. Помните: солдат обещает скупой хозяйке сварить суп из топора, но по ходу просит то соли, то крупы, то масла, то специй — и получился наваристый суп!.. Так и с Измайловым, издателем «Благонамеренного». Он, конечно, интересен и сам по себе, но при этом связан со всеми литературными событиями, баталиями, скандалами своей эпохи, а потому оказался персонажем, сквозь призму которого на все это удобно было удобно смотреть. Выбранная тема дала мне возможность изучить литературные отношения и литературную борьбу первой трети XIX века в довольно широком плане. Многое потом мне пригодилось. Кое-что из диссертации и сопутствующих ей статей позже вошло в мою книжку «Литературные скандалы пушкинской эпохи».

А после диссертации вы чем занимались?

Сейчас даже не так просто вспомнить… Во всяком случае, я был твердо уверен в одном: в том, что никогда не стану заниматься Пушкиным. Потому что я, как большинство нормальных людей, считал, что про него в общем все уже сказано. Я занимался разными другими вещами, некоторые сюжеты возникали совершенно случайно. Скажем, в одной своей статье историк литературы В. Киселев-Сергенин упоминал о неизданных мемуарах поэта, переводчика и критика Михаила Дмитриева. Он читал их в Отделе рукописей Библиотеки им. Ленина и утверждал, что самые интересные главы мемуаров, судя по оглавлению, утрачены. Непонятно, почему он так решил: то ли ему выдали один том из двух имеющихся, то ли произошло еще какое-то недоразумение, но на самом деле эти главы — действительно очень интересные — никуда не исчезали. Я их прочел и переписал. (Для современного читателя надо, наверное, пояснить, что тогда нельзя было ни фотографировать архивные материалы, ни копировать их на ксероксе.) Они потом вышли в журнале «Наше наследие» и в первом номере журнала «Новое литературное обозрение» с моей сопроводительной статьей и комментариями. Потом эти мемуары были уже целиком опубликованы в мемуарной серии НЛО. Этот внушительный том делали Екатерина Лямина, Константин Боленко и Татьяна Нешумова. И они тоже переписывали все от руки!

Потом было много редакционно-составительской работы (от Загоскина до Некрасова), по большей части для заработка, но и эта работа оказалась в некоторых отношениях небесполезной. В середине 1980-х мы с Андреем Семеновичем Немзером подготовили двухтомник «Декабристы», который вышел в издательстве «Правда». Декабристы по сей день входят в круг моих интересов — я о них пишу в связи с Пушкиным.

Перейдем к Пушкину: значит, вы поначалу считали, будто о нем уже все сказано?

Начать, пожалуй, стоит с того, что еще в 1980-е годы я начал заниматься Батюшковым, посвятил ему несколько статей и делал к нему комментарии. С изданием Батюшкова связана довольно забавная история: я случайно нашел в архиве Олениных в рукописном отделе Публичной библиотеки в Петербурге список большого полемического стихотворения Батюшкова «Певец в Беседе Славянороссов». Этот список, очень качественный, содержал и такие куски текста, которые никому не были известны. Когда в середине 1980-х годов в одном из издательств готовилось издание Батюшкова (исполнялось 200 лет со дня его рождения), меня пригласили Алексей Михайлович Песков и Андрей Леонидович Зорин в качестве соавтора. И я, естественно, предложил среди прочего этот текст для публикации. А в это время в СССР началась кампания по борьбе с пьянством и алкоголизмом, в том числе и в литературе. В это сейчас трудно поверить, но редактор издательства, беседуя с Зориным, сказал: «Значит, так, „Певца…” мы сразу выбрасываем». Тут Андрей Леонидович несколько изумился и спросил: «Почему?» На что редактор ответил: «Смотрите, здесь через каждые десять стихов — „напьемся пьяны”, „От хмеля я шатаюсь” и так далее. Нельзя, тут у Батюшкова пропаганда алкоголизма!» Зорин сначала онемел, а потом продемонстрировал выдающееся дипломатическое мастерство: «Как?! Вы хотите исключить это сочинение? Вы понимаете, как на вас посмотрят?! Вы что, не обратили внимание на то, кто там пьет? Пьют реакционные писатели. А прогрессивный писатель Батюшков их едко осмеивает! И вы хотите выбросить такой текст?..» «Что вы, что вы!» — замахал руками редактор, и текст вернулся на свое место. Вот так Батюшков оказался вовлечен в позднесоветскую общественно-политическую жизнь…

Так вот, занявшись Батюшковым, я с роковой неизбежностью должен был сделать следующий шаг — заняться Пушкиным. Так и родилась книжка «Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест».

В предисловии к ней вы говорите, что хотите осмыслить связи пушкинской поэзии с «чужим словом» — почему это показалось вам важным?

Когда я начал писать эту книгу, пользовалось необычайной популярностью изучение литературных подтекстов в поэзии начала ХХ века, в первую очередь у Мандельштама и вообще акмеистов. Начал этим заниматься Кирилл Тарановский, блестяще продолжил Омри Ронен и — в той или иной степени — представители уже более молодого поколения, скажем, Роман Давидович Тименчик. На этом пути они добились замечательных результатов, все они очень талантливые люди, их работы интересно читать. Но мне казалось, что метод, который был разработан при изучении Мандельштама, не совсем подходит для работы с Пушкиным. Мне хотелось понять роль интертекстуальности не как свидетельства эрудиции поэта, а как части пушкинской литературной эволюции. Читая и перечитывая Пушкина, уже после Батюшкова, я очень остро ощутил, насколько в его текстах много «чужого слова», причем используется оно по-разному. С одной стороны, Пушкин бессознательно или почти бессознательно использует конструкции и блоки, с которыми «работают все», это элемент общего поэтического языка эпохи. С другой стороны (и вот здесь мой взгляд решительно расходился с пониманием интертекстуальности, господствовавшим тогда на Западе), он часто работает с чужими текстами совершенно сознательно, осмысляет и обыгрывает свои источники, и из этой игры рождаются новые смыслы. Из подобных наблюдений возникла базовая концепция книжки. Я увидел в поэзии Пушкина именно палимпсест — но не просто текст, написанный поверх чужого стертого текста. Прежний текст никогда полностью не стирается, он «проступает» сквозь написанное, автор вступает с ним в диалог, вовлекает его в свою игру. Меня некоторые критики упрекали в том, что я превратил Пушкина в постмодерниста. Наверное, определенный резон в этих упреках есть.

Александр Сергеевич Пушкин. Художник: П. Ф. Соколов. 1836 год, Петербург

Фото: museumpushkin.ru

Все хорошо помнят «Руслана и Людмилу» — наверное, на примере этого произведения удобно будет объяснить, о чем идет речь.

«Руслан и Людмила» — произведение игровое, веселое. Я пытался показать, как в этот текст вплетена литературная современность на самых разных уровнях. Это не составило большого труда: то, что я сделал, было в известном смысле продолжением и расширением того, чем уже занимались мои предшественники. Например, все писали о пародировании «Двенадцати спящих дев» Жуковского в эпизоде с «девами», к которым попадает Ратмир. Я пришел к выводу, что подобной пародийной игры в поэме куда больше и ведется она на разных уровнях. Вообще же, если смотреть на эту книгу ретроспективно — а с момента ее написания прошло уже 20 лет, — то, наверное, можно сказать, что наибольший интерес (на Западе, во всяком случае) вызвал раздел о южных поэмах. По-моему, я сумел посмотреть на них довольно свежим взглядом и увидеть игру там, где ее обычно никто не видел.

Где, к примеру?

Например, в поэме «Братья разбойники». Я пытался показать, как для изображения низкого материала Пушкин использует элементы высокой — героической, оссианической, элегической — поэзии, трансформирует и снижает использованный материал: там и Жуковский, и Батюшков, и даже… сам Пушкин. Думаю, что Пушкин часто хохотал, сочиняя свою ужасную историю.

В своей книге я сознательно отказался от изучения иноязычных источников интертекстуальной игры у Пушкина. Мне было важно в первую очередь показать его связь с актуальным русским контекстом. Уже много позже, когда я работал над комментариями к южным поэмам, я понял, как на самом деле был важен Пушкину этот иноязычный материал (прежде всего Байрон во французском прозаическом переводе) для конструирования нового поэтического языка. В отличие от Тынянова, относившего иноязычные источники только к сфере «генезиса», я теперь вижу в них элемент системы: именно взаимодействие иноязычного текста с русской поэтической традицией создает специфику интертекстуальности в поэзии 1820-х годов.

Давайте обсудим теперь вашу книгу «Литературные скандалы пушкинской эпохи» — вы обратились в ней к понятию литературного быта.

Несмотря на то, что в предисловии к «Литературным скандалам» я подчеркиваю определенное внутреннее единство этой книги, это все же скорее собрание статей, которые писались в разное время в разных обстоятельствах. Некоторый полемический задор предисловия объясняется тем, что в конце 1990-х годов на Западе было очень модным движение за лишение литературы «привилегированного статуса» среди других «дискурсивных форм», стремление при изучении литературы обнаружить что-то другое, что скрывается за литературой. Мне такой подход казался не очень продуктивным. Я был знаком с работами отечественных вульгарных социологов 1920-х годов и знал, к чему это приводит. Я и сейчас считаю, что изучение литературы и даже изучение литературной борьбы не должно редуцироваться до изучения экономических и гендерных отношений.

Литературный быт — категория, введенная в научный обиход русскими формалистами на поздней стадии развития их метода, когда исследователи стали искать выходы за пределы собственно литературного «ряда». Наиболее близкой сферой, соединяющей литературный ряд с другими, оказался так называемый литературный быт (это непереводимое понятие несет на себе отпечаток эпохи и ее языка: строка Маяковского «любовная лодка разбилась о быт» — порождение того же времени). Литературный быт, то есть сами формы существования литературы и литературности, взаимодействие писателя и читателя, писателя и издателя и т. д., стал предметом специального интереса Бориса Михайловича Эйхенбаума, который посвятил этой теме несколько статей. Его подход мне представлялся во многом плодотворным. Впрочем, сами границы этого понятия не очень ясны и отчетливы. Понятно, например, что литературная полемика — это литературный быт, гонорары — тоже, а вот трансформация любовных отношений в эстетическую продукцию — литературный быт или нет? Многие подобные вопросы и сейчас остаются открытыми.

Вы говорите, что порой трудно понять, где заканчивается «быт» и начинается «эстетика», но нельзя отрицать, что социальные аспекты и идеология играют в литературе огромную роль.

Да, конечно. Я этого в общем никогда и не отрицал. Сейчас я заканчиваю книгу, посвященную позднему Пушкину: там я пытаюсь показать связь пушкинских текстов с актуальным политическим контекстом. Мне интересно понять (и показать), как материалы из газетной периодики, слухов, сплетен, официальных и неофициальных документов трансформируются в поэтические тексты и к чему эта трансформация приводит. Сейчас в работах историков очень популярно направление, которое называют «историей понятий», — очень продуктивное, потому что оно связывает идеи со словом. Но параллельно с историей понятий (и во взаимодействии с ней), мне кажется, должна развиваться история символических форм, которые адаптируют и трансформируют эти понятия. Литература и, в частности, поэзия — одна из областей, где действуют такие символические формы. Скажем, мы не можем до конца осмыслить судьбу понятия «закон» в русской культуре (не в одной юриспруденции!), опираясь только на истолкование его в сочинениях Михаила Сперанского и, допустим, Александра Куницына. Не менее важно понять значения слова «закон» в русской поэзии (например, в «Вольности» молодого Пушкина или в стихах Вяземского), где оно не обязательно совпадает с юридическими категориями и приобретает новые смыслы.

А Вяземский тоже входит в круг ваших интересов?

Он мой постоянный герой и собеседник. Вяземского я люблю с детства: еще в школьные годы прочитал стихотворение «Прощание с халатом», и с тех пор помню его наизусть. Поздний Вяземский мне нравится больше раннего, именно в поздние годы он поднялся до высот большой поэзии. Вас ведь интересует Вяземский как поэт?

Скорее мне интересна его репутация как друга Пушкина. Всегда ужасно обидно, когда вслед за Ходасевичем повторяют: «счастливый Вяземский», хотя он был не так уж счастлив, если вспомнить некоторые обстоятельства его жизни. Когда читаешь его биографии, Вяземский всегда на фоне Пушкина меркнет.

Петр Андреевич исключительно интересная фигура, конечно, совершенно самостоятельная и самоценная. Но что поделаешь: «пушкиноцентризм» по-прежнему не изжит в нашем общественном сознании. Мне кажется продуктивным рассмотреть позднего Пушкина «на фоне Вяземского». Я считаю, что последний творческий всплеск Пушкина в 1836 году во многом стимулировало общение, разговоры и споры с Вяземским и Александром Тургеневым. Без Вяземского вообще нельзя понять позднего Пушкина. Среди прочего он продемонстрировал, как может происходить и как происходит стремительный переход блестящего интеллектуала с либеральных позиций (на них он находился еще в начале 1830-х годов) к конформистской позиции, когда Вяземский возвращается на государственную службу. В этом есть своя драма, и она, между прочим, многое объясняет в интеллектуальной и политической биографии Пушкина, с которым происходило нечто подобное, но в более острых формах и с более трагическими последствиями. В этом смысле Вяземский — модельная фигура для понимания судеб русской либеральной интеллигенции в эпоху реакции.