Маяковский в Испании

Из путевых записок свободного комментатора Виктора Щебня

Оказавшись не так давно в Испании по делам славистики, известный свободный комментатор Виктор Щебень обнаружил в одном из лучших музеев Мадрида целый зал, посвященный Владимиру Маяковскому. Удивленный этим странным знаком внимания советскому поэту, Испанию явно не жаловавшему, Щебень, как обычно, погрузился в литературно-страноведческий контекст — и вот что ему удалось узнать [1].

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Здесь, перед бананами,

Если не наскучу,

Я между фонтанами

Пропляшу качучу.

Козьма Прутков. Желание быть испанцем

До сих пор не могу понять, что это за земля Испания.

Н. В. Гоголь. Записки сумасшедшего

Беспутник и сеньорита

После многоглаголевого славистского конгресса (Славилона!) в Мадриде я отправился по замечательным местным музеям в поисках, говоря словами русско-эстонского эгофутуриста, «чего-то испанского».

Но славянская (здесь: российская) тень бежала впереди меня. Так, выяснилось, что в удивительном Reina Sofia (испанский авангард от кубизма до сюрреализма и дальше) есть целый зал, посвященный Владимиру Маяковскому (зал 208.01 Vladimir Mayakovski: el poeta es un obrero, то есть «Владимир Маяковский. Поэт — это рабочий»).

Экспонаты — от «Пощечины общественному вкусу» до ОКОН РОСТА. Экран на стене показывает целиком La señorita y el gamberro, то есть «Барышню и хулигана» (режиссер-оператор Е. О. Славинский, 1918). Посмотрев в очередной раз эту известную фильму, я вновь убедился, насколько она прошита автоаллюзиями («Облако в штанах») и реминисценциями из русской литературы (от пушкинской «Пиковой дамы», тургеневских «Отцов и детей» и «После смерти» до стихотворений и драм Александра Блока). Особенно любопытной показалась мне сцена видения учительницы романтическому хулигану Маяковскому в трактире: прекрасная эфемерная дама проходит между столиками пьяниц с глазами кроликов и разбрасывает, подобно Карменсите (также воспетой Блоком), цветы.

Забавно, что, по воспоминаниям Лили Брик, Маяковский любил читать соответствующие стихи «Незнакомки» в собственной редакции: вместо «всегда без спутников, одна» произносил «среди беспутников, одна» (ведь сказано же у Блока, что одна, зачем повторяться?).

Беспутники в фильме Маяковского действительно окружают видение, не ведая о нем, в отличие от поэтического хулигана, получающего перед смертью прощальный поцелуй от своей прекрасной дамы (тут вам и Одинцова с Базаровым и Клара Милич с Аратовым). Такая вот символистская мелодрама футуриста, с местным социальным кулером рабочих окраин.

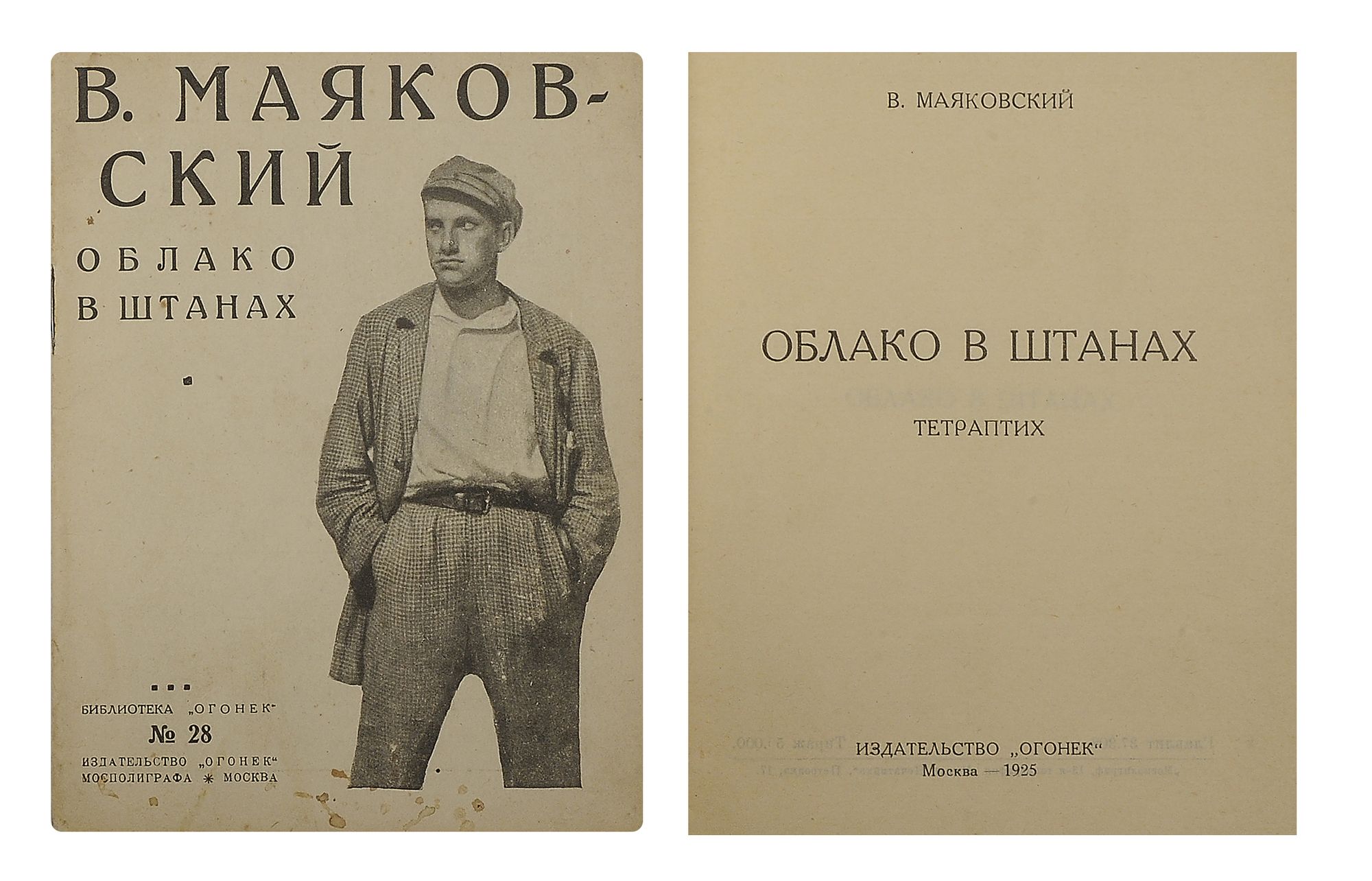

Образ влюбленного поэта-хулигана, представляющего собой трансформацию блоковского рыцаря, — одна из главных ипостасей Маяковского. Как установил Андрей Россомахин, в 1925 году поэт использовал кадр из фильма 1918 года «в качестве своего фотопортрета на обложке советского переиздания поэмы „Облако в штанах“» [2].

Справка возле экрана на стене в мадридском «окне» Маяковского указывает, что в основе сюжета фильма лежит повесть La Maestrina degli operai (1891) итальянского писателя-социалиста Эдмонда де Амичиса (1846–1907), переведенная на русский язык в конце XIX века А. Г. Каррик (а затем Н. И. Бронштейном в 1907-м). Маяковский, как известно, внес в сюжет повести на полях ее русского перевода несколько изменений (включая сцены с видениями). В итоге скучная итальянская социальная беллетристика, созвучная педагогической «босяцкой» повестке, а-ля Горький, стала родоначальницей целой традиции в русской культуре: вспомним «Юность Максима» (1934), «Весну на Заречной улице» (1956) или, скажем, шлягер группы «Несчастный случай» о первой и последней учительнице продвинутого в беспутстве подростка.

НО

какое вся эта итальянско-российская начинка имеет отношение к испанскому национальному искусству? Почему целый зал в музее Софии посвящен Маяковскому (в коллекции музея есть и работы других художников российского происхождения, но понемножку)?

Снижение экзотики

Вопрос приобретает особую пикантность, если вспомнить, что Испании этот изобретательный хулиган, прекрасно вписывающийся в буржуазную элитарную эстетику, с которой он всю жизнь боролся, посвятил только одну и весьма критическую поэтическую шутку. О стране Дон Жуана, Дон Кихота, конквистадоров, Инезильи с балконом и Кармен с крыльями пташки поэт говорит здесь со снижающим юморком:

Ты — я думал —

райский сад.

Ложь

подпивших бардов.

Нет —

живьем я вижу

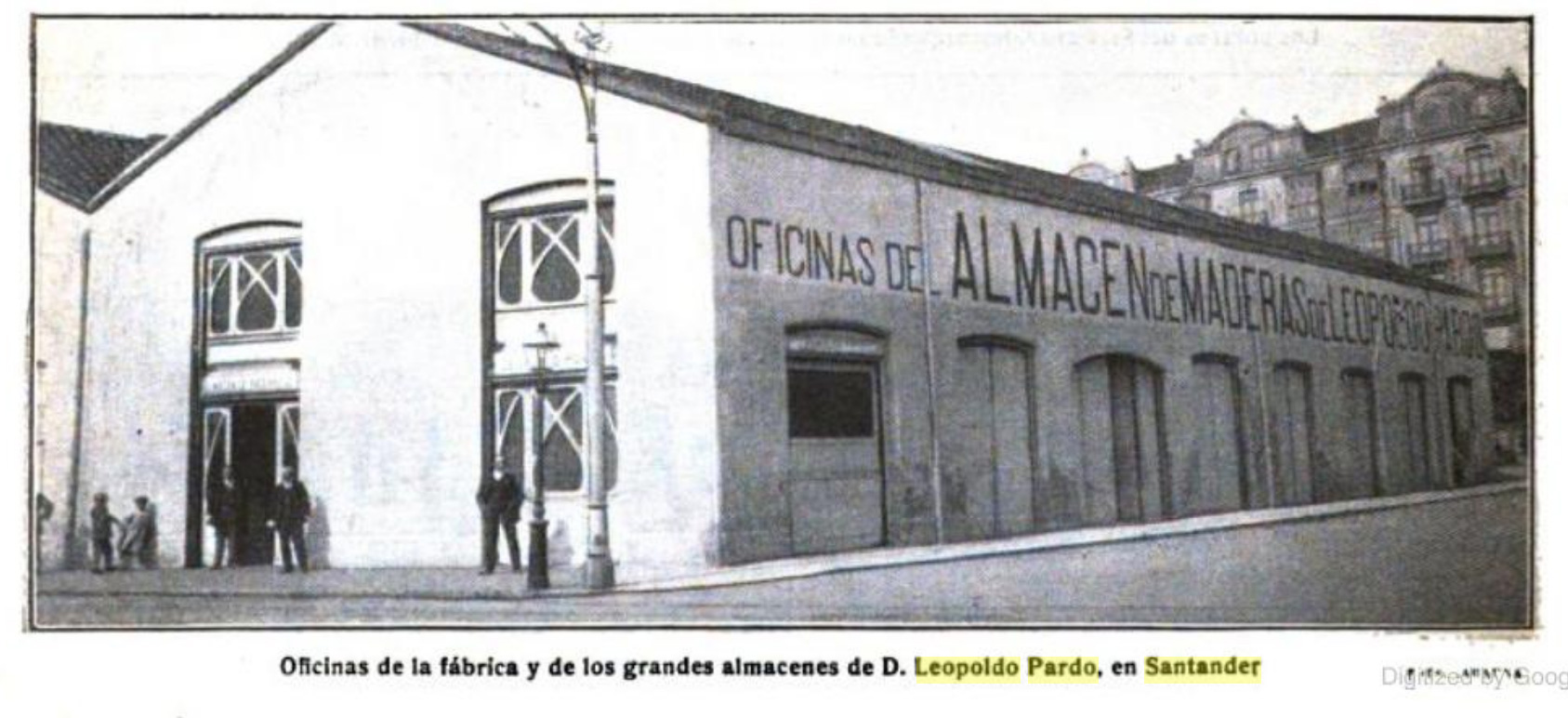

склад

«ЛЕОПОЛЬДО ПАРДО».

Из прилипших к скалам сёл

опустясь с опаской,

чистокровнейший осёл

шпарит по-испански.

Всё плебейство выбив вон,

в шляпы влезла по́ нос.

Стал простецкий «телефон»

гордым «телефонос».

Заканчивается это стихотворение почти декларативно:

Кастаньеты гонят сонь.

Визги…

пенье…

страсти!

А на что мне это все?

Как собаке — здрасите!

Сравните с испанским (карменовским) стихотворением, написанным тоже никогда не видевшим Испанию Блоком, которое Маяковский (наряду с другими испаносюитами) пародирует в своем антиэкзотическом тексте:

Не лукавь же, себе признаваясь,

Что на миг ты был полон одной,

Той, что встала тогда, задыхаясь,

Перед редкой и сытой толпой…

Что была, как печаль, величава

И безумна, как только печаль…

Заревая Господняя слава

Исполняла священную шаль…

И в бедро уперлася рукою,

И каблук застучал по мосткам,

Разноцветные ленты рекою

Буйно хлынули к белым чулкам…

Но, средь танца волшебств и наитий,

Высоко занесённой рукой

Разрывала незримые нити

Между редкой толпой и собой,

Чтоб неведомый северу танец,

Крик Handáи язык кастаньет

Понял только влюбленный испанец

Или видевший Бога поэт.

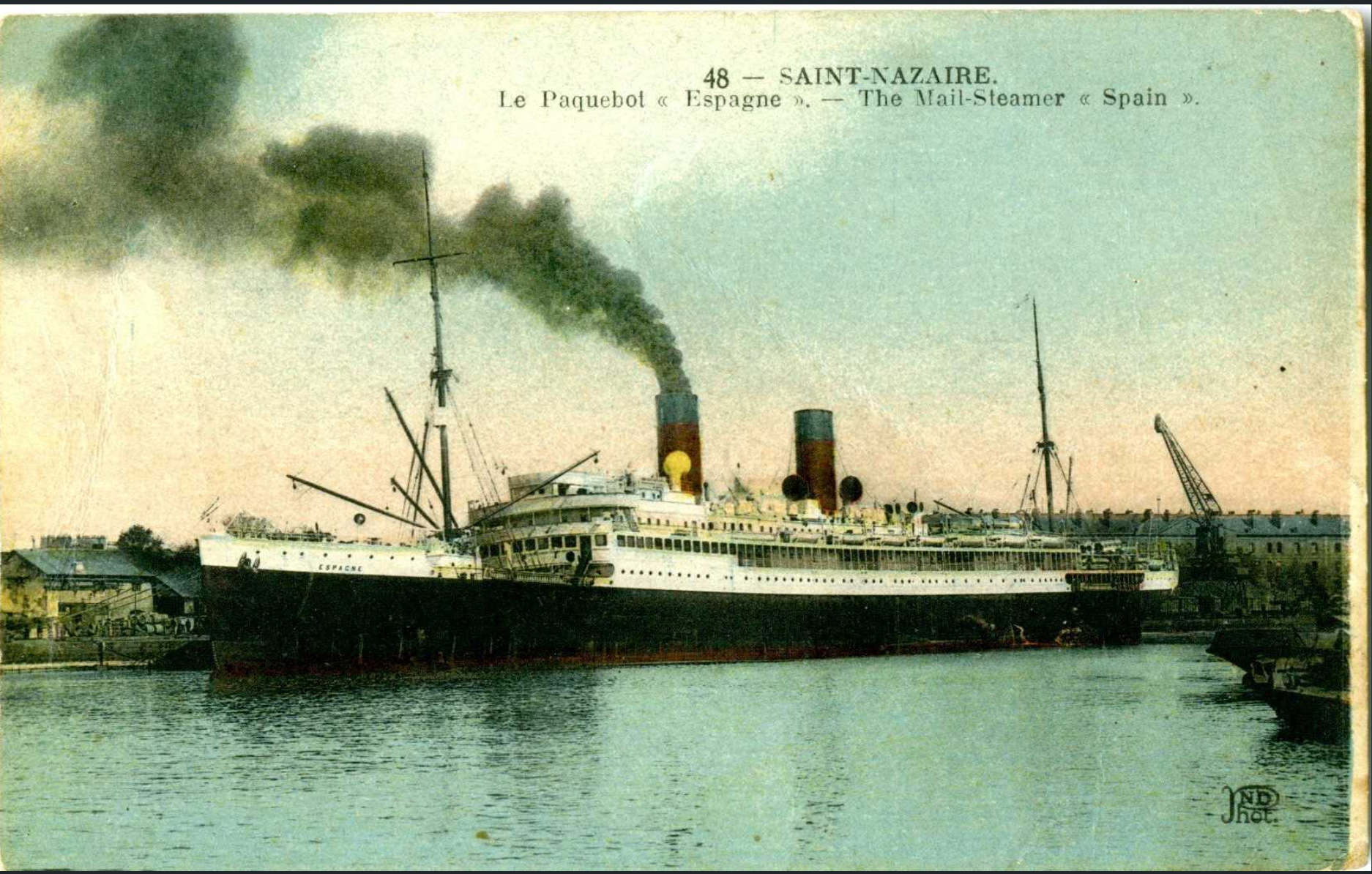

Согласно примечаниям, шутливое испанонелюбивое стихотворение Маяковского было написано поэтом на борту парохода Espagne Transatlantique («20.000 тонн. Хороший дядя хотя и только в две трубы»), по пути в Америку из Сан-Назера, находившегося в восьми часах от Парижа, где у поэта украли иммиграционный документ и все деньги (возмещенные немедленно советским торгпредством, несмотря на то, что кражи, возможно, не было и он их просто прогулял). В записной книжке стихотворение датировано «22.VI. Santander». Напечатано оно было впервые в органе русской секции Рабочей (коммунистической) партии США «Новый мир» «вместе с приветствием Маяковскому на странице, специально посвященной его приезду в Америку».

В советской прессе это ворчливое стихотворение вызвало прохладный отклик. Критик Н. Юргин в рецензии на травелог Маяковского «Испания, океан, Гавана, Мексика, Америка» (М.-Л.: ГИЗ, 1926), напечатанной в «Красной нови», отметил установку автора на агитационное «снижение экзотики, особенно американской», ярче всего представленное в изображении экзотической Испании в процитированном нами выше стихотворении. Мы бы назвали этот прием пародического переиначивания «сильного» (в терминологии Харольда Блума) предшественника хулиганским «разблокированием» Испании.

Известно, что это произведение Маяковский с удовольствием читал по возвращении домой в разных аудиториях (иногда под заголовком «Как собаке здрасите»). По свидетельству «тихого еврея» Павла Ильича Лавута, обычно перед чтением этого стихотворения поэт говорил:

«— Я должен сказать вам несколько слов по поводу этой самой Испании. Ко мне часто обращаются, особенно девушки: „Ах, какой вы счастливый, вы были в Испании, какая очаровательная страна! Там тореадоры, быки, испанки и вообще много страсти“. Я тоже был готов к тому, чтобы увидеть что-нибудь в этом роде. Но ничего подобного. Пароход подплыл к испанскому берегу, и первое, что мне бросилось в глаза, — это довольно прозаическая вывеска грязного склада „Леопольдо Пардо“. Правда, веера у испанок есть, — жарко, вполне понятно. А так ровно ничего примечательного, если не считать, что по-русски — телефон, а по-испански — телефонос…» [3].

В примечаниях к стихотворению в полном собрании сочинений Маяковского указывается, что Santander (Сантанде́р) — это портовый и курортный город в Испании на берегу Бискайского залива, который поэт назвал в одном из писем маленьким портиком. Но меня как свободного комментатора, странствующего по миру с университетской подорожной (вы, наверное, узнали здесь аллюзию на автора, гордившегося своей испанской родословной, которой не было), заинтересовал вопрос: а что это за грязный склад был и кто такой этот Леопольдо Пардо — экзотическая фонетически сочная фамилия, ассоциирующаяся с царственным львом и гордым леопардом и щегольски зарифмованная поэтом со словом «бардов»? (К слову сказать, лев был испанским геральдическим символом, изображавшимся в первой четверти XX века на паспорте страны и реверсе монет. А пылкое воображение свободного комментатора почему-то подсказывает еще по ассоциации образ доведенного мышами до святого гнева кота Леопольда, уподобляющего себя леопарду.)

Склад ненужных вещей

Оказалось, что Леопольдо Пардо был успешным испанским предпринимателем и крупным судовладельцем. В Сантандере он владел складом древесины, который и «воспел» Маяковский как образец реальной (грязной) испанской капиталистической действительности, противопоставленной романтическому образу этой страны. Фото этого склада, столь возмутившего советского поэта, любившего во всем чистоту, привожу ниже:

Непонятно только, как это Маяковский сумел разглядеть, что он был грязным, ведь увидел его советский путешественник издалека, подплывая к берегу. (Пиренейский полуостров ему пришлось «обогнуть», потому как дипломатических отношений между СССР и Испанией не было. Главной же целью поездки поэта было посещение США, также не имевших отношений с Советской Россией, через Мексику, которая совсем недавно обменялась посольствами с СССР и стала первой латиноамериканской страной, заключившей с пролетарским государством официальный договор о культурном обмене.)

Справедливости ради следует заметить, что в Сантандере дон Пардо был известен и другим, более презентабельным сооружением. В 1915 году он построил роскошную виллу «Эль Промонторио» рядом с отелем «Реал».

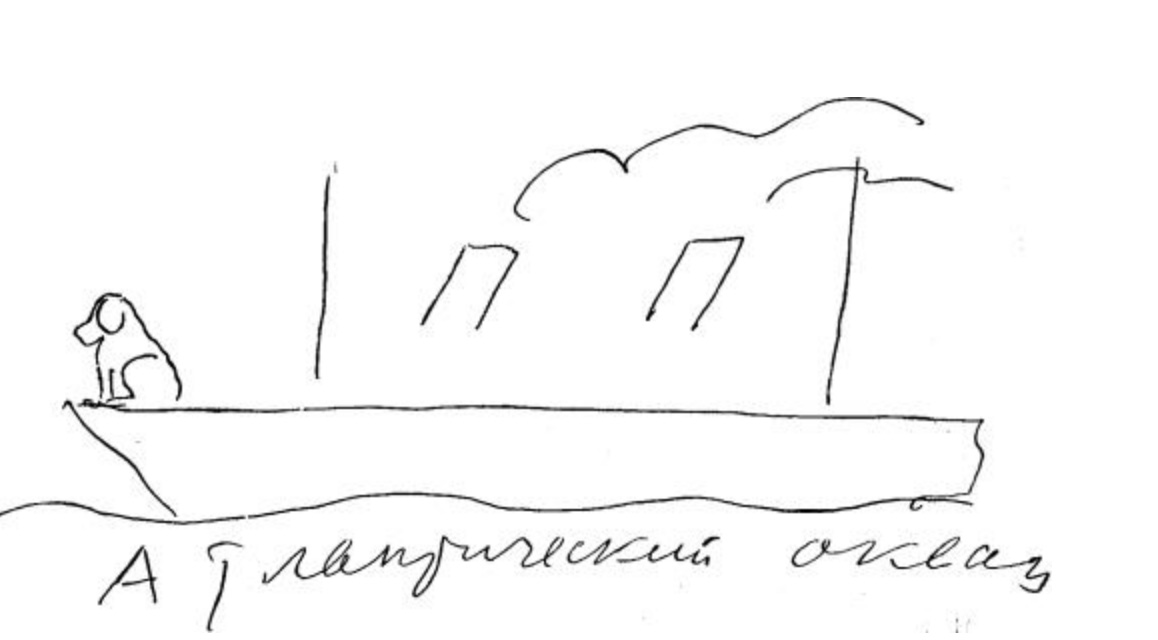

Но Маяковскому это здание, как и вообще историко-культурная конкретика, да и сама Испания в целом были нужны как собаке «здрасьте». Собаке, причем, в прямом смысле слова: на рисунке с корабля «Эспань» из письма к Лиле Брик, датированного 22 июня 1925 года, поэт изобразил себя в виде расстроенного Щена, смотрящего в сторону «маленького портика» Сантандера, откуда он направлялся дальше, через Атлантический океан, в мексиканский порт Веракрус.

Но главный импульс к созданию этого антииспанского текста был, конечно, агитационно-политический. Деланое безразличие поэта по отношению к стране, которую ему не довелось увидеть, вполне соответствовало тогдашнему презрительному изображению советской прессой зависимого от больших капиталистических акул государства, во главе которого стоял пришедший к власти в результате «фашистского переворота» диктатор Мигель Примо де Ривера (красивое имя, но низкая честь), развязавший кровавую колониальную войну в Марокко. (Маяковский писал, что читал на пароходе «Эспань» «паршивую» газетенку «Атлантик» «с жиденьким столбцом новостей вроде „В Марокко все спокойно“». Под горячую руку поэта попали также упоминавшиеся в газете русские эмигранты — основатель «Летучей мыши» Н. Ф. Балиев и бас Ф. И. Шаляпин.) Приведем характерное для середины 1920-х годов описание Испании в очерке будущего энтузиаста этой страны Ильи Эренбурга:

«Помпезная и по существу жалкая история Эскуриала, величественные нищие, офицеры из плохой оперетки, которые правят страной, растерянные, как носовые платки, колонии, анархисты с бомбами, лопоухий король, тираж романов Бласко Ибаньеса, смертники, обдаваемые ладаном, пустота» (1926).

Как видим, романтический босяк (а теперь культурный посланник пролетарской страны), поклонявшийся образованной барышне, как Блок Незнакомке, Испанию не одобрял и был чужд характерного для его предшественника-символиста культа саморазрушительной страсти с кастаньетами и подвизгиваниями. Даже испанский язык издалека казался Маяковскому криком чистокровнейшего осла (Санчо Пансы? блоковского из «Соловьиного сада»?). А шутка о том, что по-испански «телефон» (единственное число teléfono, с ударением в испанском на втором слоге) называется «телефонос» (множественное; teléfonos) красноречиво свидетельствует об уровне лингвистических познаний автора.

Одним словом, эфирно-гвадалквивирная Испания издевательски изображается в стихотворении Маяковского как грязный торговый склад под красивым бессмысленным именем (как говорил герой «Дамы с собачкой» Гуров, «от такого забора убежишь»). От созданного русскими поэтами и писателями нескольких поколений романтического мифа здесь остаются только веера женщин (так как жарко же) и шляпы, надвинутые по нос (где он их увидел?). Да еще в письме к Лили Брик Маяковский упоминает о плывущих с ним на корабле лубочных мужчинах «в подтяжках и с поясом сразу (они испанцы)», каких-то женщин «в огромных серьгах (оне испанки)», двух желтеньких японских собачках и одной испанской левретке, которые «все хорошо понимают и говорят со мной по-русски».

Вообще, как нам представляется, стилистически и интонационно Маяковский ориентирует свой стихотворный и прозаический отчет (рубленые, телеграфные фразы, снижение экзотики, провокационная метафорика, ирония и политическая злоба дня) на опубликованный в 1922 и 1926 годах в «Красной нови» травелог Льва Троцкого «Дело было в Испании. (По записной книжке)» (1916), лежащий в основе советского «испанского текста» (из Испании Троцкий, как и Маяковский, отправился в Америку, в Нью-Йорк).

Приведем несколько примеров из очерков Троцкого навскидку:

* Что такое океан? Сферическая пустота, наполненная взбунтовавшейся холодной соленой водой… Французский поэт назвал океан старым холостяком. Пусть так! Но от него мутит, тошнит и рвет.

* Продвигаемся вглубь Пиренейского полуострова. Это не Франция: южнее, примитивнее, провинциальнее, грубее. Общительность. Пьют из меха вино. Много и громко болтают. Женщины хохочут. Три монаха читают в книжке, потом благочестиво глядят в крашеный потолок вагона и шепчут. Много декоративности. Испанцы, завернутые в плащи с красными отворотами или в клетчатые яркие одеяла и шарфы до носов (с р. у Маяковского: Всё плебейство выбив вон, / в шляпы влезла по́ нос. — В. Щ.), сидят на скамьях, как нахохлившиеся индюки или попугаи. Они кажутся неприступными. Оказываются болтунами.

* Каменистая степь, холмистая с чахлыми кустарниками и слабосильными деревцами. Серый рассвет. Дома каменные, без украшений. Тоскливый вид. Телеграфные столбы низенькие, как нигде, — нет лесов. Ослы с вьюками по дороге: Испания. Но я-то зачем здесь? (ср.: «чистокровнейший осёл шпарит по-испански <…> А на что мне это все?..» — В. Щ.).

* На этом Испания заканчивается.

Замечательно, что брезгливое отношение к устаревшей Испании как воплощению романтической бутафории, не нужной певцу революции и индустриальной перестройки мира, впервые проявляется у Маяковского еще до его атлантического турне, в том же 1922 году, когда были опубликованы первые шесть глав из путевых очерков Троцкого, посвященных испанским впечатлениям и злоключениям (аресту) будущего вождя революции. В «Пятом Интернационале» (1922) поэт описывает воображаемое воздушное путешествие, включающее, как мы полагаем, сознательную отсылку к полету сознания гоголевского Поприщина (испанского короля):

Швейцария.

Закована в горный панцирь.

Италия…

Сапожком на втором планце…

И уже в тумане:

Испания…

Испанцы…

А потом океан — и никаких испанцев.

Прямой, как гвоздь, лозунг Маяковского — и Троцкого.

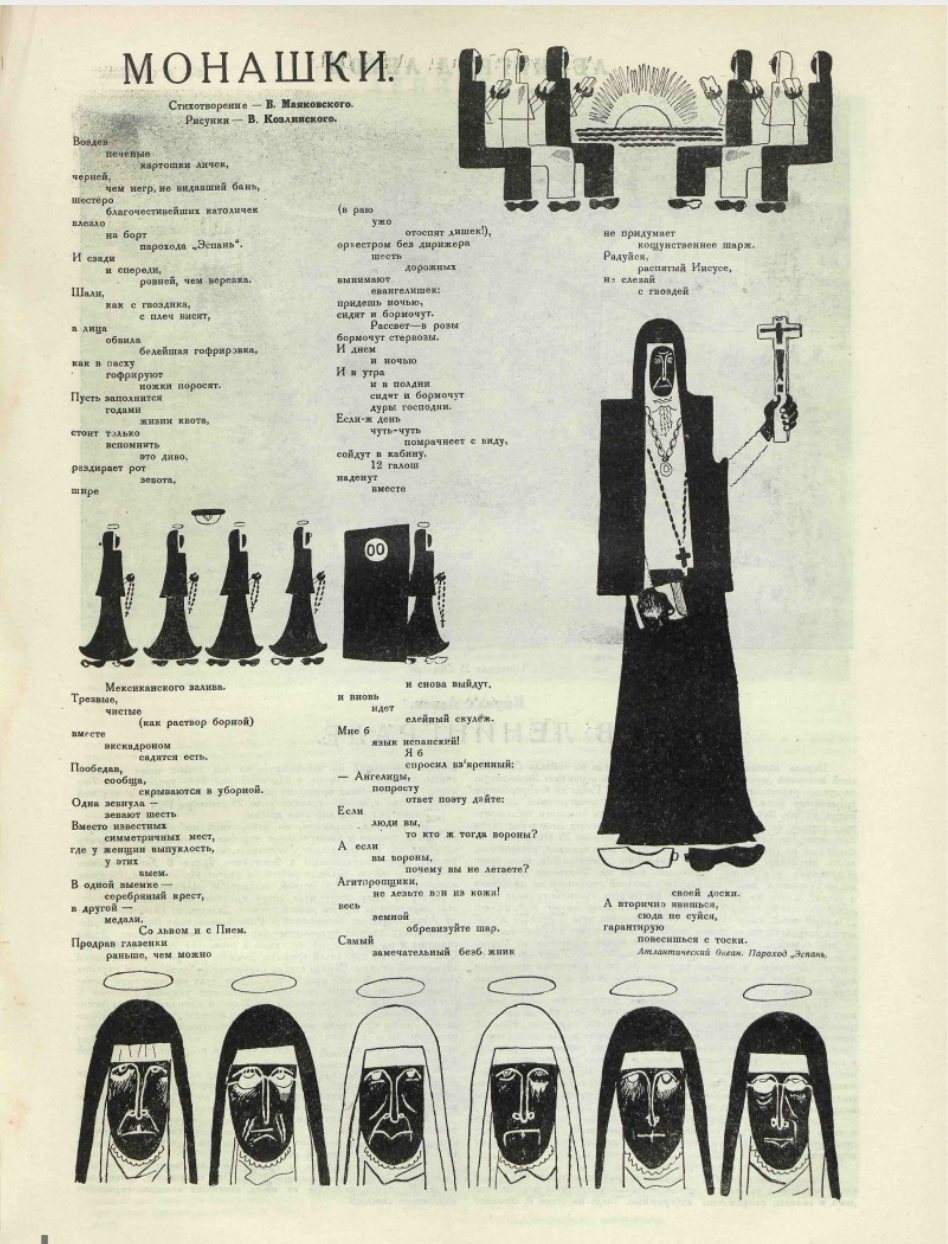

Музы гнева и печали

Вернемся на борт «Эспани». Особое — доходящее до физиологического — раздражение у поэта почему-то вызвали путешествующие в первом классе парохода, где находилась его каюта, какие-то испанские монахини. Их Маяковский подвергает словесному поруганию в стихотворении «6 монахинь», рассказывающем об идентичных машинообразных сестрах и включающем аллюзию на непристойную шутку Чацкого по отношению к московским щеголям:

Трезвые,

чистые,

как раствор борной,

вместе,

эскадроном, садятся есть.

Пообедав, сообща

скрываются в уборной.

Одна зевнула —

зевают шесть.

Вместо известных

симметричных мест,

где у женщин выпуклость, —

у этих выем:

в одной выемке —

серебряный крест,

в другой — медали

со Львом

и с Пием.

Столь болезненная реакция Маяковского на противоестественных «дур господних» объяснялась, конечно, антирелигиозным социальным заказом на родине (позднее Маяковский прочитает это стихотворение на II съезде Союза воинствующих безбожников в Москве, транслировавшемся по радио). Замечательно, однако, что эта злая сатира резонировала также с достигшей кульминации в 1925 году «большевистской» антикатолической политикой президента Мексики П. Кальеса, вскоре приведшей к гражданской войне.

Скорее всего, осмеянные поэтом испанские сестры были направлены в Мексику преподавать в какой-нибудь католической школе. Судьба их, надо полагать, была плачевной. В июле 1925 года мексиканские власти начали закрывать католические миссии и школы, где преподавали иностранные учителя и учительницы. Так, сведения о том, что в Гвадалахаре был ликвидирован женский монастырь и тринадцать испанских монахинь были изгнаны по решению властей из обители, распространялись в международной прессе (см. The Daily Worker, Aug 21, 1925. P. 6).

Сама же хронически революционная Мексика Маяковскому понравилась больше оказавшейся недоступной Испании, несмотря на жару, однообразные кактусы, грязь и скуку Мехико-сити, незнание поэтом испанского языка («по-испански я ни слова, и все еще путаю — грасиас-спасибо и — эскюзада — что уже клозет» [el escusado. — В. Щ.]) и желание быстрее переехать в капиталистические Соединенные Штаты.

Впрочем, в своем травелоге об атлантическом путешествии он с удовольствием цитирует переведенные им начальные строки боевого мексиканского гимна (точнее, неофициального в то время гимна): «Будь готов, мексиканец, / вскочить на коня…» (в оригинале: Mexicanos al grito de guerra / el acero aprestad y el bridón). Здесь же цитируется (уже в переложении с английского) и джазовая песенка о знойной Марките, которая не любит лирического героя («Marquita». Words and Music by Victor Schertzinger). (Цитату из этой песенки до Маяковского включила в свой рассказ писательница Надежда Тэффи: «Маркита! Маркита! Красотка моя!..») Вскоре русский текст этого шлягера Маяковский вставит в завершающее литературный отчет об американском путешествии стихотворение «Домой»:

Всю ночь,

покой потолка возмутив,

несется танец,

стонет мотив:

«Маркита,

Маркита,

Маркита моя,

зачем ты,

Маркита,

не любишь меня…»

А зачем

любить меня Марките?!

У меня

и франков даже нет.

А Маркиту

(толечко моргните!)

за́ сто франков

препроводят в кабинет.

Заметим попутно, что денежная тема постоянно звучит в письмах и телеграммах Маяковского во время путешествия в Америку. «Полпред стиха» постоянно требовал у Лили прислать ему денег от советских издательств в зачет будущих гонораров («С Лефа разумеется денег не надо брать. С остальных по 1 р. строка, а с Радио росты (т. Галицкому) по 2-3 черв., за стих <…> рассчитываю что будет 45–50 червонцев если меньше так меньше».)

Между тем болезненное раздражение поэта, вызванное навязчивой джазовой песенкой (как и общее негодование, тоска и мрачность, обнаруженные Дмитрием Быковым в произведениях, написанных Маяковским во время американского турне), возможно, имело более глубокую причину. Под антибуржуазным камуфляжем пародии Маяковского на трогательный шлягер скрываются мотивы оставленности поэта любимой и бренности лихорадочной жизни, столь характерные для его лирической легенды («Вот и жизнь пройдет, / как прошли Азорские острова»).

Послушайте: John McCormack — Marcheta (A Love Song of Old Mexico) (1927).

Marcheta, Marcheta,

I still hear you calling me back to your arms once again,

I still feel the spell of your last kiss upon me,

Since then, life has all been in vain

All has been sadness without you Marcheta,

Each day finds me lonely and blue,

My poor heart is broken, I want you,

Marcheta, I need you Marcheta I do.

Пер.: «Марчета, Марчета, / Я все еще слышу, как ты зовешь меня / Обратно в свои объятия. / Я все еще чувствую чары твоего последнего поцелуя — / С тех пор жизнь утратила смысл / Все стало печалью без тебя, Марчета, / Каждый день находит меня одиноким и грустным. / Мое бедное сердце разбито — я хочу тебя, / Марчета, ты нужна мне, ты мне так нужна».

Вспомним:

Мария!

Поэт сонеты поет Тиане,

а я —

весь из мяса,

человек весь —

тело твое просто прошу,

как просят христиане —

«хлеб наш насущный

даждь нам днесь».

Примечательно, что Маяковский (вслед за Тэффи и неизвестным нам русским переводом английского — или французского — текста песни) переводит Marquita в двухстопные амфибрахии, в том же году подхваченные в другой пародической «серенаде из жизни испанских грандов» — знаменитой «Гренаде» Михаила Светлова, «озвучившей» троцкистскую мечту о перманентной революции и восходящей, как показала Елена Михайлик, к солдатской песне времен Германской войны [4]:

Прощайте, родные,

Прощайте, друзья,

Прощай, дорогая

Невеста моя.

Как вспоминала Л. Ю. Брик, Маяковский светловскую «Гренаду» «читал дома и на улице, пел, козырял ею на выступлениях, хвастал больше, чем если бы сам написал ее». Может быть, потому и хвастал, что угадал в ней мотив своей недоступной Маркиты? К слову, строки о последней («Маркита, / Маркита, / Маркита моя, / зачем ты, / Маркита, / не любишь меня…») Маяковский, по воспоминаниям Василия Катаняна, «напевал на мотив модного вальс-бостона» (песня и была меланхолическим вальсом).

Эскюзада

В заключение вернемся в Испанию, точнее к антииспанской эскападе Маяковского — политически ангажированной, навеянной блестящим травелогом Троцкого и прячущей (репрессирующей), как мы полагаем, особую испанскую грусть, переживаемую лирическим героем. В каком-то смысле поэт, так и не высадившийся на Пиренейский полуостров, выступает в ней как лисица в винограднике или даже собака на сене: сам не гам, но и другому впечатление испорчу. «Вообще, особенно останавливаться на Испании не стоит, — говорил, по воспоминаниям Лавута, Маяковский перед чтением этого стихотворения. — Они нас не признают, и нам на них плевать!» Кажется, никто и никогда не писал об Испании так грубо и злобно, как Владимир Владимирович, оставшийся без прекрасной Маркиты (см. в качестве доказательства книгу Е. В. Багно «Россия и Испания: общая граница. СПб., 2006).

И именно этот плюющий за обиду советороса в сторону склада испанца Леопольдо Пардо автор получил-таки (в отличие от влюбленного в донжуановско-карменовскую Испанию Блока) целый зал в национальном мадридском музее, где хранятся могучая «Герника», кубистские композиции Хуана Гриса и сюрреалистические видения Дали и Миро. Почему? В конечном итоге, думаю, потому, что в глазах кураторов поэт-хулиган представляет собой своего рода икону авангардистской «пролетарской» культуры, тесно связанной с тоталитарным Советским Союзом, воспетым местными не очень трезвыми бардами времен красной романтической Республики (рядом с залом поэта находится целая галерея страстных плакатов времен Гражданской войны с образами Ленина и картами СССР). Задним числом любовь хулигана к барышне, преломившая рыцарский миф Блока, стала интерпретироваться в Испании как любовь пролетарского поэта к Революции, а не к материальным благам, миллионным тиражам, пиару и привилегиям, предоставленным страной победившего пролетариата «тринадцатому апостолу» российского авангарда в ранге путешественника-полпреда…

Уходя из музея Софии, я погрозил залу Маяковского кулаком и тихо прошептал в защиту испанской чести:

Насмешник злой, о хулиганец,

когда б тебя узнал испанец,

он отплатил тебе б сторицей

пожатьем каменной десницы!

Дон Леопольдо, где ты?

На вопрос жестокий нет ответы…

18 октября 2025 года. Рейс UA 50 Madrid — Newark, N.J.

* * *

Примечания

[1] Как обычно, мы не согласны с некоторыми спекулятивными заключениями нашего друга Виктора Зигмундовича Щебня, но даем ему, с его разрешения, платформу для высказывания, ибо он не имеет своей страницы на фейсбуке по присущей ему глубокой застенчивости и повышенной раздражительности. — И. В.

[2] Андрей Россомахин. Маяковский как предводитель хулиганов (из визуальной археологии 1920-х годов) // Юность, № 9, 2023.

[3] П. И. Лавут. Маяковский едет по Союзу // Знамя, № 4-5, 1940. С. 202.

[4] Елена Михайлик. «Гренада» Михаила Светлова: откуда у хлопца испанская грусть? // НЛО, № 75, 2005.